民国潼关县地图档案背后的秘密

2018-03-28陈凯华

文/陈凯华

民国二十七年(1938年)6月7日,陕西省林业局向各县政府发去一份公函:“本局为明瞭全省各县地形,精密林务设计,需用各县地图以资参考,即希查照检寄两张,以资应用为荷。”公函下发后,全省各县都积极上报,6月底前,全省各县县政府都送来了本县的地图,在这些地图中,有两副奇怪的地图特别引人注目,这就是潼关县地图和华阴县地图。

潼关县政府关于检送潼关县地图一事给陕西省林务局的函

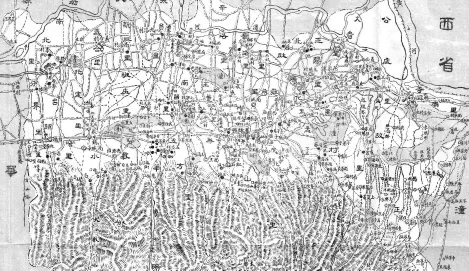

潼关县地图显示,潼关县除了县城附近有大量连接在一起的土地外,还有大量不相接壤的土地分布在西侧的华阴县和东侧的河南省阌乡县(今属灵宝)境内,形成了许多大小不等,不相互连接的圆圈,甚至连华阴县城都被这些圆圈包围,这些圆圈就是潼关县在两县境内的飞地。经统计,潼关县在华阴县境内的飞地共有19块,在河南阌乡县境内的飞地共有22块,潼关县在两县境内的飞地合计共有41块。

华阴县地图显示,华阴县境内有很多涂成黄色互不相连的小圆圈,并标注为潼关县,此时著名文物古迹—杨震墓(今在潼关县境内),也被标注在华阴县境内。

那么潼关县如此奇怪的县域疆界是如何形成的呢?这一切还要从600多年的明朝说起。

一、明设卫所控三省

潼关位于陕西、山西、河南三省交界处,地势险要,南有秦岭天险,北阻大河,东有砥柱、崤山之险,西有太华山、三河口。周围山连山,峰连峰,谷深崖绝,山高路狭,中通一条狭窄的羊肠小道,往来仅容一车一马。过去人们常以“细路险与猿猴争”、“人间路止潼关险”来比拟这里形势的险要。

它是我国历史上最为著名的关城之一,历来是兵家必争的战略要地。从春秋战国起,中原各政权就将这一地区视为战略要地,设置关隘重兵把守。

但是一直到明代之前,潼关一直作为一座军事关隘而存在,而并非管辖实土的基层行政机构,其具体范围也仅局限于关城一带,今天潼关县管辖的土地在当时属于周边县所有。

明代建立后,朱元璋建立卫所兵制,这是一种寓兵于农、守屯结合的军事制度。军队组织有卫、所两级,卫设指挥使,统兵士五千六百人。卫下有千户所(一千一百二十人),千户所下设百户所(一百一十二人)。各卫所归各指挥使司(明代省级最高军事领导机构)管辖,各都指挥使司又归中央五军都督府管辖。明洪武七年(1374年)鉴于潼关的重要地理位置,在潼关设立守御千户所,洪武九年升为潼关卫,隶属于河南都司,潼关卫下辖八所,其中七所在潼关城内,分别是左、右、中、前、后五所、中左千户所、中右千户所。此外还将原属于山西的蒲州守御千户所(在今永济市)亦归潼关卫管辖。弘治年间潼关卫直接由中军都督府(中央军事机构)管理,此时,潼关不仅控制着陕西、河南之间的重要关口,还控制着陕西、山西之间的重要军事枢纽—蒲州,并且为中央直接管理,成为脱离晋、陕、豫三都指挥使司地的一块军事“飞地”,这尤其体现了潼关位置的重要性。

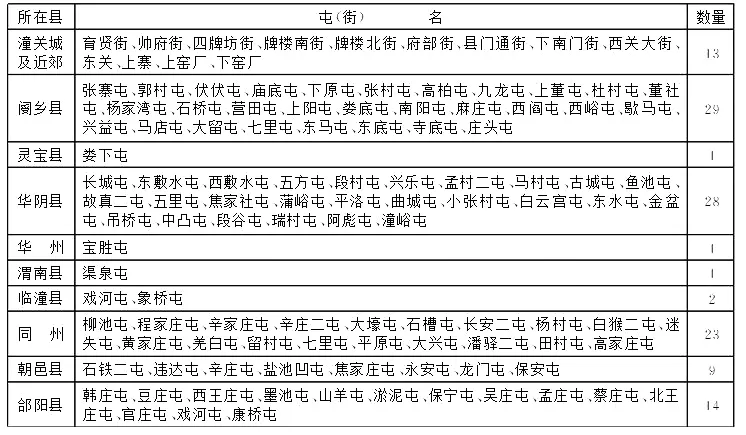

洪武二十五年,朱元璋“诏天下卫所军以十之七屯田”,并且“边地,三分守城,七分屯种。内地,二分守城,八分屯种。”朱元璋说:“吾养兵百万,不费百姓一粒米。”此时驻扎在潼关卫的官兵约有万人之众,这些军人也开始屯田。军队屯田,需要大量的耕地资源,潼关作为一个军事据点,本身没有耕地,于是潼关卫的军队便在周围州县占地屯田,这些屯田的土地来源不一,不可能连成一片。根据嘉庆《续修潼关县志》记载:潼关卫的屯田分布在灵宝、阌乡、临潼、渭南、华州、华阴、大荔、朝邑、郃阳、澄城各州县。共一百余屯,其中有些地名保存至今,今天这些县中带屯字的村镇名称,大部分是潼关卫屯田时留下的,例如大荔县的长安屯、华阴县的五方屯等。具体见表格:

华阴县政府关于检送华阴县地图一事给陕西省林务局的函

从康熙《潼关卫志—编屯图》中可以直观感受这些军屯的地理位置。

二、清代设县飞地广

到了清代,潼关卫改属西安府,裁所辖蒲州守御千户所。雍正二年裁撤潼关卫,潼关划入华阴,华阴县县丞移驻潼关城,潼关所属军屯由附近州县管辖。

潼关卫裁撤的原因在乾隆初年时任川陕总督庆复和陕西巡抚陈宏谋等人的奏折中有所提及:“潼关原系卫所管辖,七十二屯寨散处豫省之阉乡、灵宝及本省之华阴、华州、大荔、朝邑、合阳、澄城、渭南、临潼等共十州县地方,相距潼关县城或数十里及二三百里不等,刑名则掌于州县,钱粮又隶于卫所,军民争讼,彼此抗玩,不服拘唤,而盗匪、奸匪等事尤觉难于巡查缉捕。至于屯户之完粮输贡,道路遥远,挽运维艰,包揽收纳,在所不免,官民均有未便,是以雍正二年题请裁卫,归并坐落之州县就近管理,于是屯困一苏。”这段话谈到了裁撤潼关卫的几个原因:一是潼关所辖军屯分布于众多州县土地上,且互不相接壤,潼关卫管理困难。二是因军屯距离潼关卫较远,最远的达二三百里,屯户缴纳军粮颇为不便。三是军屯的刑事案件由州县管辖,钱粮纳税由卫所管辖,州县居民和军屯户之间容易产生矛盾,军屯户不服拘捕,州县对军屯户难以有效管辖。四是军屯地容易隐藏盗匪,影响地方治安。

雍正四年原在西安城中的部分满兵移驻潼关,大量军队的驻扎需要兵饷粮草,为了供应这些驻防的满兵,雍正五年(1727年),川陕总督岳钟琪请设置潼关县,以原潼关卫军屯地为其管辖地,这是潼关设县的开端,此时,潼关正式成为有实际土地的基层行政单位,这时的潼关县管辖的土地分布在周围的十州县,飞地多达100多个军屯,堪称中国历史上飞地最多的县。

乾隆二年,满兵从潼关撤走。乾隆十三年(1748年),潼关县改设潼关厅,清代的潼关县存在了21年。为了改变之前屯田四散分布所带来的不便,新设置的潼关厅只保留了东西两侧坐落于阌乡、华阴两县境内的屯田作为属地,其他州县的军屯归附近州县所有,因此潼关所管辖的屯田由明代的100多个屯减为43个屯。

《明代潼关卫的屯(街)表》

三、民国划界平争端

民国二年(1912年)废潼关厅,设潼关县,属陕西省关中道。这次“改厅为县”的变动更多的是“革除旧制”的象征意义,此时的潼关县继承了潼关厅在华阴、阌乡县的飞地,与潼关厅管辖的地域并无本质区别,这时的潼关疆域就是文中开头那两张奇怪的地图所反映的内容了。

明代后期,卫所制度逐渐衰败,军民之间的界限逐渐混淆,军人租种民田和民人租种军田的现象越来越多,飞地居民与当地政府经常产生纠纷,从清代到民国因差役纠纷而导致的两县民众之间的官司不断。为解决这些问题,在民国时期全国开展整理行政区域的背景下,陕西省也开始着手解决潼关、华阴划界问题。

据《潼关县志》记载,民国三十年(1941年),潼关与华阴县划界。陕西省第八区行政督察专员公署专员熊正平、潼关县长李庄、华阴县长李笑然共同协商,勘察界址,达成协议。确定南以留翎栈及端沟沟心,北以磨沟河河心为界,树立1-8号界标,付诸实施。该河以西潼关划给华阴39村,10589人,该河以东华阴划给潼关72村,10208人。

民国三十三年(1944年),在内政部的主导下,潼关与阌乡县划界。陕西省第八区行政督察专员公署专员蒋坚忍与河南省第十一区行政督察专员公署专员欧阳珍等双方代表经过勘察界址,议定:北段以沙坡沟,南段以西峪河为界。同年五月一日树立界碑和界标。珍藏在潼关县档案馆的《陕西潼关县河南阌乡县划界碑记》,记载了潼关县与阌乡县划界这段划界的历史,是这段历史的珍贵见证。经过潼关、阌乡两县的划界,结束了潼关从明代开始长达500余年辖地交错、飞地众多的历史,使其成为一个有着较为清晰边界的县。

明代至民国潼关的历史变迁充分体现了潼关在地理和军事上的重要地位,陕西省档案馆馆藏的潼关县地图和华阴县地图、潼关县档案馆馆藏的《陕西潼关县河南阌乡县划界碑记》,是这段历史的直接见证,是珍藏在档案馆中的瑰宝,为我国历史政区地理研究和军事制度研究提供了不可多得的珍贵资料。