林农参与生态公益林管育意愿的影响因素分析

——基于江西省的调查数据

2018-03-23杨冬梅朱述斌雷显凯

杨冬梅 刘 滨 朱述斌 雷显凯

(1江西农业大学经济管理学院,江西 南昌 330045;2江西农业大学“三农”问题研究中心,江西 南昌 330045;3江西农业大学新农村发展研究院,江西 南昌 330045)

一、引言

生态公益林建设是一项全社会受益的公共事业,对于维持生物多样性、保护生态环境方面有着不可替代的作用。为了促进国家生态公益林更好地发展,1998-2017年国家已出台多项相关政策。林农在生态公益林建设中扮演着重要的角色,既是生态公益林补偿政策的接受者,又是生态公益林建设的微观参与者。生态公益林禁止砍伐,但是可以合理利用生态公益林资源,实现生态效益与林农经济收益的有机结合。如何提高林农参与生态公益林建设的积极性,从而更好地实现有效保护和利用生态公益林资源这一目标,仍是人们需要解决的难题之一。目前关于林农参与与林业相关的意愿研究主要集中在碳汇经营[1]、林业碳汇项目[2]、林业合作社[3]、林业保险[4]和退耕还林工程[5]等,影响因素主要有文化程度、年龄、家庭收入和林农家庭林地状况等。随着对生态公益林补偿政策研究的逐渐深入,国内学者从不同方面对其进行了研究。有关于补偿对象的确定[6][7]、补偿标准的确定[8]以及林农对补偿标准的满意度[9]等;也有具体研究某一地区的,例如湖南省[10]、福建省[11]等。生态公益林建设对于林农的影响主要体现在增加农户的物质资本和金融资本[12]。关于林农参与生态公益林建设意愿的研究,通过分析发现非农业收入比重越高的农户,越会参与生态公益林建设[13],而林农对林业资源依赖程度越低,参与生态公益林建设的意愿也就越低[14],补偿标准的高低对农户参与生态公益林建设也具有重要的影响[15]。通过对相关文献的分析发现,在生态公益林补偿政策等方面的研究相对较多,而以江西省林农为研究对象,关于林农参与生态公益林管育意愿的影响因素研究仍相对较少,本文通过对江西省范围内获得的753户林农有效问卷的整理发现,仅有186户林农愿意参与到生态公益林管育中,仅占到24.7%。为此,本文基于江西省753户林农的实地调查数据,首先运用SPSS软件进行随机抽选功能,每次抽取186个数据和已经有参与生态公益林管育意愿的数据做3次配对,之后采用二分类Logit回归模型对影响林农参与生态公益林管育意愿的因素进行分析,以为完善生态公益林补偿政策提供依据。

二、理论分析与变量选取

本文以计划行为理论为基础,该理论认为影响个体行为意愿的主要变量有行为态度、主观规范和行为控制三个方面[16],因此,从这三个方面出发,选取林农性别、年龄、文化程度、家庭年收入和生态公益林补偿标准满意度等22个变量,具体变量统计结果如表1所示。

表1 具体变量统计结果

(一)林农个体特征

行为控制可以通过个人能力情况、掌握资源的数量以及实际控制能力等来影响人的行为意愿。林农主要通过自身拥有的资源优势和存在的阻碍两方面因素来决定其感知参与生态公益林管育行为的难易程度。林农自身拥有的资源优势可以体现在时间、文化程度和精力等方面,而阻碍因素主要包括有限的认知水平等。林农拥有的资源优势越多,阻碍因素越少,那么控制行为能力也就越强,其参与生态公益林管育的意愿也越强烈,因此,本文从林农的个体基本情况出发,选取7个解释变量。

(二)林农家庭特征

根据计划行为理论,外界社会环境会影响到行为主体决策,加之农村社会具有典型的地缘特征,林农家庭成员之间、家庭经济状况和亲戚朋友之间都会对林农参与生态公益林管育意愿产生影响。家庭人口数量越多,劳动力数量可能也会越多,林农参与生态公益林管育的意愿就会越强烈。因此,从林农家庭特征考虑,选取家庭人口数量、劳动力文化程度等7个解释变量。

(三)地理环境特征

作为一个单独社会个体,林农所处的区域环境在一定程度上会影响其决策行为,因此,主要通过林农所处的地理环境和距离乡镇政府远近2个变量来解释。

(四)生态公益林补偿政策

林农对生态公益林管育的态度在一定程度上影响林农参与生态公益林管育的意愿,而林农对生态公益林管育的态度又取决于生态公益林补偿政策的了解程度、管育政策的了解程度、补偿标准的满意度以及补偿资金的发放是否到位等因素。林农对生态公益林补偿标准越满意,那么态度就会更加积极,其参与生态公益林管育的意愿就越强烈。通过实地调研指出林农对生态公益林补偿政策的认识程度会影响其参与生态公益林管护的积极性[17]。因此,可以通过林农对生态公益林补偿标准的了解程度、生态公益林补偿标准的满意度、补偿资金的发放是否到位、补偿方式的满意度、生态公益林管育政策的了解程度和林农对生态公益林管育认识的必要性等6个观测变量来反映林农的行为态度,探究其对林农参与意愿的强度。

三、研究方法与数据来源

(一)研究方法

根据前文分析,林农参与生态公益林管育意愿可能受到多种因素影响,但最终结果只有两种情况,一是林农不愿意参与生态公益林管育,二是林农愿意参与生态公益林管育,即“不愿意”和“愿意”,是一个典型的二分类变量。鉴于此,本文运用二分类Logit模型分析哪些因素影响林农参与生态公益林管育意愿,回归分析采用SPSS 19.0软件进行操作[16],计算公式为:

式中,Pi表示林农参与生态公益林管育意愿的概率;Xi表示影响林农参与生态公益林管育意愿的各因素;β为其回归系数;α为常数。

(二)数据来源

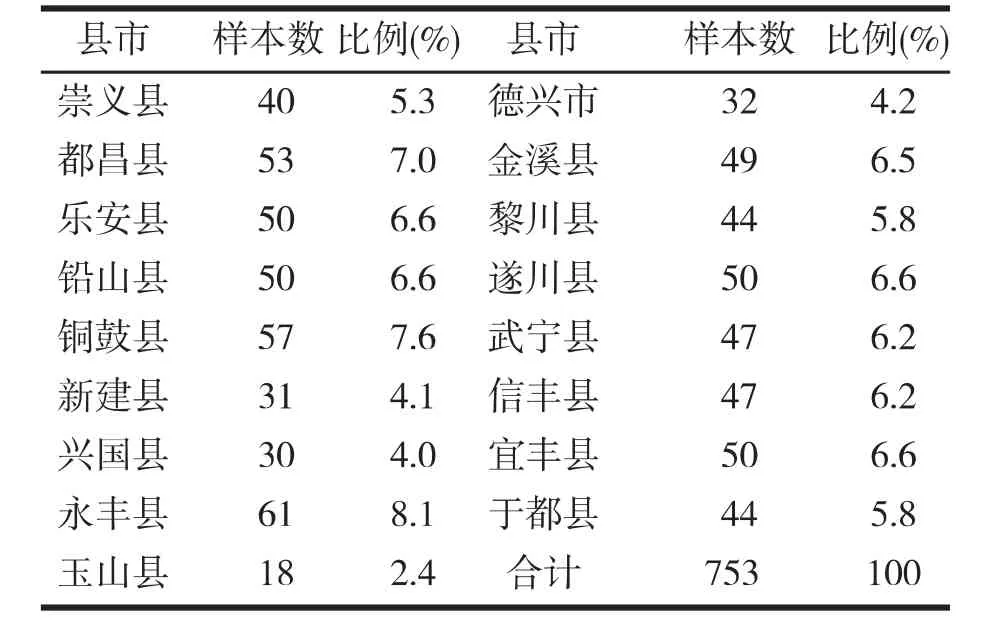

经过多方面讨论研究,课题调查范围涉及江西省17个重点林业县市,调查时间为2016年11月份,共发放754份调查问卷,剔除1份无效问卷后,最终获得753份有效问卷。其中在永丰县获得的有效问卷数最多,有61份,占比8.1%,有效问卷分布情况如表2所示。

表2 调查范围分布情况表

四、实证分析及结果

(一)数据随机配对

本文从林农的角度来分析影响林农参与生态公益林管育意愿的因素。在对江西省范围内得到的753份有效调查问卷进行整理后发现,其中林农有参与生态公益林管育意愿的问卷186份,占比24.7%,没有参与生态公益林管育意愿的问卷有567份,占75.3%。因此决定在剩下的567份没有参与生态公益林管育意愿的调查样本中,运用SPSS19.0进行调查样本随机抽选,每次抽取186个调查样本和已经有参与生态公益林管育意愿的样本做3次配对,以达到更好地分析林农参与生态公益林管育意愿的影响因素效果。

首先运用SPSS19.0软件对林农的个体特征、林农家庭特征、地理环境特征、生态公益林补偿政策等4大类共22个具体变量进行3次回归分析,得出卡方和sig值,指标表明模型回归结果良好,具有可信度,具体见表3和表4。

表3 数据检验结果

表4 回归模型预测正确率

进行3次配对后的回归结果表明(见表5、表6),家庭人口数量、家庭耕地面积、距离乡镇政府距离等显著水平在3次配对都在0.1以下,表示一般显著性。家庭生活水平、家庭林地面积、是否有公益林、生态公益林补偿方式满意度等显著水平都在0.01以下,表示非常显著。性别、生态公益林补偿标准满意度、是否了解生态公益林管育政策等在3次配对回归中有2次显著,因此,可以认为具有一般显著性。是否了解生态公益林补偿标准、有无领到生态公益林补偿金在3次配对中仅有1次显著,结合3次分析结果,认为不显著,具体结论有以下几点。

(二)个体特征中性别对林农参与生态公益林管育意愿的影响一般显著,其余变量影响不显著

回归结果显示,林农性别在3次配对中结果Sig 值分别为 0.061、0.596 和 0.088,综合起来认为林农性别这一变量为一般显著水平。研究结果表明:在其他条件不变的情况下,男性参与生态公益林管育意愿的可能性更大,主要原因是森林管育具有消耗体能大、持续时间长等特点,在一定程度上会影响到女性参与生态公益林管育意愿。是否从事林业有关经营活动Sig值分别为0.273、0.203 和 0.059,综合三次结果,本文认为不显著。在3次配对结果中Sig值均大于0.1的有5个变量,其中林农年龄Sig值分别为0.754、0.397和 0.755;学历 Sig 值分别为 0.380、0.186 和 0.694;职业 Sig 值分别为 0.848、0.286 和 0.216;是否村组干部 Sig 值分别为 0.622、0.364 和 0.607;是否接受过林业培训 Sig值分别为 0.218、0.101 和 0.174。在获得的753份调查问卷中,从年龄构成来看,年龄集中在41~50岁区间,占到总样本的46.1%,从文化程度来看,样本中文化程度具有大专、本科以上的比例较低,仅有46人,初中文化程度的林农占到44.5%,这些数据较为相似,因此不会对生态公益林管育意愿造成太大的差别。

(三)家庭特征对林农参与生态公益林管育意愿具有显著影响

回归结果显示,在3次配对回归分析中,家庭人口数量这一变量的Sig值结果分别为0.056、0.013、0.093,综合来看,Sig 值为 0.054,因此认为具有一般显著影响。家庭人口数量越多,林农参与生态公益林管育意愿就越强烈,可能的原因是家庭人口数量越多,劳动力也就越多,从事生态公益林管育的机会就越大,从第一次配对的Exp(B)值来看,在控制其他变量的情况下,家庭人口数量每增加1个单位,林农参与生态公益林管育意愿的可能性会增加21.2%。家庭耕地面积的Sig值分别为 0.014、0.052、0.063,综合来看,Sig 值为0.043,小于 0.05,因此认为具有重要显著影响。家庭耕地越多的林农,从事农业的机会越多,外出务工的机会相对减少,在空闲时间也会愿意参与到生态公益林管育中。林农家庭生活水平这一变量的 Sig 值分别为 0.032、0.001、0.003,综合来看,Sig值小于0.01,因此可以认为具有显著的影响关系,且为负向关系。林农家庭生活水平越高,对林地的依赖程度可能越小,从事林业活动可能性越小,因此,参与生态公益林管育意愿较低。家庭林地总面积和家庭是否有公益林这2个变量的Sig值分别为 0.000、0.000、0.000,3 次配对结果都是0.000,表明具有非常显著的影响。家庭林地总面积越多,林农从事林业活动的机会越多,特别是家庭林地中有生态公益林的林农,也会愿意参与到生态公益林管育中。

表5 第1次和第2次配对模型回归结果

(四)生态公益林补偿标准和补偿方式满意度对林农参与公益林管育意愿影响显著

回归结果表明,在3次配对回归分析中,林农对生态公益林补偿标准满意度这一变量Sig值分别为 0.030、0.194 和 0.037,其中 2 次配对结果都低于0.05,综合起来,认为该变量具有一般显著。生态公益林补偿标准满意度越高的林农参与生态公益林管育的可能性越大。生态公益林在一定程度上限制了林农的林业生产活动,而生态补偿可以弥补林农的林业收入损失,林农对补偿标准满意度越高,越愿意参与生态公益林管育。林农对生态公益林补偿方式满意度这一变量Sig值分别为 0.004、0.001 和 0.000,3 次配对回归分析的结果都小于0.01,表示非常显著,且为正向影响。从调查结果来看,目前生态公益林补偿方式都是现金补偿,而且满意度较高。从某一方面来说,可能更会满足林农的生活需求,补偿资金的发放可以提高林农参与生态公益林管育的积极性,因此,也就会更愿意参与到生态公益林管育中。

表6 第3次配对模型回归结果

(五)生态公益林管育政策了解程度对林农参与生态公益林管育意愿有一般影响

回归结果显示,在3次配对回归分析中,生态公益林管育政策了解程度这一变量的Sig结果分别为 0.054、0.003、0.147。从 3 次配对的结果中有两次显著,但是综合来看,Sig的值为0.068,小于0.1,表示一般显著,且为正向影响。从调查数据来看,85%的林农仅对生态公益林管育政策有一点了解,11.7%的林农表示不了解管育政策,表明大多数林农对管育政策了解程度较低,可以看出林农越了解生态公益林管育政策,参与生态公益林管育意愿越强烈。

(六)距离乡镇政府距离对林农参与生态公益林管育意愿有显著影响

回归结果显示,在3次配对回归分析中,林农家庭距离乡镇政府距离这一变量的Sig值分别为 0.072、0.078、0.000。从 3 次配对的结果中都显著,综合来看,Sig值为 0.05,表示重要影响,且方向为负,说明林农家庭距离乡政府越远,参与生态公益林管育意愿越低。从获得的753份有效调查数据来看,林农家庭距离乡镇府的距离多集中在5~15千米之间,其中在10千米以上的占到33.3%。距离乡政府越远,政策影响力降低以及林农对政策相关信息的获得渠道可能越不畅通,因此会影响到林农参与生态公益林管育意愿。

五、结论与启示

(一)结论

本文利用江西省的实地调研数据,将生态公益林补偿政策对林农参与生态公益林管育意愿的影响考虑在内,首先运用SPSS19.0软件进行数据随机抽选功能,第二步选取Logit回归模型进行影响因素实证分析,得出如下结论:(1)在753户林农中,林农参与生态公益林管育的意愿较低,只有 24.7%。(2)在个体特征变量中,有 6个变量对林农参与生态公益林管育意愿的影响不显著,因此,个体特征对林农参与生态公益林管育意愿影响较小。(3)就家庭特征来说,家庭人口数量和耕地面积对林农管育意愿具有重要的影响,家庭人口数量的增加,劳动力数量可能会越多,越会愿意参与生态公益林管育。(4)在生态公益林补偿政策影响因素中,生态公益林补偿标准满意度、补偿方式满意度以及生态公益林管育政策了解程度都有重要的影响作用。而且影响程度超过其他非政策性因素,由此可以看出,生态公益林补偿政策对林农参与生态公益林管育意愿的影响程度比较大。

(二)政策启示

1.政策先行,完善生态公益林补偿政策相关内容。首先,政府制定相应的政策,明确生态公益林管育的定位,鼓励林农参与到生态公益林管育中,只有林农在对生态公益林管育的地位和作用充分认识的基础上,林农参与生态公益林管育的意愿才会强烈。其次,基层林业工作站充分利用“互联网+”的优势,定期发送生态公益林管育政策的相关知识,提高林农对生态公益林管育政策的认知程度和公益林的管育水平。最后,实施生态公益林补偿标准,做到具体情况具体分析。目前,2016年江西省最新的补偿标准是对划入生态公益林的农户给予统一的每公顷307.5元。但是对于生态公益林林区的林农来说,生态公益林建设在一定程度上减少林农林业经营活动,降低其经济收益,而补偿标准的偏低会直接影响林农参与生态公益林管育的积极性,因此,在国家统一的补偿标准上,可以实施灵活的生态公益林补偿标准,例如,对于原来较多以林地作为主要经济来源的家庭(现在林地被划入生态公益林范围),在原有的基础上提高其补偿标准。

2.加强生态公益林管育政策宣传,鼓励林农发展生态公益林林下经济。生态公益林在保护生态环境中起重要作用,因此乡镇政府及村委会等应加强宣传生态公益林管育的重要性,定期举行林业管育培训活动,提高林农管育意识,调动林农生态公益林管育的积极性。并且生态公益林不允许林农砍伐树木,仅靠少数的生态公益林补贴资金并不能提高林农的经济收入,并且林农是否管育生态公益林都不会影响到生态公益林补偿资金的获得,因此应积极推广生态公益林林下经济发展,搞活生态公益林林下经济生产经营,提高林农林业经营收入,以促进生态公益林管育。

[1]韩雅清,杜焱强,苏时鹏,等.社会资本对林农参与碳汇经营意愿的影响分析——基于福建省欠发达山区的调查[J].资源科学,2017,39(07):1371-1382.

[2]明辉,漆雁斌,李阳明,等.林农有参与林业碳汇项目的意愿吗——以CDM林业碳汇试点项目为例[J].农业技术经济,2015,(07):102-113.

[3]李丽,高鑫,程云行.林农参与林业专业合作社的意愿与调查分析[J].林业经济问题,2011,31(02):106-109.

[4]韩婷,戴芳,许亚男,等.林农参与林业保险意愿的影响因素分析——以河北省为例[J].林业经济问题,2016,36(01):79-82.

[5]陈中泰,马宁,亓越.基于模糊数学的林农退耕还林工程参与意愿聚类分析——以云南和甘肃两省为例[J].林业经济,2014,36(06):64-68.

[6]欧阳志云,郑华,岳平.建立我国生态补偿机制的思路与措施[J].生态学报,2013,(03):686-692.

[7]孔凡斌.试论森林生态补偿制度的政策理论、对象和实现途径[J].西北林学院学报,2003,(02):101-104,115.

[8]郑丽娟,陈钦.生态公益林补偿标准的Probit模型分析[J].中国林业经济,2014,(03):001-004.

[9]雷显凯,杨冬梅,刘滨.林农对生态公益林补偿标准满意度影响因素研究——以江西省为例[J].新疆农垦经济,2017,(08):62-68.

[10]胡长清,邹冬生,宋敏.湖南省生态公益林补偿现状及其机制探讨[J].农业现代化研究,2013,(02):202-205.

[11]李洁,陈钦,王团真,等.生态公益林保护造成林农实际经济损失的影响因素研究——基于福建省5县调查数据[J].中南林业科技大学学报(社会科学版),2017,11(02):37-41.

[12]张磊磊,支玲.生态补偿对农户生计资本影响的定量分析——以云南省丽江市玉龙县为例[J].森林工程,2014,(05):175-180.

[13]朱臻,沈月琴,等.农户参与生态公益林建设意愿的实证分析[J].浙江林学院学报,2010,(03):430-436.

[14]吴伟光,沈月琴,徐志刚.林农生计、参与意愿与公益林建设的可持续性——基于浙江省林农调查的实证分析[J].中国农村经济,2008,(06):55-65.

[15]姜波,姚顺波,王怡菲.农户参与公益林建设意愿影响因素的实证分析——基于广西、湖南、河南3省调查问卷[J].林业经济,2011,(03):59-64.

[16]Ajzen.From intentions to actions:A theory of planed behavior.In J.Kuhl &J.Beckman(Eds.) Action-control:From cognition to behavior [M].New York:Springer-Ver-lag,1985:11-39.

[17]沈洁.林农对公益林政策的看法与参与意愿研究[J].企业导报,2013,(22):25-26.