论桓灵时期的隐士

2018-03-20郑先兴

郑 先 兴

(南阳师范学院 汉文化研究中心,河南 南阳 473061)

隐士是古代社会非常重要的一个群体,介于官民之间,进可出仕,退可自保;既受朝廷的青睐,又受到民众的崇奉。由此,作为认识古代社会生活、政治活动的媒介,隐士构成了古代史研究的重要话题,成为众多学者所研究的课题。但是,具体到东汉桓帝、灵帝时期的隐士,相对来说就极为少见。由此,详细考察桓灵时期的隐士,可以说是非常必要的。

一、桓灵时期隐士的有关统计

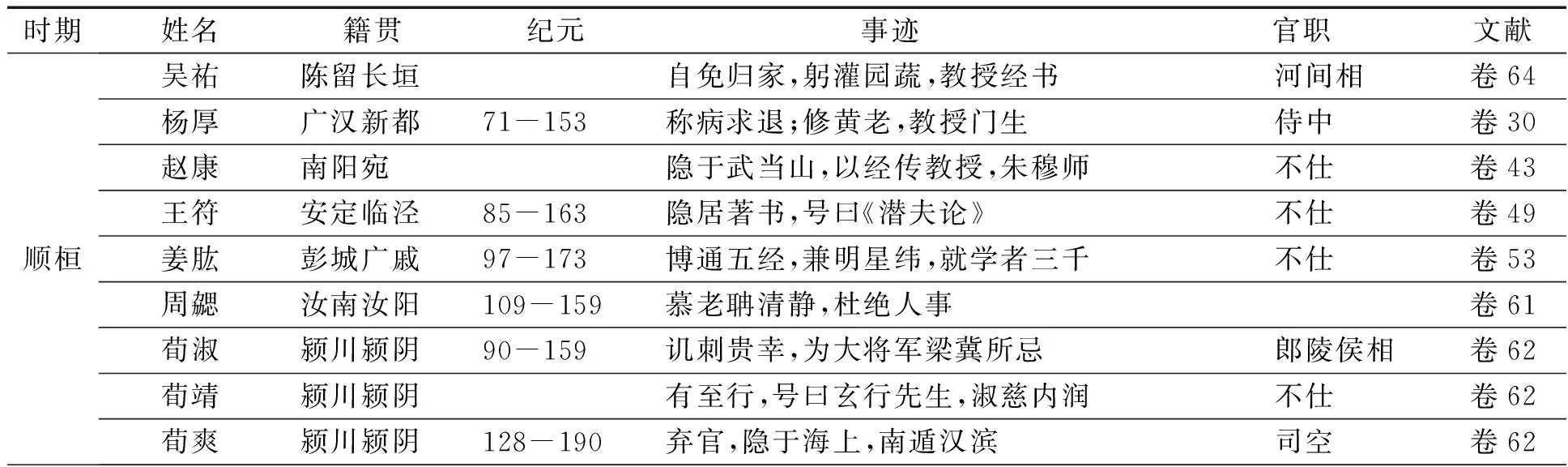

隐士作为古代社会的特殊群体,主要涌现于历史转折时期,如夏商、商周、秦汉与两汉之际,至于桓灵时期,由于历史阶段的特殊性,也出现了大批的隐士,简略统计,大约有48人,见表1。

表1 《后汉书》中记载的桓灵时期隐士统计表

续表1 《后汉书》中记载的桓灵时期隐士统计表

关于表1的编制,需要说明以下几点。

1.时间限制在桓灵时期。因隐士自然生命的延续,间或上追至顺帝,下延至献帝。所以表1中出现了“顺桓”“灵献”的时间概念。

2.隐士身份的认定,一是从时间上来判定,看其归隐时间是否在桓灵的时间段内,这有两种情况:一是其归隐时间跨越了顺桓或灵献时间,前者如王符,后者如荀悦;二是其本身已经入仕,但因各种因素,却在桓灵时期曾经归隐,如朱穆、蔡邕。

3.隐士与士人党人是不同的概念,隐士的归隐是自觉自愿的,而党人的归隐则是被迫的。在历史实际中,尽管隐士也遭遇了党锢的伤害,如陈寔,但那些因避祸而被迫归隐的士人党人,则不能算是隐士。如冯颢,“初为谒者,威仪戚戚;迁越郡太守,所在著称。为梁冀所不善,冀风州追迫之,隐居。作《易章句》及《刺奢说》,修黄老,恬然自终”[1]。据此,冯颢属于士人党人之列,虽然归隐而善终,但是毕竟与真正的隐士是不一样的。有的学者将其归为隐士,显然是不恰当的[2]。因为冯颢是遭到梁冀的胁迫而归隐的。

二、桓灵时期隐士的类型及其评价

隐士的类型很是复杂。如齐涛先生认为,东汉的隐士主要有三类:“一类是因‘邦无道’而隐居者,其中以新莽末及东汉后期为多”;“另一类以严光为代表,是因潜心养性,不求闻达而隐者”;“以隐求名干禄的隐士是东汉隐士的主要构成”[3]。孟祥才先生分析说:“纵观东汉一朝,虽然隐逸者蔚为大观,但仔细分析,每个人的情况却又千差万别,其中,不但有真隐和假隐的区别,永久隐和暂时隐的不同,而且真隐者中还有道隐与儒隐的差异,以隐为目的和以隐为手段的分野,等等。”[4]聂济冬则说,东汉隐士分为:“屡辟不就、终身不仕乃真隐”,“为仕而隐、以逸养名、待机出山是假隐”,“为道德修行而隐的君子之隐”,“专心向学、志在著书立说或传道授业的学者之隐”,“有远大政治抱负、不甘屈沉下僚、自尊自重的精英之隐”等五种类型[5]。显然,这些人事的差异,主要是划分标准的不一致。在我们看来,东汉隐士的分类,其科学的标准当为两个方面。

一方面,从生活轨迹或者说个人经历来看,隐士可以分为全隐士、半隐士两种类型。

所谓全隐士,就是其人整个一生都处于隐逸状态,从未有做官的经历,其履历表上“官职”一项当属空白。从表1看,如赵康、王符、姜肱、种岱、周勰、荀靖、孟尝、袁闳、魏桓、徐稚、徐胤、李昙、申屠蟠、钟皓、钟瑾、董班、郭泰、田盛、许曼、赵彦、樊志张、韩康、矫慎、法真、庞公、汉阴老父、陈留老父、王烈等28人,都是没有做过官的,他们或者被举荐,或者被征召,但不是“不就”“不仕”,就是“不起”,或者是“不应”,总之就是不接受,依然故我地过着民间生活,属于社会的中下层,即被管理者,是被统治阶级的成员。

所谓半隐士,就是其人一生之中,有做官的经历,或者先做官后隐逸,或者先隐逸后做官,总之,在其人生履历表上“职位”一项,不是空白。从表1看,如吴祐、杨厚、荀淑、荀爽、范冉、杨匡、符融、皇甫规、陈寔、杨秉、杨赐、延笃、许劭、公沙穆、董扶、卢植、蔡邕、刘翊、赵岐、荀悦等20人,都是做过官的,最低的官职是陈寔,职位是太丘长;最高的官职是荀爽,职位是司空,主掌水土、营建事宜,仅次于三公。在这里,不论级别高低,总之都是曾经出入官府,走出民间,走向社会的上层,即管理层,是统治阶级的一员。

另一方面,从个人所拥有的知识结构来看,隐士可以分为儒隐、道隐两种类型。

所谓儒隐,就是说隐士的知识属于儒家的。从表1看,属于这方面有:

延笃:“少从颍川唐溪典受《左氏传》,旬日能讽之,典深敬焉。又从马融受业,博通经传及百家之言,能著文章,有名京师。”

卢植:“少与郑玄俱事马融,能通古今学,好研精而不守章句。”“作《尚书章句》《三礼解诂》。”

赵岐:“少明经,有才艺,娶扶风马融兄女。”

王符:“少好学,有志操,与马融、窦章、张衡、崔瑗等友善。”

范冉:“到南阳,受业于樊英;又游三辅,就马融通经。”

周夑:“十岁能学,能通《诗》《论》,专精《礼》《易》。”

申屠蟠:“遂隐居精学,博贯五经,兼明图纬。始与济阴王子居同在太学。”

姜肱:“博通五经,兼明星纬,士之原来就学者三千余人。”

陈寔:“少作县吏,常给事厮役,后为都亭佐。而有志好学,坐立诵读,县令邓邵试与语,奇之,听受业太学。”

杨秉:“少传父业,兼明《京氏易》,博通书传,常隐居教授。”

杨赐:“少传家学,笃志博闻。常退居隐约,教授门徒,不答州郡礼命。”

郭泰:“早孤……就成皋曲伯彦学,三年业毕。博通坟籍,善谈论,美音制。”

符融:“少为都官吏,耻之,委去。后游太学,师事少府李膺。”

董扶:“少游太学,与乡人任安齐名,俱事同郡杨厚,学图谶。”

公沙穆:“自为儿童不好戏弄,长习《韩诗》《公羊春秋》,尤锐思河洛推步之术。”

蔡邕:“少博学,师事太傅胡广;好辞章、数术、天文、妙操音律。”

法真:“好学而无常家,博通内外图典,为关西大儒。”

钟皓:“为郡著姓,世善刑律。”

钟瑾:“瑾好学慕古,有退让风。”

如上所列,加上李固的弟子董班、杜乔的弟子杨匡,是拥有儒家知识的人,或者说是儒学的传人,大约有21人之多。

所谓道隐,就是说隐士的知识属于道家的。从表1中看,桓灵时期的隐士,属于这方面有:

杨厚:“修黄老,教授门生,上名录者三千余人。”

赵康:“隐于武当山,清静不仕,以经传传授。”

朱穆:“及壮耽学,锐意讲诵,或时思至,不自知亡失衣冠,颠坠坑岸。”

周勰:“常隐处窜身,慕老聃清静,杜绝人事,巷生荆棘,十有余岁。”

荀淑:“少有高行,博学而不好章句,多为俗儒所非,而州里称其知人。”

荀爽:“年十二,能通《春秋》《论语》。”

荀悦:“年十二,能说《春秋》。”

许曼:“自云少尝笃病,三年不愈,乃谒太山请命,行遇道士张巨君,授以方术。所著《易林》,至今行于世。”

赵彦:“少有术学。”

矫慎:“少好黄老,隐遁山谷,因穴为室,仰慕松、乔导引之术。与马融、苏章乡里并时,融以才博显名,章以廉直称,然皆推先于慎。”

如上所列,再加上樊志张、汉阴老父、陈留老父、庞公等,大约有14人。如果定格于桓灵时期的历史实际,结合学者所论,其实全隐者就是道隐,即所谓的真隐者;而半隐者则是儒隐,即所谓的假隐者。

本来,儒家是以修身齐家治国平天下为己任,即以积极入仕为使命的,但是因为受到孔子“穷则独善其身,达则兼济天下”“邦有道则仕,邦无道则隐”的生活理念,遭遇并看破了世事的浑浊,于是混迹于社会民众之中,践行着儒家的理想信念;一旦时来运转,则跻身官场,谋求一官半职,借以实现自己的治国平天下的愿望和梦想。所以,儒隐的特征大多是入仕的,是半隐者、假隐者。由此,古今学者的认识和评价是不一致的。有的学者完全给予否定的态度。齐涛先生就说:“这批隐士的隐居目的是求名干禄”,“一般都读经通典籍,且多明风角推步之术”;“聚徒授业是这批隐士的重要活动内容”;“这批隐士的最终目的虽然是求名干禄,但他们有了一定的名声后,又往往不肯轻易出山,而是通过对征辟的回绝,造就‘连辟不就’的更大声名。求取更高的地位,待时机成熟时方出仕宦”。总之,儒隐的隐只是获取官职的手段,不是实现人生价值的目的。有的学者持以肯定的态度,认为儒隐是能够审时度势、明哲保身的。如范晔说:“若二三子,可谓识去就之概,候时而处。夫然,岂其枯槁苟而已哉?盖诡时审己,以成其道焉。”[6]卷53《周黄徐姜申屠列传》,1741孟祥才先生也称赞说:儒隐的“隐、仕都出自主观的真诚。他们不是伪君子,他们的行动体现着自己的信仰,闪烁着人格的力量与光辉。《儒林传》《文苑传》和《独行传》中的一些人是他们的代表。在东汉,他们是一个较大的群体”。有分析指出,儒隐的出仕是有条件的,其一,官职的获取必须是“以道得之”;其二,不能牺牲自己的独立人格;其三,实现自己的政治理想,并确保自己的生命安全。总之,“这些人‘居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君’,所以,他们即使隐逸时也关注国家社会的命运,并时刻准备结束隐逸而入仕。因此,从严格意义上讲,儒隐还不能算真正意义上的‘隐者’”。

道家本来讲究无为而治,推崇黄老之术,所以,道隐者与儒隐者的区别,其主要特征是不入仕,借隐匿以修身问道。由此,道隐是全隐,也可说是真隐者。范晔借《易经》与《荀子》称赞道隐者,他说:“《易》称‘《遁》之时义大大矣哉!’又曰:‘不事王侯,高尚其事。’”“荀卿有言曰‘志意修则骄富贵,道义重则轻王公’也。”孟祥才先生说:“他们是隐逸者中的正宗,他们惧怕官场的恶浊,厌恶尘世的嚣扰,以隐为目的,不求富贵利禄,不慕权势声名,只求保身全家,在无拘无束中度过自己的一生。”分析其特征在于,道隐是无条件的;道隐者对文明持以否定的态度,“混乱之世是强盗露出了本来面目,太平盛世只不过是强盗戴上了‘圣人’的桂冠,二者没有本质的区别。所有文明社会的制度以及与之相适应的伦理观念,如忠、孝、节、义、仁、礼、智、信等,统统违背人类生命的自然要求,都是对人类本性的侵害”;所以,道隐者“特别珍视自己的自然生命,因而千方百计避开所有危及生命的险境”。

三、桓灵时期隐士的生活及其成因

桓灵时期的隐士,无论是全隐或半隐,无论是道隐或儒隐,其实都是士人的另类生活方式。正如孟祥才先生所说的:“他们的隐逸,既不是浑浑噩噩地打发日子,也不是为了在无为中消耗自己的自然生命,而是经过深思熟虑、精心选择的一种生活方式。”那么,桓灵时期的隐士是如何生活的呢?考察其生活的轨迹,可以概括为以下特征。

(一)耕读于家,自得其乐

隐士一边凭借自己的劳动,挣得衣食自足,一边又潜研经典,修身养性,且又乐此不倦。

吴祐:其父曾任南海太守,12岁时就跟随父亲生活,应该是衣食无忧的。“及年二十,丧父,居无檐石,而不受赡遗。常牧豕于长垣泽中,行吟经书,遇父故人,谓曰:‘卿二千石子而自业贱事,纵子无耻,奈先君何?’祐辞谢而已,守志如初。”吴祐被举孝廉,出任胶东相,后来因当面指责梁冀陷害李固,遭到梁冀的嫉恨。“冀遂出祐为河间相,因自免归家,不复仕,躬灌园蔬,以经书教授。年九十八卒。”

徐稚:“家贫,常自耕稼,非其力不食。”

袁闳:“居处仄陋,以耕学为业,从父逢、隗并贵盛,数馈之,无所受。”

申屠蟠:“家贫,佣为漆工。”“后郡召为主簿,不行。遂隐居精学。”

荀淑:遭大将军梁冀所嫉恨,“顷之,弃官归,闲居养志,产业每增,辄以赡宗族知友。年六十三,建和三年卒”。

范冉:桓帝时,被举荐为侍御史,“因遁身逃命于梁沛之间,徙行敝服,卖卜于市。遭党人禁锢,遂推鹿车,载妻子,捃拾自资,或寓息客庐,或依宿树荫。如此十余年,乃结草室而居焉。所止单陋,有时粮粒尽,穷居自若,言貌无改,闾里歌之曰:‘甑中生尘范史云,釜中生鱼范莱芜。’”

符融:“妻亡,贫无殡殓,乡人欲为具棺服,融不受。曰:‘古之亡者,弃之中野。唯妻子可以行志,但即土埋葬而已。’”

汉阴老父:延熹年间,桓帝巡游,百姓见之,蜂拥围观,“有老父独耕不辍”。

庞公:“居岘山之南,未尝如入城府。”“释耕于垄上,而妻子耘于前。”刘表劝其入仕,说:“先生苦居畎亩而不肯官禄,后世何以遗子孙乎?”庞公回应说:“世人皆遗之以危,今独遗之以安。虽所遗不同,未为无所遗也。”

由上所述,隐士随处而安,富而不奢,贫而自足,自立自强;以读书求道为使命,不气馁,不浮躁,一心问道,自得其乐。可以说,这是桓灵时期隐士的基本生活方式之一。

(二)践礼履义,自觉自愿

隐士虽然过着耕读自乐的生活,但是不仅没有与世隔绝,而且积极投身到社会生活中,积极主动地履行儒家的道德礼制。

卢植:“少与郑玄俱事马融。”“融外戚豪家,多列女倡歌舞于前。植侍讲积年,未尝转眄。融以是敬之。”

赵岐:“娶扶风马融兄女。融外戚豪家,岐常鄙之,不与融相见。”

姜肱:“肱与二弟仲海、季江,俱以孝行著闻。”一次,姜肱与其弟季江拜谒郡守,回家时已经是深夜,遭遇强盗抢劫,并要杀人。两兄弟争相赴死。强盗感念其兄弟情义,只拿了衣服和钱财。姜肱回家之后,为了保护强盗,借口其他原因,说自己的衣服丢了,没有说明被抢的真相。强盗听说之后,非常懊悔,于是前来谢罪,返还衣服和财物。姜肱不仅没有接受和怪罪,而且宴请盗贼,以自己的情操感染盗贼,使其改邪归正。

徐稚:因太尉黄琼有荐举之恩,黄琼辞世,徐稚“乃负粮徒步到江夏赴之,设鸡酒薄祭,哭毕而去”。隐士郭泰母亲去世,徐稚拿着一束“生刍”前来吊唁,盖取《诗经》“生刍一束,其人如玉”之意。

申屠蟠:“九岁丧父,哀毁过礼。服除,不进酒肉十余年。每忌日,辄三日不食。”15岁时,“同县大女缑玉为从父报仇,杀夫之从母兄李士”。为给继父报仇,缑玉杀了丈夫的继母兄李士。于是吏就捉拿缑玉交给外黄令梁配,将要判以死刑。申屠蟠劝梁配说,缑玉是“节义”之举,不仅不能杀,而且应该予以表彰,“足以感无耻之孙,激忍辱之子”。梁配于是赦免了缑玉,“乡人称美之”。申屠蟠曾经与济阴王刘子居是太学的同学,刘子居临终前,托身于他。申屠蟠于是“躬推辇车,送丧乡里”。路上遇到司隶的随从,感佩其义举,于是给他开具公文(符牒),请沿途驿站协助。但是申屠蟠不接受,扔掉了公文,亲自送刘子居尸首至家,然后返回学校继续学习。

董班:梁冀杀李固之后,“露固尸于四衢,令有敢临者加其罪”。李固的弟子汝南郭亮、南阳董班,“哭固,而殉尸不肯去。太后怜之,乃得听襚敛归葬”。

杨匡:梁冀杀杜乔之后,“与李固俱暴尸于城北,家属故人莫敢视者”。陈留杨匡曾经是杜乔的故掾,头戴赤帻,假托门吏,“守卫尸首,积十二日”。梁太后听说后,才同意杨匡“送乔丧还家”。

由上所述,隐士虽然远离官场,但是仍然生活在社会之中,只是秉持着道德礼制,践行之,贯彻之。礼治所要求的非礼勿视,卢植、赵岐做到了;礼治所要求的行孝达义,姜肱、申屠蟠做到了;礼治所需要的践礼履义,徐稚、董班、杨匡做到了。由此,可以说,隐士并不隐,而是自觉自愿地履行礼制的规范而已。简单说,隐士的特征就是进退有矩,出入守礼。

(三)识微察著,顺势自保

隐士所以能够进退有矩,出入守礼,就是因为有着过人的识别与观察能力,能够看透历史发展的大势,遵从历史发展的规则。这用范晔的话说,就是“识去就之概”,即能够趋吉避凶,顺势自保。

郭泰:司徒黄琼、太常赵典都举荐他,但是他看到刘汉政权即将崩塌,“吾夜观乾象,昼察人事,天之所废,不可支也”,于是并不接受。又如:“林宗虽善人伦,而不为危言核论。故宦官擅政而不能伤也。及党事起,知名之士多被其害,唯林宗及汝南袁闳得免焉。”郭泰还很会做人,即使对宦官的专权擅政,也不过多讥讽,“这表明他对沧海横流己为鱼的恐惧和防范一直存在”,所以“他始终不应征辟,不肯走入仕途”[7]。但是,这并不说明郭泰就没有政治抱负,他对窦武、陈蕃的执政就抱着极大的希望。徐稚请人捎话,说陈蕃、窦武不能挽救濒危的东汉政权:“大树将颠,非一绳所维,何为栖栖不遑宁处?”建宁元年(168),太傅陈蕃、大将军窦武被宦官所害,郭泰恸哭于野,第二年春抑郁而死。可谓是希望大,失望也大。可见,与徐稚相比,郭泰的政治热情要炽热一些,所以,有讥讽其“不隐”,其因即在于此。

符融:有识人之明。当郭泰到京城游学,别人还不知道时,符融已经认出来,赶快告诉了李膺。其时,汉中的晋文经与梁国的黄子艾,恃才邀名,炫耀京城,并且卧病拒客,惹得朝廷要员纷纷拜谒。符融“察其非真”,于是向李膺说明了真相。不久,两人的名声“渐衰,宾徒稍省,旬日之间,惭叹逃去”。事实证明,两人确实是“轻薄子,并以罪废弃”。

申屠蟠:很悲伤地预测到了党人范滂将遭遇祸患。范滂是汝南人,在京师肆意非讦朝政,惹得京城公卿大夫、太学生纷纷围观,错以为朝廷将重用士人,文学将由此而繁荣昌盛。但是申屠蟠想到了秦朝焚书坑儒之事,“乃绝迹于梁砀之间,因树为屋,自同佣人。居二年,滂等果罹党锢,或死或刑者数百人。蟠确然免于疑论”。

汉阴老父:尚书郎南阳张温劝其围观汉桓帝,汉阴老父说:“请问天下乱而立天子邪,理而立天子邪?立天子以父天下邪,役天下以奉天子邪?昔圣王宰世,袤茨采椽,而万人以宁;今子之君,劳人自纵,逸游无忌。吾为子羞之,子何忍欲人观之乎?”汉阴老父的三问,充满着道家的辩证观点,使得人们对于桓帝的使命和职责有了清醒的认识。

庞公:刘表劝其入仕,说:“先生苦居畎亩而不肯官禄,后世何以遗子孙乎?”庞公回应说:“世人皆遗之以危,今独遗之以安。虽所遗不同,未为无所遗也。”庞公对于传给子孙的家财,有着更为辩证的认识,认为不是世俗的官禄与财物,而是能够保持生命安全的躬耕生活。

总之,因为隐士对历史发展、社会政治与现实生活有着独到的见识,所以,其虽为隐士,却能够进退有矩,出入守礼。

综上所述,可以说,桓灵时期隐士的生活方式,由两方面构成:客观方面,是耕读于家、践礼履义与识微察著;主观方面,则是自得其乐、自觉自愿与顺势自保。两相融合,就成为桓灵时期隐士及其生活方式的基本情形。

那么,这里又出现了一个问题:桓灵时期的隐士及其生活方式,是如何形成的呢?

范晔认为,隐士的形成有其历史发展的必然性。披阅历史,范晔以为,隐士是从唐尧时出现的。如尧那样的圣君,出现了不愿归附的巢父、许由,周武王那样的明王也出现了坚决不合作的伯夷、叔齐,光武帝那样求贤若渴的明君,也出现了薛方、逢萌、严光、周党、王霸不愿屈从的贤者,至于王莽那样的篡位者,“是时裂冠毁冕,相携持而去”的隐士,“盖不可胜数”。可见,隐士的出现是历史发展的必然现象,只是其出现的具体形式有所差异而已。“自兹以降,长往之轨未殊,而感致之数匪一。或隐居以求其志,或回避以全其道,或静己以镇其躁,或去危以图其志,或垢俗以动其概,或疵物以激其情。”进而,范晔分析了隐士出现的主观成因,是因隐士怀抱着自己的志向与诉求,所以才甘心情愿委身于民间的。他说,隐士所以“甘心畎亩之中,憔悴江海之上”,并不是“亲鱼鸟乐林草”,主要是其志向所在,“亦云性分所至而已”。由此之故,隐士能够“蒙耻”“蹈海”,坚持不离开自己的国家,不改变自己的情志,即所谓“蒙耻之宾,屡黜不去其国;蹈海之节,千乘莫移其情”。初看起来,隐士好像是沽名钓誉,但“蝉蜕嚣埃之中”,与欺世盗名者还是有着本质的区别的。也因此之故,隐士敢于蔑视权贵,轻视王公[6]卷83《逸民列传序》,2755。可以说,范晔对隐士所出现的历史必然性与主观性因素的认识,是准确的,其描述也是精彩的。

袁宏也曾分析了隐士的主观成因,是因隐士有“严于律己,宽以待人”的修养。《钟皓传》中记载,钟皓兄钟瑾有“进退之行”,钟皓于是称赞其不“招人过”,能“保身全家”。袁宏说:“钟生之言,君子之道。古之善人,内修诸己,躬自厚而薄责于人。至其通者,嘉善而矜不能;其侠者,正身而不及于物。若其立朝,为不得已而后明焉。事至而应之,非伺人之短者也。如得其情,犹复托以烝黎,使过而得悔失,而自新之路长,君子道广而处身之途全矣。”在袁宏看来,隐士,即所谓的善人,就是能够修身强己,严格要求自己,而宽容地对待别人。其聪敏者,赞扬人的好处而不披露其短处;其实诚者,只是做好自己而不妄议。如果出仕,不得已才表明自己的意见;有事说事,不要专拣人短处予以揭露;即使有其实,也要放置到社会实践中,让其自身领悟悔过。可见,修身养德的路是漫长的,隐士的方式与保身全家的方法也是完全、完整的。由此,袁宏所谓隐士的主观成因,是基于保身全家责任上的出仕目标而展开的。换句话说,隐士的隐居生活,其目的是为将来的出仕做准备的,而这种准备主要是处世方法的圆和周至。显然,与范晔相比,范晔所谓隐士的志向诉求,是理想的、信念的,而袁宏所谓的隐士保身全家的论析,是现实的、生活的。

考察两者的不同,即可发现,袁宏是站在其时选举制与征召制而言的。也即袁宏所论析的隐士成因,是从桓灵时期的时代因素讲起的。“末世凌迟,臧否聿兴。执铨提衡,称量天下之人;扬清激浊,绳墨四海之士。于是德不周而怨有余。故君子道亢而无必全之体,小人途穷而有害胜之心。风俗凋薄,大路险巇,其在斯矣。”[8]桓灵时期,其官员的选拔,主要是依靠察举,臧否与铨衡成为士人晋升的唯一门径。由此,隐居修志、积攒声望,就成为士人的普遍生活方式。但是,毕竟朝廷职位有限,每次遴选是有数的。这样,势必造成士人之间的品评与攻讦。“德不周而怨有余”,德高望重者未必能得到保全自己身家性命的善果,卑鄙龌龊者却经常操着毁誉的坏心眼儿。这样,桓灵及其前后的东汉社会,其社会道德风俗是越来越浇薄,仕途也越来越凶险了。加之外戚与宦官的政权弄私,“两次党锢事件给东汉士人集团带来沉痛打击,也使得一部分知识分子对现实政治感到失望。对他们而言,既然政治理想无法实现,与其身陷政治泥沼之中,倒不如退而保存自身”[9]。于是,大批隐士就这样涌现出来。可以说,察举制所造成的恶性竞争,与外戚与宦官的专权所造成的政局动荡,当是构成隐士形成的时代因素。

由上述,范晔是从历史讲到隐士,而袁宏则是从隐士谈到现实,从而系统地论析了隐士形成的三个因素,历史方面是因为历史发展的必然性,个人方面是隐士的求志修德(范晔的观点)与保身全家(袁宏的观点),时代方面则是察举制所造成的恶性竞争。

四、桓灵时期隐士的社会地位及其贡献

隐士虽然竭力摆脱官场,远离社会,但其社会地位却是很高的。唐尧时期的巢父、许由,周初时期的伯夷、叔齐,虽然抱着与当局者的不合作态度,其时却代表着被征服部族集团的利益;东汉初年的薛方、严光等,不接受光武帝的招贤政策,却是代表着平凡士人对成功士人的态度和立场。因为刘秀与薛方、严光等,属于儒家教育下的同学、同门,唯所不同的是,刘秀的成功,只是表明其捷足先登、时顺运济,其招贤薛方、严光等人,炫耀了同学的恩赐与施惠,这对于薛方与严光等人来说,显然是不能接受的。因此,薛方与严光等人的隐逸,撇开同门的羡慕嫉妒恨外,实际上表明了同为士人的人格之独立,正如齐涛先生所说“东汉隐士有较高的社会地位与一定的独立人格”。至若桓灵时期的隐士,除了表明士人的独立人格,还有着反对宦官与外戚专权弄私的意愿,其政治诉求与憧憬尤为鲜明。由此,可以说,隐士是桓灵时期非常重要的一支社会力量,他们承载着儒家的人生理想与政治愿景,徘徊于保身全家与舍生取义之间,秉持并践行着儒家“穷则独善其身,达则兼济天下”与道家“无为而无不为”的处世理念。

那么,应该如何评价隐士的历史贡献呢?

有的学者持以否定的意见。齐涛先生说:“东汉隐士身上明显地带着无主体意识,也就是对国家政治、民生疾苦的冷漠与不关心,面对乱世,面对政治的黑暗,隐士们多明哲保身,一味退缩逃避,即使是那些隐求名干禄者,虽然时时期待着‘出身以效时’,但一旦出山,所关心的也多是个人名位,很少虑及民生与国事。”也有的学者持完全不同的意见:“儒家的仕隐观是‘有道则现,无道则隐’,东汉士人退隐的本身即是对‘无道’社会的反抗,并非全然是消极避世,因而实际上也就参与了现实政治。”当然,“退隐毕竟是对社会的一种软弱无力的反抗,无可奈何的回避”,“他们的生活一般是比较清贫的。清高—清贫—清苦,似乎是隐士经济生活的必然规律。‘君子忧道不忧贫’的精神胜利法,显然并不能掩饰他们经济的困窘”,“他们以自我牺牲为代价,来维护士子的人格、尊严,这是知识分子的悲剧,更是中国社会的悲剧”[10]。显然,两种观点的对立是比较鲜明的。

依照历史主义的要求,评估桓灵时期隐士的历史贡献,其科学的要求,就是必须将其放置在相应的历史情境中,考察其历史活动的轨迹,才能得出正确的结论。

披阅《后汉书》,可以发现,桓灵时期的隐士本着反对宦官、外戚的态度,成为政治进步力量的推进者与捍卫者。这表现在,一方面,他们不接受以朝廷名义的征召,不出仕。如灵帝时,宦官曹节等人诛杀陈蕃、窦武后,为了赢得民心,“以释众望”,征召隐士,请姜肱出仕。姜肱深知其中的奥妙,赶快遁身海滨;不久,诏书又到,委任“太中大夫”,姜肱又装病,而后只身一人逃走,卜卦为生,甚至将家人也隐瞒了。何进为大将军时,隐士如荀爽、郑玄都耐不住寂寞,接受了大将军何进的征召,但是申屠蟠依然如故,拒不接受。于此,王子今评说,“拒绝征召,清醒避世,其实也需要一定的勇气”,“表明其志向‘独幽远’”[11]。另一方面,他们在任职中竭力反对外戚与宦官。如杨厚以侍中的身份服务顺帝,大将军梁冀为了笼络他,让其弟弟侍中梁不疑带着车马、珍玩送给他,杨厚称病退隐。太尉李固多次举荐,梁太后也以古礼征召,杨厚都予以回绝。朱穆出任冀州刺史,一边举荐贤德,“辟用清德长者,多至公卿、州郡”,一边又严格追讨宦官赵忠的僭礼葬父行为,却被桓帝所贬闲居数年;再次出仕担任尚书,坚定了清除宦官的决心,遭到了桓帝的拒绝,“愤懑发疽”,忧郁而死。

桓灵时期的隐士本着践行礼制的初衷,虽在陋巷,依然秉持修德行礼的品格,潜移默化着敦厚的世风民俗,由此成为现实社会道德秩序的践行者、督察者。如颍川人陈寔,以德行高尚被人称颂,乡里人传说:“宁愿遭受刑罚,也不要陈寔指责。”其时闹饥荒,有贼晚上行窃爬到陈寔家的栋梁上。陈寔发现后,悄悄整理好自己的衣冠,叫来家人,围集于客堂内,训诫说:“做人要自己勤勉修善。每个人生来都不是恶人,但若积习难改,就会成为恶人。你们抬头看,栋梁上所藏身的人就是这样!”贼听了之后,赶快下来,磕头认罪。陈寔看其不是惯犯,于是劝其归善,并送其二匹绢。由此,整个许县再没有出现盗贼。太原人王烈,也是以修德行义著称于乡里。其时,有人抓到了盗牛贼,盗牛者说:“杀了我都行,请不要让王烈知道。”王烈听说后,送给盗牛者一匹布,希望能够加深他的羞耻之心,从而促其悔悟。不久之后,有老父丢失了宝剑,有人在路上捡到,守候在路边,一直等到老父寻来。王烈知晓此事后说,这个捡到并归还宝剑的人,正是之前盗牛者。再如郭泰,“身长八尺,容貌魁伟,褒衣博带”,一次在陈梁游玩,恰好遇到天下雨,很随意地将头巾折了一角。时人看到之后,觉得很时髦,于是挽头巾时故意学着郭泰折起一角,并称这种戴头巾的方式为“林宗巾”。可见,隐士对世风民俗的影响,不仅是德行,甚至到衣饰。

桓灵时期的隐士,归根结底,仍然是士人,依然是传统学术的承传者、创新发展者。从师承关系来说,桓灵时期隐士的师承,主要有三个圈子。一是马融,相关者有:王符、矫慎、卢植、赵岐、范冉等,其中王符与矫慎与马融同辈,其他则是其弟子或弟子辈。二是荀淑的圈子,相关者有:荀淑、荀爽、荀悦、郭泰、左原、茅容、孟敏、庾乘、宋果、贾淑、史叔、黄允、谢甄、王柔等约有60余人。三是朝廷的太学,相关者有:申屠蟠、姜肱、陈寔、董扶。此外,有些隐士与豪族有关,如杨氏家族的杨秉、杨赐,李膺家族的钟皓、钟瑾。从承传的创新来看,主要表现在论著上,即隐士运用元典思想对现实问题的解析。如王符,“志意蕴愤,乃隐居著书三十余篇,以讥当时失得,不欲彰显其名,故号曰《潜夫论》,其指讦时短,讨谪物情,足以观见当时风政”。再如蔡邕,桓帝时,因不满意宦官徐璜、左悺等五侯擅恣,闲居玩古,“感东方朔《客难》及扬雄、班固、崔骃之徒设疑自通,乃斟酌群言,韪其是而娇其非,作《释诲》以戒厉云尔”。王符与蔡邕都是在隐居中时有所惑,心有所思,而后挥笔撰著的;朱穆则是官至侍御史,与“无术学”的大将军梁冀多次接触后,有感于世俗的“浇薄,慕尚敦笃”,先后撰写了《崇厚论》《绝交论》。据此,桓帝时期的社会情状,可以说是尽收书中。

[1]常璩.华阳国志·先贤士女总赞中[M].重庆:重庆出版社,2008:384.

[2]蒋波.秦汉时期的隐逸现象及其相关研究[D].西安:西北大学,2012:153.

[3]齐涛.论东汉的隐士[J].安徽史学,1992(1):12-17.

[4]孟祥才.评东汉时期的隐者群[J].聊城师范学院学报,1999(6):13-21.

[5]聂济冬.东汉士人隐逸的类型、特征及意义[J].民俗研究,2011(1):129-228.

[6]范晔.后汉书[M].北京:中华书局,1965.

[7]胡秋银.试论郭泰之不仕不隐[J].安徽大学学报,2002(1):41-45.

[8]袁宏.后汉纪集校[M].李兴和,点校.昆明:云南大学出版社,2008:254.

[9]史静.东汉隐士家庭关系研究[D].南京:南京师范大学,2014:9-10.

[10]黄宛峰.论东汉的隐士[J].南都学坛,1989(3):1-6.

[11]王子今.论申屠蟠“绝迹于梁砀之间”——兼说汉代“处士”的文化表现与历史形象[J].中州学刊,2009(6):176-182.