“以地生财”如何影响城镇居民收入差距*

2018-03-18

一、引 言

我国居民收入差距过大已经成为学术界普遍关注的热点问题,2003年以来,我国基尼系数均超过0.45,超过了国际标准中等水平,到2008年达到近年来最高值0.491,虽然2009~2015年逐年下降,但是否反转仍未有定论。从我国的城乡二元体制来看,居民收入差距由城镇内部、农村内部以及城乡之间收入差距组成(马草原,2014)。城镇居民收入差距已经成为导致全国收入差距上升的主要原因之一(李实等,2017),且随着城市化进程的快速推进,城镇居民收入差距对全国收入差距的影响越来越大(Meng等,2013;Li和Sicular,2014),因此越来越受到党和国家的高度重视。从2002年党的十六大报告提出“扩大中等收入者比重”开始,到2017年党的十九大报告提出要“扩大中等收入群体,调节过高收入,取缔非法收入”,历次全国党代会都将收入分配对象直接指向城镇居民。而值得注意的是,地方政府在财政分权导致的财政压力和“晋升锦标赛”的激励下,并未对优化收入分配格局产生太大热情,最关注的始终是运用土地财政来获取政治晋升资本(范子英,2015)。1998年商品房市场化改革以来,土地出让金收入以年均28.49%的速度增长,到2016年达到3.65亿元,其规模相当于地方财政收入的22.88%(1)作者根据历年《中国统计年鉴》数据测算。。收入差距较大和土地财政的发展模式成为当代中国经济社会发展的重要特征。

“土地财政”作为一种收入分配机制,城镇居民收入差距作为收入分配结果,两者之间是否存在因果关系呢?福利经济学第一、第二定理表明:市场化的资源配置方式可以达到资源配置的帕累托最优,在此基础上,政府对初始资源的再分配可以达到社会福利的最优。而“以地生财”行为的重要基础是政府垄断土地一级市场,垄断导致的市场失灵必然对资源配置产生影响,同时地方政府在“土地财政”中的城市化偏向导致公共财政职能的弱化,必然对社会福利产生影响。从典型事实来看,“土地财政”对经济社会发展的影响呈现出正面效应与负面效应相互交织的复杂图景。一方面,“土地财政”带来以城市建成区面积为衡量标准的土地城镇化进程(刘守英,2014;崔军、杨琪,2014),并通过财政支出的生产性偏向带来城市基础设施建设日益完善(中国经济增长前沿课题组,2011;周飞舟,2010),一定程度上促进了地方经济增长(蒋震,2014;邹秀清,2013);另一方面,导致房价快速上涨(郑思齐等,2011)、加剧地方政府债务风险(刘守英、蒋省三,2005)、增大了土地违法和寻租腐败空间(梁若冰,2009)。在土地财政模式下,经济社会发展的种种后果势必影响到居民收入分配。

现有文献关于“土地财政”与收入分配的研究中,主要集中在“土地财政”与城乡收入差距的研究,研究结论多数为负向影响。范方志、汤玉刚(2013)将“土地财政”分为土地征收、出让和开发三个阶段,认为每个阶段都存在显著的逆向再分配。董全瑞(2013)认为,生产要素价格“双轨制”导致的“差价”既为特殊利益集团设租寻租活动提供了机会,也为国家寻找“红利”提供了便利,更助推了城乡收入差距的扩大;吕炜、许宏伟(2016)基于2005~2011年省级面板数据,采用PVAR模型实证研究发现:土地出让收入和土地出让面积的增长会在短期内加剧城乡收入差距的扩大,长期影响逐渐减弱。而杨灿明、詹新宇(2015)系统梳理了土地财政的正向、负向收入分配效应,发现土地财政对城乡收入差距的影响是复合型的,随时间趋势呈现倒U形影响;吴士炜、汪小勤(2016)就“土地财政”对社会福利之间的作用机制进行研究,也支持倒U形影响的结论。以上研究为本文的研究提供了重要参考,但在城乡二元体制下的中国,城乡收入差距与城镇居民收入差距的影响机制明显不同。

关于城镇居民收入差距的影响因素,现有文献主要集中在三个方面,一是宏观因素。市场化水平的提高是城镇居民收入差距拉大的直接原因(陆铭、蒋仕卿,2007;刘精明,2006)或间接原因(陈宗胜、马草原,2012)。政治经济制度的不断变迁以及利益集团深度博弈也导致转型期中国城市收入差距拉大(边燕杰、张展新,2002);二是中观因素。行业垄断使企业工资收入差距的前提条件(叶林祥等,2011),垄断行业收入过高导致行业间收入不平等加剧,对中国城镇居民收入差距的影响越来越大(陈钊,2010),而垄断行业与竞争性行业之间的收入差距大部分是不合理的。三是微观因素。家户受教育程度、行业类别以及职务职称、劳动经验等因素是造成城镇居民收入差距扩大的最重要因素(陈宗胜、周云波,2002;陈斌开等,2009)。

尽管关于城镇居民收入差距的影响因素研究非常丰富,但缺少对“土地财政”的深入探讨。在中央政府加快推进供给侧结构性改革,推进共享发展、协调发展背景下,“以地生财”如何对城镇居民收入分配产生影响?是直接关系调整优化经济结构和完善收入分配结构的重大问题。本文在理论分析的基础上,运用1999~2015年全国31个省面板数据,对两者之间的关系及其作用机制进行实证研究。本文的边际贡献主要体现在以下两个方面:第一,弥补了“土地财政”与城镇居民收入差距研究的空白;第二,从理论和实证两个方面揭示了地方政府“以地生财”行为对城镇居民收入差距的影响机理,首次为两者间的中介渠道提供经验证据支持。

二、理论分析与研究假说

(一)“土地财政”与房价

我国目前实行地方政府垄断的土地出让制度,为获取“土地财政”收入,地方政府可以通过减少土地供应的“饿地政策”抬高土地出让价格,但是却可能会推动居住用地价格和住宅价格的上涨(郑思齐,2011)。陈斌开、杨汝岱(2013)使用城镇住户调査(UHS)和省级面板数据也发现,土地供给越少,住房价格水平越高。陈晨、傅勇(2013)使用省级面板数据发现,土地购置费用的快速增长是东部地区房价快速增长的主要原因。在经济发展和政绩考核的压力下,城市间的招商引资竞争进一步加大了地方政府高价出让居住用地以弥补低价出让工业用地的机会成本的动机。土地是住宅市场最重要的投入要素,且地价在房屋成本中占很大一部分,土地出让成本占房价的1/3左右(中囯经济增长前沿课题组,2011),因此土地供应情况将直接影响房价。

房产作为城镇居民最终要的资产之一,房产在居民财富中占比超过70%(2)作者根据中南财经政法大学收入分配研究中心2017年、2018年中国收入与财富调查数据测算。,是最财富差距主要的组成部分。中国房地产等资源性行业在各种富豪排行榜上始终占据1/4份额,中产阶层持有的财产有60%是房产(Piketty et al.,2017)。由于房价和地价的快速上涨,我国的收入分配呈现出以地租和房租为代表的“资源租金型”结构特征。房价对居民收入及收入差距的影响主要通过两条途径:一是财富效应。房价上涨直接增加家庭房产价值以及衍生而来的房租等财产性收入(Case等,2005;李实,2015;谢鹏、孙群力,2018)。二是信贷效应。住房是重要的融资抵押品,在金融市场不够发达的情况下,房价上涨会增加房屋的潜在抵押价值,提高有房家庭的信贷融资能力(Campbell & Cocco,2007;Gan,2010),有利于多渠道提高家庭收入。因此,房价上涨使高收入阶层受益较多、中低收入阶层福利下降,从而拉大了城镇居民收入差距(瞿晶、姚先国,2011;陈彦斌、邱哲圣,2011)。

假说1:土地财政通过提高房价扩大城镇居民收入差距。

(二)土地财政与工资

工资性收入是城镇居民最主要的收入来源,2016年占居民总收入比重达到67.58%;工资性收入不平等对总收入不均等的贡献也是最大的,2016年达到46.68%(中南财经政法大学中国收入分配研究中心,2017)。在当前城乡二元经济体制下,房价可能通过提高工资缩小城乡收入差距。与城镇化密切联系的空间均衡思想阐述了劳动力在城市间流动遵循以下经典法则:工资+城市公共产品(amenity)-居住成本=保留效用(Roback,1982),其中,居住成本可直接量化为城市房价水平。如果一个地区居民的保留效用出现下降,必然引起劳动力的跨区域流动,直到各区域居民的保留效用趋于一致。以房价为代表的生活成本上涨,通过影响劳动力流动的方向和部分地区的劳动力供给,再倒逼工资提高。陆铭(2015)实证研究发现东部地区限制建设用地出让面积的做法提高了房价,进而提升了当地工资。

在“土地财政”背景下,房价上涨导致工资的提高对各收入阶层居民并不是均等的,必然对城镇居民收入差距产生影响:一是有利于提高中低收入的无房居民工资水平。由于住房是一次性支出,拥有房产的城镇居民受房价提高带来的生活成本提高影响不大,房价提高挤出的劳动力大多是尚未拥有房产的中低收入城镇居民,与此对应,工资上涨主要也集中在中低收入的无房居民。二是中低技能就业者收益较多。虽然一个城市高技能劳动力和低技能劳动力是互补的,但在不同的发展模式和发展阶段下,高技能劳动力和低技能劳动力的合理比例存在差异,在土地财政的发展模式下,“大兴土木”的造城运动需要建筑、建材、钢铁、水泥等产业支持,而这些行业科技含量较低,聚集了大量的中低技能劳动力,为确保土地财政和土地城市化所需的劳动力,工资的提高首先惠及的是房地产相关的中低技能劳动力。三是有利于提高劳动收入占比。作为以投资为主要驱动力的经济体,长期以来我国资本收益率远远高于经济增长率,资本在社会中的支配地位愈发明显,而劳动报酬的份额长期以来都保持较低水平(张车伟,2012)。房价的上涨带来工资的提高有利于提高劳动报酬占比,一定程度上缩小了城镇居民收入差距。

假设2:在“土地财政”模式下,房价上涨倒逼中低收入者工资提高,进而缩小城镇居民收入差距。

(三)“土地财政”与财政支出偏向

财政支出的规模与结构与地方政府目标和地方财政能力两个方面密切相关。按照受益对象把公共支出划分为两类:一类是进入辖区居民效用函数的公共服务支出(public good),如科教文卫或者社会服务事业等;另一类是进入企业生产函数的公共投入支出(public input),比如基本建设支出(Keen & Marchand,1997)。“土地财政”带来大量可用财力,地方政府财政保障能力大为提升,对各类财政支出都有明显的促进作用。此外,中央从2004年开始出台了一系列政策文件,对土地出让收益的使用和用途进行了限制,多要求地方政府将日益増长的土地出让收益用于农业、水利、教育、保障房建设等公共服务提供的改善上。但地方政府目标从自身利益最大化的动机出发,对生产性支出和公共服务支出的保障存在较大差异。在经济增长的“标尺竞争”和自上而下的政绩考核体制下,地方政府为了追求“土地财政”收入和GDP增长,会优先安排能吸引投资和促进土地资本化的基本建设支出,通过改善基础设施条件,带动房地产和建筑业等相关产业的快速发展,这将引致土地价格的进一步上涨和“土地财政”收入的增加,实现“以地生财、以财养地”的目的。当基本建设支出规模和比重较大时,在一定的财政收入总量约束下,教育科技、社会保障、医疗卫生等公共服务方面的支出受到压缩。基于以上分析可认为地方政府的“土地财政”行为取向,会促使地方政府增加与基础设施建设有关的财政支出项目,而忽略公共服务方面的支出,导致财政支出呈现“重硬轻软”的结构扭曲现象。

基础设施建设通过两种不同机制影响城镇居民收入差距:其一,基础设施建设为经济发展创造了更好的条件,吸引企业和居民集聚,如果企业对基础设施水平的提高更为敏感,企业必须向居民支付更高的名义工资来吸引劳动力,进而缩小城镇居民收入差距。其二,基础设施完善所带来的便利性和舒适度,本身就构成在城市生活所获得效用的一部分,因此可以降低一部分工资,即相当于对基础设施的付费。基础设施对于工资的影响,将取决于上述两种机制的净效应。基础教育、医疗、社保等民生支出都有“兜底”的性质,直接进入居民效用函数,具有正向收入分配效应,能显著缩小城镇居民收入差距。

假说3:在“土地财政”模式下,地方政府会采取“重基建、轻民生”的支出偏向,而这种支出偏向不利于最大限度缩小城镇居民收入差距。

三、实证模型、数据来源与变量描述

(一)实证模型与变量设定

下文对前文研究假说进行实证检验。本文的研究样本为1999~2016年中国31个省面板数据,主要基于以下两个原因:一是1998年我国开始房地产市场化改革,为地方政府“以地生财”创造了重要条件,将1999年作为起点更能反映出“以地生财”行为;二是历年各省的统计年鉴中,呈现了按样本分组的城镇居民收入数据,为测算城镇居民收入差距提供了可能,而现有的统计资料缺乏省级以下城镇居民收入的分组数据,从而无法测量市级和县级的城镇居民收入差距收入差距。

本文基准计量模型设定如下:

gapit=β0+β1lnlandit+αXit+μi+γt+εit

(1)

被解释变量:由于统计年鉴中未公布历年地方基尼系数数值,为了测算“土地财政”对城镇居民收入差距的影响,首先应测算出历年地方基尼系数数值,各省历年统计年鉴中比较完整地体现了不同收入组的城镇居民人均可支配收入数据,该数据的产生过程为:随机抽取调查一定比例家庭,将这些户数按照城镇居民人均可支配收入从低到高分为五组,分别为低收入组(20%分位数以下)、中低收入组(20%~40%分位数)、中等收入组(40%~60%分位数)、中高收入组(60%~80%分位数)、高收入组(80%分位数以上),再分别计算出各组的人均收入,这为估算各省历年城镇居民收入差距基尼系数提供了依据。本章借鉴张建华(2007)的“近似替代”方法,假设全部人口分为n组,wi表示从第1组累计到第i组人口总收入占全部人口总收入的百分比,那么由式(2)可近似计算出基尼系数:

(2)

解释变量:模型中的核心解释变量为“土地财政”收入(lnland),广义的“土地财政”由多达20余种税收、租金、费用形成,且包含融资平台通过土地抵押获取的土地融资收入,鉴于数据的可获得性,本章采用历年各省土地出让金收入加上城镇土地使用税、耕地占用税、土地增值税、房产税、契税6个税种收入的总和作为“土地财政”收入的代理变量,为减少异方差,进行自然对数处理。根据已有文献,在核心解释变量的基础上加入反映省份特征、对城镇居民收入差距有直观影响的控制变量:(1)劳动生产率(lnpgdp)用人均GDP(元)的自然对数表示;(2)财政分权度(fisc)用地方人均财政支出/(地方人均财政支出+中央人均财政支出)来衡量;(3)投资状况(lninv)用资本形成总额(万元)的自然对数表示;(4)经济开放程度(lnfdi)用各地区实际利用外资的自然对数表示;(5)产业结构(ind)用第二产业增加值占地区生产总值的比重来表示。

同时,为了验证“土地财政”对城镇居民收入差距的影响机制或渠道,本文借鉴Cutler和Liters-Muney(2010)、鲁元平等(2018)的方法,在式(1)的基础上逐步加入本文所关注的渠道变量Dit,重新估计以下式:

gapit=β0+β1landit+αXit+ηDit+γt+μi+εit

(3)

本章关注的渠道变量Dit包括房价hp、城镇职工工资lngz、基本建设支出lncon、教育支出lnedu,分别用来考察土地财政背景下房价上涨、工资提升、财政支出结构变化对城镇居民收入差距的影响。式(2)在式(1)的基础上,除了增加渠道变量Dit以外,其他设定与式(1)完全一致,通过比较式(2)与式(1)中lnlandit系数的显著性和符号,可以判断渠道变量是否具有中介效应。

(二)数据来源与变量描述

变量的描述性统计见表1。

表1变量描述性统计

四、实证结果分析

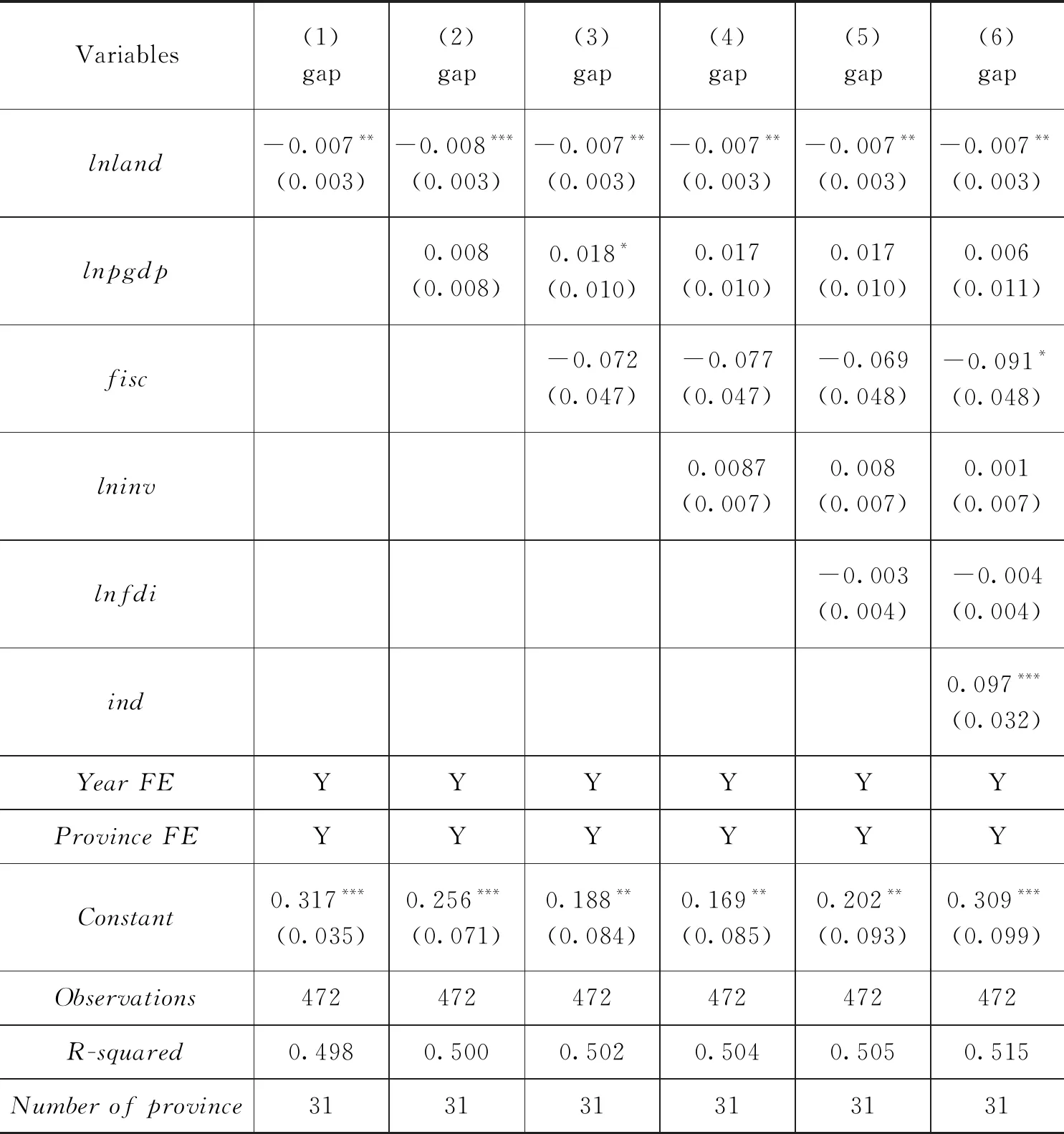

(一)“土地财政”对城镇居民收入差距影响的基准回归

为尽量减少一些不可观测因素对估计结果的干扰,所有回归均控制了区域固定效应和时间固定效应进行估计,表2列示了基准回归的估计结果。其中,第(1)列是在没有控制变量的情况下,直接将“土地财政”收入对城镇居民收入差距进行回归的结果。平均而言,“土地财政”收入每增加1%,城镇居民收入差距基尼系数下降一个单位。第(2)列~(6)列在第1列的基础上逐步加入了劳动生产率(lnpgdp)、财政分权度(fisc)、投资状况(lninv)、经济开放程度(lnfdi)、产业结构(ind)等控制变量。从回归结果看,“土地财政”对城镇居民收入差距的影响始终显著为负,从总体来看,“土地财政”能明显缩小城镇居民收入差距。

此外,从控制变量的估计系数来看,(1)财政分权度(fisc)的提高能明显缩小城镇居民收入差距,根据经典的财政分权理论,地方政府能更加准确地把握辖区居民的偏好和需求,采取更有针对性的措施缩小城镇居民收入差距,此外,财政自主度高的省份,往往是经济发展水平高的省份,更为注重发展质量,从而采取缩小城镇居民收入差距的措施;(2)第二产业占比(ind)提高扩大了城镇居民收入差距,可能的原因是,首先,第二产业尤其是重工业是资本密集型产业,其占比提高有利于提升资本回报率,而不利于劳动报酬占比的提高;其次,第三产业是吸纳就业的主力军,2016年全国第一、第二、第三产业就业人员分别占全部就业人员的27.7%、28.8%和43.5%。第二产业占比的提高不利于就业的提升和就业结构的优化。

表2“土地财政”对城镇居民收入差距影响的基准回归结果

注:括号中为标准误;*、***、***分别表示显著性水平10%、5%、1%。

(二)“土地财政”影响城镇居民收入差距的渠道分析

为更为全面、直观地验证可能存在的机制渠道,本文将从两个方面着手加以分析。一是直接探究“土地财政”对相关渠道变量的影响,进而分析影响城镇居民收入差距的传导路径;二是利用“渠道效应”的估计思路,在估计方程(2)的基础上,定量分析各渠道变量在“土地财政”影响城镇居民收入差距中的解释力度。

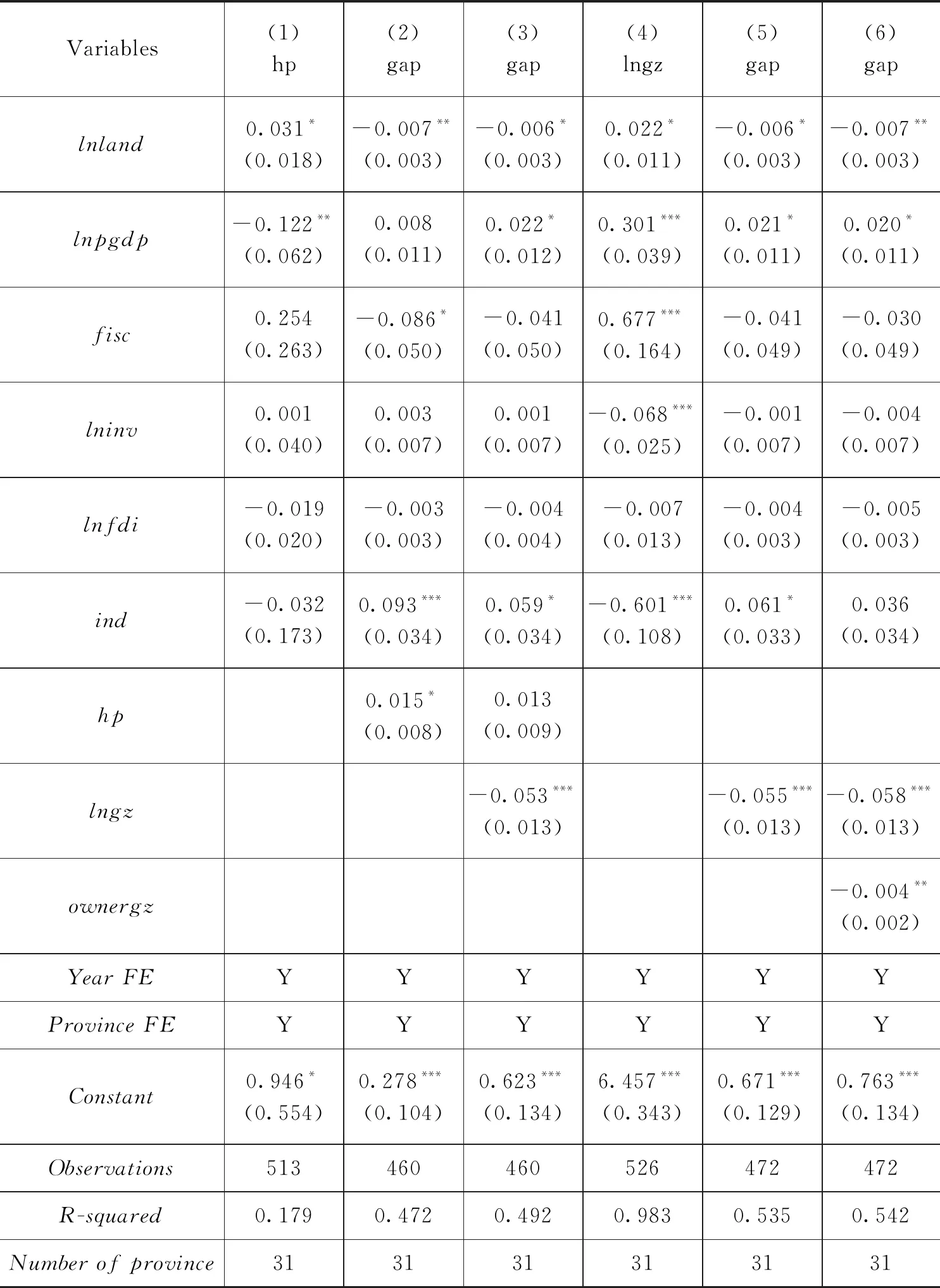

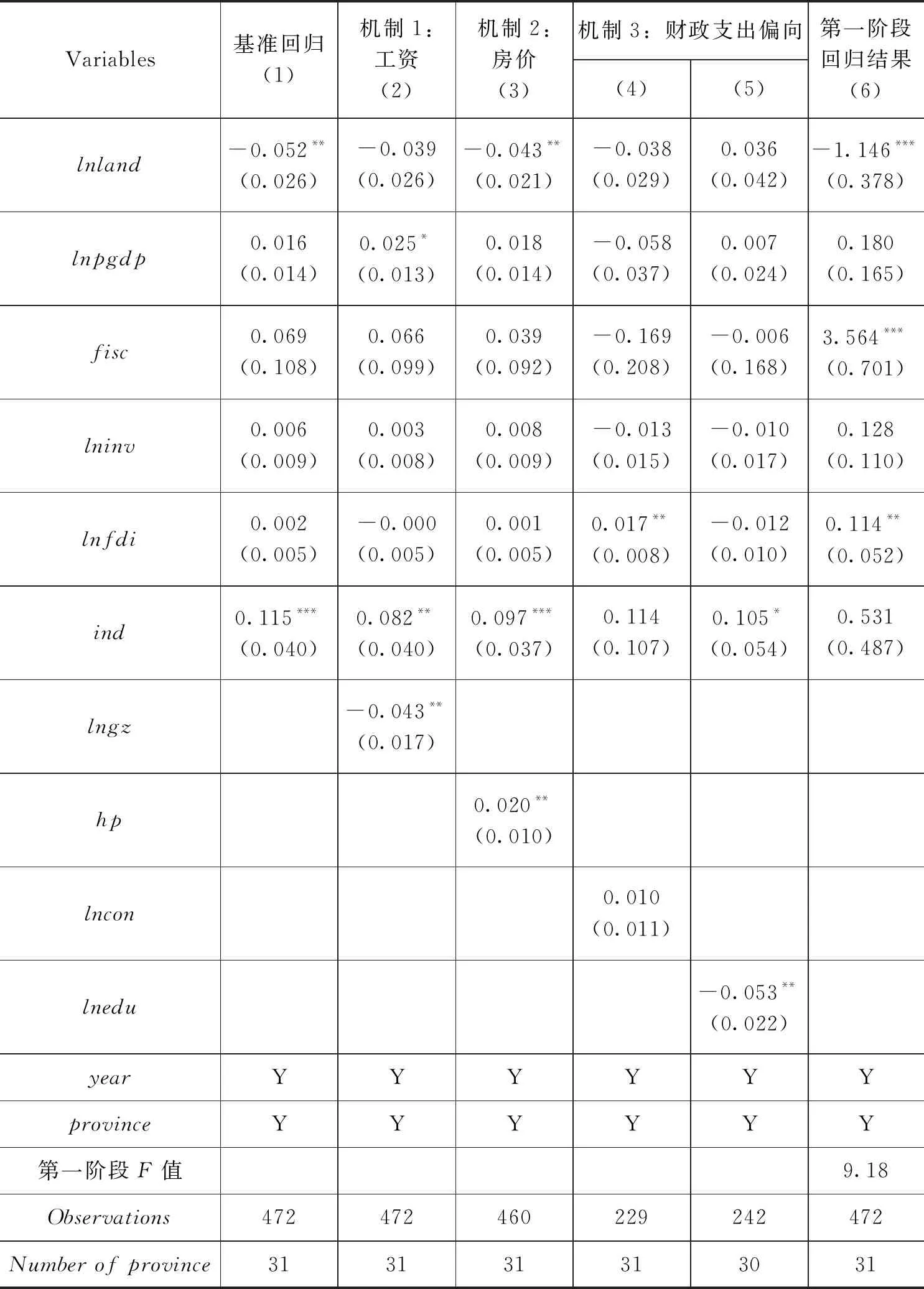

1.“土地财政”与房价。土地价格作为商品房成本的一个重要组成部分,对房价产生重要影响,探讨“土地财政”对城镇居民收入差距的影响,就必须分析“土地财政”模式下的房价变动。本文的房价采取商品房销售总额/商品房销售面积得到,为准确反映房价走势,采用(本期房价-上期房价)/上期房价得到房价增速hp,数据来源于历年各省统计年鉴。如表3所示,第2列是在式(1)的基础上加入了房价增速hp作为解释变量,结果显示:“土地财政”变量估计系数为-0.007,在5%的水平上显著,且房价增速的系数在1%的水平上显著为正,表明“土地财政”有可能通过房价这一条渠道影响城镇居民收入差距;第2列以房价增速hp作为因变量,将“土地财政”和所有控制变量作为解释变量,回归结果显示,“土地财政”估计系数在1%的水平上显著为正,表明“土地财政”对房价有着显著的正向影响,由此可知,“土地财政”通过推高房价从而拉大城镇居民收入差距。

表3房价和城镇居民工资的中介效应检验

注:同表2。

2.“土地财政”与城镇职工工资。继续考察城镇职工工资的中介效应,表3第5列是在式(1)的基础上加入了城镇职工工资lngz,结果显示“土地财政”变量系数为-0.006,比为加入lngz时略有增大,在5%的水平上显著,且lngz的估计系数为-0.058,在1%的水平上显著,表明“土地财政”有可能通过城镇居民工资这一条渠道影响城镇居民收入差距;第4列lngz作为因变量,将“土地财政”和所有控制变量作为解释变量,回归结果显示,“土地财政”估计系数在10%的水平上显著为正,表明“土地财政”对城镇居民工资有着显著的正向影响。由此可知,“土地财政”通过提高城镇居民工资,从而缩小城镇居民收入差距。此外,我们在第5列中介效应检验的基础上加入国有企业产值占GDP比重(owner)与城镇职工工资lngz的交乘项ownergz作为解释变量,以考察所有制情况对城镇居民收入差距的调节作用,结果显示,ownergz变量的估计系数在5%的显著性水平上显著为负,表明国有企业比重越高,工资提高对缩小城镇居民收入差距的作用越大,该结果表明国有经济在调节城镇居民收入分配方面起到了正向作用。

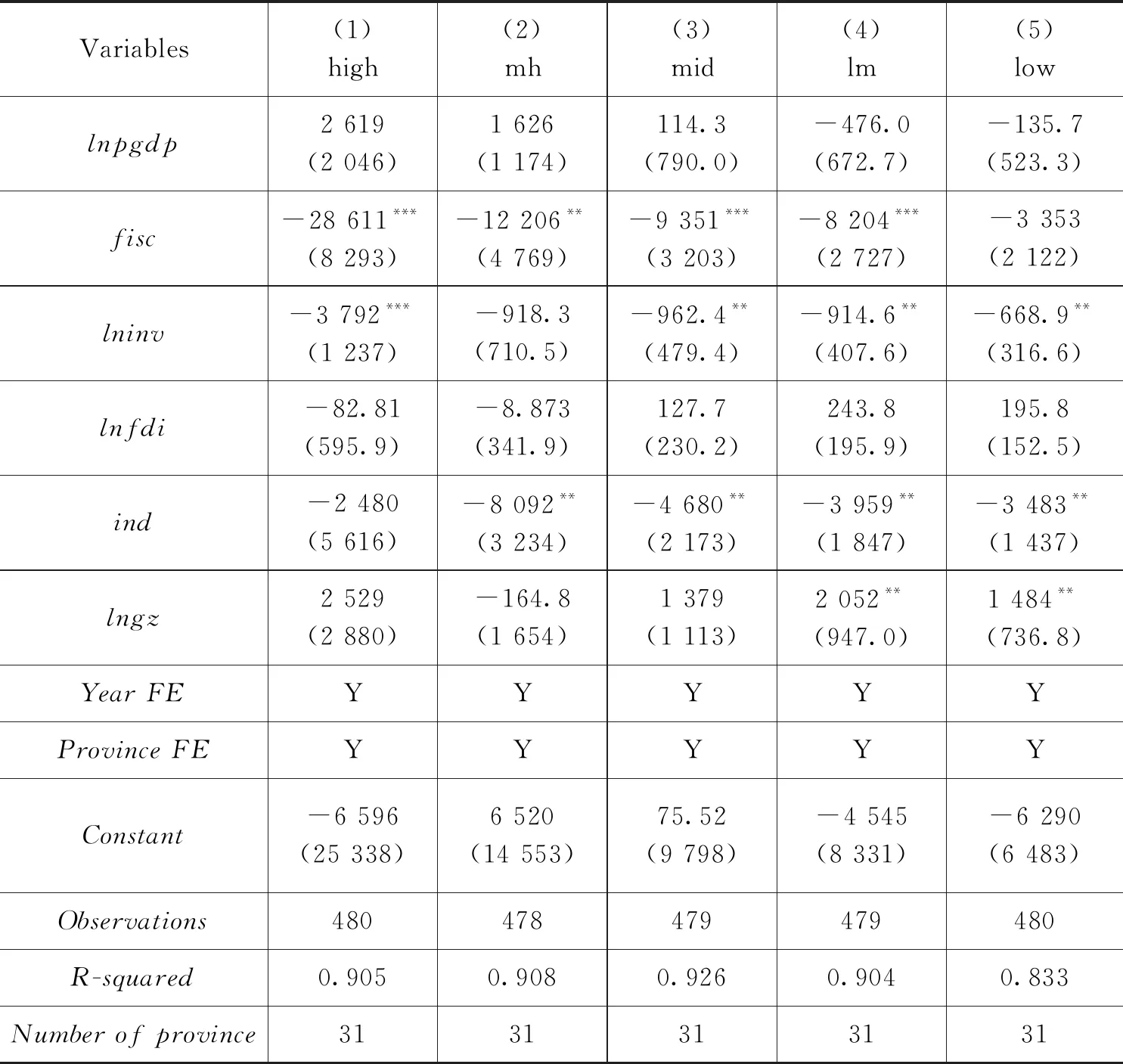

尽管如此,以下两个问题仍然有待考证:一是“土地财政”如何影响了城镇居民工资?二是工资又如何影响了城镇居民收入差距?为回答第一个问题,表3第3列显示了在第2列的基础上加入城镇居民工资lngz,试图考察房价是否通过工资影响城镇居民收入差距,结果显示,与第2列相比,房价的估计系数从0.015下降到0.013,且由在10%水平上显著变为不显著,工资的系数显著为负,表明了土地财政可以通过提高房价对工资产生影响。为回答第二个问题,表4汇报了将工资lngz与所有控制变量对各分组城镇居民平均收入进行回归的结果,high、mh、mid、lm、low分别表示高收入组、中高收入组、中等收入组、中低收入组和低收入组。结果显示工资lngz对中低收入组和低收入组的影响显著为正,对中低收入组影响高于对低收入组影响,而对中等收入组、中上收入组和高收入组的影响不显著,表明城镇职工工资的提高通过增加较低收入组收入,从而缩小城镇居民收入差距。

表4城镇居民工资对各组城镇居民收入的影响

注:同表2。

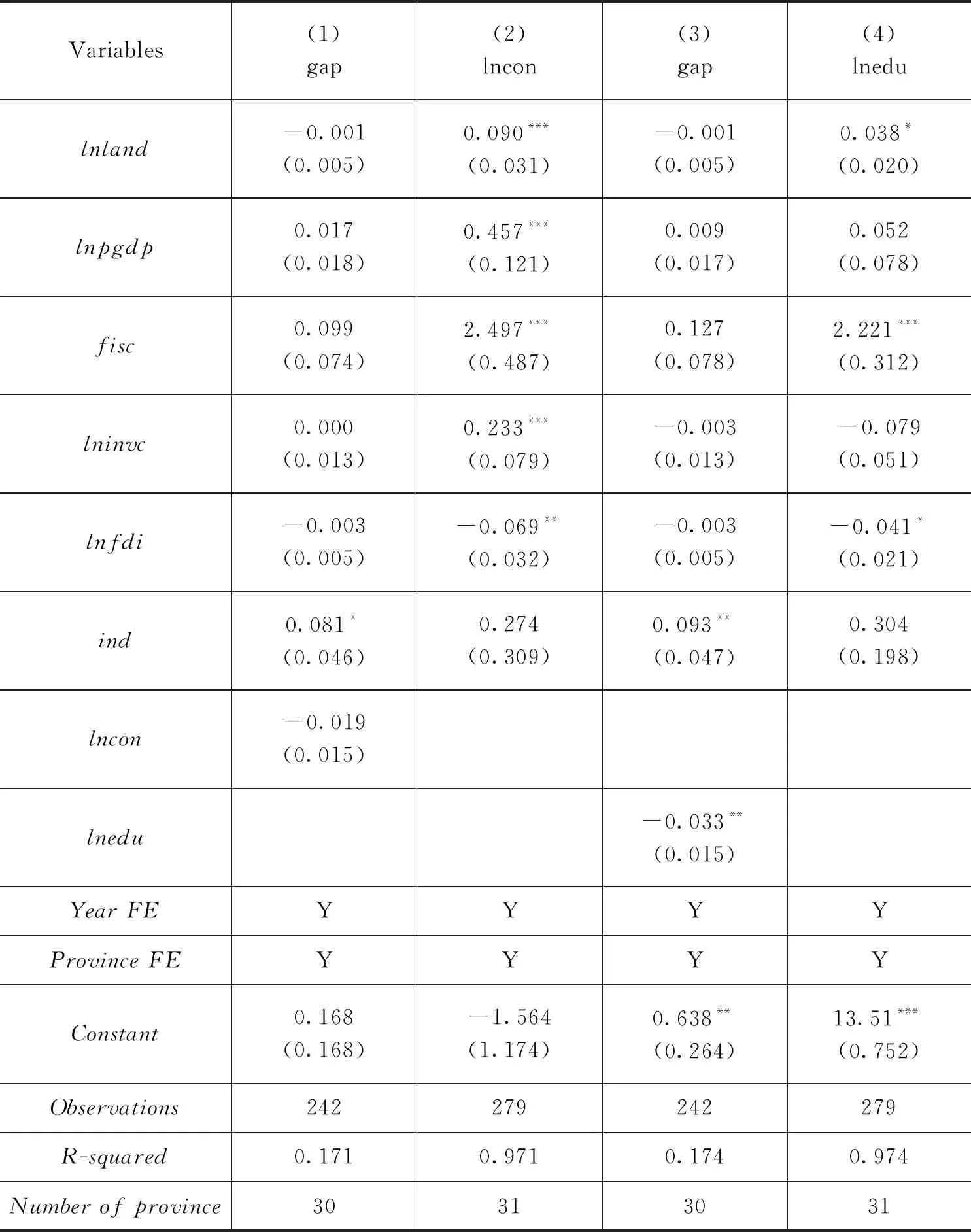

3.“土地财政”与财政支出结构。收入差距的缩小有赖于政府发挥收入分配职能,“土地财政”是否会扭曲政府的收入分配职能,进而对城镇居民收入差距带来间接影响?本文重点考察“土地财政”对不同类型财政支出的直接影响,进而对城镇居民收入差距带来的间接影响。表5报告了“土地财政”对不同类型财政支出的回归结果。首先,就第2列的情况看,“土地财政”收入明显提高了基本建设支出,“土地财政”收入每提高1%,基本建设支出提高0.09%,“土地财政”收入作为地方政府可以自由支配的财政资源,在“GDP锦标赛”的竞争中,既有的“土地财政”收入将大量投入生产性领域(傅勇和张晏,2007);第1列的结果显示,“以地生财”对城镇居民收入差距的影响仍然显著为正,但比未添加基本建设支出时系数小,而基本建设支出估计系数不显著。

表5财政支出偏向的中介效应检验

注:同表2。

其次,第3列的结果显示,在加入教育支出作为解释变量后,“土地财政”的估计系数变为-0.005,且不显著,同时教育支出系数为-0.033,在5%的水平上显著,其绝对值大于第1列基本建设支出的绝对值,表明教育支出缩小城镇居民收入差距的作用要明显大于基本建设支出。第4列的结果显示,“土地财政”的估计系数为0.038,在10%的水平上显著,但系数值小于第2列“土地财政”的估计系数,表明“土地财政”虽然能充实地方财力,对教育支出虽然有明显的促进作用,但力度小于对基本建设支出的促进力度,一定程度存在财政支出偏向。综合以上分析,“土地财政”模式下地方政府“重基建、轻民生”的支出偏向使财政支出没有最大程度降低城镇居民收入差距。

五、内生性问题处理

“土地财政”与城镇居民收入差距的关系,可能存在反向因果、遗漏变量的内生性问题。前文的研究结论表明,“以地生财”有助于缩小城镇居民收入差距;但另一种可能是,城镇居民收入差距越小的城市,通过“土地财政”获取可支配财力的动机越强,“土地财政”收入增长越快。同时,“土地财政”对城镇居民收入差距的影响还可能有遗漏变量的估计偏误。具体而言,一个区域的“土地财政”规模与城镇居民收入差距都是当地经济发展水平的反映,在一个经济发展水平较高的省份,可能存在“土地财政”规模较大而城镇居民收入差距较小的情况,进而导致土地财政对城镇居民收入差距的影响被高估。

面对上述反向因果与遗漏变量的问题,本文通过寻找“土地财政”的工具变量,以缓解内生性的估计偏误。借鉴Chen和Kung(2016)、鲁元平等(2018)的做法,从土地供给与需求两个方面来寻找“土地财政”的工具变量。建设用地出让面积指标是由省国土资源厅于每年初下达给各城市,可以代表土地供给;经营性土地的出让价格是由各城市通过,招标、拍卖、挂牌的市场化出让方式确定,可以代表土地需求。

就土地供给而言,国家建设部1999年颁布的《城市用地竖向规划规范》规定,土地坡度大于15度的区域认定为不适宜开发区域,本文用这个指标反映各省在建设用地供给上的差异。具体做法是:首先,从中国科学院资源环境科学数据中心的数字高程模型(DEM)中获取地理高程数据。将整个地球表面以90平方米单元格为网格进行分割;其次,通过对比相邻网格的高程信息,计算出中国投影地图上每个网格的地理坡度。在此基础上,将坡度地图与中国各省地图匹配。最后,以15度为标准,将坡度值大于15度的网格取值为1,其余取值为0。通过计算坡度大于15度的网格占全部网格数的比重来确定各地区不适宜土地开发的比重。就土地需求而言,贷款利率水平的下降,会带来房地产需求的增加,本文以国家中长期贷款利率反映土地需求。进一步,将土地供应的地理限制与国家基准中长期贷款利率交乘,作为“以地生财”的工具变量。

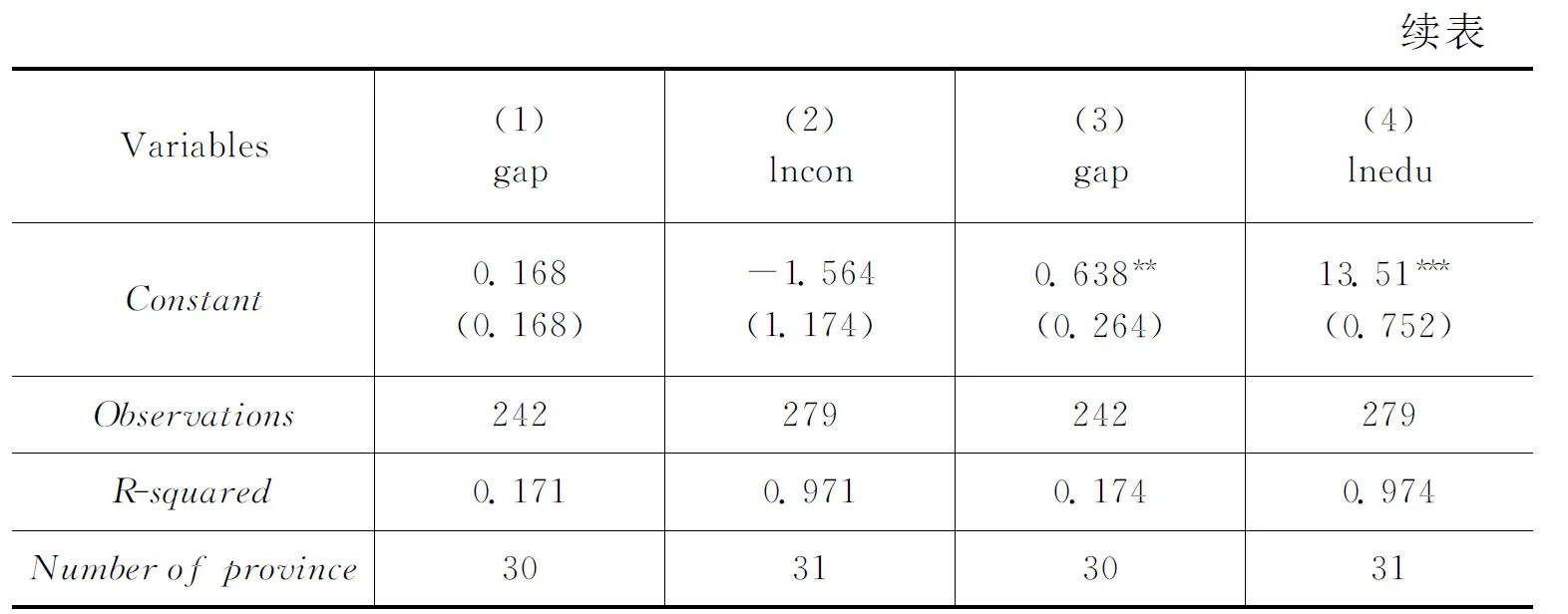

表6报告了基于工具变量法的回归结果,在第1~6列中,所有的回归均控制了前文出现的控制变量及省份和时间固定效应。从第1列基准回归的结果可以看出,使用工具变量后,“土地财政”依然显著缩小了城镇居民收入差距。第2~5列是对上文的影响机制进行再检验。在基准回归基础上加入工资lngz、房价hp、基本建设支出lncon和教育支出lnedu,回归结果非常稳健。第6列报告了第一阶段的回归结果,我们发现“土地财政”与工具变量之间存在显著的负向关系,主要是由于中长期贷款利率越高,土地需求越小,土地财政收入也越小。第一阶段 F 检验表明工具变量与内生变量具有较强的相关性,这都表示本文的工具变量设定是适当的。

表6基于工具变量(IV)的回归结果

注:同表2。

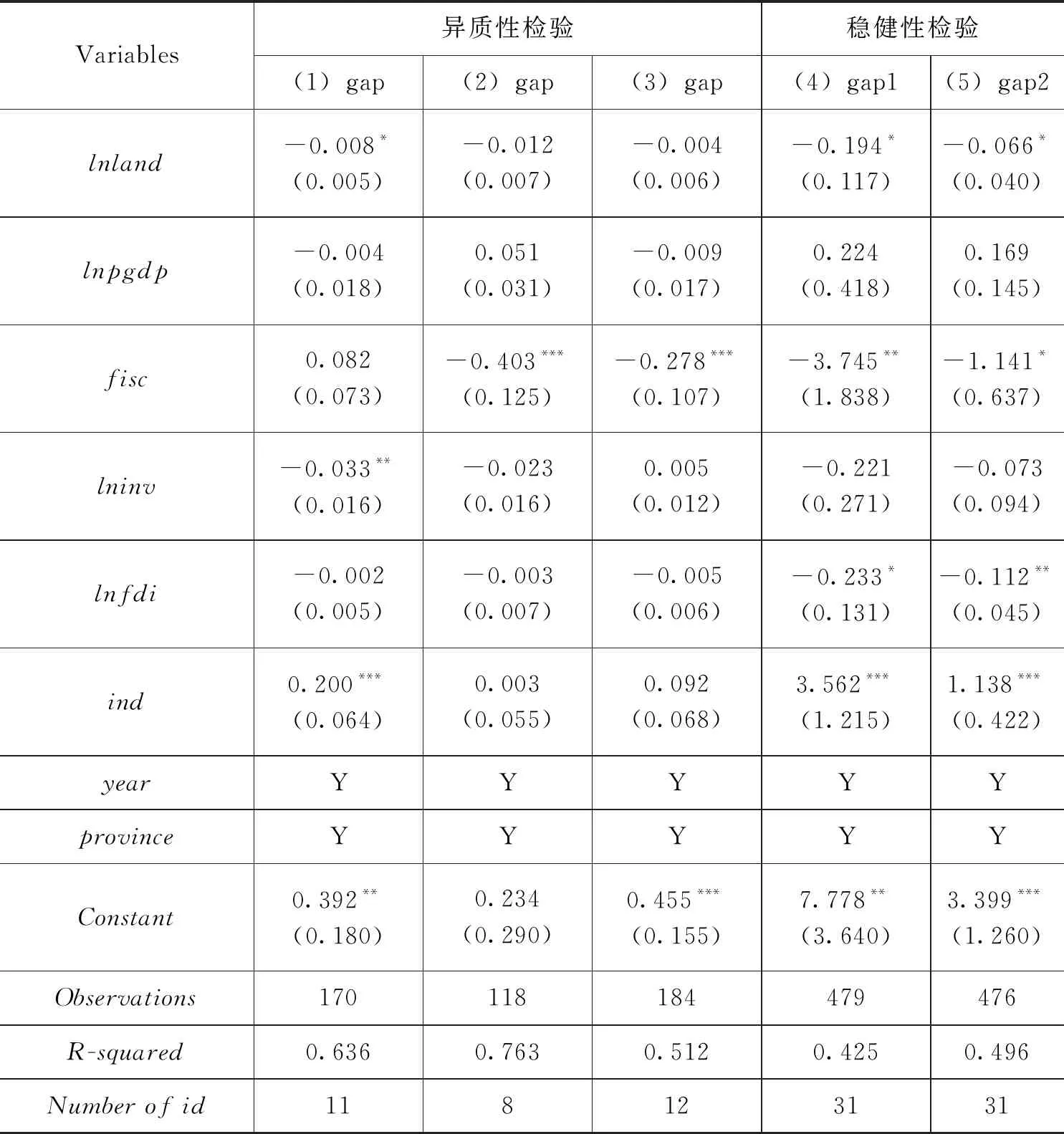

六、异质性和稳健性检验

表7的第1~3列分别报告了对东、中、西部地区分样本回归的结果,结果显示“土地财政”对城镇居民收入差距的影响均为负,但仅仅东部地区显著。其原因在于:其一,东部地区的市场化程度较高,企业和劳动力主体对政策变动和市场环境的变化更为敏感。因此,作为集中了全国大多数城镇人口的东部地区,“土地财政”模式下的政府支出偏向对城镇居民收入差距的影响更大。其二,东部地区房价高,涨幅大,导致中低收入城镇职工工资上涨更快,与陆铭(2015)相关研究结论一致。

收入差距有不同的测算方法,采用90分位数和10分位数之比作为收入差距的测度指标,由于数据的可得性,本文采用80分位数和20分位数人均收入之比(gap1)、60分位数和40分位数人均收入比(gap2)两项指标,对基准回归结果进行再验证,表第4列、第5列分别报告了以gap1、gap2作为因变量的回归结果,结果显示,“土地财政”收入的系数均显著为正,表明本文的研究结果非常稳健。

表6异质性和稳健性检验的回归结果

注:同表2。

七、结论与政策建议

本章在从理论逻辑上系统阐述“以地生财”行为对城镇居民收入差距的影响机理的基础上,运用1999~2015年全国31个省面板数据,采用双向固定效应模型和工具变量法,对“以地生财”对城镇居民收入差距的影响及其作用机制进行实证研究。研究发现:(1)“以地生财”行为总体上有利于缩小城镇居民收入差距。(2)“以地生财”行为导致房价上涨,而房价上涨对城镇居民收入差距的影响存在两面性,一方面通过财富效应和信贷效应导致城镇居民收入差距扩大,另一方面通过提升无房家庭和中低收入城镇居民工资,带来城镇居民收入差距的缩小。(3)“以地生财”提高地方政府财政能力,带来基本建设支出和公共服务支出的增加,但存在财政支出的“生产性偏向”,未能实现财政支出的最优配置,不利于财政支出最大限度地发挥正向收入分配效应。

虽然以上实证研究得到了“土地财政”有利于缩小城镇居民收入差距的结论,但值得注意的是,“以地生财”拉动房价快速上涨,然后通过影响劳动力流动的方向和劳动力供给,再倒逼工资提高,并不是劳动生产率提高的结果,也不是劳动力边际生产力提高的体现。这类因扭曲政策导致的工资上涨,将大幅提高企业成本,减少企业利润,城市对低技术工人的有效需求将减少,且弱势群体的结构性失业将增多(李实等,2017),造成中国劳动力资源丰富的比较优势“已经终结”的假象,从而偏离实际的比较优势,最终损害中国经济的整体竞争力(陆铭等,2015)。此外,通过对东中西部异质性的分析可知,“以地生财”行为导致的城镇居民收入差距缩小也只对东部地区有显著影响。综上可知,这种正向收入分配效应是不可持续的。因此,合理调整政府间财政关系,改变以GDP为主的政绩考核机制,降低地方政府对“土地财政”的依赖,能降低房价上涨压力,一定程度上缩小城乡收入差距,而由此可能造成的工资下降,应通过落实“最低工资”政策、提高劳动力人力资本等方式进行弥补;同时,应建立科学的财政支出绩效管理体系,引导地方政府加大教育、医疗等公共服务类财政支出。