出土医籍文献量词研究

2018-03-17程文文

程文文

(重庆师范大学 文学院,重庆 401331)

近几十年出土的大量简帛中,有不少失传两千年的医学文献,这些医书都具有重大的研究价值。本文依据的出土医书主要是:马王堆医书,包括15种古医书;江陵张家山医简;武威汉代医简;阜阳本草简。这些医药文献不仅对中医药学具有重要的意义,而且在语言学和文字学方面也有着重要的学术价值。时贤对传世文献中的量词已经有了比较好的研究,所得结论大都是可靠的,但也有值得进一步完善和深入的地方。特别是在语料的选则上,没有重视医学文献,因为医学文献是口语性较强的文献,可以比较充分地反映语言的面貌,若研究中缺失了这一宝贵材料,势必是研究的缺憾。本研究在前人研究的基础上,以出土医籍文献为主要研究材料,重点探讨其中量词的使用情况,以期推进这个问题的研究。

一、自然单位量词

自然单位量词是表示事物的自然单位,汉语及汉藏语系其他语言所特有的,是汉语量词系统的重要组成部分。自然单位量词具有估量性,表示药物的大致用量,分为个体单位量词和集体单位量词两大类。

(一)个体单位量词

1.枚。《说文·木部》曰:“枚,干也。”刘世儒认为:“‘枚’字由名词‘树干’义引申为计数的工具。”我们赞同刘世儒的观点。“枚”在出土医籍文献中用作颗粒状、块状或杆物状的计量单位,相当于“块”“粒”等(《汉语大词典》“枚”引庾信《谢腾王赍马启》,晚了近1000年),出土医籍文献有12例。如:

(1)以般茯苓,撮取大者一枚,捣。捣之以舂,脂弁之,以为大丸,操。(《五十二病方》421)

2.颗(果)。《说文·页部》曰:“颗,小头也”。“颗”在出土医籍文献中多写作“果”(“果”“颗”古今字),用于小且圆的事物,相当于“粒”“枚”;也用于饼状的事物,相当于量词“块”。出土医籍文献有16例。如:

(1)婴儿病癎方:取雷尾〈矢〉①“〈〉”表示改正讹化误字,下同。三果(颗),冶,以猪煎膏和之。(《五十二病方》48)

(2)每朝啜蒜二三果(颗),及服食之。(《疗射工毒方》7)

钱超尘认为量词“颗”产生于秦末汉初[2],其实,“颗”在先秦时期就已经产生了,并在出土医籍文献中广泛使用。

3.丸(完、垸)。《说文·丸部》曰:“丸,园,倾侧而转者。从反仄。”“丸”的本义为小而圆的物体,引申为量词,这种用法在出土医籍文献中较为常见,多用于量丸药。出土医籍文献有16例。如:

(1)日后日捐一垸(丸),至十日。(《养生方》153)

(2)丸之大如吾(梧)实,先餔食吞二丸,日再,服药一。(《武威汉代医简》76)

在《马王堆汉墓帛书》[肆]中,量词“丸”均写作“完”或“垸”,作为动词的“丸”也写作“完”或“垸”;在《武威汉代医简》中,字形则统一了,一律写作“丸”。

4.梃(廷)。《说文·木部》曰:“梃,一枚也。”“梃”的本义为植物的“干”,用作杆状物的计量单位,相当于现代汉语的“块”或“根”。出土医籍文献有4例。如:

(1)伤者,以续[断]根一把,独□①“□”表示无法引出的残缺字,一“□”表示一个字。下同。长枝者二廷(梃),黄芩二梃,甘草□廷(梃)。(《五十二病方》17)

(2)以水一斗煮葵种一斗,浚取其汁,以其汁煮胶一廷(梃)半,为汁一参,而②“”表示简断残处。下同。(《五十二病方》181)

5.节。《说文·竹部》曰:“节,竹约也。”“节”本义为竹节,在出土医籍文献中指药材的长短,相当于量词“段”。出土医籍文献有12例。如:

(1)尧曰:“人有九窍十二节,皆设而居,何故而阴与人俱生而先身去?”(《十问》43)(2)四节疕如牛目,眉脱,为疠。(《脉书》15)

6.本。《说文·木部》曰:“木下曰本。”刘世儒说:“作为量词,他俩(根和本)的用法并不相同……都可以用来量植物,但‘本’偏于草本,木本少见。”[1]82“本”在出土医籍文献中犹“棵、丛”,有1例。如:

即鼻不利,药用藜芦一本,亭磨〈磿(历)〉二分。(《武威汉代医简》71)

(二)集体单位量词

集体单位量词与个体单位量词相对。在出土医籍文献中,这部分量词与药物的数量密切相关,古人在抓药时,遇到体积较小的药品,或者当药物为粉末状时,就用自己手的动作来表示药品的集合量,此外,还包括表示针灸治疗时间、吃药宜忌时间和药物存放时间的长度单位的量词。

1.把。《说文·手部》曰:“把,握也。”“把”的本义是动词,由此引申为量词,表示一手所握的数量。出土医籍文献有8例。如:

(1)伤者,以续断根一把,独□长枝者二梃,黄芩二梃,甘草[□]③“[]”表示补出的原简脱文,包括引出原简残断部分的字。下同。梃。(《五十二病方》17-18)

(2)两胻善塞〈寒〉,取木善削之,令其大把,长四尺。(《引书》41)

“把”表示一手所握的数量。例(3)“大把”和“把”在数量上存在区别,“大把”的数量应当比“一把”的数量多。至于“把”的具体用量到底是多少,陶弘景《神农本草经集注·序列》已有记载:“云一把者,重二两为正。”但是,实际上,“把”表示的是人的估量。

2.捼。《说文·手部》曰:“捼,推也。从手,委声。一曰两手相切摩也。”整理小组认为:“此处疑指一捧的数量”。两手相切摩时,自然是双手相捧,可以引申出“两手相捧的数量”之义。“捼”的量词用法,出土医籍文献有2例。如:

(1)以柳蕈一、捼艾二,凡二物。为穿地,令广深大如□。(《五十二病方》279)

(2)诈,治以蜀椒一捼。(《五十二病方》残简1)

3.撮(最)。“撮”在出土医籍文献中是用来量粉末状药物的专用术语,与手指所撮取药物的量有关,有“撮”“三指撮”“三指一撮”“三指三撮”“三指大撮”“三指小撮”“三指撮到节”“三指撮止节”共7个。“撮”可以用作集体单位量词,但其余“三指撮”等6个不能界定为词,从语法角度看,将这6个词界定为短语是比较恰当的,它们是专业的医学术语,结构固定,表义单一。本文将这部分量词短语当作广义的量词看待。兹述如下:

撮。小徐本《说文·手部》曰:“撮,四圭也。一曰二指撮也。”“撮”的本义指用3根手指(即拇指、食指、中指)抓取,引申为量词,表示“手指所撮取药物的量”。出土医籍文献有4例。如:

(1)[令]蜮毋射:即到水,撮米投之。(《疗射工毒方》6)

(2)取车前草实,以三指撮,入酒若粥中,饮之,下气。(《病方及其它》312)

三指撮。在出土医籍文献中为古代用药的一种大约的计量单位,表示用拇指、食指、中指的前端撮取的药物的量。《汉书·律历志》将“三指撮”定义为“四圭”。出土医籍文献有12例。如:

令金伤无痛方,取鼢鼠,干而冶;取彘鱼,燔而冶;长石、辛夷、甘草各与[鼢]鼠等,皆合挠,取三指撮一,入温酒一杯中而饮之。(《五十二病方》23-24)

三指一撮。表示用三个手指撮取的药物的量,与“三指撮”的表量相当。出土医籍文献有1例。如:

即有痉者,冶,以三指一撮,和以温酒一杯,饮之。(《五十二病方》42)

三指三撮。“三指三撮”的量相当于3个“三指撮”。出土医籍文献有1例。如:

令病者每旦以三指三撮药入一杯酒若粥中而饮之,日壹饮,尽药,已。(《五十二病方》449-450)

三指大撮。“三指大撮”所表的要无量应比“三指撮”多。出土医籍文献有5例。如:

(1)取白松脂、杜虞、□石脂等冶,并合三指大撮。(《加约方》3)

(2)因取禹熏、□□各三指大撮一,与肝并入酰中。(《加约方》13)

三指小撮。“三指小撮”所表的药物量应比“三指撮”少。出土医籍文献1例。如:

即其污者不[能]三指小撮亦可。(《加约方》39)

三指撮到节。“三指撮到节”表示药末撮到手指的第一节,其量多余“三指撮”。出土医籍文献有2例。如:

(1)令金伤无痛,取荠熟干实,熬令焦黑,冶一;术根去皮,冶二;凡二物并和,取三指撮到节一,醇酒盈一衷杯,入药中,挠饮。(《五十二病方》25-26)

(2)取三指撮到节一,酰寒温适,入中,挠饮。饮先食[后]食恣。(《五十二病方》176)

三指撮至节。《玉篇·至部》:“至,到也”。所以“三指撮至节”与“三指撮到节”表量一致。出土医籍文献有1例。如:

炙蚕卵,令数数黄,冶之,三指撮至节,入半杯酒中饮之,三、四日。(《五十二病方》216)

4.齐。齐者,剂也,表示同一药物的数量,相当于现代汉语的“份”。出土医籍文献有12例。如:

(1)取藜卢二齐,乌喙一齐,礜一齐,屈居□齐,芫花一齐,并和,以车故脂挐之。(《五十二病方》423)

5.分。《说文·八部》曰:“分,别也。从八,从刀,刀以分别物也。”“分”的本义为动词“分开”“分别”义,将物体切分之后,物体由整体变成了一部分或者几部分,“分”引申为量词,后来写作“份”。出土医籍文献有146例。如:

(1)小婴儿以水[半]斗,大者以一斗,三分和,取一分置水中,挠,以浴之。(《五十二病方》48)

(2)柴胡、桔梗、蜀椒各二分,桂、乌喙、姜各一分。(《武威汉代医简》3-4)

6.束。《说文·束部》曰:“束,缚也。”“束”本义为捆、缚。逐渐引申为量词,用于捆在一起的东西,表“一束之多”,相当于现代汉语的“捆”,是一种估量。出土医籍文献有7例。如:

(1)蜚蠊、防葵、石韦、桔梗、紫威各一小束。(《养生方》172)

(2)甘草七分,槁草二束。(《武威汉代医简》88甲)

8.阳。“阳”意思为一双、一对。出土医籍文献有1例。如:

9.岁。《说文·止部》曰:“岁,木星也。越历二十八宿,宣徧阴阳,十二月一次。”“岁”的本义是木星,用来表示时间,引申为表示年龄的时间单位量词。出土医籍文献有25例。如:

(1)十岁以前药乃干。(《五十二病方》129)

(2)必乐矣而勿泻,材将积,气将褚,行年百岁,贤于往者。(《十问》46-47)

10.年。《说文·禾部》曰:“年,谷熟也。”出土医籍文献有2例。如:

(1)先以黍潘熟洗瘃即燔数年[陈]藁,[□]其灰,治。(《五十二病方》438)

(2)明耳目之智,以治天下,上徇湛地,下因江水,至会稽之山,处水十年矣。(《十问》66-67)

上古汉语中,“年”“岁”“祀”和“载”是表达“年”的时间单位词语。《尔雅·释天》曰:“夏曰岁,商曰祀,周曰年,唐虞曰载。”郭璞解释为:岁“取岁星行一例”,祀“取四时一终”,年“取禾一熟”,载“取物更终始”。出土医籍文献中,表达“年”的时间单位词语的“祀”和“载”都没有出现,以“年”和“岁”作为记年方式。

11.夜。与“昼”“日”相对,指的是从天黑到天亮的一段时间。出土医籍文献有4例。如:

(1)先熟洒瘙以汤,溃其灌,抚以布,令□□而傅之,一夜一。(《五十二病方》419)

(2)取黄蜂百,以美酱一杯渍,一日一夜而出,以汁渍疸糗九分升二。(《养生方》33)

12.日。地球自转一周的时间,一昼夜。出土医籍文献中“日”作为时间计量单位,往往表示病人的症状在这一段时间内发生的变化。出土医籍文献有111例。如:

(1)阴病而乱,则不过十日而死。(《脉书》50)(2)服乌喙百日令人善趋也。(《万物》32)

13.息。一呼一吸谓之息,即完成一呼一吸的动作为一“息”。出土医籍文献有1例。如:

次刺项从上下十一椎侠椎两[傍]刺荣深四分,留箴百廿息,乃出箴,名曰肺输。(《武威汉代医简》20—21)

14.月。记时单位。农历按月相朔、弦、望、晦的变化周期,即初一至月尽为一月,一年分十二月。出土医籍文献有10例。如:

(1)以水银二,男子恶四,丹一,并和,置突[上]二、三月,成。(《五十二病方》328)

(2)怀子未出三月者,吞爵瓮二,其子男也。(《胎产书》21)

15.旬。十日为一旬。出土医籍文献仅2例。如:

(1)为之恒以入月旬六日□□尽,日一为,□再为之。(《五十二病方》232)

(2)□步,投米地,祝投米曰:“某有子三旬,疾生。(《病方及其它》343)

二、借用单位量词

借用量词主要是指借用某种容器作为计量单位元来表示一定的容量,容器中的药品没有确定的数量,所以这部分量词表示的也是估量词。出土医籍文献中的借用单位量词主要有瓯、瓮、杯(桮、咅)、刀圭、匕、方寸匕6个。

1.瓯。《说文·瓦部》曰:“瓯,小盆也。”“瓯”相当于现代汉语中的盆、盂之类的器具,出土医籍文献有1例。如:

□□□者二瓯,即并煎□熟,以布捉取,出其汁,以陈缊□□[傅之]。(《五十二病方》18)

2.瓮。“瓮”本来是指一种盛东西的、腹部较大的陶器,多指盛放液体的计量单位。出土医籍文献有4例。如:

(1)取蚯蚓矢二□,以井上瓮断处土与等,并熬之,而以美酰[□□□□]之。(《五十二病方》61)

(2)怀子未出三月者,吞雀瓮二,其子男也。(《胎产书》21)

3.杯(桮、咅)。《集韵·灰韵》曰:“桮,盖今饮器。或作杯。”“杯”本义是一种酒器,引申为称量液体的容器。出土医籍文献有36例。如:

(1)为湮汲三浑,盛以桮(杯)。(《五十二病方》52)

(2)温饮一小桮(杯),日三饮。(《武威汉代医简》80乙)

“杯”作为量词的用法沿用至今,多用来盛“酒”或“水”等溶液。

4.刀圭。量词“刀圭”多用在出土医籍文献中,约为十分之一方寸匕。出土医籍文献有3例。如:

(1)凡二物,皆冶,合和,温酒饮一刀圭,日三,创立不痛。(《武威汉汉代医简》13)

(2)合和,使病者宿毋食,旦饮药一刀圭,以肊满闭塞十日壹饮药。(《武威汉汉代医简》45)

5.匕。《说文·匕部》曰:“亦所以用匕取饭。一名柶。”“匕”的本义是用来取食物,长柄,形状像汤勺,有饭匕、牲匕、疏匕、挑匕之分,借用为单位量词。出土医籍文献有2例。如:

(1)先取鸡子中黄者置梧杯中,挠之三百,取药盛以五分匕一置鸡子中。(《武威汉代医简》59-60)

(2)取新乳狗子,尽煮之。即沐,取一匕以殽沐,长发。(《病方及其它》314)

6.方寸匕。“方寸匕”是古代量药的量具名,一般用来量散装的药物,借用作量词。出土医籍文献有14例。如:

(1)各二两,并冶,合和,以方寸匕先餔饭米糜饮药耳。(《武威汉代医简》8)

(2)凡二物,冶,合和,半方寸匕一,先餔饭酒饮,日三,以愈为度。(《武威汉代医简》81)

三、制度单位量词

制度单位量词相对于自然单位量词而言,是由人工制定的、有具体数量标准和固定进制的一类量词。其运用功能是计量,而且是精确的计量,有科技性,表示确切语义。[4]出土医籍文献中的制度单位量词主要指度量衡量词,主要有3种:表长度单位的量词、表容器单位的量词和表重量单位的量词。兹述如下:

(一)表长度单位的量词

1.尺。《说文·尺部》曰:“尺,十寸也。人手郄十分动脉为寸口,十寸为尺。”“尺”为长度单位量词,10寸为1尺。出土医籍文献有31例。如:

(1)取白苻、红符、伏霝各二两,姜十颗,桂三尺,皆各冶之,以美酰二斗和之。(《养生方》127)

(2)长四尺,系其两端,以新累悬之,令其高地四尺,居其上,两手控。(《引书》40-41)

2.寸。《说文·寸部》曰:“寸,十分也。”“寸”为长度单位,相当于1尺的十分之一。出土医籍文献有33例。如:

(1)循大趾间,以上出胻内廉,上[踝]八寸。(《足臂十一脉灸经》19)

(2)斑蝥十枚,地胆一枚,桂一寸,凡三物,皆并冶。(《武威汉代医简》44)

上古时期的度制,“尺”和“寸”所表示的真正的长度比现在短,1尺大约相当于现在的23.1厘米,1寸相当于2.31厘米。

3.分。《说文·寸部》曰:“寸,十分也。”“分”是表长度单位的量词,为1寸的十分之一。出土医籍文献有2例。如:

(1)次刺膝下五寸分闲,荣深三分,留箴如炊一升米顷。(《武威汉代医简》19-20)

(2)次刺项从上下十一椎侠椎两[傍]刺荣深四分。(《武威汉代医简》20-21)

(二)表容器单位的量词

1.斗。《说文·斗部》曰:“斗,十升也。”古代容器单位量词,历代的计量标准是不一致的,秦汉时1斛等于10斗,1石也等于10斗,10升为1斗。古代的量词“斗”可以量粮食,可以量酒,也可以作计算弓力的单位等。出土医籍文献中的量词“斗”主要用来计算药物的用量。有78例。如:

(1)治之,熬盐令黄,取一斗,裹以布,淬醇酒中,入即出,蔽以巿,以熨头。(《五十二病方》30-31)

(2)半夏毋□咀,洎水斗六升,炊令六沸。(《武威汉代医简》80乙)

2.参。整理小组认为“参”约为三分之一斗。出土医籍文献有16例。如:

(1)治之,煮水二[斗],郁一参,朮一参,□[一参]。(《五十二病方》342)(2)用颠棘根刌之,长寸者二参,善洒之。(《养生方》65)

3.升。《说文·斗部》曰:“斗,十升也。”“升”作为古代容器的单位量词,秦汉1升约200毫升。出土医籍文献有67例。如:

(1)取桃毛二升,入□中挠□。(《加约方》6)

(2)蜀椒四升,芎藭一升,白茝一升,附子卅颗,凡四物,皆冶。(《武威汉代医简》57)

4.合。《孙子算经》(卷上)曰:“十抄为一勺,十勺为一合,十合为一升。”“合”为容器单位量词,10升为1合。出土医籍文献有2例。如:

(1)取兰根、白付,小刌一升,舂之,以酨、沐相半洎之,纔□□,置温所三日,而入猪膏□□者一合其中,因炊[三]沸,以傅疥而炙之。(《五十二病方》425-426)

(2)治以丹□□□□□□□□□□为一合,挠之,以猪膱膏和,傅之。(《五十二病方》464)

5.区。为容器单位,4升为1豆,4豆为区,1区合约1斗6升,秦、西汉时量制,1合等于现在公制的20毫升,1升为200毫升。战国时楚国的1升比秦时多,相当于现在公制的225毫升。5出土医籍文献有1例。如:

坎方尺有半,深至肘,即烧陈稾其中,令其灰不盈半尺,薄洒之以美酒,即莤荚一、枣十四、 之茱萸、椒合而一区,燔之坎中,以隧下。(《五十二病方》191-192)

(三)表重量单位的量词

1.两。衡量制单位,24铢为1两,1两为10钱。出土医籍文献有16例。如:

(1)朮、防风、细辛、姜、桂、附子、蜀椒、桔梗,凡八物,各二两。(《武威汉代医简》8)

(2)以春三月上旬治药,曾青四两,戎盐三两,皆冶。(《武威汉代医简》16)

2.石。“石”在先秦时已产生,10斗为1石。出土医籍文献有1例。如:

穿地长与人等,深七尺,横五尺,用白羊矢干之十余石。(《武威汉代医简》48)

四、出土医籍文献量词特点

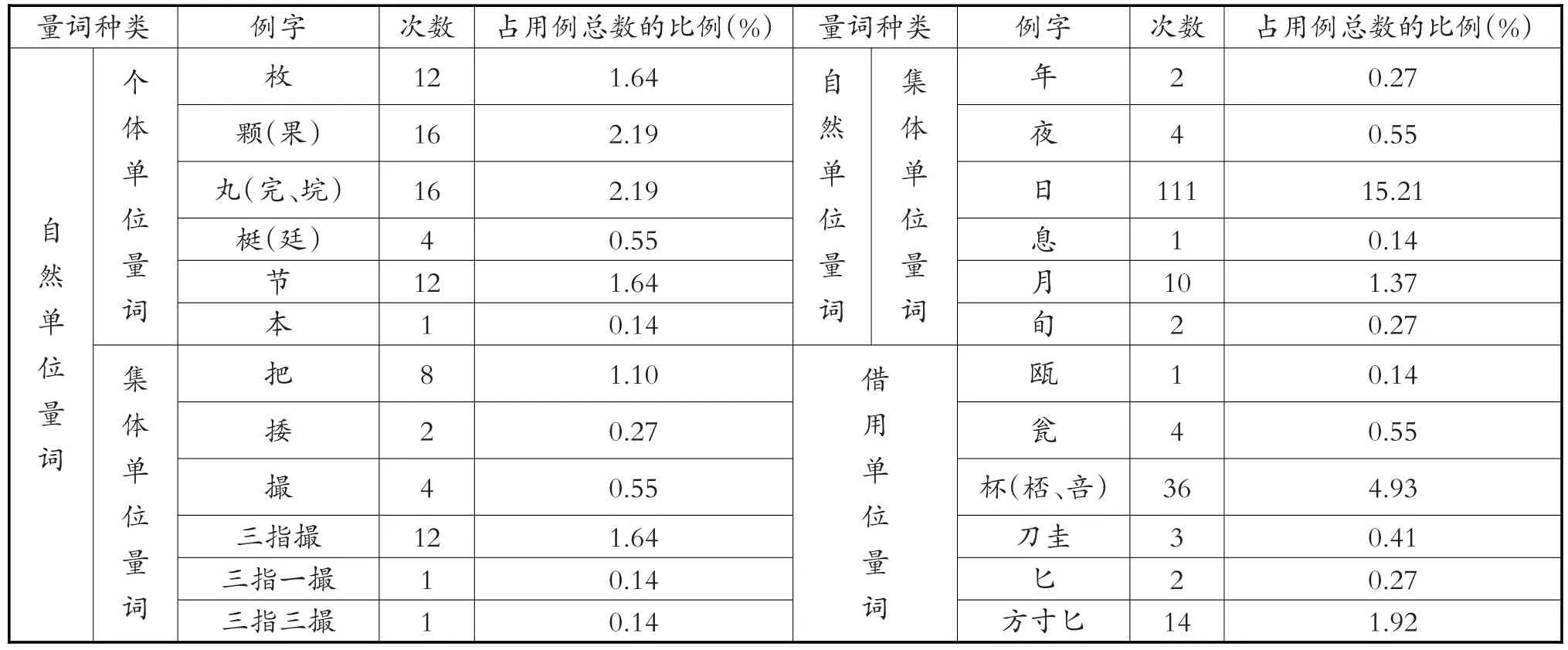

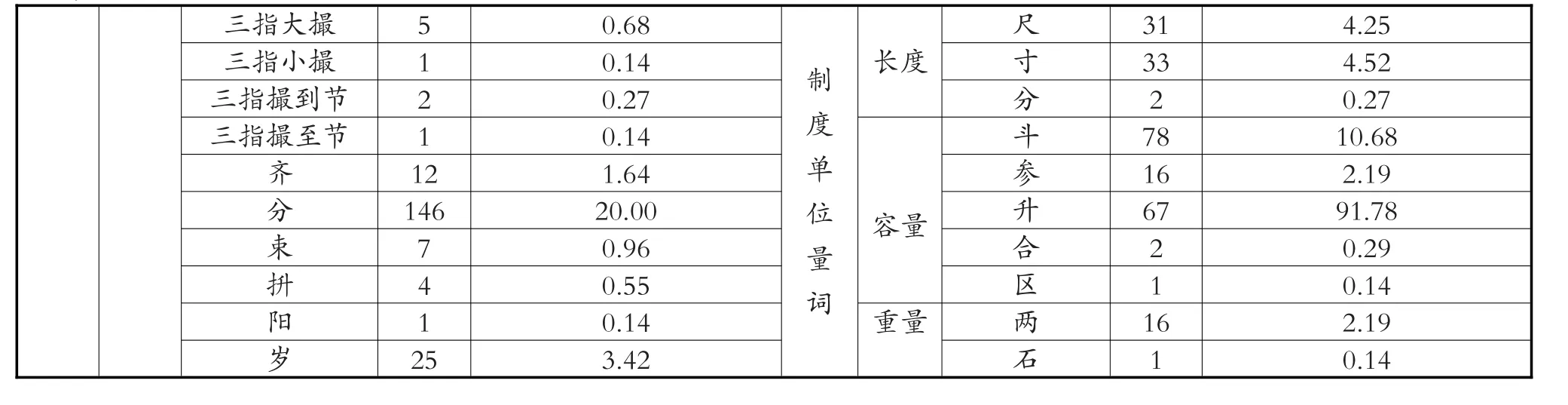

出土医籍文献中只有名量词,没有动量词,其用例分布如表1:

表1 出土医籍文献量词用例统计表

(续表1)

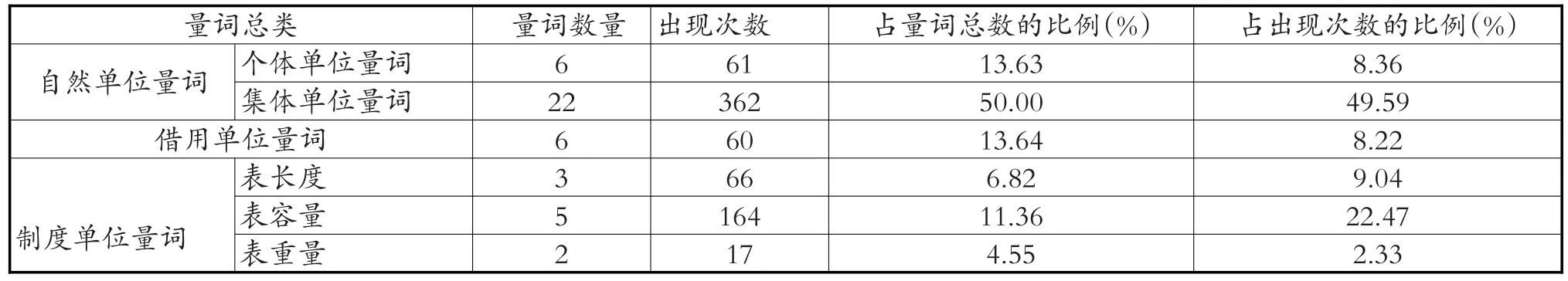

表2 出土医籍文献各类量词数量及用例统计表

出土医籍文献共有量词44个,凡730例,其中集体单位量词有22个,占量词总数比例的50%,占量词出现总次数比例的49.59%,比例和用例最高;其次是表容量的制度单位量词“斗”“参”“升”“合”“区”5个,在出土医籍文献中出现高达164次,仅次于集体单位量词,究其原因,因为出土医籍文献中记载方剂的内容较多,所以,对药物的用量有严格的要求,自古有“传方不传量”的隐形规则,使得出土医籍文献中存在较多的准确计量药物的表长度单位元量词和表容量单位元量词。在制度单位量词中,表重量的单位量词有2个,仅17例,用例较少,这是因为出土医籍文献中的药物多为散装药剂,每次服用的剂量很小,人们利用表容量的单位元量词可以估量所需的剂量,因此,表重量的单位量词在计算单次服用药量时就显得“大而无当”。古人云“用药如用兵”,当遇到突发医疗事件时,贵在便捷从事,这时就不得不借用最简单容器如“瓯”“瓮”甚至大夫根据自己的经验抓药如“三指撮”“三指大撮”等。

出土医籍文献中的量词较多,具备系统性。出土医籍文献中只有名量词,没有动量词。名量词分类比较细致,包括自然单位量词、借用单位量词、制度单位量词三类。自然单位量词包括个体单位量词和集体单位量词两种;出土医籍文献中的借用单位量词主要指器物量词;制度单位量词主要指度量衡单位量词,即表示事物度量衡单位的量词,包括长度单位量词、容量单位量词和重量单位量词。出土医籍文献中的物量词主要来源于名词,这些量词同时具有名词的某些特点。在量词的历时发展演变中,很多量词在不断地发展演变,出土医籍文献中的很多量词如“把”“枚”“尺”“寸”“两”等沿用至今。集体单位量词“岁”“年”“夜”“日”“月”“息”“旬”,主要表示针灸治疗时间、吃药宜忌时间和药物存放时间,其中“日”出现111次,占量词用例总数的15.21%,体现了古人对于针灸时间、灸治宜忌和药物起效时间的重视。由此可见,出土医籍文献量词种类多样、数量丰富,为汉语量词研究提供了大量的原始材料。中医界自古有“传方不传量”之说,这正说明了药量在中医学上的重要性。出土医籍文献量词的研究不仅对汉语研究有重大意义,对医学的发展也有参考价值。

[1]刘世儒.魏晋南北朝量词研究[M].北京:中华书局,1965.

[2]钱超尘.中医古籍训诂研究[M].贵阳:贵州人民出版社,1988:91.

[3]李建平.先秦两汉量词研究[D].重庆:西南大学,2010:194.

[4]张显成.简帛语言文字研究:第1辑[M].重庆:巴蜀书社,2002:206-207.