上消化道恶性肿瘤流行病学趋势*

2018-03-15李道娟梁迪靳晶师金瞿峰贺宇彤

李道娟,梁迪,靳晶,师金,瞿峰,贺宇彤

050011 石家庄,河北医科大学第四医院/河北省肿瘤医院 肿瘤研究所

GLOBOCAN 2012显示,全球约有140万上消化道恶性肿瘤(包括食管癌和胃癌)新发病例,位于肺癌和乳腺癌之后;死亡约112万人,仅次于肺癌[1]。全球74.36%的上消化道恶性肿瘤新发病例发生在欠发达地区,其中中国上消化道恶性肿瘤新发病例占全球的44.60%[1]。为更好地整合资源,为基层医院服务,2012年中国癌症基金会将食管癌/贲门癌项目与胃癌项目合并为上消化道癌早诊早治项目。因此本文亦将食管癌与胃癌合并分析,旨在研究上消化道恶性肿瘤的发病和死亡流行趋势,为上消化道恶性肿瘤的防治提供理论依据和研究线索。

1 上消化道恶性肿瘤发病率和死亡率

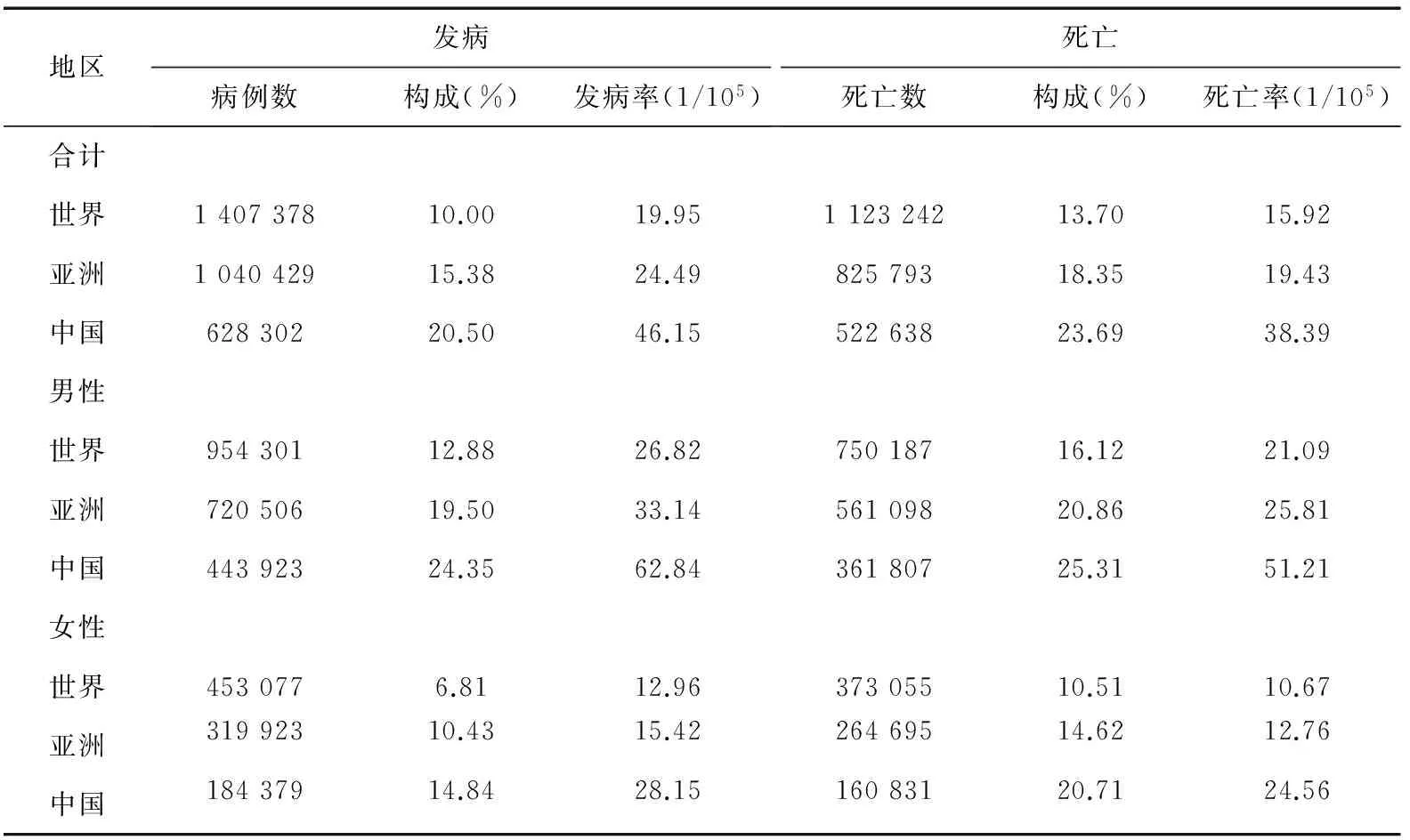

GLOBOCAN 2012数据显示,全球上消化道恶性肿瘤发病约1 407 378例,仅次于肺癌和乳腺癌;死亡约1 123 242例,仅次于肺癌。其中男性上消化道恶性肿瘤发病954 301例,占男性恶性肿瘤发病总数的12.88%,仅次于肺癌和前列腺癌,死亡750 187例,位于肺癌之后;女性上消化道恶性肿瘤发病453 077例,占女性全部恶性肿瘤发病的6.81%,位于乳腺癌、结直肠癌、肺癌和子宫颈癌之后,死亡373 055例,占女性恶性肿瘤死亡的10.51%,位于乳腺癌和肺癌之后,见表1[1]。

根据GLOBOCAN 2012数据,中国上消化道恶性肿瘤发病约628 302例,死亡522 638例,均仅次于肺癌,为恶性肿瘤发病和死亡的主要恶性肿瘤。中国上消化道恶性肿瘤粗发病率和粗死亡率分别是全球的2.31和2.41倍,是亚洲地区的1.88和1.98倍。其中男性发病443 923例,死亡361 807例,发病和死亡均位于肺癌之后,中国男性上消化道恶性肿瘤粗发病率和粗死亡率分别是全球的2.34和2.43倍,是亚洲地区的1.90和1.98倍;女性发病184 379例,发病居肺癌和乳腺癌之后,死亡160 831例,仅次于肺癌, 女性上消化道恶性肿瘤粗发病率和粗死亡率分别是全球的2.17和2.30倍,是亚洲地区的1.83和1.93倍[1],见表1。

表1 全球上消化道恶性肿瘤(胃癌和食管癌)发病和死亡情况[1]

2 上消化道恶性肿瘤发病及死亡的时间趋势

1990~2013年全球上消化道恶性肿瘤发病率有所下降,死亡率有所上升;其中食管癌发病率降低32.77%,胃癌发病率降低39.92%;而食管癌和胃癌死亡率分别升高15.48%和3.18%[2]。GLOBOCAN 2000的资料显示,2000年世界上消化道恶性肿瘤新发病例1 288 700例,占全球常见恶性肿瘤新发病例的12.81%;死亡984 100例,占15.85%[3]。GLOBOCAN 2002 显示2002年上消化道恶性肿瘤新发1 396 054例,占12.85%,死亡1 086 241例,占16.15%[4]。GLOBOCAN 2008 估计上消化道恶性肿瘤新发约1 470 000例,占11.60%,死亡1 143 000例,占15.10%[5]。从2000年到2012年,全球上消化道恶性肿瘤发病和死亡病例数有所增加,但上消化道恶性肿瘤占全部恶性肿瘤的比例略有下降。2012年上消化道恶性肿瘤发病与死亡人数分别是2000年的1.09倍和1.14倍。男性和女性上消化道恶性肿瘤发病和死亡数自2000年至2012年也有所增加,但所占比例均有所下降,其中女性上消化道恶性肿瘤发病率和死亡数所占比例下降幅度最大,分别下降了28.50%和19.79%,见表2。

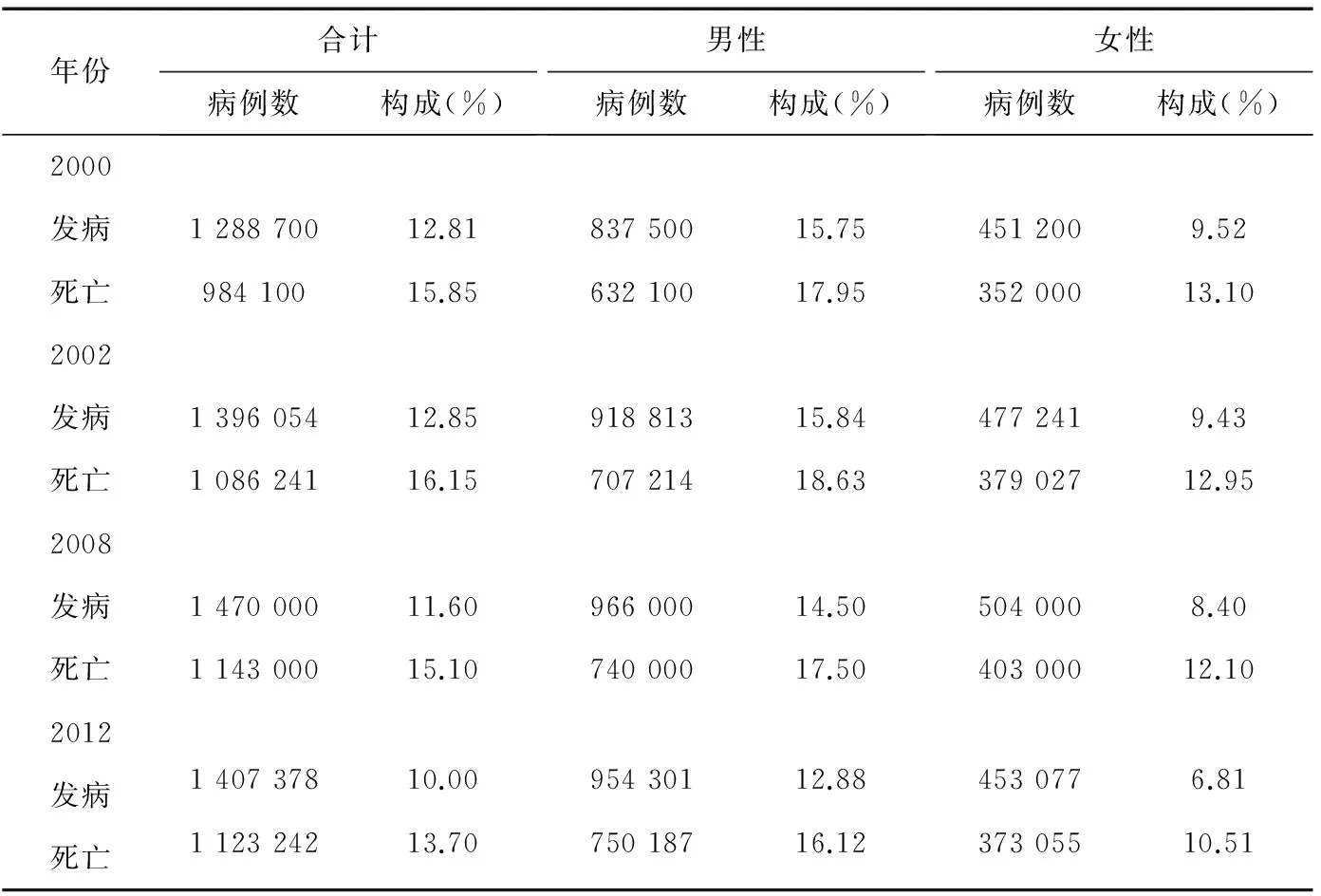

上消化道恶性肿瘤也是欧洲常见的恶性肿瘤。GLOBOCAN 2012数据显示,欧洲上消化道恶性肿瘤新发病例约185 560例,位于乳腺癌、结直肠癌、肺癌和前列腺癌之后;死亡约146 896例,仅次于肺癌和结直肠癌[1]。根据欧洲肿瘤监测平台(European Cancer Observatory, ECO)数据显示,1953~2009年欧洲各个国家和地区上消化道恶性肿瘤的世界标化发病率和死亡率整体呈现下降趋势。其中,芬兰1953年上消化道恶性肿瘤的世界标化发病率为60.5/10万,2007年降低为8.33/10万,下降了86.23%,同期芬兰世界标化死亡率由58.42/10万降低为5.93/10万,降低了89.85%,降低幅度相对较大;瑞典1960年上消化道恶性肿瘤的世界标化发病率为21.09/10万,2009年为6.63/10万,近50年下降了68.56%,同期瑞典世界标化死亡率由28.35/10万降低为4.86/10万,死亡率下降了82.86%;奥地利自1990~2009年上消化道恶性肿瘤的世界标化发病率由17.16/10万降低为9.58/10万,下降了44.17/10万,世界标化死亡率下降50.64%。爱尔兰1994~2009年世界标化发病率下降11.53%,下降幅度相对较小,死亡率下降29.57%。荷兰1989~2007年世界标化发病率下降13.39%,死亡率下降23.40%[6](图1、图2)。

表2 GLOBOCAN 2000~2012年世界上消化道恶性肿瘤发病与死亡数据

图1 1953~2009年欧洲上消化道恶性肿瘤发病时间趋势

图2 1953~2009年欧洲上消化道恶性肿瘤死亡时间趋势

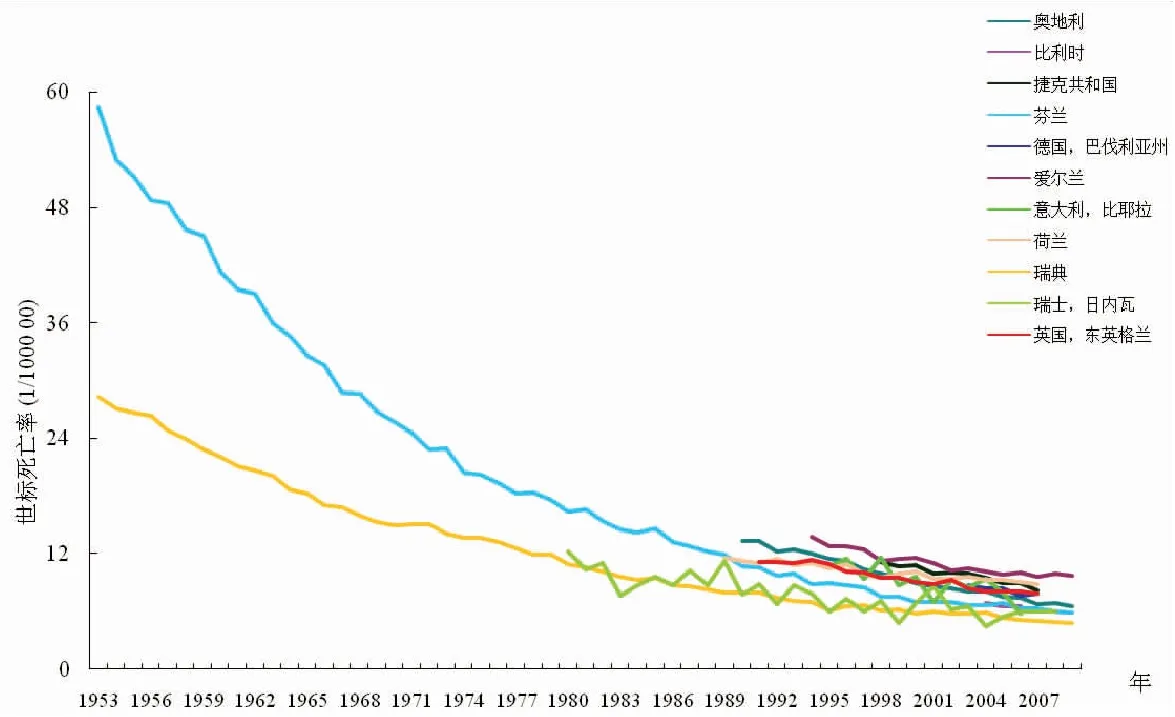

美国目前尚缺乏上消化道恶性肿瘤数据,现将美国食管癌和胃癌作一汇报。数据显示,1975~2013年美国食管癌发病率和死亡率呈现缓慢上升趋势;胃癌发病率和死亡率呈现明显下降趋势,2010年胃癌死亡仅占美国全部恶性肿瘤死亡的2%[7-10]。1975年美国食管癌发病率为4.14/10万,2013年发病率升为4.30/10万,升高了3.70%;1975年美国食管癌死亡率为3.69/10万,2013年上升为4.02/10万,死亡率升高8.72%。1975~2013年美国胃癌发病率由11.67/10万降为6.73/10万,下降了42.32%;死亡率由8.51/10万降为3.17/10万,死亡率下降了62.76%[11],胃癌下降幅度较大,见图3,因此美国上消化道恶性肿瘤发病和死亡均呈现下降趋势。

图3 1975~2013年美国食管癌和胃癌发病率和死亡率

日本男性食管癌1985~2010年年度变化百分比(annual percentage change,APC)为1.0%;1985~1997年女性食管癌发病率APC为-2.9%,1997~2010年为3.0%[12]。2009年日本男性和女性食管癌世界标化发病率分别为12.0/10万和1.8/10万[13]。2011~2013年男性食管癌死亡率降低幅度最大,APC为-4.9%,1969~1988年女性食管癌死亡率降低幅度最大,APC为-3.9%,男、女性食管癌死亡率呈下降趋势。自20世纪90年代中期,由于幽门螺杆菌感染率降低,日本胃癌发病率与死亡率呈现稳定下降趋势,1983年全日本实行的X线筛查早诊早治项目加快了日本胃癌死亡率的降低。1985~2010年日本男性胃癌发病率APC为-1.5%,女性为-2.5%[12]。2009年日本男性胃癌世界标化发病率为55.1/10万,女性为19.8/10万[13]。近10年来,日本胃癌死亡率大幅降低,其中男性全部恶性肿瘤死亡率降低有31.6%归因于胃癌死亡率的降低;女性有38.7%归因于胃癌死亡率的降低[14]。因此日本上消化道恶性肿瘤发病和死亡呈现下降趋势。

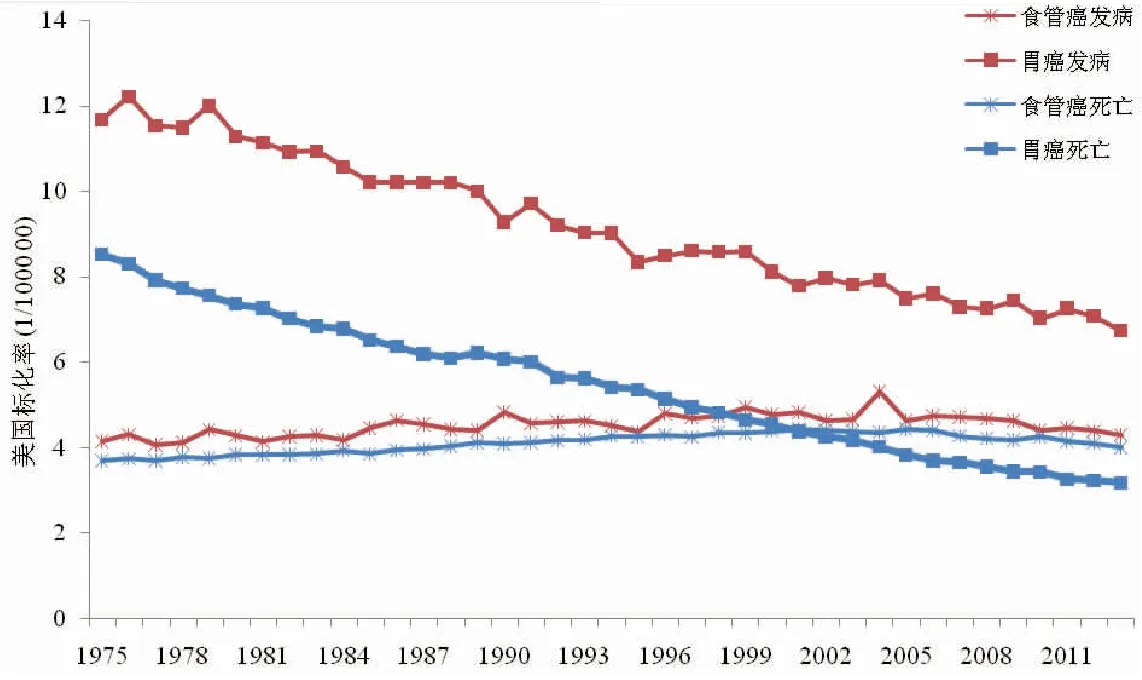

我国历年国家肿瘤登记年报及文献数据显示[15-25],2004~2012年,中国上消化道恶性肿瘤粗发病率与死亡率略有下降:2004年我国肿瘤登记地区上消化道恶性肿瘤世标率为37.83/10万,构成为21.03%;2012年世标率为 36.91/10万,构成为19.80%,发病率和构成均有所下降,发病率降低了2.44%。2004年我国肿瘤登记地区上消化道恶性肿瘤死亡率为27.87/10万,构成为24.30%,2012年降低为25.68/10万,构成为23.30%,死亡率降低了7.84%。男性发病率由53.82/10万降低为53.41/10万,死亡率由39.49/10万降低为37.38/10万,死亡率降低了5.34%;女性发病率由22.88/10万降低为20.90/10万,死亡率由17.21/10万降低为14.58/10万,女性发病率和死亡率降低相对较明显,分别降低8.65 %和15.29%,见图4。

图4 2004~2012年中国上消化道恶性肿瘤发病率和死亡率

2013年河北省上消化道恶性肿瘤发病率为55.47/10万,世标率为44.90/10万,构成为24.62%;死亡率为40.21/10万,世标率为32.63/10万,构成为27.64%。近40年,河北省上消化道恶性肿瘤死亡率下降43.81%,且男性死亡率远高于女性。

2000~2009年浙江省上消化道恶性肿瘤发病率为42.35/10万,世标率为28.49/10万,构成占15.60%;死亡率为32.56/10万,世标率为20.67/10万,构成占20.54%[26]。

3 上消化道恶性肿瘤的地区分布特点

上消化道恶性肿瘤在全球范围内具有明显的地域分布特点。欠发达地区高于发达地区[2]。东亚、东非和南非地区是全球食管癌高发区,而欧洲、北美洲和大洋洲食管癌的发病率相对较低,西非地区食管癌发病率最低,且高、低发区食管癌发病率可相差20倍[1]。亚洲食管癌高发区自土耳其东部开始通过伊拉克、伊朗、哈萨克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦到蒙古和中国西部与北部,称为“亚洲食管癌带”[27-28]。东亚(日本、中国、韩国)、东欧(葡萄牙、秘鲁、意大利)以及中美、南美洲(哥斯达黎加、厄瓜多尔、哥伦比亚和拉脱维亚)是全球胃癌高发区[29]。其中日本、中国和韩国是胃癌最高发国家。西欧、北美、非洲和澳大利亚(比如美国、科威特、以色列等地区)为胃癌低发地区。

在我国,上消化道恶性肿瘤发病率与死亡率存在地区差异,农村地区高于城市地区。食管癌高发区为河北省磁县、河南省林州市、山西省阳城县、山东省肥城市、江苏省扬中市和淮安市楚州区[20,30-31]。我国胃癌发病率最高的3个地区为河北省涉县、山西省阳城县和江苏省扬中市,高发区与低发区发病率相差最高达17.1倍。胃癌死亡率最高的3个地区分别是河北省涉县、江苏省扬中市和四川省盐亭县,高发区与低发区死亡率可相差21.5倍[32]。

4 上消化道恶性肿瘤性别、年龄别发病率和死亡率特征

随着年龄的增长,上消化道恶性肿瘤发病风险随之增加。奥地利和爱尔兰上消化道恶性肿瘤发病高峰为85+岁组,40岁以下发病患者少于2%。瑞典发病高峰为80~84岁,法国卡尔瓦多斯省在60~64岁、70~74岁和80~84岁为发病高峰,且80~84岁为发病最高峰,三个年龄组发病占全部发病总例数的49%[6]。美国食管癌发病高峰为80~84岁,美国白人食管癌发病高峰也为80~84岁,美国黑人发病高峰则为75~79岁,美国胃癌发病高峰为85+岁年龄组[11],2007~2011年45岁以下美国胃癌患者仅占6%, 55~84岁胃癌患者大约占70%[33]。

就全球来看,男性上消化道恶性肿瘤的发病率与死亡率均高于女性。GLOBOCAN2012显示,世界上消化道恶性肿瘤发病和死亡男女性别比分别为2.11和2.01,发达地区分别为2.06和1.95;欠发达地区为2.12和2.03,欠发达地区的男女性别比高于发达地区。上消化道恶性肿瘤高发区东亚地发病和死亡男女性别比分别为2.41和2.24;欧洲则为1.80和1.78,北美洲为2.30和2.45。亚洲分别为2.31和2.45[1]。亚洲大部分地区食管癌年龄别发病率呈现下降趋势,日本和以色列则保持相对稳定[34]。中国食管癌5年相对生存率为20.9%[35]。丹麦食管癌5年相对生存率为15%[36]。全球胃癌5年生存率最高的为韩国(57.9%)和日本(54.0%),奥地利、比利时、中国、意大利和德国介于30%~39%之间,丹麦和波兰的胃癌5年生存率相对较低,为18%~19%[37-38]。

2012年中国上消化道恶性肿瘤的发病和死亡男女性别比为2.28和2.19,其中农村地区为2.19和2.09[23]。2003~2007年全国男性和女性胃癌发病率在40~岁年龄组以下均低于10.00/10万,在50~岁年龄组超过全人口平均水平。男性50岁以上胃癌发病率均高于同龄女性2倍以上。农村男、女性35岁以上胃癌发病率均高于城市,高峰年龄比城市提前5岁,峰值分别是城市的2.04和2.17倍。胃癌死亡率在80~84岁年龄组达高峰;男性50 岁以上胃癌死亡率均为女性的2倍以上[32, 39]。

河北省2013年上消化道恶性肿瘤中位发病年龄为65岁,中位死亡年龄为70岁,中位死亡年龄较20世纪70年代后移4岁。上消化道恶性肿瘤发病、死亡数男女性别比分别为2.31和2.00。

根据数据显示,浙江省胃癌中位发病年龄为66岁,其中男性为66岁,女性为65岁[40]。2000~2009年浙江省男女合计和女性上消化道恶性肿瘤发病高峰为75~岁年龄组,男性发病高峰为80~岁年龄组。死亡高峰均在85+岁年龄组[26]。2000~2009年浙江省上消化道恶性肿瘤发病、死亡数男女性别比分别为2.47和2.27。

5 上消化道恶性肿瘤的种族与宗教分布特征

美国不同种族间的上消化道恶性肿瘤发病均有差异,2013年美国非西班牙白人食管癌发病率最高,为4.62/10万,其次为美国白人、美国黑人、美国印第安/阿拉斯加人和西班牙人,亚洲/太平洋岛人最低,为1.66/10万。胃癌发病率最高的则为美国印第安/阿拉斯加人,为11.95/10万,之后依次为亚洲/太平洋岛人、西班牙人、美国黑人和美国白人,非西班牙白人胃癌发病率最低,为5.52/10万[11]。

我国新疆新源县的数据显示,该县哈萨克族上消化道恶性肿瘤死亡率最高,其次为维吾尔族,汉族最低,哈萨克族上消化道恶性肿瘤的死亡率约为维吾尔族的2倍[41]。

6 结 语

综上,上消化道恶性肿瘤是威胁人类健康的主要恶性肿瘤,减少上消化道恶性肿瘤高危因素的暴露,改变粗、硬、热、快、高盐等不良习惯,保持低脂、高纤维、膳食蔬果的饮食习惯,戒烟限酒,防止幽门螺杆菌感染等一级预防可降低上消化道恶性肿瘤的发病率和死亡率。此外,推行以内窥镜碘染色筛查法为主的二级预防措施[42],对检出癌前病变与早期癌个体实施有效的治疗。建立切实可行的筛查和早诊早治方案,提高早期癌的发现率及早诊率,可大大降低发病与死亡率。对于上消化道恶性肿瘤患者应积极治疗,采取手术切除治疗为主,辅以放化疗、免疫治疗等,降低患者疼痛,提高生活质量,延长寿命,从而降低上消化道恶性肿瘤的死亡率。

作者声明:本文第一作者对于研究和撰写的论文出现的不端行为承担相应责任;

利益冲突:本文全部作者均认同文章无相关利益冲突;

学术不端:本文在初审、返修及出版前均通过中国知网(CNKI)科技期刊学术不端文献检测系统学术不端检测;

同行评议:经同行专家双盲外审,达到刊发要求。

[1] International Agency for Research on Cancer. GLOBOCAN2012: Estimated cancer incidence, mortality and prevalence worldwide in 2012 [EB/OL]. http://globocan.iarc.fr/Default.aspx, 2016-8-10.

[2] Global Burden of Disease Cancer Collaboration, Fitzmaurice C, Dicker D, et al. The Global Burden of Cancer 2013 [J]. JAMA Oncol, 2015, 1(4): 505-527.

[3] Parkin DM, Bray F, Ferlay J, et al. Estimating the world cancer burden: globocan 2000[J]. Int J Cancer, 2001, 94(2): 153-156.

[4] Parkin DM, Bray F, Ferlay J, et al. Global cancer statistic, 2002[J]. CA Cancer J Clin, 2005, 55(2): 74-108.

[5] Ferlay J, Shin HR, Bray F, et al. Estimates of worldwide burden of cancer in 2008: GLOBOCAN 2008[J]. Int J Cancer, 2010, 127(12): 2893-2917.

[6] International Agency for Research on Cancer. European cancer observatory [EB/OL]. http://eco.iarc.fr/, 2016-8-10.

[7] Njei B, McCarty TR, Birk JW. Trends in esophageal cancer survival in United States adults from 1973 to 2009: A SEER database analysis [J]. J Gastroenterol Hepatol, 2016, 31(6):1141-1146.

[8] Underwood JM, Richards TB, Henley SJ, et al. Decreasing trend in tobacco-related cancer incidence, United States 2005-2009[J]. J Community Health, 2015, 40(3): 414-418.

[9] Siegel R, Ma J, Zou Z, et al. Cancer statistics, 2014[J]. CA Cancer J Clin, 2014, 64(1): 9-29.

[10] 刘鹏, 杜秀婷, 韦海林, 等. 中国与美国恶性肿瘤的现状比较及差异分析[J]. 肿瘤预防与治疗, 2017, 30(4): 299-304.

[11] National Cancer Institute. Surveillance, epidemiology, and end results [EB/OL]. http://seer.cancer.gov, 2016-8-10.

[12] Katanoda K, Hori M, Matsuda T, et al. An updated report on the trends in cancer incidence and mortality in Japan, 1958-2013 [J]. Jpn J Clin Oncol, 2015, 45(4):390-401.

[13] Hori M, Matsuda T, Shibata A, et al. Cancer incidence and incidence rates in Japan in 2009: a study of 32 population-based cancer registries for the Monitoring of Cancer Incidence in Japan (MCIJ) project [J]. Jpn J Clin Oncol, 2015, 45(9): 884-891.

[14] Matsuda T, Niino M. Incidence rate for stomach cancer in Japanese in Japan and in the USA from Cancer Incidence in Five Continents [J]. Jpn J Clin Oncol, 2016, 46(6):596-597.

[15] 赵平, 陈万青.中国肿瘤登记年报2004[M]. 北京: 中国协和医科大学出版社, 2008: 1-400.

[16] 赵平, 陈万青. 2008中国肿瘤登记年报[M]. 北京: 军事医学科学出版社, 2009:1-151.

[17] 赵平, 陈万青. 2009中国肿瘤登记年报[M]. 北京: 军事医学科学出版社, 2010:1-318.

[18] 赵平, 陈万青. 2010中国肿瘤登记年报[M]. 北京: 军事医学科学出版社, 2011: 1-115.

[19] 赫捷, 赵平, 陈万青. 2011中国肿瘤登记年报[M]. 北京: 军事医学科学出版社, 2012:1-216.

[20] 赫捷, 陈万青. 2012中国肿瘤登记年报[M].北京: 军事医学科学出版社, 2012: 1-153.

[21] 陈万青, 张思维, 曾红梅, 等. 中国2010年恶性肿瘤发病与死亡[J]. 中国肿瘤, 2014, 23(1): 1-10.

[22] 陈万青, 郑荣寿, 曾红梅, 等. 2011年中国恶性肿瘤发病和死亡分析[J].中国肿瘤, 2015, 24(1): 1-10.

[23] 陈万青, 郑荣寿, 张思维, 等. 2012年中国恶性肿瘤发病和死亡分析[J]. 中国肿瘤, 2016, 25(1): 1-8.

[24] Chen W, Zheng R, Baade PD, et al. Cancer statistics in China, 2015[J]. CA Cancer J Clin, 2016, 66(2):115-132.

[25] Chen W, Zheng R, Zhang S, et al. Cancer incidence and mortality in China, 2013[J]. Cancer Lett, 2017, 401(1): 63-71.

[26] 毛伟敏. 浙江省肿瘤登记地区癌症发病与死亡2000-2009[M]. 杭州: 浙江大学出版社, 2013: 1-147.

[27] Zhang HZ, Jin GF, Shen HB. Epidemiologic differences in esophageal cancer between Asian and Western populations [J]. Chin J Cancer, 2012, 31(6): 281-286.

[28] Torre LA, Siegel RL, Ward EM, et al. Global cancer incidence and mortality rates and trends-an update[J]. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev, 2016, 25(1):16-27.

[29] Dinani A, Desai A, Kohn N, et al. High rates of advanced gastric cancer in community of Flushing, New York [J]. J Gastrointest Cancer, 2012, 43(1): 44-49.

[30] 宋国慧, 孟凡书, 白文龙, 等. 磁县食管癌高发区高危人群食管癌前状态及病变分析[J]. 中国肿瘤临床, 2014, 41(19):1259-1263.

[31] He Y, Wu Y, Song G, et al. Incidence and mortality rate of esophageal cancer has decreased during past 40 years in Hebei Province, China [J]. Chin J Cancer Res, 2015, 27(6): 562-571.

[32] 邹小农, 孙喜斌, 陈万青, 等. 2003-2007年中国胃癌发病与死亡情况分析[J].肿瘤, 2012, 32(2): 109-114.

[33] Kim GH, Liang PS, Bang SJ, et al. Screening and surveillance for gastric cancer in the United States: Is it needed? [J]. Gastrointest Endosc, 2016, 84(1): 18-28.

[34] Xie SH, Lagergren J. Time trends in the incidence of oesophageal cancer in Asia: Variations across populations and histological types [J]. Cancer Epidemiol, 2016, 44: 71-76.

[35] Zeng H, Zheng R, Guo Y, et al. Cancer survival in China, 2003-2005: a population-based study [J]. Int J Cancer, 2015, 136(8): 1921-1930.

[36] Schφnnemann KR, Mortensen MB, Krogh M, et al. Trends in upper gastro-intestinal cancer among the elderly in Denmark, 1980-2012[J]. Acta Oncol, 2016, 55(1): 23-28.

[37] Allemani C, Weir HK, Carreira H, et al. Global surveillance of cancer survival 1995-2009: analysis of individual data for 25,676,887 patients from 279 population-based registries in 67 countries (CONCORD-2) [J]. Lancet, 2015, 385(9972): 977-1010.

[38] Park JM, Lee HJ, Yoo JH, et al. Overview of gastrointestinal cancer prevention in Asia [J]. Best Pract Res Clin Gastroenterol, 2015, 29(6): 855-867.

[39] 高欣欣, 王新. 影响胃癌患者预后的独立危险因素研究进展[J]. 肿瘤预防与治疗, 2016, 29(2): 123-127.

[40] 龚巍巍, 罗胜兰, 胡如英, 等. 2005-2010年浙江省胃癌生存率分析[J]. 中华肿瘤杂志, 2014, 36(8): 636-639.

[41] 刘翔, 黄瑾, 郑勇, 等. 新源县不同民族居民2007-2010年恶性肿瘤死亡分析[J]. 中国公共卫生, 2013, 29(1): 90-93.

[42] 乔友林. 食管癌流行病学研究的重要里程碑[J]. 中国肿瘤临床, 2016, 43(12): 499-501.