锥形束CT对下颌下腺窝解剖形态的分析研究

2018-03-15刘红红张志宏张震东

吕 静,刘红红,张志宏,张震东,周 洋

利用锥形束CT(CBCT)对成人下颌下腺窝解剖形态进行分析,为下颌磨牙区进行牙种植手术提供参考。选取88例下颌磨牙缺失患者的CBCT图像进行重建,在CBCT自带的DCTViewer软件上测量缺失牙冠状面中下颌下腺窝深度。结果显示下颌下腺窝在下颌磨牙区分布不同、凹陷深度不同,CBCT图像所测得下颌下腺窝深度符合正态性分布。其中下颌第一磨牙区存在下颌下腺窝者约占59.4%(38/64),凹陷深度为(1.46±0.69)mm;下颌第二磨牙区存在下颌下腺窝约为83.3%(30/36),凹陷深度(1.84±0.86)mm。下颌骨下颌下腺窝的解剖结构变异较大,在下颌后牙区进行牙种植手术时,应给予充分重视。

下颌下腺窝;骨凹;CBCT;牙种植术

下颌骨内面近中线处有上颏棘和下颏棘两对突起,自下颏棘下方斜向后上的骨棘称为内斜线。内斜线的下方有下颌下腺窝,与下颌下腺、下颌下淋巴结相邻,面动脉通常在此下降弯曲绕过下颌体下缘[1]。在下颌磨牙区行牙种植手术时,若种植体的方向及深度偏差,可发生口底血肿及呼吸道梗阻,引起窒息等严重并发症[2-3]。因此在实施下颌磨牙区牙种植手术前,医师必须仔细了解患者的下颌下腺窝解剖形态。该研究旨在利用锥形束CT(cone beam CT,CBCT)对下颌下腺窝深度进行测量分析,为下颌磨牙区牙种植术的设计提供参考。

1 材料与方法

1.1病例资料选取2014年1月~2016年8月于安徽医科大学附属省立医院口腔医学中心就诊的下颌磨牙缺失拟行牙种植术患者的CBCT资料。

CBCT资料筛选标准如下:患者存在第一磨牙或第二磨牙缺失;患者年龄为18周岁以上,无下颌发育异常且无下颌病变;缺失牙周围无影响CBCT影像读片及测量的金属物件,如金属矫正托槽、金属冠、银汞充填物等;下颌磨牙缺失至少3个月以上,缺牙区未行相关骨增量术;下颌神经管上壁以上骨质高度至少为10 mm。经筛选后纳入符合研究标准的CBCT资料共88例,所有患者知情并签署同意书,通过安徽省立医院医学伦理委员会审核批准。

1.2方法

1.2.1原始影像获取 本研究所有CBCT资料使用美亚光电SS-X9010DPro-3D型CBCT机(中国合肥美亚光电技术股份有限公司)拍摄,扫描参数统一为管电压80 kV,管电流5 mA,扫描时间为20 s,扫描层厚为0.13 mm,重建层厚为0.25 mm。拍摄时患者处于站立位静止状态,颏部放置于机架的颏托处,鼻翼耳屏线与水平面平行,机器的矢状激光定位线与患者正中矢状线重叠,正常咬合。

1.2.2影像资料测量 扫描后的CBCT数据以DICOM格式输入,图像使用DCTViewer软件进行三维平面重建(冠状面、矢状面、水平面),在CBCT图像的冠状面上对下颌骨舌侧面的下颌下腺窝解剖结构进行测量和分析(图1)。要求所有CBCT图像清晰可见,冠状面图像能显示至缺牙区下颌骨下缘。

缺牙区测量位置的定点:缺失单颗牙齿时,将前部牙颈部远中与后部牙颈部近中连线的中点作为此缺牙区测量位点。若游离缺失或是后牙连续缺失时,将距离第一前磨牙远中13 mm处定为下颌第一磨牙测量位点,距离第一前磨牙远中23 mm处定为下颌第二磨牙测量位点[4]。下颌下腺窝骨凹深度的测量见图2。

所有影像资料由同一口腔影像专业人员在标准参数条件下采集及测量分析,每个CBCT图像定点测量3次,取平均值。

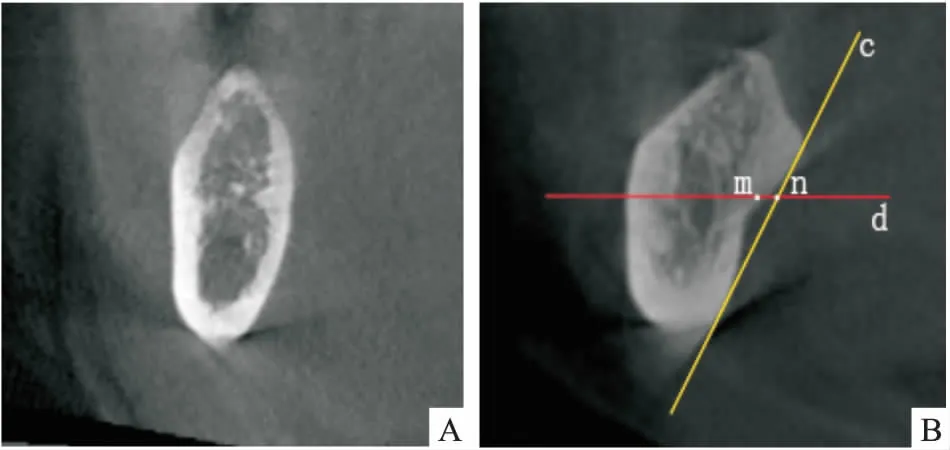

图1 在DCTViewer软件中进行CBCT图像三维调整

在美亚光电 DCTViewer 软件中,各窗口中调节冠状面轴、矢状面轴和水平面轴;A:水平面窗口,建立缺牙区的三维坐标轴,使矢状面轴线通过前后牙齿的中心,冠状面轴线按照上述缺失牙测量位置的定点调整;B:矢状面窗口,使横截面轴线平行于下颌骨下缘,并通过缺牙区牙槽骨嵴顶;C:冠状面窗口,获取缺牙区三维坐标轴的冠状面图像;D:3D图像

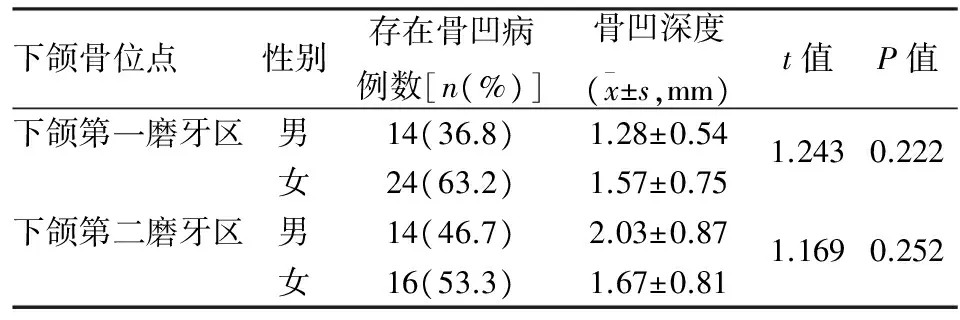

图2 在CBCT冠状面上测量下颌下腺窝骨凹深度

A:冠状面上观察下颌骨舌侧面平滑;B:冠状面上存在明显下颌下腺窝骨凹;线c:连接凹陷上下骨面最突出两点形成;线d:经过下颌神经管上缘的水平线;线d与下颌骨舌下腺窝交点为点m,线d与线c的交点为点n,点m与点n之间的距离即为下颌骨下颌下腺窝骨凹的深度

2 结果

2.1一般情况88例患者中男38例、女50例,年龄20~80岁(46.40±14.64)岁。下颌第一磨牙缺失52例,下颌第二磨牙缺失24例,下颌第一、二磨牙同时缺失12例。在88例CBCT影像资料中,共获取64例下颌第一磨牙缺失及36例下颌第二磨牙缺失的CBCT冠状面图像。

2.2下颌下腺窝骨凹在不同牙位的比较下颌第一、二磨牙区下方下颌下腺窝骨凹深度值符合正态性分布。不同患者下颌磨牙区骨凹解剖结构差异较大,其中下颌第一磨牙区存在骨凹为38例(59.4%),有26例患者下颌骨面圆滑或平坦;而下颌第二磨牙区存在骨凹的比例较高,为30例(83.3%)。下颌第一磨牙区骨凹深度为(1.46±0.69)mm,95%CI:1.24~1.69;第二磨牙区骨凹深度(1.84±0.86) mm,95%CI:1.51~2.16。

2.3下颌下腺窝骨凹在不同性别的比较分别对比下颌第一、二磨牙区下方下颌下腺窝骨凹在不同性别患者中的比例,显示女性患者存在下颌下腺窝的比例均高于男性。并对不同性别患者的下颌下腺窝骨凹深度进行两独立样本t检验,结果表明不同性别患者的下颌第一、二磨牙区下颌下腺窝骨凹深度的差异无统计学意义,见表1。

表1 下颌磨牙区不同性别下颌下腺窝骨凹深度

3 讨论

“骨结合”理论的提出及钛材料的研究,使口腔种植医学得到迅速发展,牙种植技术在临床的应用越来越普遍,其使用及美学效果得到了临床医师及患者的广泛认可,现已成为临床常规的缺失牙修复方法。下颌磨牙区存在较多的重要解剖结构,稍有不慎即会引起严重并发症。在下颌磨牙区进行牙种植术时,植入长久且稳固的种植体,又不损伤重要解剖结构,是医师和患者的共同期望。因此对拟种植区域解剖结构的深入了解及术前影像资料的精准测量是避免并发症的关键。传统二维影像存在重叠、形变大、低分辨率、无三维立体影像等缺点,不便于牙种植术前测量分析;螺旋CT三维重建后图像可多角度观察颌骨与周围重要解剖结构间的关系,但其辐射量大[5]、设备复杂、费用高,口腔医师不便使用及操作。CBCT有较高的空间分辨率、较低的金属伪影[6]、更高的射线使用效率等优势,同时在牙齿种植位点线距测量方面有较高的准确性与可靠性,可为口腔种植术前提供精确的测量数据[7],目前已经广泛应用于口腔种植临床工作中。本研究利用CBCT进行下颌骨三维立体观察,直观精确地反映下颌骨舌侧解剖结构及形态,并进行测量分析。

下颌磨牙区舌侧有下颌下腺窝分布时可明显减少下颌骨宽度,这会影响植入区可用骨高度,降低种植体的初期稳定性。加之下颌后牙区下颌骨舌向倾斜,使种植体植入时舌侧骨板穿孔的风险增加,也增加了种植体及周围骨组织的应力。牙种植术前设计时,术者往往仅注重避免损伤下颌神经管而忽视了下颌下腺窝的存在。Chan et al[8]研究在第一磨牙区种植ø为4 mm和5 mm、长度为12 mm的植体时,舌侧骨板穿孔发生率分别为1.1%和1.2%,尤其易发生于下颌骨舌侧存在凹陷的病例中。Froum et al[9]发现第一磨牙及第二磨牙位点行即刻种植时有高达9%和31%概率会发生舌侧骨板穿孔。在CBCT图像的冠状面图像上可以直观发现,下颌骨舌侧骨面解剖结构的变异较大。部分患者与下颌下腺外侧相邻的下颌骨舌侧骨壁呈不规则骨凹陷,凹陷上方是下颌骨舌侧的牙槽骨板,还有患者下颌下腺窝占据区域的下颌骨舌侧骨壁未见明显凹陷,左右侧下颌骨凹陷的存在也具有不对称性。

本研究证实下颌第一磨牙区及下颌第二磨牙处下颌下腺窝处骨凹普遍存在。第一、二磨牙区下颌骨舌侧凹陷深度之间差异存在显著性,第二磨牙区下颌下腺窝深度大于第一磨牙区,且在人群中比例也大于第一磨牙区,故在第二磨牙区进行种植手术时更应注意下颌下腺窝的影响。结果还显示下颌下腺窝在不同性别中差异无统计学意义,这说明性别对下颌下腺窝凹陷深度影响不大,这与以往研究[10]结果相同。下颌第一磨牙区存在下颌下腺窝有38例患者(约占59.4%),下颌第二磨牙存在骨凹有30例患者(约占83.3%),这与以往研究[8,11]结果略有差别。此差异可能与本实验纳入病例较少,选取人种与其他研究不同等因素有关。

在CBCT冠状面图像上标记并连接骨凹上下处骨面最突出的两点,此线可虚拟为凹陷不存在而舌侧平滑时下颌骨舌侧形态,通过观察发现凹陷最深处多位于下颌神经管舌侧附近,为避开神经管,选取测量神经管上壁水平线与虚拟线之间的水平距离。这种测量方式简便,具有可重复性。目前临床上利用CBCT分析下颌下腺窝的研究相对较少,本研究提示CBCT分析下颌下腺窝形态对选择合适的种植体及调整植体植入方向、深度,避免种植体发生舌侧穿孔等具有重要的指导意义。

[1] 王美青. 口腔解剖生理学[M].7版.北京:人民卫生出版社,2013:99-101.

[2] Givol N, Chaushu G, Halamish-Shani T, et al. Emergency tracheostomy following life-threatening hemorrhage in the floor of the mouth during immediate implant placement in the mandibular canine region[J]. J Periodontol,2000,71(12):1893-5.

[3] Kalpidis C D, Setayesh R M. Hemorrhaging associated with endosseous implant placement in the anterior mandible: a review of the literature[J]. J Periodontol,2004,75(5):631-45.

[4] Akca K, Iplikcioglu H.Evaluation of the effect of the residual bone angulation on implant-supported fixed prostheses in mandibular posterior edentulism. Part I: spiral computed tomography study[J]. Implant Dent,2001,10(3):216-22

[5] Dawood A, Brown J, Sauretjackson V, et al. Optimization of cone beam CT exposure for pre-surgical evaluation of the implant site.[J]. Dentomaxillofac Radiol,2012,41(1):70-4.

[6] Esmaeili F, Johari M, Haddadi P. Beam hardening artifacts by dental implants: Comparison of cone-beam and 64-slice computed tomography scanners[J]. Dent Res J,2013,10(3):376-81.

[7] 李 旻,张志宏,刘红红等.锥形束对牙齿种植位点线距测量精度的实验研究[J].中华放射学杂志, 2016, 50(1):52-6.

[8] Chan H, Benavides E, Yeh C, et al. Risk assessment of lingual plate perforation in posterior mandibular region: A virtual implant placement study using cone-beam computed tomography[J]. J Periodontol,2011,82(1):129-35.

[9] Froum S, Casanova L, Byrne S, et al. Risk assessment before extraction for immediate implant placement in the posterior mandible: A computerized tomographic scan study[J]. J Periodontol,2011,82(3):395-402.

[10] Parnia F, Fard E M, Mahboub F, et al. Tomographic volume evaluation of submandibular fossa in patients requiring dental implants[J]. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod,2010,109(1):e32-6.

[11] Watanabe H, Mohammad Abdul M, Kurabayashi T, et al. Mandible size and morphology determined with CT on a premise of dental implant operation[J]. Surg Radiol Anat,2010,32(4):343-9.