汽车安全带预紧限力系统对前排乘员的保护性研究

2018-03-14葛如海肖建中张苏秀

葛如海,肖建中,张苏秀

(1.江苏大学 汽车与交通工程学院, 江苏 镇江 212013;2.无锡职业技术学院, 江苏 无锡 214121)

随着近年来汽车保有量的增加,交通事故导致的人员伤亡数目不断增加。我国2016 年最新的伤亡数据显示,全年交通事故导致的伤亡数量为大约22万人[1]。安全带作为汽车碰撞时最重要的保护装备,也是配合安全气囊使用最有效的装置[2]。根据交通部事故统计发现:即使在乘用车处于低速行驶时,不配带安全带也会发生乘员死亡;而在佩戴三点式安全带的情况下,95 km/h以下的车速却未出现乘员死亡[3]。目前一些零部件厂开发卷收器、锁扣以及锚点预紧限力装置,在事故发生之前,通过车辆传感器向ECU发送信号,ECU判断后再向它们传达提前预紧的信号,从而结合了被动安全技术和主动安全技术来改善对乘员的保护效果。主、被动安全技术结合可以发挥各自的优点,这也成为未来汽车安全主要的发展趋势[4]。

文献[5]利用移动积分窗算法开发了一种基于制动加速度信号控制的主动式安全带预紧装置。文献[6]通过仿真手段,采用优化预紧式安全带各关键参数的方法,达到了提高预紧式安全带整体防护效率的目的。文献[7]针对预紧安全带中的齿轮齿条式和滚球式预紧结构和性能进行分析及对比。文献[8]针对驾驶员侧安全带不同预紧方式的保护效果进行研究。这些文献主要是对特定的位置以及对驾驶员侧开展研究。采用各种组合的预紧限力方式可以全方位地考虑对乘员的保护,以实现更好的效果。同时,前排乘员有着比驾驶员更大的危险,这主要是因为他们在事故意识和反应上都没有一直处在戒备状态,因此本文主要对前排乘员在不同预紧限力装置下通过正面碰撞仿真研究其6种安全带预紧限力组合时各种伤害情况,最后采用WIC综合评价得出最优的组合。

1 前排乘员正面碰撞仿真模型的建立及验证

1.1 前排乘员正面碰撞约束系统模型的建立

本文为了让结果更加符合实际情况,采用实车上的数据建立仿真模型,同时删去一些不必要的实车模型,减少运算中的时间消耗。如图1所示,模型主要包括局部车内环境模型、安全带模型、HybridⅢ男性第50百分位椭球假人模型等,同时完成对假人与各部件的接触和各部件特性的定义[9]。

安全带模型采用三点式混合式安全带模型,与假人接触部分使用有限元模型,以此模拟假人与织带之间的相对滑动、嵌入效应,同时可以保证假人身体不会下潜和滑脱[10],从而保证结果的精度。其他部分都是采用多刚体模型来提高计算速度。

本文研究的是在卷收器、锁扣和锚点上面增加预紧及限力装置,因此参照一些实车上卷收器、锁扣、锚点的角度和位置,同时依照它们织带的方向设定预紧和限力大致方向,然后通过CATIA软件建立相关的模型,再将模型导入到Hypermesh中进行网格划分,最后将其节点信息和单元信息导入到MADYMO软件中进行最后仿真分析[11]。

图1 正面碰撞前排乘员约束系统仿真模型

1.2 前排乘员正面碰撞试验

根据目前一直采用的2015年版C-NCAP规定,采用碰撞速度为50 km/h达到壁障的路线,在横向任一方向偏离理论轨迹不得超过150 mm,并且前排乘员位置上放置一个HybridⅢ型第50百分位男性假人,如图2所示。

图2 实车试验

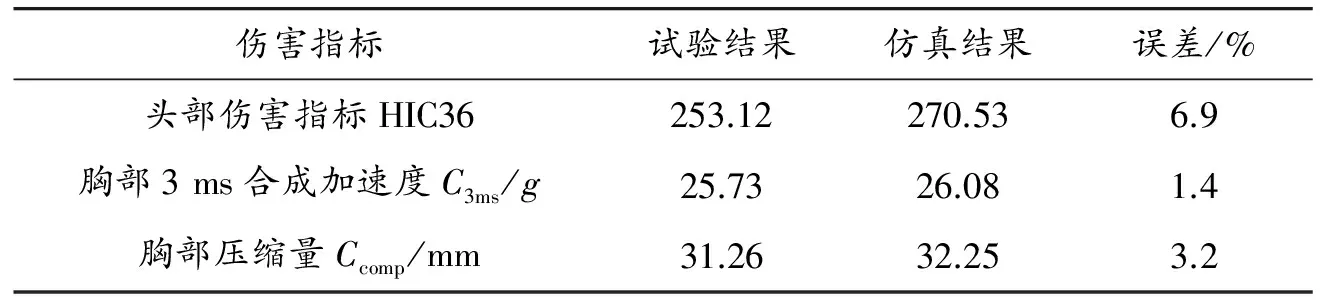

1.3 仿真和实车伤害数据对比

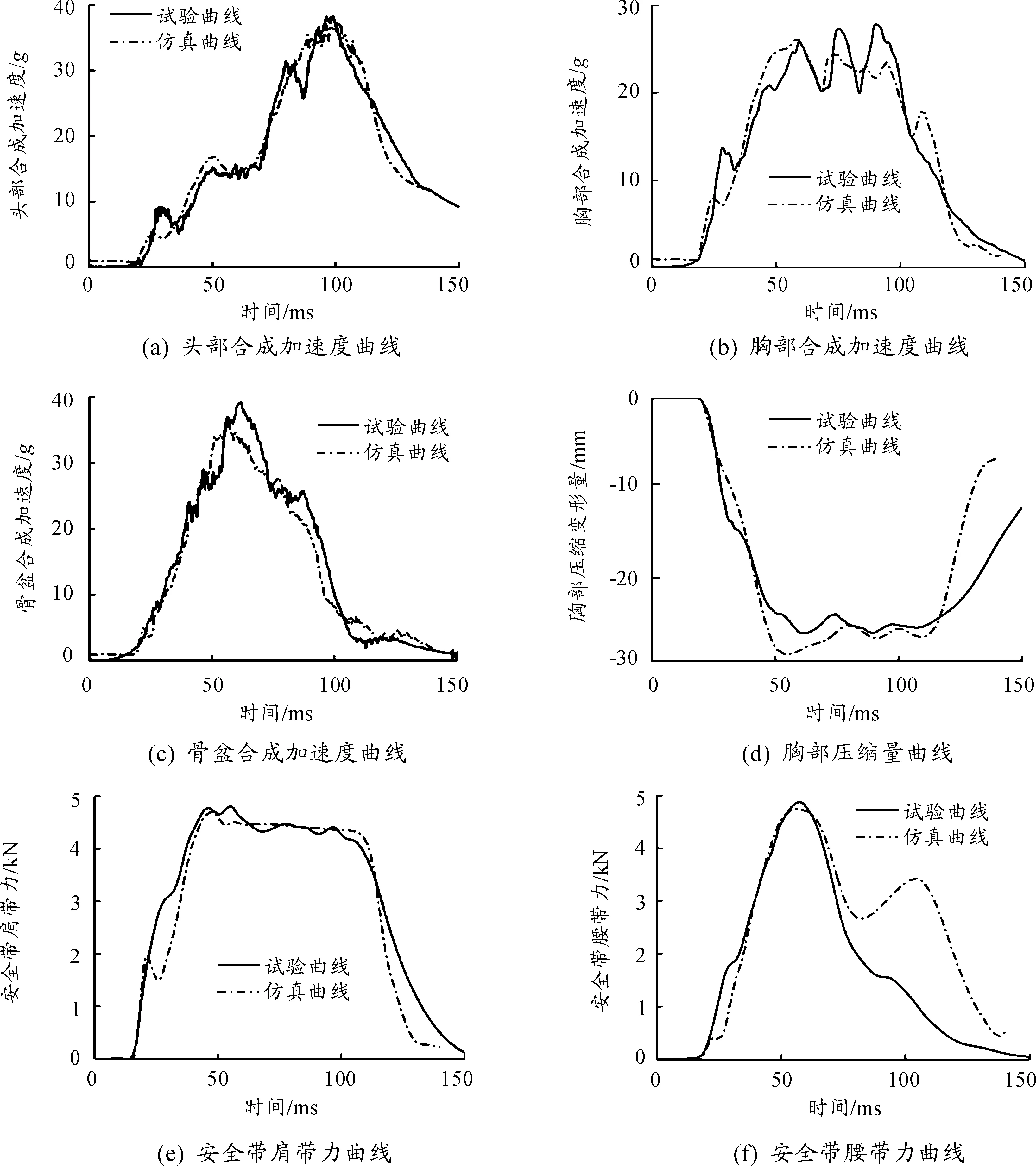

建立正面碰撞前排乘客仿真模型,通过计算前排乘客假人的头部、胸部、骨盆、安全带肩腰带力的伤害响应曲线,同实车试验时的假人各部分伤害响应曲线进行对比[12],结果如图3所示。可以看出:仿真和试验的假人的头部加速度、胸部加速度、骨盆加速度、胸部压缩量、安全带的肩带力、安全带的腰带力的主要曲线特征基本吻合,比如形状、峰值及时刻、脉宽等。假人的伤害值最能体现仿真数据的有效性。表1是关于假人主要仿真指标和试验数据的对比结果。由于实车碰撞时前排乘员的部位移动比较复杂,规律不能完全地通过仿真来找到,但对其的各种伤害响应误差都在15%以内,这就说明建立的仿真模型可以反映真实的碰撞情况。

图3 试验与仿真中的假人伤害响应曲线的对比

表1 试验与仿真中假人评价指标的对比

2 不同预紧限力器组合形式对前排乘员保护效果

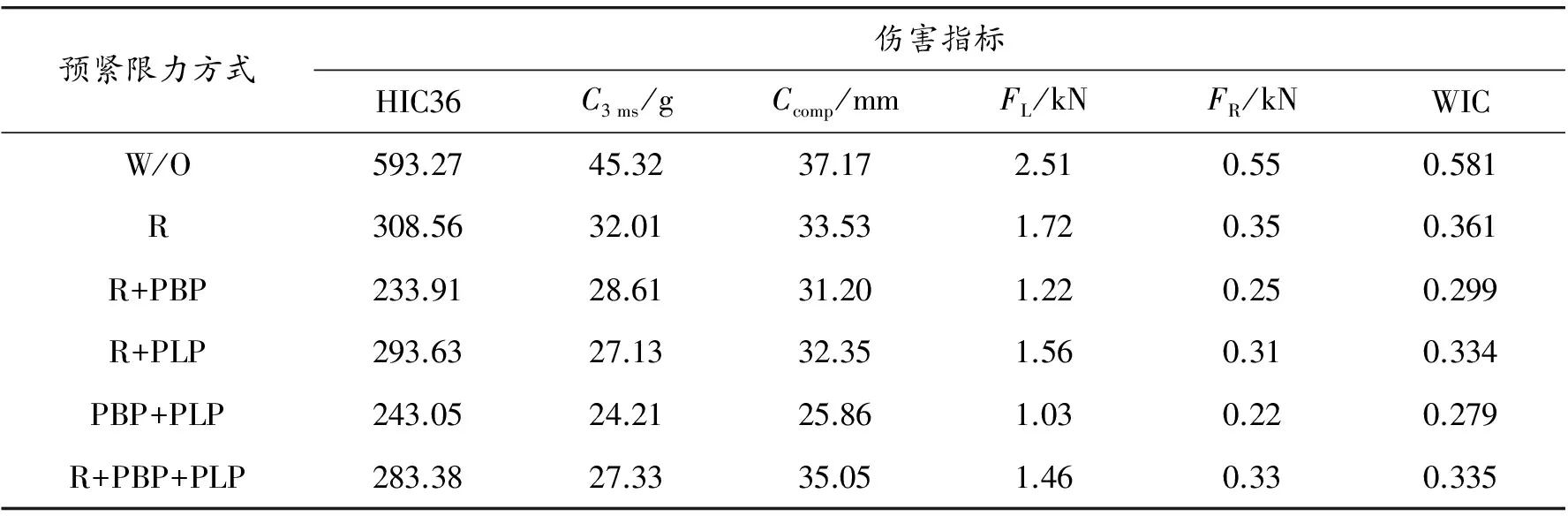

对于不同的预紧限力的装置,首先定义它们的名称:无预紧限力的整个装置称为W/O;预紧限力卷收器称为Retractor(R);预紧限力锁扣称为PBP;预紧限力端片称为PLP。为了更好地反映现实的需求,避免不符合实际的研究而浪费时间,主要研究W/O、R、R+PBP、R+PLP、PBP+PLP、R+PBP+PLP这6种组合。卷收器、锚点、端片的预紧方式都是一样的,即在碰撞发生18 ms后,安全带织带在5 ms内预紧50 mm。限力值都定在3 500 N后对安全带进行释放,以减少对前排乘员的伤害。

为了综合评价前排乘员约束系统的保护性能,充分考虑到约束系统整体对不同部位的保护效果,使用加权的方法对第50百分位男性假人的综合伤害值进行评价,用WIC表示[13],以此评价整个约束系统的保护效果。

式中:HIC36为头部伤害指标值;C3ms为胸部3 ms合成加速度值(g);Ccomp为胸部压缩变形量(m);FL、FR分别为左右大腿骨所受最大轴向力(kN)。

表2为6种装置在前排乘员正面碰撞时仿真得出的伤害值数据。

表2 不同预紧限力方式对前排乘员的伤害值

2.1 头部伤害指标HIC36

从表2的数据可以看出:HIC36的伤害值在前排乘员处在预紧限力卷收器和预紧限力锁扣的状态下达到最小值,为233.91;预紧限力锁扣和预紧限力锚点表现次之,为243.05;而在不存在任何预紧限力的状态下,HIC36的伤害值是最大的,已经接近最小值状态下的2倍,说明预紧限力安全带对前排乘客的重要性。同时可以看出:卷收器和锚点安装预紧限力的效果和只有预紧限力卷收器的效果差不多,不过几种组合方式中只有预紧限力卷收器在HIC36伤害值方面有所降低,卷收器和锁扣的预紧限力组合降低了24.2%,锚点和锁扣的预紧限力组合降低了21.2%,三预紧限力组合降低了8.2%。综上所述,预紧限力卷收器和预紧限力锁扣对于前排的乘员头部的保护效果最好。

2.2 胸部3 ms合成加速度C3 ms

从表2的数据可以看出:在预紧限力锁扣和预紧限力锚点下,前排乘客的C3 ms值最小,为24.21,较卷收器预紧限力降低了24.3%。而在未装预紧限力装置的情况下,C3 ms达到最大值,为45.32。其他的几种组合的值都很接近,相比只安装卷收器预紧限力的C3 ms降低了12%左右。由此可以看出:预紧限力锁扣和预紧限力锚点的组合在胸部加速度方面的保护效果是最好的。

2.3 胸部压缩量Ccomp

从表2可以看出:相比只装有卷收器预紧限力,当安装锁扣和卷收器预紧限力、锚点和卷收器预紧限力、锁扣和锚点预紧限力时Ccomp却有所下降,下降幅度分别为6.7%、3.5%、22.9%。而三预紧限力的效果相比只安装卷收器预紧限力上升了4.5%。由此可见:在锚点和锁扣出预紧限力时,前排乘客的胸部压缩量是最小的,而三预紧限力却没有对胸部压缩量有所改善。

2.4 左右大腿骨所受最大轴向力FL和FR

通过表2可以看出:左右大腿的轴向力在前排乘员处在预紧限力锁扣和预紧限力锚点时达到最小的值;预紧限力卷收器和预紧限力锁扣的力值却在其他几个装置中表现得比较好,最接近最小值;而预紧限力卷收器和预紧限力锚点和三预紧限力的效果却稍逊一些。由此看出:在没有预紧限力情况下,在左右大腿的轴向力上存在相对很大的力,当在锁扣和锚点加上预紧限力后,可以最大程度上降低大腿轴向的力,相对只有卷收器预紧限力而言,左右大腿上的力分别降低了40.1%、37.1%。

2.5 综合评价指标WIC

为了更好地比较出本文的6组方式对前排乘员的保护效果,采用WIC值均衡上面5个伤害指标。从表2可以看出:预紧限力锁扣和预紧限力锚点的组合可以把WIC值降到最低值——0.279,相比只有一种卷收器预紧限力要降低22.7%,在前排成员的保护上效果是最好的;卷收器预紧限力和锁扣预紧限力效果仅次之;不采用预紧限力的效果是最差的,WIC值远远超过其他组合。其他的几种预紧限力方式在效果上是差不多的。

3 结论

本文是在实车试验的基础上应用MADYMO软件建立前排乘员正面碰撞模型,对于6种组合方式在乘员保护的效果上进行研究,分析了主要的伤害指标,同时综合所有伤害指标提出用WIC值进行综合评价,得出以下的结论:

1) 前排乘员虽然相比驾驶员的伤害值会小,但一般情况下前排都会是一些相对驾驶员在身体素质、意识、体态等方面比较弱的人来乘坐,所以很有必要通过研究尽量减少碰撞对其的伤害。

2) 通过研究发现:在锁扣和锚点处增加预紧和限力能最有效地减少对前排的乘员的伤害,相比只有卷收器预紧限力而言WIC值降低了22.7%,同时头部伤害指标HIC36,胸部3 ms合成加速度C3 ms,胸部压缩量Ccomp,左右大腿骨所受最大轴向力FL、FR分别降低了21.2%、24.3%、22.9%、40.1%、37.1%。

[1] 公安部.中华人民共和国道路交通事故统计年报(2016年度)[R].北京:公安部交通管理局,2017.

[2] 钟志华,张维刚,曹立波,等.汽车碰撞安全技术[M].北京:机械工程出版社,2003.

[3] 葛如海,刘志强,陈晓东,等.汽车安全工程[M].北京:化学工业出版社,2005.

[4] 黄世霖.汽车碰撞与安全[M].北京:清华大学出版社,2010:18-19.

[5] 王卫国.汽车安全带预紧器用气体发生器的研究[D].南京:南京理工大学,2004.

[6] 张学荣,刘学军,陈晓东,等.正面碰撞安全带约束系统开发与试验验证[J].汽车工程,2007,29(12):1055-1058.

[7] 刘秋成.新型预紧式汽车安全带关键技术及仿真分析[D].广州:华南理工大学,2009:22-24.

[8] 洪亮,葛如海,周海超,等.正面碰撞安全带约束系统保护效果的研究[J].广西大学学报(自然科学版),2016,41(2):363-370.

[9] MATTEW H.Vehicle crash mechanics[M].Dearborn,Michigan:CRCPrillic,USA,2002:59-63.

[10] 葛如海.汽车正面碰撞乘员约束系统匹配研究[D].镇江:江苏大学,2007.

[11] MADYMO Theory Manual,Version 5.4[K].USA:TNO Road-Vehicle Research Institute,1999.

[12] 齐晓明.主动式安全带预紧装置的开发与仿真研究[D].长沙:湖南大学,2013.

[13] VIANO D,AREPALLY S.Assessing the safety performance of occupant restraint system[Z].USA:SAE Technical,1990:902328.