股骨近端抗旋髓内钉内固定术对股骨粗隆间骨折的影响

2018-03-12王湖兵丁凌志滕晓袁驰

王湖兵,丁凌志,滕晓,袁驰

(台州市中心医院,浙江 台州 318000)

股骨粗隆间骨折是老年人常见闭合性股骨近端骨折,骨质疏松、高龄、步态稳定等均是导致该病发生发展的危险性因素[1]。据报道,股骨粗隆间骨折患者多合并基础疾病[2]。近年来,多采用内固定方案对股骨粗隆间骨折进行治疗,其中股骨近端髓内钉、动力髋螺钉系统 (DHS)、股骨近端锁定钢板(ALP)是较常见的手术方案[3]。在此基础上有学者提出应用股骨近端抗旋髓内钉 (PFNA)进行内固定,与传统锁定钢板相比PFNA带有螺纹,降低复位丢失率,有效提高其稳定性,可改善病灶血运,符合生物力学基础[4]。本文分析PFNA内固定术对髋关节功能评分、术后负重活动时间及下肢深静脉血栓发生的影响,以探讨其临床价值。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择2016年2月-2017年5月本院收治的100例股骨粗隆间骨折患者。纳入标准:(1)经影像学检查确诊为股骨粗隆间骨折;(2)须行手术治疗;(3)精神正常可配合本研究。排除标准:(1)合并恶性肿瘤或其他病理性骨折;(2)治疗过程中转院或中途退出本研究者;(3)脑缺血或脑梗死病情稳定期小于半年。将入组患者随机分为PFNA组和ALP组,每组各50例。两组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),详见表1。本研究患者知情同意并经医院伦理委员会通过。

表1 两组一般资料比较

1.2 方法 (1)PFNA组采用PFNA内固定术治疗,骨科牵引床取仰卧位,C型臂X射线机辅助治疗,牵引复位患肢。于股骨大转子尖上方5cm处切开,股骨大粗隆顶点分离臀中肌及皮下组织,向股骨髓腔内将导针插入。空心开口置入PFNA主钉,以15°作为瞄准器前倾角,通过侧方瞄准器将导针钻入,使导针位于股骨颈中央、股骨颈中下1/3处。后钻透外侧骨皮质后将螺旋刀片置入并锁定,将主钉尾帽拧入,透视下固定完整后将切口逐层缝合。(2)ALP组采用股骨近端锁定钢板法治疗,股骨近端外侧取切口,切断股外侧肌,充分显露股骨大转子及骨折部位,尽可能复位骨块,后使用克氏针短暂固定,在X射线透视下钻孔将3枚锁定螺钉拧入后消除克氏针,并将锁定螺钉固定,逐层缝合切口。

1.3 观察指标 记录两组术中出血量、切口长度及手术时间。开始负重训练前复查X线,如骨折端基本稳定,骨折局部症状基本消失,且已经形成骨痂,则判定为具备进行负重训练的条件[5],随访至术后1年,记录两组开始负重训练的时间。骨折愈合定义为:X线下骨折线模糊且有连续性骨痂通过[6],记录骨折愈合时间。于术前、术后3个月、12个月使用Harris评分系统[7]对患者髋关节功能进行评价,满分100分,包括疼痛情况44分,畸形情况4分,活动度5分,行走时间11分及基本生活技能36分,分数越高者提示髋关节功能越好。随访期间记录两组并发症发生情况。

1.4 统计学处理 使用SPSS 19.0数理统计学软件包行统计学分析,计量资料采用(±s)表示,行t检验,计数资料采用频数表示,采用χ2检验。

2 结果

2.1 手术情况 与ALP组比较,PFNA组手术耗时及术中出血量少,切口长度较短,差异均有统计学意义(P<0.05)。 详见表 2。

表2 两组手术情况(±s)

表2 两组手术情况(±s)

与ALP组比较*P<0.05

组别 n 手术时间(m i n) 出血量(m L) 切口长度(c m)P F N A 组 5 0 5 2.4 3±1 0.8 4* 8 0.9 4±1 3.2 9* 7.0 2±1.2 3*A L P 组 5 0 7 4.3 9±1 2.3 8 1 4 2.1 9±2 0.4 2 1 2.3 5±1.7 8

2.2 术后情况 治疗后PFNA组开始负重时间较ALP组早,骨折愈合时间较ALP组短,差异均有统计学意义(均P<0.05)。详见表3。

表3 两组开始负重训练时间及骨折愈合时间(±s,周)

表3 两组开始负重训练时间及骨折愈合时间(±s,周)

与 ALP 组比较,*P<0.05

组别 n 开始负重训练时间 骨折愈合时间P F N A 组 5 0 4.2 8±1.0 3* 9.8 9±2.4 3*A L P 组 5 0 1 0.3 8±2.1 2 1 4.3 2±2.5 1

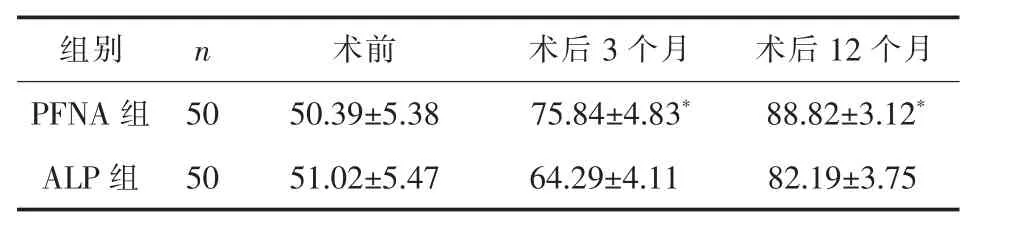

2.3 髋关节功能 术前两组Harris评分差异无统计学意义(P>0.05),术后 3 个月、12 个月时 PFNA组Harris评分高于ALP组,差异有统计学意义(P<0.05)。 详见表 4。

表4 两组髋关节功能评分(±s,分)

表4 两组髋关节功能评分(±s,分)

与ALP组比较*P<0.05

组别 n 术前 术后3个月 术后1 2个月P F N A 组 5 0 5 0.3 9±5.3 8 7 5.8 4±4.8 3* 8 8.8 2±3.1 2*A L P 组 5 0 5 1.0 2±5.4 7 6 4.2 9±4.1 1 8 2.1 9±3.7 5

2.4 并发症 随访至术后1年,PFNA组出现下肢深静脉血栓、内固定切割各1例,ALP组出现5例下肢深静脉血栓,3例内固定切割,2例内固定断裂以及1例髋内翻,PFNA组术后并发症发生率为4.0%,低于ALP组22.0%,差异有统计学意义(P<0.05)。

3 讨论

股骨粗隆间骨折是现阶段临床较为常见的骨折类型,常采用外固定、髓内内固定、髓外内固定及人工关节置换术进行治疗。髓外固定多以DHS和ALP最为常见,而髓内内固定术多以PFNA及Gamma钉治疗为主。有研究指出,采用PFNA治疗时可有效维持传统股骨近端带锁髓内钉 (PFN)治疗的生物力学优势,并指出PFNA使用螺旋刀片固定方案取代传统螺钉固定方案,而螺旋刀片固定可有效改善锚合效果及骨质填压,提高抗旋转能力及稳定性,具有抗内翻畸形作用[8]。

相比ALP,PFNA稳定性、抗旋转性均增强,对周围血供及骨膜破坏较小,避免骨质塌陷,加速骨折愈合[9-10],且使用PFNA治疗可良好维持颈干角,缩短早期活动时间,降低并发症的发生率。传统的钢板治疗以股骨近端解剖形态设计,钢板与骨折部位无法完全贴合,存在松动可能,不利于保持复位状态[11]。此外,采用ALP治疗的手术方案往往出血量多,切口较大,术中切断外侧肌肉,对于早期负重训练较为不利[12]。依据人体生物力学及偏心固定的特点,ALP固定后可能导致股骨纵轴方向与髋关节力线方向一致,骨折部位受力较大,增加髋内翻机率。

本研究结果显示,采用PFNA治疗其手术时间、手术切口长度及出血量均低于采用ALP治疗者,骨折愈合及开始负重训练时间均早于ALP组。髋关节功能方面,PFNA术后3个月及12个月均优于ALP固定者,且前者并发症更少。作者认为采用PFNA方案治疗时,近端骨折块稳定性增加,螺旋刀片锚合力提高,抗切出力提高,因此其疗效得以保证。

PFNA治疗属于微创固定术,可有效避免骨膜和骨折端软组织剥离,维持骨折端血供,以减少术后并发症发生率,提高骨折愈合力及临床疗效。PFNA属于新型股骨近端内固定系统,术中无需完全暴露骨折部位,呈半闭合状态复位固定,减少周围组织的损伤或破坏[13]。

综上所述,采用PFNA内固定术对股骨粗隆间骨折进行治疗,术中出血量较少、手术时间短、局部创面较小,且能将患者负重活动时间提前,可有效改善术后髋关节功能,并发症发生率相对较低。