益生菌对胃癌术后感染并发症以及术后恢复的影响

2018-03-08刘保荣慕喜喜

刘保荣 慕喜喜 袁 博 葛 鹏

胃癌是我国多发的肿瘤性疾病之一,而手术切除是其治愈的唯一可能的方法。然而,对于胃癌手术,术后感染等并发症的发生率仍然较高。消化道菌群是一个复杂的、多种微生物及消化道黏膜之间相互作用的微生态系统,参与宿主的免疫反应以及胃肠道屏障形成,菌群系统的失衡与机体免疫力下降、感染发生有关。手术应激、术后胃肠道功能和结构的改变、预防性抗生素应用均能破坏人体消化道菌群的平衡,容易导致感染性疾病的发生,影响术后恢复。本研究纳入了119例胃癌手术患者进行研究,旨在探究益生菌应用在降低胃癌患者术后并发症发生率以及促进术后恢复中的作用。

1 资料与方法

1.1 病例资料

119例均来自2014年4月至2015年12月在西安市中心医院住院并行胃癌切除术的患者。纳入标准:①经病理学检查被诊断为胃癌并行胃癌择期手术治疗;②饮食无异常,未服用益生菌;③无幽门梗阻、消化道穿孔和严重全身性疾病等;④签署知情同意书。119例患者随机分为试验组和对照组。其中试验组60例,对照组59例。

1.2 治疗方法

对照组按照常规术前准备,术前0.5小时经静脉应用头孢呋辛钠3 g+甲硝唑500 mg,若手术超过3 h则再加用一次,术后1天静脉滴注头孢呋辛钠3 g+甲硝唑500 mg(2次/天)。总预防性用药不超过24 h;试验组除采取与对照组一致的术前准备外,从术前第5天开始应用双歧杆菌三联活菌散(2 000 mg/次,3次/天)以补充肠道益生菌。术后则在患者排气后能够接受全流食开始同时予以益生菌治疗,剂量和术前一致。两组患者在试验期间均不再服用其他含益生菌的药物或食用发酵奶制品。

1.3 观察指标

分别检测术前1天以及术后第1、第7天的血清C反应蛋白水平(C reactive protein,CRP),以观察患者的炎症反应程度;检测术前1天及术后第3、第7天血清前白蛋白水平以观察患者营养状况;同时记录患者是否发生手术部位感染(包括表浅切口感染,切口深部感染或手术器官/间隙感染)、其他部位感染(呼吸系统感染、泌尿系统感染、败血症等)以及其他胃肠道不适(便秘、腹泻);记录两组患者首次排气时间及手术后住院天数。

1.4 数据统计

应用t检验对两组计量资料进行比较,采用χ2检验对两组计数资料进行比较;通过SPSS Statistics 20.0进行统计学检验。

2 结果

2.1 患者一般情况

试验组和对照组的性别、年龄、术前POSSUM评分以及肿瘤位置的分布见表1,两组之间上述特征没有统计学差异(P<0.05)。

表1 试验组与对照组患者一般情况比较/例

2.2 两组患者并发症发生情况

对照组发生术后感染10例,其中切口感染7例,呼吸系统感染2例,泌尿系统1例;试验组发生术后感染3例,其中切口感染2例,呼吸系统感染1例;两组的术后感染发生率具有差异(P=0.043)。对照组患者中有18例发生胃肠道不适,试验组有6例;与对照组相比,试验组发生腹泻、便秘的几率较小(P=0.007)(表2)。

表2 两组患者术后感染与胃肠道不适比较(例,%)

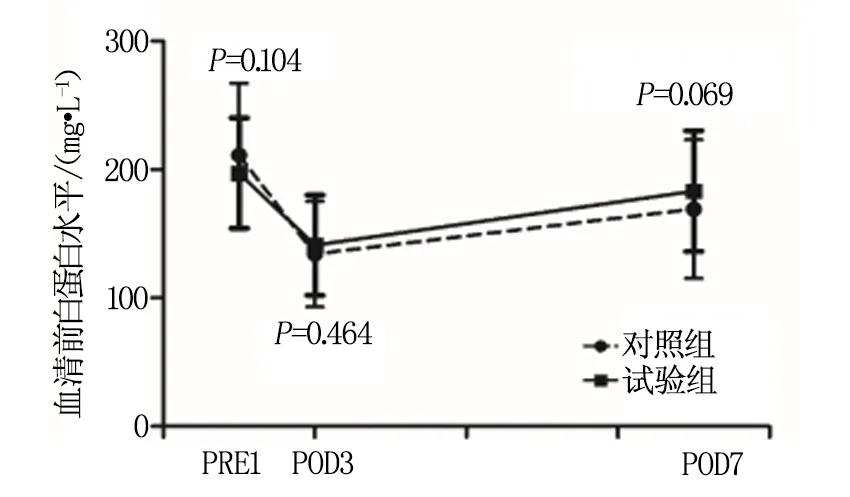

2.3 两组患者术后恢复情况比较

两组患者术前1天以及术后第1、第7天的血清CRP水平改变见图1。两组患者的CRP水平均在术后第1天有所上升,术后第7天下降。其中术前第1天、术后第1天两组患者的CRP水平没有差异[(术前第1天PRE1水平:对照组为(21.1±9)mg/L,试验组为(19.3±11)mg/L,P=0.338;术后第1天POD1水平,对照组为(77.6±21)mg/L,试验组为(73.8±17)mg/L,P=0.365)],术后第7天试验组CRP水平低于对照组[术后第七天POD7水平:对照组(49.9±11)mg/L,试验组(34.9±13.6)mg/L,P<0.01]。两组患者术前1天及术后第3、第7天血清前白蛋白水平改变见图2。两组患者的前白蛋白水平均在术后有所下降并在术后恢复的过程中逐渐上升。两组患者3个时间点的前白蛋白水平没有差异[术前第1天PRE1水平:对照组(211±56)mg/L,试验组(197±43)mg/L,P=0.104;术后第3天POD3水平:对照组(134±41)mg/L,试验组(141±39)mg/L,P=0.464;术后第7天POD7水平:对照组(169±54)mg/L,试验组(183±47)mg/L,P=0.069]。比较两组患者的术后排气时间及住院时间,结果显示,试验组患者术后的排气时间及住院时间均短于对照组患者。试验组的平均排气时间比对照组早17.8个小时,平均术后住院时间比对照组短2.5天(表3)。

图1 两组患者血清CRP水平

图2 两组患者血清前白蛋白水平

表3 两组患者术后排气及住院时间比较

3 讨论

中国是胃癌发病率最高的国家之一,其发病率仅次于肺癌。且胃癌死亡率亦较高,居消化道肿瘤死亡原因的第一位[1]。近年来,随着胃癌早期筛查技术的不断发展,胃癌得以在较早的、仍能进行手术的阶段被发现,胃癌根治术得以施行。一些进展期胃癌的患者亦可从胃癌手术中获益。肿瘤的完整切除以及标准的淋巴结清扫,再辅以新辅助化疗、术后放化疗可明显提高胃癌患者的生存时间。然而胃癌术后并发症如术后感染、胃肠道麻痹等的发生率仍然较高,影响胃癌患者的术后恢复并且使住院时间延长、医疗费用增加[2-5]。为了降低术后感染而预防性使用抗生素可能会导致耐药菌的出现,限制了抗生素的应用,因此我们需要寻找新的方法或者途径去减少术后感染的发生,促进术后恢复。

人体的消化道菌群是由多种细菌、酵母菌、病毒和寄生虫组成的1个复杂的、微生物与消化道黏膜之间发生相互作用的微生态系统[6]。当这个生态系统处于平衡时,这些微生物与宿主形成共生关系,参与宿主的能量代谢、免疫反应以及胃肠道屏障形成。这种平衡容易受到如饮食、气候、年龄、药物应用、疾病和生活方式等多方面的影响[7]。胃癌治疗的手术应激、手术当中胃肠道黏膜血液供应的减少,以及手术过程中对胃肠道黏膜的损伤均有可能引起胃肠道菌群失衡。术后消化道内容物通过路径的改变、消化道动力异常亦使原有胃肠道内环境发生改变,如Roux淤滞综合征因为食糜淤积在盲端而造成有害细菌过度生长,可引起上腹痛、腹胀、腹泻等症状。此外肠道细菌的数量和种类往往受到胃酸分泌量以及肠道动力影响,胃切除术后可导致胃酸分泌减少以及胃肠道动力障碍,从而引起肠道菌群失衡[8]。虽无直接证据表明肠道菌群失调可直接引起术后感染,但肠道菌群失衡可影响患者机体的免疫状态,并可造成营养不良,从而间接增加术后感染的风险;菌群失衡之后肠道细菌移位的机率大大增加,容易引发全身性感染[9]。

益生菌能够有效地定植在胃肠道黏膜,重新构建胃肠道屏障[10]。Sartor等发现益生菌和益生元联合应用能够增加上皮细胞活性,改善胃肠道黏膜屏障,减少有害物质的吸收以及抑制有害菌的定植与生长,降低机会性感染发生的几率;而一项以胃肠道手术患者为研究对象的RCT试验亦显示应用益生菌制剂组具有更低的呼吸道感染、手术部位感染、吻合口瘘发生率。而且,益生菌组具有更短的住院时间[11]。在本研究中我们发现,与对照组相比,试验组术后感染的发生率有所降低,其手术部位感染、呼吸系统感染、泌尿系统感染几率均有所下降。与前述的研究结果一致,这种保护作用可能与益生菌能够稳定胃肠道屏障、增强免疫系统有关[12]。此外,我们还发现应用益生菌的胃癌术后患者发生腹泻、便秘等几率亦有所下降,这与益生菌能够修复、维持胃肠道菌群平衡,修复被损伤的胃肠道黏膜的作用有关。在术后恢复方面,两组患者的炎症指标CRP水平在术前1天及术后第1天没有差异,但术后7天与对照组相比试验组的CRP水平更低,这与试验组发生感染的例数更少有关,另一方面也说明试验组因手术应激而升高的CRP水平在术后恢复得更快。两组的前白蛋白水平在3个时间点均没有差异,虽然在术后第7天与对照组相比试验组的前白蛋白水平略有增加。这可能与测量时间点的选择有关。Nada等的研究显示在接受胃肠道手术的患者中应用肠内营养和益生菌,前白蛋白在术后第10天即可恢复至术前水平[13]。与Nada等的研究不同的是,我们只是单独应用了益生菌,所以后续我们需要更多的研究去探究联合应用肠内营养和益生菌是否比单独应用益生菌更能帮助患者恢复。因为益生菌能减少术后感染的发生以及促进术后恢复,所以我们的研究也显示试验组患者的术后排气时间以及住院时间均比对照组有所提前,试验组的胃肠道功能恢复优于对照组。

益生菌治疗对维持胃肠道菌群平衡以及保持机体正常免疫状态极为重要,能够减少胃癌手术术后感染的发生,促进胃癌患者术后恢复。考虑到术后并发症的发生率仍然较高,益生菌应用作为1种成本较低、对减少术后并发症较为有效的、副作用较少的辅助治疗应该得到临床工作者的重视。

[1] Chen W,Zheng R,Baade PD,et al.Cancer statistics in China,2015〔J〕.CA Cancer J Clin,2016,66(2):115-132.

[2] Lepage C,Sant M,Verdecchia A,et al.Operative mortality after gastric cancer resection and long-term survival differences across Europe〔J〕.Br J Surg,2010,97(2):235-239.

[3] Papenfuss WA,Kukar M,Oxenberg J,et al.Morbidity and mortality associated with gastrectomy for gastric cancer〔J〕.Ann Surg Oncol,2014,21(9):3008-3014.

[4] Takeshita H,Ichikawa D,Komatsu S,et al.Surgical outcomes of gastrectomy for elderly patients with gastric cancer〔J〕.World J Surg,2013,37(12):2891-2898.

[5] Yu J,Hu J,Huang C,et al.The impact of age and comorbidity on postoperative complications in patients with advanced gastric cancer after laparoscopic D2 gastrectomy:Results from the Chinese laparoscropic gastrointestinal surgery study (CLASS) group〔J〕.Eur J Surg Oncol,2013,39(10):1144-1149.

[6] Rajili-Stojanovi M,Smidt H,de Vos WM.Diversity of the human gastrointestinal tract microbiota revisited〔J〕.Environ Microbiol,2007,9(9):2125-2136.

[7] Di Bartolomeo F,Startek JB,Van den Ende W.Prebiotics to fi ght diseases:Reality or fiction〔J〕.Phytother Res,2013,27(10):1457-1473.

[8] Chen JC,Lee WJ,Tsou JJ,et al.Effect of probiotics on postoperative quality of gastric bypass surgeries:a prospective randomized trial〔J〕.Surg Obes Relat Dis,2016,12(1):57-61.

[9] Yang Z,Wu Q,Liu Y,et al.Effect of Perioperative Probiotics and Synbiotics on Postoperative Infections After Gastrointestinal Surgery:A Systematic Review With Meta-Analysis〔J〕.JPEN J Parenter Enteral Nutr,2017,41(6):1051-1106.

[10] Avadhani A,Steefel L.Probiotics:a review for NPs〔J〕.Nurse Pract,2015,40(8):50-54.

[11] Kotzampassi K,Stavrou G,Damoraki G,et al.A four-probiotics regimen reduces postoperative complications after colorectal surgery:A randomized,double-blind,placebo controlled study〔J〕.World J Surg,2015,39(11):2776-2783.

[12] Gibson GR,Roberfroid MB.Dietary modulation of the human colonic microbiota:introducing the concept of prebiotics〔J〕.J Nutr,1995,125(6):1401-1412.

[13] Rayes N,Hansen S,Seehofer D,et al.Early Enteral Supply of Fiber and Lactobacilli Versus Conventional Nutrition:A Controlled Trial in Patients With Major Abdominal Surgery〔J〕.Nutrition,2002,18(7-8):609-615.