营造笔记之集结的风景

——两塘书院暨金石博物馆设计

2018-03-08汤桦

汤桦

袁丹龙

桥轻盈而有力地跨越溪流,它不只是连接早就存在的河岸,只有当桥横跨溪流时,河岸始为河岸。桥有意使得河岸在两侧展开。河岸并不沿着溪流发展出干旱的陆地。桥和河岸给溪流带来扩展的地景,使得溪流、河岸和陆地成为彼此的邻居。桥集结了大地成为溪流四周的景观。

……

诗并不飞翔凌越于大地之上以逃避大地的羁绊,盘旋其上。正是诗,首次将人带回大地,使人从属于大地,并因此安居。

——海德格尔[1]

对我而言,在一个风景如画的自然环境里建造一座房子无疑是充满负罪感的事情。而当我们把场地的风景作为设计的核心元素集结在一个空间的结构里面时,房子被消解成容纳风景容器的片段,并成为风景本身。

集结的概念来自海德格尔,经由诺伯-舒兹的解读而赋予了更多建筑学的意义。借海德格尔对桥的论述,诺伯-舒兹认为建筑存在的目的就是将敷地变为场所,揭露隐伏在既有环境中的意义。人想要获得“存在的立足点”,就必须知道自己身处何处,同时理解自身与环境的关系。建筑为人提供了一个“存在”的证明,它的意义不仅仅在于提供一处身体的“庇护所”,同时也有机会让人的心灵获得“安居”。

因此,建筑不是简单地模仿环境,去取得视觉上的协调。通过领会环境的意义,建筑将生态、文化、记忆、材料、建造加以集结,从而传达出新的意义。经由集结,建筑保存并强化了原有的风景,并使风景具有意义。

图1:场地区位

图2:周边环境

一、地景

韶关西郊天子岭,山岚起伏,溪流萦回,其间奇石林立,植被葱郁。20世纪农业学大寨,兴修水利,筑坝蓄水,遂有长塘、佛塘两水库点缀于青山之间。两塘被当地人比喻为一对温婉的姐妹,伴随着起伏的群山,静静诉说女儿家的心思。水面四周绿草茵茵,水中晶莹碧透,倒映着青山与蓝天、白云,相衬为一幅轻灵空透的水彩画。

两塘书院即位于天子岭山脚,依偎在长塘边上,是莞韶城“双塘印雪”文化景观的重要组成部分(图1、图2)。莞韶城是由东莞和韶关合作开发的创新驱动平台,由中国城市规划研究院深圳分院进行整体规划。莞韶城的规划借鉴并升级了松山湖的生态格局,以低冲击开发理念,保育原有的水库、鱼塘、山林、溪流、湿地等自然生态元素,致力于营造一个低碳生态、宜业宜居的新型城市空间。

二、建筑之前与“木匠团”

作为设计的一个过程和一种方法,建筑学有一个说法叫作“公众参与”,是对建筑师与客户之间关系的一种回归式的反省。这不像以前建造房子:“这天,住在园子旁的业主带着一位木匠去看自己的建造场地,请他帮着盖房子。他们在缓坡的地方停下来,木匠观察了树木、土地和周年环境,远眺了山谷中的镇子。然后他从腰带中取出一些木楔子,依次先步测距离,再以楔子一一标定(注意这里并不涉及房屋的‘类型’,操作程式是约定俗成的)。木匠就此完成了他的开局程式。接着他问明业主那些不可挪动的树木(受崇拜的圣物)所在,弯腰将木楔移动几英尺以绕开,然后点头流露出满意的神情,并确信新建的房子不会遮挡住邻居的景观……(他继而预估了采光、朝向、上下山路等状况)。”这是Amos Rapoport的书中对于乡土建筑的设计过程的描述。我们今天的设计过程,尽管较之过去面临着更复杂的技术性问题,我们会看到其中有两个根本的区别:一是直接参与;二是对房子的态度。所谓直接参与,它显示了业主和设计者的关系的深度,并且这种深度在乡土建筑中趋于极端的状态——业主和设计者的同一,即这时的设计是由业主和他的“木匠”共同完成的。这显然不同于今天的方式。关于第二点对房子的态度问题,我们可以先看一看我们现在的情形。从学院派到包豪斯,一种神圣的使命就被建筑师自我赋予到建筑师的观念之中。建筑师有意识地作为表现人的某种理想的艺术家的身份对世界讲话。显然这种讲话是布道性的,因而也是强制性的。同时由于时代的文化背景所造成的我们今天的设计体制,使业主(使用者)和建筑师位于两个不同层次的不同的位置。

在“两塘书院”的设计之初,我们预设了一种类似的关系,一方面与业主融为一体,充分沟通,分享共同的价值观;另一方面,把“木匠”的身份进一步明确,充分发挥“工作坊”的工作特点,请各种各样的“木匠”参与意见,形成一个混合的多样性的“木匠团”(图3),借不同视角、价值立场对构思的过程进行批判和追问。于是,我们与规划师朱荣远,建筑师崔愷、孟建民,结构工程师王兴法,景观设计师李宝章、陈侃,建筑媒体人赵磊,室内设计师倪阳等人进行了多轮沟通,希望能够在其中集结不同领域的专业智慧,更重要的是对当下的设计机制进行某种探索。

图3:“木匠团”

图4:从林间小径看两塘书院

三、建筑

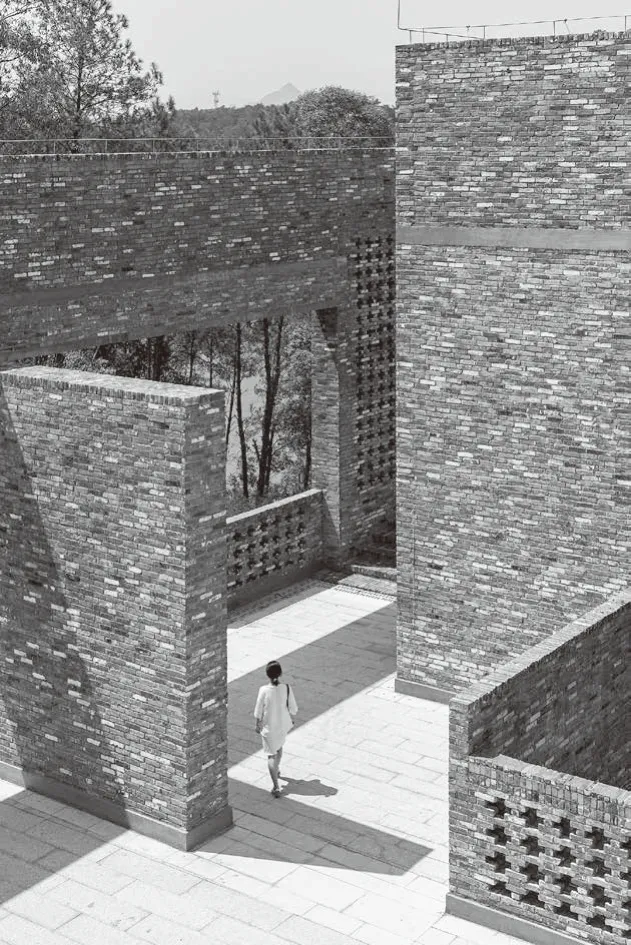

沿着长塘边上的小径蜿蜒前行,忽有青砖小筑从林中飞起。这便是林间偶遇两塘书院给人的第一印象(图4)。自然和人文为场地赋予了两个维度的风景。在建筑层面,我们首先需要回应的是如何对待既存的风景;其次,在如此优越的条件中,建筑是否能够为场地带来全新维度的风景。

图5:项目初期草图

图6:项目后期草图

图7:项目鸟瞰

图8:项目中庭

1.碎片化和纪念性

在设计阶段,我们给自己规定了一个限制性规则:尽量不扰动场地内本来存在的一草一木。在最初的设想中,我们希望建筑以一种碎片化的方式,将体量灵活散布在山林水岸,同时以片墙形成框景的手法来将自然景色吸纳到建筑中。建筑的“散落”相对延展的环境而言却又是“聚落”的关系(图5)。 当建筑的在各位“木匠”碎片化的议论和建言中初具雏形时,一天晚上,赵磊来到了工作室。作为一个建筑学方面的媒体人,他从松散的聚落式结构的讨论中,提出了关于“纪念性”的话题。于是,稳定的布局结构被扰动,产生了另外一种声音,一个关于在人文主义的时代潮流中,向日渐罕有的英雄主义致敬的空间意象。回转变化的空间与大台阶和高处的平台,人文与纪念性元素,岭南园林的片断拼贴与构成主义的空间秩序,这种二元式的并置产生了有趣的张力。

某日,朱荣远和我到何镜堂先生在广州的工作室参加一个学术活动,我专门带上两塘书院的草图模型等向先生请教。其间谈及当代岭南建筑的话题,并针对两塘书院的设计谈到了广东建筑的地域特点,以及岭南的气候、人文气质和包容性等。何先生作为一位长期活动在设计一线的建筑大师,是岭南建筑的一面旗帜,他对于两塘书院建筑设计的建议使我们深受启发。于是,在设计的过程中提及了可园——为数不多的在广东的私家园林。我们想是否也可以把可园的园林精神“榫卯”到两塘书院的空间结构之中。

尽管最终呈现出来的是一个相对完整的形体,但“聚落”的思路一直贯穿始终,不同的要素被一个统一的形式集结其中(图7)。建筑体量操作由一个长条矩形展开,一条斜线的切割同时带来从水岸观看建筑时主体体量的弱化,而从内部向外取景时透视效果的强化。建筑中部体量进行挖空,用方形平台进行嵌套,并向室外环境延伸,各部分围绕中庭递次展开。

建筑布局依山就势,在不同标高与外部环境衔接,在一层、负一层、负二层都有直接与地面连接的出入口。中部挖空的庭院将自然景观引入室内,使室内外空间相互交融,而中心的庭院则更加强化了这种空间上的互补契合(图8)。虚体空间、景观、实体空间,在此处相互咬合,形成建筑在空间上的榫卯关系。

在地面部分,建筑与景观之间的空间布局有意向岭南可园取法。可园精致小巧,但变化丰富,借着空间不断穿插、掩映,行人游走其中不断有新的感官体验。可园的空间布局逻辑被投映到两塘书院中,一系列体量相互嵌套、切割,形成了层层叠叠、环环相扣的空间关系,增加了游走其间视线体验的景深效果。

2.空间操作

精心设计而又不留痕迹的路径是东方园林空间经营的重要元素,也是我们在设计中组织空间的基本线索。但由于尽量避免扰动场地的现状是两塘书院设计的初衷,因此参观流线被限制在一个尽可能狭窄的带状范围之内,从而成为一个上下起伏的立体漫游路径。

在场地层面上,建筑的空间序列自山体向水面渐次过渡,有一个来自道路的隐形的物体,由碎片化的随机无序的状态,通过一个由过街楼建立的入口空间(图9),来到一个由片墙构成的方形院落,但这个院落并不封闭,它面向四个方向分别有不同的界面,以显示后面空间的差异。而最希望被表达的是这个方院内不同材料的建筑形体和元素相互契合的类似榫卯结构的交融关系。院落的东侧是一个相对小的建筑体量,门厅与通往外部的过街楼在这个地方交会。院落南侧是一条飞跨山间道路的走廊,并向西延伸,成为一个完整的石墙,坚定有力,伸出悬臂于山坡之上。院落北侧是一片开敞的拦河,青砖砌筑,迎向山坡和更远的丛林。而在方院的西侧,通过几片砖墙,看到一个置于高墙之间的宽大台阶,通向天空(图10)。在台阶的起点,有一个通向展厅的入口和入口处的微小庭院。如果你拾级而上,你就来到了一个凌空的高台,俯瞰长湖和山谷的深远。高台是展厅的屋顶,却成为一个具有纪念意味的场所,台阶的单纯化和尺度是塑造纪念意味的主要原因,同时,尽端的空间带给你停留的感觉,如同来到一个关于天空、湖水和山谷的露天展厅,使你有机会在一个新的视角看到不同平常的风景,并因此使山水具有了画面感和仪式性。

如果你没有登上大台阶,而是通过小庭院的廊道进入室内展厅,一个狭长的空间将你的视线引向前方。由于是金石博物馆,展品的尺寸不大,正好可以布置在展厅的长边,并因此强化了空间的方向性和体积的完整性。除了盒子的北侧是一片落地的透明玻璃之外,其他各面均为深色实墙。盒子中央有水平面和垂直面的相交形成空间的切割(图11),室外风景的切入为室内空间带来流动的张力。顶部缝隙的天光沿着垂直面倾泻而下,观众在围绕天光的楼梯上完成参观的路线,并最终来到盒子的最西端——一个高耸的、充满阳光的透明展厅。比例和尺度的变化给空间带来不同的方向性,并因此而暗示行进的路径。这个路径在经过高低、明暗的变化之后,最终来到一个隐喻岭南园林的室外花园,穿过逐层渐进、明暗交替、跌宕起伏、充满张力的空间序列,将观者彻底释放在场地内自然野生的丛林之中。在这个博物馆式的路径中,源于道路的入口起点,经过门楼,到达一个空间汇聚的院落,在这里,碎片化的空间被建立起秩序,并进行有目的的视线组织,对观者的行为形成指引和选择的暗示;并通过两个不同的竖向设计带来室内外两种空间的体验,到达建筑的功能性主体和空间序列的高潮。而最后的尾声则归隐于本来就如此寂静的山林。

图9:入口的“过街楼”

图10:通向天空的宽大台阶

图11:室内空间

3.立面与构造细部

立面处理中,两侧墙体一虚一实,厚重质朴和轻盈通透并置,增加了材料细部的可读性(图12、图13)。砖材质与混凝土材质的变化和形体转接关系,构成了建筑立面上的契合关系;另一侧纤细的混凝土结构墙形成开放的构架,玻璃依其模数递次展开。同时,面对水面的形体采用了一条斜线来收小建筑的面宽,使得整个形体更加狭窄,弱化了体积感,对周边环境的干扰尽量减少。

在中庭位置,为了实现南侧片墙在形体上的完整性,在片墙下部增加了一条长达21m、高0.9m的混凝土工字梁,仅在靠近水岸一侧由另一片墙支撑,立面上的两道混凝土长缝将这种构造关系清晰地显现出来(图14)。外墙上的青砖由内部的混凝土结构提供支撑(图15),作为延续传统的记忆,部分青砖来自于被废弃拆除的农宅,部分由当地砖窑重新烧制。

四、记忆的集结

所罗门说:普天之下并无新事。正如柏拉图阐述一切知识均为回忆;所罗门也有一句名言:一切新奇事物只是忘却。[2]

在建筑语境中,所谓“回忆”,便是周遭世界的文本性参照,包含了自然和人文的层面。自然为我们身处的环境提供了可触碰的存在,大地意味着拓展的广度,在四季轮转中又获得绵延的长度,成为空间和时间中最原真的风景;人文是人类文明存在的痕迹,是我们得以超越当下的通道。通过不断吸纳周遭的“回忆”,建筑在此得以与时空发生对话,并给大地创造新的“回忆”。同时,众多来自不同的生活环境和专业背景的个人对于这个水边小房子的参与,创造了另一个维度的“记忆”。在这个意义上,我不由想起阿尔瓦·阿尔托颇有宗教意味的话,“……是另一双手完成了建筑的创造”。自然、人文、建筑各得其所,并彼此依存。于是,通过不同的层面和角度,我们看到了场地所包藏的无微不至的存在,适宜的介入精确地解释出场所的精神,两塘书院在此既是一道朴素的风景,也是近在咫尺的诗意与远方的乌托邦(图16)。

图12:手绘立面图

图13:两侧外墙

图14:砖和混凝土共同工作实现大跨度

图15:各材料间的构造关系

图16:从水岸看两塘书院

附:

建筑设计:深圳汤桦建筑设计事务所有限公司

合作单位:香港华艺设计顾问(深圳)有限公司

朗程师地域规划设计有限公司

极尚建设集团

项目策划及城市设计: 朱荣远(中国城市规划设计研究院副总规划师)

建筑及景观设计顾问:何镜堂(中国工程院院士)、崔愷(中国工程院院士)、孟建民(中国工程院院士)、李宝章(奥雅设计董事长兼首席设计师)、赵磊(有方空间合伙人)

设计时间:2014.09-2016.11

建成时间:2017.04

建筑面积:2724m2

项目地点:武江区,韶关市,广东省,中国

主创建筑师:汤桦

设计团队:邵朋、曾杰、赵宇力、戴琼、汪田浩、李鹏飞(实习)、熊子楠(实习)、时楠(实习)、伍利君(实习)、吴洁(实习)

委托机构:广东东韶实业投资开发有限公司

注释

[1]根据Albert Hofstadter英译本POETRY,LANGUAGE, THOUGHT翻译。

[2]弗朗西斯·培根:《随笔》,五十八,转引自豪尔赫 ·路易斯·博尔赫斯.阿莱夫[M].王永年译.上海: 上海译文出版社, 2015: 1-23.

图片来源

图2、图4、图5、图7~图11、图13、图14、图16:摄影来自Archexist

其余图片均来自汤桦建筑设计事务所