基于城市空间类型组合的城市设计实践

——以兰普尼亚尼的瑞士诺华办公园区和瑞希提街区营建为例

2018-03-08陈瑾羲

陈瑾羲

“今天,城市设计师打造基于造型的规范时,会首先设计街道网络和街道,同时会选定与每条街道匹配的建筑类型。这里的变量包括不同的建筑类型、造型、大小和用途。”[1]基于城市空间类型组合启动城市设计,成为当下城市设计实践的一种重要方法。该方法以城市空间为首要操作对象,基于空间元素类型的划分与组合,指向秩序整体的城市街区营建。本文将首先讨论基于城市空间类型组合的方法建构,而后通过瑞士诺华园区和瑞希提街区两个当代城市设计实践案例,分析理论和方法在实践中的应用。通过实践,理论和方法得到检验。

一、城市空间作为对象

1975年,克里尔Rob Kner出版了《理论与实践中的城市空间》(Stadtraum in Theorie und Praxis,英文版更名为《城市空间》)。正如书名所示,该书是以城市空间为对象写作的。克里尔在开篇就开宗明义地指出,“(空间的)几何特征和美学品质的清晰可读性,才能使得外部空间被我们下意识地解读为城市空间。”[2]也就是说,尽管就普遍意义而言,城市之中建筑实体之间的空的部分都应该被称为城市空间,但是如果这样的空间缺乏界定无从识别,人们就不会把它们认知为城市空间。进一步解读的潜台词是,如同中世纪、文艺复兴或是巴洛克时期的街道、广场这样,形状和边界清晰并且具有美学品质的就是典型的城市空间;而像现代主义城市那样在漫无边际的空地中分布着若干建筑体、“艺术贫乏且平庸无奇”[3]的空间就不能被界定为城市空间。

当时同样将传统城镇和现代城市进行二元对立比较分析讨论虚实关系的,还有科林·罗(Colin Rowe)和弗瑞德·科特(Fred Koetter)的《拼贴城市》(Collage City,1978年)。罗和科特在书中先是抨击了由于“现代建筑对实体的迷恋”造成“城市变成了一堆明显杂乱的实体”[4]。他们将之隐喻为“科学神话的蓝图”或是“乌托邦”,必将走向衰落与消亡。但与库伦(Gordon Cullen)在《城镇景观》(Townscape,1961年)中展示的透视如画的景观城镇不同,罗和科特不认为回归传统就是现代城市实体困境的出路。他们将传统复兴视为,1960年代与自上而下的正统规划相抗衡的、如倡导性规划和自己动手等思潮的一种“视觉感受”的寄托。罗和科特显然注意到了关注“城市空间”一方的观点,将之称为“空间崇拜的一种普遍趋势”[5]。他们认为,广场和街道等公共空间确实具有“无需审明的美德”,但是“空间在某种程度上比物质更加崇高”的观点,无非是从“几乎完全是白的”到“几乎都是黑的”图底关系反转。借用霍费(Paul Hofer)的话说,无论以图还是以底为主,“笛卡尔式的理性的,虚实清晰对比的模式”都不可取,都是对“城市品质的核心价值的根本威胁”[6]。罗和科特认为,应该让“建筑物和空间在持久争论中平等相处”[7]。中间层次的、多元共存和互补的“拼贴”概念是值得提倡的。就城市设计而言,应该遵循透明性的原则,创造虚实矛盾辩证统一的“对话式”图底关系。这样才能避免“复发性的二元困境,也就是科学神话的蓝图与景观城镇的对立”[8]。在为克里尔的《城市空间》英文版(Urban Space,1979年)所作的序言中,罗写道,“空间与物体、秩序与意外之间的平衡”才是“极为有趣的”[9]。

同样有趣的是,克里尔在《城市空间》一书中直接回应,“透明性,应用于城市空间,是一个可疑的美学概念”[10]。围绕空间与实体的虚实关系思辨,成为1970年代城市设计和建筑学科的焦点之一。1978年在瑞士苏黎世联邦理工学院设计课教学上的碰撞,可以被视为当时争论的一次显现。时任建筑系历史与理论研究所(gta)城市设计历史方向的霍费教授邀请罗西(Aldo Rossi)共同指导一次设计课,霍伊斯里(Bernhard Hoesli)也加入了。霍伊斯里曾通过历史与理论研究所出版了《透明性》(Transparency)的德语版,并在书中写了一篇评论。实体与空间之间的矛盾对话,成为霍伊斯里设计教学中的一个重要信条。与其相比,尽管罗西也认为建筑的自主性建构需要从与城市的关系入手,但他的目的是通过“类比”来设计建筑。罗西指导的学生方案,建筑类型明确,虚实对比清晰。霍伊斯里因而质疑罗西“追求立体主义之前的时代”[11]。但是罗西认为,必须采用更为现实和理性的态度介入城市,“把这些方面(城市区域之间的差别)简化为一种解释和一种形式法则的做法是错误的”[12]。不仅东风压倒西风式的“城镇景观”或者“科学蓝图”是不可取的,仅仅强调虚实均衡对话也是一种“无菌的乌托邦”[13]。

在罗西、罗、霍伊斯里等人就虚实关系的问题各持己见的背景下,克里尔重拾西特(Camillo Sitte)等注重“空间实体”[14]的设计传统,选择城市空间作为城市设计的对象。“在欧洲,有很多人……认为对建筑之间的空间进行设计,以及建筑与虚空的空间关系变得与建筑设计本身一样重要”[15]。西特在《根据艺术准则设计城市》(Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen,1889年)中指出,城市设计成功的关键在于广场和公共空间。西特认为,当时过多的注意力被放在了建筑实体上,忽视了空间设计。在解决城市的卫生、交通、住房等问题方面,现代技术手段是必要的,但现代“规划艺术贫乏且平庸无奇”,必须号召城市空间设计艺术的回归。西特观察并绘制了大量中世纪、文艺复兴和巴洛克时期的广场及其周边建筑布局,提出空间设计的艺术准则。西特提倡,通过城市空间的设计,融合现代规划方法和传统艺术准则,实现二者统一。当时西特的声音犹如怀古伤今的倒退论,被乐观的现代主义者们不屑一顾地抛诸脑后。半个世纪后现代城市危机爆发,库伦的《城镇景观》重现了如画的“序列场景”,与“科学蓝图”形成对比并引发了上述争论。1945年《根据艺术准则设计城市》英文版出版,西特的观点得到广泛传播,被誉为现代城市设计艺术法则研究的奠基。

从城市空间入手探讨城市设计艺术的,19世纪末20世纪初还有施图本(Josef Stübben)、昂温(Raymond Unwin)、黑格曼(Werner Hegemann)和匹兹(Elbert Peets)等。1970年代以来还有被称为新城市主义者的克里尔、杜安伊(Andrés Duany)和普莱特-吉伯克(Elizabeth Plater-Zyberk)、兰普尼亚尼(Vittorio Lampugnani)等。施图本的《城市设计》(Der Städtebau,1890年)[16],如同百科全书(encyclopedia)一般详细介绍了城市设计的方方面面,包括地块、街道、广场等开放空间的设计艺术以及规划整合和实施等。该书同时讨论了城市设计的艺术法则和技术手段,兼顾了美学和效率。20世纪初,昂温的《城市规划实践:城市和郊区艺术设计简介》(Town Planning in Practice:An Introduction to the Art of Designing Cities and Suburbs,1909年)、黑格曼和匹兹的《美国的维特鲁威:建筑师的城市艺术手册》(The American Vitruvius: An Architects’Handbook of Civic Art,1922年)延续了城市空间的设计指南传统。黑格曼和匹兹以回顾西特作为开篇,称其观点为传统城市艺术的现代复兴。书中介绍了广场、街道、花园等经典的欧洲城市空间元素的艺术设计法则,同时讨论了美国的建筑群以及城市整体规划。2003年,杜安伊和普莱特-吉伯克等人编撰了《新城市艺术:市镇规划元素》(The New Civic Art: Elements of Town Planning),可被视为21世纪城市设计指南传统在美国的一次回响。

2013年,兰普尼亚尼在苏黎世联邦理工学院历史与理论研究所的城市设计历史教席,启动了“城市设计手册在城市设计学科奠基阶段的科学历史研究(1875-1930)”课题(Eine wissenschaftsgeschichtliche Untersuchung städtebaulicher Manuale in der Gründungsphase der Disziplin Städtebau,1875-1930)。课题以上述著作等为研究对象,分析城市空间设计艺术的早期科学化过程。

综上所述,19世纪末20世纪初,西特、施图本、黑格曼等从城市空间入手,探讨城市设计的艺术和科学法则,形成了以城市空间为对象的一种研究和设计传统。20世纪中叶,现代城市危机爆发后,城市设计临危受命,在美国被正式提出成为弥补建筑与城市之殇的一门学科。与此同时,解决现代城市困境的出路,是虚是实或是虚实对话的图底关系之争,成为学科焦点之一。罗西、罗和霍伊斯里都卷入了这场思辨。在这样的背景下,克里尔重拾西特等注重“空间实体”的设计传统,将城市空间清晰地界定为几何形状清晰、具有美学价值的建筑外部空间。21世纪,兰普尼亚尼延续了以城市空间为对象的传统,在瑞士诺华园区(Novartis Campus, Basel)和瑞希提街区(Richti-Areal,Wallisellen, Zürich)两个实践项目中,通过对街道、广场等城市空间的操作启动整体有序的城市设计。

二、空间类型的划分

在对城市空间进行具体操作时,经过罗西重新演绎引入城市设计的类型学方法,成为理性主义同道们的指路明灯。“‘空间实体’设计这种无名的传统与城市空间系统的拼凑,城市空间的‘分解组合和再构成’有关”[17]。通过定义划分元素和类型,就能将“元素在三位矩阵内进行系统组合”[18],从而获得理想的城市形态结果。类型学的方法不仅是研究方法,通过空间类型的划分进而组合,成为一种有效的设计方法。

童明认为,罗西在《城市建筑学》(L’architettura della città, 1966年)中对人造物的划分借鉴了米利契亚(Francesco Milizia)的观点。米利契亚将城市建筑区分为私人建筑与公共建筑,罗西指出区域(Area)和主要元素(Elementi Primari)是构成城市的要素。居住街区(Quartiere)是典型的区域,公共建筑和纪念物是主要元素。一方面,“城市是由各种不同社会和形式特征的地区组成的整体”,另一方面,“研究区域的形式有助于分析城市本身的形式”[19],可以“窥一斑而知全豹”。元素和整体的辩证关系通过类型得到整合。由此“单体建筑的设计可以通过与城市的类比来进行”[20]。因此,罗西的类型学方法是关注整体的,强调形式的自主性及其与历史的联系,不同于维德勒(Anthony Vidler)所描述的第一和第二类型学。第一类型学基于“自然的理性秩序”“由片段或分离要素机械地构成”建筑,第二类型学“针对大众生产”“按照功能用途、社会意图或技术特征分类的元素”进行组合[21]。

尽管与自然秩序理性和功能技术理性不同,罗西的类型学仍然建立在理性主义的基础之上,延续了“元素主义”的传统。在《城市建筑学》中,罗西曾引用迪朗(Durand)的笔记“正如墙体、柱子等是组成建筑物的元素,建筑物是构成城市的元素”[22],来论证建筑物是城市的元素和部分的观点。罗西在英文版的《城市建筑学》序言中写道,必须“通过唯一可行的理性方法去思考非理性问题”[23]。肖恩(David Grahame Shane)在《重组城市》(Recombinant Urbanism: Conceptual Modeling in Architecture, Urban Design and City Theory, 2005年)一书中评述道,“这种(理性主义)传统肇始于文艺复兴和启蒙运动,持续到学院派和现代主义,包括……罗西和克里尔兄弟等当代理性主义者的作品”[24]。兰普尼亚尼也认为,罗西的理论和方法建立在严肃的理性主义基础上,继承了文艺复兴的传统[25]。

克里尔将类型学的方法运用到以城市空间为对象的研究中去,试图建立城市空间的“百科全书”。“他(罗西)认为根据该定义便有可能建立一套令人满意的城市人造物的分类方式”[26],克里尔将城市空间明确定义为“几何特征和美学品质清晰可读”的外部空间,根据几何特征划分城市空间的类型。《城市空间》指出,根据基本形状不同,“城市空间的两个基本要素就是街道和广场”[27]。克里尔继而根据平面几何形状,将广场分为矩形、圆形、三角形3种基本形态类型,并列举了它们的变形、组合、与街道的不同交接方式、中央有无建筑等各种变化,并将抽象类型图示对照现实案例。克里尔还指出,除了平面形状,城市空间的影响因素还包括尺度,建筑界面的形式、立面,以及绿化和铺地的材质等。通过各种变化的排列组合,克里尔尝试穷举广场类型的可能性,以便“这些类型可供设计师们方便获取和实际运用”[28]。

克里尔认为,基于空间“形式”的“键盘”,城市设计师和建筑师只要按需“弹奏”,便能谱出美妙的城市交响曲。一系列与空间类型对照的手绘透视,展示了“元素在三维矩阵内进行系统组合”的视觉美学效果。这种透视组合的控制逻辑,至少应该被追溯至阿尔伯蒂。在《建筑十书》中,阿尔伯蒂暗示城市就像一个巨型建筑,这被罗西在《城市建筑学》中引用过。与罗西不同,阿尔伯蒂的类比目的,是将建筑创作的元素组合逻辑应用到城市设计中去,“(城市是)在封闭的视觉范围内通过透视作用对各种元素进行适当的组合而成”[29]。对城市空间而言,“城市公共空间由新的透视科学来控制”,作为限定空间的建筑实体,“每一栋建筑在城市视觉空间等级中的位置都对应着其所有者的社会地位。”[30]由透视组合论控制的城市设计,指向自上而下的秩序整体的城市形态营建。阿尔伯蒂的观点影响了文艺复兴以及巴洛克时期的城市设计,这些空间案例后来成为西特的分析对象。

在城市空间设计艺术科学化的初期,西特指出,现代城市不能再“依赖艺术大师们的一般艺术感受”,而是要通过分析历史上的案例找出“古代作品中美的因素……必须成为现代城市建设的基本原则”[31]。19世纪的欧洲理性主义者们如西特、施图本、塞尔达(Ildefons Cerdà)等把透视组合传统进行了现代化,通过把城市分解为元素,获得对城市更好的理解。通过分析,西特指出广场空间设计的艺术准则包括围合性(Closeness)、精心控制的开口和透视等。沿袭透视组合的线索,黑格曼和匹兹用视线角度分析文艺复兴时期的广场案例,指出建筑物檐口、纪念物高度与雕像位置之间存在特定的视角关系。在《城镇景观》中,库伦直接使用“序列场景”一词来描述移步异景的连续景观透视,分析了围合、突出、偏转等对街道、轮廓线等的操作手法在视觉美学中的作用。培根(Edmund Bacon)在《城市设计》(Design of Cities,1967年)中也肯定了透视学对城市设计的重要影响,“数百年来我们被束缚在透视画面的局限之内”,但他认为,“从现在开始,将从强加的限制中解脱出来。”[32]

工业城市之前的元素组合论,与培根所指的透视桎梏,都被认为是自然秩序理性的产物,与维德勒讨论的第一类型学相符。元素主义在现代城市中的发展顺应了功能秩序理性的需求。肖恩认为,现代主义城市也是一种自上而下地将“各种局部元素按固定套路搭建起来的乌托邦图景”[33],差别在于元素的变化,以及维加诺(Paola Viganò)指出的“设计代码反转”。“一面是欧洲理想主义者及其强调的街道与广场;另一面是反城市的郊区开发以及大尺度的空地、景观元素、隔离的亭子、公路和购物中心”[34],简单直观地呈现为图底关系反转。类似的“传统”与“乌托邦”的二元比较不再陌生,前文对罗和科特等的观点已有陈述。简而言之,强调功能与技术秩序的元素组合方式,相比透视组合逻辑更加机械,“艺术贫乏且平庸无奇”。

培根所指的透视桎梏的解脱方向,是指融入了时间因素、强调人的感知的、新的时空观下的城市认知方式。这与20世纪以来物理、哲学的发展对时空观和世界观带来的变革有关。在城市设计学科,比如林奇(Kevin Lynch)在《城市意象》(The Image of the City,1960年)中提出城市设计的五大要素,从心理认知的角度指出路径、节点、区域、边界和标志对于清晰城市意象形成的重要作用。在《城市建筑学》中,罗西使用了人造物(Artifact)的概念,扩大了城市设计对象的可能性。童明指出,“人造物不仅指城市中的某一对象的有形部分,而且还包括它所有的历史、地理、结构以及与城市总体生活的联系,它的含义远远大于具体的建筑物体。”[35]罗西定义的人造物包括建筑体和城市空间,以及住宅区、区域等不同尺度和等级的建成景观,甚至包括事件等非有形要素。纪念物作为历史和记忆的储存器,对于延缓或加快城市进程有重要作用。人文因素再次融入了元素主义的理性传统,以传统复兴的图景开场,以多元探讨的方式延续。

在这样的背景下回看克里尔的《城市空间》“百科全书”,还远不能称得上完善。一方面,克里尔的排列组合尽管对广场讨论甚多,但是诸如花园(Garden)、拱廊街(Passage)等根本未被单独列为城市空间元素。此外,克里尔也没有涉及元素之间的结构关系和对心理认知的作用探讨。如并未提及广场、街道与不同层级的元素如纪念物、居住街区等在心理认知中的结构性作用。罗在《城市空间》的序言中这样评价克里尔,“他对‘科学’或‘历史’涉及甚少……实际上,他的操作绝大多数地带有显然的天真以及伟大的决心”[36],有着“终极的偏见”(Ultimate Bias)和“永恒的非理性”(Eternally Irrational)[37]。罗的评价对于持理性主义立场的克里尔可谓啼笑皆非。诚然,克里尔在书中也承认自己的谱系是不完美的,并希望将来有“一个投入的专家能够投身到编纂一套完美的‘城市空间百科全书’的任务中去”[38]。

在城市设计艺术手册的发展过程中,元素和类型的研究范畴不断扩展。早期在《根据艺术准则设计城市》中,西特最主要的关注对象是广场,依据主导建筑的公共性特征分类广场。但是西特不赞成在广场中央布置建筑。黑格曼和匹兹在《美国的维特鲁威:建筑师的城市艺术手册》中,根据不同时期、不同主导建筑分类广场,并将中央布置建筑的广场单独划为一类讨论。20世纪中叶,吉伯德(Frederick Gibberd)的《市镇设计》(Town Design,1953年)扩展了城市元素的传统范畴,既分析了传统的城市元素及其组合规则,“同时也揉进了英国新城开发中普遍建设的郊区购物中心、工厂和房地产等”[39]新的现代元素。到了21世纪,杜安伊和普莱特-吉伯克等在《新城市艺术:市镇规划元素》中列举的城市元素,囊括了区域规划、都市住区、交通等各种尺度的规划和设计对象。

兰普尼亚尼再次接过火炬,启动了“城市空间百科全书:城市设计与规划的概念和理论基础(1750-2005)”研究课题(Enzyklopädie des Urbanen Raums: Begriffliche und theoretische Grundlagen des Städtebaus und der Stadtplanung ,1750-2005)。在课题开展的过程中,研究对象从街道、广场、花园等经典城市空间要素,扩展至包括购物中心、乡村、郊野等新兴以及大地景观尺度的元素。元素划分与研究组织呈现“分层”的逻辑。2014年研究成果出版时,书名定为《设计空间百科全书:城市与乡村之间的矛盾》(Enzyklopädie zum gestalteten Raum: Im Spannungsfeld zwischen Stadt und Landschaft)[40]。兰普尼亚尼的研究从“城市空间”扩展至“设计空间”,当下可以用于操作的“城市材料”不断扩充,可指“任何与城市有关的物体内部或周边的虚空和间隙”,包括广场、街道、建筑体以及“街区、街道景观……外部景观环境和地形地貌等”[41]。

“城市空间系统的拼凑,城市空间的‘分解组合和再构成’”作为城市设计的方法延续下来。元素日益完备,跨越尺度,兼具虚实,囊括不同结构层级的认知要素。在元素类型组合的过程中,组合方式从透视组合论向“结构层级”发展。通过维加诺的“代码反转”视角,虚与实的元素和结构,不同尺度的设计元素,以及图像和符号,以“层级”的方式被联系起来。被视为结构元素的空间及其类型,“可以像语言一样重新组合”[42]。反映在当下基于城市空间类型组合的城市设计实践中,城市空间仍是首要操作对象,不同类型的元素共同构成有序多元的街区形态,街区意象在透视美学的基础上包含了更多的复杂性。

三、基于城市空间类型组合的设计实践

兰普尼亚尼在瑞士巴塞尔的诺华办公园区和苏黎世瓦里塞伦镇的瑞希提街区两个实践项目,是典型的基于城市空间类型组合的城市设计实践案例。前文提到,兰普尼亚尼在苏黎世联邦理工学院担任教授期间[43],主持了《城市设计手册在城市设计学科奠基阶段的科学历史研究(1875-1930)》和《城市空间百科全书:城市设计与规划的概念和理论基础(1750-2005)》两个研究课题,继承了以城市空间为对象的研究传统,以及元素主义和类型学的理性主义传统。在诺华园区和瑞希提街区两个瑞士实践项目中,兰普尼亚尼运用了上述理论和方法。实践成为检验理论和方法的机会。

兰普尼亚尼写道,“该(诺华园区的)城市设计方案从来不被视为放置许多建筑,建筑之间留下的缝隙就是开放空间;相反的,空间被视为一个系统,在该系统内分布着建筑”[44]。城市空间是兰普尼亚尼开展城市设计的首要操作对象。在诺华园区和瑞希提街区两个案例中,兰普尼亚尼都先确定了场地中的街道网络布局及其分级类型,依托街道网络布置广场和开放空间,并参照分级类型进行设计。街道、广场和开放空间共同构成结构分层的城市空间系统。而后依托城市空间“门当户对”地布置建筑,并由各个建筑师完成单体建筑设计。城市空间和建筑相互自洽,构成有序整体且丰富多元的街区形态。

图1:诺华园区鸟瞰

1.街道网络

街道网络首先依据场地的历史和现状确定,路网结构被视为承载记忆的肌理。与此同时,美学的要求、功能和经济的因素都得到考虑。在诺华园区中,参考历史和现状路网,也出于功能和经济的要求,街道网络采用了西特极为反对、塞尔达极为推崇的现代城市标志性的正交格网布局。在瑞希提街区,街道网络则采用了一条主街串连数条次街形成的鱼骨状结构。主街中点的转折设计考虑了街道空间的视觉美学效果。在两个案例中,兰普尼亚尼对于街道网络布局的选择,既有传统元素也有现代城市元素。

诺华办公园区位于巴塞尔城市边缘,是瑞士知名制药公司诺华的总部。园区前身为建于1886年的染料工厂(Chemische Fabrik Kern & Sandoz),后来发展为制药工厂。建厂初期,场地上便采用了正交格网的街道网络布局[45]。随着巴塞尔化工产业的发展,工厂不断发展,占地面积扩大。正交格网的街道网络延续下来。法布里克大街(Fabrikstrasse)成为场地中的骨干街道,其他街道与之垂直或平行,许宁格斜街(Hüningerstrasse)斜向插入格网。场地的北侧为瑞士与法国接壤的国界线,东侧为莱茵河(图1)。南侧大街上分布着一个轻轨(Tram)站点,是园区重要的公共交通依托。2000年,诺华制药决定重新规划场地,将工业厂区更新为办公和科研的“知识园区”(Campus of Knowledge)。兰普尼亚尼面对的设计任务包括:经济高效地规划用地,重塑占地20.7公顷的园区面貌。

基于场地的历史和现状,兰普尼亚尼在诺华园区采用了正交格网的街道网络布局。兰普尼亚尼认为,通过保留场地原有的正交路网,历史的记忆和肌理可以得到开放转译(Open Interpretation)[46],同时还可保留使用原有的地下基础设施,满足了经济和功能的要求。法布里克大街也被保留下来,仍然作为园区的骨干街道,一端联系园区南侧的主入口,另一端联系北侧入口。由于诺华园区由围墙闭合,访客和员工都必须通过入口进入,法布里克大街因而成为交通联系的必经之路、园区人流活动最多的主街。与法布里克大街平行或垂直的其他街道,成为次一级的街道。许宁格斜街被保留下来,成为正交格网中的变异元素(图2)。主街、次街、巷道、斜街等构成了诺华园区有序分级的街道网络系统。

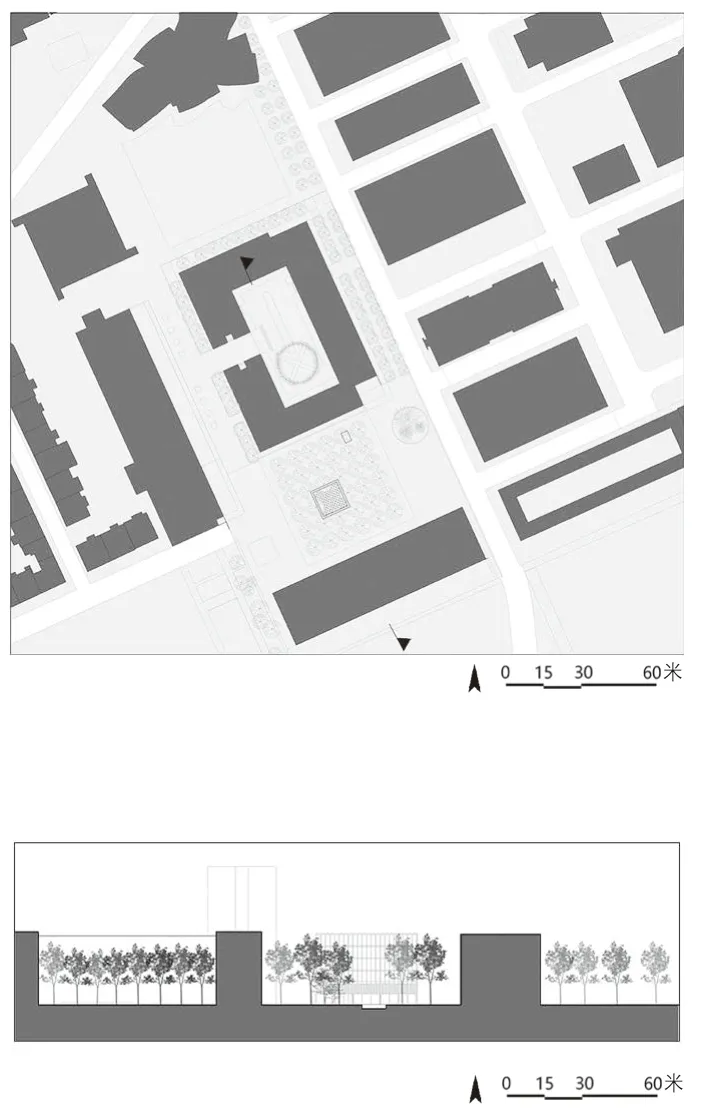

瑞希提街区的街道网络布局,同样考虑了功能和效率。与诺华园区一样,瑞希提街区也是工业用地改造的项目,设计目标是将“破旧不堪的工业废弃地改造为具有吸引力的混合功能城市街区”[47]。瑞希提分布在苏黎世城郊的瓦里塞伦镇,距离苏黎世城区约8km。自1960年代以来,原先的水泥厂逐渐搬离。21世纪初,奥瑞欧地产公司(Allreal Group)购得土地,将其整合为占地7.2ha的可建设用地。场地北侧有一条城郊铁路(S-Bahn),东侧为高架轻轨(Tram),南侧为高速路,是一个相对独立的城市片区(图3)。场地的西北角分布着一个火车站,东南角有一个轻轨站,是场地重要的设计依托。具体的设计任务包括:建设可以容纳3500人的办公空间和1200人的居住公寓[48],以及探讨如何在城郊的空地上营建一片高品质的城市街区。2007年,兰普尼亚尼工作室的方案赢得了城市设计竞赛。

出于公共交通联系的考虑,兰普尼亚尼在西北角的火车站和东南角的轻轨站之间连线,形成一条穿过场地的对角线。这条对角线被确定为场地中的骨干街道——瑞西提柱廊街(Richitiarkade)。依托瑞西提柱廊街,每隔60~160m规划一条与主街垂直的次街。主次街道共同构成了瑞希提街区鱼骨状的分级街道网络(图4)。

分级的街道参照不同的街道类型进行设计。诺华园区和瑞希提街区的骨干街道都参照了欧洲城市主要街道的类型设计。“法布里克大街的设计参照了巴黎的利沃里街(Rue de Rivoli)”,兰普尼亚尼写道,“它(利沃里街)显然是一个主要的公共空间,而且还有一个良好的人体尺度。我认为,它的尺度比巴黎豪斯曼(Haussmann)的那些街道比如香榭丽舍大道的要好”[49]。 法布里克大街和瑞希提柱廊街的街道宽度均被控制为约15m,法布里克大街局部放大到20m。街道一侧都设有4m宽的连续柱廊空间。法布里克大街的柱廊高6m,瑞希提柱廊街的高5.1m。加上柱廊,两条骨干街道的宽度约为20m。限定街道的建筑檐口高度都控制在20~23m,保证街道的适宜尺度,同时保证街道空间的高宽比是“传统城市设计原则认为最舒适的1:1-1: 1.5“[50](图5、图6)。街道的另一侧都种植单排树木。铺地在路面和建筑之间进行明确区分,提示空间的转换。法布里克大街的路面采用浅色石材作为铺地,人行道采用深色石材,建筑周边的铺地纹理与建筑立面的模数线条对缝。瑞希提柱廊街的路面采用沥青,人行道采用小块石头,在路面和柱廊之间形成过渡。

图2:诺华园区肌理

图4:瑞希提街区肌理

图5:诺华的法布里克大街

图6:瑞希提柱廊街

图7:诺华的加仑街(Galen)

图8:瑞希提的康拉德街

两个案例中,与主街垂直相交的次街宽度都是10~12m。街道空间的宽高比约为1:2。诺华园区中,宽12.5m的次街两侧均种植行道树,宽10m的单侧种植行道树(图7)。与法布里克大街平行的街道都不设行道树。在瑞希提街区,次街至少有一侧是住宅公寓,有私密性的要求,相比诺华园区在设计时参照了不同的街道类型。如康拉德街(Konradstrasse)两侧建筑分别是办公楼和公寓,办公楼的立面直接形成街道界面,公寓一侧则采用了低矮绿植、临街入口等要素进行过渡(图8)。又如法夫尔路(Favreweg)和埃舍尔路(Escherweg)两侧均为公寓,设计参考了居住街道的类型。街道一侧设置带门牌号的公寓入口、种植低矮树木的绿化块。街道铺地采用小块石头,铺成连续的扇形纹理。在公寓入口前方,铺地纹理进行变化,设置排水地漏或者大块石材铺地与路面隔开,限定出入口空间。路面宽度因而被缩窄为仅约6米,入口、绿植等元素营造出亲切宜人的居住街道氛围(图9)。

瑞希提街区中,合院内部的小巷参照乡间小路的类型设计。小巷以灰土铺就,蜿蜒在绿色的草坪中,以过街楼的形式穿过建筑,连接外部街道并串联起5个庭院(图10)。它们构成自然有机的另一套系统,与几何硬质的城市街道互补。其他街道如场地外围的瑞希提大街(Richtistrasse)、瑞希提环路(Richtiring)等参考了城市景观路(Boulevard)的类型,采用高大的枫树和连续的绿化带将公寓与道路隔开。

基于场地历史肌理、功能以及美学考虑的街道网络布局,既采用了传统元素也采用了现代城市元素,反映了当代城市设计元素的多样化。它们构成了街区空间系统的基础。基于分级的不同类型街道空间设计,组成了有序整体的街道网络,同时兼顾了街道空间的多样性。

2.广场和开放空间

广场和开放空间元素的布局依据街道网络确定,设计同样参照分级的元素类型展开。公共性等级最高的广场和开放空间分布在骨干街道的一侧,与骨干街道直接相连。公共性等级较低的与次街或巷道相连。

在诺华园区中,3个公共性等级最高的广场被布置在法布里克大街一侧,从南至北依次是论坛广场(The Forum)、绿地广场(The Green)和柱廊广场(The Piazzetta)。法布里克大街的两端分别联系园区南侧的主入口广场和北侧的次入口广场。

在瑞希提街区,瑞希提中心广场(Richtiplatz)分布在瑞希提柱廊街的一侧。在瑞希提柱廊街接近中点的位置,兰普尼亚尼设计了一个小角度的拐弯,使得总长约500米的主街形成节奏停顿和空间转向,产生良好的透视景观效果。正是在该拐角处,分布着瑞希提广场。瑞希提柱廊街的两端分别分布着两个与公交站点相连的入口广场。

不同公共性等级的广场和开放空间参照不同的空间类型设计。如论坛广场是诺华园区中公司举办正式活动的场所,公共性等级最高、面积最大。因此,彼得·沃克(Peter Walker)事务所在的设计中运用了几何形状和硬质界面,营造官方、正式的氛围。论坛广场采用长方形的几何形状,中央布置了由35棵整齐排列的沼生栎树组成的方形树阵,树阵中分布着一个方形的花岗岩水池。广场的铺地采用整齐裁剪的大块白色花岗岩,与法布里克大街保持一致,使得论坛广场与主街空间直接连通,广场空间如同主街空间的放大(图11、图12)。

与之互补的是氛围轻松的绿地广场。绿地广场分布在法布里克大街和许宁格斜街交叉的西南角,是鼓励员工休闲交流的开放空间。绿地广场的轮廓线边界模糊,地面材质采用草坪。草坪中不规则地分布着几块硬质铺地和几棵树木。有机的形状和绿色柔软的界面,营造了轻松休闲的公共氛围(图13)。其他还有如园区主入口南侧和东侧的公园(the Park),设计参照了郊野公园的类型。密植的树木创造了自然森林般的氛围,提供了更为静谧的休憩场所。公园成为园区丰富多元的开放空间系统的一部分,同时在封闭的诺华园区和巴塞尔城市之间形成缓冲。

图9:瑞希提的法夫尔路

图10:瑞希提的法夫尔院(Favrehof)内部

图11:诺华的论坛广场平面

图12:诺华论坛广场

图13:诺华绿地广场

瑞希提街区的中心广场设计同样采用了几何形状和硬质界面,营造城市空间的“都市性”。中心广场的形状为三角形,铺地采用米色的砂石,颜色和材质与周边街道不同,形成清晰的三角形边界。广场的西侧和东侧由两条精心布局的街道限定,分别指向场地外的两个地标——工业大街(Industriestrasse)上的交通环岛和高架桥对面约70m高的格拉特购物中心(Glattzentrum)。广场周边的建筑立面不做大的凹凸进退,材质均为石材或是模拟石材效果的印花玻璃,形成严格的硬质界面。广场中设有一个圆形的水池和少许树木,可供公共集会和活动使用(图14、图15)。

与外部空间的几何形状和硬质界面形成对比,瑞希提街区合院的内部庭院使用圆和曲线,以及绿色柔软的界面,营造闲适的居住氛围。内部庭院设计参考了花园的类型。绿色的草坪覆盖庭院,局部设置微弱的高差变化。草坪中种植着一些树木和灌木丛,其间分布着以灰土细石铺就的曲折小巷。庭院内部还设有儿童活动场和居民休闲聚会处。比如康拉德院(Konradhof)内部设有一个亭子和一个小池塘。池塘采用自由曲线的形状,种植水生植物,放养小鱼(图16)。通过绿色休闲的内部庭院设计,兰普尼亚尼试图探讨一种“乡村性”,与合院外部空间的“都市性”互补,作为对场地所在城郊地区的特征回应。

广场和开放空间依托街道网络进行布局,参考分级类型进行设计。它们与街道空间一起,构成诺华园区和瑞希提街区有序整体的城市空间系统。不同类型的广场和开放空间组合回应了场地的外部环境以及所在地区的特点,同时丰富了街区的空间体验。

3.建筑作为限定空间的实体

建筑被视为围合和限定开放空间的实体元素,参与到整体有序的城市街区营建中。根据开放空间的需求,匹配相应的建筑类型、体量和功能。“大建筑坐落在宽街两旁,小建筑坐落在窄街两旁,呼应着各自街道的规模。这在城市设计中被称为‘门当户对’(Like Faces Like)原则。”[51]

在诺华园区,城市设计导则规定,法布里克大街东侧的建筑底层均需设计6m高、4m宽的柱廊(图17),重要街道和开放空间周围的建筑底层需要布置餐厅、咖啡厅、报告厅等较为公共的功能,建筑的主入口朝向公共性等级更高的开放空间。参照场地的历史和现状建筑的形态类型[52],兰普尼亚尼选取方盒子独栋建筑作为园区的建筑类型(Not consist of blocks, but rather of individual buildings)[53]。地块尺寸从62m×35m到25m×18m不等,建筑高度控制为约23m。新建方盒子建筑与保留建筑的类型一致,尺寸接近,新旧得以融合(图18)。

瑞希提街区的建筑则采用了合院街坊块的类型而非独栋建筑。合院街坊块的类型选择并非来自场地本身,而是参考了欧洲历史上的城市街区。一方面,合院街坊块的外部和内部可以限定不同类型的开放空间,营造不同的空间氛围;另一方面,合院街坊块作为欧洲城市中一种经典的建筑类型,具有经济、高效性,并对混合功能街区的形成具有积极作用[54]。因此,兰普尼亚尼在瑞希提街区布置了6个合院街坊块,每个边长数十米至百余米不等(见图4、图19)。

图14:瑞希提的中心广场平面

图15:瑞希提中心广场

图16:瑞希提的康拉德院内部

图17:诺华的法布里克大街一侧的柱廊空间

图18:诺华园区局部平面、剖面

分级的、不同类型的街道、广场和开放空间,其建筑界面采用不同的设计法则。在诺华园区中,论坛广场的公共性等级最高,由彼得·马克利(Peter Märkli)设计的位于广场正面的法布里克大街6号建筑,正立面采用等级较高的设计法则。朝向广场的建筑正立面中心对称,强调垂直线条。底层设计6m高的柱廊,主入口通过柱廊朝向广场。在功能排布上,底层布置诺华园区最公共的功能——访客中心,地下分布着百人报告厅。位于广场侧面的法布里克大街3号建筑,由迪纳和迪纳事务所(Diener & Diener Architekten)设计。朝向广场的底层向内凹进形成灰空间,布置咖啡厅等公共功能,但不再使用柱廊要素。上层立面采用彩色玻璃组合形成像素化的效果,而不强调垂直线条。位于广场侧面的建筑立面与正面的建筑立面区分等级,形成广场空间的正面性(见图12)。

又如绿地广场的北侧界面为盖里(Frank Gehry)设计的异形建筑,与园区其他的方盒子不同。从秩序理性的角度出发,变异的建筑必须对应特别的开放空间,盖里的异形建筑只能分布在斜街插入正交网格与主街交叉之处。通过与开放空间匹配的设计原则,个体建筑被锚固在开放空间系统中。诺华园区形成独特而有序的“城市面貌”(Physiognomy)[55]。

在瑞希提街区中,变异的建筑也被用来限定独特的开放空间。在瑞希提广场的正面,分布着场地中唯一的一栋单体高层建筑,由威尔·阿莱茨事务所(Wiel Arets Architects)设计。建筑高68米,如同街区中高起的塔,与其他20多米高的合院街坊块区分开来。塔状的高层建筑与高架路对面的格拉特购物中心高度相当、相互呼应,组成街区的地标(见图2、图20)。同时,变异的塔楼也标识出瑞希提广场在街区中的中心性。建筑实体与城市空间相互限定、“门当户对”(图21)。

合院街方块的各个立面在限定不同类型的开放空间时,采取不同的设计策略,呈现不同的“表情”。合院外部立面的整齐边界和坚硬材质处理,与几何硬质的城市街道和广场匹配,有助于营造城市空间的“都市性”。内部凹凸的边界和柔和的材质处理,也与有机绿色的庭院空间相得益彰,尝试探讨“乡村性”。比如兰普尼亚尼设计的康拉德院,朝向瑞希提拱廊街的立面,檐口线条清晰,阳台窗比例瘦长且紧贴外轮廓线,不做大的凹凸和虚实变化,形成严格的城市街道界面。面向合院内部庭院的立面则采用大面积的露台、落地窗、入口花园、纤细的柱子等要素,营造自然居家的庭院氛围。

图19:瑞希提街区局部平面、剖面

图20:瑞希提广场正面的高层塔楼

图21:瑞希提广场一侧的柱廊空间

四、小结:实践的检验

兰普尼亚尼主持设计的瑞士诺华园区和瑞希提街区,是基于开放空间类型组合展开城市设计的两个典型实践案例。兰普尼亚尼在两个案例中,都先确定了街道网络布局,依托街道网络布置广场和开放空间,并根据公共性等级差异,参照分级的不同类型来设计街道、广场和花园等开放空间。建筑作为限定空间的实体成为街区的一部分,依据城市空间的分级类型确定设计法则。街道网络、街道、广场和其他开放空间以及建筑实体,都被按照结构分层的方式组合起来,获得整体有序且体验丰富的城市街区。

诺华园区和瑞希提街区营建采用的城市空间元素和类型,既有相同也有不同之处。诺华园区采用了正交格网的街道网络布局,瑞希提街区则采用主街串联次街的鱼骨状布局。诺华园区采用方盒子独栋建筑的类型,瑞希提街区则采用合院街坊块的类型。两个案例的空间设计又都参照了欧洲经典的城市空间类型。如诺华法布里克大街、瑞希提柱廊街的设计,都参考了巴黎的利沃里街。诺华论坛广场和瑞希提广场的设计,分别参考了方形城市广场和三角形广场的类型。两个案例也均采用变异的建筑类型来限定特殊的广场空间。诺华园区中,由盖里设计的异形建筑,分布在许宁格斜街和法布里克大街交叉处的绿地广场北侧。瑞希提街区中,唯一一栋高起的玻璃塔楼,分布在瑞希提广场的正面。兰普尼亚尼对不同城市空间元素的运用表明,当下可用于操作的城市设计元素比较多样。基于空间类型组合的城市设计方法,反映了以城市空间为对象的设计传统,以及元素主义和类型学方法的理性主义传统。

从结果上看,兰普尼亚尼基于城市空间类型组合的街区营建整体有序,如同现实环境中“井然有序的孤岛”,与克里尔的实践有相似之处。稍加比较兰普尼亚尼和克里尔的观点、方法和实践,有助于更好地厘清兰普尼亚尼的方法基础。兰普尼亚尼在学习建筑的青年时期深受克里尔和罗西的影响。1973~1977年,兰普尼亚尼在德国斯图加特大学建筑学院攻读博士,克里尔正担任教师,并于1975年在斯图加特出版了《城市空间》一书。在《20世纪的纸上建筑:从赖特到罗西的大师绘图》(Visionary Architecture of the 20th Century: Master Drawings from Frank Lloyd Wright to Aldo Rossi,1982年)一书中,兰普尼亚尼评论罗伯·克里尔强调“手工艺性(craftsmanship)以及深层的情感表达”,可谓“理性的感性”(reasonable passion)。在评论罗西作为结尾时,兰普尼亚尼不无赞赏地写道,“事物的古典秩序已经无可避免地崩溃了,对罗西而言这仍然不是退却的理由。每一张绘图都是,‘在我们这个时代令人绝望的困惑中创造秩序’这个漫长而令人厌倦的过程,再次决心出发”[56]。

如克里尔所言,兰普尼亚尼后来“投身到编纂一套完美的‘城市空间百科全书’的任务”之中。此外他和克里尔至少在城市设计的手艺观、建筑的平凡主义以及强调传统的重要性3个方面观点接近。首先,克里尔认为“规划和设计是一门手艺”[57],“建筑学和城市设计是面向实际应用的艺术,对应一套客观法则,用不着每一代人都重新发明一次”[58]。兰普尼亚尼在《城市设计作为一门手艺》(Urban Design as Craft,2011年)中写道,“手艺(mestiere)……作为传承下来的一个系统的法则,是一门学科的基础”。其次,他俩都认为,建筑设计需要服从城市空间的需求。克里尔强调“节制的美德”[59],认为“新的建筑应该完善城市空间的已有意象,决不能破坏它”[60],“在城市设计领域……避免任何宏大效果……发掘一种‘正常’的解决方式”[61]。兰普尼亚尼推崇“智慧的平庸”(Intelligente Banalität),反对“把自身从城市的连续性中割裂开来的建筑”[62]。再次,他俩都强调传统的重要性。克里尔在《城市空间》中反复强调传统的好处,认为传统正是“传承技术和艺术知识的媒介”[63]。在《城市设计作为一门手艺》中,兰普尼亚谈道,“我不认为回顾过去就是复古。回顾过去可以避免我们以一种过分不批判的方式看待今天。”

然而在设计中如何发挥传统的作用,兰普尼亚尼和克里尔存在差异。克里尔的立场更为复古,实践以“复兴那些在古老的城市中若隐若现的光辉”[64]为目标。兰普尼亚尼则认为历史仅仅是学校。反映在实践结果中,克里尔营建的街区传统意象更为强烈,被称为“当代传统主义”。比如在荷兰海牙的实践,克里尔“有目的地利用建筑实体来塑造城市公共空间”,建筑如同布局背景使得城市空间具有清晰的几何形状和美学价值。项目合作的建筑师如格雷夫斯(Michael Graves)等在建筑设计中也采用了一些传统符号。“但凡称得上是创新的部分都小心翼翼地隐藏在历史性的形式外衣之下。”[65]在诺华园区中,兰普尼亚尼选用了现代的方格网街道网络以及方盒子单体建筑类型。诺华园区的合作建筑师盖里,突破导则框架设计了异形建筑。与此同时,兰普尼亚尼也使用了传统的城市空间设计法则,比如控制街道宽度和建筑高度保证街道的宽高比和尺度感,采用柱廊要素形成统一的街道立面以保持街道空间的完整性。

兰普尼亚尼与克里尔的简略联系和比较,揭示了基于城市空间类型组合的方法共识和变化。克里尔重拾了西特等以城市空间为对象的设计传统,将类型学的方法应用到城市空间研究中。兰普尼亚尼的理论和方法建立在包括克里尔、罗西,以及城市空间设计艺术手册和元素主义等研究的基础上,空间元素和类型得到扩充,组合逻辑在视觉美学的基础上融入了结构分层。

兰普尼亚尼的当代瑞士实践检验了基于城市空间类型组合的设计方法。尽管相比克里尔,兰普尼亚尼营建的街区意象更为当代,但其相通的方法指向可比的形态结果。伊贝菱斯(Hans Ibelings)对克里尔实践的评论同样适用于兰普尼亚尼的诺华园区和瑞希提街区两个项目,“在被认为是不和谐的环境中洁身自好,演化成井然有序的孤岛”[66]。这让人联想到兰普尼亚尼评价罗西用“新的片段”(new fragments)在异化世界中“凿入秩序”(hammering order)的决心[67]。基于城市空间类型组合的设计方法,指向秩序整体的街区营建,方法指向结果并在实践中得到了深化。

(致谢:特别感谢苏黎世联邦理工学院前教授Vittorio Lampugnani数次接受本文作者的采访。感谢诺华总建筑师Marco Serra先生于2016年8月24日和10月5日两次接受本文作者的采访。感谢Harald Stühlinger博士对本文提出的建议。感谢牛梦佳和梅笑寒帮助完成了案例图纸的绘制。)

注释

[1][美]维克多·多佛,约翰·马尔加森 著.街道设计:打造伟大城镇的秘诀[M].北京:电子工业出版社,2015: 22.

[2]Rob Krier.Urban Space[M].London: Academy Editions,1979: 15.

[3][奥地利]卡米诺·西特 著.城市建设艺术——遵循艺术原则进行城市建设[M].仲德崑 译.江苏凤凰科学技术出版社,2017: 90.

[4][美]柯林·罗, 弗瑞德·科特 著.拼贴城市[M].童明 译.北京: 中国建筑工业出版社, 2003: 58.

[5]同[4].

[6]Judith Hopfengärtner.Das «Unternehmen Solothurn»: Ein experimenteller Entwurfskurs mit Aldo Rossi, Paul Hofer und Bernhard Hoesli an der Architekturabteilung der ETH Zürich[M]//Ákos Moravánszky, Judith Hopfengärtner.Aldo Rossi und die Schweiz Architektonische Wechselwirkungen.Zürich: gta Verlag, 2011: 77-96.

[7]同[4]:83.

[8]同[4]:98.

[9]同[2]:9.

[10]同[2]:75.

[11]同[6]。

[12][意]阿尔多·罗西 著.城市建筑学[M].黄士钧译.中国建筑工业出版社, 2006: 64.

[13]同[6].

[14]德语中空间一词为Raum,不仅指空的空间,也指空间的体量,即空间实体。吉伯德在《市镇规划》中也使用了space body一词,将传统城市中“开敞的空气间隙”,即虚的空间,定义为“建筑的可塑性反转空间”。见 [美]戴维·格雷厄姆·肖恩 著.重组城市——关于建筑学、城市设计和城市理论的概念模型[M].张云峰 译.北京:中国建筑工业出版社, 2016: 147.

[15][美]戴维·格雷厄姆·肖恩 著.重组城市——关于建筑学、城市设计和城市理论的概念模型[M].张云峰 译.北京:中国建筑工业出版社, 2016: 149.

[16]最早是《建筑设计手册》(Handbuch der Architekture)的一部分。

[17]同[15]:150.

[18]同[15]:146.

[19]同[12].

[20]同[12]:11.

[21]童明.罗西与《城市建筑》[J].建筑师,2007,10: 26-41.

[22]同[12]:37.

[23]同[12]:15.

[24]同[15]:147.

[25]“Gradually he developed, on the basis of a severe Rationalism, a systematic theoretic construction which lays down the compositional laws of architecture in the best tradition of enlightenment…”.见 Vittorio Lampugnani.Visionary Architecture of the 20th Century: Master Drawings from Frank Lloyd Wright to Aldo Rossi[M].Thames & Hudson, 1983: 17.

[26]同[21].

[27]同[2]:16.

[28]同[2]:29.

[29]同[15]:72.

[30]同[15]:72-73.

[31]同[3]:89.

[32][美]埃德蒙·N·培根 著.城市设计[M].黄富厢, 朱琪 译.北京: 中国建筑工业出版社,2003: 59.

[33]同[15]:100.

[34]同[15]:146.

[35]同[21].

[36]同[2]:10.

[37]同[2]:12.

[38]同[2]:42.

[39]同[15]:147.

[40]作者于2012~2013年在兰普尼亚尼教授教席担任研究助手。于2017年6月采访了研究所首席助手Harald Stühlinger博士。

[41]同[15]:150.

[42]同[15]:144.

[43]兰普尼亚尼1994~2016年担任苏黎世联邦理工学院建筑系历史与理论研究所的城市设计历史方向的教授,是自保罗 ·霍费以来第三任该方向的教授。

[44]Vittorio Lampugnani.The master plan: Architectural structure, function, and identity[M]// Novartis International AG.Novartis Campus.Hatje Cantz Verlag.2009: 58-79.

[45]另一个历史参照是,场地上2000多年前的塞尔特人(Celtic)聚落当时也采用了正交格网的布局。

[46]同[44].

[47]Allreal-Gruppe, Richti Wallisellen Band 1:Städtebau[M].Zürich: Linkgroup,2014: 9.

[48]Alessandro Claudi de Saint Mihiel.Urban transformation for the development and enhancement of the consolidated city[J].TECHNE - Journal of technology for architecture and environment,2016(11): 144-151.

[49]作者于2016年2月22日对兰普尼亚尼教授邮件采访。于2016年8月23日对兰普尼亚尼教授进行访谈。

[50]同[1]:17.

[51]同[1].

[52]19世纪末建厂初期,染料厂的办公室、实验室和生产车间为长方形平面,生产车间采用了锯齿状的屋顶。自1915年起,恩斯特·艾肯施坦(Ernst Eckenstein)担任工厂总建筑师,为了满足新的需求,原有的锯齿状屋顶厂房让位给了多层的工业建筑。绝大多数新建建筑采用了方盒子的独栋建筑类型。

[53]同[44].

[54]Vittorio Lampugnani.Richti Wallisellen: ein stück Stadt[M]//Allreal-Gruppe, Richti Wallisellen Band 1: Städtebau.Zürich:Linkgroup,2014: 63-69.

[55]作者于2016年8月24日对巴塞尔诺华园区总建筑师Marco Serra进行访谈。

[56]Vittorio Lampugnani.Visionary Architecture of the 20th Century: Master Drawings from Frank Lloyd Wright to Aldo Rossi[M].Thames & Hudson,1983: 17.

[57]“Planning and design is a craft…”见[2]:169-170.

[58][卢森堡]罗伯·克里尔 著.城镇空间:传统城市主义的当代诠释[M].金秋野, 王又佳 译.江苏凤凰科学技术出版,2016: 17.

[59]同[58]:16.

[60]同[2]:67.

[61]同[58]:16.

[62]Vittorio Lampugnani.Stadtbau als Handwerk[M].Zürich:gta Verlag, 2011.

[63]同[2]:169-170.

[64]同[58]:9.

[65]同[58]:4.

[66]同[58]:248.

[67]同[56].

图片来源

图1:http://www.landezine.com/index.php/2014/01/novartis-headquarters-forum-by-pwplandscape-architecture/novartis_headquarters-forum-bypwp_landscape_architecture-09/

图2:瑞希提街区官方网站http://www.richti.ch/galerie其余图片均为作者拍摄或绘制。