高中体育学困生的成因与激发运动兴趣的研究

2018-03-07章志为

文/章志为

一、研究目的

通过文献调查与问卷调查,对造成体育学困生的成因进行整理、归类,分析出高中体育学困生成因与相关因素的比重。在教学实践中,通过实验对比,总结出激发体育学困生运动兴趣的途径,促使体育学困生积极主动的参加体育锻炼。

二、研究对象和方法

(一)研究对象

2015学年、2016学年广州市海珠区高一学生900人(450男生、450女生),初三体育会考均获55分以下者(60分满分)。

(二)研究方法

1.问卷调查法

本调查问卷根据学生的心理情况、生理状况以及社会、学校因素和自身行为反馈设计了10条问答,三级指标。对海珠区高中学生900人发放问卷,回收864份,回收率96%;其中有效问卷864份,问卷有效率96%。在回收的有效问卷中,男生518人,占60%;女生346人,占40%,进行问卷调查。

2.数理统计法

原始数据有Microsoft excel储存并建立数据库,数据采用Microsoft excel2003进行处理,并用运动社会科学统计软件SPSS8.0进行相关分析与检验。

3.访谈法

对部分学生与教师进行访谈,着重对体育差等生产生的原因以及体育兴趣激发的途径进行了解。

4.试验法

根据学生的实际情况,有针对性的进行实验教学,试验期为一个学年,四个教学模块,得出数据进行数理统计并进行前后对照。

5.文献资料法

通过在广州体育学院图书馆收集大量关于中学生学困生成因调查分析方面的专著、论文、资料等,并通过在互联网上搜索相关的资料,从而为本文提供了对比的依据和参考。

三、研究结果与分析

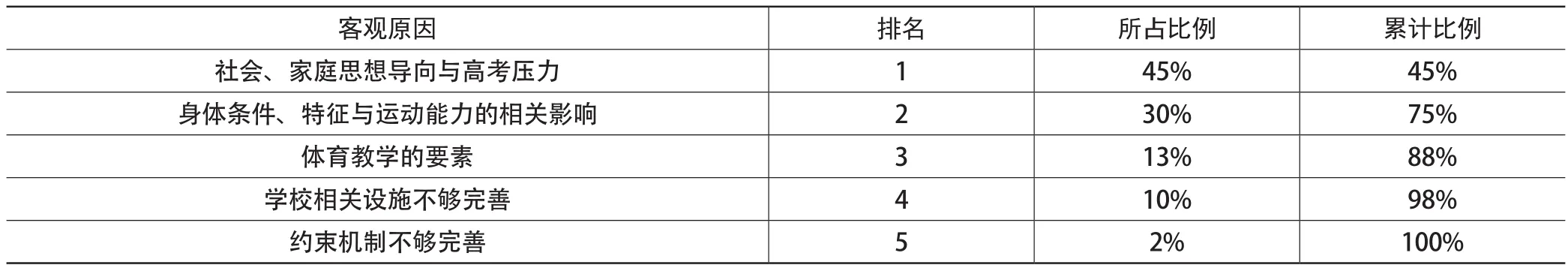

(一)高中体育学困生成因的客观因素比重的调查分析结果

通过检索,本人查阅了有关体育学困生成因研究的50篇文章,将体育学困生的成因在个人心理、生理、学校体育内容、学校硬件设施、相关的文件法规的范畴中归纳成个5客观因素。从表1可见,通过调查显示,学生受社会与家庭导向以及面对着严峻的高考压力,身体发育特征影响、身体条件、运动能力的限制是高中学生形成体育特困生成因的重要客观因素,它的比例占据了总体的75%,是紧挨其后第三位的6倍。尤其是社会与家庭的导向,比重最高,已达到45%,这一比例反映出学校体育未被社会和家庭所了解,导致阻碍学生积极、主动锻炼身体的重要因素。

1.社会、家庭思想导向与高考压力的影响

现在学生大多数是独生子女,社会、家长对高中学段的学生导向是只为考大学。在其背景下,对他们的生活百般呵护,不用他们做力所能及的家务劳动,更不创造条件或鼓励学生进行适当的户外体育运动。产生的原因是家庭对现行的学校体育未尽了解,对身体锻炼的重要性与必要性还参详不透,还停留在传统的体育教学模式当中,错误的认为过多的体育活动会导致学生的注意力分散与承担身体受伤的风险。另外,到了高中阶段除了体育术科高考外,没有任何的有关体育学科的会考与高考。因此,导致学生对体育锻炼的目标不明确,缺失了体育锻炼的兴趣,从而没有参与体育锻炼的积极性。

2.身体条件、特征与运动能力的相关影响

高中生,特别是女生,都是处在生长发育高峰期,某些特征的改变,带给他们心理影响。另外,由于身体条件与生机体功能的限制,做同样的负荷的运动需要更多的努力,运动后各种生理指标恢复到安静时的水平所需时间较长。由于运动能力上的差异,影响了学习效果与进程,从而降低体育锻炼的兴趣。

3.体育教学的要素的影响

体育教学的要素主要包括体育教师、学生、体育教学内容、体育教学手段四个要素。在基础教育学段的体育教学中,由于学校场地的限制,初三体育体育会考的项目致使教学内容单一,未能联系学生的的实际兴趣。而在教学组织中,一些教师单纯以传统的教育观念进行教学,脱离了实际生活。另外由于工作量等其它客观原因,体育教师的培训未能完善,体育教师的综合能力停滞不前,尤其是对学生进行关注差异,分别对待的教学能力,致使体育的常规课堂不仅没有激发学生的运动兴趣,反而使部分学生的运动能力与运动兴趣下降。

表1 高中体育学困生成因客观因素比重数据分析

4.学校相关设施不够完善

与学校体育相关的设施不仅仅是体育场地与体育器材,还包括饮水设备、沐浴间、更衣间、校医室、课室空气调节设备等等。由于学校的场地、经费以及,观念的陈旧,相关设施不够完善,不能保证学生在剧烈运动后,使用合理、有效的供应设施,如更衣室、沐浴间,未能有效消除学生在意外伤害后得到及时保障的后顾之忧,致使学生对体育运动产生了惰性。

5.约束机制不够完善

主要表现在两个方面,一是有关学校体育的法规、制度太少,现有的几个也只是粗略的纲领性文件,缺少与之配套的实施细则。二是现有法规的执行力度不够,如《学校体育工作条例》没有得到很好的贯彻执行,失去了法规性文件的严肃性。学生依然我行我素,久而久之,形成恶性循环。

(二)激发中学生参与体育运动兴趣的观点的调查分析结果

根据对体育学困生成因的调查,要解决体育学困生的现状,首先要激发其运动参与的兴趣,在参与过程中不断的调整体育学困生的心理与生理的变化。因此通过检索,查阅有关激发学生参与体育运动研究的50篇文章,将激发中学生参与运动兴趣的观点归纳成个6个客观因素。从表2可见,通过调查显示,在教学过程中使用群体性活动的模式;明确学生主体地位;改善学生心理状况;制定与社会、学生相适的考核制度是关键的方法与手段。

1.运用游戏法与小团体活动进行教学

游戏法教学、小团体活动教学在常规教学中是常用的手段,是一种围绕着团体的目标而高度组织起来的游戏活动。常以小组为单位进行游戏。这样既增强了活动本身的趣味,又有效地依靠集体监督的力量来克服那些意志薄弱的学生自制力差的毛病。实践表明:学生一直喜欢的是小团体和游戏的活动方式。

如:耐力跑“拯救大兵”游戏,将学生分成四组,设定一定距离,由排头跑出、回来,接上第二名同学,而后两名同学跑出、回来接上第三名同学直至完成,然后由第一名同学先下来,以此类推,直至结束。这样无形中培养了学生的意志品质和自控能力,激发学生练习兴趣,耐力素质也得到了提高,效果是显著的。

2.激发学生的主体地位,让学生适当参与教学设计

常规教学的设计过程中,适当征求学生的意见,将合理有效的建议进行实施。这种让学生参与教学的设计,教师帮助实施的模式,能使学生感受自己的创造力,丰富学生的成功喜悦。有效提高学生参与的积极性,主动体验体育运动带来的乐趣,发挥了学生主体地位的作用。

3.消除学生的自卑心理和紧张情绪

在体育教学中体育学困生往往出现两种极端:一是担心考试不合格,在学习中常常处于紧张不安、急躁忧虑状态。二是直接放弃。教师应当根据学生的心情和处境,设身处地为他们考虑,根据体育差等生的具体身心特点进行教育,激励学生勇敢地面对。

根据学生的实际情况制定适宜的教学任务,为学生指定“最近发展区”,引导他们从简单易学的动作技能练起逐渐加大难度,在练习中的点滴进步及时的鼓励和肯定,要注重培养学生的自尊,善于运动表扬与批评,消除体育学困生的自卑心理,让他们知道只要自己通过努力就一定可以达到,甚至超过达标标准,使学生有成功的体验。

花样跳绳的形式较为多样,教师可以根据小学生的运动能力为其开展合适的跳绳活动。单人跳的形式主要包括将跳绳进行左右甩、开合跳、交叉跳以及双脚交替等。不同的跳法在难度以及运动量方面也存在一定的差异,教师可以带领学生从简单的动作开始练习,逐渐融入难度较大的动作,从而使学生接受到循序渐进的过程。

教学中,我们要从感情上相信学生,从而培养学生的自尊心和自信心。因此体育教师对体育学困生更加要有充分的耐心和爱心。

4.制定宽松灵活的考核项目和考核标准调控学生适宜的焦虑

教师在制定考核项目与标准的时候,应根据学生的身体素质及对体育的认识情况,灵活的调整考核标准,使学生保持适宜的焦虑程度,使体育差等生也能在体育教学中感受到成功体验和喜悦,从而激发学生的学习兴趣。

例如:在技巧的考试中,女生后滚翻和单肩后滚翻,男生前滚翻和头手倒立的考核中,我们将女生的动作分为前滚翻、后滚翻、单肩后滚翻;男生的动作分为前滚翻、后滚翻、头手倒立。让学生在三个动作中任挑两个动作,并根据不同的难度给予不同的分值。在实验教学中,这样既消除了学生对动作的惧怕心理,又提高了学生的学习兴趣和信心。大部分学生选择了考核项目规定动作,少部分学生因身体原因选择了难度较低的动作,但也用心地学习,主动找同学、老师进行指导,调动了学生的积极性和兴趣。

表2 激发中学生参与体育运动兴趣的观点比重数据分析

表3 使用游戏法与小团体教学实验前后的数据调查

5.关注主体差异,采用完善的分班机制

建立合理的分班机制,让体育素质、运动认识处在同一水平的学生在同一班级,将更有利于学生的发展和兴趣的培养。采用选项教学模式中“师生双向选择的教学模式”,有效的关注学生主体的差异性,使教学的安排更有针对性,从而有效激发学生参与积极性。

6.提高体育教师教师自身的综合素质

在体育教学中,体育教师准确、熟练、优美的示范动作,生动、形象、诙谐的讲解动作要领,能唤起学生的学习兴趣,激发学生跃跃欲试的情绪,诱发学生的好奇心。及时客观的评定,可以满足学生力求进步的心理,让学生感到日有所得,日有所进,体会成功的喜悦,以及不足的鞭策,从而强化学习兴趣。学生的体育学习兴趣有赖于学习活动以及掌握动作技术的正确性和丰富性,感情体验的强烈程度,这都有赖于教师自身素质的提高和保持。

(三)体育学困生实验前后的分析

1.学生参与常规课堂的教学设计,着重发挥学生的主体作用

通过实验后,对体育学困生进行心理变化的问卷调查,尤其是学习态度上的转变。学生对体育课的态度是影响学生体育运动兴趣的关键和具体表现,通过实验教学我们发现了一些变化。(见图1):

经过了实验教学后体育差等生对所上的体育课内容持肯定态度的由63%上升到85%,激发学生的主体地位,适当的让其参与体育课堂的教学设计,有效的激发学生的运动兴趣,使其主动参与体育锻炼。在训练过程中获得乐趣,体会成功能有效的提高体育学困生的兴趣。

2.运用游戏法与小团体活动进行教学

由表3表明:在常规教学中,倾向游戏教学和小团体模式教学的比率之和前后分别占到了89%和92%。表明游戏教学和小团体活动在实验前后都是学生喜欢的活动形式,在教学中应当充分运用。

四、结论与建议

(一)使学生明确学习目标

加强学生“健康第一”教育思想学习,认真贯彻实施教育部、国家体育局制定的《学生体质健康标准(试行方案)》,使学生形成一种自觉去参加体育锻炼的好习惯,而不是被动的去锻炼。

(二)调整学校的体育教学目标

体育课从初一开始就是围绕中考体育项目在教学,形成了一种为应付考试而教学,学生为应付考试学学习的氛围。虽然取得一定的成绩,但忽略了体育课的实在意义,体育教学都是围绕着中考两个项目在教,学生会产生反感的心理,拒绝去学习。学校在制定教学目标时应从知识目标、能力培养目标、身心健康目标和思想目标去引导学生,并通过多样的教学方式去教学生,让学生在不同的起点上,最终达到各自不同的目标,让学生充分体验成功的喜悦和学习的乐趣。

(三)关注体育学困生的差异性

根据体育差等生对体育的认识存在较大不足的情况,注重体育差等生体育意识的培养,提高体育功能的认识,引导正确的学习动机。

(四)改革教法,敢于创新,不拘泥于传统的教学手段

充分运用游戏和小团体活动形式,让学生主动参与教学设计,教师应当根据体育差等生的实际能力制定教学任务,使其在教学中体验到成功的快乐,提高学生的体育运动兴趣。

(五)体育教学应当面向全体学生

对于学校相关部门而言,应当尽量为体育学困生的教学提供良好的客观条件。

(六)为体育教师的培训提供机会和便利

体育教师的综合素质是决定是否能贯彻国家相关政策施行的基础,是学生的进步的引导者。因此,各部门应该为体育教师的专业发展提供相应的平台,使其教科研能力,课堂调控能力,个人感染力都得到不断的提高和保持。

图1 实验前后体育学困生对体育课学习态度的变化

[1]徐利娟.学校体育学困生的转化策略[J].教书育人,2017(34):18.

[2]张补君.互助式课堂学习模式下提高体育学困生能力的思考[J].考试周刊,2017(95):117

[3]黄伟强.体育学困生参与体育运动积极性的转化策略案例分析[J].新课程(下),2017(09):240.