血浆置换治疗格林—巴利氏综合征17例疗效观察

2018-03-02孙鹏

孙鹏

【摘要】 目的 研究分析血浆置换治疗格林-巴利氏综合征的临床效果。方法 34例格林-巴利氏综合征患者, 采用随机抛硬币的方法分为对照组和观察组, 每组17例。对照组患者应用常规方法治疗, 观察组患者采用血浆置换治疗。观察比较两组患者治疗前后血浆补体(C3、C4)和免疫球蛋白[免疫球蛋白(Ig)A、IgG、IgM]及临床疗效。结果 观察组患者的治疗总有效率88.2%显著高于对照组的52.9%, 差异具有统计学意义(P<0.05)。治疗前, 两组患者血浆补体与免疫球蛋白含量比较差异无统计学意义(P>0.05);治疗后, 两组患者血浆补体与免疫球蛋白含量均优于治疗前, 且观察组患者血浆补体与免疫球蛋白含量均优于对照组, 差异均具有统计学意义(P<0.05)。结论 与常规方法相对比, 格林-巴利氏综合征应用血浆置换效果更显著, 更有助于改善患者临床症状, 可在临床上推广应用。

【关键词】 血浆置换;格林-巴利氏综合征;疗效

DOI:10.14163/j.cnki.11-5547/r.2018.05.035

常見的格林巴氏综合征也叫急性多发性感染性神经炎, 是一种自身免疫性病症。此种疾病发病率极低, 但任何年龄段均可发生, 男性青壮年多见, 病死率相对较高[1]。此种疾病进展速度非常快, 部分患者可在短时间内出现呼吸肌麻痹。其病理特点主要是周围神经病变, 主要损害神经根和外周神经, 同时伴随脑脊液蛋白与细胞分离, 对末梢神经系统产生影响。临床治疗此种疾病的长常规方法是静脉注射丙种球蛋白[2]。本文研究分析血浆置换治疗格林-巴利氏综合征的临床效果。报告如下。

1 资料与方法

1. 1 一般资料 选取本院2015年2月~2017年2月接收的34例格林-巴利氏综合征患者, 经诊断所有患者均符合格林-巴利氏综合征的判断标准。采用随机抛硬币的方法将患者分为对照组和观察组, 每组17例。对照组中男12例, 女5例;年龄14~82岁, 平均年龄(45.3±12.3)岁。观察组中男13例, 女4例;年龄15~82岁, 平均年龄(46.1±12.0)岁。两组患者一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05), 具有可比性。所有患者均表现出迟缓性四肢瘫痪, 肌力0~4级, 呼吸肌麻痹和颅神经麻痹, 部分患者自主神经受影响, 伴随感觉障碍。

1. 2 方法 治疗前所有患者采用糖皮质激素治疗。对照组患者应用常规方法治疗, 静脉注射丙种球蛋白, 予以400 mg/kg丙种球蛋白静脉注射, 连续使用5 d。观察组患者采用血浆置换治疗, 使用美国百特CS-300血细胞分离机, 静脉穿刺股静脉和颈静脉, 数置换液为新鲜冰冻的800~1600 ml血浆、浓度为20%的100 ml和林格氏液400 ml白蛋白液。1000 ml血浆中应加入浓度为10%的葡萄糖酸钙10 ml。普通肝素抗凝, 首次肝素的使用量为30~40 mg, 速度保持10~30 ml/h。对于存在出血倾向的患者还需予以低分子肝素。治疗时间为2~3 h/次, 血浆置换量为2个血浆容量, 血浆容量为40 mg/kg, 置换的血浆量在2~4 L/次。血容量保持在100~150 ml/min。置换期间需密切观察患者血压变化。依据患者血压变化情况予以补液, 并调整置换速度, 以便维持平衡的出入量。置换需隔天进行, 并依据患者病情治疗3~5次。所有患者均予以维生素B1、B12、神经节苷脂营养、支持治疗与预防并发症等治疗措施。

1. 3 观察指标及疗效判定标准 观察比较两组患者治疗前后血浆补体(C3、C4)和免疫球蛋白(IgA、IgG、IgM), 并统计分析两组患者临床治疗效果。显效:治疗后患者各项临床症状全部消失, 四肢肌力恢复正常;有效:治疗后各项症状基本消失, 四肢肌力提高1~3级;好转:治疗后的各项症状明显好转, 四肢肌力提高1~2级;无效:治疗后临床症状并未改善, 体征无变化。总有效率=显效率+有效率。

1. 4 统计学方法 采用SPSS19.0统计学软件对数据进行处理。计量资料以均数±标准差( x-±s)表示, 采用t检验;计数资料以率(%)表示, 采用χ2检验。P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

2. 1 两组患者临床治疗效果对比 观察组患者的治疗总有效率为88.2%, 其中显效9例, 有效6例, 好转1例, 无效1例;对照组患者的治疗总有效率为52.9%, 其中显效6例, 有效3例, 好转2例, 无效6例;观察组患者的治疗总有效率显著高于对照组, 差异具有统计学意义(P<0.05)。

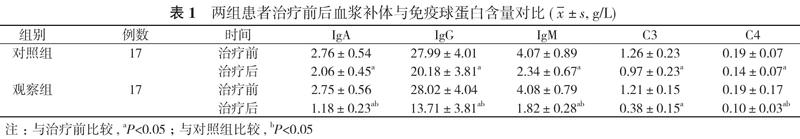

2. 2 两组患者治疗前后血浆补体与免疫球蛋白含量对比

治疗前, 两组患者血浆补体与免疫球蛋白比较差异无统计学意义(P>0.05);治疗后, 两组患者血浆补体与免疫球蛋白含量均优于治疗前, 且观察组患者血浆补体与免疫球蛋白含量均优于对照组, 差异均具有统计学意义(P<0.05)。见表1。

3 讨论

空肠病毒与弯曲菌是格林巴氏综合征产生的主要原因。血清中的IgA、IgG、IgM抗体沉积在周围神经组织中, 就此产生免疫性复合物, 影响整个机体的神经根、周围神经和神经节, 导致周围神经组织产生广泛性的脱髓鞘。在患病后的半个月左右, 患者就可能产生呼吸机麻痹现象[3]。因此, 早期诊断, 及时治疗对患者康复具有非常重要的意义。研究表明, 采用血浆置换治疗方法, 可快速清除患者抗髓鞘抗体与血浆沉积免疫复合物, 并及时补充患者血浆中缺失的凝血因子与补体, 将异常增生的巨噬细胞与淋巴细胞去除掉, 就能够明显缓解患者急性期症状[4-7]。利用血浆置换治疗, 可改善患者因病情引发的微循环障碍, 有利于患者康复, 且早期大剂量置换, 可避免患者不良反应的出现, 提高预后。

综上所述, 与常规方法相对比, 格林-巴利氏综合征应用血浆置换效果更显著, 更有助于改善患者临床症状, 可在临床上推广应用。

参考文献

[1] 徐一方. 血浆置换治疗格林-巴利综合征的疗效观察. 中国卫生标准管理, 2016, 7(12):59-60.

[2] 王丹, 郭珍立, 任敏, 等. 血浆置换及静脉注射免疫球蛋白治疗格林巴利综合征临床研究. 现代医药卫生, 2015(20):3062- 3064.

[3] 曾巧, 石宏斌, 黎琦, 等. 双重血浆置换在临床危重症疾病18例的疗效观察. 中国临床研究, 2015, 28(1):24-26.

[4] 叶芸, 李苏亮. 吉兰-巴雷综合征患者血浆置换与注射免疫球蛋白治疗的疗效比较. 中风与神经疾病, 2015, 32(9):808-810.

[5] 刘艳霞, 吉四辈, 马铭心. 简易血浆置换治疗格林-巴利综合征疗效观察. 中华实用儿科临床杂志, 2004, 19(6):517-518.

[6] 王如明, 冯安慧, 孙文秀, 等. 静脉注射免疫球蛋白治疗儿童格林—巴利综合征的临床研究. 中华实用儿科临床杂志, 2001, 16(4):223-224.

[7] 吴文军, 梁顺波. 血浆置换治疗格林-巴利综合征疗效分析. 中华全科医学, 2007, 5(7):580-581.

[收稿日期:2017-11-10]endprint