《无问西东》中没有告诉你的西南联大

2018-02-28小珺主

小珺主

那个时代展现出的赤子之心,是鲜活的真性情,是不泯灭的良知,它或许会让人在当下显得格格不入,但总会指引着人们,去面对动荡浮躁的时代。

“世界于你而言,无意义无目的,却又充满随心所欲的幻想,但又有谁知,也许就在这闷热令人疲倦的正午,那个陌生人,提着满篮奇妙的货物,路过你的门前,他响亮地叫卖着,你就会从朦胧中惊醒,走出房门,迎接命运的安排。”

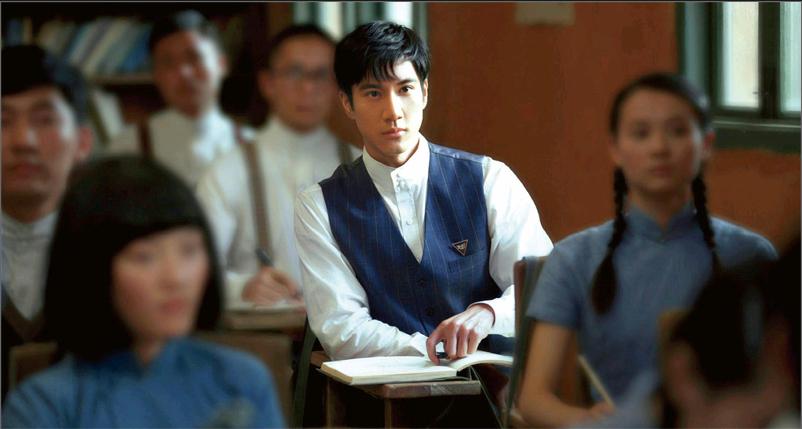

这是泰戈尔《爱者之贻》诗中的一段,在历时六年终于上映的电影《无问西东》中,由陈楚生饰演的著名人文学者吴岭澜的口中也曾出现。

《无问西东》本身是一部以“清华百年校庆”为背景的命题作业,以四段故事串联起民国清华、西南联大、建国后、现代职场四个时代的剪影,有情怀的追忆、爱情的讴歌,也有人性的拷问,因果的思索。

影片一上映便引发热议,有人忍不住拍手称赞,有人止不住嗤之以鼻。各种声音中,对于西南联大的故事线是全剧最有张力最打动人心的这一点,基本是达成一致的。而吳岭澜提到的“当时最卓越的一群人”,都曾在这座大学里留下过或浓或淡的痕迹。

为什么这样一部抒写清华与时代使命的剧作,必须谈到西南联大,为什么西南联大又成为点睛之魂?这些问题,如果在看完电影还不能找到答案,或者在还没看电影之前想要了解,不妨看看汪曾祺的一本散文集——《在西南联大》。

静坐听雨

大雨滂沱,漏雨的教室里,老师在讲台上高声讲授物理,学生总是听不清。终于,老师放弃授课,在黑板上写下四个字“静坐听雨”。教室里师生喑哑默坐,青灰色的屋檐上,雨声噼啪。推开窗户,一弯清水边,一人身披蓑笠,雨中垂钓。体育老师带着学生在泥泞的操场上跑步。

西南联大,全名国立西南联合大学,中国抗日战争开始后,国内高校(北大、清华、南开)内迁设校,起初在长沙开学,后于1938年2月西迁昆明。这所大学只存在了八年,8000余名学生通过入学考试,只毕业了3882名学生,出了两位诺贝尔奖获得者、四位国家最高科学技术奖获得者、八位两弹一星功勋奖章获得者,171位两院院士及100多位人文大师,被誉为“中国教育史上的珠穆朗玛峰”。

昆明建校,学校的环境条件是艰苦的,汪曾祺《在西南联大》中有相关的描述。

“学生吃的饭是通红的糙米,装在几个大木桶里,盛饭的瓢也是木头的,因此饭有木头的气味,饭里什么都有:砂粒、耗子屎……被称为‘八宝饭。”

“宿舍很简陋,草顶、土墼墙;墙上开出一个个方洞,安几根带皮的直立木棍,便是窗户。睡的是双层木床,靠墙两边各放十张,一个宿舍可住四十人。”

也有关于教室的描述,“土墙“,“铁皮顶”,“铁皮上涂了一层绿漆”,“桌椅是没有的”,“用肥皂箱上面一个,面上糊一层报纸,是书桌,下面两层放书,放衣物,这就书橱、衣柜都有了”,“椅子?——床就是”,他调侃,“不少未来学士在这样的肥皂箱桌面上写出了洋洋洒洒的论文”。

“有时下大雨,雨点敲得铁皮叮叮当当地响”,这文字和电影中的画面,如出一辙。汪曾祺的《在西南联大》,导演兼编剧的李芳芳应该是读过的。

跑警报

影片中,西南联大的学生不仅要在荒芜的土地上建起新的学校,在漏雨的教室里听课学习,还要时刻躲避敌机的空袭,汪曾祺《在西南联大》中有一章节就叫《跑警报》,详细真切地讲述了这一段。

“那二年日本飞机三天两头来轰炸”,“一有警报,别无他法,大家就都往郊外跑,叫做‘跑警报”,“‘跑警报有时时间相当长,得一两个小时”。

但就在这种极其压迫和紧张的战争背景下,是一群可爱的有趣的学生和老师。跑警报的同学们“从新校舍北门出去,到野地里待着,各干各的事,晒太阳、整理笔记、谈恋爱……,直到‘接触警报拉响,才拍拍身上的草末,悠悠闲闲地往回走”。

那个年代的压迫感和年代中的人面对压迫所展现的从容与笃定,这两种互相矛盾的关系形成了一种张力,在电影《无问西东》和汪曾祺的《在西南联大》书中都可见一斑。

不得不说,绕开了电影视觉展现的局限和分裂感,汪曾祺如水的文字自有一种力量,这种力量不似电影中各种宏大的特效那般振聋发聩,但却以一种真实的、超脱的、安静的方式,在心底造成一种激荡和颤动,而这种颤动是更深入的,更持久的。

汪曾祺在《跑警报》的最后,用他那温和而又有力的文字做了一个很精妙的总结。

“日本人派飞机来轰炸昆明,其实没有什么实际的军事意义,用意不过是吓唬吓唬昆明人……我们这个民族,长期以来,生于忧患,已经很‘皮实了,对于任何猝然而来的灾难,都用一种‘儒道互补的精神对待之。这种‘儒道互补的真髓,即‘不在乎。这种‘不在乎精神,是永远征不服的。”

“儒道互补”应该是汪曾祺,也是中国现代文学史上的人文大师,甚至是千千万万中国人身上所具有的一种特质。这种超功利的生活态度,接近庄子思想的率性自然,加上儒家思想的大义无畏,对联大学生和那个时代的人都有相当深广的潜在影响。当这种人生态度溶化在血液里,自然而然地就成了一个时代的风貌。

冰糖莲子

电影《无问西东》中承担情节高潮推动的一个角色,非王力宏所饰演的沈光耀莫属,很多观影者的眼泪都洒在了这一段。一个颜值爆表、文武双全的富家子弟,背井离乡,求学昆明。家里五代三将功名赫赫,不求他再扬名立万,只希望他平安健康过一辈子。本来,他是可以求学回乡结婚生子安然度过一生。

影片中的一个片段,应该是这个人物一生命运的转折点。在敌机轰鸣之下,沈光耀一人在锅炉房不慌不忙地煮着母亲为他留下的冰糖莲子,以此寄相思。吴岭澜劝他离开,他放了一碗冰糖莲子在屋里,说回来还能煮。

敌军投了炸弹,他回来时,不仅放着冰糖莲子的锅炉房坍塌了,四下哀鸿遍野。

他紧绷的心也跟随那一碗冰糖莲子坍塌了,他终于背弃了对母亲誓不从军的诺言,诚实面对心中所向,毅然成为一名空军。endprint

时常开着“晃晃”空投食物给流离失所的孤儿灾民,在空中与敌军殊死搏斗的最后一刻撞向敌舰,将一句“妈妈,对不起”留在了在回不去家的空中。

巧的是,汪曾祺的《在西南联大》中有一篇《炸弹和冰糖莲子》,文中写了一个叫郑智绵的广东人,应该是这段“冰糖莲子”的取材处之一。

这个郑智绵与汪曾祺同住一个宿舍,“脾气有些怪,一是痛恨京剧,二是不跑警报”,绝不跑警报,他干什么呢?他留下来煮冰糖莲子。

汪曾祺讲述,西南联大新校舍大图书馆西边有一座烧开水的炉子,“一有警报,没有人来打开水,炉子的火口就闲了下来,郑智绵就用一个很大的白搪瓷漱口缸来煮莲子。莲子不易烂,不过到解除警报响了,他的莲子也就煨得差不多了”。

他写了有一天,日本飞机在新校舍扔了一枚炸弹,离开水炉不远,就在这个郑智绵身边。“炸弹不大,不过炸弹带了尖锐哨音往下落,在土地上炸了一个坑,还是挺吓人的”,然而这个郑智绵“照样用汤匙搅他的冰糖莲子,神色不动”,“等他吃完了莲子,洗了漱门缸,才到弹坑旁边看了看,捡起一个弹片(弹片还烫手),骂了一声:‘丢那妈!”

原来,是这样的冰糖莲子。

自由和真实

不管是《无问西东》,还是《在西南联大》,对那段岁月的追忆,都有一个共同的主题——自由和真实。

影片借梅贻琦之口道出:“什么是真实?你看到什么、听到什么、做什么、和谁在一起,有一种从心灵深处满溢出来的不懊悔、也不羞耻的平和与喜悦。”

《在西南联大》,汪曾祺直言:“有一位曾在联大任教的作家教授在美国讲学。美国人问他:西南联大八年,设备条件那样差,教授、学生生活那样苦,为什么能出那样多的人才?——有一个专门研究联大校史的美国教授以为联大八年,出的人才比北大、清华、南开三十年出的人才都多。为什么?这位作家回答了两个字:自由。”

如果说影片是想借一个时代大家小众的风骨,唤醒当代人诚实以对因过度忙碌焦虑而急需返璞归真的心,那么在《在西南联大》里,这种自由的风骨无处不在。

比如,联大教授讲课从来无人干涉,想讲什么就讲什么,想怎么讲就怎么讲。

闻一多先生讲楚辞,一开头总是“痛饮酒,熟读《离骚》,方称名士”。他上课抽烟,上他的课的学生也抽。他讲“古代神话与传说”,把自己在整张毛边纸上手绘的伏羲女娲图钉在黑板上,把相当烦琐的考证讲得有声有色,非常“叫座”,“满坑满谷”;徐志摩上课时带了一个很大的烟台苹果,一边吃,一边讲;沈从文读很多书,但从不引经据典,他总是凭自己的直觉说话,而他批改作文会写很长的读后感,有时会比原作还长;梁思成在一座塔上测绘内部结构,差一点从塔上掉下去;林徽因发着高烧,躺在客厅里和客人谈文艺。

那个时候的汪曾祺是西南联大的学生,在他眼里,这群师长有些共同特点:“一是都对工作、对学问热爱到了痴迷的程度;二是為人天真到像一个孩子,对生活充满兴趣,不管在什么环境下永远不消沉沮丧,无机心,少俗虑。”

这大概就是“闻多素心人,乐与数晨夕”的内化,也是电影《无问西东》终想表达的主题,返璞归真,叩问真心,勿忘初心,永保赤子之心。

这种真心、初心、赤子之心,是鲜活的真性情,是不泯灭的良知,是对社会的责任感,对真理的求知欲,对世俗的洞察力,也是对弱势群体的同情和生而为人的恻隐之心,它高于“明哲保身”,高于“最佳选择”,它或许会让人在当下显得格格不入,甚至愚蠢,但总会指引着人们,去面对或盲从、或黑暗、或动荡、或浮躁的时代,做出不让自己后悔的选择。这些也正是需要我们不断传承发展的大学精神、时代精神。

2018年,正值西南联大八十周年诞辰,愿这样大学、时代之精神长存。

(文中部分材料和图片引自汪曾祺《在西南联大》与电影《不问西东》)endprint