脱咖啡因绿茶汤与普通绿茶汤的品质对比分析

2018-02-28李婷吕春秀杨远帆黄高凌杜希萍倪辉陈峰

李婷,吕春秀,杨远帆,2,3,黄高凌,2,3,杜希萍,2,3,倪辉,2,3,*,陈峰,2,3

(1.集美大学食品与生物工程学院,福建厦门361021;2.福建省食品微生物与酶工程重点实验室,福建厦门361021;3.厦门市食品生物工程技术研究中心,福建厦门361021)

茶是世界三大无酒精饮料之一,在中国被誉为“国饮”[1]。随着社会的进步和科技的发展,人们更加青睐于具有方便、营养、刺激的时代感的饮料,因而传统的饮茶方式不再能满足时代发展的需要,以茶叶浸提液或者浓缩汁、速溶茶粉为原料加工而成的茶饮料应运而生[2]。但是,由于茶叶中含有咖啡因,具有浓重的苦味,部分消费者难以接受,且过量饮用含咖啡因的茶饮料会刺激中枢神经[3]、影响睡眠[4]、甚至引起婴幼儿早产等[5],对人体健康造成一定的威胁。同时,有报道称[6]咖啡因是茶饮料产生沉淀的原因之一,它的存在不利于茶饮料的长时间保存。因此,开发低咖啡因茶叶深加工产品具有较大的应用价值。

生产低咖啡因茶叶深加工产品的关键是高效脱除茶叶中的咖啡因,且保留其它活性成分(如儿茶素)及风味成分(香气及滋味成分),国内外学者对茶叶脱咖啡因的方法进行了大量的研究,运用了热水浸提、超临界CO2萃取、溶剂萃取、吸附分离、微生物和酶降解、培育低咖啡因茶树等方法去除或降低茶叶中的咖啡因含量[7]。在生产上已经建立了用热水浸提脱咖啡因的工艺,实现了脱咖啡因速溶茶粉的产业化生产,但对有关脱咖啡因茶粉及普通茶粉的品质缺乏系统对比研究。工艺对茶叶产品儿茶素类成分、茶色素和感官品质的影响研究还很不充分。针对该研究现状,本文以绿茶为原料,对比分析了绿茶、绿茶咖啡因提取液、脱咖啡因绿茶汤(浓缩干燥得到脱咖啡因绿茶粉)与普通绿茶汤(浓缩干燥得到普通绿茶粉)的儿茶素类成分、茶色素和感官品质差异,阐明脱咖啡因绿茶粉和普通绿茶粉的品质特征,为开发相关产品提供参考。

1 材料与方法

1.1 主要原料、试剂与仪器

绿茶:产地为浙江,漳州大闽食品科技有限公司。

乙腈、甲酸、甲醇:美国 Tedia公司;咖啡因(Caffeine)、儿茶素(Catechin,C)、儿茶素没食子酸酯(Catechin gallate,CG)、表没食子儿茶素(Epigallocatechin,EGC)、表儿茶素(Epicatechin,EC)、没食子儿茶素没食子酸酯(Gallocatechin gallate,GCG)、表儿茶素没食子酸酯(Epicatechin gallate,ECG)和表没食子儿茶素没食子酸酯(Epigallocatechin gallate,EGCG):四川省维克奇生物科技有限公司;正丁醇、乙酸乙酯、二水合草酸和碳酸氢钠均为分析纯:汕头市西陇化工有限公司。

TAISITE高速万能粉碎机:天津市泰斯特特仪器有限公司;DK2.2电热恒温振荡水槽:上海精宏实验设备有限公司;TD4Z-WS台式低速离心机:常州万丰仪器制造有限公司;UNIC-4802紫外分光光度计:上海仪电分析仪器有限公司;Agilent 1260高效液相色谱仪、Nucleodur PFP(4.6 mm×250 mm,5 μm):美国安捷伦科技有限公司。

1.2 试验方法

1.2.1 绿茶提取液的制备

绿茶对照样品:称取3 g未粉碎的片状绿茶样品,在125 mL沸水中浸提10 min,过滤除渣,滤液备用。

绿茶咖啡因提取液:称取3 g未粉碎的片状绿茶样品,在沸水中以料液比 1∶80(g/mL)浸提 10 min,过滤除渣,滤液备用。

普通绿茶汤:称取过40目筛的粉状绿茶3 g,在90℃水中以料液比 1∶20(g/mL)浸提 60 min,除渣,滤液备用。

脱咖啡因绿茶汤:将经过脱咖啡因处理,即一定量的绿茶样品在沸水中按照1∶80(g/mL)的料液比浸提10 min后的茶叶在50℃条件下烘干、粉碎、过40目筛,称取 3 g,在 90℃水中以料液比 1∶20(g/mL)浸提60 min,过滤除渣,滤液备用。

1.2.2 儿茶素类和咖啡因含量的测定

取绿茶对照样品、绿茶咖啡因提取液、普通绿茶汤和脱咖啡因绿茶汤各1 mL,分别过0.22 μm微孔滤膜,备高效液相色谱(High Performance Liquid Chromatography,HPLC)分析。HPLC 条件:色谱柱 Nucleodur PFP(4.6 mm×250 mm,5 μm);柱温 25 ℃;流动相A:0.1%甲酸水溶液;流动相B:0.1%甲酸乙腈溶液,线性洗脱梯度为 95%A(0 min)~5%A(5 min)~85%A(15 min)~70%A(27 min),流动相 B 的比例由 18%升至 60%;流速 1.0 mL/min;进样量 5 μL;检测波长278 nm。

1.2.3 茶黄素和茶红素含量的测定

采用紫外分光光度计检测不同提取液中茶黄素和茶红素的含量[8]。取30 mL茶叶提取液于60 mL的分液漏斗中,再加30 mL乙酸乙酯,混匀5 min后让其静置分层,最后将水层和乙酸乙酯层分别放出。

移取2 mL乙酸乙酯层溶液,加入23 mL 95%的乙醇,混匀,得溶液A。

移取2 mL水层溶液,加入2 mL饱和的草酸溶液和6 mL蒸馏水,再加入15 mL 95%的乙醇,混匀,得溶液D。

移取15 mL乙酸乙酯层溶液于分液漏斗内,加入15 mL 2.5%的碳酸氢钠溶液,混匀30 s后让其静置分层。移取4 mL乙酸乙酯层溶液,加入21 mL 95%的乙醇,摇匀,得溶液C。

移取15 mL茶叶提取液于分液漏斗内,加15 mL正丁醇,摇匀3 min后让其静置分层。再取2 mL水层溶液,依次加入2 mL饱和的草酸溶液,6 mL蒸馏水,最后再加入15 mL 95%的乙醇,摇匀,得溶液B。

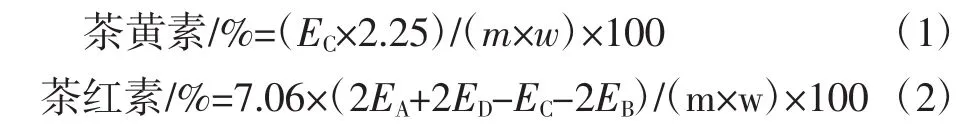

以95%的乙醇作对照,在380 nm下分别测定溶液 A、B、C、D 的吸光度值 EA、EB、EC、ED。 其中:

式中:m为试样重量,g;w为试样干物质质量分数,%;2.25和7.06均为同等操作条件下的换算系数。

1.2.4 绿茶汤的感官评定

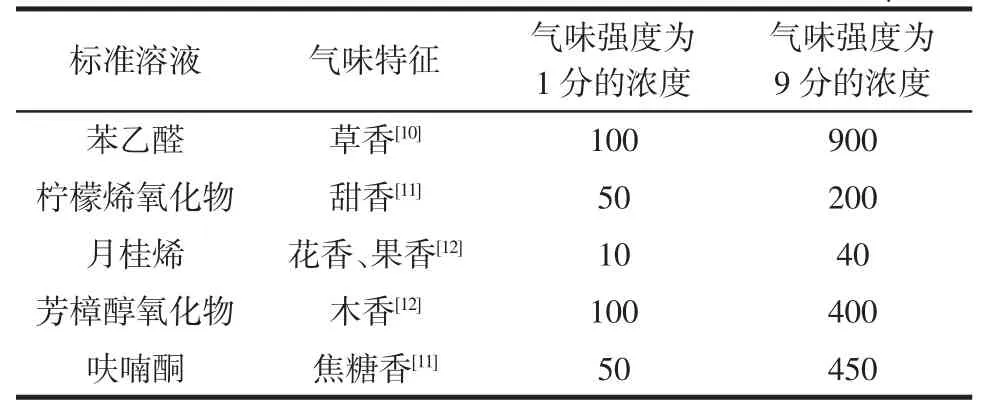

设定年龄在20~30岁的9名女性和3名男性作为品茶成员对绿茶对照样品和其它3种样品的滋味、汤色及香气进行感官评价。茶汤滋味、汤色的评价:参照国标GB/T 23776-2009《茶叶感官审评方法》对茶汤的滋味、汤色进行评分,满分为100分;茶汤香气的评价方法[9]:先配制一系列具有不同香气成分和强度的标准溶液,让品茶成员依次嗅其气味,其中最低浓度的标准溶液为1分,最高浓度的标准溶液为9分,在室温为(25±2)℃,相对湿度为50%~75%(ISO 8589感官检验)的房间内进行,并且房间保持通风,无其它气味,结果见表1。

表1 标准溶液的气味特征与强度Table 1 Standard solutions of odour characteristics and intensity training μL/L

2 结果与分析

2.1 脱咖啡因绿茶汤与普通绿茶汤中咖啡因和儿茶素类含量的对比分析

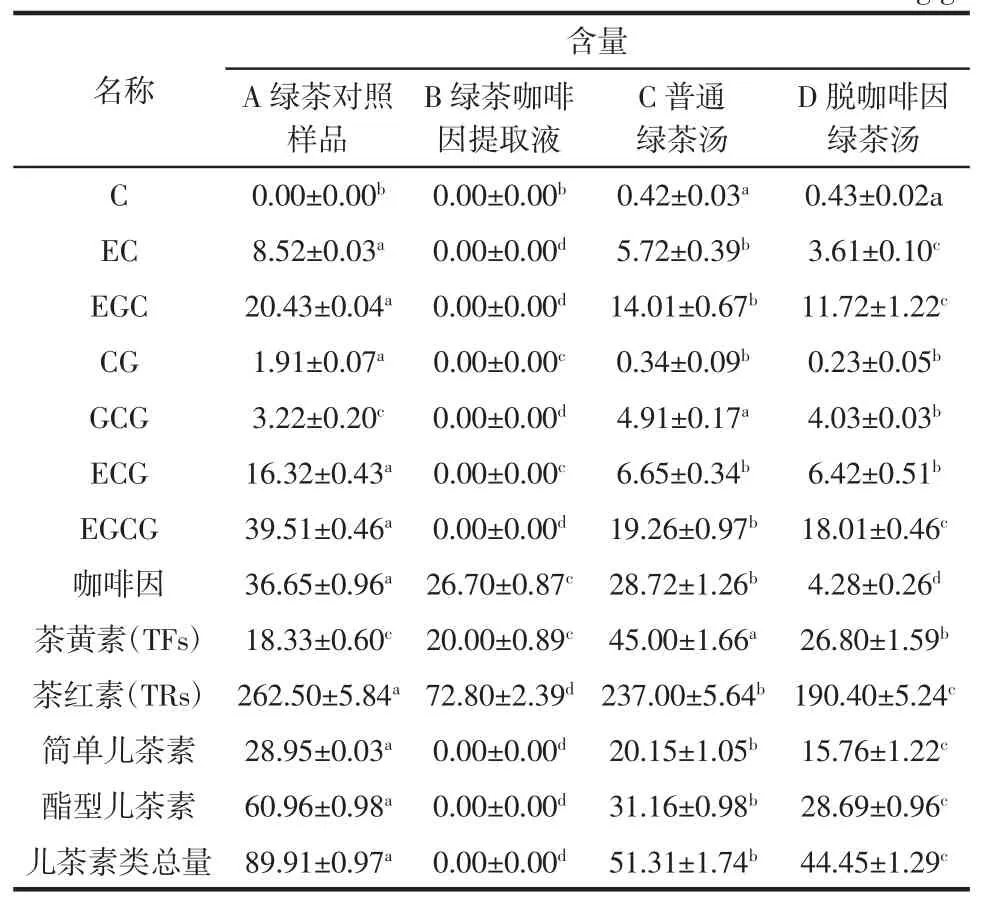

根据相关文献报道及目前生产中普遍采用的方法,先用热水快速浸提片状茶叶,提取去除茶叶中的咖啡因;再烘干粉碎、用热水提取其中的儿茶素和其他可溶性成分。结果表明,绿茶对照样品和其它3种样品中咖啡因和儿茶素类的含量显著不同,见表2。

从咖啡因含量上来看,绿茶对照样品和其它3种样品中均检测到咖啡因,且绿茶对照样品中咖啡因含量36.65 mg/g最高,脱咖啡因绿茶汤中咖啡因含量4.28 mg/g最低;与普通绿茶汤28.72 mg/g相比,脱咖啡因绿茶汤中咖啡因含量显著下降。该结果说明绿茶经过脱咖啡因处理,其咖啡因含量显著下降,这与相关文献[13]报道的脱咖啡因的效果一致。

表2 各绿茶汤中儿茶素类、咖啡因、茶黄素和茶红素的含量Table 2 Content of catechins,caffeine,theaflavins and thearubigins in the green tea mg/g

从儿茶素类成分上可看出:除了在绿茶咖啡因提取液中没有检测到儿茶素类物质外,在其它茶汤中都有检测到,且都是EGCG的含量最高;与绿茶对照样品相比,普通绿茶汤和脱咖啡因绿茶汤中的酯型儿茶素和简单儿茶素的含量都有显著下降,但儿茶素类C和GCG的含量有显著增加;与普通绿茶汤相比,脱咖啡因绿茶汤中酯型儿茶素和简单儿茶素的含量有显著下降,且这两种提取液中除了C、CG和ECG的含量没有显著性差异外,其他儿茶素类在含量上均有显著性差异。出现以上结果的原因可能为:在茶叶的可溶性成分中,咖啡因特别易溶于80℃以上的热水中,而儿茶素类等其他成分由于分子量、分子结构不同以及叶组织的束缚作用,使溶出速度较慢,故在沸水中浸提10 min的条件下,咖啡因大量溶出,而儿茶素类等其他成分溶出量极少,大部分还留在叶内[14],所以绿茶咖啡因提取液中只含咖啡因,基本不含儿茶素类物质。且茶叶中儿茶素类物质EGCG含量最高,约占儿茶素总量的50%~60%,故茶汤中儿茶素类物质EGCG的含量最高[15]。Yoku Soshida等研究表现,当水溶液的pH值在6~8之间时,随着浸提时间的增加,从绿茶中提取出的ECG、EGCG等儿茶素含量下降,C、GCG等反式异构体增加[16],这与我们的研究结果相一致。不同提取液中各儿茶素的含量不同,主要是由于提取温度和时间的不同,导致各种儿茶素的浸提量不同,以及在加热条件下儿茶素会发生差向异构化作用及降解作用,如发生EGC→GC,EGCG→GCG,EC→C,ECG→CG,EGCG→EGC+GA,ECG→EC+GA 等变化[17]。

2.2 脱咖啡因绿茶汤与普通绿茶汤中茶黄素(TFs)和茶红素(TRs)含量的对比分析

绿茶对照样品和其它3种样品中的TFs和TRs含量也存在显著差异。由表2可知,绿茶对照样品和其它3种样品中的TRs含量均高于TFs,其中普通绿茶汤中的TFs 45.00 mg/g和绿茶对照样品中TRs 262.50 mg/g含量最高,绿茶对照样品中的TFs 18.33 mg/g和绿茶咖啡因提取液中TRs 72.80 mg/g含量最低;且与普通绿茶汤相比,脱咖啡因绿茶汤中的茶黄素和茶红素的含量都有显著下降。分析其原因可能为:Robertson等[18]研究结果显示,儿茶素类单体在酶的作用下可氧化形成TRs,不形成TFs,儿茶素类混合物则会生成TFs和TRs,且简单儿茶素与复杂儿茶素的比值低,则产物中TFs/TRs的比值亦低;当温度高于90℃时,茶黄素转化为茶红素[19];绿茶咖啡因提取液的浸提时间短、温度低,茶叶中的TFs和TRs的生成量少,而普通绿茶汤和脱咖啡因绿茶汤的浸提时间较长、温度高,生成了大量的TFs和TRs,且被充分浸提出来。

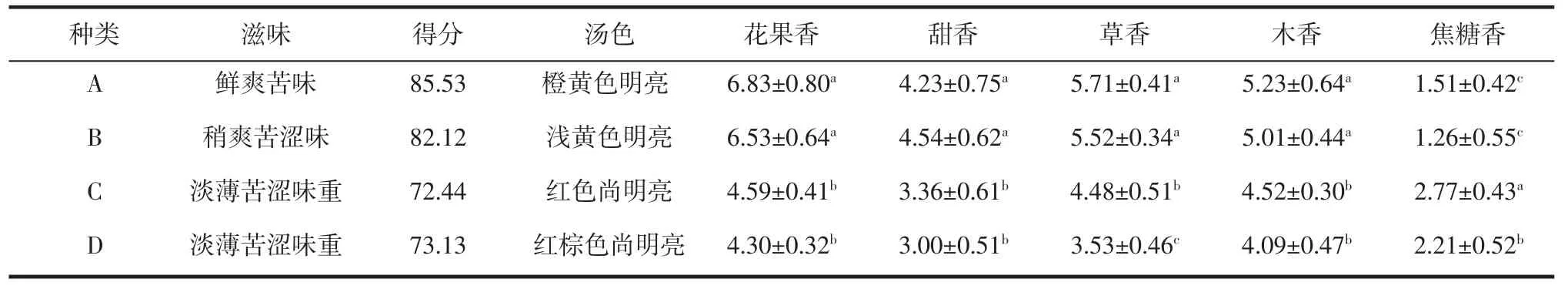

2.3 脱咖啡因绿茶汤与普通绿茶汤的感官评定对比分析

相关研究表明,咖啡因、儿茶素是茶叶中嘌呤碱和多酚类的主要成分,使茶汤呈现苦涩味[20],在茶叶浸泡过程中,这些物质的浸出浓度和比例直接影响茶汤的苦味;在加工过程中揉捻程度的增加也会使茶汤的苦味增加[21]。此外,儿茶素类成分和咖啡因在滋味上具有不同的味性质和阈值[22],如咖啡因主要呈现苦味,酯型儿茶素主要为苦涩味,简单儿茶素主要呈现苦味[23],且儿茶素的同分异构体的滋味强度差别较大,如EGCG与GCG为同分异构体,但在滋味强度上却差异较大,GCG的阈值约为EGCG的两倍[24]。由不同茶汤的滋味、汤色感官评定结果知,在滋味特性上,绿茶对照样品的滋味得分最高,呈现略带鲜爽的苦味;绿茶咖啡因提取液的滋味得分次之,呈现苦涩味;普通绿茶汤和脱咖啡因绿茶汤的滋味相近,表现为较浓的苦涩味。各茶汤感官评定结果见表3。

表3 各绿茶汤的滋味、汤色、香气感官评定结果Table 3 Sensory evaluation results of taste,color and aroma in the green tea

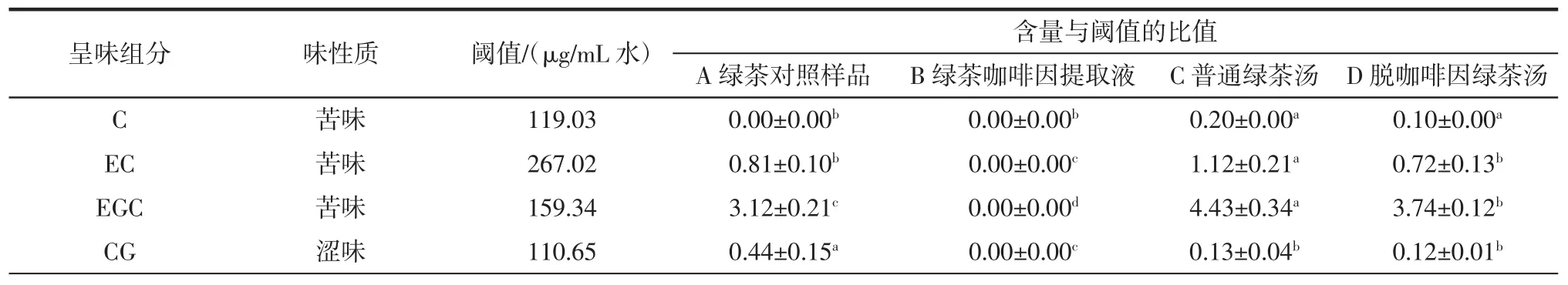

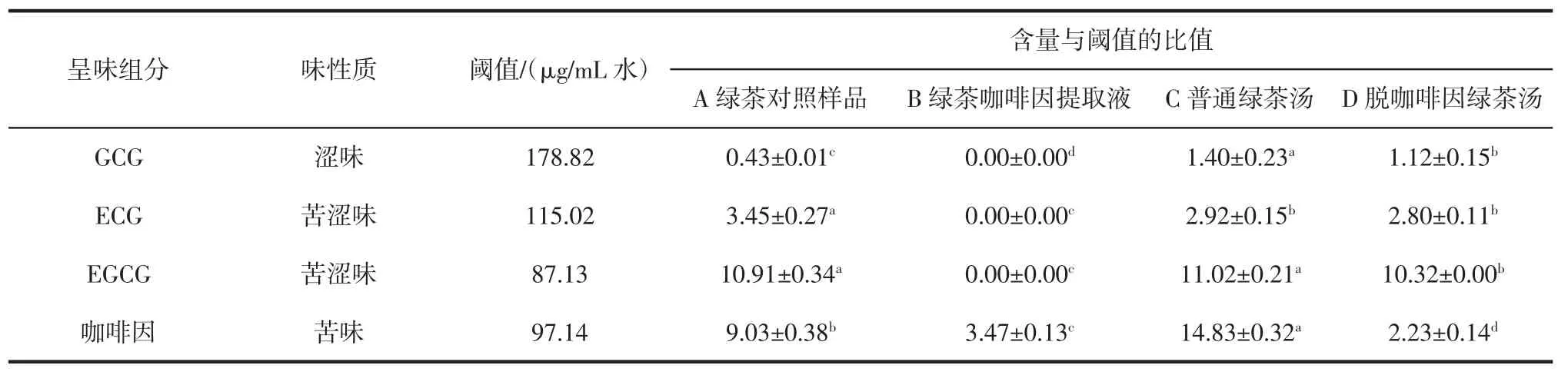

且从绿茶对照样品和其它3种样品中各种成分的含量与其阈值比值的大小可知,绿茶对照样品的滋味主要受EGCG 10.91倍阈值和咖啡因9.03倍阈值的影响,绿茶咖啡因提取液的滋味主要受咖啡因3.47倍阈值的影响,普通绿茶汤的滋味主要受咖啡因14.83倍阈值和EGCG 11.02倍阈值的影响,脱咖啡因绿茶汤主要受EGCG 10.32倍阈值的影响,所以3种提取液表现出不同的苦涩味。各成分的含量与阈值比值大小结果见表4。

另外有研究报道称[25]TFs、TRs等成分对水提取液的滋味也存在着一定的影响,如茶黄素具有刺激性强、回味爽的性质,茶红素具有刺激性弱、带甜醇的性质,且当提取液中茶黄素类和茶红素类含量均较高且TRs/TFs比值较大时(一般 TFs>0.7%,TRs>10%,TRs/TFs=10~15),茶汤滋味浓强鲜,但TRs所占的比例过高,会使水提取液滋味变得淡薄。

表4 各绿茶汤中儿茶素类及咖啡因的风味强度值Table 4 The flavor activity values of catechin and caffeine in the green tea

续表4 各绿茶汤中儿茶素类及咖啡因的风味强度值Continue table 4 The flavor activity values of catechin and caffeine in the green tea

从汤色上来看,绿茶对照样品为橙黄色,绿茶咖啡因提取液为明亮的浅黄色,普通绿茶汤呈现稍浑浊的红色,脱咖啡因绿茶汤呈现稍浑浊的红棕色。影响提取液色泽的物质有水溶性色素(如花黄素类、花青素类)和茶叶加工过程中形成的色素(如TFs、TRs)等,其中形成绿茶汤色的主体物质为花黄素类,同时花青素类的含量过高,也会使提取液色泽发褐[26]。茶黄素类是使提取液色泽呈橙红、汤色“亮”的主要成分,且含量越高,提取液的明亮度就越好,另外茶红素类含量过高,也会使提取液色泽发暗,提取液色泽变暗[25]。

从香气上来看,绿茶对照样品和绿茶咖啡因提取液除了焦糖香的得分低于普通绿茶汤和脱咖啡因绿茶汤之外,其它香气特征得分均高于这两种提取液,另外绿茶对照样品和其它3种样品均是花果香的得分最高,焦糖香的得分最低,这与有关学者[27]对绿茶香气特征的研究结果存在相似性。

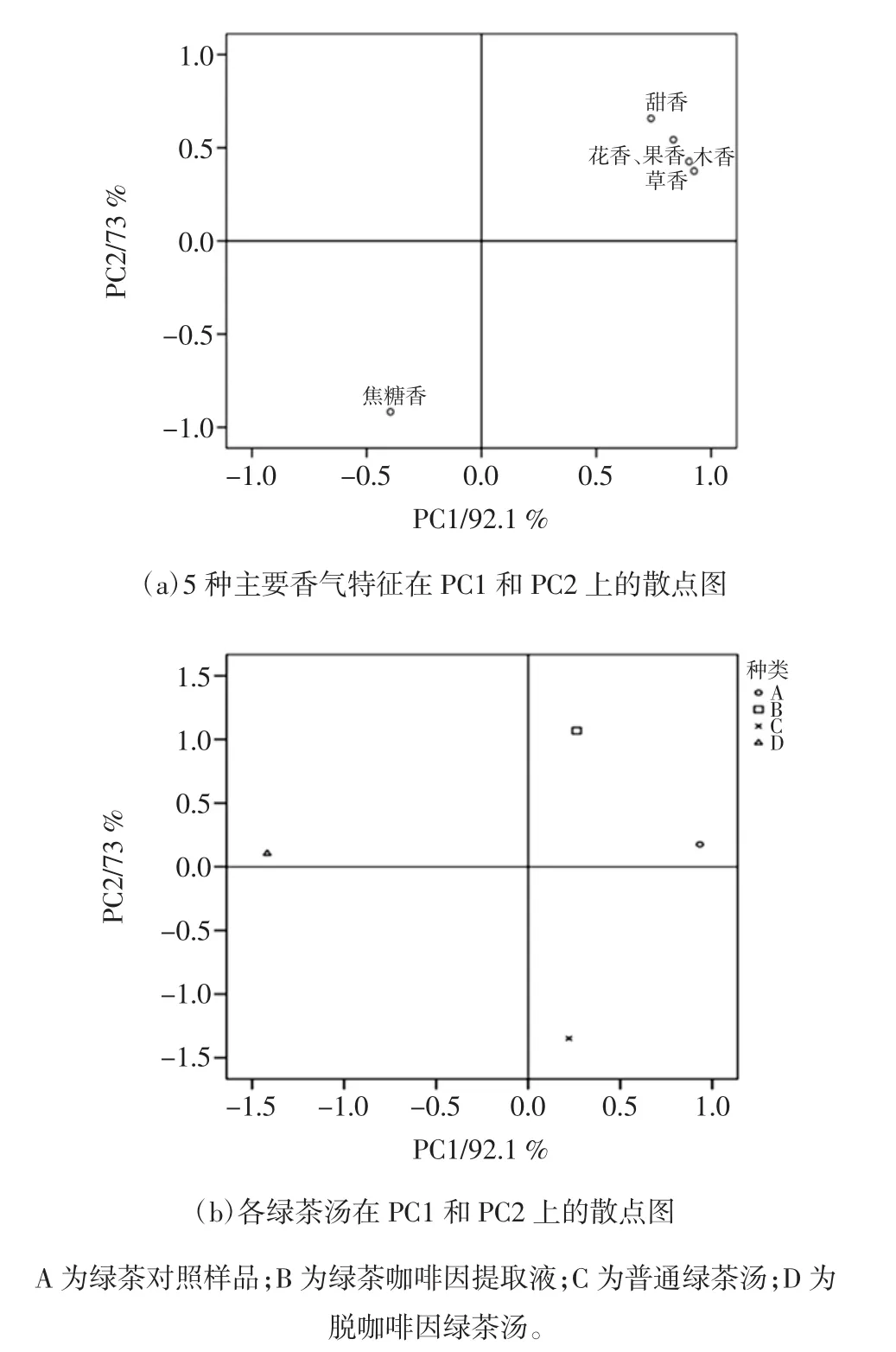

为了能更直观且深入的了解绿茶对照样品和其它3种样品中香气特征的差异,将这5种挥发性物质进一步做主成分分析,见图1。

由图a可看出,主成分1(PC1)可解释总变量的92.1%,主成分2(PC2)可表征总变量的7.3%,PC1和PC2都与花果香、甜香、草香和木香这4种香气特征正相关,与焦糖香负相关;从主成分分析中的散点图来看,可知绿茶对照样品和其它3种样品位于不同的象限。绿茶对照样品和绿茶咖啡因提取液被聚在第一象限,其主成分1和主成分2都为正值,其香气特征表现为花果香和草香。普通绿茶汤被聚在第四象限,其主成分1为正值,主成分2为负值,其香气特征表现为花果香、木香和焦糖香。脱咖啡因绿茶汤被聚在第二象限,其主成分1为负值,主成分2为正值,其香气特征表现为花果香、木香和焦糖香。由主成分分析图可看出,绿茶对照样品、绿茶咖啡因提取液、脱咖啡因绿茶汤和普通绿茶汤的特征香气显著不同。

图1 各绿茶汤中5种主要香气特征的主成分分析Fig.1 Principal component analysis(PCA)of 5 critical aromatic characteristics in the green tea

3 结论

脱咖啡因绿茶汤中的咖啡因、酯型儿茶素、简单儿茶素显著低于普通绿茶汤;在滋味特性上,普通绿茶汤和脱咖啡因绿茶汤都表现为较浓的苦涩味;在色泽上,普通绿茶汤和脱咖啡因绿茶汤分别呈现红色和红棕色;在香气上,普通绿茶汤和脱咖啡因绿茶汤都具有一定表现为花果香、木香和焦糖香,但综合香气差异较大。

[1] 谢芬.茶饮料的生产现状与发展趋势[J].茶叶科学技术,2005(2):4-6

[2] 岳强,曾新安,于淑娟,等.绿茶碳酸饮料的研究与开发[J].现代食品科技,2006,22(1):66-67

[3]COSTA M S,BOTTON P H,MIORANZZA S,et al.Caffeine prevents age-associated recognition memory decline and changes brain-derived neurotrophic factor and tirosine kinase receptor(TrkB)content in mice[J].Neuroscience,2008,153(4):1071-1078

[4] BAIRAM A,JOSEPH V Y.Altered expression of adenosine A1 and A2A receptors in the carotid body and nucleus tractus solitarius of adult male and female rats following neonatal caffeine treatmen[J].Brain Research,2009,1287(19):74-83

[5] 刘紫燕,刘政权,李真.超临界CO2脱除绿茶咖啡碱过程中茶叶香气变化研究[J].食品工业科技,2015(19):286-289

[6] 陈日春.低咖啡因绿茶饮料加工关键技术的研究[D].北京:中国农业科学院,2009

[7] 许勇泉,尹军峰,袁海波,等.茶叶脱咖啡因技术研究进展[J].茶叶科学,2008,28(1):1-8

[8] 施兆鹏.茶叶审评与检验[M].北京:中国农业出版社,2010

[9] NGUYEN H,CAMPI E M,JACKSON W R,et al.Effect of oxidative deterioration on flavour and aroma components of lemon oil[J].Food Chemistry,2009,112(2):388-393

[10]JOSHI R,GULATI A.Fractionation and identification of minor and aroma-active constituents in Kangra orthodox black tea[J].Food Chemistry,2014,167:290-298

[11]GIRI A,OSAKO K,OKAMOTO A,et al.Olfactometric characterization of aroma active compounds in fermented fish paste in comparison with fish sauce,fermented soy paste and sauce products[J].Food Research International,2010,43(4):1027-1040

[12]ELENA N,ELENA G,LAURA V,et al.Volatile composition of functional'a la Piedra'turron with propolis[J].International Journal of Food Science&Technology,2010,45(3):569-577

[13]高展,刘伟,龚正礼.用鲜叶加工低咖啡因速溶红茶的工艺研究[D].重庆:西南大学,2013

[14]江用文.中国茶产品加工[M].上海:上海科学技术出版社,2010

[15]葛建,林芳,李明揆,等.表没食子儿茶素没食子酸酯(EGCG)生物活性研究进展[J].安徽农业大学学报,2011,38(2):156-163

[16]YOSHIDA Y,KISO M,GOTO T.Efficiency of the extraction of catechins from green tea[J].Food Chemistry,1999,67(4):429-433

[17]肖伟祥.浅析绿茶制造中儿茶素的变化机理[J].蚕桑茶叶通讯,1989(1):1-4

[18]ROBERTSON A,BENDALL D S.Production and HPLC analysis of black tea theaflavins and thearubigins during in vitro oxidation[J].Phytochemistry,1983,22(4):883-887

[19]汪学荣,王飞.生物态补铁剂-血红素铁的研究进展[J].中国食品添加剂,2007(3):82-87

[20]程启坤,阮宇成,王月根,等.绿茶滋味化学鉴定法[J].茶叶科学,1985(1):9-19

[21]徐文平.四川绿茶苦涩味偏重成因分析及降低苦涩味技术研究[D].合肥:安徽农业大学,2010

[22]RASHIDINEJAD A,BIRCH E J,EVERETT D W.Interactions between milk fat globules and green tea catechins[J].Food Chemistry,2016,199:347-355

[23]SCHARBERT S,JEZUSSEK M,HOFMANN T.Evaluation of the taste contribution of theaflavins in black tea infusions using the taste activityconcept[J].European Food Research&Technology,2004,218(5):442-447

[24]徐懿,屠幼英,钟小玉.茶儿茶素异构化研究现状[J].中草药,2008,39(7):1106-1109

[25]SCHARBERT S,HOFMANN T.Molecular Definition of Black Tea Taste by Means of Quantitative Studies,Taste Reconstitution,and Omission Experiments[J].Journal of Agricultural&Food Chemistry,2005,53(13):5377-5384

[26]周降生,吴远双,吕世懂,等.茶黄素药理作用及其作用机制研究进展[J].食品工业科技,2014,35(18):373-377

[27]于欣洋.浓缩茶汁的香气分析[D].福州:福建农林大学,2010