石英脉型钨矿“五层楼”模式的研究进展

2018-02-27韦龙明田晗钰

韦龙明,田晗钰,袁 琼

(桂林理工大学 地球科学学院,广西隐伏金属矿产勘查重点实验室,广西 桂林 541004)

1“五层楼”找矿模式的提出

南岭石英脉型钨矿床的“五层搂”模式闻名业内。鉴于在大矿山外围寻找钨矿难度越来越大,江西省地质局根据大余县漂塘细脉带型钨锡矿床深部变为石英大脉矿床这一重大发现,提出了找寻半隐伏钨矿床的构想,随后九〇八队在西华山与漂塘钨矿之间找到了木梓园钨矿床[1]。1965年春,原国家科学技术委员会同原地质部在江西大余召开了木梓园隐伏钨矿床找矿经验交流会,最引人注目的成果是以线脉带为标志带找寻木梓园式隐伏脉状钨矿床,以及在细脉带找寻漂塘式半隐伏大脉钨矿床为原型[2],系统总结了成矿花岗岩外接触带石英脉型钨矿床的线脉带-细脉型-大脉带-根部带的分带图式与分带量化指标[1]。原广东有色金属地质勘探公司九三二队也总结了粤北梅子窝钨矿床的“五层楼”模式[3],即在江西的四带图式之中,增加了薄脉带,使分带得到了进一步完善。由于“五层楼”这一命名十分形象贴切,学者们对脉钨矿床“五层楼式”一名予以公认[1],这是我国学者自主总结出来的经典找矿模式之一[3],标志着南岭钨矿找矿方式由单一大脉型就矿找矿向“五层楼”模式找矿转变,开创了利用模式寻找隐伏钨矿床(体)的先河。利用该模式陆续发现了赣南兴国画眉坳、大余新庵子、石雷等隐伏矿床(体),并为于都黄沙、崇义茅坪等一批钨矿床的增储做出了贡献[4-5]。

1.1“五层楼”找矿模式的含义

传统“五层楼”模式有两个共同特点:一是矿体呈脉状产出(或称含矿石英脉);二是矿脉具有垂向“五层楼”分带规律。“五层楼”找矿模式作为岩浆热液矿床的典型实例长期出现在我国教科书中[6-7]。

李逸群等[5]将钨矿脉“五层楼”找矿模式自上而下分为五个带:矿化标志带→细脉带→细脉-大脉混合带→大脉带→大脉-巨脉尖灭带。其中,矿化标志带由细小的云母微脉构成,故此也称微脉带或云母线脉带,是深部钨矿脉在地表和浅部的矿化标志,对找矿预测具有重要指示意义;通常细脉-大脉混合带和大脉带,以及部分细脉带构成主要的钨矿体;部分大脉-巨脉尖灭带也是重要的矿体,但有些巨脉无矿化显示。

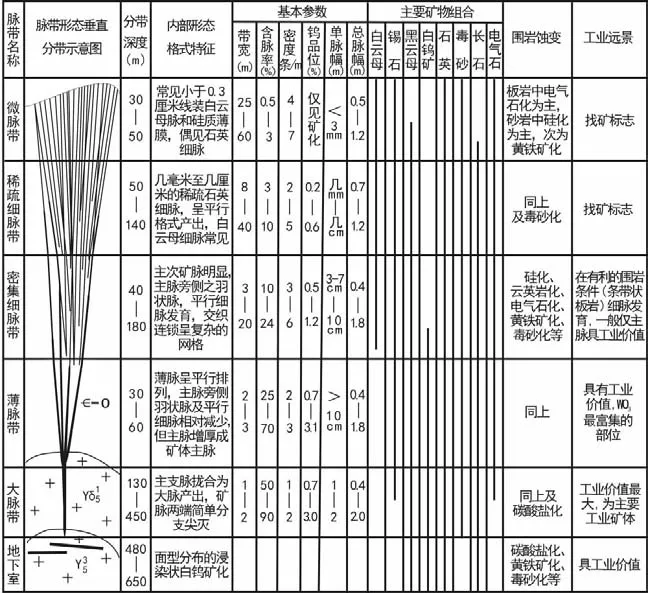

广东石人嶂钨矿脉也符合典型的“五层楼”模式,自上而下分别为:微脉带→稀疏细脉带→密集细脉带→薄脉带→大脉带(图1),矿脉往下逐渐收敛合并趋势,脉带的宽度、脉带中的含脉密度、矿脉数量减少,单个脉体的脉幅逐步增大,含脉率逐渐增高,钨矿化强度出现弱→中→强→弱→无的变化趋势[8]。

图1 广东石人嶂钨矿床“五层楼+地下室”模式Fig.1 “Five-storeyed+basement”pattern of Shirenzhang tungsten deposit in Guangdong

1.2“五层楼”找矿模式的分带性

南岭钨锡矿脉“五层楼”找矿模式自从诞生之日起,分带规律研究一直得到众多学者的关注。李中兰等[9]系统总结了赣南钨矿床的分布规律,认为脉状钨矿床存在一个容矿构造体系,从低级序列到高级序列依次为小裂面、裂隙带、裂隙组、裂隙群,分别对应为单脉体、矿脉、脉组、脉群(矿床),矿脉组合在空间上呈现斜列式、平列式、棋盘格式、入字型、反“S”式、帚状等多种矿床构造型式,并从空间和时间的“四维”尺度探讨了构造对钨矿排列组合型式的控制作用,总结钨矿床的垂直分带、侧列、侧伏、等距、等深等分布规律,这对指导找矿具有重要价值与现实意义。

夏宏远等[10]认为多数矿床分带包括脉动分带与沉淀分带,它们受到岩体热源或地热梯度的影响。由于成矿环境不同,有些矿床原生分带主要为顺向分带,而某些矿床则出现逆向分带,或两者兼而有之。王秋衡[11]也发现钨矿床在元素分带、矿物分带、围岩蚀变分带方面存在有“顺、逆”共存的“混合分带”现象。认为在实际工作中,在某个矿床内很少见到单一的顺向分带或单一的逆向分带。

夏宏远等[10]依据黄沙、珊瑚矿床的矿物组合形式、成矿元素、围岩蚀变分带特征研究,总结出两种成矿分带的成因模式:(1)黄沙式的中心对称型正常分带和逆向分带;(2)珊瑚式的侧向不对称型正常分带和逆向分带。

2“五层楼”模式的发展

“五层楼”模式不仅在南岭地区石英脉型钨矿中普遍发育,在其他地区,甚至其他矿种中也有存在。不同矿床、不同学者对“五层楼”的各个分带名称命名略有不同,研究表明,“五层楼”模式大都发育在花岗岩体内、外接触带。

2.1“五层楼”模式的结构样式

汪劲草等[12]总结了梅子窝钨矿脉的结构与构式,认为“五层楼模式”的几何结构在横剖面上呈树枝状分带,在纵剖面上则呈近于对称的正扇形分带。矿山生产实践发现,石人嶂钨矿“五层楼”的纵剖面表现为不完全对称的偏心“扇贝式”结构,这是向西倾伏的隐伏岩体控制着富钨脉带也往西南侧伏的缘故[13]。

汪劲草等[12]研究认为,“五层楼”模式中不同部位的矿脉构式、脉幅都存在明显的差异:在矿床上部第1~2层,脉体不仅细小,而且脉群呈现复杂的树形状,分支复合频繁出现,脉体末端呈自然尖灭或分支与分支之间的复合尖灭;矿床中部第3~4层单脉脉幅稳定,同样具有分支复合现象,而单脉的侧部出现自然尖灭,或呈单侧分支尖灭,也可以是双侧分支尖灭;梅子窝钨矿床深部第5层目前基本还没有完全揭露,预测应该为自然尖灭。

2.2“五层楼+地下室”找矿模式

赣南众多石英脉型钨矿“五带”之下还发育有云英岩型和蚀变花岗岩型钨锡矿体,江西省地质矿产勘查开发局从而提出了“五层楼”的深部存在有“岩壳带”,裴荣富院士提议定名为“地下室”[1],两者构成“上脉下体”组合型式的“五层楼+地下室”找矿模式[3]。“地下室”通常是指层状、似层状产出的矿体,它们呈面型分布,如江西大吉山钨矿发育于花岗岩顶部的岩体型W、Nb、Ta矿化,以及江西九龙脑钨矿云英岩型矿化。

广东石人嶂钨矿在“五层楼”之下也发育有“地下室”(见图1),表现为面型分布的花岗岩型白钨矿化[14-15];在钨矿脉旁侧发育有云英岩型矿化[16-17],此外,钨矿床还伴生银矿化[18]、晶质铀矿化[19-20]及其放射性矿化[21],显示石人嶂钨矿具有矿化多样性特征[22]。

王登红等[14]指出,“五层楼+地下室”规律不但见于赣南—粤北地区,也在赣中、广西大明山和云南老君山等地发现,甚至在其他矿种(如广西大厂锡多金属矿区)中也有发育;广西大明山钨矿区呈近水平产出的缓倾斜石英脉型钨矿[23]也可以归入“地下室”。当然,运用“五层楼+地下室”模型找矿是否有效,需要充分考虑区域构造背景和研究区具体的成矿地质条件[14]。

2.3“三层楼”找矿模式

钨矿脉并非都发育“五层楼”,杨明桂等[24]首先建立了“三层楼”模式,指出某些钨矿脉自上而下仅划分出三个带:脉芒带(位于花岗岩体顶部围岩中的矿化石英脉带,脉体发育短小且零星分布)、大脉带(构成主矿体)和根部带(或称无矿石英脉带,产于花岗岩顶部的硫化物带)。梅子窝钨矿花岗岩内接触带中发育的大脉型钨矿脉也呈现“三层楼”模式[25],分别是上部线脉-细脉带,中部大脉-单脉带和根部无矿尖灭带,实际上跟“五层楼”没有根本差异。

“三层楼”模式不仅局限于钨矿床,也发现于河北北部脉状金矿床[26]、湖南锡矿山锑矿床[27]和湖南水口山铅锌矿床[28]中。

2.4 花岗岩与“五层楼”的关系

根据地球化学、同位素年代学研究,发现南岭钨矿床与区域构造运动、花岗岩活动具有密切的空间关系与成因联系[29-32]。

赣南众多钨矿区,燕山期都经历了多阶段的岩浆侵入活动与成矿作用,在每一阶段主侵入体之后都出现岩浆岩的补体、脉岩和矿脉,并发生浅部矿与深部矿多次矿化叠置,从而构成“楼下楼”模式;如果成矿花岗岩顶面呈台阶式倾伏产出,则“五层楼”在垂向上交替侧列出现构成“多台阶”模式[33]。

韦龙明等[8]发现广东梅子窝矿区的钨矿脉从变质板岩深入花岗岩体内部200~300 m仍延伸稳定,而且两期岩浆活动分别形成两期隐伏矿脉,各自都满足“五层楼”模式,两期钨矿脉在空间上具有相互叠置关系,从而构成“五层楼”叠加模式。

在广东石人嶂钨矿区,由于隐伏的莲花山花岗岩侵入体由南西向北东上冲,岩体的顶界面向西南侧伏,相对于隐伏岩体的东部,其西部的钨矿脉更发育,而且矿脉规模较大,钨矿化也较好。而且由北东往南西,钨矿脉出露的深度逐步加大,富钨矿化带的展布也具有往南西方向侧伏的趋势[13]。

杨明桂等[33]遵循构造-岩浆-成矿体系理论,结合赣南地层和多期、多阶段岩浆活动及构造运动与矿体产出的关系研究,发现多种矿化类型存在共生、叠加现象,提出了钨矿“多位一体”的区域性综合立体成矿模式,或形象地表述为“围栏+五层楼+地下室”模式。韦星林等[34]也总结了南岭钨矿成矿系列,并归纳出多种矿化模式:破碎蚀变岩型模式(八仙脑式、老庵里式)、“上脉下体”[35]模式(茅坪式)、“外带型+内带型”模式(淘锡坑式)、“西瓜皮”模式(西华山式)、“一体多型”模式(岿美山式)。

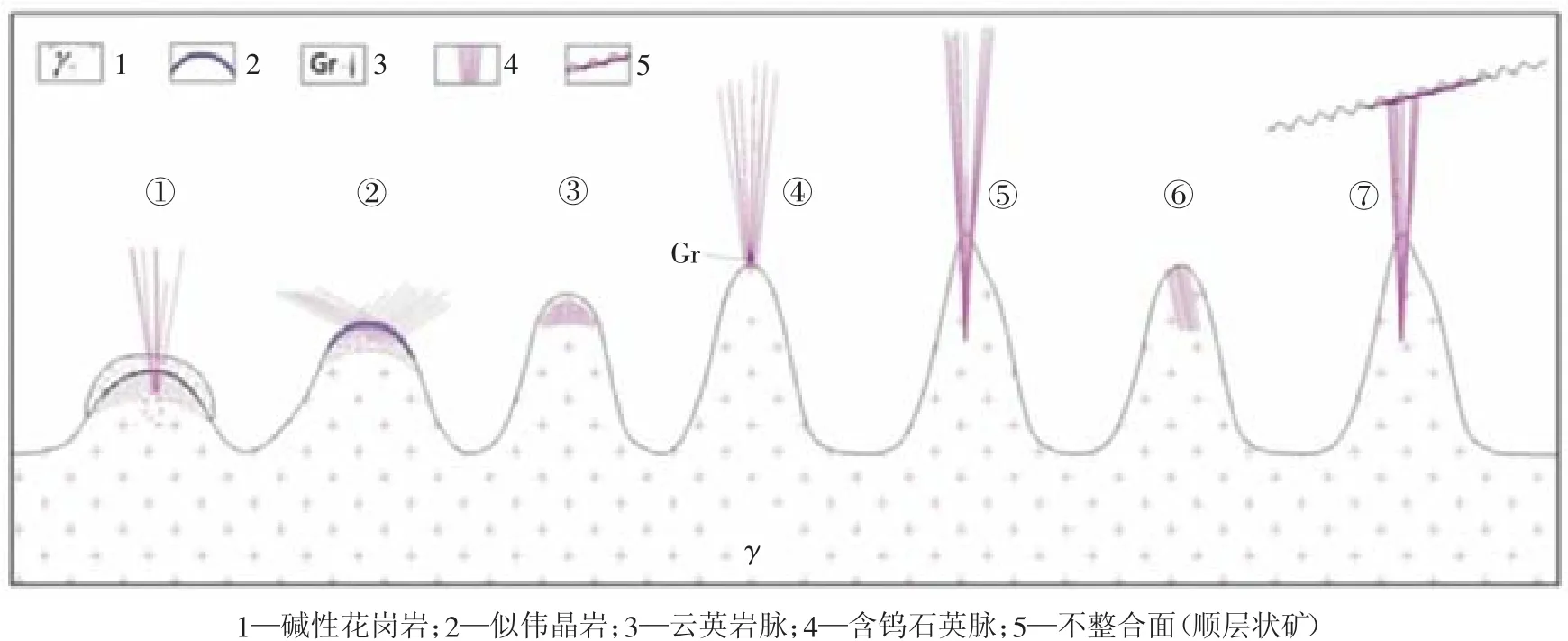

祝新友[37]则将含钨石英脉样式与花岗岩演化关系总结为7种类型(图2),即:(1)花岗岩型脉,如大湖塘、阳储岭、行洛坑、栗木;(2)(缓倾斜脉,如茅坪(上W下Mo)、栗木;(3)早期内带脉,如西华山脉体基本上不进入地层,与似伟晶岩近共生;(4)外接触带脉,脉体不进入岩体,发育花岗云英岩脉型矿化,如白云仙头天门、瑶岗仙;(5)正常石英脉,包括大部分含矿石英脉,发育“五层楼”分带,主体位于岩体外,少量产于岩体顶部;(6)晚阶段内接触带脉,形成晚、矿化规模小,如淘锡坑、瑶岗仙;(7)“T”型二元结构石英脉,上部层控型缓倾斜蚀变矿化体,下部的石英脉型式多样,含带内脉、正常脉、带外脉,如瑶岗仙、大明山、隘上,并认为岩浆岩型是脉型钨矿的极端端元,如大湖塘、行洛坑。

图2 含钨石英脉样式与花岗岩演化关系示意图Fig.2 The schematic diagram of relationship between tungsten-bearing quartz vein pattern and granite evolution

夏宏远等[37]研究认为,与富钾花岗岩有关的富硫化物钨锡石英脉发育典型的逆向分带;与富钠(Li、F)低熔花岗岩有关的钨锡长石石英脉具备典型的正常分带;少硫化物的钨锡石英脉和长石石英脉则兼有逆向和顺向混合分带特点。

3“五层楼”模式存在的局限性

“五层楼”找矿模式对我国钨矿山深部找矿做出了巨大的贡献,从而得到广泛认可。但是“五层楼”的基本参数(见图1)反映的仅仅是矿床地质特征的垂向分带,矿物分带和蚀变分带非常简单,包括元素分带以及成矿流体、稳定同位素的空间变化研究虽有报道[10-11,38],但对典型矿床的地球化学找矿标志的系统研究仍显不足,“五层楼”的地球化学分带,钨矿脉的水平分带及其与纵向分带的对比研究存在空白。

当地表出现微脉-细脉带时,深部是否一定能够找到工业矿体,这是野外找矿实践中极为关注的难题,需要具体情况具体分析。按照“五层楼”的对称扇形模型,如果微脉-细脉带(第1~2层)出露在矿床中心(扇形核部)的正上方,其下部必定出现具有工业意义的钨矿体(第3~5层);但如果处于矿床边部(扇形的边缘),其正下方并无找矿前景,但在其水平方向的侧下方,即往扇形核部(矿床中心)方向,钨矿化将会不断增强。

此外,地球化学特征也是重要的找矿标志,对于完善找矿模式不可或缺。研究清楚不同“层”(特别是微脉-细脉带)在不同部位(即“扇贝式”矿脉的核心→边部)的各项地球化学指标的差异,对于深部找矿具有重要的指示意义,急需弥补这方面的研究空白。

4结语

(1)“五层楼”找矿模式呈现多样化趋势,随着成矿背景的不同,“五层楼”发育的完整性不同,出现于岩体的部位也不同。

(2)钨矿“五层楼”模式除了地质参数的垂向分带,钨矿脉的地球化学分带及水平分带和纵向分带的对比研究需要加强,构建反映“五层楼”地质地球化学指标的脉状钨矿立体分带模型,为深部找矿提供理论依据。

(3)钨矿“五层楼”与“地下室”的成因关系也有待深入研究。