预见性护理在急诊科危重患者院内转运中的应用及效果

2018-02-26陈红张宝峰

陈红,张宝峰

(泰兴市第三医院急诊科,江苏 泰兴 225400)

急诊科是医院中重症病人最集中、病种最多、抢救和管理任务最重的科室[1],也是医疗安全高风险科室[2]。在重症患者进行初步急救治疗后,为进一步检查治疗,常需转运至其他科室甚至医院接受治疗。由于患者病情危重且变化快、生命体征不稳定、采取气管插管等有创治疗措施,在实施转运的过程中可能引发心律失常、导管移位甚至死亡的风险。相关研究曾显示,在院内转运过程中,有71%的转运患者可发生并发症,危重患者转运过程中的死亡率比非转运条件下增加9.6%[3]。不仅降低患者治疗效果,也加重患者疼痛和心理负担。因此,进行科学有预见性的护理是减少意外发生、提高治疗效率的重要手段之一。本研究选取我院急诊科首诊并进行相关科室转运的危重症患者100例,分为观察组和对照组,分别予以常规护理与预见性护理,分析两组患者的转运意外发生率及护理满意患者度。现报告如下。

1 资料与方法

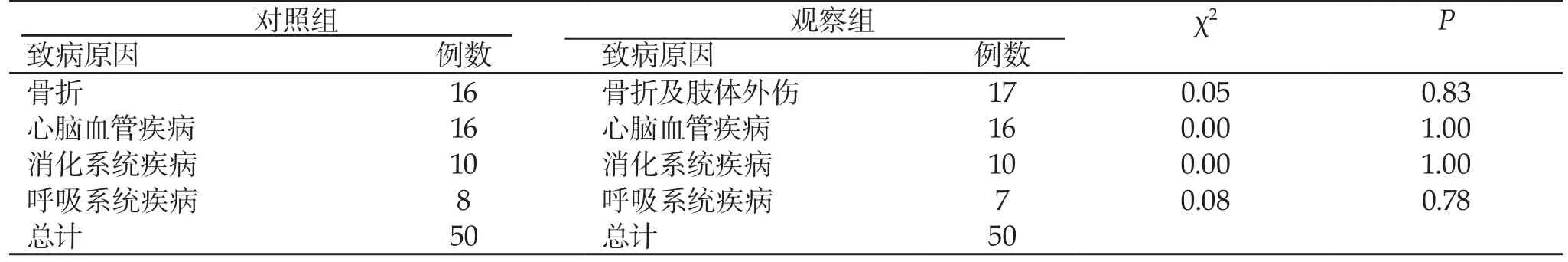

1.1 一般资料 选取2012年1月-2016年1月于我院急诊科进行首诊治疗并进行相关科室转运的危重症患者100例。转运科室包括内科、骨科、伤骨科、外科。采用随机数字表法分为观察组和对照组。观察组患者50例,男29例,女21例,平均年龄(45±1.9)岁,急诊治疗时间30 min-2 h;对照组患者50例,男27例,女23例,平均年龄(43±2.4)岁,急诊治疗时间30 min-3 h。两组患者性别、年龄、致病因素、病程等基础资料相比,差异无统计学意义(P>0.05),基础资料具有可比性。患者具体致病原因见表1。

表1 患者致病原因

1.2 纳入与排除标准 (1)与我院急诊科进行首诊,临床诊断危重症患者,并符合院内转运条件;(2)生命体征相对平稳,病情较稳定;(3)排除入院2 h内死亡患者;(4)排除转入ICU治疗患者;(5)排除精神疾病及重大遗传疾病患者;(5)护理研究征得患者同意,且签署同意书。

1.3 治疗方法 (1)对照组:采取常规护理措施。实时监测患者血压、心率、血氧饱和度等生命体征,进行常规转运护理操作,遵循医嘱采取吸氧、静脉注射等辅助治疗。(2)观察组:在常规护理的基础上,采取预见性护理措施,具体方法为:①评估风险,制定方案:院内制定相关制度及流程,形成以“降阶梯预案、充分评估、优化分级、最佳路径、动态评估”为原则的分级转运方案[4]。具体措施有转运前对患者进行充分评估,确定转运的必要性及风险;根据患者病情严重程度划分相应等级,以配置不同急诊资源;制定充分合理的转运方案,包括转运人员、转运装备、转运路径、转运后的治疗措施等,并形成标准化转运流程及操作规范,确保转运流程的安全高效;做好突发情况紧急预案,提前与家属沟通,避免情况混乱延误治疗时机;②相关科室联合护理:提前与接收科室沟通,了解患者病情,双方共同制定转运及后续治疗方案;转运过程中双方科室医务人员共同参与,最好有家属陪同,提供必要及时的心理安慰,减少患者情绪波动;了解转运过程中途径的可能提供治疗帮助的科室,以防意外发生。③提前检查治疗设备:转运前医护人员应再次检查各种治疗设备及引流管是否固定妥当,尤其注意患者通气设备及输注设备的正常运转;提前准备抢救箱、便携呼吸器、注射泵等急救设备,提供必要的抢救措施,尽量保持患者治疗的连续性;④实时观察患者病情:在转运过程中,推车速度要平稳,上下坡时保持头高位,减少患者不适;医护人员其中至少一人要处于便于观察患者病情的位置,另一方需实时查看监护仪、引流管等仪器并保证设备的正常运转,必要情况下需安排专门人员进行人员疏导,保证路线畅通;⑤转运后的交接评估:转运完成后再次对患者病情进行评估,审核患者过往病历,记录转运过程中的医疗行为以及出现的问题,确认交接过程,以便对转运方案进行持续改进。

1.4 观察指标 (1)转运意外发生情况;(2)护理满意度。

1.5 疗效评价 (1)转运意外发生情况:患者治疗院内转运过程中出现坠床、管道脱落或打折、供氧中断、心脏骤停等意外发生情况;(2)护理满意度:患者填写调查问卷,满分为100分。内容包活就医环境、护理过程、护理态度、跟踪检查是否及时等。分数≥80分为满意,60分-80分为一般,<60分为不满意。

1.6 统计学方法 所有数据资料采用SPSS 19.0系统软件分析,计数资料采用率(%)表示,组间比较采用χ2检验;计量资料采用均数±标准差(Mean±SD)表示,组间比较采用t检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 院内转运意外发生情况 对照组50例患者中,出现坠床3例;管道脱落或打折5例;供氧中断2例,心脏骤停1例,共计11例,占比22%,平均转运时间25.3 min;观察组50例患者中,出现坠床1例;管道脱落或打折1例;供氧中断0例,心脏骤停0例,共计2例,占比4%,平均转运时间17.3 min。观察组患者在院内转运中的意外发生率低于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。

2.2 护理满意度对比 通过不同方式进行护理后,观察组患者的平均护理满意度为97.1分,对照组患者的平均护理满意度为73.8分。观察组患者的平均护理满意度高于对照组,其差异具有统计学意义(P<0.05)。

3 讨论

重症病人因病情复杂,须转往其他科室接受手术、检查或治疗[5]。在院内转运过程中,由于环境条件限制或护理人员操作不当,可能引发患者并发症,降低治疗效果。预见性护理是一种科学先进的临床护理模式。通过对治疗过程及细节进行全面分析管理,增强护理问题的预见性,及时发现和解决患者存在和潜在的护理问题[6]。在我院急诊科进行危重症患者转运过程中,通过对患者做好转运前的评估与准备、转运中进行实时监测观察以及转运后的科学治疗措施,实现了全方位、多角度的科学护理,极大地提高患者的治疗效率。

在本研究中,通过对不同护理方法进行管理,观察组患者的转运意外发生率明显降低,护理满意度明显提高。两组比较差异明显,结果具有统计学意义(P<005)。该方法的应用有效提高了转运治疗效率,增强了护理质量,值得临床进一步研究推广。