医学类院校公共体育课程实施“课内外一体化”教学模式的实践研究

2018-02-26龙继军曾亦斌张少生

龙继军 曾亦斌 张少生

《全国普通高等学校体育课程教学指导纲要》提出:大学生体育课程教学要以“健康第一”、“终身教育”为出发点,面向学生开设多种不同类型的体育课程,以满足不同水平和层次学生的发展需要。“课内外一体化”,是以学生为主体,强调以人为本,在教学中让学生自主选择教师和训练项目,充分发挥学生体育学习的兴趣和积极性的一种教学模式[1]。优点在于:在传统课堂教学的基础之上,将学习延续到课余训练,把教学和训练衔接在一起,再结合体育俱乐部的开展,实现了教学、训练和校内外竞赛的一体化发展,同时提高了学生体质健康的水平。“课内外一体化”教学模式符合现有的大学体育实际,是体教结合指导思想下的产物,是一条科学的教学改革之路,值得大力推广。

1.研究对象和方法

1.1 研究对象

以广州医科大学公共体育课程教学为研究对象。

1.2 研究方法

1.2.1 文献资料法

以“课内外一体化”教学模式为关键词在中国期刊全文数据库检索,查阅文献,同时关注相关的网站、政策、文件等资料。

1.2.2 专家访谈法

针对“课内外一体化”研究和开展的现状,对高校体育负责人进行深度访谈,从而找出影响此教学模式发展的因素。

1.2.3 教学实验法

以广州医科大学为例,结合几十年的教学经验,摸索和发展出了一套比较完整的高校公共体育课程教学体系,结合“课内外一体化”的指导思路,水到渠成地实现了教学改革和发展。

2.“课内外一体化”开展状况

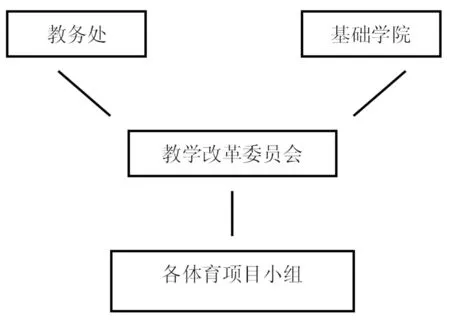

2.1 完整的组织架构是塔基

在教务处、基础学院和体育党支部的领导下成立体育教研室教学改革委员会,下设各个项目小组,任命小组长,责任到人。

图1 教学改革组织分工图

2.2 “课内外一体化”教学是塔身

在教学改革委员会的领导下,各项目小组编写本科课程体育教学大纲,具体项目包括:足球、篮球、排球、网球、羽毛球、乒乓球、毽球、健美操、体育舞蹈、排舞、健身、体适能、游泳等,同时将体质健康达标测试、长跑、太极拳分别加入《体育2》和《体育3》、《体育1》、《体育4》。下面以《体育4》网球选项课为例,呈现教学大纲列表的内容。

2.2.1 课程简介

2.2.2 教学要求及目标

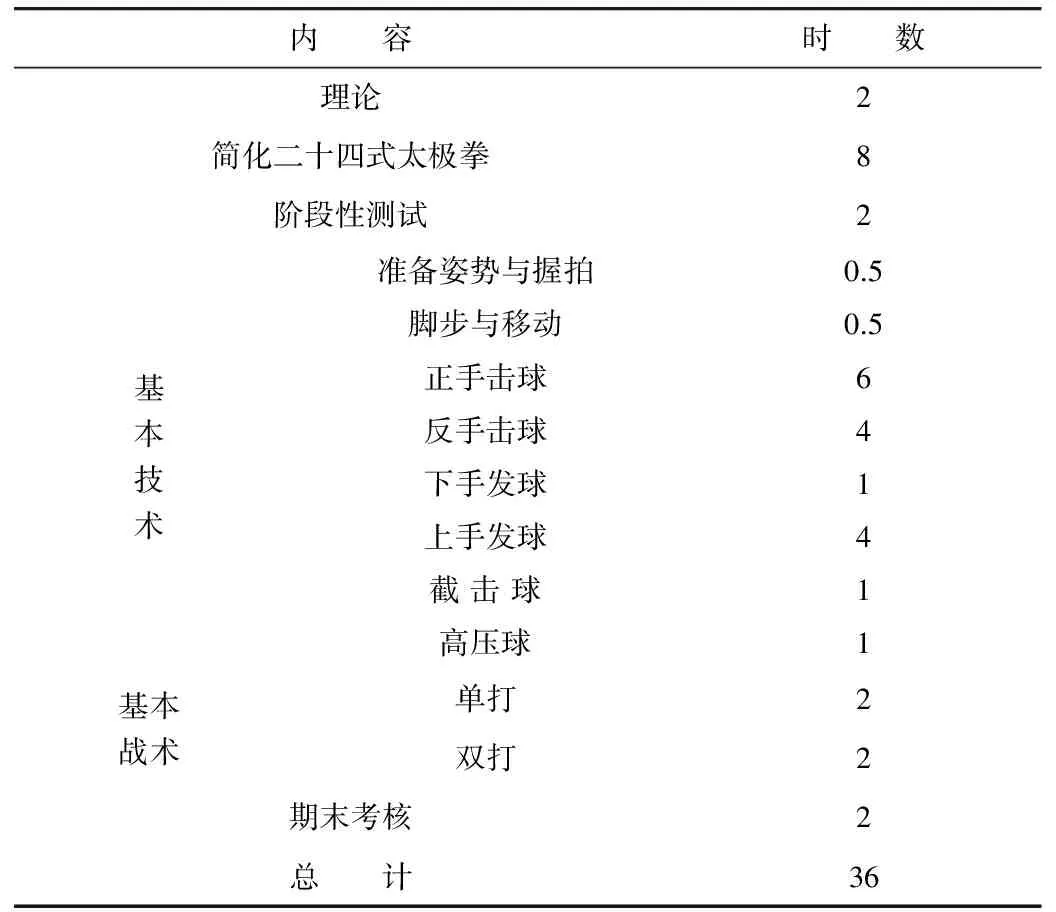

2.2.3 学时分配

以网球为例,具体学时分配见表1。

2.2.4 评价与考核

2.2.5 体育保健与其它

表1 网球选项课学时分配表

2.3 训练与竞赛是塔尖

医学生的学习任务重,课余时间相对较少,但是作风踏实,吃苦耐劳。这为教练员的执教提出了考验,困难与机遇同在。每个学期的课余训练时数为36学时,平均每周2次常规训练,通常情况下再额外加一次体能训练。在学校领导和教务部门的大力支持下,每位教练员每学期可以获得36学时训练课时补助。学生运动员每次的可以获得训练补助。一定物质基础,保证了课余训练的基本运行。

以校运会为舞台、体育协会为载体,在校团委和校运动委员会的支持下,每个学期举行各个项目的“新生杯”、“广医杯”,部分项目还有“南山杯”和“中移杯”等校内竞赛。

广东省教育厅对大学生体育竞赛大力支持,委托大学生体育艺术联合会,联合社会各方面力量每年举行各个项目的比赛,广州医科大学参加了其中大部分项目比赛,取得了不错的成绩。

2.4 科研是支撑

高校体育竞赛成绩,仅有训练本身是远远不够的,还有场地设施、物质、选材、师资、课堂教学、科研、和竞赛环境等诸多因素。其中科学训练是取得优秀成绩的必要条件。

2.5 困难与不足

医学类院校招生规模普遍偏小,导致了选材面较窄;学生学业压力大,课余时间相对较少;在省体育艺术联合会的组织下,部分项目开展了教练员培训,但是一部分教练员仍然缺乏继续学习交流的机会;学校竞赛在转轨期间,社会力量的支持力度不够,导致了部分项目原有的比赛举办困难。

3.结论

3.1 “课内外一体化”教学模式顺应了教学发展方向,切合了体教结合的指导思想,满足了不同层级大学生的不同需要。

3.2 “课内外一体化”教学模式将教学和训练衔接起来,促进了竞赛成绩的提高。

3.3 医学类院校竞赛发展存在一些内部和外部的困难和不足,需要进一步完善“课内外一体化”。

[1] 李慧.高等院校公共体育课程“课内外一体化”教学优化探索[J].体育科技,2016(2):149-150.

[2] 朱建国.“课内外一体化”教学模式的研究[J].福建体育科技,2009(6):51-53.

[3] 陈天霞,陈新华等.“课内外一体化”课程模式的实效性研究[J].北京体育大学,2004(1):90-92.

[4] 吴立柱司鹏巧.普通高校“课内外一体化”课外体育活动管理模式研究[J].山东体育学院学报,2007(3):115-118.

[5] 韩冰孙玉宁.对高校体育课程课内外一体化的教学效果分析[J].辽宁体育科技,2005(3):89-90.

[6] 尹念龙.“课内外一体化”教学俱乐部模式对大学生体育态度及行为的阶段性影响[J].广州体育学院学报,2012(4):119-123.

[7] 张勤.高校体育课程课内外一体化改革试探[J].体育文化导刊,2013(1):104-107.

[8] http://www.gdssa.com/.