丝绸之路艺术中的中国“狮型翼兽”造型探源

2018-02-25高菲

高 菲

(兰州大学 文学院,甘肃 兰州 730000)

原始艺术将各种猛兽形象拆解、融合成氏族图腾,寄予先民对大自然不可测力量的畏惧与崇拜,青铜器纹饰可溯源于原始图腾,但已不同于神异的几何抽象纹饰,而是远为具体的动物形象,但又确乎已不是去“想象某种真实的东西”,它们是属于“真实地想象”出来的“某种东西”,以超世间的神秘威吓的动物形象表现出初生阶级对自身统治地位的肯定与幻想。[1]从饕餮纹到兽类青铜器、石刻艺术,“翼兽”是常见的造型主题,并逐渐衍变为一种“守护神兽”出现在宗教和世俗艺术中;中国的“翼兽”类型多样,基于考古学界对南朝陵墓神道石刻“麒麟”“天禄”“辟邪”的溯源,进而引出学界对中国“有翼神兽”渊源的探究。在众多翼兽造型中,本文以“狮型翼兽”为探究点,并对其造型渊源进行梳理探究。

狮子产于西亚、北非等地,在希腊、埃及、两河流域很早就流行着斯芬克斯、拉马苏、格里芬的造型艺术,尤其是“鹰首狮身”的带翼格里芬在欧亚草原广受欢迎,并产生不同变形。中国并不产狮,不难想象,这一造型的出现与丝绸之路开辟之后的贡狮入境以及在丝绸之路上发生的文化碰撞、交流有着千丝万缕的关系。故而,本文以“狮型翼兽”的考古发现为基点(春秋到六朝出土的玉器、青铜器以及陵墓前的石兽),欲从发生学的角度探究其造型的渊源和之后的流变,并依托传播学和文化学,在更深层次上探究“狮型翼兽”造型艺术背后的丝路文化交流。

一、“翼兽”在中国——本土与外来之争

基于考古学界对南朝陵墓神道石刻“麒麟”“天禄”“辟邪”的溯源,众多学者展开了对中国“有翼神兽”渊源的讨论。瑞典学者喜龙仁教授最早从风格溯源,认为中国翼兽受波斯、亚述的影响,[2]朱希祖先生在《天禄辟邪考》中指出,汉墓石兽雕刻鳞翼,是吾国固有之遗风,亦是外国传来之新范;[3]而腾固在《六朝陵墓石迹述略》中认为,有翼兽传自波斯,而远溯于亚述利亚,自无疑义,[4]但何时传入中国,这是很成问题的;姚迁、古兵先生对翼兽问题渊源,认为有翼石兽来源于印度、希腊、波斯,是将传入的佛教雕刻与我国传统宫苑陵墓及其装饰性雕刻混为一谈;[5]而杨泓先生对中国翼兽自西来的观点持反对意见,并强调中国的传奇瑞兽“完全是中国古文明的结晶”;[6]陈少丰先生对此表示赞同,他认为考古学界证明中国翼兽渊源于来自古代两河流域的翼兽造型是有误的;[7]李零先生在《论中国的有翼神兽》一文中指出,“中国的有翼神兽,无论从文献记载看,还是从文物形象看,都与西亚、中亚和欧亚草原的艺术有不解之缘,它在中国艺术中的出现似可以上溯到春秋中期或至少是晚期,是从那时突然出现,逐渐发展为中国艺术的重要主题。”[8]132目前,李零先生的观点得到学界大多数学者的认同,他并没有明确断定出中国翼兽造型究竟是源于本土还是来自西方,而是称其与西亚、中亚和欧亚草原艺术有‘不解之缘’,我们总是习惯于“从内向外”看问题,对中国文化中的外来影响往往视而不见,或者虽然看见也拒绝承认或不能辨认。[9]这种提法无疑打破了长久以来“非中即西”的二元对立模式,并挖掘出不同文明单位之间的文化交流。

综上所述,对中国翼兽的渊源探究,不同学者基于其自身论证的角度所提出的观点都各具其合理性,“翼兽”作为世界造型艺术的“大传统”,在不同文明区域衍生出多种形态,如何客观理性的分析本土文化与外来文化之间的互动交流、如何以一个更具普遍性的视角去探究在造型艺术之下的深层文化内涵、如何能够打破中心论,以艺术整体观的视角去解读不同文化之间的相互交融是我们当前研究急需解决的重要问题。

二、国内“狮型翼兽”的考古发现

通过对中国翼兽来源问题的梳理和分析,我们便可知,‘翼兽’在中国是一种使用材料很广、流行时间很长的艺术主题,这一主题通常与不同的动物元素结合生成多种类型,如带翼的狮、虎、鹿、羊等。在此需要作一个概念的界定,本文所讨论的“狮型翼兽”,是指:整体造型是多种动物元素混合而成,含有想象和夸张的成分在内,但其造型的某一部分为“狮元素”,体现在兽首、身形、尾巴或爪上。

除此之外,我们还需作两个说明,其一是造型上。西汉以前虽已有对“狮子”的认知,但对于工匠来说更多的是靠想象去造型,在实物中我们很难去区分是狮型还是虎型,只能从文献材料中去考证推测,因此,西汉以前出现的是本文称之为“狮虎型翼兽”,而西汉之后,狮与虎的造型明显有了区别,兽首有鬣须的当为狮型(雄狮头部有鬃毛,在艺术造型中通常简化为下颌的鬣须,古代的贡狮基本为雄狮);其二是称谓上。本文将东汉开始定型、六朝形成固定形象的“天禄”、“辟邪”归于“狮型翼兽”进行讨论。关于什么是“天禄”、“辟邪”?有两点是肯定的:它们是从西域传来,是外来之物(从汉代文献看),它们应与“狮子”有关(从考古实物看),且“天禄”“辟邪”两侧皆刻鳞翼。关于“麒麟”,本文并未将其纳入“狮型翼兽”的讨论范围,原因是:“麒麟”是以鹿类动物为依托的有翼神兽,从考古实物来看,“麒麟”的造型多样,鹿身、牛尾、狼首或龙首、马足,西汉以后,“麒麟”并入“四灵系统”,逐渐发展为“五灵系统”,它的艺术造型有其独立的发展体系,应与本文的“狮型翼兽”区别开来。

中国的“狮型翼兽”造型是一个渐变的过程,考古发现,春秋时期的墓葬品中就有狮虎类的翼兽造型,战国出土的青铜器具也有类狮型翼兽造型,汉以来,随着丝绸之路的开通,西域诸国将狮子作为贡品不断献给皇家,它的“百兽之王”形象遂取代了老虎,在中原地区逐渐神化,并与中国传统翼兽相结合,以“狮型翼兽”的造型特点作为陵寝的守卫兽被普遍认同,并在六朝时期以“天禄”“辟邪”的身份大量出现。下文将以“狮型翼兽”的考古发现为基点(春秋至六朝出土的玉器、青铜器以及陵墓前的石兽),从发生学的角度去探究“狮型翼兽”的造型渊源和之后的流变,并依托图像学、文化学,在更深层次上探究“狮型翼兽”造型艺术背后的丝路文化交流。

1.早期狮虎型翼兽器具

河南新郑李家楼郑国大墓出土的立鹤方壶(复原图1)。青铜饰件,两侧两兽耳,器腹下方饰有爬兽,其背树双翼,翼尖朝后,兽首如狮虎状,[8]132造型简单古朴,制作时间约为春秋中期。

日本泉屋博古馆青铜翼兽器饰。狮虎类的兽首,张口露齿,兽口侧有两翼,背亦树有双翼,略呈S型,翼尖朝后,羽作垂鳞状,足为鸟爪;其纹饰,兽身为云纹,兽口为S纹,口侧的翼为简化羽纹(作篦齿状),铜圈为绳索纹。[10]

图1 立鹤方壶;郑国大墓

图2 青铜翼兽器饰;日本泉屋博古馆

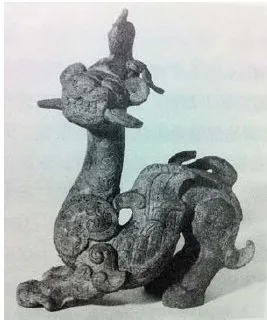

河北平山中山王墓错银双翼神兽(图3)。兽首作狮虎状,张口露齿,身亦类狮虎,侧首蹲伏,背树双翼,翼尖朝后,足作鸟爪,前后足的掌外侧皆有距,其身作涡纹装饰。中山国是与三晋有关的白狄国家,早期称作鲜虞,同期出土的墓葬品虎食鹿器座具有典型的草原风格,故中国早期的狮型翼兽器具与“格里芬”艺术主题之间是否有造型渊源,笔者将在下文进行讨论。

陕西咸阳汉渭陵(汉元帝陵)出土的玉狮型翼兽。现有两件,藏咸阳市博物馆,一件为辟邪,作昂首挺胸状,头上有双角,鬣须垂于胸,兽身刻有双翼,翼尖朝后,呈卧式。[11]与东汉神道石刻中石狮相似,年代在西汉晚期。

图3 河北平山中山王墓.有翼神兽

图4 西汉晚期,玉辟邪

美国赛克勒美术馆藏铜质狮型翼兽器座。共三件(图5-1、5-2、5-3):(1)弗利尔—赛克勒美术馆藏,背部开口,双角存,张口露舌,鬣须较长垂于胸前;(2)赛克勒基金会借存,器形与上器相似,但尺寸略小,双角失;(3)赛克勒基金会借存,器形与上面两器相似,但头部不同,背部有方、圆插孔(筒状)各一,规格界于上述二器,双角存。此类狮子的一个特点是往往足掌上翻。

2.东汉墓神道狮型翼兽

图5-1 铜质狮型翼兽器座,美国赛克勒美术馆

图5-2 铜质狮型翼兽器座,美国赛克勒美术馆

图5-3 铜质狮型翼兽器座,美国赛克勒美术馆

南阳宗资墓前狮型翼兽,(图6)现藏于河南南阳博物馆。《后汉书·灵帝纪》中唐人李贤注云:“今邓州南阳县北有宗资碑,旁有两石兽,镌其膊一曰‘天禄’,一曰‘辟邪’”。[12]兽首浑圆,呈走狮状,兽身‘∽’型,两侧刻双翼,翼型与兽身同势;整体造型想象、夸张、浪漫的成分明显,被国内大部分学者认为与南朝陵墓石兽有着直接的传承和借鉴关系。[13]

图6 南阳宗资墓前狮型翼兽,藏于河南南阳博物馆

高颐墓前狮型翼兽,现藏于四川雅安汉阙博物馆。凿于东汉年间,整体造型为昂首,双角,张口挺胸,臀部高耸,肩刻双翼,翼为两层重叠,每层为四羽,羽部没有具体纹饰,较为简朴;上翅一条向后延伸的长羽,随身体弯曲,均无装饰纹样;下颌鬣须呈浮雕状紧贴颈部,前腿向前作行进状,整体造型饱满。

图7 高颐墓前狮型翼兽,藏于雅安汉阙博物馆

3.六朝陵墓前的天禄、辟邪

朱希祖先生认为,六朝陵前的石兽,一角为天禄,两角为辟邪,总名桃拔。其无角者名为符拔,或作扶拔,与桃拔同类。[3]而它们均不同程度地与狮子有一定联系,李零先生对此的看法是,“桃拔狮子”乃“天禄”“辟邪”的外来名称,“天禄”“辟邪”乃“桃拔狮子”的中国名称,二者是一回事。(关于文献中记载的“桃拔、狮子”,李零先生考虑“桃拔”与“狮子”是连读,故有两种可能,其一:“桃拔狮子”是指具有神力的狮子或以狮子为化身的神物,其二:是指出产于“桃拔”的狮子)。[8]110

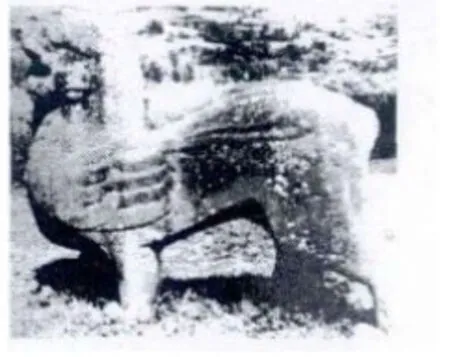

齐武帝景安陵前东侧辟邪(图8)。兽身窈窕,呈∽型,颈项稍作斜形而装饰丰富,朵颐隆起,口部略作圆形,而额上及口角有茸毛小翅,兽身两侧刻短翼,翼膊有鳞纹,而腹部复衬有羽翅纹,其尾长垂,以尾端卷旋于足趾,足有爪,类似狮子;总体造型流畅。[4]161-162

图8 齐武帝景安陵前东侧辟邪

金王陈佚名陵(图9),位于丹阳。日本学者曾布川宽研究认为,该墓与仙塘湾修安陵一样为帝陵,并认为是明帝萧鸾兴安陵;[14]兽首上仰,颏须略短,双角,兽身两侧刻有短翼及纹饰,呈走狮状,整体造型动态流畅。

图9 金王陈佚名陵前辟邪,位于丹阳

西汉以前虽已有对“狮子”的认知,并将其融入翼兽造型当中,但对于工匠来说更多的是靠想象去造型,因此通常采用的是“类虎”造型,我们只能在尾巴、鬣须出进行判定,狮虎极易混淆,西汉以后,贡狮逐渐增多,对狮的描述虽仍有误,但与虎可以区别开来。从考古实物来看,我国的“狮型翼兽”造型主要在身、爪、尾三部分以狮塑形,双翼较小,兽口大张,并在狮身上刻有饕餮纹、涡纹等,夸张性、想象性的造型风格明显。

三、从文化接受的角度溯源中国“狮型翼兽”的产生

上文对我国“狮型翼兽”的考古发现作了梳理,从中可以清楚地窥见其造型流变的过程,不难理解,作为外来物种的狮子与中国传统翼兽主题结合,成为一种新的文化符号,其指向的是在一条穿越千年的物质文化交流之路——丝绸之路上各类艺术造型的相互碰撞,不同文明在此相汇,互相吸收。“狮子”产于西亚、北非等地,在希腊、埃及、两河流域很早就流行着斯芬克斯、拉马苏、格里芬的造型艺术,尤其是“鹰首狮身”的带翼格里芬在欧亚草原广受欢迎,并产生不同变形,丝路贡狮东来,并将其独特的狮型翼兽造型传入中国。翼狮的最早源头来自古埃及神话中的斯芬克斯,被视为埃及王室权威和力量的象征,它有三种形象:人面狮身、羊头狮身及鹰头狮身,而两河流域也在公元前2000年之前就产生了另一种有翼神兽格里芬,以西亚为中心向周边地区传播,并于亚欧草原广泛流传,[15]在印度的佛教文化中,莲花座旁的翼狮是佛陀的守护者。最终,在古老的中国大陆上,埃及、希腊的斯芬克斯,欧亚草原的格里芬与印度佛教中的带翼狮飞越千里在此与中国本土文化相融合,一种中国化的“狮型翼兽”由此诞生,在时间的流沙中不断变形,使之更加契合中国传统的神兽崇拜和文化信仰。因此,对中国“狮型翼兽”造型渊源的探究,也是重新认识丝绸之路对人类精神文化交流的意义和当代价值,不可否认,丝绸之路是人类精神文化交流的奇迹,它沟通和整合了人类在“轴心时代”形成的精神文化之源,汇成了世界文化巨流,渊源留长,影响深远。[16]

(一)西域贡狮入境,猛兽崇拜易位

亚洲狮的原产地主要在西亚、印度等地,中国本土并不产狮,历代学者都认为中国早期的狮子多是来自西域的贡狮。它的最早传入可追溯到春秋战国时期,但是大量进入中原地区则是从汉代开始的。《穆天子传》、《尔雅·释兽》都提到的“狻猊”,就是战国时代狮子的名称,但在《尔雅·释兽》说“狻猊”是一种类似“虦猫”可以“食虎豹”的动物,而“虦猫”是一种短毛的虎,因此,最初人们是以虎的形象来认识狻猊。[8]132故而在早期造型艺术中狮与虎极易混淆。自张骞开辟丝绸之路,越过葱岭,到达大夏、安息等国,开通了汉帝国同西域各国的物质文化交流的要塞,但在此时期的文献记载中并未明确有关于狮子的记载。直到东汉时期正史中才逐渐有西域各国向汉帝国朝贡狮子的记录。

《后汉书·章帝纪》:“是岁(章和元年,公元87年),西域长史班超击莎车,大破之。月氏国遣使献扶拔、师子。”

此次贡狮同载于《后汉书·班超传》“初,月氏尝助汉击车师有功,是岁贡奉珍宝、符拔、师子,因求汉公主。”

《后汉书·和帝纪》“章和二年”(公元88年):“安息国遣使献师子、扶拔。”《后汉书·和帝纪》“永元十三年”(公元101年):“冬十一月,安息国遣使献师子及条枝大爵。”

可知最迟到东汉,狮子作为朝贡品进入中国,但因其珍贵,只是豢养在皇家园林当中,只有宫廷及皇家近臣才见得到真实的狮子,寻常民众是见不到狮子的真实样态,而在文献、文学作品和绘画表现中,狮子作为猛兽被夸张化,因此,在民间流传的狮子形象中不免会存在误传的因子,但或许是这一点,使得民众将狮子作为猛兽更加神化,认为‘狮能食虎豹’。

狮子作为生物圈的顶级捕食者,在世界各地特别是非洲、亚洲和美洲等地古代政治和宗教生活中扮演了极为重要的权力装饰和象征角色,代表着高贵、勇猛、力量、气度等品质,以及社会(宗教)统治阶层集团对其自身作为权力中心所构建的文化特征。[17]“贡狮入境”不仅是“物”的交流,狮子所代表的品格特质和象征意义同时也进入中国的话语体系,并取代中国传统文化中虎的猛兽地位,成为一种特定文化符号(护法、驱邪、镇护,象征权威、富贵、昌盛等)融入造型艺术当中。

(二)北方草原风格“狮型翼兽”的影响

混合动物造型是一种世界普遍性的艺术主题,在各个古老的文明区域都有这样的例子,希腊的狮鹫、埃及的狮身人面像、亚述的带翼公牛、波斯的带翼狮等等,而鹰首狮身带翼的“格里芬”(griif⁃fin)是古代亚欧许多民族钟爱的造型,并从中衍生出其他变形;根据古代神话、古典文献和许多考古发现,格里芬可能来自西亚。N.伊什詹茨(N.Ishjamts)认为,猛兽攻击偶蹄目动物乃是西亚艺术的特征,是从美索不达米亚传入小亚细亚,经过斯基泰-塞克人传入南西伯利亚,后传入匈奴。在巴比伦文化中,“格里芬”多遭打击,一些印章、浮雕或雕像就表现了英雄或诸神战胜“格里芬”的造型;而灵鹫则是被歌颂的,如苏美尔的《英杜格》青铜雕像。西亚、埃及和波斯艺术中的众多格里芬造型,都是袭击马、鹿、牛等的造型,草原“格里芬”从身后袭击食草动物的造型与西亚图式基本一致,它们之间不仅具有渊源关系,还应当是相互影响的。[18]

“格里芬”艺术造型从西亚而来深受游牧民族喜爱,将天空与地面最强力量的两种动物相结合,并以格里芬袭击食草动物为主要的艺术主题,体现出对自然力量的崇拜,并将其作为主要的装饰工艺雕刻在饰带和角状杯上。现藏于伊朗德黑兰考古博物馆的角状杯,是用萨迪亚和大夏的黄金、埃及的白银、乌木以及粟特的天青石和玛瑙做成,体现出美索不达米亚混合动物的传统:由黄金制成,外形是神鸟森摩夫(senmurv),神话中一种狮身的怪物,长着狮鹫的翅膀和孔雀的尾巴。[19]这一艺术主题由斯基泰人发扬,并由活跃在古代中国北方边境外的匈奴人所继承,在中国早期北方匈奴境内的考古发现就有格里芬袭击绵羊纹椭圆形铜带饰和格里芬袭击山羊纹椭圆形铜带饰,[20]匈奴在中国北方地区活跃了近300年,在其强盛时期控地东起辽东半岛,西逾葱岭,南起长城地带,北达贝加尔湖,其触角延伸到欧亚东部草原的大部分地区,而且同南部中原地区通过征战、劫掠、和亲、互访等多种渠道建立起极为密切的联系,[21]加之匈奴作为游牧民族具有极强的流动性和包容性,格里芬便可通过草原丝绸之路,由匈奴人传入北方边境,再被中原地区的造型艺术所接受。

图10 格里芬噬兽主题

图11 格里芬主题的金项圈

从中山王墓中出土的墓葬品便可证实这一猜想。“中山”一名最早见于《左传·定公四年》,杜预注:“中山,鲜虞”。学界现今普遍认同的观点是:中山国是与三晋有关的白狄国家,是一个北方少数民族部落,鲜虞和中山是同一部族,前者为部族名,后者为国名;从地理位置来看,中山国与匈奴相近,在中山王墓出土的陪葬品错银双翼神兽,其兽身的纹饰与匈奴带饰上的刻纹极为相似,翼膊的鳞刻也与亚述拉马苏有异曲同工之效,除此之外,还有鹿角、虎食鹿器座(“虎食鹿”是典型的草原风格造型)、金饰带等物,不难理解,中山国墓葬品中的草原风格与匈奴文化有密切联系;值得注意的是,中原及其以南地区也曾发现匈奴式金或铜动物纹带饰,例如在广州南越王墓出土的10件长方形透雕铜饰带,其中6件为表现虎食羊形象,其造型与同心县倒墩子墓地出土的带饰有相似之处,[22]中原带饰的造型风格显然具有草原文化的特点,从中也可推测出,鹰首狮身带翼的“格里芬”飞越亚欧草原进入中原地区,并对中国的“狮型翼兽”造型产生影响,但这并不意味着只是被动接受,而是在接受的过程中有所改造。

(三)“狮型翼兽”与中国文化系统的融合

1.对西亚、埃及“狮型翼兽”文化意义上的接受

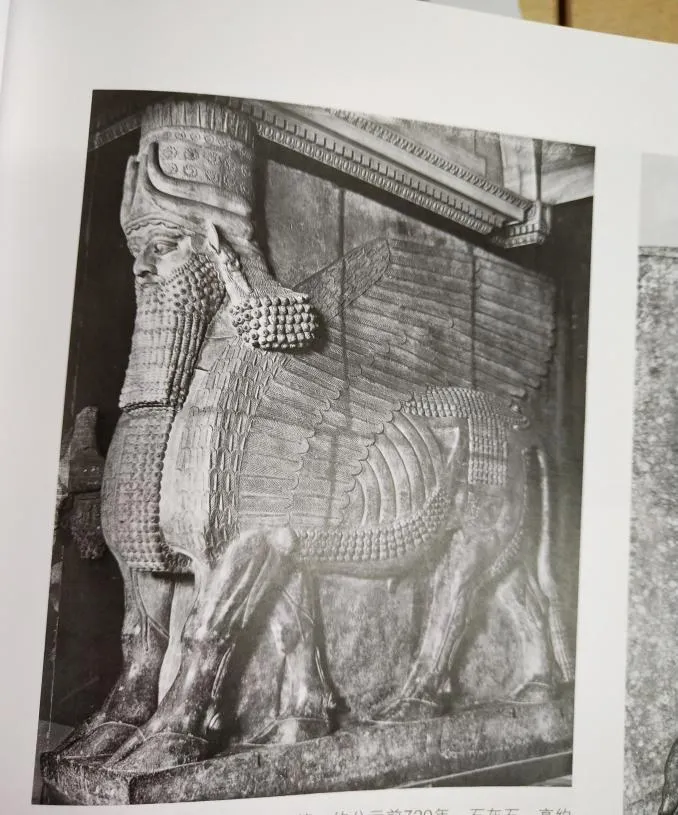

我国考古所发现的“狮型翼兽”,其身份大多是陵墓内的镇墓兽亦或神道两侧的守灵兽,尤以“天禄”“辟邪”突出,目的有二:其一是“阳气”最足的神兽,为墓主人驱除邪魅。在我国传统认知中,认为在亡灵的世界中有大量魑魅横行,故以其镇墓,可保障墓主人安宁,不受搅扰;其二是将其作为通升神界的桥梁,对“神仙世界”的想象从先秦开始从未断绝,但在汉代,上至统治阶级,下至民间百姓,蓬莱仙岛、飞升成仙成为生前死后普遍追寻的归宿,因此,翼兽便被赋予了独特的使命——升仙的工具或升仙的引导和护卫。在人类古典文明时期,“死亡”是神秘的,既令人心生畏惧,又令人无限遐想,对于现世生活满足的群体希望在死后能够依旧享有所拥有的一切,包括财富、仆人和权力,而对下层人民来说,已无力改变现世的悲苦,唯有寄予于死后的世界,因此,在众多古老文明区域都对丧葬极为重视,尤其是站在权力顶峰的王者,对他们来说,这是一项神圣重大的仪式,他们要继续现世的荣耀权势。中国古代的帝王、贵族们也不例外,其生前最重要也是最浩大的工程就是为自己修建陵寝,且具有双重身份的翼兽是陵墓不可或缺的,其造型也是慎之又慎。而早在公元前2000多年的西亚、埃及,“狮型翼兽”便以守卫兽立于陵墓或王宫前。故将翼兽塑造成狮型,便可说明:西亚、埃及“狮型翼兽”的这一文化符号意义被帝王贵族们所接受。

在亚述、巴比伦、希腊、埃及等地区,狮子通常与太阳联系在一起,对古埃及人来说,太阳代表光明、温暖和生长,太阳神“拉神”通常被表现为鹰首人身,头顶上有一日盘,其上盘曲着一条蛇,但他有时候也是被描绘为一头魁梧健硕的雄狮,因此,在埃及文化中狮与日内在蕴含的文化意义是相通的,狮也可看作为沟通人与神之间的神兽。此外,在亚述宫殿入口的狮身人面的拉马苏,它被看做是可以赶走恶灵的守护神,[23]波斯波利斯皇宫的带翼狮则直接沿袭亚述拉马苏的工艺和意义。在两河流域、希腊、印度以及中亚的出土物中,狮子还通常以女神坐骑的形象出现,例如现存于大英博物馆的“四手仙女银碗”:手执日月的娜娜女神骑在狮子身上;还有在中国河南出土的北周石棺上雕刻有一尊火祆教女神娜娜的图像:女神骑在双狮上,手执日月轮;猛兽臣服,象征女神至高无上的神力,在印度文化中,狮子与太阳相连,万物生长靠太阳,因此,与狮关联或本就是狮的女神又是生殖女神(这与地中海的很多文化相同)。[24]手持日、月轮的娜娜女神与狮子的造型也可以看作一阴一阳,象征着宇宙间的和谐,阴阳互补。

“狮型翼兽”象征着光明、力量及权力,随着丝绸之路的开辟畅通,“狮型翼兽”的造型艺术进入中国人的视野,并对其进行本土化的改造,使之普遍以陵墓神兽的造型出现,究其原因,不只是造型工艺的交流融合,更是因其在文化上内含的象征意义与古代中国阴阳学说中陵墓神兽表征的“阳”达到契合,故自然而然的以“拿来主义”进行改造“为我所用”。

图12 四手仙女银碗,大英博物馆藏

图13 亚述宫殿前的拉马苏

图14 火祆教四臂娜娜女神,石棺床雕,河南安阳

2.佛教中的“狮崇拜”与中原文化的融合

狮子在佛教文化中具有崇高的地位,东汉时期佛教东传,佛教艺术也随即传入中国,狮子造型对中国本土造型艺术产生重要影响,并融入中国传统的文化信仰系统,在佛教艺术中,狮兽通常是佛陀的守卫兽和化身,而在六朝陵墓前的守卫兽—“天禄”、“辟邪”则具有明显的狮型特征,前文已进行过讨论。

在佛教诞生初期禁止偶像崇拜,故用狮子代表佛陀,一方面跟释迦牟尼的出生有关,在印度大陆及西亚、中亚地区,狮子是具有像中国龙一样的象征意义的神兽,是王者的代表;另一方面,狮子是草原上的百兽之王,而佛陀则是佛法世界的至高无上者,[15]人中狮子”、“人中人师子”、“人雄师子”、“大师子王”等皆为释迦牟尼的称号;佛像诞生之后,艺术家也经常在佛陀两侧雕刻蹲狮,以此强调佛陀的王族出身和至高无上的地位;狮子又被看作是佛的护法。“佛初生时,有五百师子从雪山来,伺列门侧。”在佛龛造像中,佛座下为台基,正中刻宝珠香炉,两侧雕有护法狮子各一尊,扬足翘尾,张目对坐,貌甚威武;狮子还是文殊菩萨的坐骑,象征着智慧和力量。

古印度大陆的文化符号中狮子是智慧与崇高的象征,释迦牟尼的王者身份更使得狮子图像的被使用显得顺理成章,佛教中狮子的地位对狮子在中国地位的奠定是一个根本的决定因素,伴随着佛教艺术的兴盛,狮子的形象在中国逐渐普及,并具有祛邪的意义。

四、结 论

综上所述,对于中国“狮型翼兽”的造型渊源,可形成以下结论:

(一)中国造型艺术中“狮型翼兽”的出现,其时间可上溯到春秋时期,主要为青铜器具,东汉时期多为臣子墓前的石刻兽,呈卧狮状,雕刻较古朴简单;六朝时期常以“天禄”“辟邪”出现在王陵墓前,走狮状,体态流畅,呈∽型,兽身刻纹繁复,尾和爪类狮性明显。而双翼均略小,写实性弱,只是以符号化来表征能够“飞”。

(二)中国“狮型翼兽”是在丝绸之路的时空场域诞生并逐渐成形,是本土文化与外来文化交流、融合的产物不容置疑。只是在丝路尚未通之前,虽有关于狮子的认知,但更多是想象的成分,因而狮虎容易混淆,东汉以后,关于西域贡狮的记载增多,狮子作为猛兽之王,取代了中国本土的虎崇拜,拉马苏、斯芬克斯等外来狮型翼兽的象征意义、佛教艺术中的狮文化等被接受,并与中国传统神灵信仰系统的翼兽融合,最终定型为“天禄、辟邪”的造型。

(三)中国“狮型翼兽”与西亚、中亚及欧亚草原的艺术主题有不解之缘,古代中国黄河流域以北是多民族复杂的聚居状况,以匈奴人为代表,故在北方境内是战争的频发区,同时也是艺术的多元区,斯基泰风格的格里芬艺术形式由此得以进入中原。相似的造型艺术主题所蕴含的是文化、审美的共通性,通过对中国“狮型翼兽”的渊源探究,我们从中惊奇地窥见:在丝绸之路的时空场域内,艺术不会因为不同民族、国别而相互对立、迥然不同,相反,不同地域所产生的艺术形式似乎都遵循一个丝路艺术母题,并与本土文化碰撞发生变异。通过对丝绸之路艺术的探究,我们从中也获得了对丝绸之路的重新发现与研究,进而发现了人类文明发展的全新面貌及多元走向,看到了世界文明的走向格局及其总体样貌,并为我们开辟了一个关于早期人类文明交流及其传播研究的全新视阈,[25]丝路艺术更好地为我们诠释了“民族的,就是世界的”。