从犀利到平和:鲁迅的杂文创作与书法艺术修养

2018-02-22王贵禄

王贵禄

(天水师范学院 文学与文化传播学院,甘肃 天水 741001)

鲁迅的杂文创作,占据了其创作总量的最大部分。鲁迅对杂文创作投入了持久而高昂的热情,取得了辉煌的文学成就。在鲁迅研究史上,杂文研究历来备受关注,研究者已从思想史、精神史、文化史、文学史、理论史等角度,进行了深入而全面的研究,不可否认,从这些角度进入,可以更直接地与之对话,但似乎难以把握其总体趋势。本文尝试从书法艺术的角度观察鲁迅的杂文创作,力图对其进行宏观把握。应该看到,有关鲁迅书法艺术的研究近年来引人注目,为鲁迅研究打开了一个新的空间,但一个不容忽视的事实是,这些研究大多局限于鲁迅书法艺术本身,很少有比照性研究,于是就可能产生两个分离的“鲁迅”:“文学鲁迅”与“书法鲁迅”。本文认为,艺术家的艺术修养是相通的,鲁迅的文学修养缔造了鲁迅书法艺术的境界,反言之,鲁迅的书法艺术修养又为鲁迅的文学创作尤其是杂文创作提供了不竭的灵感。正是基于这样的认识,本文才将书法艺术作为一个视角,观察鲁迅如何从书法艺术实践中汲取灵感,并将其熔铸于杂文创作中。这种研究当然属于宏观性研究。

一、杂文之“杂”与书法之“融”

鲁迅杂文给人的一个突出印象,就是题材的广泛性和形式的灵活性,可以说大千世界的万事万物几乎都可成为其创作素材,而且其艺术形式变化万端,不拘一格,表现出极为鲜明的驳杂色彩。研究者指出,“鲁迅是那样自由地飞翔于杂文这块广阔的天地里,进行着既是现实的,又是超越性的思考,无忌地出入于文学、历史、地理、哲学、心理、民俗、人类学、政治学、文化学,以至自然科学……等各门学科,无拘地表现自己的大愤怒,大憎恶,大轻蔑与大欢喜,将各种艺术形式——诗的、戏剧的、小说的、散文的、绘画的,以至音乐的……熔为一炉。”[1]376鲁迅从在《新青年》上发“杂感录”,便开始了其长达十八年的杂文创作,因为其对民国社会全方位、多视角、共时性的深度介入,被人视为民国社会的一个缩影,诚如研究者所论,“鲁迅杂文是一座有关社会、历史、阶级、民族、文化、学术、人生、人性的思想宝库,是清末到抗战前夕中国思想史的一个缩影。”[2]202从上可知,鲁迅杂文的驳杂性构成了其杂文创作的最大特点。鲁迅杂文创作的这种趋势,与其书法实践的“融”有着某种关联性,我们甚至可以说,正是由于书法实践的“融”直接启发了杂文创作的“杂”。

鲁迅书法博采众长,兼容多种风格,体现出“融”的总体趋势。郭沫若曾高度评价鲁迅书法的“融”,指出其能够“熔冶篆隶于一炉,听任心腕之交应,朴质而不拘挛,洒脱而有法度。远逾宋唐,直攀魏晋”,[3]可谓不易之论。我们只要观察鲁迅的书法历程,便从中不难推度出“融”的必然性。纵观鲁迅的书法历程,大致可分为五个阶段。少时鲁迅在三味书屋读书,其蒙师寿镜吾善书法,以行书见长,深得宋人笔意而融入北魏笔法,显得自由洒脱而雄强有度。寿镜吾的书法,对鲁迅书法可说是影响深远(我们甚至从鲁迅1918年所书《吕超墓志铭跋》,仍可见宋人书法的影子),此为第一阶段。1898年鲁迅入南京水师学堂学习,次年转入江南陆师学堂附设矿务铁路学堂学习,直至1902年毕业,这个时期,洋务派领袖康有为极力推举碑学,对鲁迅审美取向的影响,是使其心仪于碑学,此为第二阶段。留学日本期间,鲁迅一度师从章太炎,作为古文字学泰斗,章太炎的书法以篆书最有成就,而以行书最有特点,其行书崇尚汉魏风骨,走朴拙稳健的路子而重金石味,鲁迅多有效法,此为第三阶段。1912至1917年任职教育部期间,鲁迅在工作之余,投入了古碑的收集、整理和考证,因为长时间地抄录古碑,使鲁迅的书法艺术突飞猛进,“他所面对的是风格纷呈的秦篆汉隶,魏晋唐楷”,“他在抄录时,对不同书体作了不同的处理,凡篆隶书体,有些魏晋造像,必按其形,线条取其中心线而成,凡隋唐楷书,一些魏碑墓志,结字均按钟、颜之法,而用笔之方折,圆转之法则遵于原拓;章法的处理,字数多者重新分布,字数少者,则基本按其形制录写,这数百枚的碑刻拓本,都经他的‘创临’之法一一抄录,这手上功夫的过硬也就可想而知了。”[4]此为第四阶段,这个阶段的研习,奠定了鲁迅书法的基本风貌,即形成了以碑体书法为基而融构百家的趋势。其后的第五阶段,延续了此风格而无多大变化。

鲁迅书法的成熟期是在第四阶段,此时期的鲁迅书法体现了“融”的总体趋势。以书体而论,主要表现为行书,但这种行书却融构了楷、隶、草等多种书体;以运笔而论,中锋运笔居多而不时以侧锋甚至偏锋行笔,书写中多用疾笔而时有涩笔,由于受古碑的影响,整体来看运笔沉雄,而时有灵动之笔;以结体而论,呈现出扁平中求险峻的态势,但也有重心稳固、平正匀空的特点;以渊源而论,体现出对秦篆的古拙、汉隶的舒展、晋楷的雅趣、魏碑的雄强、唐书的法度、宋人的洒脱的借鉴与组构。从渊源、书体、运笔、结体综合而言,鲁迅书法体现了“融”的总体趋势,这种趋势即“杂”的趋势,对鲁迅的杂文创作有着直接的启发。鲁迅的第一本杂文集是《坟》,除“题记”外共收24篇文章,其中留日期间所写《人之历史》《科学史教篇》《文化偏至论》《摩罗诗力说》均为论文,杂文其实有20篇,而《我之贞烈观》应该是首篇杂文,作于1918年。从《我之贞烈观》开始,鲁迅将杂文创作直延续到了生命的最后。鲁迅开始杂文创作的时刻,已进入书法艺术的成熟期,这两者之间的关联不是偶然的,此时的鲁迅从书法艺术实践获得某种启示,完全是情理之中的事情。

二、犀利风格与碑刻笔法

鲁迅的杂文以犀利著称,其对民国社会各种不正常现象的入木三分的剖析与不留情面的挞伐,使鲁迅被“现代评论派的君子”视为“刀笔吏”。鲁迅对其杂文“用笔如刀”的犀利风格却从不后悔,如其所叙,“我自己也知道,在中国,我的笔要算较为尖刻的,说话有时也不留情面。但我又知道人们怎样地用了公理正义的美名,正人君子的徽号,温良敦厚的假脸,流言公论的武器,吞吐曲折的文字,行私利己,使无刀无笔的弱者不得喘息。倘使我没有这笔,也就是被欺侮到赴诉无门的一个;我觉悟了,所以要常用”。[5]第3卷244在鲁迅的杂文谱系中,体现犀利风格的杂文比比皆是,如在《坟》中就有《我之贞烈观》《我们现在怎样做父亲》《说胡须》《看镜有感》《春末闲谈》《灯下漫笔》等篇,或揭露封建礼教之虚伪冷酷,或批判父权主义与国粹主义之荒诞滑稽,或剖析封建社会之吃人本质,笔锋所向如刀犀利,给读者展现了一个个令人恐怖的真相,而隐藏着真相的事物看起来却相当正常而且熟悉。

鲁迅杂文“用笔如刀”的犀利风格,其渊源在何处呢?通览中外文学史,在一篇短文中能凝聚深刻之思想、锐利之眼光、幽默之文字的作家,很难找出第二个来。这也意味着我们应该从别处寻找渊源,于是我们将目光转向鲁迅书法。前文所叙,鲁迅书法受碑体书法的影响最深,任职教育部期间,鲁迅几乎将全部业余时间都用在研究古碑上了,曾这样说,“S会馆里有三间屋”,“许多年,我便寓在这屋里钞古碑。客中少有人来,古碑中也遇不到什么问题和主义,而我的生命却居然暗暗的消去了,这也就是我惟一的愿望”。[5]第1卷418鲁迅一生勤于抄录摹拓金石碑刻,先后整理《汉魏六朝造像目录》《汉石存目》《六朝墓志目录》《唐造像目录》《越中金石记目录》《各省金石记目录》等,校勘明清金石著录如《寰宇贞石图》《金石萃编》《两汉金石记》《八琼宝金石补正》等,考证过《吕超墓志》《会稽禹庙窆石考》《徐法智墓志》《郑季宣残碑》等。这样长年累月的抄录、整理、校勘、考证,使鲁迅对历代碑刻达到了烂熟于心的地步,况且鲁迅在抄录中极为留意碑刻的线条、结体和章法,深谙碑刻刀法的种种技法与变化,这种经验及训练,必然使鲁迅形成“用笔如刀”的自觉。

碑刻在中国历史上源远流长。原始社会末期是碑刻的起源时期,人们在石头上和崖壁上刻划符号以纪事;石碑是在商周时期出现的,在宫殿或庙宇的门前,人们通常竖起长条石以辨日影;秦始皇统一六国后,在巡游途中立石刻字,开创了碑上刻字的先例;到西汉碑刻开始盛行,东汉时由于书法艺术的高度繁荣,极大地促进了碑刻艺术的发展,立碑刻字遂演变为一种习俗;东汉之后立碑刻字逐渐成为中国文化的一大传统。碑刻质量的高低,不论书法水平如何,雕凿时用刀的力道和劲道是关键,用刀力求稳、准、狠,且要使线条形成特定的力感、质感和节奏感,更由于碑刻使用的“笔”是刀,凿时费时费力,故石碑上的文字往往在雕凿中被化繁为简,而以突出核心笔画为要。这样,从碑刻的用刀规律,也就能够推断文学中“用笔如刀”的内涵了:其一是要能抓住核心问题,其二是对核心问题的阐发务必要稳、准、狠,其三是要把握好力道。鲁迅在杂文创作中,真正做到了用笔如刀,如在《“友邦惊诧”论》,抓住国民党政府不抵抗和“友邦人士”虚伪的实质,进行了犀利的批驳,每句话都击中要害,不给对方反驳的机会,这种批驳可谓稳、准、狠:“好个‘友邦人士’!日本帝国主义的兵队强占了辽吉,炮轰机关,他们不惊诧;阻断铁路,追炸客车,捕禁官吏,枪毙人民,他们不惊诧。中国国民党治下的连年内战,空前水灾,卖儿救穷,砍头示众,秘密杀戮,电刑逼供,他们也不惊诧。在学生的请愿中有一点纷扰,他们就惊诧了!”[5]第4卷360

三、平和的心态与朴拙的笔意

鲁迅杂文主要是与民国社会进程共时态的批判性创作,从最初的杂文集《坟》到最后的杂文集《且介亭杂文末编》,“可以看到一部不停息地批判,论战,反击……的思想文化斗争的编年史”,[1]这些作品多表现为鲜明的犀利风格。但鲁迅杂文也并非都是“批判性、否定性、攻击性”的,换句话说,鲁迅手中的笔也不全是刀。面对论敌,鲁迅的笔是利刃;面对师友学生,鲁迅的笔是春风;面对普通百姓,鲁迅的笔更是温情。这就是说,鲁迅杂文除了猛烈的批判,还有心态平和的叙事,这些叙事中虽然也夹杂着论辩,也有风趣幽默的描写,但从中不难感受到鲁迅淳朴的性格与真挚的情感。我们以《忆刘半农君》[5]第6卷71-73为例,来看鲁迅杂文的另一面。作品刻画了新文化先驱刘半农的形象,在鲁迅的叙述中,刘半农“活泼,勇敢,很打了几次大仗”,“但半农的活泼,有时颇近于草率,勇敢也有失之无谋的地方”,与陈独秀或胡适相比,刘半农有点“浅”,而鲁迅独爱他的坦率,“不错,半农确是浅。但他的浅,却如一条清溪,澄澈见底,纵有多少沉渣和腐草,也不掩其大体的清。”刘半农是鲁迅所看重的“好伙伴”,“现在他死去了,我对于他的感情,和他生时也并无变化”,表达了对亡友无尽的思念。在《且介亭杂文》这部集子中,与《忆刘半农君》相似的,还有《忆韦素园君》,从中可见鲁迅的重情重义,可见其淳朴的性格特征。不仅如此,鲁迅杂文有时以刻画正面形象、鼓舞人心为题旨,如《且介亭杂文》中的《中国人失掉自信力了吗》《拿来主义》,在这些杂文的写作中,鲁迅的心态是平和的,也是相对沉静的。当然,那些带有较强学术意味的鲁迅杂文,虽也有“破”的一面(批判性),但主要表现为“立”,如《对于左翼作家联盟的意见》,也是鲁迅在平和心态中的创作。读鲁迅在平和心态中创作的杂文,与那些面对论敌时的“批判性、否定性、攻击性”的杂文有所不同,这些杂文尽管写得不那么痛快淋漓,但同样深刻,同样催人深思、耐人寻味,它们是鲁迅杂文不可缺少的构成。

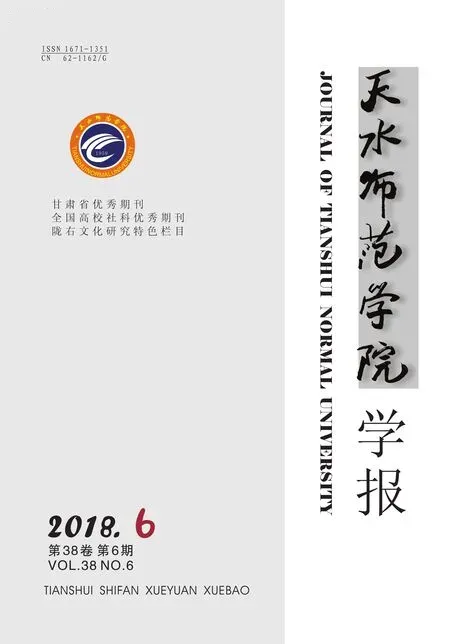

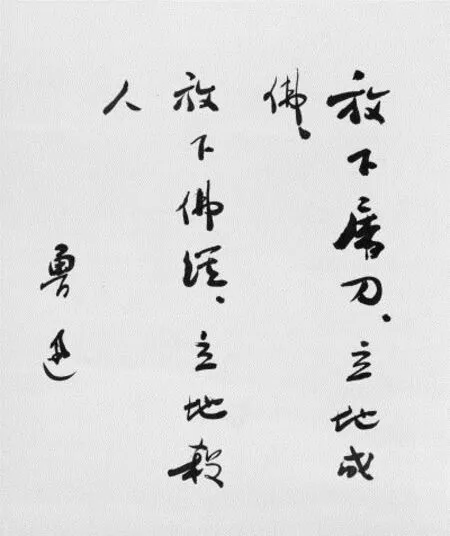

鲁迅在平和心态中创作的杂文,表现出“朴拙”的趋向。本文认为,这同样可以从鲁迅书法中发现其端倪。前文说过,鲁迅书法的底蕴是碑体,从秦篆汉隶一直到晚清石刻,鲁迅都有研究。碑体书法由于是刻在石头上的,故运笔沉实,结体朴拙,而绝无花拳绣腿、华而不实、欺世媚俗的笔意。在审美取向上,碑体书法遵循“宁拙毋巧”的原则,如东晋时期的《爨宝子碑》,全篇充盈着朴拙的笔意,康有为在《广艺舟双楫》中曾用“朴厚古茂,奇态百出”来评价,可看作是对这种审美取向的高度肯定。鲁迅无疑是认同碑体书法朴拙的笔意的,这从他1927年离开厦门大学时,抄写司马相如《大人赋》赠给川岛(章廷谦)时所说的一番话,可以推断出来,他说:“不要因为我写的字不怎么好看,就说字不好,因为我看过许多碑帖,写出来的字没有什么毛病。”[6]105这虽是朋友之间带有调侃意味的话,但也表明鲁迅的书法审美观:“好看”的书法并不一定就是艺术价值高的书法,反过来说,艺术价值高的书法作品不一定“好看”,因为可能很朴拙;碑刻作品(哪怕是很朴拙的作品)都是“没有什么毛病”的,也是相对完美的。在鲁迅1933年12月27日写给台静农的信中,再一次表达了其书法审美观,认为金公(钱玄同)的书法“无足观”,如其所叙:“至于不得托金公执笔,亦诚有其事,但系指书签,盖此公夸而懒,又高自位置,托以小事,能拖延一年半载不报,而其字实俗媚入骨,无足观,犯不着向悭吝人乞烂铅钱也。”[5]第12卷308-309在鲁迅看来,钱玄同的书法太过讨巧,外表好看而实无内涵,因此也就没有什么艺术价值可言了。鲁迅书法虽以熟练的行书名世,而在其行书中常常会出现一些朴拙的笔意,某些字写得很朴拙,粗看上去这些字甚至有些笨拙,但正是因为有了这些朴拙的笔意,形成一种比照,反而使整体显得很疏朗,形成了章法布局上的奇观。如下面这幅写给日本朋友清水安三的“放下屠刀,立地成佛;放下佛经,立地杀人”(图1),其中的两个“放”字的方字旁、“屠刀”二字及第一个“佛”都写得很朴拙。另一幅写给冈本先生的《自题小像》(图2),亦有“如”、“血”、“辕”等字都是有意地朴拙化。事实上,在现存鲁迅的每个手稿当中,都能发现朴拙的笔意,说明鲁迅的书法艺术已达到极高的境界。可见,鲁迅杂文创作从书法艺术的朴拙化受到启发乃是必然之事。

图1 鲁迅书法《放下屠刀》

图2 鲁迅书法《自题小像》

四、自由的杂文语言与随性的书法结体

文学是语言的艺术,杂文由于短小精悍,对语言的要求就更高了。鲁迅曾指出,杂文“必须是匕首,是投枪,能和读者一同杀出一条生存的血路的东西;但自然,它也能给人愉快和休息,然而这并不是‘小摆设’,更不是抚慰和麻痹,它给人的愉快和休息是休养,是劳作和战斗之前的准备。”[5]第4卷576-577杂文通常都很短,要实现如鲁迅所作的预设,既能“杀出一条生存的血路”,又能“给人愉快和休息”,杂文语言就成为了关键。换句话说,杂文语言要求将每句话、每个词的潜能充分地释放出来,其秘诀是句式要富于变化,并且加大词语内在语义的密度。鲁迅杂文的语言就是样板,如研究者所论,“鲁迅是那样自如地驱遣着中国汉语的各种句式:或口语与文言句式杂交;或排比、重复句式的交叉运用;或长句与短句、陈述句与反问句的相互交错,混合着散文的朴实与骈文的华美与气势,真可谓‘声情并茂’。”[1]385不仅在句式的运作方面极尽变化之能事,而且在词语的搭配上,更有自由的创造,其中引人注目的如“矛盾修饰”、“庄词谐用”、“中(汉语)外(英语)文言白话的对用”、“雅俗并用”、“名词作动词用”等,所有这些语言的组合并非精心设计,而是信手拈来、水到渠成,真正展现了现代汉语无限的可能性。我们不妨以写于1933年的《电的利弊》中一个段落,来看鲁迅杂文的句式变化与词语运用。原文如下:“但现在之所谓文明人所造的刑具,残酷又超出于此种方法万万。上海有电刑,一上,即遍身痛楚欲裂,遂昏去,少顷又醒,则又受刑。闻曾有连受七八次者,即幸而免死,亦从此牙齿皆摇动,神经亦变钝,不能复原。前年纪念爱迪生,许多人赞颂电报电话之有利于人,却没有想到同是一电,而有人得到这样的大害,福人用电气疗病,美容,而被压迫者却以此受苦,丧命也。”[5]第5卷14-15在这个段落中,以句式而论,就有口语与文言句式的杂交,如“一上”是口语,“遂昏去,少顷又醒,则又受刑”则为典型的文言句式;有排比句式,如“牙齿皆摇动,神经亦变钝”;有长句与短句的交错。从词语搭配来看,有“正话反说”,如所谓的“文明人”发明了残酷的刑具,实指“文明人”是利用现代科技实施酷刑的真正的野蛮人;有庄词谐用,“爱迪生”本来是发明大王,科技贡献突出,却不知不觉成了帮凶;文言白话对用和雅俗并用的就更明显了,这里无需指出;还有名词的活用,“电”本来是不可数名词,却被冠以量词“一”;还有新词的创造,如“福人”可能是指“有福之人”,经省略后完全变成了新词,成为“被压迫者”的反义词。从这个段落不难看出,鲁迅杂文语言可谓奇矣、神矣,将现代汉语的可能性发挥到了极致。

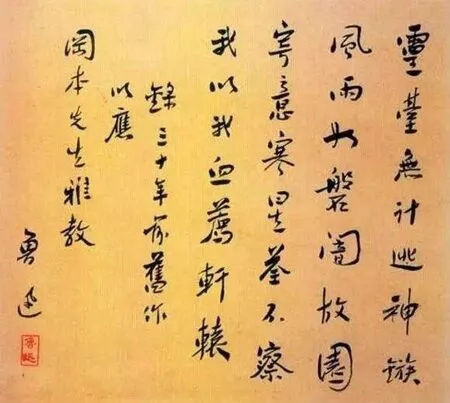

这样,一个疑问就产生了:鲁迅杂文天马行空、自由挥洒、天才灵动的文学语言到底是从哪里受到启发的呢?本文认为,仍受启发于书法艺术。如果说文学是语言的艺术,那么书法就是线条的艺术。这就是说,书法艺术的生命是线条,而线条的形成、运行以及组合,这一切最终都将汇聚为一个词:结体。鲁迅书法在结体上具有很大的随机性,有研究者指出,以《鲁迅诗稿》的结体而论,“或疏或密,或正或草,或粗或细,或润或枯,或圆融或略峭,或宽舒或略紧,或齐整或参差,或流畅或沉穆……寥无今人谋划、设计的经营痕迹,似乎无不随机而运,每一幅作品都那么自具一份特色,每一页上都有值得赏读者驻目之处。”[7]这段评述对鲁迅书法的结体趋向做了相对细致的分析,特别指出了鲁迅书法结体的随机性和自由性,信手拈来却无有不美,水到渠成而出于天然。相对于鲁迅给友人所赠的书法作品而言,鲁迅的手稿和书信似乎更能体现其结体的自由性,也更有艺术价值。我们以1934年6月8日的《致陶亢德函》为例(图3),来看鲁迅书法艺术结体的随机性。原文如下:

亢德先生:

长期的日语学校,我不知道。我的意见,是以为日文只要能看论文就好了,因为他们绍介得快。至于读文艺,却实在有些得不偿失。他们的新语、方言,常见于小说中,而没有完备的字典,只能问日本人,这可就费事了,然而又没有伟大的创作,补偿我们外国读者的劳力。

学日本文要到能够看小说,且非一知半解,所需的时间和力气,我觉得并不亚于学一种欧洲文字,然而欧洲有大作品。先生何不将豫备学日文的力气,学一种西文呢?

用种种笔名的投稿,倘由我再寄时,请先生看情形分用就是,稿费他是不计较的。此复,即请着安。

迅顿首

六月八日

这封信主要采用行草书体,其中绝大多数文字是用熟练的行书写就的,但不时穿插标准的草书,如“亢德先生”中的“先生”二字,正文中草书随处可见,这些草书的出现,使整篇作品气脉贯通,摇曳生姿,特别是最后“顿首”二字的写法属狂草笔法,给人以耳目一新之感。除了行草,还有楷书,如“亢”、“人”、“力”、“亚”、“用”等字,都是标准的楷书。以运笔而论,整体来看以沉稳为主,无虚浮之笔,但在行笔时注意粗细、润枯、疏密、大小等的分布,从而显得稳而不滞、实而不僵,在具体笔画的书写中,捺画写得沉实有力而撇画写得轻盈飘逸(如“论”字),方圆并济而突出了方笔的引领作用。从这封书信的书法结体可以看出,鲁迅书法达到了随心所欲不逾矩的自由境界。这种书法艺术实践,使鲁迅形成了一种宝贵的艺术自觉,转移到杂文创作,便可能催生鲁迅自由的杂文语言。

图3 鲁迅书法《致陶亢德函》

五、结 语

鲁迅从事文学创作的年代,正处于书写工具的新旧交替时代,从鲁迅现存的各种手稿来看,他很少用钢笔,而几乎全部是用毛笔(尤其是小楷毛笔)书写,他曾言,“我并无大刀,只有一枝笔,名曰金不换”,“我从小用惯,每支五分的便宜笔”,[5]第4卷629道出了对毛笔的情有独钟。从蒙童时期的描红,到生命最后时刻的写作,鲁迅所用的都是毛笔。长期的刻苦的书法训练,加上对历代碑帖的临摹、抄录、化用,以及对中国文化深入、广博的研究,使鲁迅的书法艺术在从事文学创作之前已达到极高的境界。文艺经验都是相通的,“中国书法乃至东方书法(主要以中国书法和日本书道为代表),恰是融入鲁迅文化生命中一种重要的文化元素。而鲁迅与书法文化的深度融合,不仅彰显着他与传统文化的深切联系,也非常恰切地体现了‘中间物’的存在特征及深远意义。”[8]书法艺术实践的成功,给专业从事文学创作的鲁迅提供全方位的启发势在必然,主要表现在四个方面:其一,从渊源、书体、运笔、结体综合而言,鲁迅书法体现了“融”的总体趋势,这种趋势即“杂”的趋势,对鲁迅的杂文创作有着直接的启发;其二,碑体书法“用笔如刀”的艺术自觉,催生了鲁迅杂文的犀利风格;其三,鲁迅书法的朴拙化倾向,与鲁迅杂文中的重情重义、刻画正面形象、表达学术观点有着相应的关联性;其四,鲁迅书法中随心所欲不逾矩的结体趋势,启发了鲁迅杂文天马行空、自由挥洒、天才灵动的文学语言。鲁迅的文学修养缔造了鲁迅书法艺术的境界,反言之,鲁迅的书法艺术修养又为鲁迅的文学创作尤其是杂文创作提供了不竭的灵感。