诺氟沙星和氯霉素滴眼液治疗细菌性结膜炎的对比研究

2018-02-22李凯

李凯

(中国人民解放军第371医院 河南新乡453000)

细菌性结膜炎是临床常见、多发的眼科疾病,具有双眼同时起病、发病迅速、刺激症状明显等特点,临床现阶段接诊此类患者多选择抗菌药物滴眼,但目前可用于治疗此病的药物种类较多,如何取舍仍存一定争议[1]。本研究选择90例我院收治的细菌性结膜炎患者为研究对象,旨在对比分析细菌性结膜炎患者经诺氟沙星滴眼液、氯霉素滴眼液治疗效果,以期为今后临床针对此类患者选择合适的用药方案提供可靠依据。现报道如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料 将本次研究选入的90例细菌性结膜炎患者利用随机数字表法分为研究组和对照组,每组45例。研究组男23例,女22例;年龄18~72岁,平均(41.13±0.67)岁;病程 1~6 d,平均(2.21±0.16)d;对照组男 24例,女 21 例;年龄 19~70岁,平均(41.15±0.66)岁;病程 1~5 d,平均(2.23±0.66)d。比较两组性别、年龄、病程、例数等一般资料,无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究经我院医学伦理委员会审核批准。

1.2 纳入与排除标准 纳入标准:均确诊为细菌性结膜炎;具有完整的角膜上皮;患者及其家属均知晓参与本研究,并自愿签署知情同意书。排除标准:处于妊娠期、产褥期、哺乳期等特殊时期的女性;18周岁以下者;伴精神系统或免疫系统异常患者;伴其他感染性疾病或重要器官发生严重器质性病变者;对研究中使用的药物耐受性差者。

1.3 治疗方法 研究组采用诺氟沙星滴眼液治疗,诺氟沙星滴眼液(国药准字H37022029)滴眼1~2滴/次,3~6次/d。对照组采用氯霉素滴眼液治疗,氯霉素滴眼液(国药准字H20063685)滴眼1~2滴/次,2~5次/d。两组均连续治疗7 d。

1.4 观察指标 记录两组治疗效果、治疗前后泪膜破裂时间、基础泪液分泌实验结果变化、不良反应发生情况。治疗效果包括显效率、有效率、无效率及总有效率,总有效率=(显效+有效)/总例数×100%。治疗期间不良反应包括视神经炎、视神经乳头炎、头晕、视力模糊、头痛等情况,不良反应发生率=不良反应例数/总例数×100%。

1.5 疗效判断标准 临床表现无痛、未见充血表现、无分泌物、无溢泪,为0分;轻度疼痛、轻度充血、微量分泌物、眼睑湿润,为1分;中度疼痛、眼部血管多数扩张充血、分泌物严重、溢泪明显,为2分;重度疼痛且无法忍受、血管扩张充血明显、分泌物影响视力、严重流泪,为3分[2]。治疗后,临床症状积分较治疗前下降幅度不低于90%,为显效;治疗后,临床症状积分较之前下降幅度在60%~90%,为有效;治疗后,临床症状积分较治疗前下降幅度在60%以下甚至增加,为无效。

1.6 统计学方法 数据处理采用SPSS20.0统计学软件,两组治疗前后泪膜破裂时间、基础泪液分泌实验结果等计量资料,用(±s)表示,采用t检验;两组治疗显效、有效、无效、总有效以及不良反应发生情况等计数资料,用率表示,采用χ2检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

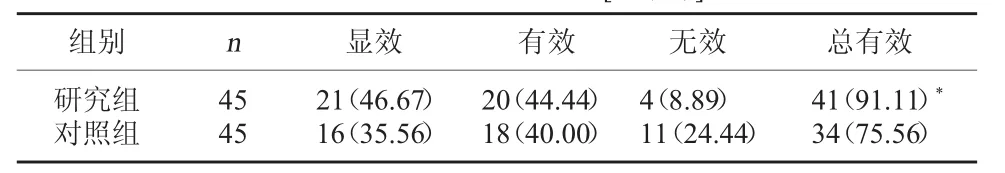

2.1 两组治疗效果比较 研究组治疗总有效率(91.11%)明显高于对照组(75.56%),P<0.05。见表1。

表1 两组治疗效果比较[例(%)]

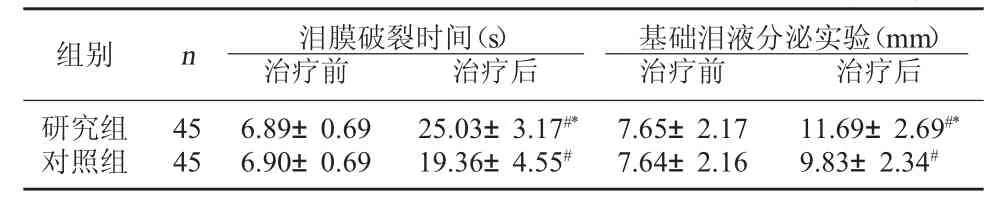

2.2 两组治疗前后泪膜破裂时间、基础泪液分泌实验结果比较 治疗前,两组泪膜破裂时间、基础泪液分泌实验结果比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组泪膜破裂时间、基础泪液分泌实验结果均明显提高,且研究组明显高于对照组,P<0.05。见表2。

表2 两组治疗前后泪膜破裂时间、基础泪液分泌实验结果比较(±s)

表2 两组治疗前后泪膜破裂时间、基础泪液分泌实验结果比较(±s)

注:与对照组比较,*P<0.05;与治疗前比较,#P<0.05。

基础泪液分泌实验(mm)治疗前 治疗后研究组对照组组别 n 泪膜破裂时间(s)治疗前 治疗后45 45 6.89±0.69 6.90±0.69 25.03±3.17#*19.36±4.55#7.65±2.17 7.64±2.16 11.69±2.69#*9.83±2.34#

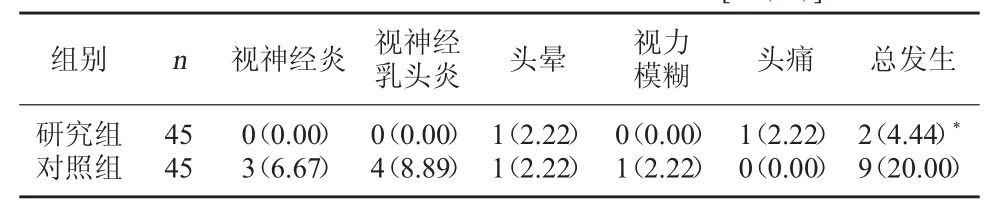

2.3 两组治疗期间不良反应发生情况比较 研究组治疗期间不良反应发生率(4.44%)明显低于对照组(20.00%),P<0.05。见表3。此外,本研究中未出现患者同时发生2种及以上不良反应情况。

表3 两组治疗期间不良反应发生情况比较[例(%)]

3 讨论

有研究表明[3],细菌性结膜炎主要发病原因为细菌感染,患者发病后可表现为眼部有异物感、眼睑浮肿、结膜充血等症状。有研究表明[4],细菌性结膜炎好发于春秋两季,主要通过手指接触、分泌物入眼等途径传染,因此,在集体环境中具有较高的传染率。由于细菌性结膜炎具有较强的传染性,加之发病后各种临床表现明显,若未及时治疗,将对患者及其周围人群的生活质量造成严重影响。

金黄色葡萄球菌、肺炎链球菌等革兰氏阳性菌是导致细菌性结膜炎的主要致病菌,既往临床多采用对应抗菌药物联合生理盐水冲洗结膜囊进行治疗,且获得一定效果。近年来,由于抗菌药物使用频率的增加,导致部分致病菌具有较高耐药性,因此,现阶段临床治疗细菌性结膜炎时,并非所有抗菌药物均可获得显著疗效,而增加给药剂量及滴眼频率,势必影响临床用药安全性,应引起相关医护人员注意。氯霉素是既往临床用于治疗细菌性结膜炎的常用抗菌药物之一,但近年来,抗生素滥用情况日益严重,现阶段经氯霉素治疗细菌性结膜炎效果并不理想。此外,氯霉素滴眼液长时间给药,有较高的视神经炎、视神经乳头炎等并发症发生的风险,严重影响细菌性结膜炎患者预后,治疗安全性不理想。诺氟沙星是现阶段用于临床推广使用的广谱抗菌药。相关研究证实,诺氟沙星滴眼液适用于细菌性结膜炎。研究表明[5],诺氟沙星针对需氧革兰氏阴性菌、革兰氏阳性菌均具有显著的抗菌作用,给药后可通过结合细菌DNA螺旋酶上A亚单位从而对其螺旋酶活性产生有效抑制,因此达到使细菌失活、阻碍细菌生长繁殖的目的。相关研究证实,诺氟沙星滴眼液适用于结膜炎、角膜炎等眼科疾病,且其抗菌活性显著优于氯霉素滴眼液。本研究结果显示,经诺氟沙星滴眼液治疗的研究组细菌性结膜炎患者总有效率(91.11%)显著高于予以氯霉素滴眼液治疗的对照组(75.56%),研究组治疗后基础泪液分泌实验、泪膜破裂时间均明显高于对照组,且治疗期间不良反应发生率明显低于对照组。此结论与王建英[6]研究结果相符。综上所述,应用诺氟沙星可获得较优细菌性结膜炎治疗效果及安全性,值得今后实际工作中参考使用。