TURBT合吡柔比星膀胱灌注治疗浅表性膀胱癌的临床观察

2018-02-22李健新周兴曾格瓦郑煜

李健新 周兴 曾格瓦 郑煜

(广州医科大学附属第二医院 广东广州510260)

作为临床常见的泌尿外科肿瘤,膀胱癌以浅表性较为多见,占70%~80%[1]。当前,临床治疗膀胱癌多以经尿道膀胱肿瘤电切术(TURBT)为主,具有微创、高效、术后恢复快的特点,但复发与浸润转移发生率较高。本研究尝试在经尿道膀胱肿瘤电切术治疗浅表性膀胱癌的基础上应用吡柔比星膀胱灌注治疗,取得了满意疗效。现报道如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取我院2013年4月~2015年8月收治的100例浅表性膀胱癌患者为研究对象,依据入院先后顺序分为对照组和实验组各50例。实验组男28例,女22例;年龄42~73岁,平均年龄(57.5±2.5)岁;初发肿瘤37例,复发肿瘤13例;单发肿瘤21例,多发肿瘤29例。对照组男26例,女24例;年龄 40~73岁,平均年龄(56.5±2.8);初发肿瘤40例,复发肿瘤10例;单发肿瘤20例,多发肿瘤30例。两组一般资料比较,差异无统计学意义,P>0.05,具有可比性。

1.2 治疗方法 对照组采用经尿道膀胱肿瘤电切术治疗:患者取截石位,行连续硬膜外麻醉,镜下全面探查肿瘤部位、大小、数量。电刀功率设置为100 J,电凝功率设置为65 J。术中先用电刀切除有结缔的小肿瘤,然后对于较大的肿瘤则将遮挡肿瘤蒂部的瘤体切除,接着从基底部切割至肌层,并对肿瘤基底周围2 cm以内膀胱黏膜常规进行电灼,最后靠近膀胱颈黏膜处切除肿瘤。电切结束时常规冲洗膀胱,留置F20三腔气囊导尿管。实验组在对照组基础上应用吡柔比星(国药准字H20045983)40 mg+无菌蒸馏水40 ml膀胱灌注,1次/周,2个月后改为1次/月,持续1年。

1.3 观察指标 (1)采用ELISA法测定两组治疗前及治疗1年后成纤维细胞生长因子(FGF)、血管内皮生长因子(VEGF)。(2)比较两组并发症发生率。(3)术后随访3年,观察两组疾病复发情况。

1.4 统计学处理 数据处理采用SPSS20.0统计学软件,计量资料以(±s)表示,行t检验,计数资料用率表示,行χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

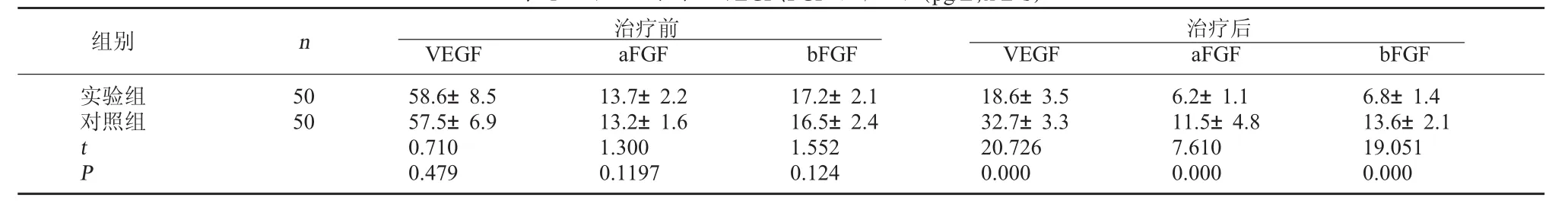

2.1 两组治疗前后VEGF、FGF水平比较 治疗前,两组VEGF、FGF水平比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,实验组VEGF、FGF水平明显低于对照组(P<0.05)。见表1。

表1 两组治疗前后VEGF、FGF水平比较(pg/L,±s)

表1 两组治疗前后VEGF、FGF水平比较(pg/L,±s)

治疗后VEGF aFGF bFGF实验组对照组组别 n 治疗前VEGF aFGF bFGF 50 50 t P 58.6±8.5 57.5±6.9 0.710 0.479 13.7±2.2 13.2±1.6 1.300 0.1197 17.2±2.1 16.5±2.4 1.552 0.124 18.6±3.5 32.7±3.3 20.726 0.000 6.2±1.1 11.5±4.8 7.610 0.000 6.8±1.4 13.6±2.1 19.051 0.000

2.2 两组不良反应发生率比较 实验组术后发生尿频1例、尿痛1例,并发症发生率为4.0%;对照组发生尿频2例、尿痛5例、血尿1例,并发症发生率为16.0%。实验组并发症发生率明显低于对照组(P<0.05)。2.3 两组复发率比较 术后1年,实验组1例复发,复发率为2.0%;对照组7例复发,复发率为14.0%。术后3年,实验组3例复发,复发率为6.0%;对照组复发12例,复发率为24.0%。实验组术后1年、3年的复发率均明显低于对照组(P<0.05)。

3 讨论

膀胱癌作为泌尿外科常见的恶性肿瘤,居泌尿系统肿瘤发病率之首[2]。膀胱肿瘤大部分来源于上皮组织,移行细胞癌占90%以上,其中80%为浅表性,虽然切除治疗后短期疗效明显,但术后仍有60%~70%的复发率,且有15%~25%的病例最终会发展到浸润、转移,增加病死风险[3~4]。

经尿道膀胱肿瘤电切术是当前治疗浅表性膀胱癌主要手段,也是该病治疗的金标准。研究显示[5~6],经尿道膀胱肿瘤电切术与传统的切除术比较,治愈率、复发率均无显著性差异。但手术仍要注意以下几点:(1)肿瘤切除要遵循从小到大、由难到简的规律,若手术操作过程中出血,要先止血;(2)肿瘤要在膀胱灌注压较低的时候切除,用小功率电刀进行多次电凝刺激;(3)术中切除范围、深度要足够,以保证肿瘤能够彻底切除[7]。作为新一代半合成蒽环类抗肿瘤药物,吡柔比星抗肿瘤活性较为显著,其化学结构在阿霉素的氨基糖4位增加1个吡喃环,进入癌细胞后迅速分布于细胞核,抑制DNA聚合酶α和β,阻碍核酸的合成,使肿瘤细胞终止在G2期,促使癌细胞死亡[8~9]。此外,吡柔比星的不良反应较小,一般不会引起贫血、肝肾功能损伤等全身性化疗反应,毒性反应较低。而膀胱内灌注化疗药物具有局部药物浓度高、能在膀胱黏膜上皮迅速达到有效药物浓度等优点。有文献指出[10],吡柔比星的分子量相对较大,在灌注治疗时不易被膀胱黏膜吸收,故十分安全不易产生不良反应。

本研究结果显示,治疗前,两组VEGF、FGF水平比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,实验组VEGF、FGF水平明显低于对照组(P<0.05);实验组术后1年、3年的复发率均明显低于对照组(P<0.05);实验组并发症发生率明显低于对照组(P<0.05)。说明浅表性膀胱癌患者应用经尿道膀胱肿瘤电切术联合吡柔比星膀胱灌注治疗,能够增强对成纤维细胞生长因子与血管内皮生长因子的抑制作用,降低膀胱肿瘤的侵袭性,遏制了疾病复发与进展,降低并发症发生率。与裴建强等[11]、梁昌卫[12]研究结果基本一致。综上所述,膀胱癌患者采用经尿道膀胱肿瘤电切术联合吡柔比星膀胱灌注治疗,效果显著,安全性高,值得临床推广应用。