精准扶贫视域下的城乡低保瞄准机制研究

2018-02-08刘丽娟

刘丽娟

(民政部政策研究中心,北京,100721)

一、研究背景和文献回顾

改革开放以来,我国的反贫困工作取得了举世瞩目的成就,从1978年到2014年,农村贫困人口减少7亿,年均减贫人口规模1945万人;贫困发生率下降90.3个百分点,贫困人口年均减少6.4%。按当年价现行农村贫困标准衡量,1978年农村居民贫困发生率为97.5%,农村贫困人口规模7.7亿;2014年农村贫困人口规模为7017万,贫困发生率为7.2%。[1]城乡低保制度作为反贫困战略中的一项重要的社会保障政策,发挥了社会政策的“托底线”功能。截至2016年底,我国共有城乡低保对象6606.7万人,在其他社会救助中,临时救助、传统救济、农村特困人员救助供养等项目也对消除困难家庭的生存危机发挥了重要作用。但是,伴随着我国经济进入“新常态”期,根据国家统计局报告,自2003年以来全国的基尼系数一直处于0.46~0.49之间,高于国际警戒线0.4,这表明我国虽然贫困人口总数在不断减少,但是相对贫困问题却依然严峻。

我国城乡居民最低生活保障在基本上达到“应保尽保”的同时,也面临低保对象“易进难出”的难题。建立在资产审查基础上的社会救助制度,是西方国家最早且长期采用的福利形式,被认为是公平与效率的有机结合。[2]社会救助对于暂时缓解贫困的作用被普遍认同的,但有些学者认为社会救助容易使救助对象陷入长期贫困,甚至产生贫困代际传递。比较有代表性的有两种假说:一是“福利依赖”(welfare dependency)假说。“福利依赖”起源于西方福利发达国家。这一思想渊源可追溯到以亚当·斯密为首的传统自由主义流派。亚当·斯密出于维持市场正常运转的考虑,认为应当关心劳动者的福利,改善他们的生活状况。但其“市场第一,福利第二”的原则为后来自由主义对福利的消极态度埋下了伏笔。其后的大卫·李嘉图的“工资铁律”、马尔萨斯的“福利导致穷人过多生育,从而引发人口贫困”的观念,无不继承了斯密对福利的基本态度,即应严格控制福利的供给。[3]20 世纪80年代初,随着福利国家进入到改革阶段,“福利依赖”(welfare dependency)问题成为各国关注的焦点。吉尔德(G.Gilder) 、默里(C.Murray)和米德(L.Mead)等通过研究认为,相比较福利国家高额的社会支出,受助者对福利项目产生的依赖性更令人担忧,存在鼓励有劳动能力的受助者放弃工作机会的可能。[4]国内对于城乡居民最低生活保障制度福利依赖研究有两种代表性观点:一种观点认为我国低保制度目前尚不存在“福利依赖”效应,[5]另一种观点认为中国最低生活保障制度存在“养懒汉”现象。[6]二是“贫困陷阱”假说。贫困陷阱问题的研究最早可以追溯到马尔萨斯在其著作《人口论》(1798)中关于“人口陷阱” 的论述。20世纪50年代,发展经济学家对贫困陷阱问题进行了热烈的讨论,其中,最具代表性的就是纳克斯(1953)的“贫困恶性循环”理论,纳尔逊(1956)的“低水平均衡陷阱”理论,以及缪尔达尔(1957)的“循环累积因果关系”理论。[7]行为经济学把主观心理因素引入贫困主体行为的研究,使解释更贴近现实。有学者从认知资源的有限性出发,认为贫困和经济的不稳定性会耗费人们的认知资源,使穷人更加不能采取提高他们收入的行为,从而导致贫困恶性循环。[8]有学者通过实验分析了影响风险回避的主观与客观因素,如初始财富、盈亏心理等。他们强调,即使成功概率不变,过去的失败也会增加主体回避风险的可能性,使其不能从事有风险的生产活动,从而陷入贫困且无法摆脱。[9]国内对于贫困陷阱的研究主要从资产匮乏和精英俘获、空间贫困等角度进行研究。[10][11][12]

党的十八大以来,党中央把“扶贫开发”提升到治国理政的战略层面,习近平总书记多次提出要精准扶贫,2015年10 月举办的减贫与发展高层论坛上他提出“六个精准”,即“扶持对象精准、项目安排精准、资金使用精准、措施到户精准、因村派人精准、脱贫成效精准,确保各项政策好处落到扶贫对象身上”。2016年3月,“十三五”规划纲要发布,对扶贫开发和低保两项政策提出了明确要求。精准扶贫、精准脱贫成为国家“十三五”时期的重要工作之一,直接关系到全面小康社会能否实现。[13]党的十九大明确提出,决胜全面建成小康社会,开启全面建设社会主义现代化国家新征程,要突出抓重点、补短板、强弱项,特别是要坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫的攻坚战,按照兜底线、织密网、建机制的要求,全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系。城乡低保制度作为社会安全网的最后一道防线,能否兜好底,做到精准瞄准、靶向治疗、从根本上消除导致贫困的各种因素和障碍,达到可持续脱贫的目标,维护好困难群体的生存权与发展权,关系到我国2020年能否实现全面脱贫。

二、城乡低保制度政策特征

我国城乡居民最低生活保障制度自1997年城市最低生活保障制度和2007年农村最低生活保障制度建立以来,经过不断完善发展,主要有三个特征:

一是动态管理。国务院办公厅发布《关于进一步加强和规范城市居民最低生活保障工作的通知》(2004),文件中首次提出要对低保对象实施动态管理。紧接着民政部发布的《关于严格规范低保管理工作的紧急通知》(2004)要求把准入和退出当成同等重要的任务来抓,动态管理应成为低保管理工作的一项制度,切实做到低保对象该进的进,该出的出,能进能出,应保尽保。国务院在2016年发布的《关于激发重点群体活力带动城乡居民增收的实施意见》中规定“建立个人收入和财产信息系统。在确保信息安全和规范利用的前提下,多渠道、多层级归集居民和非居民个人的收入、财产等相关信息,运用大数据、云计算等技术,创新收入监测方式方法,提升居民收入信息监测水平”。

二是分类管理。民政部发布的《民政部关于进一步规范农村最低生活保障工作的指导意见》(2010)中提出采用分类定期复核办法:对于收入来源比较明确、变化不大、长期贫困的家庭可以实行年度复审;对收入来源不固定、群众产生新的异议的对象要缩短复审期限。要根据复查掌握的家庭经济状况变化,及时按程序办理停发、减发或增发低保金的手续,及时向社会公示。2012年,民政部关于印发《最低生活保障审核审批办法(试行)》的通知要求县级人民政府民政部门应当根据低保对象的年龄、健康状况、劳动能力以及家庭收入来源等情况对低保家庭实行分类管理。

三是协同管理。低保退出管理涉及税务、房地产、社会保险、公积金、车辆、工商、金融等部门,需要加强协同管理。民政部在2014《开展社会救助专项整治 提高为民服务水平活动方案》中提出开展“人情保”“错保”等专项整治活动,加快推进社会救助“一门受理、协同办理”机制建设。2015年,民政部、中国银监会发布《关于银行业金融机构协助开展社会救助家庭存款等金融资产信息查询工作的通知》规定“对群众举报或在家庭经济状况审核中发现有关线索、需要进一步核实相关信息的社会救助申请家庭,要重点查询其存款等金融资产信息;对已获得社会救助的家庭,要按照动态管理的要求,不定期对其存款等金融资产信息进行查询”。2016年,民政部、国家工商行政管理局发布《社会救助家庭成员工商登记信息核对办法》的通知规定“工商总局根据民政部提供的核对对象名单,采用网络技术手段向民政部提供社会救助家庭成员全国范围内工商登记信息查询服务”。

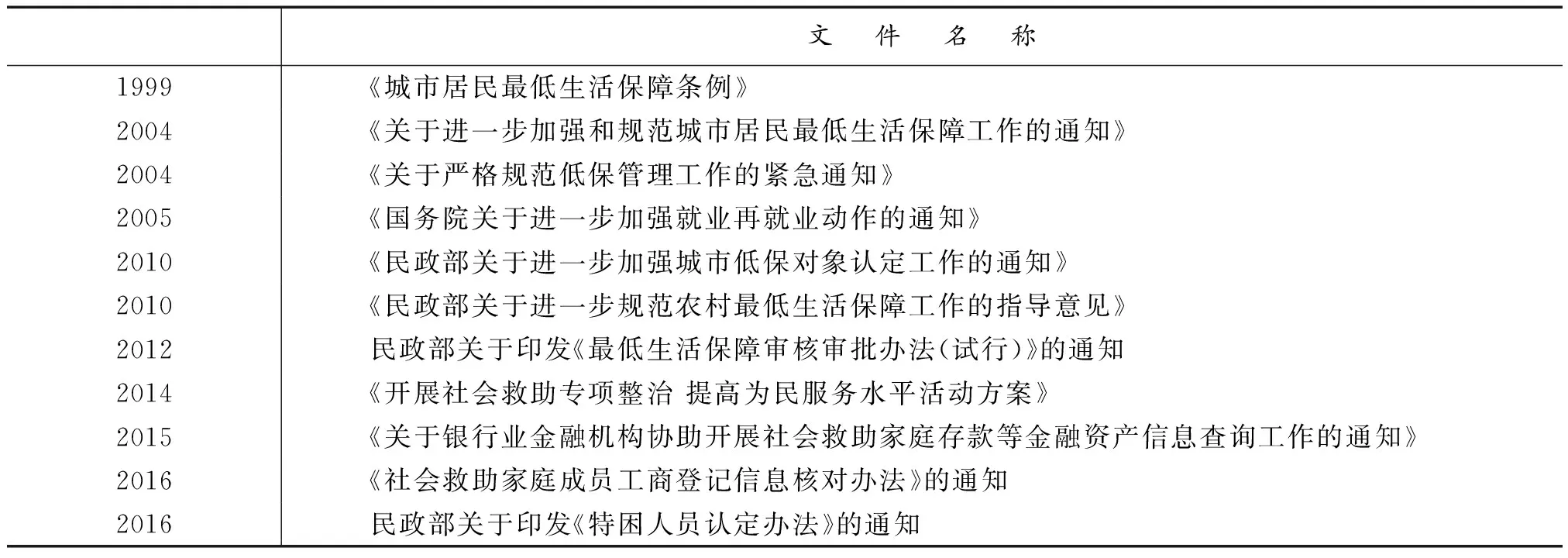

表1 我国城乡居民最低生活保障制度瞄准机制相关的法规政策

低保政策既要防止低保对象福利依赖,又要增强低保对象的收入能力使其摆脱生存困境,更要保证低保制度公平、健康运行。近年来,我国针对低保对象采取的措施主要有:

1.排查认定。主要包括两个方面:一方面规范认定条件。在2010 年《民政部关于进一步加强城市低保对象认定工作的通知》中提出要规范对低保对象的户籍认定、家庭财产的类别和条件、家庭收入的类别和计算方法、家庭收入的减免类型和金额进行规范;另一方面重点核查。在对低保对象每年都至少会有一次的全省核查基础上,重点核查“五类”对象:(1)家庭成员中已正式退休并领取退休金的;(2)家庭成员实现再就业的,特别是年龄较大的成年人;(3)家中有子女毕业后就业的;(4)有重病的家庭成员过世,人员的减少使得平均收入变高的;(5)多次被举报的。

2.就业扶持。主要包括三类:第一类是职业培训。大部分地区都明确要求处在劳动年龄的有劳动能力的低保对象必须至少参加一次低保机构提供的免费职业技能培训,低保相关部门有责任向有劳动能力的低保对象提供一次以上的免费职业培训。第二类是择业辅导服务。一些地方采用举办失业人员市民学校、低保人员签订公益劳动协议书和介绍就业机会等方式对低保对象提供择业辅导服务。第三类是推荐就业。对于年龄较大的人员及其他特殊就业困难群体,低保部门一般采用推荐到公益性岗位的做法。

3.激励机制。包括两类:一类是低保金渐退政策。救助标准抵扣和救助渐退是低保制度中就业激励政策的主要成分。即低保对象的收入达到或超过退出标准后不会立即从低保制度中退出,而是对其享受的低保金进行逐步扣除,使其逐月退出。另一类是就业奖励政策。为激励低保对象积极就业或再就业,地方政府为再就业的低保对象提供各种优惠政策,如税费减免、小额担保贷款等;还有就是直接的经济物质补助,即低保对象就业或再就业后可获得一定的现金补贴作为物质激励。

4.限制性政策。低保对象的管理中也采取了一些限制政策:(1)求职/失业登记。各地区各地方人民政府的最低生活保障制度规定,低保就业服务对象即有劳动能力的或者处于劳动年龄阶段的低保对象都必须到劳动部门进行就业/失业登记。(2)续保登记,即“月签到、季复查、年审核”制度。一般规定低保对象领取低保救助金后,按月来社区签到签字,配合社区工作人员进行每季度一次的复查,并如实报告家计情况。连续几个月不签到的,按规定暂时取消低保资格,说明理由后方可重新申请低保资格。(3)社区公益性劳动。《城市居民最低生活保障条例》和各地低保条例明确规定,有劳动能力、尚未就业的低保对象应参加一定数量的社区公益性劳动。若无故不参加的次数超过规定的,有的地方做出“暂时取消低保待遇,一段时间后才能重新申请”的决定。

三、城乡低保制度运行现状分析

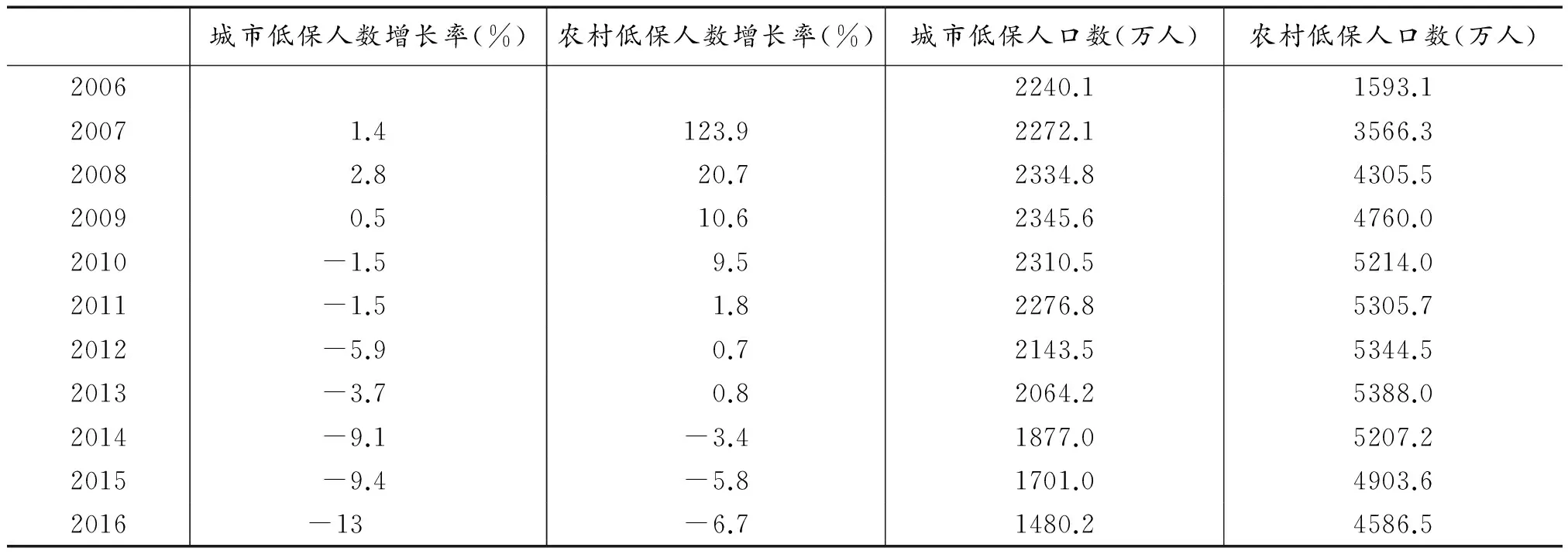

我国城乡居民最低生活保障制度建立初期,以追求“应保尽保”的覆盖面为建设目标,取得较大的成就。截至2016年底,全国有城市低保对象855.3万户、1480.2万人,农村低保对象2635.3万户、4586.5万人,共计6066.7万人(表2),[14]占到全国总人口的4.4%。全年各级财政共支出城市低保资金687.9亿元,农村低保资金1014.5亿元,合计1702.4亿元。其中,全国城市低保平均标准494.6元/人·月,农村低保平均标准3744.0元/人·年。

表2 我国2006—2016年城乡低保人员规模和增长率

资料来源:民政部网站。

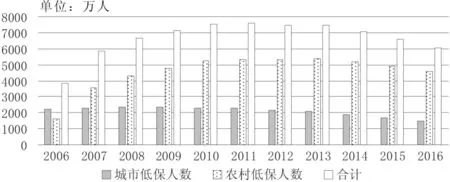

从近十年的变化趋势来看,城市和农村低保人口都在下降,两类人口在2011年的绝对值和占总人口比分别为7582.5万人和5.6%,均达到峰值,然后持续下降。目前绝对规模已经降至7000万以下,人口占比已低于5%(图1)。

图1 2006—2016年我国城乡低保人数

对低保家庭的测量认定主要是以收入为视角,通过制定“收入线”考察家庭的收入状况进而判断是否贫困,这种衡量方式忽视了个体或家庭由于可能遭受的硬性支出而导致的贫困。随着对贫困认识的不断深化,对于贫困标准的判定也在逐渐变化。城乡低保“瞄准机制”就是对最低生活保障制度精准效率的一种衡量,如果瞄准率低,针对性不强,对低保家庭的身份识别不准确,“关系保”“人情保”“易进难处”等问题将依然存在。“精准”是遵循科学有效的标准和程序,对城乡低保家庭进行精确识别,按照实际开展联动帮扶和分类管理,更好地实现低保政策的“兜底”功能。

本研究基于民政部政策研究中心2016年在全国29个省市7258户城市困难家庭和4307户农村困难家庭(城乡困难家庭主要指城乡低保户和低保边缘户),共计11565户城乡困难家庭调查数据基础上进行的研究和分析。研究发现:第一,城乡低保家庭健康状况整体较差,文化程度普遍较低,劳动力有限,就业状况不理想;第二,支出型贫困特征明显,家庭刚性支出已经成为导致贫困的主要原因;第三,捆绑式福利在一定程度上强化了“贫困陷阱”。

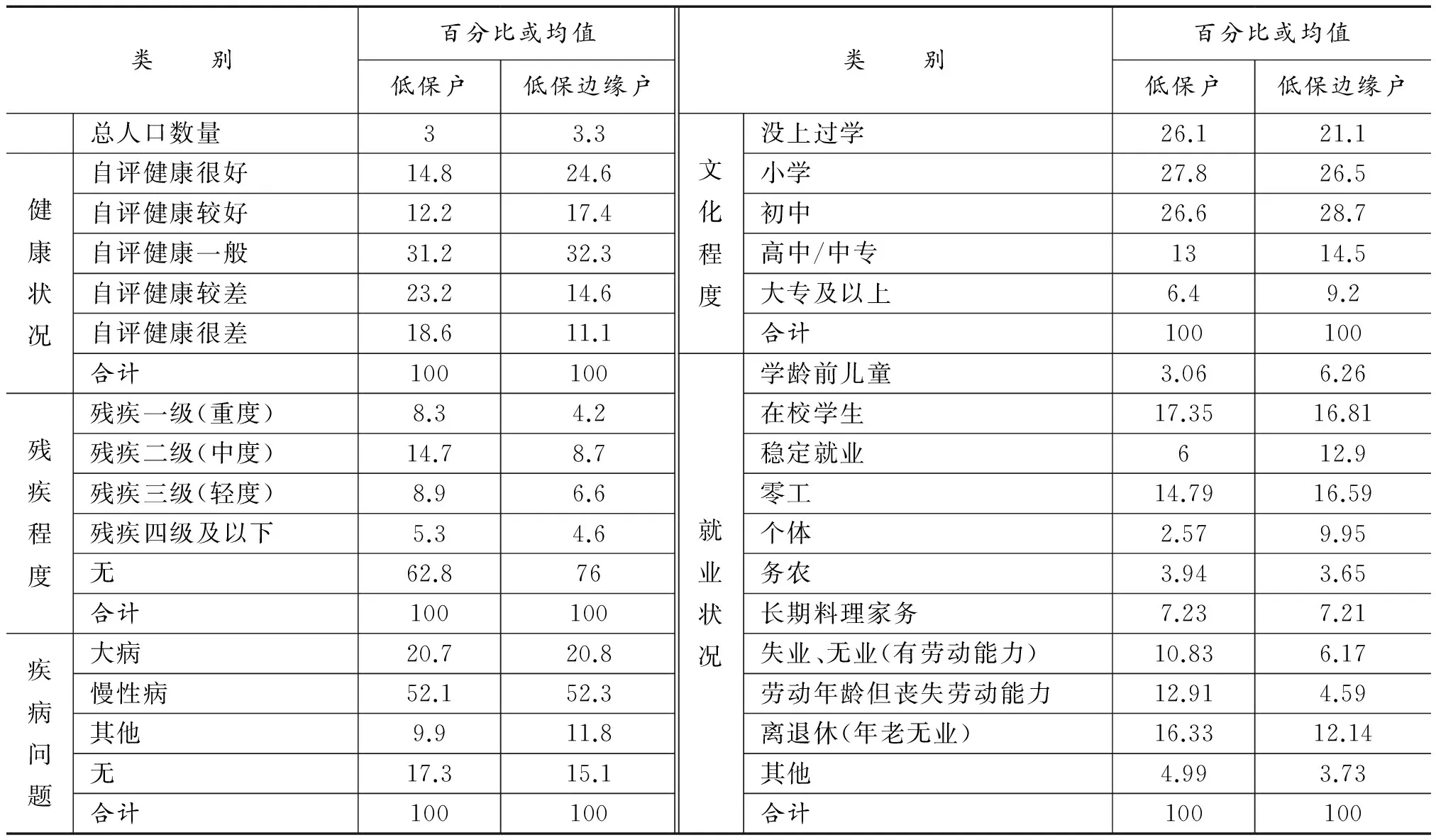

1.家庭基本特征。调查结果显示(表3):(1)城乡低保家庭健康状况整体较差。自评健康一般的为 31.2%,较差和很差的为41.8%;37.2%的低保家庭成员有残疾问题,其中,中度和重度残疾的为23%;20.7%的低保家庭成员患有大病,52.1%的患有慢性病。(2)城乡低保户文化程度主要为初中及以下,总计占比80.5%。 其中,没有上过学(文盲)的占26.1%,上过小学的占27.8%,上过初中的占26.6%。(3)城乡低保户劳动力有限、就业状况不理想。调查结果显示,城乡低保家庭中16.33%的为离退休或年老无业人员,23.74%的为失业、无业或无劳动能力,7.23%的为长期照料家务。就业者中,稳定就业的家庭成员比例只有6%,占比最高的为零工,有14.79%,另有2.57%的从事个体经营和3.94%的务农。

表3 城乡低保家庭和低保边缘家庭人口特征

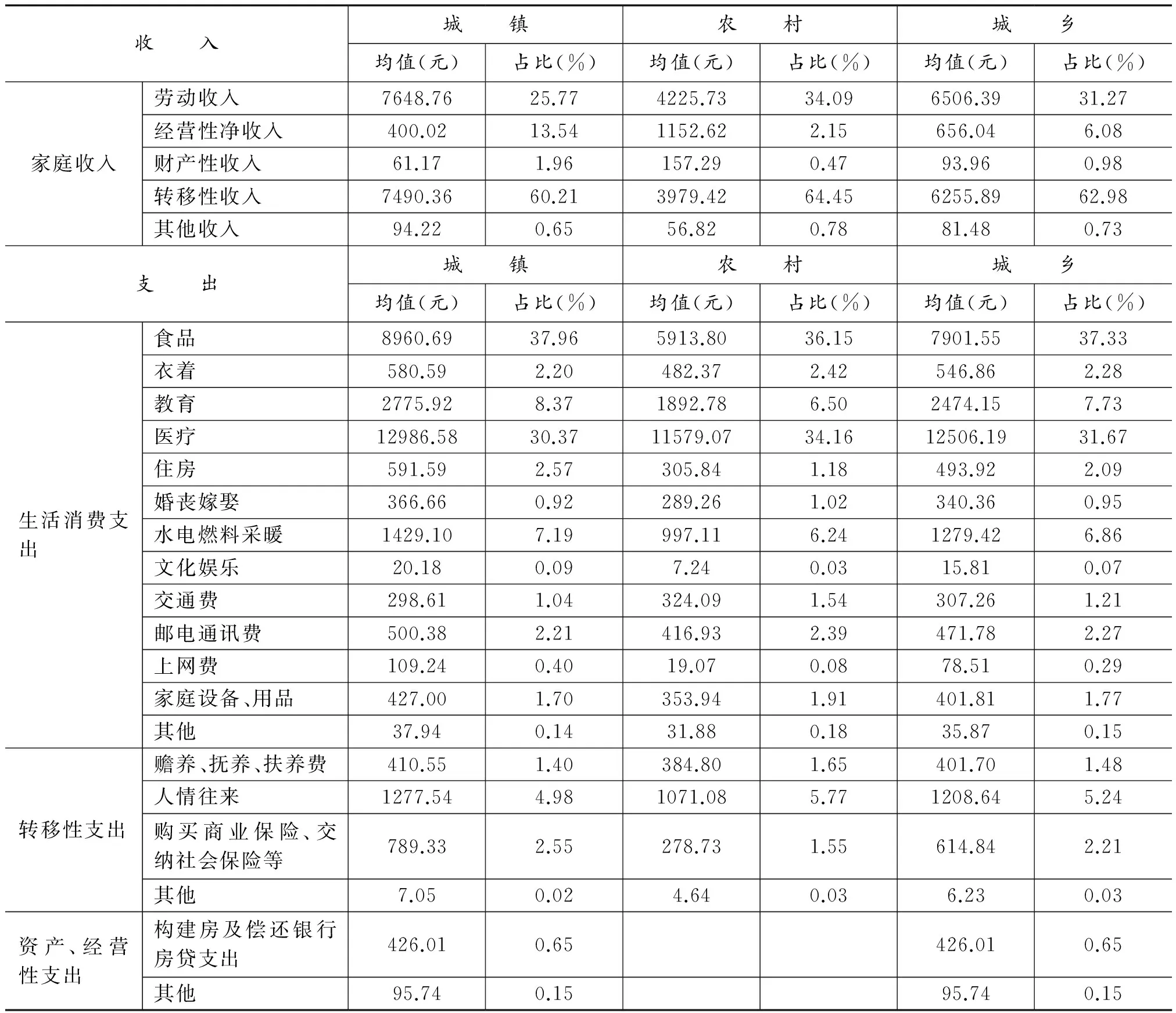

2.家庭主要支出情况。根据表4、表5计算得出2015年城乡低保家庭平均年收入为13593.8元/年,平均年支出为29606.7元/年,高于收入16012.9元。城乡低保家庭的收入来源主要包括五部分:劳动收入、经营性净收入、财产性收入、转移性收入和其他收入。其中,转移性收入和劳动收入是城乡低保家庭的主要收入来源,占家庭总收入比例的均值分别为62.98%和31.27 %(表4),73.67%的城市低保家庭和75.98 %的农村低保家庭都出现明显的收不抵支(表5)。由于刚性支出过大,远远超出家庭经济承受能力,从而导致这些家庭处于暂时的生活困难中。与收入型贫困不同,支出型贫困主要是由发生不可避免的大宗开支导致的,一般包括家庭成员患重大疾病、子女教育、购买或建住房等。2015年,在城乡低保家庭的各项支出中,平均医疗费用分别为12986.58元(城市低保家庭)和11579.07元(农村低保家庭),占家庭总支出的30.37%和34.16%,是金额最高的支出项,而教育支出分别占总支出的8.37%和6.50%。总的来看,医疗费用高是困难家庭收不抵支最重要的致因。

表4 2015全年城乡低保家庭收入和小类别支出结构基本统计

表5 2015年分人群城乡低保家庭收支平衡情况

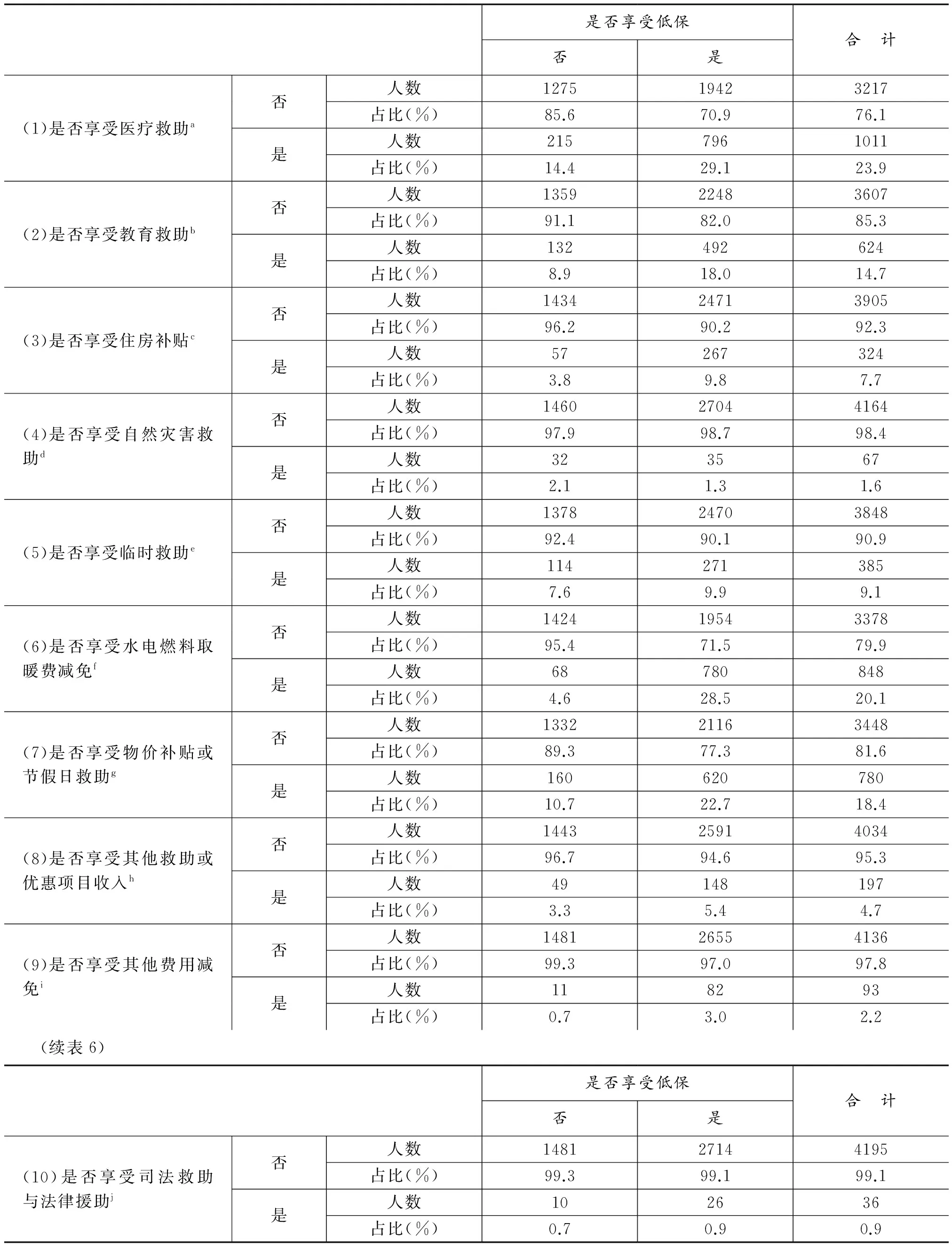

3.捆绑式福利在一定程度上强化了“贫困陷阱”。城乡居民最低生活保障制度是一个综合性的福利,不单纯包括最低生活保障金,而且还包括以其为资格能享受到的廉租住房保障、教育救助、就业救助、医疗救助、倒房重建、子女就学以及水费、电费、乘车、有线电视收视费、垃圾处置费、殡葬费用、税收减免等费用减免政策。捆绑福利易产生“贫困陷阱”。以城市居民最低生活保障为例。通过对是否领取最低生活保障金与是否享受附属福利的交叉分析文章发现,卡方检验结果显示除司法救助与法律援助和失业救助两项外,其他选项都达到5%的显著水平(表6)。调查样本中,低保户享受医疗救助比例为29.1%,高于平均值23.9%;低保户享受教育救助比例18.0%,高于平均值14.7%;低保户享受住房补贴比例为9.8%,高于平均值7.7%;低保户享受自然灾害补助比例为1.3%,低于平均值1.6%;低保户享受临时救助的比例为9.9%,高于平均值9.1%;低保户享受水电燃料取暖费减免的比例为28.5%,高于平均值20.1%;低保户享受物价补贴或节假日救助的比例为22.7%,高于平均值18.4%;低保户享受其他救助或优惠项目收入的比例为5.4%,高于平均值4.7%;低保户享受其他费用减免比例为3.0%,高于平均值2.2%;低保户享受慈善救助(政府以外)的比例为8%,高于平均值6.2%(表5)。交叉分析结果表明,低保与其附属福利关联度比较高。

表6 被访城市低保户的低保金与附属福利交叉分析表

注:a.卡方值39.12,P值0.000;b.卡方值63.638,P值0.00;c.卡方值47.963,P值0.000;d.卡方值4.658,P值0.023;e.卡方值5.895,P值0.016;f.卡方值345.819,P值0.000;g.卡方值91.442,P值0.000;h.卡方值9.772,P值0.002;i.卡方值22.906,P值0.000;j.卡方值0.886,P值0.224;k.卡方值0.261,P值0.344;l.卡方值39.13,P值0.000。

说明:表格中占比的合计指的是享受某项救助(补贴、费用减免、优惠项目收入)的总人数占城市被访总人数的百分比。

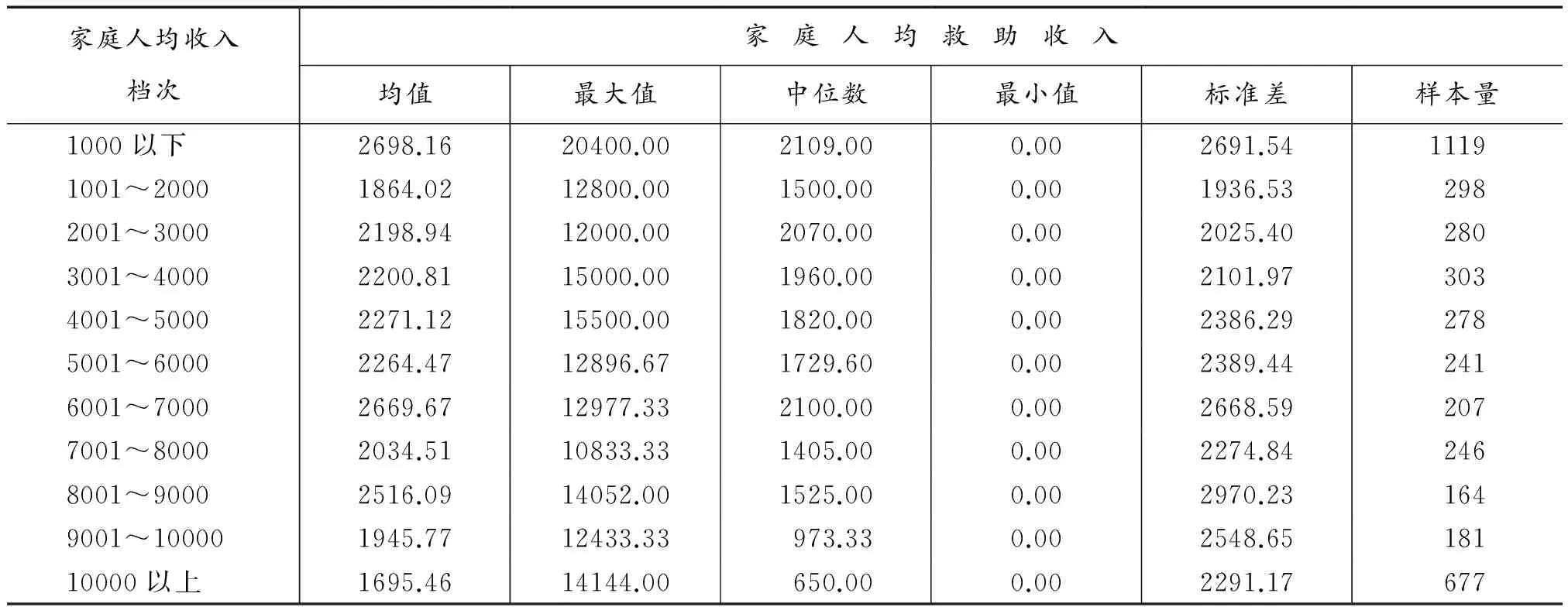

由于存在福利捆绑,低保户退出低保时会失去许多福利,造成“福利断崖”。如城市低保户享受水电免费等福利,低保户一旦退出低保,不仅不能享受原有的低保金,而且相应的低保福利也会削减。低保户在享受低保期间,其实际收入等于其家庭劳动收入、财产性收入、经营性收入、转移性收入(包括政府与社会的各项现金救助加上与低保资格捆绑的各项费用减免金额)。在低保户退出低保期间,其名义收入等于家庭劳动收入、财产性收入、经营性收入、转移性收入(包括政府与社会的部分渐退奖励金)。由此可见,在退出低保之后,虽然还保留了部分救助,但由于捆绑福利的取消部分抵消了低保家庭实际收入的增长额,导致低保户实际收入低于名义收入。根据调查数据显示:变动幅度最大的是从第一档(1000元以下)到第二档(1001元~2000元),人均救助收入均值从2698.16元降至1864.02元(表7);从第二档(1001元~2000元)到第七档(6001元~7000元),人均救助收入均值又从1864.02元升至2669.7元,这是由于随着就业条件改变,从单位或企业获得各种补助增加;之后就总体呈下降趋势。第二档成为低保户的“贫困陷阱”,即收入越低的低保户越不愿意就业。因此,现有“差额补贴”容易使家庭人均收入1000元以下的低保户出现“吃低保”比就业的实际收入还要高的现象,这会抑制低保户主动退出最低生活保障,甚至导致有些低保户为获取低保采取各种造假和不积极就业的行为。

表7 2015年城市居民家庭人均救助收入、家庭人均收入分布情况 单位:元

说明:将家庭人均收入划分为11个档次,家庭人均救助收入包括各项现金补助和费用减免。

四、启示与建议

城乡居民最低生活保障制度作为社会保障的最后一道安全网,对困难群体的家庭需求、分布特点和困难情况有更加精确的了解和掌握,使我国的城乡低保政策更加具有针对性,可以将有限的资源更加合理有效地用于困难群体。因此,低保政策的瞄准显得迫切重要。本文建议:

1.加强精准核查,建立和完善“收入+消费”结合的收入核查机制。政府在收入核查方面建立分类核查、动态管理和协同管理的制度,但是主要还是以收入核查为主。针对我国当前尚未建立比较完全的收入监测系统以及居民储蓄形式多元化的背景,建议在完善收入核查制度基础上,探索增加对家庭消费的核查。家庭消费核查既可以强化对贵重物品消费方面的监控,又可以加强对家庭基本必需品消费监控,如可增加对家庭水、电以及通信费用的监控。有些地方已经探索将贵重物品消费纳入核查指标,但是对于基本必需品消费纳入核查指标探索较少。家庭基本必需品消费是反映居民收入变动的一个重要指标,因此,建议探索将其纳入核查低保户收入的参考指标。

2.加强精准扶持,建立和完善“救助+赋能”并重的救助制度。我国城乡居民最低生活保障从创立至今都比较重视救助功能,而对于低保户赋能重视力度不够,这就容易导致低保户产生返贫、滞贫。建议在现有制度设计上加强赋能制度设计,首先应提高低保户资产性收入,通过资产收益扶持等政策增加低保户资产性收入,提高其抵御疾病等风险能力;其次应加强低保户人力资本积累,通过切实有效的技术培训和就业辅导,提高低保户就业技能,促进其稳定就业;最后提高低保户理财能力。低保户对其拥有资源转化为资产的能力普遍不足,应通过社工等人员,以个案工作等方式提高其理财能力。

3.加强精细管理,建立和完善“激励+分类”的就业导向机制。现有“差额补贴”制度容易造成负激励。为解决管理中问题,建议加强精细管理,建立收入豁免与救助渐退激励机制,并采取分类管理:针对有劳动能力低保户在再就业起步或工作不稳定阶段,规定一定时段或金额的豁免,避免出现贫困高原效应;针对就业比较稳定的有劳动能力低保户,规定在一定时间段和相应收入以下实行渐退激励机制;针对超过法定劳动年龄的低保户再就业,可以实现一定时段或金额的豁免,并建立相应的税收和社保优惠政策;针对残障低保户再就业,规定一定时段或金额的豁免,并建立相应的津贴、税收优惠和社保优惠政策。

4.加强精细监控,建立和完善智能监控管理平台。现有的各种政策规定比较复杂,低保核查和管理较多地依靠人工,这就导致现在的低保核查主要采取抽查方式。建议首先引入智能技术,建立低保智能监测管理平台,变抽查为普查;其次引入第三方,建立政府与社会、行政与专业相结合的管理平台;最后引用大数据技术,动态监测和分析最低生活保障户退出的影响因素,及时采取相应的解决措施。

[1]张为民:《脱贫步伐加快 扶贫成效显著 我国贫困人口大幅减少》,中华人民共和国统计局网,http://www.stats.gov.cn/tjsj/sjjd/201510/t20151016_1257098.html。

[2]Hill M J."Social policy in the modern world:a comparative text",Research,2006。

[3]徐丽敏:《反福利依赖视角下的低保制度审视——兼析〈社会救助暂行办法〉》,载《华东理工大学学报(社会科学版)》,2014(6)。

[4]乔治·吉尔德:《 财富与贫困》, 上海,上海译文出版社,1985。

[5]韩克庆、郭瑜:《“福利依赖”是否存在?——中国城市低保制度的一个实证研究》,载《社会学研究》,2012(2)。

[6]刘璐婵:《儿童照料社会服务:“工作母亲”的福利——以北欧和日韩为例》,载《人口与社会》,2015(4)。

[7]习明明、郭熙保:《贫困陷阱理论研究的最新进展》,载《经济学动态》,2012(3)。

[8]Bertrand M,Mullainathan S,Shafir E."A Behavioral-Economics View of Poverty",AmericanEconomicReview,2004,94(2):419-423。

[9]Yesuf M,Bluffstone R A."Poverty,risk aversion,and path dependence in low-income countries:experimental evidence from Ethiopia",AmericanJournalofAgriculturalEconomics,2010,91(4):1022-1037。

[10]叶初升、高考、刘亚飞:《贫困陷阱:资产匮乏与悲观心理的正反馈》, 载《上海财经大学学报》,2014(4)。

[11]张倩:《贫困陷阱与精英捕获:气候变化影响下内蒙古牧区的贫富分化》, 载《学海》,2014(5)。

[12]张丽君、董益铭、韩石:《西部民族地区空间贫困陷阱分析》,载《民族研究》,2015(1)。

[13]唐钧:《追求“精准”的反贫困新战略》,载《西北师大学报(社会科学版)》,2016(1)。

[14]中华人民共和国民政部:《中国民政统计年鉴2017》,北京,中国统计出版社,2017。