沙化土地封禁保护区农户经济行为对生态环境的影响分析

——基于甘肃省沙化土地封禁保护项目区的实证研究

2018-01-29韦惠兰杨新宇

□韦惠兰 杨新宇

土地沙化是中国西北地区所面临的最为严重的环境问题之一。根据《中华人民共和国防沙治沙法》的规定和中央有关文件的要求,建立沙化土地封禁保护区旨在通过采取严格的封禁保护措施,禁止一切破坏植被的生产和开发建设活动,以遏制人为破坏,促进封禁保护区内植被的自然恢复和地表结皮的形成,最终实现生态保护和民生改善的目的。

农户作为沙化土地封禁保护区自然资源开发和使用的微观经济活动的主体,其从事的微观经济行为具有相对的独立性并且对于生态环境具有直接的影响和作用。目前国内学者关于农户经济行为对于生态环境影响的研究主要集中在自然保护区、畜牧区、北方干旱农牧交错带等地区上,然而在沙漠化地区关于农户经济行为对生态环境影响的研究相对较少。国内学者在农户经济行为对生态环境影响的数量模型研究方面,取得较为卓越的成果。其中,翟丽丽(2004)[1]建立了灰色局势数量决策模型,并运用灰色理论得出了黑龙江省农户经济决策中非农产业的最优局势。于文金(2006)[3]运用Cobb—Dougles函数,通过主成因分析和区域经济学动力原理,抽象出了鄱阳湖区农户经济行为影响生态环境的收入决策数量模型。韦惠兰(2008)[1]通过建立人类活动影响指数数量模型分析了甘肃省白

水江国家自然保护区生物多样性保护过程中农户行为对环境的影响。

文章基于STIRPAT扩展模型,从剖析农户的经济行为视角出发,来探讨沙化土地封禁保护区农户在提升自身富裕水平,追求自身利益最大化的同时,对于生态环境所造成直接或间接的影响。本文以甘肃省河西走廊地理位置相邻的四个沙化土地封禁保护项目区为例,通过村庄入户问卷及访谈调查,建立农户经济行为影响生态环境的数量经济模型,在剖析农户经济行为对生态环境影响的深层次原因的同时,提出相应的对策建议。

一、研究区域概况

河西走廊东起乌鞘岭,西至古玉门关,南北夹于两山之间,西北—东南走向,地势狭长平坦,长约900公里,平均海拔1500米左右。河西走廊气候干旱,降水量自东西年降逐渐减少,大部地区年降水量不足200毫米,干燥度逐渐增大。走廊内气候多变,植被少,风沙大,云层薄,日照长,全年日照可达2550小时—3500小时,日照资源较为丰富,非常有利于当地农作物的生长发育。本文研究所使用基线调查的范围是:景泰县北部沙尘暴路径区沙化土地封禁保护区、古浪县麻黄塘沙化土地封禁保护区、金川区腾格里沙漠西部边缘国家沙化土地封禁保护区、凉州区夹槽滩沙化土地封禁保护区。

二、数据来源与研究方法

(一)数据来源

本研究是兰州大学社区与生物多样性保护研究中心与甘肃省沙漠化防治办公室及环县、景泰县、古浪县、凉州区、金川区、玉门市6个县市区林业局合作,就“甘肃省沙化土地封禁保护区社会经济效益监测与评估项目”实施而进行的基线调查研究。数据来源主要有两个方面:一是根据项目需要由以上各县林业局提供的资料,具体包括各县封禁保护项目实施规划、各县统计年鉴及县志、各县林业局主要领导访谈等;二是来自于基层的农户问卷调查数据,农户调查主要通过PRA(参与式农户评估方法)方式进行。此外,还通过封禁保护项目区实地现场观察法、小型访谈会等方式获得一手资料。项目调研组在到达各县项目区后,根据各县林业局封禁保护项目实施规划方案,在众多项目实施乡镇中,从中随机抽取2个乡镇,接着通过当地林业站在每个乡镇所辖的众多行政村中随机选取其中的1个作为项目问卷及访谈的调研地。在选取的每个行政村中随机抽取60位农户进行问卷调查及访谈,被调查者必须年满16周岁,熟悉本村及周边地区的生态地貌,且具有独立从事劳动生产的能力。问卷调查内容主要涉及5大调查项目,63个子项,包括调查对象基本信息、农户生计资本、封禁保护工程的认识等方面,涵盖9大项目评价指标分别从社会、经济、生态角度对封禁保护区进行社会经济效益分析。农户项目调查问卷共发放353份,剔除无效及信息不全的问卷,有效问卷率达到92.03%。

(二)研究方法

1.农户经济行为分析

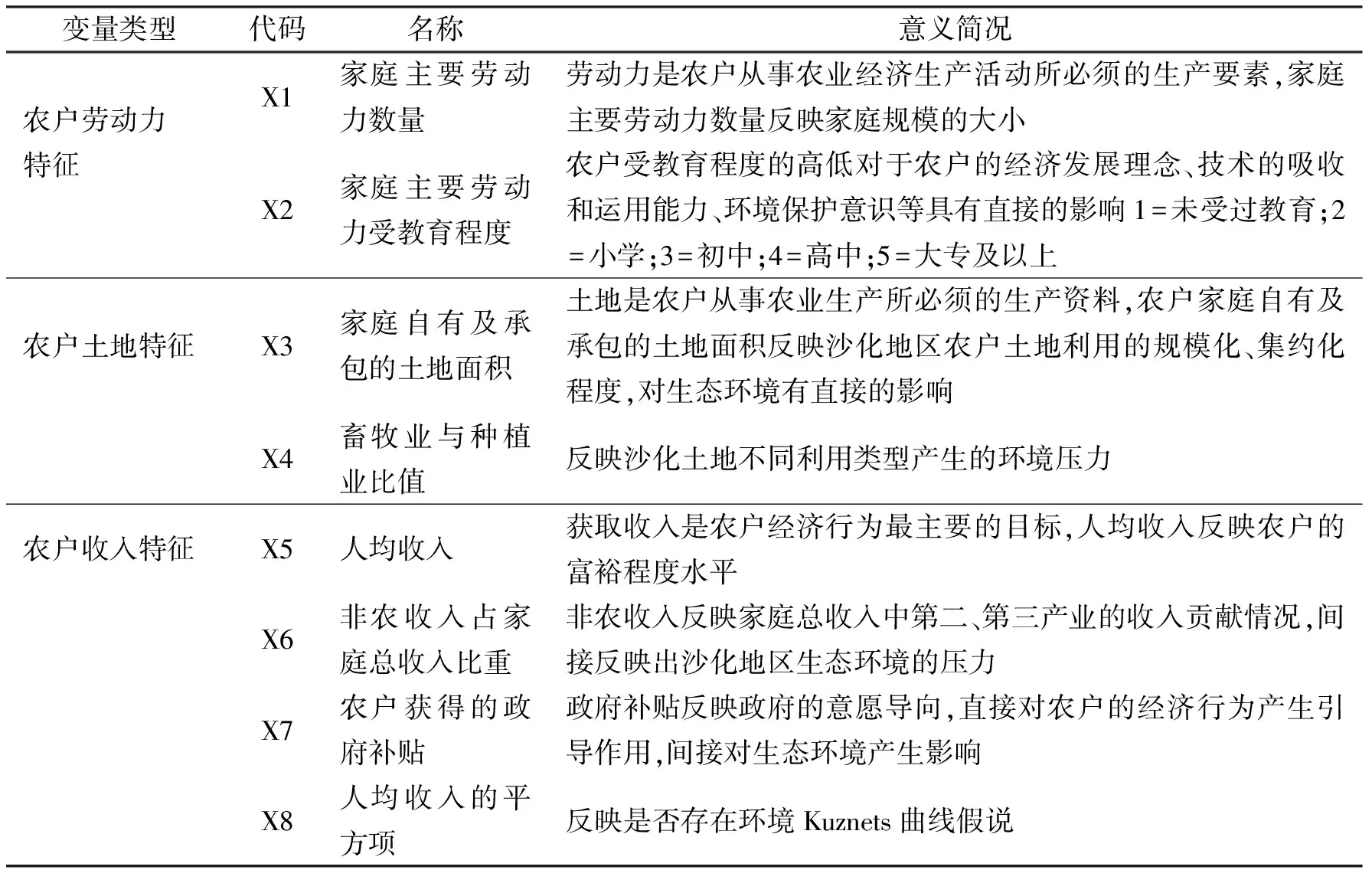

根据甘肃省沙化土地封禁保护项目区农户经济行为的实际特征及项目组基线调查研究数据资料,参考已有研究成果,本研究将沙化土地封禁保护区农户对于环境影响的经济行为归纳为三个类别:农户劳动力特征、农户土地特征、农户收入特征;其中农户劳动力特征变量包括:家庭主要劳动力数量、家庭主要劳动力最高受教育程度;农户土地特征变量包括:家庭自有及承包土地面积、畜牧业占种植业比重;农户收入特征变量包括:人均收入、非农收入占家庭收入的比重、政府补贴、人均收入的平方项(表1)。

2.农户经济行为对生态环境影响的计量

人类活动影响指数(EI)是人类活动对于生态环境影响测量的一个非常好的指标。人类活动影响指数从社区家庭及其成员从事各项活动的影响范围和影响强度两方面来度量人类活动对环境的影响力。本研究在基线研究调查中,获取了沙化土地封禁保护区农户的主要经济活动数据,采用成分法计算农户的人类活动影响指数。人类活动影响指数计算方法如下:

(1)

表1 自变量含义及说明

三、模型选择和结果分析

(一)模型选择

为了研究沙化土地封禁保护区农户经济行为对生态环境的影响分析,有必要将二者纳入统一的分析框架。为此,本研究将应用STIRPAT模型来分析农户经济行为对生态环境的影响。STIRPAT模型的表达式为:

I=aPbAcTde

(2)

式中:I为环境影响;a为常数项;P为人口数量(人);A为富裕水平(人均收入);T为技术水平;b,c,d分别为P、A和T的影响弹性;e为随机扰动项。根据所研究问题的实际状况,STIRPAT模型允许增加社会其他控制因素来分析他们对生态环境的影响,但新增变量必须在表达形式上与式(2)中的变量保持概念上的一致性。此外,目前由于学术界对于技术的测量缺乏统一指标,在实际操作中,一般将T归于随机扰动项e中。

在分析分析农户经济行为对生态环境的影响时,可将将方程(2)转换成对数形式:

Ln(I)=a+bln(P)+cln(A)+e

(3)

式中,a为常数项;b,c表示在保持其他因素不变的情况下,驱动因素(P或A)变化1%所引起的环境影响变化百分比。

(二)模型运营

为了分析沙化土地封禁保护区农户经济行为对生态环境的影响,在STIRPAT模型框架下,本研究将人类活动影响指数(EI)定义为因变量,作为测量农户经济行为对生态环境影响的替代性指标。通过筛选分析,自变量选择为:人均收入、家庭主要劳动力数量、家庭受教育程度、家庭自有及承包土地面积、非农收入占总收入的比、畜牧业与种植业比值、政府补贴。其中人均收入表示家庭的富裕程度;家庭主要劳动力数量反映家庭规模的大小;非农收入占总收入的比反映家庭的非农化水平。根据农户基线调查将家庭受教育程度X2定义为:X2=1表示文盲,X2=2表示小学,X2=3表示初中,X2=4表示高中,X2=5表示大专及以上(表2)。

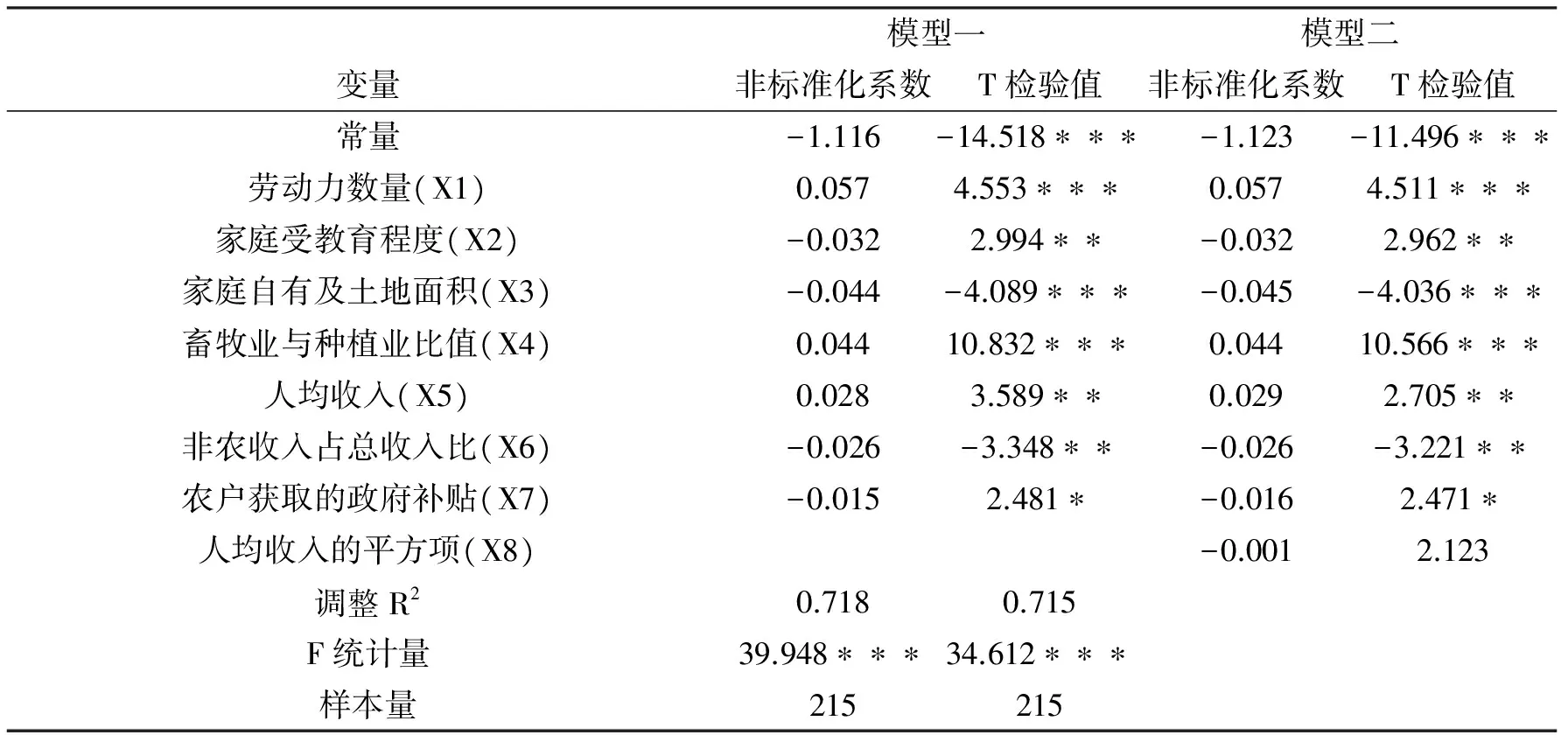

表2 农户经济行为对生态环境影响分析的最小二乘法估计结果

*在 0.1水平上显著,**在 0.01水平上显著,***在 0.001水平上显著

由于STIRPAT模型是可拓展的随机性的环境影响评估模型,在理论假设上,可增加农户经济行为因子对数的二项式或多项式来论证环境Kuznets曲线假说是否存在。因此,在STIRPAT模型一自变量中增加了人均收入的二次平方项,构成STIRPAT模型二。为了消除人均收入与人均收入的二次平方项之间较强的多重线性关系,在对STIRPAT模型(二)拟合之前,对人均收入对数的平方进行中心化处理,即用人均收入的对数减去人均收入对数的平均值,然后平方来避免多重共线性。

通过利用spss20软件对影响生态环境的农户经济行为变量进行回归分析,可确定EI(人类活动影响指数)的多重非线性回归模型LnEI = aLnX1 + ε的样本回归方程:LnEI = a0+ a1LnX1 + a2LnX2 + a3LnX3 + a4LnX4 + a5LnX5 + a6LnX6 + a7LnX7 +ε。通过模型计算并检验得到以下两个回归方程:

模型一:LnEI = -1.116 + 0.057LnX1 - 0.032LnX2 - 0.044LnX3 + 0.044LnX4 + 0.028LnX5 - 0.026LnX6 - 0.015LnX7

模型二:LnEI = -1.123 + 0.057LnX1 -0.032LnX2 - 0.045LnX3 + 0.044LnX4 + 0.029LnX5 - 0.026LnX6 - 0.016LnX7 - 0.001LnX8

根据模型拟合结果显示,模型一的拟合优度即调整R2为0.718,F统计量为39.948,在 0.001 水平上显著,表示人均收入、家庭主要劳动力数量、家庭受教育程度、家庭自有及承包土地面积、非农收入占总收入的比、畜牧业与种植业比值、政府补贴对人类活动的影响指数的解释度达到71.8%,在统计意义上,具有良好的拟合效果。在模型一的基础之上增加人均收入的平方项得到模型二,拟合结果显示,模型的拟合优度为0.715,F统计量为34.612,在 0.001 水平上显著,表示在加入人均收入的平方项之后的上述自变量对因变量的解释度达到71.5%,拟合效果较好。

(三)结果分析

根据上述两个模型回归方程,通过对沙化土地封禁保护区农户经济行为对生态环境影响的数据分析,可得出以下显著结果:

(1)劳动力特征

根据模型拟合结果显示,模型一和模型二中,X1(家庭劳动力数量)的非标准化系数都为0.057,大于0小于1,但在上述自变量中,X1的非标准化系数的取值是最大的,这反映出家庭规模的扩大和人口数量的增加是影响当地生态环境的最重要的因子,但扩大家庭规模和增加人口数量对生态环境影响的变化速率低于其自身的变化速率。因此,合理控制人口的增长速度是保护沙化土地封禁保护区的重要举措之一。

在模型一和模型二中,X2(家庭教育程度)的非标准化系数都为-0.032,其绝对值大于0小于1,这说明提高农户家庭劳动力的受教育程度可以有效的减轻对当地生态环境的影响,但农户家庭受教育程度对生态环境影响的变化速率低于其自身的变化速率,这是由于当地农户家庭的受教育程度普遍较低造成的,事实上这一点也与我们的基线调查数据资料相吻合。根据调查资料分析可知:67.9%的农户劳动力受教育水平为初中及以下,高中水平为25.2%,而大专及以上的仅占6.6%。由此可知,在沙化土地封禁保护项目区,劳动力的受教育水平普遍地下,农户在经济生产行为中,具有较低的环境保护意识和较为有限的新兴农业生产技术的吸收和运用能力,对自然资源的利用开发主要以粗放式的方式进行,对于生态环境构成较大的威胁和压力。所以,相对较为低下的劳动力素质是沙化土地封禁保护区生态环境恶劣,生态压力大增的重要因素。

(2)土地规模及利用方式

根据模型拟合结果显示,在模型一和模型二中,X3(家庭自有及承包土地面积)的非标准化系数分别为-0.044和-0.045,其绝对值都大于0小于1,这反映出在当地可供农户利用的土地面积总量供给有限的情况下,农户自有及承包的土地面积的增加可以有效的减轻农户对生态环境的影响,但农户自有及承包土地面积的增加对生态环境影响的变化速率低于其自身的变化速率。这是因为在可供农户利用的土地面积总供给有限的情况下,农户家庭自有及承包的土地面积越多,其规模化效益就越明显,土地利用的集约化程度就越高,土地的投资生产效率就越高,对生态环境的影响也就越小。因此,优化当前主要以分户耕作的农户土地经营模式,提高农户土地利用的规模经济效益和集约化程度是减轻沙化土地封禁保护区农户经济行为对生态环境影响的重要举措。

模型一和模型二中,X4(畜牧业与种植业比值)的非标准化系数都为0.044,大于0小于1,表明在第一产业中,农户畜牧业与种植业比重的扩大会加重对生态环境的影响,但其对生态环境影响的变化速率小于其自身的变化速率。事实上,根据我们基线调查研究及访问可知,农户畜牧业与种植业比重扩大会加剧对生态环境的影响,其因有三。其一,根据问卷调查资料所得,在畜牧业的生产养殖中,95%的农牧民以野外放养方式为主,家庭圈养的形式占比不到5%;其二,在我们对农户、林业局等主体的调查采访中,农户的违规放牧(在当地被称为偷牧)屡禁不止,时有发生。农户之所以违规放牧,这是从其自身经济利益所作出的理性选择。在沙化封禁保护区,当地人均占有耕地资源较少,特别是比较良好的水浇地资源更少而且分配不均,羊、牛等品种是其畜牧养殖中最主要的种类,如果农户选择以家庭圈养的养殖方式为主,在其成本和收益的变化中,购买饲草料,水的成本将会使总成本显著地增加,从而造成畜牧养殖经济的收益下降,所以农户经过成本—收益的理性权衡,采取“偷牧”的放牧形式来使其经济收益最大化;其三,政府罚款是农户在“偷牧”行为中所面临的最大的不确定性风险,然而根据我们调查问卷数据及实地访谈得知,政府罚款数额仅是作为一种象征性的处罚,金额一般在100—300元之间。而且,即使政府对于违规放牧的农户实施行政处罚,农户也可以通过比如“求情、请客、无理取闹”等多种形式来逃避处罚。此外,农户一致的群体性违规行为也是激励农户“偷牧”的重要心理推手。

(3)收入特征

根据模型拟合结果显示,在模型一和模型二中,X5(人均收入)的非标准化系数分别为0.028和0.029,都大于0小于1,这表明目前在沙化土地封禁保护区内发展经济,增加农户收入,提高农户富裕水平会加剧对生态环境的影响,但人均收入增加对生态环境影响的变化速率低于其自身的变化速率。在模型二中,X8(人均收入的平方项)的非标准化系数为-0.001,在0.1的水平上具有显著的统计学意义,这表明在甘肃省沙化土地封禁保护区存在环境Kuznets曲线假说。Kuznets曲线假说具体表现为伴随着经济的发展,农户人均收入的增加对生态环境的影响表现为倒U形的曲线形式,存在着转折点,这表明沙化土地封禁保护区可持续的、健康的经济发展有助于改善当地的生态环境矛盾。

在模型一和模型二中,X6(非农收入占总收入比)的非标准化系数都为-0.026,大于0小于1,这表明在沙化土地封禁保护区积极发展第二、第三产业对于减轻农户对生态环境的压力具有积极的正面效应,但非农收入占总收入的比重对生态环境影响的变化速率低于其自身的变化速率。由此可见,在沙化土地封禁保护区,优化当地产业结构,转变经济发展方式,加快发展第二、第三产业,调整农户经济收入来源结构,促进当地剩余劳动力在产业间的合理转移是增加沙化地区农户经济收入和减轻生态环境压力的重要途径。

在模型一和模型二中,X7(农户获得的政府补贴)的非标准化系数分别为-0.015和-0.016,其绝对值都大于0小于1,这表明来自于政府的补贴收入对于减轻农户对于生态环境的影响具有良好的引导效应,但政府补贴对生态环境影响的变化速率低于其自身的变化速率。事实上,根据现有研究表明,保护区成效不显著或者最终失败的一个重要原因在于保护经费的缺乏。由于封禁保护的长周期性及环境问题的复杂性,封禁保护机构必须找到可靠的资金来源来确保其保护成效的长期性。目前,沙化土地封禁保护区的启动和建设资金主要来源于中央政府的财政补助资金,资金的主要支出方向包括:封禁保护区管护站点、围栏设施、固定界碑和警示标牌等建设,巡护设施设备购置以及沙源地带流动沙丘固沙压沙等,但对于沙化土地封禁保护区农户生态补偿、农户搬迁、沙化区经济建设等基层配套资金的短缺状况并没有得到很好的解决。因此,加大政府对封禁保护区建设的资金投入对于减轻农户对生态环境的影响具有重要的意义。

四、结论和对策建议

(一)结论

通过对沙化土地封禁保护区农户经济行为对生态环境影响的实证分析可知,农户经济行为对沙化土地封禁保护区生态环境具有直接显著的影响,根据研究分析,可得出以下结论:

(1)农户家庭规模是保护区农户对生态环境影响的最重要的因素,农户家庭规模越大,其对生态环境的影响越大;由于保护区农户人口数量的不断增加,不合理的砍伐,盲目扩大耕地,过度进行放牧,过度开采能源资源等现象频发,对生态环境造成重大压力。

农户的受教育程度水平越高,其对生态环境的影响越弱;农户的受教育水平程度对农户的经济发展理念、农业技术吸收和运用能力、环境保护意识等因素具有直接的影响,最终传导至对当地生态环境的压力上。

(2)在当地可供农户利用的土地面积供给总量有限的情况下,农户自有及承包的土地面积越多,土地的规模经济效益越明显,对生态环境的压力越弱;当前农户分户耕作的土地经营模式和不合理的土地利用方式造成的生态环境问题主要包括:土地退化(土地生产力降低)、土地荒漠化、草地林地面积锐减、土地污染严重和生物多样性的快速丧失。相关研究表明,农户土地的规模化经营有利于推广清洁的农业生产方式,降低新兴农业生产技术推广的难度和成本,加大对环境保护和改善方面的投资,这些对于减轻生态环境压力具有显著的作用。

农户为追求自身利益最大化而采取的粗放式的畜牧业养殖方式和政府监管的缺乏是当前保护区生态环境压力突出的重要因素;封禁保护区降水稀少,农户不合理的“偷牧”及放牧行为,造成草地植被退化、土壤硬化、土壤蓄水能力减弱等严重的生态环境问题,而政府监管的缺失默认了这一对生态环境的“犯罪”行为,长期下去,必将造成土地沙漠化的蔓延。

(3)在当前发展经济、提高农户的富裕水平对于生态环境的影响具有负面效应,农户富裕水平越高,其对生态环境的影响越强;但伴随经济的发展,农户富裕水平的提高对生态环境的影响存在转折点,即保护区可持续的、健康的经济发展有助于改善当地的生态环境矛盾;非农经济收入(第二第三产业收入)对于减轻农户对生态环境的影响具有积极的正面效益,非农经济收入占家庭总收入的比重越大,农户经济对生态资源的依赖度就越小,其对生态环境的影响越弱。

(4)政府补贴对于引导农户经济行为,减轻农户经济行为对生态环境的压力具有良好的正面效益,政府补贴越大,农户经济行为对于生态环境的影响越弱;在农业生产中,政府补贴在引导农户改变不合理的农业生产方式,加大对生态农药、生态肥料的投入,减轻农业污染方面有着重要的作用;此外,政府加大对农业基础设施的投资补贴力度对于提高农户生产效率,减轻农户经济行为对生态环境的压力有着显著的影响。

(二)对策建议

(1)合理控制沙化土地封禁保护区人口增长速率和家庭规模,加大教育投资力度,深刻认识到教育事业的长远作用是减轻沙化土地封禁保护区环境压力的重要举措。针对当地实际,应着重加强农户基础教育建设,定期组织职业技术培训班,提高农户劳动技能;同时,应积极实践“制度上墙”“村规民约”等方法,组织提供印制有环境保护图案标识或宣传口号的门帘等日用品,通过这些深入基层的实践和措施,在潜移默化中,使生态经济可持续发展的理念植根于每一位农户的意识中。

(2)优化土地利用方式,由粗放放型向集约型转变是改变沙化土地封禁保护区环境压力的关键举措。具体来说,就是要在沙化土地封禁保护区鼓励规模化、集约化经营,优化当前农户分户耕作的土地经营模式,为推广清洁、高效的农业生产方式奠定基础。

完善的监督和管理体系是保证沙化土地封禁保护工程建设成果的重要协同措施,在政府监督执法的体系基础之上,应组建村集体管理执法队伍,以民管民,充分发挥“村规民约”的重要作用。

(3)优化农户收入来源结构,多举措大力增加农民经济收入是改善沙化土地封禁保护区环境状况的根本措施。具体来说就是大力发展与沙产业经济相关的第二、第三产业,帮助农户改善单一的生计方式。充分利用沙化地区日照充足、温差大、地域广阔等自然优势,发展沙枣林等具有地方特色的优势产业集群,就地转化当地剩余劳动力,增加农户经济收入。

(4)加大政府补贴(生态补偿)力度。具体来说,就是落实农户购买农机等生产要素的补贴;在农户购买农业生产设备、种子,扩大农业生产经营规模等方面提供有效的金融支持;在生态补偿、农户搬迁、农田水利基础设施建设、农作物病虫害防治等方面加大补贴和投入。

[1]韦惠兰,朱婷,白建明等.生物多样性保护中的人类活动影响指数建模与计算[J].农业现代化研究,2008,(09)

[2]翟丽丽.黑龙江省农户非农业经营行为灰色局势决策模型研究[J].科技与管理,2004,(3): 39-41.

[3]于文金,邹欣庆,朱大奎.江苏沿海滩涂地区农户经济行为研究[J].中国人口.资源与环境,2006,16(3):124-129.

[4]York R, Rosa E A, Dietz T. STIRPAT, IPAT and ImPACT: Ana-lytic tools for unpacking the driving forces of environmental impacts[J]. Ecological Economics, 2003,(23):351-365.

[5]陈利顶,马岩.农户经营行为及其对生态环境的影响[J].生态环境 2007,16(2): 691-697.

[6]鲁礼新,马昌河,鲁奇.水城县沙坡村农户经济行为调查研究[J].地理研究,2004,23(2): 218-226.

[7]周立华,樊胜岳,杨林.农户经济收入与经营行为研究[J].经济地理,2002,(6).

[8]于文金,邹欣庆,朱大奎.江苏沿海滩涂地区农户经济行为研究[J].中国人口、资源与环境,2006,(03).

[9]李瑜琴,赵景波.过度放牧对生态环境的影响与控制对策[J].中国沙漠,2005,(03).

[10]张英杰,宋豫秦.论我国半干旱草原地区沙漠化防治战略的转型[ J].中国沙漠,2004,(1).

[11]阎建忠,卓仁贵,谢德体.不同生计类型农户的土地利用—三峡库区典型村的实证研究[J].地理学报, 2010, 65(11).