论智能制造背景下的职业教育人才培养策略

2018-01-29吴益峰张振锋

吴益峰,张振锋

(盐城工业职业技术学院,江苏 盐城 224005)

国内外积极采取措施应对新一轮的产业变革,国外高端技术人才培养应对措施是走在前列的。我国高等教育也正积极探索建立适应中国智能制造的人才培养模式。2014年10月,在同济大学嘉定校区,中德联手共同筹建国内首个智能工厂实验室,系统利用先进的控制策略与服务软件,将机器人、数控车床、数控加工中心设备等硬件设备进行集成,实现了人、加工件与机器的智能通讯与协同工作。该实验室将采用开放模式,服务于教学与科研、大学生科技创新及校企合作,着力培养卓越工程师人才。2015年,中德在山东淄博共同组建的中德现代工业智能制造技术公共实训基地全系列平台。该平台引入“德国工业4.0”技术标准,为职业院校和相关企业提供工业自动化、智能制造、两化融合等领域的人才培养,并提供技术输出和装备改造升级服务。就目前来说,我国的迫切任务是需要加强现代职业技术教育,培养适应智能制造战略所需要的高端技术技能人才。国内外的振兴制造业的研究文献和做法为本课题的研究提供了理论借鉴与实践范例。但是我国具体如何培养智能制造战略下的高端技术技能人才,不仅是高职院校和企业的责任,更是我国政府和行业及全社会的迫切任务,因此,如何系统地研究智能制造战略下高端技术技能人才培养是当前局势下值得研究的内容。

一、智能制造的内涵特征

智能制造是在新一代信息技术的基础上,整合设计、生产、管理、服务等制造活动环节,具有与信息深度自感知、智慧优化自决策、精准控制自执行等功能的先进制造过程,是实体经济的主要支柱。智能制造在实施过程中是通过工艺流程及工况在线监测感知、反馈信息分析后进行智能决策与控制、输出信号装备自律执行制造的大闭环规程。具体特征体现在三个方面:

(一)及时、准确地采集生产线数据

在过程计量、环保与安全控制、产品质量等方面,使生产数据达到可检测化、可视化。

通过对最终数据的处理结果可以清楚地掌握生产工艺流程,监控工作状态,掌握工况变化,使生产过程具有可控性、实时性。

(二)智能化分析生产过程

利用智能化技术对生产过程的状态信息进行实时分析、评估和决策,并建立虚拟模型实现对生产过程的自主学习和却侧控制,使生产过程中的数据呈现透明和感知的状态,以方便技术人员进行智能设计、实时规划。

(三)实现车间的“生产流程网”

运用智能制造装备的信息实时传感、综合分析控制、指令执行驱动等核心技术将所有的设备与工位、设备与操作人员、设备与设备以及设备与系统计算机统一联网管理,能够自动安排调度,工件、物料、刀具自动化装卸调度;能够远程检查管理系统内的生产过程情况;能够实时动态调节生产任务中的急件与缓件。

二、智能制造背景下职业标准建设研究

(一)职业标准体系构建

职业标准是职业活动的能力体系,是有关职业领域内有效“能力”的明确说明。我国现行的职业标准框架体系有三种:一是国家职业标准。是基于工作过程,对于特定职业活动范围的描述;二是行业企业用人标准。此类职业标准旨在为企业人才绩效考核提供依据;三是学校人才培养标准。是基于教学过程对职业活动进行描述的工作标准,其作用是为教育培训,特别是为新生劳动力的能力养成提供规范。在智能制造背景下,随着企业由生产制造型向服务制造型转变,我国借鉴德国的职业标准由职业培训条例和职业教育两部分组成。职业培训条例由企业来制定实施,职业教育框架由职业教育根据培训条例制定实施。每种职业均有相应的职业标准条例,培训条例应在职业教育课程教学中具有统一的法律规范和指导作用。

(二)职业标准制定的主体与组织

我国现行的职业标准主要遵循“以职业活动为导向,以职业技能为核心”的原则,在职业分类基础上,根据某一职业的特性、技术工艺、设备材料以及生产方式等要求,对从业人员的理论知识和操作技能的综合性水平规定。行业企业用人标准由各类行业和企业自行规定,学校自己制定人才培养标准。相同岗位在不同企业的职业标准有所不同,相同专业在不同学校的教学内容、教学时间和考核标准也可能完全不同,随着智能制造的到来,这种职业标准显然是落后的,我国的职业标准应由教育部、国家劳动和社会保障部、行业企业、学校和各类教育专家根据需求共同组织制定,所有的培训学校和职业学校统一采用此职业标准。

(三)职业标准的结构与内容

目前,我国的职业标准由职业概述、工作要求两个部分构成,职业概述涉及职业名称、定义、等级、环境条件、能力特征、鉴定要求等;工作要求是根据职业活动范围的宽窄、工作责任、工作难度等从知识和技能两个方面对从业人员完成各项工作所需要的职业能力的描述,这种职业标准没有职业界定的法律依据,无权威性和普及性。中国的智能制造若要迎合即将到来的“工业4.0”革命,应针对不同的职业设置对应的培训条例,每一种职业培训条例都包括国家法律认可的教育培训职业名称、培训时间、职业概述、培训实施、考试要求和作为附件的培训计划。

三、智能制造战略对高端技术人才提出的新要求

(一)智能制造需要高技术复合型人才

随着智能化、信息化、自动化、数字化的生产系统取代过去简单的人工劳动,社会更需要具有复合型知识和技能的综合职业能力人才,职业教育应及时调整人才培养目标,在培养学生的专业技能的同时,更要培养学生的可持续发展能力,提升学生的综合职业能力,具体包括精湛的专业能力、创新能力、解决问题能力、团队合作能力及独立学习和思考能力。

(二)培养创新创业型人才

随着现代信息技术的不断应用和发展,全球智能制造业格局和发展面貌彻底改变,各国都在加大技术研发投入和科技创新力度,积极推行智能制造,所以,创新能力成为智能制造发展的挚肘因素。职业教育必须承担起创新创业人才的培养的重担,及时调整人才培养目标和方向,创新人才培养模式,着重加强实践教学,强化塑造学生的独立思考能力和创新精神,培养适应时代发展的创新创业型高级人才。

(三)弘扬和培育工匠精神

长期以来,中国产品在全球竞争力和知名度不高,根本原因就是产品质量无法保证。德国作为全球制造业强国,之所以产品能够享誉世界,关键在于其重视产品质量的控制和标准的把握,重视学徒工匠精神的培育。在当今智能制造战略下,我国迫切需要大批“工匠型”人才。因此,职业教育应在教学规划中重视技能扎实、素质过硬的工匠型人才培养,缔造未来中国的“精良制造”,更多制造领域实现“弯道超车”。

四、智能制造背景下职业教育人才培养模式探索

(一)建立完善的人才培养方案

1.完善人才培养目标。调整人才培养目标,从单一技能型人才培养转向复合型、创新型技能人才培养。职业教育的人才培养目标定位确定了技术技能型人才的培养规格、类型和层次。职业教育应偏重于学生人文素养、批判精神、创新意识及精益求精的工匠精神等综合素养的培育和塑造。从人才培养理念、规格、方式、方法等方面加以调整,培养具有较高综合素养的创新型、复合型、技能应用型人才。

2.完善课程体系建设。职业院校的课程设置应紧密围绕职业岗位的需求,遵循工作需求导向的原则。随着智能制造战略对劳动者、资源、技术之间的互动提出的较高要求,职业教育必须以课程体系改革为要件,基于大数据项目运作,将制造业领域内的知识和技术与体系融入职业教育课程建设的全过程,打造一套融合智能制造业发展相关知识的“制造业+”融合型课程体系,开发出适应制造业技术创新的模块化、项目化、综合化的课程结构。

3.改革教学内容。面对“中国制造2025”对职业技能人才培养的新要求,职业院校应以教学内容改革为依托,提升技术技能型人才培养的专业深度和知识结构的广度。职业教育不仅要在教学内容的细分中体现专业深度,保障学生的专业核心能力的培养,而且还要不断拓展职业“广度”。在教学内容安排上,应注重突出五个方面能力的培养,即基本职业素养、基本专业能力、职业特定能力、专业核心能力、行业通用能力。

(二)完善实践教学体系和职工教育培训机制

建立以智能制造为核心的技能型人才实训基地,建立开放的实训基地平台,实现高职院校各学科与专业之间互联互通,鼓励有能力的企业参与基地建设。调整学科专业结构,优化教学课程结构建设,强化实践教学内容体系设计,实现工程基础、工程训练和专业实习相结合,构建新生产模式下的企业职工培训和持续教育机制。

(三)提高师资队伍建设水平,完善师资队伍考评体系

高技能人才培养目标的变化对职业教育教师的要求也发生了很大变化,职业学校应建设一批既具有深厚理论知识,又具有丰富实践经验的“双师型”教师队伍。政府应从宏观上进行正确引导,使企业行业等各个部门有效对接,制定全国统一的资格认证标准,加强“双师型”教师考核机制,提高“双师型”教师队伍质量。职业院校应加大引进资深的国内外技术技能型人才或企业精英,创造条件,发挥他们在实践教学和创新创业教育中的特殊作用。

(四)加强职业教育校企合作模式变革,提升职业教育品质

随着互联网在制造业中的应用范围逐渐增大,职业教育应加强校企合作,改变“订单式”人才培养、顶岗实习、共建实训基地、工学交替以及产学研合作的粗放型的传统模式,打造校企合作升级版,提升人才培养与智能制造发展需求的契合度。职业教育应重点探索以下几种校企合作模式。

1.定制“精细化”的职业教育校企合作模式。随着智能化、数字化的应用日益普及,新的产业形态、生产方式、商业模式不断涌现,现代智能化的生产系统将解放出大批劳动者,这样的劳动者应向具备跨学科知识的高端服务岗位转型。同时,制造业生产和服务也从大众化走向个性化和多元化发展,职业岗位呈现精细化发展,劳动者的职业定位也就呈现个性化和定制化。所以,职业院校应积极探索“精细化”的校企合作模式,打破专业界限,量身定制校企合作方式和方案。

2.深化“柔性化”的职业教育校企合作模式。大规模的个性化定制与协同设计、网络众包、精准化的供应管理链、全生命周期管理等正在重塑整个制造业价值链体系。个性化生产逐渐代替规模化生产,校企合作方式将随着生产方式和技术的改变而进行柔性化合作的调整。

3.加强“技术型”的职业教育校企合作模式。随着移动互联网、3D打印技术、大数据、云计算、生物工程等先进技术的广泛运用,智能制造对技术创新的要求越来越高,这对劳动者的技能素养和知识结构提出了更高要求。因此,职业教育校企双方应不断强化技术型合作,才能满足“技术型”岗位的供给。

(五)构建合理、动态、多元、开放的高技能人才评价体系

结合职业院校的培养目标,可以从高技能人才的素质、知识、技能、业绩四个方面,构建职业院校高技能人才培养绩效评价的四要素模型。建立适应职业人才培养要求的“人文、专业+技能”的个人综合素质评价体系,定期评测学生的实际知识技能水平,以指导职业教育课程体系和教学模式的改革;调研行业企业岗位生产要求的指标,并参照国家职业标准和技术技能型人才培养目标的要求,制定学生职业技能考核评价体系。

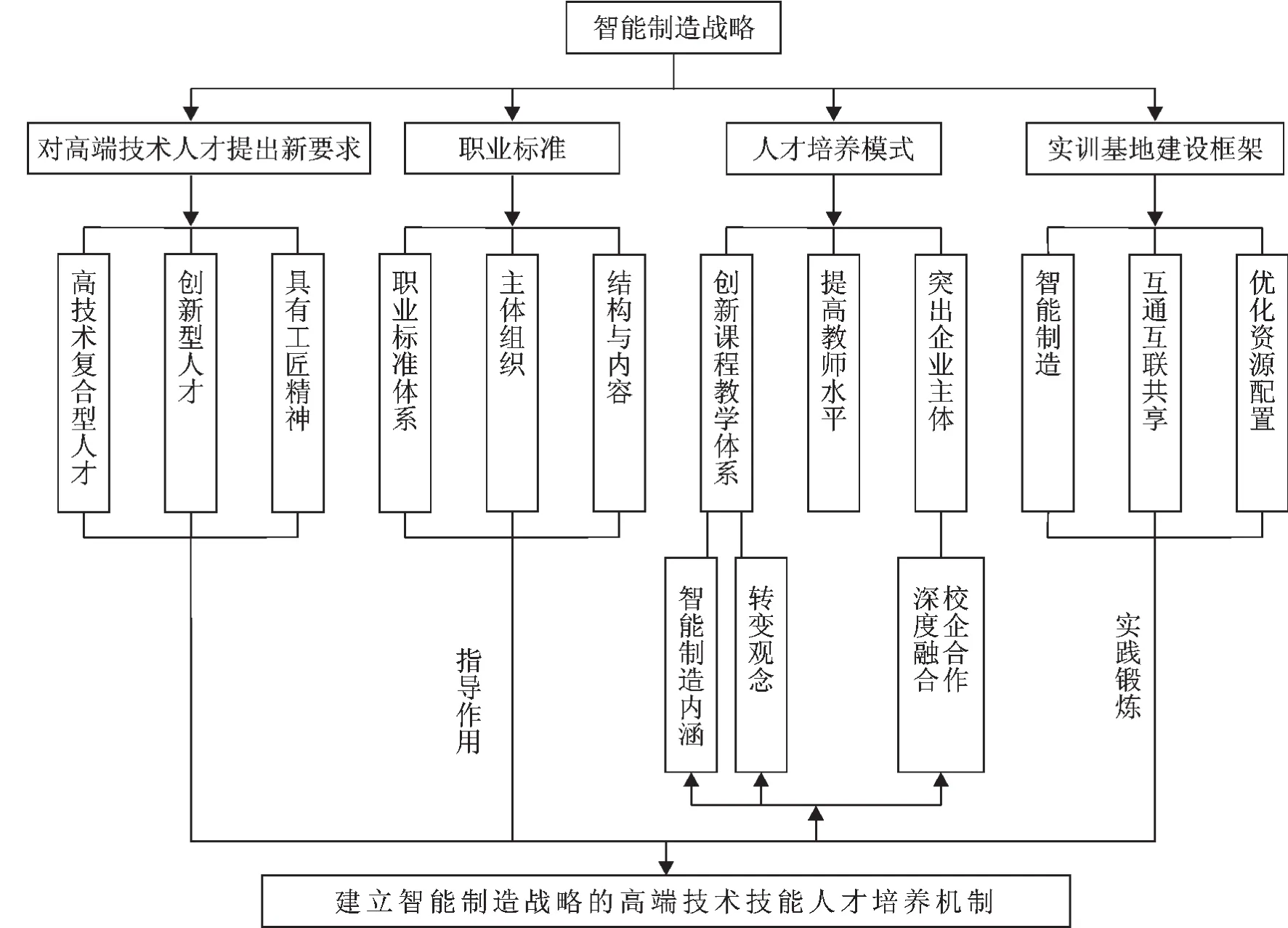

通过对智能制造的内涵及高技能建设人才的需求情况进行分析,新形势下,我国职业教育必须加快建立新型人才培养模式,探索建立新型职业标准,推动构建具有战略性的校企合作伙伴关系,助力我国制造业升级。

图1 智能制造背景下职业教育人才培养策略框架图

[1]刘海蓉.智能制造背景下高职技能人才培养研究[J].广州城市职业学院学报,2017,(3):93-96.

[2]张振锋.工业4.0背景下职业教育人才培养模式探索[J].河北职业教育,2017,(5):30-33.

[3]陈诗慧,张连绪.“中国制造2025”视域下职业教育转型与升级[J].现代教育管理,2017,(7):107-113.

[4]曾小兰.基于“中国制造2025”的职业教育人才培养模式变革[J].教育与职业,2017,(12):18-23.

[5]刘晓玲,庄西真.高技能人才培养:“中国制造2025”与职业教育的最佳结合点[J].职教论坛,2016,(1):64-66.