认同理论视阈下的口译行为研究

2018-01-27钱晗颖

【摘要】口译不仅仅是一系列的思维操作,而是一种跨语言、跨文化的交际活动。肯尼斯·伯克的认同理论揭示了口译作为人类交际活动的实质,以消除分歧、取得认同为目标。将认同理论应用于口译行为研究,并将口译置于整体的交际过程中进行考察后发现,口译即是译员根据自身角色组织行为的过程,应在心理、语言、文化三方面建立与源语讲话人的认同以及与译语听众的认同。

【关键词】认同 角色 交际 口译行为

一、引言

口译研究作为一门新兴的(子)学科,理论建构比较薄弱,像影响比较大的只有法国巴黎学派的“释意理论”。作为译学研究的重要组成部分,口译过程的研究主要关注的是口译行为及口译过程的规律。目前国内外译学界对口译过程的研究多从语言学和认知心理学的视角切入,针对口译过程展开。鲜有研究将当代修辞学中的认同理论与口译研究结合起来。

当代修辞学是一门多学科交叉研究的产物。作为一种象征手段,修辞关注的是人类象征性的交际行为的有效性。它是提高语言表现力、取得有效表达从而有效交际的艺术,是表达和接受双向互动的交际活动。“认同”是揭示人类心理发展和社会行为的核心概念,这一研究领域,已经吸引了众多学科的关注;而口译作为面向译语听众的跨语言、跨文化的交际活动,也是一种修辞活动,因此两者的结合必定会成为翻译研究“文化转向”及其研究策略在口译研究领域的一种延续。

二、口译的定义与特点

口译是一种通过口头表达形式、将所感知和理解的信息准确而又快速地由一种语言形式转换成另一种语言形式,进而达到完整并及时传递交流信息之目的的交际行为,是现代社会跨文化、跨民族交往的一种基本沟通形式。既然口译是一种言语交际行为,那么作为一种特殊的交际方式,口译必然要涉及到三个环节:其一,源语讲话人和译员构成了交际的双方,源语讲话人把原文输入给译员;其二,译员通过理解和分析原文形成图式文本,与受众构成交际双方;其三,译员把图式文本传递给受众,形成目的语文本,至此交际完毕。

从上述完整的交际过程来看,口译是一种三元关系,涉及到源语讲话人、口译员和目的语受众三个对象。源语讲话人是信息的发送者,目的语受众是信息的接受者,而口译员是熟练掌握双语并了解双文化的交际者。口译员同时担当着信息接收者和信息发出者的双重身份,是两个交流过程的接合点和转换点。译员需跨越心理、语言和文化的三重障碍,既忠实于源语讲话人,认同其话语方式并领会讲话意图;又要服务于听众,注重听众的接受习惯,最大程度传递主要信息。所以有人说译者是“一仆二主”。

三、认同理论回顾

“认同(identification)”是当代新修辞学领袖肯尼斯·伯克(Kenneth Burke)修辞思想中的一个核心概念。认同的英文“identification”的意思是理解和认同某人的情感,即与他人有同感。在伯克看来,修辞指“使用词语形成态度引发行动或导致他人采取行动”,它的成败系于受众对修辞者的认同程度,修辞者只有就尽可能多地就双方共同感兴趣的问题与对方“求同”,才能进行劝说。一个演讲者,或者说修辞者正是通过认同来劝说受众,促使受众改变自己原来的看法、态度或行为。认同说强调修辞者必须使受众觉得他认同于他们习惯的各种话语成分和接受习惯。因此,修辞者尽可能多地就双方共同感兴趣的问题与对方“求同”,以换取对方在有分歧的问题上按照自己的意愿“去异”,或是争取在有争议的问题上认同于自己的观点。伯克进一步认为劝说实际上是一种合作行为。演说者在进行修辞创造之前,要先作出改变,与听众达成一致,就此而言,听众参与修辞话语意义的创造。“只有当我们能够讲另一个人的话,在言辞、姿势、调、语序、形象、态度、思想等方面做到和他并无二致,即,只有当我们认同此人的言谈方式时,我们才能够说得动他。” 因此,劝说是认同的结果。翻译作为一种跨语言、跨文化的交际活动,其交流的结果不只是简单的信息传递,而是互相理解建立认同,从而说服受众,达到沟通的效果。

四、认同在口译行为中的体现

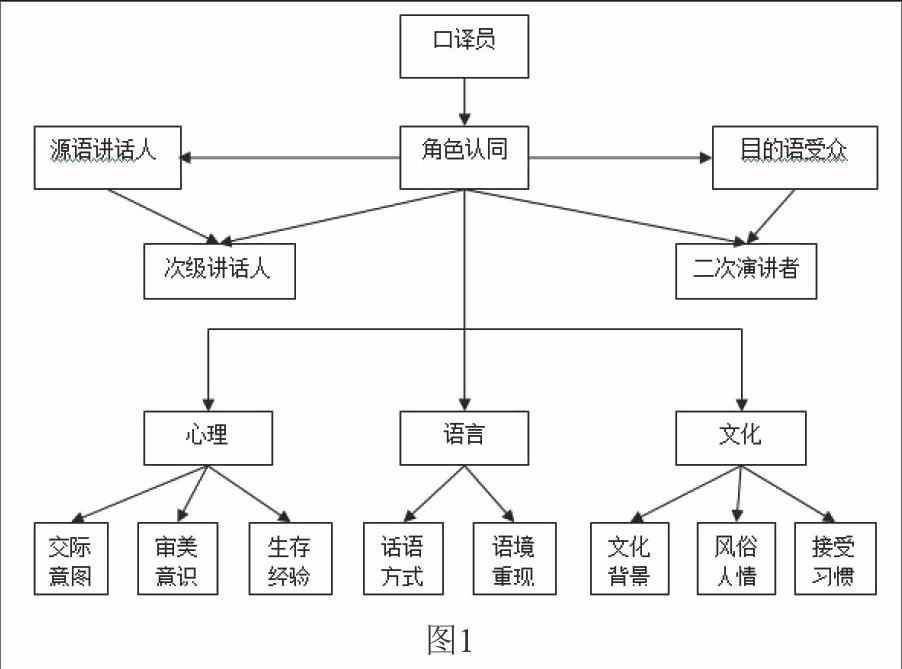

肯尼斯伯克的认同理论说明要获得受众的认同,译员需认同源语讲话人以及目的语受众。口译中,译员一方面必须完全理解源语文本的语言,语境和文化及其交际意图;另一方面必须决定如何在源语文本和目的语文化的框架下把源语文本的交际意图传达给目的语读者。也就是说,译员只有认同了源语讲话人的讲话内容和交际意图,才能真正将其所言之意在理解之后完整而准确地表达出来,并传达其情感和态度等非语言因素。同样,译员的译文只有被目的语受众理解并接受之后,才能真正达到口译的交际目的。以下将从几个方面来探讨认同在口译行为中的体现,见图1。

1.角色认同。社会是通过影响自我来影响人们的社会行为的,而其中的核心机制就是“扮演他人角色”。相对于我们在社会生活中所具有的每一种角色位置,我们都具有迥然不同的自我成分,即所谓角色认同。在认同理论看来,角色认同是各种自我知觉、自我参照认知或自我界定,人们能夠将其作为他们所占据的结构性角色位置的结果加以运用;作为特定社会范畴的成员,人们的角色认同经历了标定或自我界定的过程。角色认同之所以能够为自我提供意义,不仅是因为它们提供了具体的角色规定,而且是因为它们将那些相互关联的互补或对立角色有效地区分了开来。

口译即是译员根据自身角色组织行为的过程,口译员是口译行为的主体,源语讲话人和目的语受众之间通过译员的口译行为达成跨心理、语言和文化的交际目标。在整个过程中,译员的角色是次级讲话人和二次演讲者。作为次级讲话人,他需要认同源语讲话人,尽量去扮演“发言人”的角色,重现“发言人“的讲话内容、形式、风格、意图、情感和语境效果等。作为二次演讲者,他需要尽量认同“听众”,对目的语受众的文化背景、主观意愿、风俗习惯、话语方式、接受习惯和审美倾向有充分的了解,使用目的语受众最能接受的话语表达和交际方式,消除分歧,取得表达和接受的双向互动效果。endprint

2.心理认同。翻译学是研究译者在翻译过程中如何运用抽象思维、形象思维和灵感思维的,它所关心的是译者的大脑有意识、有目的的思维活动规律,而不注意思维活动的具体内容。口译的整个过程,从信息听辨开始,到语言表达,再到听众的接收信息为止,包含着三方面的个体的心理活动,其中以口译员的心理活动为核心。这个过程是口译员个体的一种精神活动,并不是一个机械、被动的过程,口译效果受到口译员主观心理因素影响较大。口译员需要与讲话人和听众互动,了解其交际意图,审美意识和生存经验等,消除分歧,达到认同。实际上,译员和演讲者之间似乎签订了一个“同谋协议(pact of complicity)”,即译员会不自主地站在演讲者的立场,从演讲者的角度考虑问题。

3.语言认同。要建立认同,译员需对讲话人所谈话题认同,即熟悉会议的主题,包括了解会议的背景、演讲者的经历等。最重要的是译员需真正理解和忠实于原文内容,并领会讲话人的语气、语音、语调和态度等,完整传达讲话人的交际意图。因此,译员需对原文内容的信息进行适当处理,准确地道地传达源语信息而不是字词。同时能体会源语语境效果,选择听众偏爱的话语方式来重组信息并重现语境,达到语言上的认同。这不仅要求语言内容准确,还要求合理运用声音、姿态、动作、眼神等陈述手段使听众听够感知到与源语讲话人相同的交际效果。

4.文化认同。口译作为两种语言间的交际活动,具有鲜明的跨文化交际的本质,文化制约着口译过程中信息的解释和传递。译员从事的不是简单的语言转换,而是促进双方舒畅交际的意义转换,在整个交际过程中扮演“文化协调者”。译员不仅需要了解源语所蕴含的文化背景、宗教政治等、还需了解目的语受众的风俗习惯和接受方式等,并在此基础上与源语讲话人和听众在认知行为、价值观念和思维模式等方面达到认同。

五、结语

肯尼斯·伯克的认同理论揭示了口译作为人类交际活动的实质,以消除分歧、取得认同为目标。由于新修辞学的“认同”理论涉及人类学、社会学、心理学等多个领域,可以为翻译研究(特别是口译研究)的“文化转向”提供新的视角。将认同理论应用于口译行为研究,并将口译置于整体的交际过程中进行考察后发现,口译即是译员根据自身角色组织行为的过程,应在心理、语言和文化三方面建立与源语讲话人的认同以及与译语听众的认同。但本研究未能解决口译涉及的两个认同交际过程的等效性问题,因此需进一步研究并完善。

参考文献:

[1]梅德明.高级口译教程(第三版)[M].上海:上海外语教育出版社,2006:6.

[2]孙会军,赵小江.翻译过程中原作者—译者—译文读者的三元关系[J].中国翻译,1998(2):35.

[3]胡曙中.美国新修辞学研究[M].上海:上海外语教学出版社, 1999:275,373,255.

[4]刘亚猛.追求象征的力量:关于西方修辞思想的思考[M].北京:三联书店,2004:112,110.

[5]Michael A.Hogg.Deborah J.Terry.Katherine M.White.A Tale of Two theories:A Critical Comparison of Identity Theory with Social Identity Theory[J].Social Psychology Quarterly.1995,(58): 255-269.

[6]Sheldon Stryker.Symbolic Interactionism.A Social Structural Version[M].Palo Alto:Benjamin/Cummings,1980.

[7]杨自俭.关于建立翻译学的思考[J].中国翻译,1989(4).

[8]Bertone L.The Hidden Side of Babel:Unveiling Cognition, Intelligences and Sense through Simultaneous Interpretation[M].Beijing:Foreign Language Teaching and Research Press,2008: 230-238.

[9]王曉露.认同理论指导下的口译策略研究[J].安徽工业大学学报(社会科学版),2011(5):88.

本文系江苏理工学院社科基金项目“认同理论视阈下的口译行为与口译教学研究”(KYY14541)和江苏理工学院教学改革与研究项目“基于模因论的体验式口译教学模式研究”(11610811433)的阶段性成果。

作者简介:钱晗颖(1981-),女,江苏宜兴人,讲师,硕士,主要研究方向为翻译理论与实践。endprint