高职分子生物学检验课程教学改革与实践①

2018-01-24裴正峰胥振国蔡玉华

裴正峰 胥振国 蔡玉华 蒋 斌

(合肥职业技术学院生物工程学院,合肥 238000)

分子生物学是生命科学领域发展最快的学科之一,是由传统的生物化学、生物物理学、细胞生物学、遗传学、微生物学及免疫学等专业技术的渗透、综合而形成的,同时包含了数学、化学、物理学、计算机科学和信息技术的广泛渗入,并在此基础上发明和创造了一系列特有的技术手段,如DNA及RNA的印迹转移、核酸分子杂交、DNA重组技术、基因体外扩增、DNA测序等。分子生物学检验是医学检验专业主干课程之一[1],以分子生物学理论为基础,以DNA、RNA或蛋白质为诊断材料,通过分析基因的存在、变异或表达,从而为疾病的诊断提供更加直接、更为科学的信息,同时对解决精准医疗的相关问题提供了实验室检测依据。目前分子生物检验课程主要作为研究生和本科生选修或必修课程[2]。鉴于采用分子水平分析疾病发生的原因、跟踪疾病发展过程、检测感染性病原体已成为很多医学检验实验室的常规工作,尤其在第三独立检验机构广泛的开展。根据分子生物学检验临床岗位需求,我校于2012年建成了高标准的分子生物学实验室,并从2013年开始在我校医学检验专业开设分子生物学检验课程。

当前我国高职医学检验专业招生是文理兼收[3],学生生物学基础薄弱[4],大部分学生觉得分子生物学检验课程内容比较抽象难懂,因此学生产生了厌学情绪,学习效果比较差。我校分子生物学检验课程在第四学期开设,课时为24学时,在如此有限的课时内,任课教师要想将理论深奥难懂、内容抽象的分子生物学检验课程教好比较困难。为此,我校分子生物学检验教学团队以培养高等“技能型”人才为目标,以职业技能培养为根本,对分子生物学检验课程教学进行了大胆的改革与创新,编写“十二五”校本特色教材《分子生物学检验》。教材内容以基本理论、临床基础知识、检验技能与诊断标准为一体,突出技能。并在精细化教学过程上下足功夫,对课程考核方式进行了改革,确保教学效果。以下是近几年来对医学检验专业分子生物学检验课程教改革内容的一些探索和实践,与同行切磋。

1 课程改革设计思路

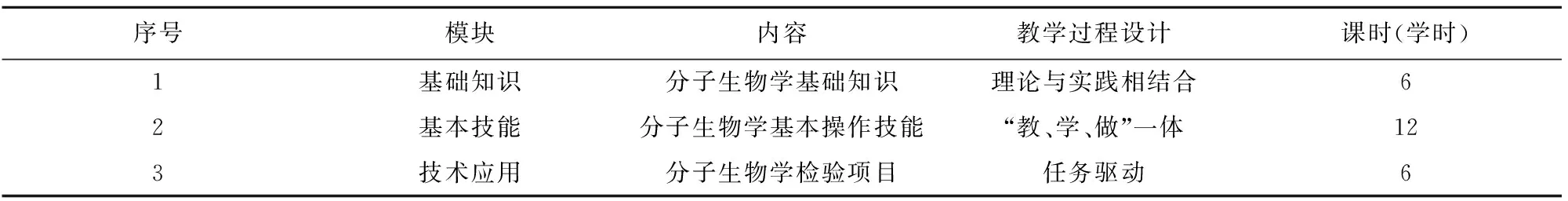

根据“职业人”的培养目标和职业岗位(群)对知识、能力结构要求,以分子生物检验岗位工作任务为引领,注重用先进理念和行业规范来组织教学内容。把职业岗位所需知识和实践能力的培养融汇于教学内容之中,并贯穿始终。兼顾理论知识和实践知识,紧紧抓住职业技能培养这个目标,从技能应用角度来选择教学内容。既要选“必需、够用”的理论内容,又融入足够的实训内容,实现理实一体化,使学生能在操作型、管理型岗位上发挥才华。课程设计了三个模块:首先是基础知识模块,学生在课堂进行基础理论与实践相结合的学习;其次是基本技能模块,学生在分子生物实验室进行综合知识和技能的学习和实训;最后是技术应用模块,学生在分子生物检验实训室进行技术应用实训,体现教学过程的实践性、开发性和职业性,实现了学校教学活动与临床分子生物检验实践活动的无缝对接(见表1)。

2 将抽象理论知识融合于技能训练项目之中,构建串行课程体系

为了把分子生物检验与相关理论知识融合在一起,教学中以分子生物检验操作技能为明线,分子生物学理论知识为暗线,将分子生物学检验理论知识融入分子生物检验各个基本技能训练项目之中,从而改变了传统教学中实验课为理论课服务的从属关系。如:将基因和基因组、原核生物和真核生物基因组、人类基因组计划等知识理论穿插于核酸提取、DNA重组技术,将PCR原理、基因工程、蛋白质组学与核酸分子杂交、聚合酶链反应、DNA芯片技术结合。在课程改革中,着重基础理论知识与实践技能的统一、传统性与时代性的统一、基础与临床的统一,将原有主体结构“并行”课程体系转化为工作过程的“串行”课程体系,编写了《分子生物学检验》“十二五”特色校本教材,形成了讲授的知识前后衔接,所学的技能层层递进,即工学结合的“串行体系”。如:分子生物的实验基础知识-核酸的分离与纯化技术-重组DNA技术-PCR技术-核酸分子杂交技术-蛋白质分析技术-鉴定结论-撰写检验报告,从简单到复杂,单一到全面,形成了互锁的串行课程体系。

3 教学方法多措并举,激发兴趣,提高教学效果

3.1在精细化教学过程上下足功夫,确保教学效果 在教学过程中尽量多地引用临床案例,让学生感受到实际例子就发生在身边,把神秘深奥的分子生物学检验知识变成实实在在的真实感受。在每一次课的最后,针对下一次课的重点与难点,布置复习作业,并在下一次课开始时进行简短课堂提问,调动学生学习分子生物学检验课程的积极性。同时布置思考题,让学生在针对下一次课的预习中有一个明确的主题,并使之成为下一次课堂讨论的题目,开展形式多样的课堂讨论,以问题带动学习,激发学生学习分子生物检验课程的兴趣,充分重视学生在教学活动中的主导地位。在每一章课程的最后,利用课堂授课时间,通过大约10道选择题或5道简答题的方式,由教师引领学生对本章课程所讲授的基本概念与基本理论进行系统复习,对重点难点内容给予集中讨论,开展教师与学生之间,以及学生与学生之间的课堂互动,活跃课堂气氛,让学生在一个相对轻松愉快的氛围中加深巩固对知识的理解与掌握。

表1分子生物学检验课程教学模块化的设计

Tab.1Designofteachingmoduleofmolecularbiologylaboratorycourse

序号模块内容教学过程设计课时(学时)1基础知识分子生物学基础知识理论与实践相结合62基本技能分子生物学基本操作技能“教、学、做”一体123技术应用分子生物学检验项目任务驱动6

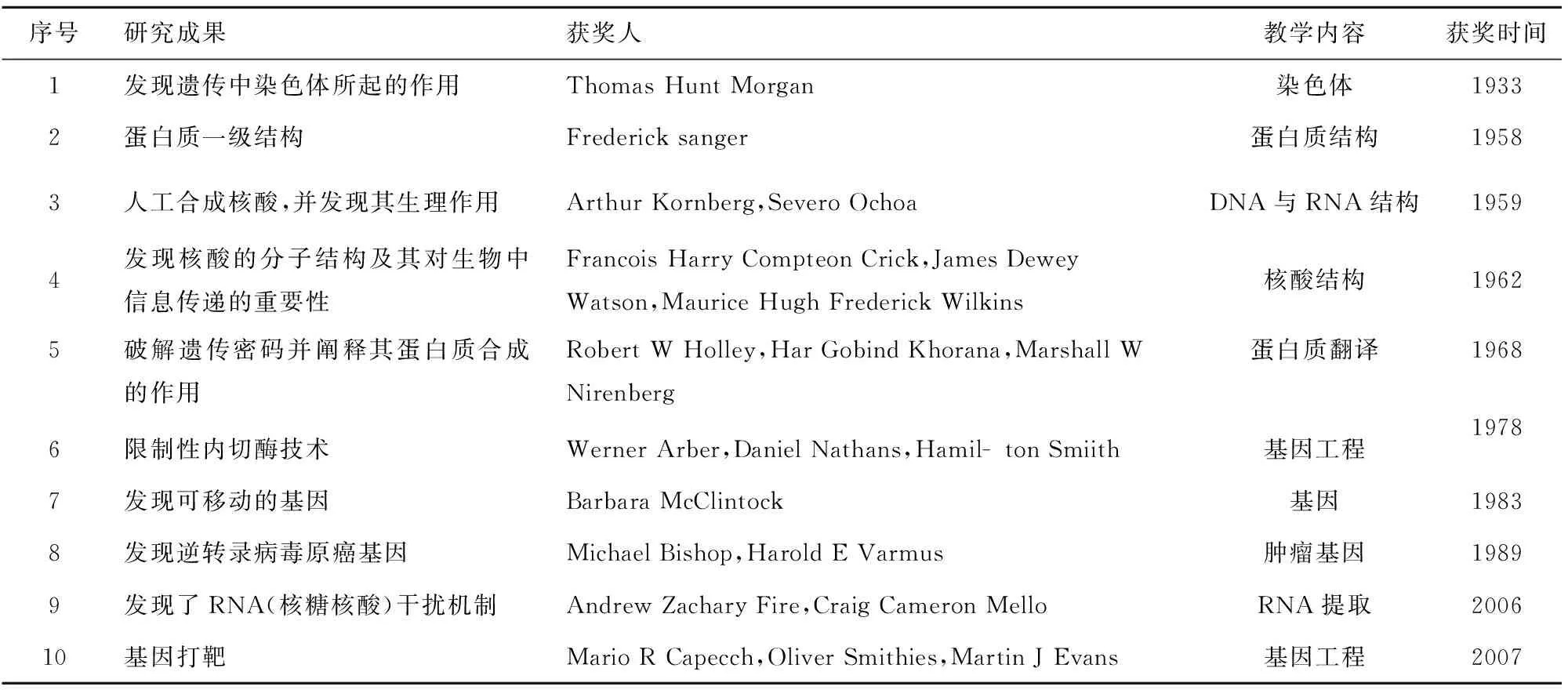

3.2结合社会热点问题,拓宽教学内容,让学生“睁眼看世界” 让学生及时了解分子生物学领域的科研成果和最新发现,是这门课程教师的使命之一。近年来,遗传性疾病、基因突变、肿瘤及更多致命的疾病将于之后的某一天出现,这些让大众望而生畏的名词,在我们分子生物学检验课堂上,却往往是热烈探讨与研究的课题。我们应该要让学生了解它们、面对它们,生理学和医学领域已经成为人类健康最后的堡垒,值得庆幸的是,从古至今,有无数先辈曾经在这一领域为之奋斗终生,并将有更多的人继续投入进这场旷日持久的战争。从1901年第一位诺贝尔生理学或医学奖获奖者贝林开始,相继有一批分子生物学研究领域诺贝尔奖得主(表2)。我们对诺贝尔生理或医学奖研究成果中涉及到的本课程相关的内容都会进行介绍,如在讲到重组DNA技术的限制性内切酶时,先介绍20世纪60年代中期,阿尔伯在科学家卢里亚的研究基础上,发现了细菌体内存在可改变噬菌体DNA结构的限制性内切酶。1968年内森斯和史密斯进一步从流感嗜血杆菌中分离到一类新的限制酶,可以特定部位切断DNA分子,奠定DNA重组技术关键酶的建立。阿尔伯、内森斯、史密斯在限制性核酸内切酶的发明和应用上所做出的卓越贡献而共同分享了1978年诺贝尔生理学或医学奖。让学生了解诺贝尔生理学或医学奖的科学家的生平,让学生清晰地看到他们在生命历程中如何与伟大的科学成就相遇。扩展学生的视野,使其对学科产生更加浓厚学习和探究知识的兴趣,并培养学生的医学使命感。

3.3教学与科研相结合,培养学生创新思维能力 在教学过程中尽量多地引用任课教师等相关科研人员所取得的具体研究成果,有时甚至是实验中的失败事例,让学生在巩固理论知识的同时感受到实际例子就发生在身边,同时扩展了学生的知识面,使得学生对科研过程有所了解,培养了学生科研创新思维能力,提高了教学效果。例如, 实验“目的基因的PCR扩增及其扩增产物的鉴定”共包括:①目的基因选择;②PCR引物设计;③PCR实验操作;④PCR产物电泳鉴定等四个部分。很显然,这四个部分在实验内容上是相互关联的,而在实验操作上又是相互连续的。首先,目的基因选择任课教师课题组多年来一直研究的纳豆芽孢杆菌促进肉鸡细胞免疫因子表达影响的相关基因。这充分体现了科研成果转化促进实验教学这一创新教学理念。其次,对PCR引物设计部分,主要是要求主讲教师以本实验为例,让学生懂得如何运用生物信息学专业软件设计PCR引物。很显然,本次实验的综合设计性特点因为生物信息学知识的融入而得以显著提升。再次,PCR实验操作这个部分,主要是在教师的指导下,由学生完成。最后,PCR产物的电泳鉴定这个部分只要求学生利用课余时间完成,并且鼓励他们按照自己的思考与兴趣对这部分实验内容进行自主设计。这可使本次实验的综合性与设计性得到最大限度的发挥。

表2诺贝尔奖在高职分子生物学检验教材中体现

Tab.2Nobelprizeinhighervocationalmolecularbiologylaboratorycourseteachingmaterials

序号研究成果获奖人教学内容获奖时间1发现遗传中染色体所起的作用ThomasHuntMorgan染色体19332蛋白质一级结构Fredericksanger蛋白质结构19583人工合成核酸,并发现其生理作用ArthurKornberg,SeveroOchoaDNA与RNA结构19594发现核酸的分子结构及其对生物中信息传递的重要性FrancoisHarryCompteonCrick,JamesDeweyWatson,MauriceHughFrederickWilkins核酸结构19625破解遗传密码并阐释其蛋白质合成的作用RobertWHolley,HarGobindKhorana,MarshallWNirenberg蛋白质翻译19686限制性内切酶技术WernerArber,DanielNathans,Hamil-tonSmiith基因工程19787发现可移动的基因BarbaraMcClintock基因19838发现逆转录病毒原癌基因MichaelBishop,HaroldEVarmus肿瘤基因19899发现了RNA(核糖核酸)干扰机制AndrewZacharyFire,CraigCameronMelloRNA提取200610基因打靶MarioRCapecch,OliverSmithies,MartinJEvans基因工程2007

3.4部分实验内容采用学生自主设计实验,为学生开启一扇“自我负责的窗” 为激发学生主动求知的欲望,课程部分实验内容采用学生自主设计实验,改进实验课以往按照实验指导进行实验的传统模式[5]。任课教师先将临床案例讨论引入实验教学,学生然后根据自己所学的课程内容及兴趣爱好,自主设计实验项目名称、实验步骤,并思考实验过程中可能出现的问题,整个过程让学生自己完成,为他们开启一扇“自我负责的窗”,任课教师仅仅起到指导和辅助作用。比如,基因组DNA分离与纯化实验,在分子生物学检验研究中,获得完整性和高纯度的基因组DNA,是在基因组DNA水平上进行分析和研究的基本前提,基因组DNA样品质量的好坏将直接关系到后续实验的成败。基因组DNA通常用于构建基因组文库、Southern杂交、多态性分析以及用PCR方法扩增克隆目的基因组片段等方面的研究,是其他许多分子生物学实验的基础。实验中要求学生按照相应的所学理论知识,课下自主拟定实验项目名称、选择好标本,设计好步骤,在实验课上任课教师可以先让学生自讲实验原理和实验步骤,同时提出自己实验过程中要解决的问题,之后在教师的指导下确定实验方案,并独立完成 DNA分离提取与纯化的各种技术和操作。通过这种实验教学,一方面使学生巩固所学理论,另一方面培养学生实践操作技能和方法,同时也训练了学生运用综合技能的能力。由于自主设计实验基本是依靠学生自己去思考、去探索、去验证想法,学生在每次实验课前就必须进行预习,这极大地激发了学生们的创造能力,也让课堂更生动更有活力。

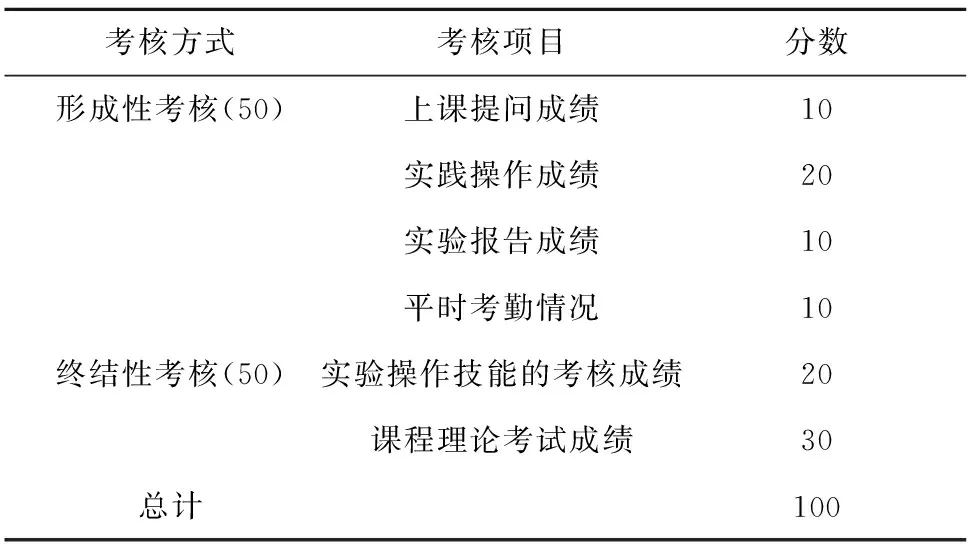

4 改革传统考核方式,构建终结性评价与形成性评价相结合考核方式

改革传统考核方式,采用终结性评价与形成性评价相结合的考核方式,构建一套较为合理的分子生物学检验课程成绩考核评价体系(见表3),对学生的表现进行全面客观的评价[6]。传统的课程考核方式就是在一个学习阶段末对学生学习结果的评价,即终结性评价,这种评价主要是学习内容中易于量化的方面,其中包括实践技能的考核成绩和理论考试成绩。形成性评价是课程教学整个过程中通过对学生学习过程中的表现、所取得的成绩等方面做出的评价,主要包括上课提问、实践操作、实验报告、平时考勤等方面。通过考核方式的改革可以帮助学生有效调控自己的学习过程,同时调动了学生的积极性,激发了学生的学习兴趣。

表3分子生物学检验课程多元化考核体系

Tab.3Diversifiedassessmentsystemofmolecularbiologylaboratorycourse

考核方式考核项目分数形成性考核(50)上课提问成绩10实践操作成绩20实验报告成绩10平时考勤情况10终结性考核(50)实验操作技能的考核成绩20课程理论考试成绩30总计100

5 效果与评价

分子生物学检验课程通过几年的改革与实践,课程考核合格率较改革前有显著的提升,2017年课程合格率达100%,荣获省级教学成果三等奖1项,1名课程教师被评为省级教学名师,2名课程教师晋级高级职称,1名课程教师被评为高级双师型教师,1名课程教师被评为市级专业技术拔尖人才,1名课程教师被评为市级首届学术和技术带头人后备人选等。分子生物学检验实验室已经成为省级名师(大师)工作室和省级大学生创客实验室。此外,毕业生受到了实习单位或用人单位的广泛好评,多个学生被实习单位评为优秀实习生,多家第三方独立检验机构企业主动与医学检验专业建立长期的实习或用人关系,2014年开始某企业在我院开始订单式培养人才,成立“冠名班”等,开展校企深度合作,其成果荣获省级校企合作典型案例一等奖1项、省级校企合作主题征文一等奖1项。

综上所述,通过课程改革与实践,教学效果明显,一方面培养学生掌握扎实的分子生物学检验理论、方法和技能,如基因组DNA提取、PCR技术、核酸杂交技术及DNA、RNA的印迹转移技术等;另一方面培养学生的实践动手能力、解决问题能力、团队合作沟通能力、创新思维能力及对生命科学探索的兴趣和爱好,使其具备医学检验工作所必需的职业素质。

[1] 熊 伟,左绍远,周静华,等. 医学检验专业临床分子生物学检验课程的教学反思[J]. 基础医学教育,2016,18(10):828- 831.

Xiong W,Zuo SY,Zhou JH,etal.Reflections on teaching clinical molecular biology test to students majoring in medical laboratory[J].Basic Med Edu,2016,18(10):828- 831.

[2] 梁大敏,陈 莉,宫路路,等. 大专院校分子生物学检验与技术教学模式探讨[J]. 现代医药卫生,2016,32(16):2603- 2604.

Liang DM,Chen L,Gong LL,etal.Study on the model of molecular biology test and technology teaching in Colleges and Universities[J].J Mod Med Health,2016,32(16):2603- 2604.

[3] 向 敏,胥振国,郭中平.多措并举激发兴趣提高教学效果——高职细胞生物学与医学遗传学教学改革探索与实践[J]. 微生物学通报,2013,40(3):527- 531.

Xiang M,Xu ZG,Guo ZP.Take several measures, stimulate students’ interest in learning and enhance teaching efficiency—Reform and exploration in the teaching of Cell Biology & Medical Genetics in the higher vocational education[J].Microbiol China,2013,40(3):527- 531.

[4] 朱玉珍,杨亚楠,付 华.基于检验医学专业“项目导向”教学模式课程建设的思考[J].中国当代医药,2014,21(20):174- 176.

Zhu YZ,Yang YL,Fu H.Thinking of course construction based on laboratory medicine "project- oriented" teaching mode[J].China Modern Med,2014,21(20):174- 176.

[5] 徐德峰,李彩虹,王雅玲,等.细菌革兰氏染色探究式实验教学的设计和实施效果分析[J].微生物学通报,2013,40(5):871- 876.

Xu DF,Li CH, Wang YL,etal.Experimental design and efficiency assessment of Bacterium gram stain based on inquiry teaching[J].Microbiol China,2013,40(5):871- 876.

[6] 石 利,吕立杰.提高高等学校课堂教学有效性的应对策略[J].黑龙江工程学院学报,2014,28(6):61- 65.

Shi L,Lu LJ.The strategies of improving the effectiveness of classroom teaching in higher institutions[J].J Heilongjiang Institute Technol,2014,28(6):61- 65.