中国新时期小说在日本的译介(1978-1985)*

2018-01-24孙若圣

孙若圣

一、80年代前中期中国新时期小说在日本译介的“出版形式单一化”现象

洪子诚认为,“文革”结束后的一段时期内,写作者的文学观念、取材和艺术手法,仍旧是“文革文学”的沿袭。出现对于“文革文学”的明显脱离,是从1979年开始的。当然,在此之前,已有一些作品预示了这种“转变”的发生①洪子诚:《中国当代文学史 修订版》,北京:北京大学出版社,2007年版,第200页。。正是这样一些预示转变的作品,如《班主任》《伤痕》等,通过各种途径进入了日本译者的视野,成为中国新时期小说在日译介的滥觞。自1978年开始,时任岛根大学副教授的西胁隆夫与日中友好协会常任理事工藤静子分别以“真山下”“志木强”为笔名,在《中日友好新闻》上开始了中国新时期小说的译介工作。两人采用共同选材,一人翻译,一人校对的实践模式②2013年11月15日笔者与西胁隆夫的邮件交流。,翻译了当时中国的主流文学思潮——伤痕小说中的部分精品。1980年,两人将译文集结出版,定名为《伤痕》。《伤痕》译本包含了《班主任》《伤痕》《神圣的使命》等6篇伤痕文学,成为中国新时期文学在日本的最初单行本。

西胁和工藤开始连载中国新时期小说的同时,另一部中国新时期小说合集译本也在筹备之中。1979年夏天,时任岩波书店编辑的田畑佐和子在北京结识了复归文坛的丁玲,而后丁玲将新出版的杂志《清明》寄给田畑,其中的《天云山传奇》等作品深深打动了田畑,也巩固了田畑将中国新时期小说译介至日本的决心③2013年12月8日笔者与田畑佐和子的邮件交流。。经与时任东京通讯社 (TBS)驻北京记者的丈夫田畑光永商议,两人合译了《天云山传奇》《调动》《人妖之间》3篇小说,于1981年由亚纪出版社出版,书名定为《天云山传奇——中国告发小说集》。从作品来看,这里的“告发”指的并非是对过去的“文革”灾难的控诉,而是对“文革”后中国当下社会矛盾的揭示。所选作品中,《天云山传奇》塑造了在“文革”前的政治运动中遭难的知识分子形象,后来被公认为反思文学的开山之作。《调动》则通过青年转移工作关系的故事,一方面描绘了“文革”后大批知青所遭遇的现实困境,另一方面揭露了中国行政体系中的官僚化作风和不正之风。《人妖之间》则揭露了在中国东北某地发生的权钱勾结的腐败问题。这三篇小说全非直接描写“文革”所造成的灾难的作品,而是聚焦于当时中国社会的现实矛盾,甚至《天云山传奇》中的吴遥、《调度》中的谢礼民等代表着“文革”后某种保守势力或者不正之风的艺术形象,恰恰是“文革”中的受害者,是伤痕文学中需要同情、需要赞美的对象。可以说,日本的译者已经察觉了中国新时期小说与当时主流意识形态之间内在关系的变化,通过译文的选择对以批判“文革”为核心目标的伤痕文学和其他文学作品(即所谓“告发文学”)进行朴素的分类。这种分类方式今天看来略显二元化,但确实是伤痕文学和反思文学二分天下的1979年中国主流文坛的真实写照。

从选题标准来看,如果说西胁和工藤选择了当时受到中国官方和民间一致肯定的主流文学作品的话,田畑夫妇则选择了官方与民间在接受态度上存在分歧的作品。这种选择体现了田畑夫妇对新时期文学是否能够健全发展的忧虑。这种忧虑既源于新中国政治运动波澜起伏的“历史传统”,也源于1979年中国社会确实掀起的对部分文艺作品的批判风潮。在译后记中,田畑写道:

中国的作家们又迎来了严峻的年代……现在“79年文学”的旗手们不得不暂时陷入沉默的状态,这个“暂时”是多久委实难以预测,我们作为外国读者唯一能做的,就是期待“79年文学”早日复苏。①田畑光永,田畑佐和子:《天雲山伝奇》,東京:亜紀書房,1981年,第298页。

《伤痕》译本和《天云山传奇》译本选材互为补充地将中国新时期小说中的优秀作品译介到日本,在向日本的各阶层人士提供一个管窥中国普通民众生活状态的窗口的同时,也表现了中国文坛正在发生的巨大变迁,将相当一部分中国文学爱好者的目光引向了当代。在这两部译作之后,中国新时期中短篇小说合集译本以每年一至两部的速度在日本出版。1983年,上野广生翻译出版了《现代中国短篇小说选》,全书分为三个主题:“党群关系”“代沟”和“爱情”,共收录了反思文学和改革文学的10篇代表作,几乎所有入选作品都是人民文学出版社评选的全国优秀短篇小说。1984年,永田耕作翻译出版了《ひなっ子》(鲁琪小说《丫蛋》的日译名),全书分为“文革体验”“精神文明”“与日本的交流”“其他”四个主题,也收录了10篇中国新时期短篇小说。但与《现代中国短篇小说选》不同的是,《ひなっ子》所收录的译文既没有顾及中国国内的权威评奖制度,也没有展现出作者独特的选择标准,而多是译者偶尔得知,或经中国朋友推荐的结果。全书除了玛拉沁夫的《活佛》、邓友梅的《喜多村秀美》等少数作品外,大部分是让中国新时期小说的资深研究者也会感到陌生的作品。因此,无怪为此书撰写书评的松井对其选材标准提出了质疑。②松井博光:《書評 永田耕作 『最新中国短篇小説集 ひなっ子』(朝陽出版社)》,《中国研究月報》1984-08-25,東京:社団法人中国研究所,第41页。

除了上述综合性题材的译本外,日本还相继出版了一些专门类题材的中国新时期小说合集。小林荣于1982至1988年共翻译出版6册《中国农村百景》选集,集中译介了1980至1985年间山西省文协的机关刊物 《汾水》(1982年更名为《山西文学》)的部分作品,代表作有郑义的《老井》等。1985年辻康吾编译的《キビとゴマ》(戴厚英作品《高的是秫秫,矮的是芝麻》的日译名)则将目光投向了活跃在新时期的女性作家群体,选取了5篇具有代表性的女性文学作品。

与短篇小说翻译的活跃状况相比,中国新时期中长篇小说在日本可谓译作寥寥。1981年,相浦杲以单行本的形式翻译出版了王蒙的意识流作品 《蝴蝶》;另一部新时期文学早期的代表作《人到中年》由于被改编成电影在日本上映,引起一定的社会反响,因此由田村年起和林芳分别译出,其中田村的译作题为《北京の女医》,林芳的译作题为 《人、中年に到るや》,两部译作皆于1984年出版。

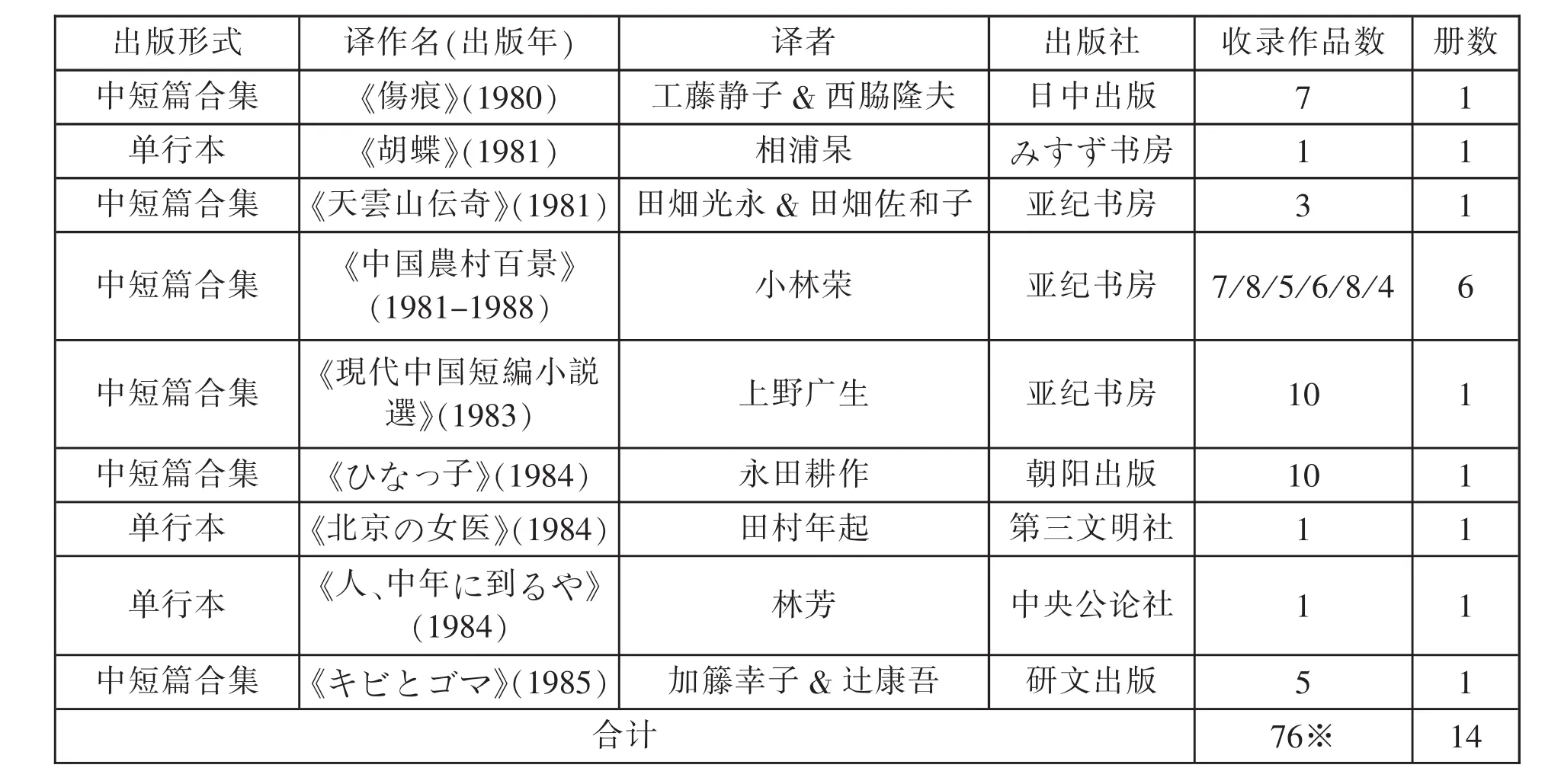

笔者将80年代前中期中国新时期小说在日本的译介情况整理成一览表如下(参见表1):

表1

通过一览表可以发现,80年代前中期中国新时期小说在日本译介的一大特征是“出版形式单一化”,即绝大多数中国新时期小说作品的译本是中短篇小说的合集。通过合集译介到日本的中短篇小说共有71篇,而通过单行本译介的中长篇小说只有2篇。这种出版形式上的悬殊差别表明,中国新时期文学中的中短篇作品更受日本译者的青睐。

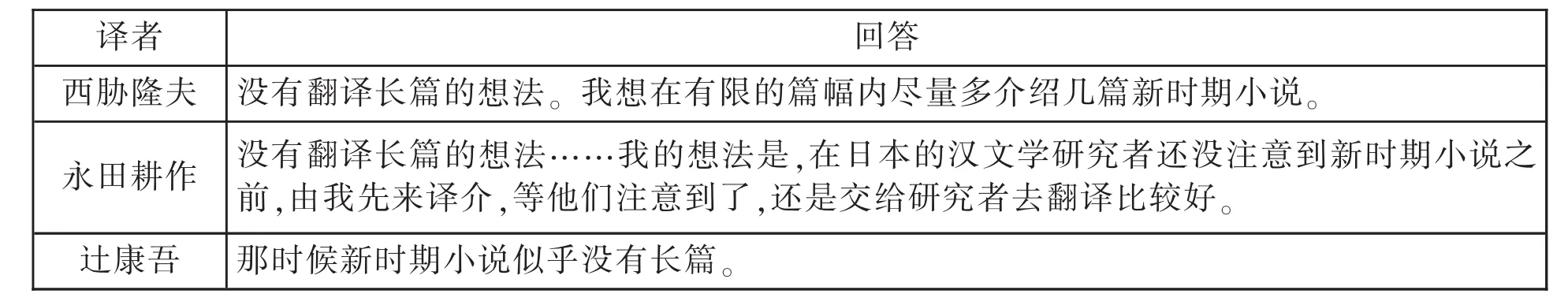

表2

二、“出版形式单一化”的原因

新时期小说的译本篇幅大约都在300页左右,在同样篇幅下为何选择短篇小说的合集而不是长篇小说的单行本呢?笔者联系了几位尚能接受采访的译者,以下是译者们的回答(参见表2):

再加上被《天云山传奇》打动的田畑佐和子,可以看出,在短篇合集和长篇单行本的取舍上,日本译者们没有经过太多的犹豫,这种毫不犹豫的选择固然与80年代前中期中国新时期小说的固有特征有关,也与日本的社会文化状况有着直接的联系。

从固有特征来看,80年代初中期的中国新时期小说具有以下特点:

其一,绝大多数作品(无论篇幅)都是采用现实主义写作手法的平铺直叙的文本。20世纪发祥于欧美的各种现代派文学思潮和表现方法虽然已经在国内产生了萌芽(如王蒙的一系列意识流作品、高行健的先锋戏剧探索等),但真正形成规模要等到80年代中后期,80年代前期的中国文坛还是现实主义空气所充斥的 “空旷寂寞的天空”(冯骥才语)。

其二,短篇小说的艺术成就最高。洪子诚谈到,1977年以后,小说创作的发展繁荣是从短篇开始的。然后,中篇小说加入了这一发展的潮流中,并越来越显示其重要性。长篇虽然在1977年后的那几年中出版的作品并不少,每年达到几百部的数目,但能给读者留下深刻印象的并不多。在若干年中,长篇小说的思想和艺术没有多大的进展,作家的生活观和艺术观表现出相当停滞、陈旧的状态。①洪子诚:《当代中国文学的艺术问题》,北京:北京大学出版社,1986年版,第156页。确实,当我们于30年后重新回眸时,《班主任》《陈奂生上城》依旧耳熟能详,而80年代初期的长篇小说却所知者寥寥了。

归纳而言,80年代前中期中国新时期小说以现实主义表现手法 (大陆以外的研究者也称其“新写实主义”)为主,其中短篇小说成就最高。笔者认为,造成新时期小说这种写作手法单一、体裁发展不平衡的原因大致有以下两点。

首先,当时小说创作的主力军由文革时上山下乡的知识青年和在历次政治运动中被打倒的老一辈作家(又称“归来者”)构成。其中知识青年绝大多数都没有完成有体系的初中等教育,更遑论接受专业写作的指导。而“归来者”的写作方式和艺术观念早已定型,而且经过历次的知识分子改造运动,不免对西方资本主义现代派心存顾虑。再加上国家长期以来对西方人文科学著作的严格管控,这样的主客观条件合力下,无论是知识青年还是“归来者”都无法在短时期内实现对自身艺术观念和写作手法的突破,现实主义成了他们抒发创作欲望时几乎唯一的选择。

其次,除了美学价值外,中国新时期文学还有更急迫的社会功用。当时的普遍观点是,新时期文学是五四文学的延续,肩负着五四文学尚未完成的启蒙国民的历史使命。正如曹文轩所说,对中国来讲,反精神意义上的封建主义的历史任务远没有达成。因此,“文学要求社会承认人的价值始于七十年代末,文学要求个性解放始于八十年代初,因为后者的要求比前者更进了一步,它的提出显然比前者的提出需要更加民主自由的空气,也需要更大的勇气”。②曹文轩:《中国八十年代文学现象研究》,北京:人民文学出版社,2010年版,第27页。在这种强调启蒙作用的历史背景下,作品的文学性势必一定程度上让位于思想性。孟繁华指出,面对重重社会问题,文学家们还来不及思考艺术表达和形式的问题,艺术创新被悬置一旁,他们只能借用传统的话语形式参与社会传统的问题。文学的功能被单一化了,它所有的轰动来自于文学之外的因素,一切均是时代使然。③孟繁华:《1978激情岁月》,济南:山东教育出版社,1998年版,第152页。

另一方面,日本的社会文化状况也决定了译者对于中国新时期小说“重短篇,轻长篇”的态度。随着次文化元素的兴起,80年代的日本在文学上进入了村上春树和村上龙主导的 “两村上时代”。前者专注于对现代社会的都市人寂寞烦躁、无所依靠的个人感情进行书写;后者则着力表现战后日本经济高速发展时期青年男女所面临的某种困惑、压抑和无奈。这样一些作家走红的日本战后文学界在80年代越来越内向,越来越忽视(或者说摒弃)文本与社会政治间的关系。也就是说,在小说是否应该积极介入公众的政治文化生活这一点上,中日两国当时的主流文学思潮之间存在着针尖对麦芒般的相互对立。这种思潮上的对立不可避免地导致了日本读者在阅读中国新时期文学时,无法从作品中获得共感。

但是,迅速了解对岸那个不久之前还紧锁国门的大国,已成了日本国民当时的迫切需要。首先,随着中日之间一系列文化经贸合作的开展,中国逐渐成为日本各类海外业务的目的地。了解中国的风土人情有利于避免交流中由文化摩擦带来的障碍,维护(与中国有业务往来的)日本国民自身的经济政治或文化利益。其次,由于主政数十年之久的自民党政府长期追随美国敌视新中国,导致了日本民间对政府外交政策的强烈反对和对外交处境艰难的新中国的深切同情。1978年中日和平条约签署后,被压抑许久的中日民间友好交流热潮爆发,也让两国的外交关系迅速进入蜜月期。日本外务省主持的舆论调查表明,对中国抱有好感的日本国民在1980年达到峰值,占全体国民的78.6%。可想而知,想要了解中国的普通日本民众大有人在。在这样的历史背景下,译者考虑到“不定的大多数”读者的需求,也倾向于把新时期小说作为一种了解当下中国社会的窗口。其依据是,几乎所有中国新时期小说译本的后记里,译者都明确表示,所译的文本表达了当下中国人的生活状况、所想所为。

在这种日本读者对作品内容的兴趣要大于写作手法的时代背景下,译者自然偏向于在同样篇幅中选取描写万花筒般生活片段的短篇小说。

三、80年代前中期中国新时期小说在日本译介的“译者职业多元化”现象

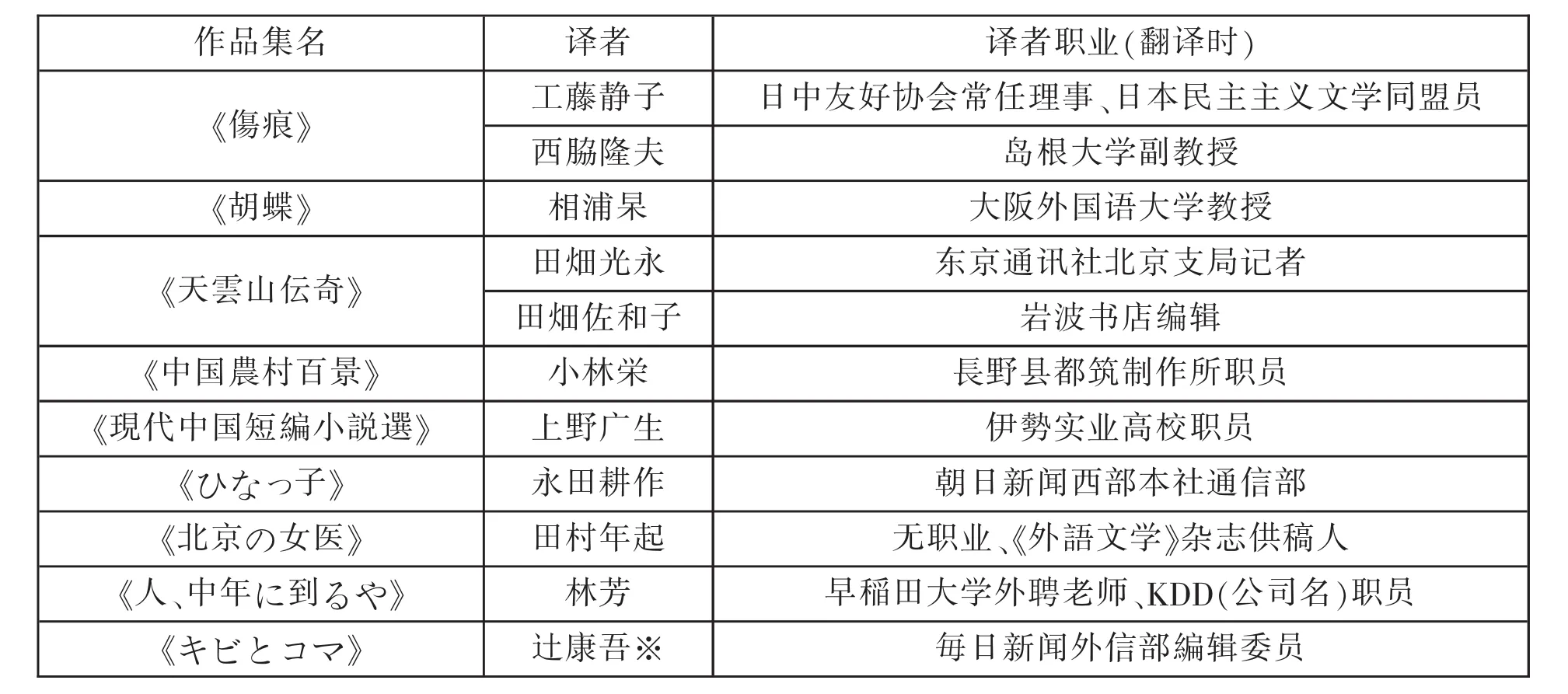

一般情况下,外国文学译介的主力军应该是高校或研究机构中的相关领域学者。然而,在80年代初中期的日本,中国新时期小说译者的职业呈现出多元化的态势(参见表3)。

笔者按出版的时间顺序进行介绍:《伤痕》的译者西胁是大学教授,但他的专业方向是中国少数民族文学与神话,《伤痕》译本是他学者生涯中唯一与中国新时期文学有关的学术成果。另一名译者工藤时任日中友好协会常任理事,负责协调安排中日之间的各种民间交流活动。《胡蝶》的译者相浦杲时任大阪外国语大学中文系教授,是接触中国新时期文学的为数不多的日本汉学界权威之一。

《天云山传奇》的译者田畑佐和子时任岩波书店(此为日本著名出版社)的编辑,曾参与《岩波日中词典》的编撰工作,以翻译《天云山传奇》为契机,佐和子开始了对中国新时期文学的研究工作,著有各类学术成果多部。另一名译者田畑光永时任东京通讯社驻北京记者,专业方向为中国近代历史及政治,是日方报道1973年中日国交正常化的记者团中一员。

《中国農村百景》的译者小林荣在长野县都筑制作所工作。《現代中国短編小説選》的译者上野广生供职于伊势实业高校(相当于国内的中专或职校),具体职务不明。《ひなっ子》的译者永田耕作就职于日本朝日新闻西部本社通讯部。分别翻译《人到中年》的两位译者中,田村年起时年72岁,已离开了工作岗位;林芳时任公司职员,并兼任早稻田大学汉语课外聘老师。《キビとゴマ》的译者辻康吾时任每日新闻社东京本社外信部编辑委员;另一名参与者加藤幸子是曾获得过芥川奖的日本著名作家,但她并不会中文。据笔者对辻康吾的采访得知,加藤主要在翻译过程中负责对日语译文的润色工作。

表3 中国新时期小说译介当时译者职业一览表(按出版时间)

以上就是中国新时期小说译者的职业综述。可以看出,被认为是外国文学译介的传统中坚力量的学者所占比重不大,11人中仅占2席,媒体从业人员占3席,其他职业者(包括无职业人员)占了6席,整个译者群体呈现出职业多样化的态势。从汉语教育背景来看,这些译者可以分为三个类型:母语为中日双语(工藤静子,林芳),高等院校中文专业出身(相浦杲,田畑光永,田畑佐和子,田村年起,辻康吾),自学汉语(小林栄,永田耕作,上野广生)。在此可以看出,译者的中文教育背景和职业有一定的内在联系:具有高等院校中文教育背景的译者多为大学教师和与中国相关的媒体工作者。唯一的例外田畑佐和子参加过《岩波中日词典》等编纂工作,并在离职后担任过东京大学、早稻田大学的中文外聘老师,足可见其汉语造诣之深。而自学中文的译者所从事的全是与中国毫不相关的工作。

四、“译者职业多元化”现象的原因

铁木志科曾说,无论是译者还是研究者,都是活生生的人,他们对文本的认知和语境、价值观、意识形态,以及他们自身所受的训练等有关。①Tymoczko.M. “Difference in Similarity” In Arduini(ed.).Similarity and Difference in Translation.Roma: Edizinoi di Storia e Letteratura,2007,p.34.因此,如要探究这些职业多姿多彩的人之所以成为译者的原因,还需要从当时目标语社会的历史语境、意识形态等超越文本的社会文化因素着手。经过考证,笔者认为,造成80年代初期日本译者职业多元化的原因主要有两点。

其一,日本尚未建立对中国现当代文学的研究体系。据汉学家宇野木洋回忆,他读书时(1985年以前)日本开设有中文系的高等院校很少,绝大多数的汉学研究者都集中在“旧帝大”(即战前日本政府所指定的帝国大学,在日本本土共有7所,战后“帝国大学”的称谓被废除)。而“旧帝大”的研究传统是以汉学古典为中心,建国后的中国文学由于其意识形态的“激进化”和写作方法上的“单一化”被认为并无多大研究价值②2014年1月26日笔者与宇野木洋的对谈。。这样的观念是否正确有待商榷,因为文革以及文革之前存在着非常多元化的“潜在写作”(参照陈思和等人的相关研究),只是由于传播途径的问题导致其中的绝大多数无法被国外学者所知晓。

这种“重古典,轻现代”的研究传统导致当中国新时期文学在七八十年代之交喷涌而出时,日本的汉学界缺乏因对其进行研究的人才储备而“短时间失语”。这种失语客观上为日本的民间人士进行中国新时期文学的翻译出让了空间。正如永田耕作在接受笔者采访时所说:“当我的译作(《ひなっ子》)出版的时候,日本的中国新时期小说译本极少。我的想法是,在日本的汉文学研究者还没注意到新时期小说之前,由我先来译介。”③2013年11月21日笔者与永田耕作的邮件交流。时任东京都立大学教授的汉学家松井博光也提到,在研究者迟迟不介入中国新时期小说翻译的情况下,新时期小说的译者分散在民间,虽然数量不多,但从这批译者的出现可以推测出日本对中国新时期小说译介的潜在需要已经形成。④松井博光:《書評 永田耕作 『最新中国短篇小説集 ひなっ子』(朝陽出版社)》,《中国研究月報》1984-08-25,東京:社団法人中国研究所,第40页。在这里,松井表现出了一定的历史局限性:他只注意到学术界在中国新时期小说译介上的缺位导致民间译者的活跃,却没有研究学术界在中国新时期小说译介上缺位的根源是日本汉学研究中的“重古典,轻现代”这一学术传统。

其二,是当时日本社会中弥漫的中日友好的氛围。这种和古老邻邦友好交流的渴望在日本各阶层民众中引起了强烈的共鸣,才会使中国新时期文学吸引了那么多的民间译者 (以及读者)。其证据就是,在由民间译者翻译的中国新时期文学的译本中,可以发现译者关于中日友好的言说或者行动实践。如小林在《中国農村百景Ⅲ》中写道:“我将在今后继续持续介绍中国现代文学,为中日友好、中日文化交流大声疾呼。”①小林栄:《中国農村百景Ⅲ》,長野:銀河書房,1984年,第304页。永田在《ひなっ子》中写道,这部译本是本名副其实的通过文字宣传中日友好的书。②永田耕作:《ひなっ子》,北九州:朝陽出版,1984年,第242页。《現代中国短編小説選》的译者上野写道,自己于中日国交正常化的1972年开始学习汉语。③上野廣生:《現代中国短篇小説選》,東京:亜紀書房,1983年,第342页。《伤痕》的译者之一工藤时任日中友好协会的常任理事。林芳译《人、中年に到るや》的封面画寒梅图,更是老舍的夫人应邀特意为日本读者创作的。从以上这些提倡中日友好的言说和实践可以看出,如果没有日中友好的土壤,就不会产生译介中国新时期小说的民间译者,也不会孕育出中国新时期文学在日本民间翻译传播的硕果。

五、结论

无论是“出版形式单一”还是“译者职业多元”,都凸显出中国新时期小说在当时的日本游离于主流文学圈之外这一无可回避的事实。导致这一事实的根本原因是,在拥有深厚文学传统,并与西方现代文学密切交流的日本,羽翼未丰的80年代前中期中国新时期小说无法从文学性的角度来取悦读者。文学作品的根本目标是通过民族特色的表达方式追求人类共通的审美情趣和道德情操,倘若作品只是迎合某一时期某一国家内主流意识形态的话,那么对他国读者而言,这部作品至多也不过是一篇文字优美、结构有序的社会学材料。

那么,先驱者们译介中国新时期小说的意义何在呢?笔者认为,新时期小说的译介既是一种对中日两国间友好的呼吁方式,又是一种让日本国民了解中国的媒介。这样的中国并非媒体里的中国,而是通过小说这个载体,由小说中人物所思所想所做而映射的现实中国。80年代前中期的新时期小说之所以在中国社会引起轰动,并非因其文学性和美学价值,而是因其现实主义的创作手法、针砭时弊的写作立场引起了社会大众的共鸣。中国新时期小说在日本译介传播,使日本国民了解了开放不久而依旧显得神秘的古老邻国人民的真实生活和思想诉求。从这个层面上说,现实主义的写作手法和紧贴时代脉搏的文章主题又恰恰成了新时期小说在日本译介的最大理由。