战时日本知识阶层与穆时英的交流*

——从《文学界》追悼特辑到夭折的文艺团体“中日文艺家联盟”

2018-01-24彭雨新

彭雨新

穆时英是中国现代派的代表作家之一,其文学受日本新感觉派影响颇多,被称为中国的横光利一。然而,关于穆时英与日本知识阶层的实际交往过程及战时日本文学界对穆时英的理解与认识,却并未受到广泛关注。

1940年,穆时英遭暗杀前数月,曾与日本文学界有过短暂而频繁的交流。遭暗杀后,以横光利一、片冈铁兵为首的数名作家于杂志《文学界》发表了穆时英追悼特辑。此外,菊池宽也在杂志《文艺春秋》及《华文大阪每日》上分別发表了日文及中文的追悼纪念文,评价穆时英为“中国人的知己中最亲近的”一人,并提及与穆时英一起组织所谓的文艺团体“中日文艺家联盟”的计划。

日本文学界兴师动众的追悼,仿佛体现了与穆时英之间深厚亲密的交谊,以及对穆时英的认可与重视。然而,细读日本文学界的每篇追悼文时却不难发现,执笔作家中除横光利一以外,几乎无人读过穆时英的作品,更不知其作品其实早有日文译介。日本作家与穆时英的交流其实也多为一两面之缘而已。在这种程度的相互了解之下,日本文学界对穆时英兴师动众的追悼活动,以及企图组织的所谓文艺团体 “中日文艺家联盟”,其背后的真正意义也耐人寻味。

因此,本文以战时日本知识阶层对穆时英“大肆追悼”的表象和“相知甚浅”的内实之间存在的反差为契机,通过理清穆时英与日本文学界交往的细节以及穆时英作品的日文译介情况,探究战时日本文学界对穆时英的理解,及谋求与沦陷区建立所谓“文艺联盟”、实施所谓“文化提携”的一个侧面。

一、中日两国对于穆时英生平的探讨

由于本文并不具体分析穆时英的文学作品,在此想着重整理一下关于穆时英生平及包含文学作品以外的侧面的研究成果。中国方面,最初开始介绍中国新感觉派及穆时英的是严家炎的《新感觉派小说选》①严家炎:《新感觉派小说选》,北京:人民文学出版社,1985年版。,此后李今的《穆时英年谱简编》①李今:《穆时英年谱简编》,《中国现代文学研究丛刊》2005年第6期。首次针对穆时英个人,整理了较为完整可靠的年谱,为此后的穆时英研究提供了极大便捷。但由于仅仅是年谱,对于很多具体事件的描述并不详细。2015年出版的新著陈海英的《民国浙籍作家穆时英研究》②陈海英:《民国浙籍作家穆时英研究》,杭州:浙江工商大学出版社,2015年版。,是笔者目前所看到的唯一一本关于穆时英个人的专著。但遗憾的是,作者似乎并未关注穆时英与日本方面的往来情况,参考文献中也无日文相关文献。此外,十分值得瞩目的还有关于穆时英的新论解志熙的 《“穆时英的最后”——关于他的附逆或牺牲问题之考辨》③解志熙:《“穆时英的最后”——关于他的附逆或牺牲问题之考辨》,《文学评论》2016年第5期。一文,文中首次明确考证了穆时英遭暗杀之谜,即穆时英在抗战时期作为“中统”安排在汪伪阵营里的卧底、随后却被“军统”误杀的说法,并指出穆时英确实是真心投靠汪伪政权,所谓穆时英冤死的“冤案”,乃是一个流亡的双面特工因不甘寂寞而精心编造的谎言。解志熙的研究成果也为本文探讨穆时英遭暗杀前夕与日本文坛频繁交流过程中其真正的政治立场提供了重要支持。

日本方面,由于穆时英在日本学界并不算十分热门,至今未见关于穆时英的博士论文或专著。钱晓波④钱晓波:《中日新感觉派文学的比较研究:保尔·穆杭、横光利一、刘吶鸥和穆时英》,上海:上海交通大学出版社,2013年版。由钱晓波2007年向日本杏林大学提交的日文博士论文『日本と中国の新感覚派文学に関する比較研究:ポール·モーラン、横光利一、劉吶鴎、穆時英を中心に』翻译修改而成。全面比较了中日新感觉派,但由于穆时英英年早逝等原因,在论著中只占较小部分。除却一部分考察分析穆时英文学作品的研究成果外,值得关注的还有铃木将久⑤鈴木将久,「裏切りの政治学――中国モダニスト穆時英の選択」『モダニズムの越境』Ⅱ(2002),页52-71。,铃木首次将穆时英的政治生涯纳入研究视野,将穆时英的政治与文学结合起来进行考察。与本文相同的,铃木将久该著作的后半部分亦关注穆时英自加入汪伪政权至遭暗杀这段期间。然而比起与日本方面的接触,铃木更关注穆时英自身的选择,以及其对文艺表现的实践与政治权利的关系。

二、穆时英作品的日文译介情况

穆时英的文学受日本文学影响颇深,在刘呐鸥、施蛰存等同时代作家的日记、回忆录中,均记载有穆时英阅读日本文学的中文翻译,以及模仿日本文学进行创作的相关记录。然而相反的,穆时英的作品在日本的译介情况却鲜有研究关注。整体来看,穆时英在日本的知名度不高,其文学作品至今仍然少有日文翻译。然而,值得关注的是,早在三四十年代,即穆时英原作发表的几乎同年代,即有数部作品被译为日文,一度获得了日本文学界一定的关注。本节将梳理穆时英作品的日文译介情况,并着重分析当时日本文学界对穆时英文学的评价和态度。

穆时英的文风在30年代开始由深受日本影响的新感觉主义,向施蛰存等中国现代派作家所擅长的新心理主义转换。在这一时期,穆时英写作而成的两部短篇小说《黑牡丹》⑥原载《良友》画刊第74期,1933年2月28日。《街景》⑦原载《现代》第2卷第6期,1933年4月1日。,在其中文原作发表后,迅速得到日本出版界的关注,被翻译为了日语。关于《黑牡丹》《街景》的日文译介情况,李征⑧李征,「中国三十年代文学における新感覚派小説手法の受容-穆時英の『共同墓地』をめぐって-」『文学研究論集』11(1994),页 236-218。有如下考察:

《街景》发表后一年即1934年初,由文化集团社的《文化集团》(二卷二期)及世界文学社的《世界文学》(一卷一期),几乎同时译介到了日本。《黑牡丹》则于1940年8月,由河出书房的《知性》(三卷八期)进行了译介。即使不读同杂志所刊谷川徹三著《关于穆时英氏》一文也能明白,这篇翻译是为了纪念穆时英于上海遭到暗杀所刊载的。此外,横光利一在上文(笔者注:横光利一《穆时英氏之死》)中提及“知性八月号所载《黑牡丹》这篇短篇”为加藤淑郎所译。

(李征1994:218-219原文为日语 笔者译)

李征以上述引用部分作为整篇论文的结尾,对穆时英作品的日译情况仅仅提供了基础信息,并未进行进一步的考察和分析。但其对穆时英同时代的译介情况所做的最初的整理,为后续的研究工作提供了极大便利。

然而,引用部分中提及文化集团社的《文化集团》①《文化集团》二卷二期。及世界文学社的《世界文学》②《世界文学》一卷一期。这两本杂志,几乎同时翻译了穆时英的《街景》。在笔者的考证中,却存有疑惑。事实上,《文化集团》该卷号中并未查找到穆时英《街景》或穆时英其他作品的翻译。该期杂志中,仅有金波宇《中国文坛的消息》③日文原题为「中国文壇の消息」。一篇与中国文学相关的文章,且未提及穆时英。为避免单纯性的引用笔误,笔者亦查找了全部卷号的《文化集团》,均未发现穆时英作品的日译刊载。虽然先行研究中这一信息存在谬误,但笔者认为,以李征全文对穆时英的严谨考察来看,这个部分的信息理应不是空穴来风。究竟谬误缘何,还望有机会进一步考证确认。

因此,本文在这里重点关注《世界文学》杂志所译《街景》,及《知性》杂志所译《黑牡丹》中对穆时英及其文学的评价。首先,关于《世界文学》创刊号所译穆时英《街景》,题目《街景》④日文译题为「街の風景」。的正上方附有穆时英的签名照片,正文最后,附有如下《译者注》:

穆时英并不是非常新兴的、突然登上文坛的作家。他已于1928年前后发行的杂志《新文艺》上登载了《黑旋风》(二卷一期)等引人瞩目的短篇。然而,他一跃获得文坛认可,则要到1931年1月号的《小说月报》(二十二卷第一号)刊载《南北极》以后。此后,他又陆续发表了一些短篇,《南北极》《公墓》即为这些短篇的集成。

他以新颖的大众化的表现形式,追求简洁、明快的表现手法。

其著作中常描写压抑的流氓无产阶级。然而对流氓的描写,却伴有严重的意识形态的缺陷。因此,如果他不摆明他自身的立场的话,恐怕,他作为作家是无法成功的。他在1933年有很多劳动成果,然而严格来讲,他似乎已经迈出了没落的第一步。

(《世界文学》1-1:58-63 原文为日语 笔者译)

杂志《世界文学》上并没有注明译者姓名,但从这段《译者注》中可以看出,译者对穆时英的创作经历和写作风格有比较全面的理解和把握,但也明确批驳了穆时英早期最擅长描写的流氓无产阶级存在“严重的意识形态的缺陷”,并且对穆时英的作家生涯做出消极判断,在其创作高峰期毫不留情地指出“他似乎已经迈出了没落的第一步”。因此,《世界文学》杂志虽然在其创刊号这一意义非凡的卷号里选登了穆时英的作品,似乎显示了日本文艺界对穆时英及其文学的重视和肯定,但从译者明确的消极性评价里,亦可以看出日本文学界并不看好作为作家的穆时英。

另一方面,1940年6月,穆时英遭暗杀后两个月,杂志《知性》8月特大号翻译了其短篇小说《黑牡丹》。《知性》除刊载了穆时英《黑牡丹》的日译外,还刊登了谷川徹三的纪念文《关于穆时英氏》⑤日文原题为「穆時英氏のこと」。。不到两页的这篇短文里,三分之二的篇幅记录了二人的两次会面。除交谈内容外,其中亦包括其他与会成员、用餐的餐厅等琐碎信息。令人隐隐感受出作者谷川氏其实亦与穆时英交谊不深,并无过多回忆可写。尤其是提及穆时英的文学时,谷川这样写道:

我对中国现代文学一窍不通,关于穆先生享有怎样的文学地位,我并不能评价。然而,他作为新进作家似乎有很高的知名度。(中略)穆先生的代表作据说有《南北极》《上海的孤步舞》①此处应为谷川的笔误,指《上海的狐步舞》。《黑牡丹》等。我只读过《黑牡丹》。

(《知性》3-8:113原文为日语 笔者译)

从这段描写中亦可看出,谷川氏对穆时英的文学并不了解。从其日语原文的遣词造句中亦可感受出,谷川对穆时英的文学地位、代表作品等文学方面的信息也都是人云亦云。谷川所读过的穆时英的唯一的作品,即同杂志同期所翻译的《黑牡丹》。然而即便如此,杂志社依然选择了谷川徹三来写这篇关于穆时英的纪念文章。因此可以推测,日本文艺界整体对穆时英的理解程度大抵也不过如此,并无更深刻的亲密交谊。

然而,如果仅为几面之缘的浅交,为何又必须要撰文纪念呢?先行研究中并未提及的,《知性》本期最后的编辑后记中似乎透露了真正动机:

能翻译在建设兴亚新秩序的过程中英年早逝的穆时英氏的代表作《黑牡丹》,我们感到无上喜悦。向给予我们种种关照的谷川、丰岛两氏及译者表示感谢。

(《知性》3-8:296原文为日语 笔者译)

短短两句话的总结,却提及了穆时英是在“建设兴亚新秩序的过程中英年早逝”,这一句总结即暗示了对于日本文艺界,穆时英的政治意义远大于其文学意义。通过对同时代译介情况的整理可以看出,在穆时英创作高峰的三四十年代,即有日本文学杂志对其有所关注。甚至有可能两本杂志同时对其短篇《街景》进行了译介。

然而,日本文艺界中真正关注穆时英文学的人,对其文学本身的评价并不高。并且,穆时英遭遇暗杀后,日本文艺界对穆时英的回忆、纪念文章中均无人提及《街景》一文,亦可见当年《街景》的日译并未引起日本文学界的广泛关注。

另一方面,时至今日,穆时英的文学在日本可以说是依然没有引起广泛关注。虽然在日本的中国近现代文学研究领域,可以见到关于穆时英的《红色的女猎神》②如中国文艺研究会机关志《野草》第91号(2013)「特集中国モダニズム文学を読み直す」对于施蛰存的《魔道》和穆时英的《红色的女猎神》做了集中解读。《空闲少佐》③如李征(2013)「一九三二年の上海:戦争·メディア·文学:穆時英の『空閑少佐』をめぐって」『アジア遊学』(167),页6-19。《南北极》④如城山拓也(2007)「穆時英の現実認識--「南北極」と「ナイトクラブの五人」を中心に」『中国学志 (賁)』(22)大阪市立大学中国学会,页55-77。張建明(2010)「穆時英作品における口語表現について--伝統文学への『南北極』の受容を中心に」『関西大学中国文学会紀要』(31)関西大学中国文学会,页61-76。《夜总会的五个人》《断了条胳膊的人》等作品的研究成果。然而穆时英作品的日文译介,依笔者管见,仅有二玄社的《中国現代文学珠玉選》中,由西野由希子氏翻译的穆时英的 《上海的狐歩舞》。因此,穆时英文学在日本的受容情况和研究展开,依然存在很大空间值得努力。

三、穆时英访问日本及与日本文学界的交流

穆时英于1939年底参加汪伪政权,至1940年6月被暗杀的大半年时间里,曾两度访问日本,并与日本作家、文艺界人士展开了频繁交流。根据穆时英被暗杀后杂志《文学界》⑤1940年第7卷第9号。刊载的穆时英氏追悼特辑中日本作家与穆时英会面、交流的情况,以及杂志《文艺春秋》《华文大阪每日》所刊登的菊池宽对穆时英的追悼文等材料,可以总结得出,穆时英访问日本及与日本文学界的交流情况如下:

1939年秋冬(约为11月),随汪伪政府行政院宣传部长林柏生的使节团一道,作为“一行电影界人士中唯一的作家”⑥今日出海《穆君の不慮の死をいたむ》《文学界》第7巻第9号,页184。首次访日。由穆时英提出“比起参观名胜,更希望归国前能与日本的作家见上一面,即使是一个人也好”,于是由今日出海和菊池宽牵头,组织了一场纯粹由日本作家参与的欢迎会。穆时英于是很兴奋地在纸上写下了横光利一、片冈铁兵、林房雄等名字。第二天,在大阪大厦如愿会见到了横光利一、片冈铁兵、林房雄、尾崎士郎、菊池宽、久米正雄、今日出海等日本作家。

1940年4月,日本派遣国民使节团访华,参加汪伪政府成立庆典。穆时英与随团访华的菊池宽、谷川徹三于上海几度见面。菊池宽在此次上海会面期间,曾劝说穆时英来日本作半年左右的游历,穆时英也似乎有此意愿。另一方面,穆时英与谷川讨论了关于上海文艺界、林语堂、现代中国文学全集以及中日书籍的互译问题。

1940年5月,为答谢上月日本国民使节团来华参加庆典,穆时英跟随由林柏生、杨鸿烈、褚民谊等组成的汪伪政府答谢使节团再度访日。此次访日,穆时英依然与菊池宽有比较亲密的交流,并总计见面了三四回。此外,还会见了阿部知二、草野心平、今日出海、河上徹太郎等日本文艺家。松崎启次在《上海人文记》①松崎啓次,『上海人文記』(高山書院,1941)。中提及,穆时英从日本返回上海后,曾兴奋不已地向他反复讲述在日本见到了菊池宽、久米正雄、林房雄、阿部知二等日本作家,以及与日本作家们一起在长崎遇到美丽少女等回忆。

在这些交流访问中,可以看出菊池宽与穆时英的互动比较频繁,而横光利一作为对穆时英在新感觉派文风上颇具影响的作家之一,两人间的交流不乏纯文学性的讨论。因此,本节将分别考察穆时英与横光利一、菊池宽的交流情况,及《文学界》追悼特辑中日本作家们对穆时英认识的整体倾向,从而探究战时日本文学界对穆时英的理解程度,以及企图透过穆时英达到的真正 “诉求”。

(一)穆时英与横光利一:中日新感觉派间的文学交流

1940年7月《文学界》刊载的穆时英氏追悼特辑中,第一篇悼文即出自横光利一之笔。横光利一作为日本新感觉派的中心人物,对包括穆时英在内的中国新感觉派带来了巨大影响。对于中日新感觉派间影响关系的讨论,可以看到阎振宇的《中日新感觉派比较论》②阎振宇:《中日新感觉派比较论》,《文学评论》1991年第3期。、靳丛林的《中日新感觉派小说创作之异同》③靳丛林:《中日新感觉派小说创作之异同》,《吉林大学社会科学学报》1992年第2期。、钱晓波的《中日新感觉派文学的比较研究:保尔·穆杭、横光利一、刘吶鸥和穆时英》等研究成果。然而,日本甚至法国文学对中国新感觉派产生巨大影响的同时,中国新感觉派对日、法的逆向影响与交流几乎为零。因此可以看出,穆时英与横光利一于1939年冬天的一夜会面,及追悼文中横光利一对穆时英文学作品的具体评价显得弥足珍贵。另一方面,纵观日本文艺界对穆时英的全部回想和记录中,唯一真正具体地阅读、思考和评价过穆时英文学作品的,只有横光利一一人。

穆时英与横光利一初次会面之时,即开门见山地询问横光,日本的新感觉派如今怎样了。被穆时英询问后,横光也才突然重新意识到了日本新感觉派已经发生了巨变。横光在脑中几番整理后,向穆时英做出了郑重说明,事后却仍感到自己的说明有不足之处。可见,在横光利一眼里,穆时英是一位重视、理解新感觉派的文学者,值得他将日本新感觉派的现状,甚至自己对日本新感觉派的苦恼与坚持向之倾诉。

此外,对于《知性》8月号译出的穆时英的短篇小说《黑牡丹》,横光利一做出了如下评价:

《知性》八月号登载的短篇《黑牡丹》是穆先生的作品。日本人大概不能理解这部作品的真正价值。表达方式虽然是新时代的新形式,内容却是由中国传统所支撑的近代中国的苦恼。我能感受到这种苦恼如烟雾般弥散攀升。作品当中,一个青年追逐一位舞女。并不是追逐她的肉体,而是追逐插在她发间的康乃馨。但是,在一条夜路上,舞女被狗咬伤,只剩她的肉体倒在地上。不见了康乃馨的踪影,追逐康乃馨的青年只有愕然呆立。这一象征性的手法,蕴含在这部新感觉派的短篇小说之中。

(《文学界》7-9:175 原文为日语 笔者译)

从横光利一的点评当中可以看出,他对穆时英的《黑牡丹》十分肯定,并从内容上、手法上明确认可了这是一篇“新感觉派的小说”。能够得到日本新感觉派中心人物横光利一的认可,可以说是穆时英对新感觉派文学的探索之路上的一大成功。在前文中,横光向穆时英解释如今的日本新感觉派时,强调了如今的日本新感觉派是在努力为自己国家的传统赋予新意义、提出新解释。而横光从《黑牡丹》中感受出了“由中国传统所支撑的近代中国的苦恼”,实际上是脱离了手法之外,对穆时英作品中暗含的新感觉派的本质精神提出了认同。

然而另一方面,值得注意的是,横光利一在上述短评中,对小说《黑牡丹》的内容理解与原文存在明显出入。对比杂志《知性》的翻译可以看出,日译版在内容情节上基本忠实于穆时英的原文,而横光所述“在一条夜路上,舞女被狗咬伤,只剩她的肉体倒在地上。不见了康乃馨的踪影,追逐康乃馨的青年只有愕然呆立”这一情节与小说明显不符。也许是文章仓促写成,其间存在横光利一记忆有误、主观臆断的可能性,但从这一处明显的错误中,我们可以推测横光对穆时英的文章大概只简略地看过一遍,未曾反复细读。此外,正如横光所言,“日本人大概不能理解这部作品的真正价值”。除横光利一之外,日本文艺界再无人关注穆时英的文学本身,反而是“绕开”了穆时英的文学,与穆时英展开了所谓的“亲密的交流”。

(二)穆时英与菊池宽:从最亲近的知己到“中日文艺家联盟”

关于菊池宽与穆时英的交流情况,可考证的材料主要有二:其一为中日战争期间,日本在中国沦陷区发行的中文杂志《华文大阪每日》第五卷第三期,即1940年8月号所载菊池宽《穆时英君之死》一文;其二为菊池宽主办的日本文艺杂志《文艺春秋》中的《话的屑笼》①专栏日文原题为「話の屑籠」。专栏,特别是1940年8月份的专栏中出现了有关穆时英的记录。《华文大阪每日》所刊《穆时英君之死》与《文艺春秋》的相关记录几乎同时刊登,即菊池宽分别在中日媒体上发表了对穆时英的悼念。以文章内容来看,几乎可以断定中文追悼文《穆时英君之死》为《华文大阪每日》编辑选译自《文艺春秋》中的日语文章。

中文追悼文《穆时英君之死》在内容上主要有以下三个要点:第一,文章记录了菊池宽与穆时英于1940年2月于日本、4月于上海、5月于东京的三次会面;第二,阐述了菊池宽与穆时英的亲密关系,文章开篇便提及“因为穆君是我最近得到的中国人的知己中最亲近的一人”;第三,也是最重要的一点即是,菊池宽在与穆时英的短暂而频繁的接触中,希望能够借穆时英之力组建所谓的文艺团体“中日文艺家联盟”。《华文大阪每日》所刊原文这样写道:“我想组织一个中日文艺联盟以为日华文化提携的一策。关于这计划的实行,也有许多在指望着穆君的呢。”②《华文大阪每日》第五卷第三期(1940年8月号),页33。

其实,《华文大阪每日》选译的这篇悼念文,通过与《文艺春秋》所刊菊池宽的日文原文作对比即可发现,中译版其实存在不少明显的错漏。首先,《穆时英君之死》中第一大内容即二人的三次会面,在时间上存在错误。1940年2月,没有其他任何记录显示穆时英去了日本。而根据《文学界》追悼特辑中大部分日本作家的回忆,以及菊池宽的日文原文,可以推测出穆时英、菊池宽二人初次见面的正确时间应为1939年秋。第二,关于二人的亲密关系。从二人短期内频繁的交往情况,以及菊池宽所回忆的关于穆时英的很多细节可以看出,二人关系较穆时英与其他日本作家相比算是比较亲密的。然而《文艺春秋》的日语原文中,有评价穆时英为南京汪伪政府麾下唯一的纯文学者,是一个有着如日本人一般潇洒风貌的青年作家之外,并未提及诸如“穆君是我最近得到的中国人的知己中最亲近的一人”这样的语句。因此,笔者在此怀疑这句标志二人亲密关系的表述,或出自《华文大阪每日》编辑的润色,为了在较短的篇幅中明确强调菊池宽、穆时英二人的深情厚谊,或者还有其他未被发现的菊池宽的日文记录。关于这一点,笔者将在日后的研究中继续调查。最后一点错误是,关于菊池宽企图拉拢穆时英与自己一起组建的文艺团体,其名称并非“中日文艺联盟”而应为“中日文艺家联盟”。

“中日文艺家联盟”因最终并未以此名称成立,所以极少在相关研究中见到有关论述。其实,所谓的“中日文艺家联盟”可以说是菊池宽在抗日战争期间,作为日本文学者对日本军国主义的国策奉行而做出的一大尝试。彼时,日本正值近卫文麿内阁当政,提出了一系列关于所谓“中日亲善提携”的怀柔政策。在文艺方面,日本文艺界的国策遂行的具体方式,则体现在对于所谓“日华文化提携”的努力。正如菊池宽在《穆时英君之死》中所言,菊池宽组织“中日文艺家联盟”的目的旨在“为日华文化提携”献计献策,而穆时英即为菊池宽选定的中国方面的“合伙人”。菊池宽为什么会挑中不会日语的穆时英,而不是南京汪伪政府麾下其他精通日语的文艺界幕僚呢?通过对于“中日文艺家联盟”日后发展轨迹的考察,可以推测出菊池宽个人的一种坚持,以及他选择穆时英的真正原因。

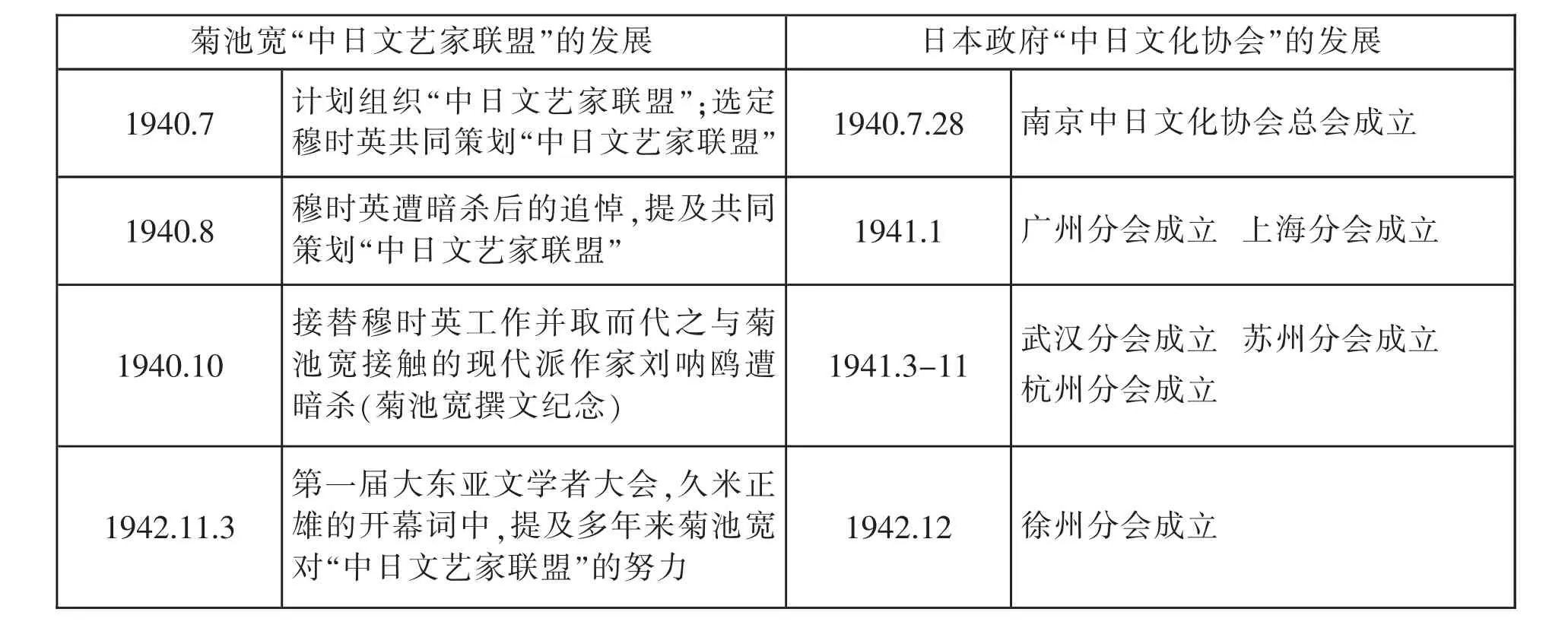

在菊池宽为组建“中日文艺家联盟”而四处奔走的同时,日本政府与汪伪政府合作组建了官方的文化提携亲善组织 “中日文化协会”。关于“中日文化协会”的创设和发展,有赵梦云①赵梦云主要关注中日文化协会上海分会的情况,著有如趙夢雲(2005)「「中日文化協会」に関する初歩的な考察——上海分会を中心に」『植民地文化研究』(4)植民地文化研究会,頁225-239等论文,并考察了武田泰淳居留上海期间的相关情况,以及上海分会机关志《文协》。、衫野元子②杉野元子「南京中日文化協会と張資平」『藝文研究』(87),(2004),页255-277。等先行研究的优秀成果。参照其中关于“中日文化协会”成立发展过程的讨论,可以总结出如表1所示的发展轨迹。通过表1中将菊池宽的“中日文艺家联盟”与政府官办组织“中日文化协会”的创设轨迹进行对比即可发现,同样是为国策“日华文化提携”而协力的组织,菊池宽的“中日文艺家联盟”几乎是无视政府官办组织的存在而与其平行发展的。

表1 菊池宽“中日文艺家联盟”与“中日文化协会”的平行发展

通过观察先行研究中整理出的官办组织“中日文化协会”的成员名录即可看出,这一政府级别的组织里,几乎没有作家、文艺家,反而充斥着政客官僚。然而关于“中日文艺家联盟”的成员,由于该团体最终并未成立,并无确凿资料。然从名称上即可推知,菊池宽是旨在建立中日两国“文艺家”们的联盟。联盟策划伊始,日本方面由菊池宽、久米正雄参与,中方则选择了投靠汪伪政权麾下的中国现代派代表作家穆时英和刘呐鸥。然而随着中方文学者接二连三的遭遇暗杀,以“中日文艺家联盟”为名的国策文艺团体终究未能组建起来,取而代之的是日本军国主义的文化机构“日本文学报国会”主办的大东亚文学者大会。1942年,于东京召开的第一届大东亚文学者大会的开幕词中,久米正雄对菊池宽“中日文艺家联盟”之梦做了回顾。因此从某种意义上,可以说大东亚文学者大会对于菊池宽和久米正雄来讲,即是所谓的“中日文艺家联盟”蜕变后的一种结果,至少大东亚文学者大会包含了菊池、久米等人当初对“中日文艺家联盟”的坚持与寄望。然而众所周知,大东亚文学者大会的中心团体日本文学报国会的主要成员几乎纯粹由作家及文艺家构成,参与大会的亦均为东亚各国的作家和文艺家。从这个意义上也可以看出,正如久米所言,大东亚文学者大会在某种程度上实现了菊池宽当初构想和坚持的中日“文艺家”们的联盟。

然而分析至此,再重新回过头来看菊池宽当初选定穆时英的理由,应在于菊池于《文艺春秋》中对穆时英的评价——南京政府麾下唯一的纯文学者,是一个有着如日本人一般潇洒风貌的青年作家①《菊池宽全集》第24卷,文藝春秋,1993-2003,页437-438。。菊池宽留下的记录中并未具体评价过穆时英的文学作品,只提及过穆时英有描写日本空闲少佐的短篇小说《空闲少佐》。菊池宽对于穆时英作为纯文学者的认识,不知有多少来源于二人短暂而频繁的交流,亦或有道听途说的嫌疑,以目前所掌握的材料仍不可考,然而穆时英作为菊池宽多次提及的“中日文艺家联盟”组建的关键人物,在这一夭折的文艺团体中起到了先导性的重要作用。因此,菊池宽虽然对穆时英作为文学者的“内实”并不了解,然而附逆后的穆时英,既有当时日本军国主义所渴求的“亲日反共的正确政治立场”,又有其个人作为“纯文学者”“青年作家”的身份,可谓满足了菊池宽对于奉行国策、实践所谓“日华文化提携”“中日文艺亲善”的合作伙伴的最大要求。

(三)穆时英与《文学界》同人:文学与政治之间

纵观杂志《文学界》的穆时英追悼特辑,可以看出执笔的日本作家们对穆时英的印象主要有三个特点。第一,大多数人几乎与穆时英只有一面之缘,且因穆时英不会说日语,彼此间的交流均比较浅显。第二,除横光利一以外,几乎无人读过穆时英的任何作品。第三,多人提及穆时英的所谓政治上的典范性。

首先,撰写追悼特辑的五人中,除今日出海在穆时英两次访日时均有会面外,其他日本作家仅与穆时英有过一面之缘。其中,草野心平虽然在1940年5月穆时英第二次访日时参与了使节团的活动,却并未与穆时英说过一句话,甚至没有被介绍给彼此认识。草野心平是在穆时英被暗杀后,翻看当时的集体合影时才发现自己原来与穆时英也有过交集。然而,即使交情浅显至此,草野心平也执笔了穆时英的追悼文,让人不得不怀疑草野心平对穆时英有何回忆可追,以及《文学界》近乎牵强地撰写穆时英追悼特辑的目的何在?

其次,本文在前章曾分析了横光利一对穆时英《黑牡丹》的评价,然而纵观特辑,真正读过穆时英作品的,其实只有横光利一一人而已。片冈铁兵亦直言,对于穆时英是怎样的作家,由于他的作品没被翻译过,自己也无从知晓。然而正如本文所考,穆时英的《街景》《黑牡丹》都是在当时已被译介到日本的,只是片冈铁兵没有去查阅而已。此外,阿部知二也并未在追悼文中提及穆时英的文学。与穆时英两度见面、相对熟络的今日出海曾在穆时英首次访日时,获赠了穆时英的三本作品集。可见穆时英是希望今日出海,乃至日本文学界了解他、肯定他的文学的。然而今日出海只在追悼文的最后一段用一句话提及了穆时英的作品集——“全是些旧作品,尽是所谓的都市文学啊、辞藻华丽的东西”②今日出海《穆君の不慮の死をいたむ》《文学界》第7巻第9号,页184。,并说“从今往后才正是能写一些有他自己风格的作品的时候,他却在这个时候死了。他大概十分死不瞑目吧”③今日出海《穆君の不慮の死をいたむ》《文学界》第7巻第9号,页184。。今日出海在文章中对获赠的三本作品集一带而过,且评价中暗含贬义。虽寄期望于穆时英的“今后”,但可以看出今日出海对穆时英既有的文学成果并不重视,也未给予肯定。

最后,虽不十分露骨,《文学界》追悼特辑里可以看到几处明确褒扬穆时英的政治立场的描写。首先,特辑中载于各位日本作家的追悼文之前的,是杂志社记者从中国发回的现场报告。报告结尾处有这样一句总结:“总之,穆先生虽然结束了他如此清名美誉的一生,我们却不能让穆先生的死毫无意义。我们想要以此为契机,促进中日文化人的提携及各项相关事宜。”①《手紙(現地報告)》《文学界》第7巻第9号,页173。《文学界》追悼特辑在这样一个总的基调下,追悼是为了给穆时英的死赋予“意义”,是为了以穆时英的死为契机,促进日本军国主义国策“中日文化提携”的发展和实施。

例如,草野心平的文章中最后总结道:“(我们会将你②括号内为笔者补注。)为了新亚洲而做出的牺牲活用在其他方面。因为这不仅对于你,对于我们来讲也是用科学的方法实践着一个正确的梦想。”③草野心平《穆時英氏のこと》《文学界》第7巻第9号,页177-178。今日出海也写道:“真希望 (你被暗杀前④括号内为笔者补注。)能再当心一些,好多在关于中日问题的舞台上活跃下去。”⑤今日出海《穆君の不慮の死をいたむ》《文学界》第7巻第9号,页184。片冈铁兵则写道:“仅仅是一位作家的穆时英的转向,即引发了重庆方面的恐惧。(中略)重庆方面的人们,对穆时英的转向的重要性有很深刻的认识。”⑥片冈铁兵《憂鬱な美しい顔》《文学界》第7巻第9号,页179。关于片冈铁兵在这里提及的“穆时英的转向”的重要性,片冈于1939年6月30日的《朝日新闻》上发表的穆时英追悼文则更加详细地叙述了这一观点⑦解志熙(2016)亦援引片冈此文的一部分作为结尾,但误称其刊载于《东京日日新闻》,且《新命月刊》的汉语翻译存有部分疑点。。片冈在文中写道:

他(指穆时英——笔者注)直到最近仍然在重庆,是相当激进的抗日左翼作家。然而他却突然参加了亲日阵营,并开始活跃其中。曾两度访日,与我等会面。为什么他能够抛弃抗日意志,而毅然地参加到日本的东亚新秩序建设中来?倘若能把他的必然性和心理过程艺术化,而传递给中国民众,也许会成为对和平的伟大的宣扬。并且这无疑也强化了把中国的知识阶级拉到汪政府影响下的精神根据。仅仅这一点他的死已经可惜。

(片冈1940:66原文为日语 笔者译⑧本文翻译时参照底本为:片岡鉄兵,『文学的紀行』,(相模書房,1940)。)可见,片冈对穆时英最大的肯定与期待即在于其政治上的转向,对穆时英文学的最大期待则在于,将他为何亲日、如何亲日的心理过程艺术化、文学化,再将其渲染、渗透给中国的知识阶层和人民群众。

因此,从以上对《文学界》穆时英追悼特辑的分析可以看出,追悼特辑并不是真正为了缅怀日本作家与穆时英之间多么深厚的情谊,亦不是为了纪念穆时英作为作家、文学者取得的文学成就,而是将穆时英遇刺事件作为军国主义的政治宣传手段,企图将穆时英树立为中日文化人中的政治典型,鼓吹和宣扬穆时英脱离抗日的重庆国民党,转向加盟亲日的汪伪政权的附逆行径,妄图将穆时英定性为奉行日本国策、实践“中日文化的亲善与提携”的英雄文化人形象,并通过褒扬和鼓吹穆时英作为作家、文化人的这一政治典范性,从侧面宣扬日本军国主义的对华国策、继而干预渗透中国文化人和知识阶层。

四、结语

通过以上关于穆时英于抗日战争期间在日本的受容情况的考察可以看出,穆时英的作品虽然早在三四十年代就开始被日本杂志关注、译介,但日本文学界对穆时英文学的评价始终不高,此后亦未引起广泛持续的关注。

1939年底穆时英附逆加入汪伪政权后,与日本文学家、知识阶层展开了短暂而频繁的交流,短时间内会见和结交了为数不少的日本作家。然而在众多日本作家中,唯有同为新感觉派的横光利一与穆时英有过文学方面的探讨,其余包括菊池宽和《文学界》同人作家们在内的日本知识阶层,比起穆时英的文学本身,更看中穆时英作为转向的亲日中国作家的政治典范性。

其中,在政治立场“亲日”的基础上,一方面,菊池宽相对来讲更看重穆时英作为 “纯粹的作家、文学者”的身份,并希望能与穆时英这样的“纯文学者”合作组建国策文艺团体“中日文艺家联盟”,由此实现菊池宽在对日本军国主义国策“日华文化提携”的一致奉行下,建立由所谓的纯粹的“文艺家”所组成的文艺团体这一构想。另一方面,撰写《文学界》追悼特辑的日本作家们则几乎完全抛开了穆时英的文学本身,甚至并不顾及他们与穆时英相交甚浅的内实,几乎牵强附会地大肆撰文公开纪念。可以说仅仅是一场政治大秀,旨在宣传穆时英的政治典范性,以及穆时英作为中国的亲日傀儡政权内部的文化人,对日本国策“日华文化提携”起到的积极推进作用。

关于穆时英与日本的关系,及穆时英文学在日本的受容情况,还存在许多空白和疑点值得继续考证。此外,历来受关注的课题——穆时英的作品所受到的日本文学的影响,其实也并不局限于横光利一等日本新感觉派作家。关于这一点,笔者有机会将另外撰文考证。穆时英因附逆加盟汪伪政权,长久以来被冠以汉奸文人的身份,在文学研究领域并没有引起足够关注。关于其生平及其文学值得再思考再探索的空间极大,且留作今后的课题。