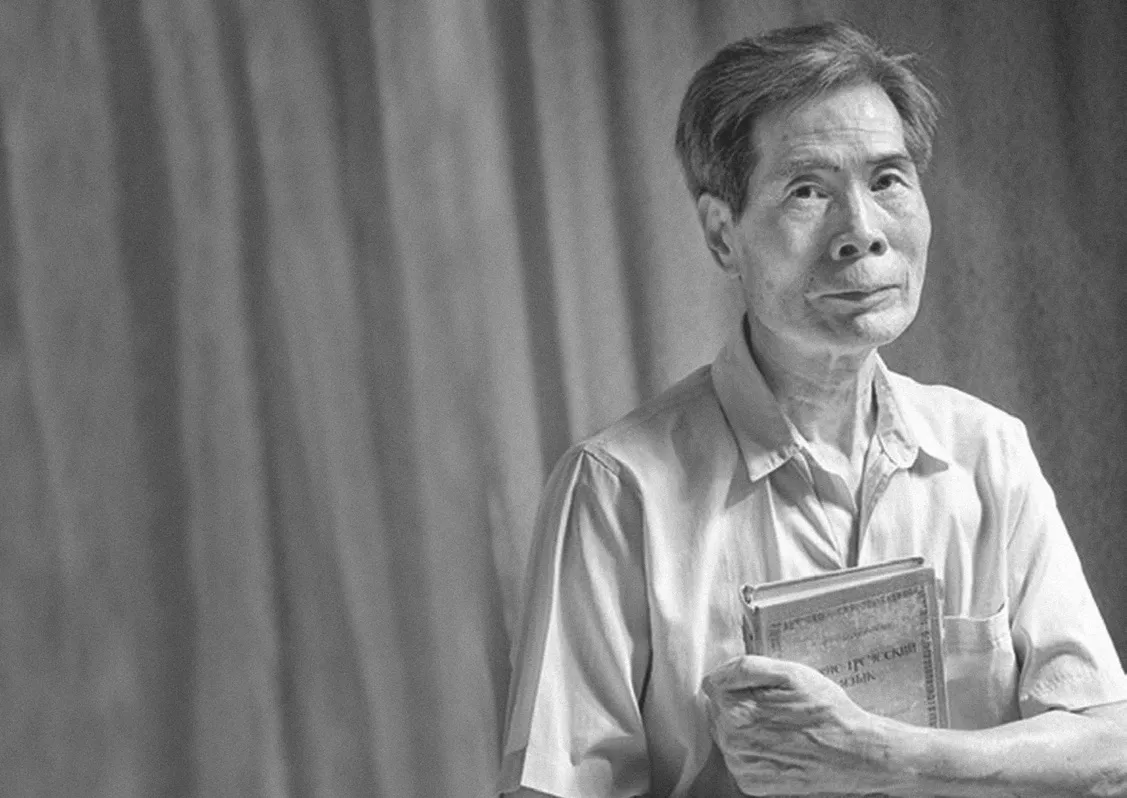

引慈云于西极,注慧雨于东垂

——王焕生先生二三事

2018-01-24李川

李 川

中国社会科学院外文所

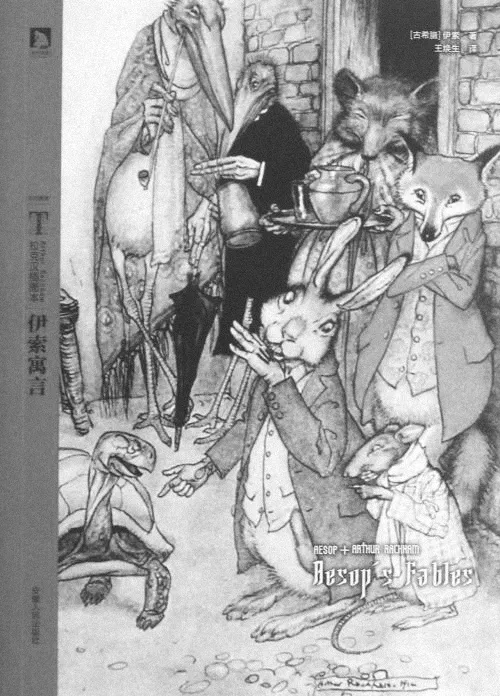

但凡对外国文学稍有涉猎的读者,未尝有人不知道王焕生先生的,他的《伊索寓言》《沉思录》以及“荷马史诗”已成为当代译坛的经典之作。谓之经典,乃因为它们不只是专家学者案头的研究参考,而且也在普通读者之间流传广泛。在当代翻译家中,能够做到如此雅俗共赏程度的译者,实属凤毛麟角,仅此一点,亦可见先生的翻译成就。先生五十余年如一日,孜孜不倦地贡献了诸如荷马、伊索、米南德、西塞罗、李维、琉善等希腊罗马作家的作品三十余部,为古典学界的标杆性人物。认识王焕生先生大约十年了,早有动笔写一点什么的想法,每有此念,乃又迅速打住,先生之学浩瀚无涯际,论其为学为人,皆非我所能任。此次《传记文学》编辑部特辟专栏,为现代翻译大家树碑立传。我想个人尚有些独有的优势,即和先生毕竟在同一个单位,约略知道的稍微多一点,因此也就借此机会,将我所认识的先生写出来。尽管仍旧只是先生之“全部”的一鳞半爪,却也不揣谫陋,借此抛砖引玉,以期更为全面、精深的传记面世。

一

初见先生时的激动,如今仍记忆犹新。我那时博士刚毕业,来中国社科院外文所请教陈中梅先生古希腊语问题,楼道布告栏旁边见一清癯的白衣老者,正仰头认真地看着布告,忽就觉得此老好生面熟,并且随即也就确认,这不就是那位古希腊翻译界的大家王焕生先生吗?我本来很内向的,更不善于与人搭话,然却彷佛有一股力量,推着我不由自主地走过去,老人听见脚步声,回过头来,我打一声招呼“王老师好”。先生微笑着点一点头,即正面看时,见得是仙风道骨般的人物。他问我何以会记得他,先生因退休得早,没有赶得及带学生,古典学研究毕竟乃小众,是以在单位内的影响反倒不及社会上影响大,先生的一句“怎么记得我”不由得使我感到一丝悲凉。激动之情已然溢于言表,说道:“我当然认得您老啊, 您翻译的‘荷马史诗’鼎鼎大名。”和先生聊过几句,看看到了吃午饭的光景,便匆匆告别。其后我进入外文所工作,便有了更多与先生的见面机缘。

先生在社会上的名望,大半由于其与罗念生先生翻译的“荷马史诗”,这是直接从古希腊语翻译的版本,某种程度上可视之为古希腊的“罗王之学”。前虽有傅东华、杨宪益、曹鸿昭及陈中梅等先生的多种译本,然傅、曹的译本自英文转译,就中文论,曹有不及傅处。杨宪益先生固然是翻译大家,却又只翻译了《奥德赛》(他译作《奥德修纪》),译文固属精彩,却采用散体。陈中梅先生的翻译注释丰赡,功力深厚,为独力从希腊原文翻译荷马之第一人,然其行文略显滞涩,其刻意处反倒损失了荷马诗风的明快。罗、王的译文就其全帙而言与陈、傅、曹诸家相当,就其翻译来源而言又胜于傅、曹而抗衡陈,就其语言风格而言则又不输杨而胜于陈,就其研究功力而言则罗、王博涉而陈专攻,博涉多优,专攻小劣。综合而言,罗、王译本堪称诸家翻译中的翘楚。此译本一出,遂成为广为传颂的佳作,和陈中梅的译本一起成为“荷马史诗”汉译的两座高峰。

每每和先生谈及“荷马史诗”,先生却并不以此自矜,倒彷佛不甚以为意,他只说当时来所里工作时,外文所的传统是传帮带,即老一辈的学人帮助、引导年轻一辈的学人,科研工作也是按照计划模式进行的。“荷马史诗”是这个传统计划下的产物,先生说翻译“荷马史诗”是罗念生先生的要求,罗先生翻译时已八十高龄,他译完《伊利亚特》第一至九卷,第十卷至475行而未经整理,嘱咐先生将“荷马史诗”译完。先生言及此段掌故,语气相当平和,乃是阅尽沧桑后的淡泊。现在的年轻人大概极难理解老一辈人的情怀,外文翻译不仅是个人兴趣的问题,也担负着民族自振重要任务。是否有完善的译本,乃关乎此一民族、此一国家在国际翻译格局中的地位。这套影响了中国一代代人的“荷马史诗”,不知耗去罗、王两代人多少心血,其质朴明快、不假雕饰的语言极能传达原作的神韵。如今,世界各民族的大部分史诗都有了汉译本,许多皆直接从原文翻译,如芬兰的《卡勒瓦拉》、英伦半岛的《贝奥武夫》、西亚的《埃努玛·埃利什》以及印度的《罗摩衍那》《摩诃婆罗多》,它们与“荷马史诗”一道,共同诉说着现代化以来中国人的取经故事。

先生的翻译特别注重语言的准确、畅达。我曾拿自己翻译的《神谱》《劳作与时令》请教先生,先生告诉我说,语言流畅是第一位的,不过应当照顾其在古希腊语中的基本意思,不要刻意用既有的汉语故实掩盖希腊语语义。先生对此虽无理论著述,他的翻译确实体现了其理论主张。荷马诗作其实与口语距离不大,或者径直就是口语(如果照帕里-洛德理论看,荷马乃是一位得摩达克斯式的“故事的歌手”),且并不押尾韵,又采用六音步格律。有的汉语译文显得滞涩,丧失了口语的明快;有的刻意求押韵,又违背了古希腊语的畅达。先生的译本则并无上述之弊,读来朗朗上口。诸如“掌管不死的众神明”“紫铜色的天空”“玫瑰色的手指”“有翼飞翔的话语”等皆声韵并佳的妙译。荷马已经成为中国人精神生活的一部分,也在逐渐丰富着汉语的表达,而这一切应当归功于先生以及其他荷马的翻译者们。

先生之所以取得如此大的成就,除个人天分之外,自当归因于其异常的勤奋。他是双栖多能型的翻译家,古希腊语、拉丁语皆能运用自如,他的翻译题材,跨域史诗、戏剧、寓言、演说等多个文学门类。除了“荷马史诗”之外,他翻译的新喜剧《恨世者》《伊索寓言》,罗马哲人皇帝奥勒利乌斯的《沉思录》(此书当年因温家宝推荐而名噪一时,顿使洛阳纸贵、坊间出现若干译本,而终以此本为最上乘),政治家、演说家西塞罗的《论老年》《论友谊》《论功和国》,普劳图斯的喜剧,普罗佩提乌斯的哀歌,等等,或为此类作品只此一家的孤本,或为多个译本中的上选。他的译笔清新自然、典雅流丽,读之而不觉其为异域文化的作品,尽洗去翻译腔调,非有多年翻译经验,怎能达到此种炉火纯青的境界?先生涉猎的领域,大多属于前人所未曾作过的工作,在古典学逐渐形成一股潮流的当下,其建树犹如榛莽中的巨树,为后来者所不及、所仰望。他是罗念生、杨宪益之后最重要的古希腊语翻译家之一,也是极为最重要的拉丁语翻译家。因其突出的翻译成就,2011年9月,他被授予“意大利共和国总统奖章”,这是国际学界对先生多年辛勤劳作的认可。

二

先生是位诗人气质的翻译家,活得真诚,坦荡,而又一丝不苟。我每次在所里碰到先生打招呼,他都很认真、很热情地停下来,问你最近怎样、你的职称解决了没有啊,交流中并没有年龄的隔阂,倒似多年的老友。先生不是寒暄,而是发自内心的关怀。这是那一代文化人特有的气质,一种传统文化熏陶下的浓郁的人情味。此种气息已经被高强度、快节奏的工作稀释殆尽。如今的工作环境中,打招呼已经沦为一种有口无心的程序或仪式,擦肩而过,略一点头便行色匆匆往前赶,微信、电邮等现代化手段,似乎使面对面的交流显得有些多余。先生雍容自如,而又润物无声,和先生交谈时,总有种宽裕厚重之感,即便是在帮你纠正错误,也感受不到他是在教训你,每次见之,恍如和希腊圣贤对饮。这或许应当归因于古典文化的浸润吧。

先生人缘特好, 就他这个年龄和资历,当仁不让地属于所里的元老级人物,然而先生永远那么和蔼,永远以最大的善意对待每一个人。他和我们这帮晚辈关系处得非常好。我请他给古希腊文学组作讲座,先生从来都是热情答应,乐于提携后学。当时所里启动创新工程,每年都有一次专业讲座,陈中梅先生通常让我和先生联系。先生的讲座朴实无华,却极有分量。他对希腊罗马的文学史、文化史了如指掌,娓娓道来。虽然是小范围的讲座,却吸引了全院的人来听,有位文学所的老师听完先生的讲座后对我讲,你们所真是君子之风,听先生的讲座如沐春风,令人精神升华。以后每次见我,都问道,古希腊罗马讲座还有吗?先生与世无争,而又默默无闻地工作,其奉献精神令人感佩。

先生在学问上一丝不苟,他对于自己要求严格,也会自然流露到对他人的态度上。我学习希腊文,乃是因专业“倒逼”的原因,接触古希腊语时,已经开始读博士了,基础当然远不及古典学专业的,尤其是发音往往不准。有次向先生请教一句希腊文的意思,先生叫我读一遍,发音带有浓厚的英语腔,而且有些音根本也没发对,先生却并无批评之意,而是一遍遍地给我示范这些词的发音,其待人之真诚,为学之严谨,于此可见。所里原来有个非常好的风气,无论年龄大小,一律互称名姓。近年,因为年轻一代逐渐成为所里的主要成员,称呼上也起了微妙的变化,对于年长的便毕恭毕敬地称呼“某某老师”——这本是一种称呼,我们这一代人并无厚非,不过来所较久的老人们说,这种称呼很不好,削弱了所里平等的氛围,先生他们这些老人们,仍旧保持着旧时习惯。每次收到先生的邮件和赠书,上面写的是“李川同志”,这称呼对我,彷佛很陌生,却实在相当亲切。

先生退休之后,孜孜不倦地贡献了数量巨大的翻译精品,除了业务上继续发光发热,他还作了许多业务之外的事情,比如帮助所里编所史等。说到所史,还有个小插曲,因年代久远,当年的某些档案材料证明、个人回忆难免有所出入。在新年联欢会上曾有个退休的老同志看了所史,可能感觉对自己所在研究室的回忆有些偏差,很不满意,便在全所联欢时表示抗议。由此可见这活儿其实是费力不讨好的事,先生却将此事视为分内之事。所史反映这个所成长的轨迹,是前人学术经验、生活阅历的总结和升华,不惟给所里留下一份精神财富,且为后来者提供宝贵的经验借鉴。然而所史的编撰涉及方方面面,有些并无现成档案和材料,全凭回忆,由此可见耗去先生多少心血。即便偶有遗漏,亦属人情之常。不计个人得失,但求于公有利,这便是我从所编史这件事上认识到的先生。

先生喜欢观围棋,来所里总有几个棋友,每次在老干部活动室总会看见先生在观人对弈,神态很是悠闲。老年而能如此,是所谓老有所乐。

三

先生是言必信,行必果的。他们这一代人,每个人心目中都有一个中国复兴之梦,不是什么好高骛远,而是那一年代普遍的集体无意识。先生1939生人,中华人民共和国成立后正是二十几岁的年轻小伙儿,看照片帅气而且正气。那时候百废待举,国家需要的乃是军事、化工及石油方面的人才,学理工科为社会主义添砖加瓦是许多大学生的共同信念。而当时奉行“另起炉灶”、“一边倒”、“打扫干净屋子再请客”的三大外交政策,通常的途径便是留学苏联。先生当时在外语学院读书,学习俄语,准备留学苏联学科技。不过中苏后来关系恶化,苏联方面不会再轻易让留学生学科技了,这情形和现在欧美对话的武器禁运、技术封锁之类政策一样,故而便不得不调整个人理想。在奉行集体主义理念的时代,个人发展必须和集体选择结合,每个人的命运便是不成文的四字箴言:“服从分配。”先生因此被分配到莫斯科大学语言文学系,学习和科技距离并不很近的古希腊语、拉丁语专业。对于先生而言,这是命运安排,不过也安时处顺,他并没有像俄狄浦斯那样反抗命运,而是选择了接受这一切。

学校里开设拉丁语课和古希腊语课,而授课语言和教材皆为俄文。先生在国内虽然学习过一年俄语,却远远说不上能够顺利地交流和听讲,因此,同去的七人之中便陆续有人回国或退学,先生是他们那批人中唯一坚持到现在而又成就最大的人。古希腊语、拉丁语都是死语言,仅限于书面,并没有人直接交流,先生回忆其留学经历,说当时基本的课业便是在教室里学习,学古语言应当耐得住坐冷板凳。一般人会以为枯燥、乏味,并且特苦恼,这种感觉先生也有,然坚持下来之后便苦尽甘来,存世的古希腊、拉丁语文献虽说赶不上汉语之丰,数量却也极为可观。语言便是打开希腊人、罗马人思想和文化之堂奥的钥匙,先生在这两块土地上勤恳劳作,他的成果和收获今天已经为世所共知。

当时中国给在莫斯科的留学生每人60卢布,而非洲学生是每人90卢布——当然非洲的学生是有苏联出资补助的。这些钱不够去食堂吃饭,通常他们一行人是在宿舍自己煮面条吃。留苏期间,也是国内三年自然灾害时期,先生他们没赶上,这不能不说是一种上天的眷顾。不过,先生回国后,等待他的,不是他所学习的古希腊语、拉丁语的业务,却是十年动荡。

先生回国是1965年夏天,他被分配到中国社会科学院,起初不叫外文所,叫做文学所的外文组。先生因所学专业的缘故,由语言所转来外文所,随罗念生先生学习、工作,但是却没时间钻研业务,而是熟悉国情。后来,社科院许多学者被下放到“五七”干校劳动,这其中便有俞平伯、钱锺书夫妇等。先生也就没办法搞什么专业的翻译,而是在河南的荒地上作了建筑工。先生讲,整个社科院的人都下放了,一锅端,其中也有年龄一大把的老人。先生对这段经历虽不多谈,却似乎有无尽的感慨。在他温和、清癯的面容上现出的,是一种悲悯的情怀。

在干校期间,先生主要是劳动、学习和运动,不得沾边业务。他干过农活,当过瓦工和电工,不过先生对此却极为淡然,认为这养成了其“勤俭持家”的习惯。他回京恢复工作,是在“文革”后期,是从《伊索寓言》开始的。市面上关于《伊索寓言》的书,有多个译本,而先生的译本,却是再版、重印次数最多的。我有次在食堂碰到先生,问先生说,您的《伊索寓言》有好几个出版社的版本,我看到还有某某出版社的。先生淡淡地回答说,这个出版社其实并没有跟我联系过,那是盗版的。我问怎么不追究他们的责任,先生说打官司牵扯精力,并且这种小出版社生存也不容易。推己及人,对社会多贡献而少索取,乃是他这一代人的共性。先生虽学的是古希腊语,却是一名老共产党员,是共产党员中那种红而且专的,这词固然有些老,我实在找不到其他更贴切的词汇来替代。

先生每每谈及古希腊专业,都归功于罗念生先生的鼓励,罗先生是古希腊研究的老前辈,中国古希腊学术的奠基人之一。当时所里由罗念生、王焕生和水建馥组成了古希腊罗马的研究小组,出版了大量翻译精品。罗先生的古希腊戏剧、水先生的散文诗歌等,现在仍旧是古希腊文学翻译中的必要参考书目。而先生则在希腊、罗马两块阵地耕耘,他的《琉善哲学文选》(琉善,周作人据希腊语译作路吉阿诺斯)、《古希腊罗马散文选》《西塞罗文集》等,在改革开放之后都陆续出版,近几年更是笔耕不辍,佳作频出。先生这一代人,因“文革”的经历,所以特别珍惜时间,争分夺秒,以填海追日的行动,对以往流逝的光阴作最好的追索。先生于2017年夏天,完成了《古罗马戏剧全集》的翻译,包含普劳图斯、泰伦提乌斯及塞内加这些罗马作家的戏剧,首次以整体面貌翻译到中国,堪称古罗马戏剧的开山和集大成翻译。

先生学问虽大,私淑弟子不少,却因体制原因,没能亲自带研究生。有位名教授曾感慨,先生这样的人,都不能带学生,真是智慧流失。今年初中国人民大学成立的古典学院,先生出席该学院的挂牌仪式,想来年轻的学子们,见到这位老翻译家,能够传承他的学问。在此诚挚地祝愿王焕生先生!