民族文化的思考者任继愈传(之一)

2018-01-24郭梅

郭 梅

杭州师范大学文创学院

家世及童年

我对巴金的《家》很有同感,就是那个样子,在封建大家庭里,财产是共同的,收入都交公,没有私人财产,然后统一分。这种平均分配很不公平,好的坏的,勤的懒的都一个样。

——任继愈

1916年4月15日,任继愈出生在山东平原县的一个军官家庭。任氏一族自明代以来书香传家,家境殷实、家学深厚。

悠久的家族历史也编织了复杂的人际关系——类似于巴金笔下《家》里四世同堂的传统封建主义大家庭模式,任家看似人丁兴旺、一团和气的融洽气氛背后却是人心冷漠。不过,童年的任继愈仍然拥有自由宽松的成长环境,这恐怕要感谢他的父亲,任继愈曾这样回忆道:

封建家庭的突出特点就是封建家长制,子女要绝对服从家长,不能反驳,婚姻不能自主,等等。我的父亲在这个封建大家庭里很受气,于是就离开这个家,考上了保定军官学校,这也是我们世代书香的任家出的第一个行伍之士,但父亲仍然很喜欢读书。

任继愈的父亲任箫亭毕业于保定军官学校,与顾祝同等多位国民党高级将领都曾是同窗好友,曾亲历抗日战争的惨烈并且一度官至少将,但由于为人清高耿直,不喜溜须拍马,终没能一路青云。无心插柳柳成荫,任父年轻时的叛逆却无意间为自己的孩子创造了一个“新世界”,使得任继愈得以在那片沃野之上肆意奔驰,忘情呼吸,为他的童年保留了一份纯真。

与父亲的文武皆长相比,任继愈的母亲温婉、贤淑,她就像春夜细碎温柔的雨丝悄无声息地滋润着任继愈清澈而童稚的心灵,细腻而又深沉的母爱对任继愈的人格塑造起到了无可替代的重要作用。

年少时的任继愈充满了对世界的好奇与渴盼,他明亮而澄澈的眼睛探究着世间一切所可能发现的奥秘,从目之可及的地平线到浩渺无垠的穹宇,小小的世界里总有数不尽的问号。从小就体贴懂事的任继愈并不会拿自己无尽的困惑去打扰忙碌的长辈,尽管越来越多难以排解的疑问常常叫他困扰,聪明如他很快就找到了一个可靠的新朋友——书籍,在那浸润着墨香、凝固着岁月的书页里,他擎着照亮蒙昧与无知的火把,昂首阔步地朝生命更高更远的境界迈去。当时,小小年纪的任继愈并不知道,这种打破砂锅问到底的探究精神正是他日后倾尽了毕生热情的哲学事业所不可或缺的重要素质。

难忘的启蒙教育

我最忘不了的,是我小学的老师——小学老师最无私,学生的成就越大,他越开心。

——任继愈

启蒙阶段的教育对于每个人而言都是至关重要的,任继愈的启蒙老师们便为他传奇般的人生写下了重要的序言。

任继愈原名“又之”,富裕的家庭条件使他四岁时便有机会进入私塾学习。随着资本主义浪潮对中国近代社会的冲击,私塾逐渐演变为小学。入小学后,老师把“又之”这一名字改成了“继愈”,即继承韩愈遗风的意思,足见老师在小任继愈身上所寄予的厚望与关注。有意思的是,任继愈后来确如老师所愿成为了一代大家,但却不是在韩退之绽放异彩的文学领域,而是在那寂寞孤独的哲学领域。

任继愈就读的小学是山东省立模范小学,班主任名叫曹景黄。曹老师是山东新泰人,专门教授语文课。由于当时施行级任制,所以一直到小学毕业任继愈所在的班级都由曹老师负责管理。曹老师讲语文课有自己的套路,绝不照本宣科,擅长举例,不但形象生动,而且诙谐幽默,给年幼的任继愈留下了深刻的印象。比如,有一次,他在讲《论语》“臧文仲居蔡,山节藻棁”一节时,这样说道:“‘蔡’字古意为龟,而今人又以‘龟’为贬低、辱人之语,而曹老师老家的村庄又叫蔡家庄,以此看来,岂不就是乌龟庄?”学生闻之皆忍俊不禁。

曹老师不仅擅长课堂教学,也深谙教育之道。一次,任继愈在作文中写道:“吾乡多树,每值夏日,浓荫匝地以待行人憩焉。”曹老师批阅后,以为“焉”字用得极佳,便大大地表扬了任继愈一番,使任继愈受到了莫大的鼓励。从此,任继愈在写作上的兴趣便愈发浓厚了,其坚实的古汉语基础便是从这个时候开始打下的。

曹老师授课还有一个极特别的地方——当时的中国社会虽说已开现代文明之风,但骨子里却还保持着老式做派,封建思想和伦常观念根深蒂固,而曹老师却敢在课上向学生传播性启蒙知识,引导学生树立健康的“性”观念,养成美好的道德品质。

除了传授启蒙知识之外,曹老师还经常告诉学生一些做人的道理,比如有一次在学习《论语》“胁肩谄笑,病于夏畦”一篇时,曹老师便将其中一句“巧言令色,鲜矣仁”与当时社会上颇为常见的谄媚逢迎、巴结讨好的不良风气结合起来讲,告诫学生为人必须正直清高。曹老师的教诲影响着任继愈幼小的心灵,使他一生都俭朴自制,专攻学术,绝不趋炎附势,一直保持着高洁质朴的人格品质。

在曹老师指引下,任继愈还养成了良好的学习习惯,他说:

我学习分数不是最高的,但是我学习的成绩比较扎实。譬如说,我的考试分数不是很好,但是我考完以后总要自己检查差错在哪里,考试以后我有这么个习惯,看哪个地方没弄好,没弄对。所以我所得到的东西并不一定比考一百分的得到的少。所以考试对我有实际的意义,自己上心哪。我不是名义上得到多少分,我的成绩嘛,比那个满分也不是太差。就最终结果来说,应该是这样。

中学时代

我觉得鲁迅的文辞也很美,有力量,有功夫。……我喜欢鲁迅的文章,还喜欢鲁迅写的字。

——任继愈

任继愈的大部分初中时光都是在老家平原县度过的,在当时日本侵略者不断的肆虐下,整个山东岌岌可危。庆幸的是任继愈的初中时光并未被日益紧张的局势所影响,反倒幸运地邂逅了几位对自己以后的人生产生重大影响的良师——

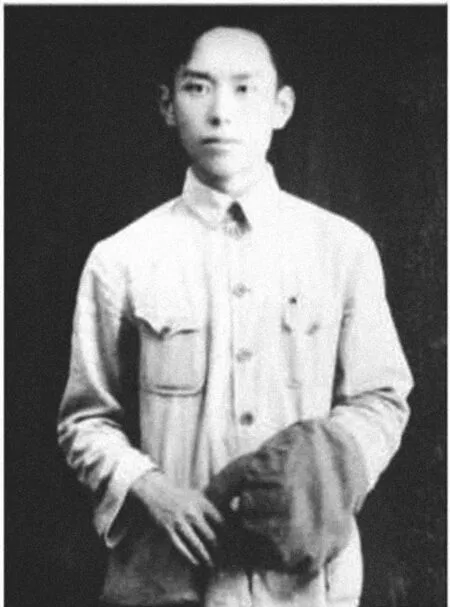

1934年高中毕业前夕的任继愈

另一位对任继愈产生影响的国文老师叫刘海亭,巧合的是,刘老师也是平原人。刘老师授课严谨认真,写得一手漂亮的赵体字。后来,由于职位之争被人诬陷贪污钱财,刘老师一时诉辩无门,又觉受人侮辱再无颜面见同事和学生,于是忍辱离开了学校。时间荡涤了记忆之中太多的细节,可这件事情却在很多年后依旧让任继愈难以忘怀,善良的任继愈始终对刘老师的蒙冤离开感到痛心与遗憾,当年单纯的他并不了解现实世界的残酷,但老师落寞的背影却在他心里留下了深刻的印记。

刘海亭老师走后又有一位姓涂的老师任教国文。涂老师不喜欢古代文学,时常在课堂上谈论鲁迅、郭沫若等新文学的旗帜人物,让学生们耳目一新。涂老师文采斐然,有时还会在课堂上诵读自己创作的短篇小说或散文,才子风度俨然,令学生十分钦慕。

随着山东局势的日益吃紧,任继愈无奈辗转到了济南才得以完成初中学业。大明湖潋滟妖娆,美丽不可方物,但异乡美景带来的愉悦很快为浓烈的思乡之情所吞噬,朋友与亲戚的关心始终无法弥补父母爱的缺失所带来的遗憾与寂寞,于是,远离父母的任继愈将身心全部投入在浩淼的书海之中,个人的喜怒哀乐、悲欢离合都变得微不足道,世事无常的变迁、历史不可阻挡的大势、世界的风云变幻,那些或近在咫尺或遥不可及的昨天与今天都令他着迷。其中,鲁迅的深刻与智慧,特立独行与深邃睿智更深深吸引着任继愈的目光,他说:

我觉得他看问题比较深刻,透过表面现象,一针见血,有这么一个好处。我觉得鲁迅的文辞也很美,有力量,有功夫。……我喜欢鲁迅的文章,还喜欢鲁迅写的字。

高中的时候,任继愈到了北平,进入北平大学附属高中。其第一任校长宗真甫高瞻远瞩,有成大事的魄力,留法的经历也使他的办学风格多少带有些异域色彩,除常规课程之外,附属高中还向学生开放各类选修课程,教材也不作统一的规定,完全由老师自行根据教学需要选编。学校也并不只抓学生的文化课程,而是期望学生德、智、体、美全面发展。在这样自由、宽松的氛围中,任继愈在老师们的指引下从对老庄等中国传统哲学著作的涉猎到阅读梁启超、胡适、冯友兰等人探讨老子等哲学思辨的文章,任继愈在不断地向哲学靠近。

可以说,三年高中生活的丰富积累使任继愈在学识和气度等方面都到达了一些同龄人所不可比拟的高度。可令人遗憾的是,这所优秀的高中过早夭折在了动荡的岁月里,只办了四年就停办了,但学校实体的消亡并不能磨灭留存在精神上的印痕,任继愈正是在这所学校里与哲学真正地邂逅,也使他从此找到了生命前进的航标。

永远的西南联大

当时进哲学系的一共有十几个人,最后剩下三人,我便是其中之一。

——任继愈

面对时代的震荡与世人的苦难,任继愈曾在很长的一段时间里渴望成为一个悬壶济世的医者,但那是在邂逅哲学之前。当他的生命突然遭遇哲学,便注定会为之痴迷一生,因为,只有面对哲学,他才能体会那犹如高山流水般和谐的生命共振。

理想之于人类,如同羽翼之于飞鸟、氧气之于生命。1934年,拥有明确人生方向的任继愈凭借不懈的坚持与努力,以骄人的成绩考入北大哲学系,从此在哲学的通衢上昂扬阔步地前行。

北大浓厚的学术氛围和优越的办学条件为任继愈在专业知识和实践研究等方面打下了坚实的基础。在北大,任继愈师从汤用彤、钱穆、熊十力等名师,在哲学世界里夜以继日地耕耘、播种,耐心而执着。

值得强调的是,对于年轻人来说,哲学始终不曾是一只好“饭碗”,直到今天,哲学专业的就业前景恐怕也不容乐观。为此,任继愈也曾迷惘、困惑,他身边有不少同学“弃暗投明”,陆续离开了哲学系,另谋出路,这使得原本就极其冷清的哲学系变得更加萧条。可是,这个世界之所以如此可爱,就是因为总有那么些个“痴人”坚守着理想和信仰,恰如任继愈之于哲学的忠诚。后来,任继愈回忆这段往事时,虽然只是只言片语却难掩骄傲之情:“当时进哲学系的一共有十几个人,最后剩下三人,我便是其中之一。”这可能就是17世纪荷兰哲学家斯宾诺莎所说的“为真理而死不容易,为真理而活就更难”吧。换言之,年轻的任继愈在真理面前便是一位勇士。

随着脸庞上的稚气一天天淡去,充实而又愉快的大学时光也逐渐走到终点。任继愈在北大哲学系收获的不仅仅是哲学,还有更加成熟的人生观与世界观,他对世界的观照和悲悯之情也从简单关注个体命运上升到了家国存亡的高度。1938年,任继愈从北大哲学系毕业,一心向学的他希望拓深自己的学术研究,但动荡的时局打破了象牙塔中的宁静。

随着战火的蔓延,北大和清华、南开被迫一路往西南迁移,先迁往湖南,在长沙设立国立长沙临时大学。不久,南京沦陷。1938年,三校不得不决定继续迁往云南昆明,合并为西南联合大学。战争的动荡与落后的交通使徒步转移成为了唯一的选择。闻一多、袁复礼等教授携同学生共240多人历经体检、书写志愿书等一系列繁琐的程序之后,怀揣着憧憬与希望开始了他们不凡的征程。从长沙到昆明,全程三千多里,历时六十余天的旅程强化了任继愈的心智,也打磨了他的灵魂。

风餐露宿、跋山涉水的苦旅并不能打倒哲人的意志,而这人世间的困苦却叫他无法忽视。迁移过程中目睹了西南地带偏僻的乡村充斥着混乱、蒙昧与贫困,这是从小家境殷实的任继愈所无法想象的黑暗。一股强烈的悲哀与痛心攫获了任继愈的感官,使他不禁发出了这样的感慨:

中华民族这么一个苦难的民族!抗战的重担就压在农民的身上,而农民又这么个状况!我就觉得值得研究中国的文化问题,那个时候我就开始转向中国哲学史。

正如英国哲学家罗素一样,对于人类苦难痛彻肺腑的怜悯牵动着任继愈的灵魂,促使他为了同胞的命运而努力奋斗。是什么造成了中国农民的现状?在对中国文化根源提问与释疑的过程中,任继愈的思想逐渐明朗,他认为,作为一个中国哲学史的研究者,不了解中国的农民,不懂得他们的思想感情,就不能理解中国社会;不懂得中国的农民、中国的农村,就不可能懂得中国的历史。这次刻骨铭心的经历对任继愈而言意义非凡,不仅使他将浓浓的爱国之情与人文关怀融入自己的学术研究,并且提升了他的思想境界,令他更加坚定了为人民、为国家奉献自己的决心。

跨越千山万水,历经千辛万苦,一路风尘,北大师生终于抵达了昆明。学校的设施实在是简陋得可怜,临时搭建的茅草房代替了红砖灰瓦的现代化建筑,没有窗户更不会有玻璃,杂草丛生的土坝略略打理下就是运动场。任继愈乍一看到西南联大的校舍时曾感到失望,但他很快便走出了那样的情绪,联大的校舍成了战时师生们憩息的港湾。那时师生大都住在一幢三层楼的宿舍里,任继愈作为研究生与几位北大教授一同住在靛花巷的宿舍里,大家朝夕相处,没有辈分等级的隔阂,只有浓浓的关怀。他们谈学术也聊政治,他们回忆往事也希冀未来。西南联大的民主氛围是无处不在的,这使任继愈即便在动荡的岁月中依旧可以在学术上得到长足的发展。时任教育部长的陈立夫曾三次给西南联大下达命令,要求联大的教材内容、考试方式等都要和全国统一,并且要通过教育部的审核。联大教授经讨论后向教育部门作出了拒绝的回应,幸运的是,第四次命令再也没有来过,特立独行的联大迸发出了惊人的活力。

照本宣科是绝对不会出现在联大课堂上的,教授们各抒己见,彼此增加交流,促进良性竞争,学术硕果累累。冯友兰的《中国哲学史》、金岳霖的《论道》以及汤用彤的《汉魏两晋南北朝佛教史》等都完成于此。

独立进取的学术精神深深地影响着年轻的任继愈,但西南联大所给予他的不仅仅是书本上的知识,校园里浓郁的人文氛围更给予了无限的力量,使他在探索知识的道路上始终保持着旺盛的精力。这种人文氛围不是苍白的空谈,它是对理想持之以恒的追求,是对真理坚持不懈的探索,是在战争残酷的硝烟中笑面人生的勇敢姿态。

初到西南联大时的任继愈

日军飞机经常过来轰炸,学生们早就司空见惯。学校在排课时已经尽量避开轰炸相对密集的时间,但总还是会有许多出人意料的灾难不期而至,琅琅读书声常常被淹没在炮弹恐怖的叫嚣之中,不断有建筑在战火中崩塌。有一次,一位牛津大学的教授这样对西南联大的学子们描述英国人民在战争中的遭遇:一座被炸出了一个大窟窿的百货大楼第三天依旧挂出“open as usual”的牌子,结果一个更大的窟窿报复性地降临,但更令人吃惊的是,第三天百货大楼的门口竟出现了“more open as usual”的牌子。这样的乐观主义在联大也并不缺乏,虽然硝烟弥漫、物价飞涨,但师生们还是满怀希望地等待明天。任继愈的爱国情怀变得更加豁达,痛苦与灾难并没有使他深陷仇恨的泥淖,反而拓宽了他的视野。在如此恶劣的环境下,自1938年至1946年,西南联大先后培养了本科生3700余人,他们中有不少人后来在各自的领域中发挥着中流砥柱的作用,并且为中华人民共和国的建设倾尽了生命的热力,在中国教育史上留下了不可磨灭的光辉一页。

西南联大赋予了任继愈一生受之不尽的精神财富,使他不论身处何种境遇,都能够淡定以待、泰然处之,遭遇困境坚韧不弃,面对功名云淡风轻,对待生命庄重严肃。任继愈曾经说过,西南联大时期的求学经历是他个人学术生涯中一个关键的时期。那个时候他还年轻,满怀着朝气和理想,有一种为学术而献身的蓬勃向上的精神理念,虽然无论生活环境还是学术环境都相当艰苦,但他就是在那样的环境中开始一生的学术历程。

2006年2月,任继愈在接受《中华读书报》的采访时说:“西南联大生活很苦,做学问有一定困难。清华还抢救了一部分书运到云南,北大完全没有,一把火烧光了,不过当时滇黔铁路是通的,国外的书和杂志都能看到,普通的书也能买到。昆明在当时是个国际大都市。有好书大家也抄。另外,我们这一辈人小时候都要背书,脑子里记了很多东西。所以做学问还行。”也许,正是因为资源匮乏,才珍惜每一样东西;也正是因为安静的读书环境不易得,才更加痴迷于读书。

西南联大与抗战相始终——它在颠沛流离中组建,在日寇飞机轰炸的间隙中上课,以极其简陋的仪器设备从事教学与研究工作。1943年12月,林语堂从美国回来应邀在西南联大演讲时,很为师生们坚强的精神所感动,对他们战胜困难取得的成绩连称“了不得”。

任继愈回忆说,西南联大当时在人文社会科学方面曾是全国领先的。他举了几个例子——闻一多先生研究《诗经》和《楚辞》,文献考证功力深厚,而且还利用西南地区民族民俗的活化石使自己的学术研究别开生面。语言学大师罗常培利用西南地区的特殊条件,开辟了少数民族语言研究的新领域,1949年后成立的民族语言研究所的大多数青年学者都是罗常培的学生。贺霖先生创立了“西洋哲学编译会”,主持西洋哲学名著的翻译工作,造就了不少哲学翻译人才,后来商务印书馆出版的西洋哲学名著系列丛书主要是由西南联大时期的这批青年学者完成的。汤用彤先生撰写的《汉魏两晋南北朝佛教史》出版以来,国内外还始终没有一部著作可以取代它的权威地位。历史系的雷海宗先生讲授中国通史,上课时只带几支粉笔,从来不带讲义和书本,却都能将历史事件和年代讲得准确无误,并结合他丰富的世界史知识把中国古代史放在世界历史的大范围内来考察,大大开拓了学生的眼界,丰富了学生的知识储存。主讲“佛典翻译文学”选修课的陈寅恪先生也是如此,上课时虽然带了一包袱书,但从不翻看,娓娓讲来,令人忘倦。这些名师带给任继愈的影响不可谓不大,他们是任继愈学术道路上最闪耀的指路明灯。

西南联大图书馆

任继愈还曾回忆西南联大当时多元共存的学风,像北大中文系教授罗庸先生讲唐诗课,后来闻一多也开了唐诗课;闻一多开《楚辞》选修课,第二年罗庸也开了《楚辞》课。不同的人讲授的风格和内容也各异,学生则受益颇多。教授们之间也不自高门户,而是互相学习,比如闻一多经常夹在学生中间听沈有鼎先生讲《周易》,陈寅恪讲的那门“佛学翻译文学”,中文系、历史系、哲学系的助教和讲师都来听课,所以他就得了个“教授的教授”的雅号。

任继愈还提及这样几个细节——历史系的王玉哲二年级时,曾对傅斯年研究《齐物论》作者的观点提出过不同意见,甚至在报刊上反驳过傅斯年,后来他想考傅斯年的研究生,担心傅先生会心存芥蒂,犹豫再三,才壮着胆子报名,而傅斯年最终录取了他,师生间还相处得很好。杨振声先生在指导本科毕业论文时,有一位学生因怕自己的观点与老师的观点不同而通不过,后来杨教授告诉他,只要认真研究,掌握原始材料,言之成理,持之有故即可,师生要是观点都一个样,学术怎能发展呢?

西南联大的课余学术演讲会很多,给任继愈的启发也相当大。他曾回忆说:“西南联大学术空气很浓,学术演讲几乎天天都有,有时一天还不止一场,有文艺的,学术的,时事的。还有如诗歌朗诵、音乐欣赏等,活动多在每天晚饭后,星期日则在白天。有不同爱好的同学有选择地自由参加。以上这些都是临时性的,联大师生经常举办的不同社团组织的歌咏、诗朗诵、话剧等也很活跃。师生们物质生活艰苦,精神生活却十分活跃丰富。”

在联大的老师里,给予任继愈影响较大者不少,其中,首推冯友兰先生。他是著名的哲学家,当时西南联大的文学院院长,在师生中颇负盛名。冯友兰先生讲课条理清晰,善于简化复杂的事物,具有极强的概括能力并且极具幽默感。在有关冯友兰先生的记忆中,有一件事情总是被任继愈不断地提起,那就是冯友兰先生拒绝接受美国永久居住证。这样的民族气节显然打动了同样具有赤子之心的任继愈,正如他自己常挂在嘴边的那句话:“无论作为一个普通公民,还是作为一名学者,第一位的是要爱国。”任继愈和冯友兰先生亦师亦友,直到多年后,提到冯友兰先生,任继愈的字里行间仍然满是深情:

冯先生的文才、诗才,出自天赋;冯先生的勤奋和毅力,应努力去学;冯先生的爱国主义精神,则必须学。

哲人常往,哲理长存。

日来月往,悠悠此心。

汤用彤先生是任继愈在西南联大攻读硕士学位时的导师,他为人质朴、简单,且肃穆严谨,平日里不苟言笑,衣着土气,但这些都不会掩盖他的气质。不过需要强调的是,汤先生虽十分严谨,但也温情细腻,更多的时候他扮演着慈祥长者的角色,给予了任继愈很多关怀与提点,其中最让任继愈感激的,便是汤先生为他去冯家提亲的事了。那时任继愈和冯钟芸的感情早已到了谈婚论嫁的程度,两人却迟迟没有行动,着急之下,汤先生决定亲自到冯家去谈这桩婚事,为了表示郑重其事,汤先生还特地穿上了长衫马褂。此外,在工作上汤先生也给过任继愈不少提携帮助,这些都让任继愈的心中充满了感激。

熊十力先生也是任继愈铭感于心的恩师。熊先生讲课颇具特色,教室是从来不用的,课堂就设在自己家里,上下课时间也完全随意,动辄连着上课三四个小时,当中都没有休息。讲到精彩之处,激动中还常伴着习惯性的小动作,要么动手比划,要么笑声大得可以震动屋瓦,甚至会伸出手在学生头上或肩上拍上一掌,非常率性。熊先生对于教育有着执着的追求,他讲学时从不问对象,总是一味苦口婆心地循循善诱,对于中华民族文化的深爱使他养成了义无反顾、百折不回的精神品质,并渗透在他的言行之中,时时感染着任继愈,甚至可以说任继愈的爱国情结有一部分正是在熊先生的影响下形成的。熊先生为人率真,喜怒皆形于表,不掩不藏,坦荡从容。“九一八”事变后,随着中日局势日渐吃紧,越来越多的学生加入到了救亡图存的队伍之中,熊先生虽不愿参与政治,但对学生运动却予以支持。熊先生对祖国的一腔深情任继愈看在眼里烙在心上,他说自己一辈子都忘不了这位恩师,他始终都铭记着熊先生的勉励:

做学问就要立志做第一流的学者,要像上战场一样,义无反顾,富贵利禄不能动其心,艰难挫折不能乱其气。