台湾媒体“十九大”报道的框架分析

2018-01-16韩少卿

韩少卿

摘要:中共十九大作为大陆最重要的政治新闻事件之一,受到了台湾媒体的密切关注。本文从报道议题、报道体裁、报道倾向和信息来源四个框架变量对台湾《中国时报》和《自由时报》关于十九大的报道进行了内容分析。研究发现两报分别采取了“正面回应”和“消极抵触”的不同框架,高度关注两岸关系议题,且具有强烈的政治倾向性。

关键词:台湾媒体;十九大;框架分析

中图分类号:G21 文献标识码:A 文章编号:1672 - 8122( 2018)09 - 0072 - 03

中国共产党第十九次全国代表大会(简称“十九大”)于2017年10月18日- 24日在北京召开。十九大报告、领导层变动和两岸关系等牵动着台湾媒体的神经,台湾媒体对十九大进行了大量报道。本文选取了台湾《中国时报》和《自由时报》两份报纸,从框架理论出发,采用内容分析法,通过对报道主题、报道体裁、报道倾向和消息来源四个框架变量进行分析,揭示出不同阵营的台湾媒体对十九大报道的不同框架。

一、理论分析:新闻框架

新闻报道是传播者对社会事件建构的符号真实,媒体在进行新闻报道时都会遵循一定的框架。社会学家戈夫曼在《框架分析》中认为,“框架是指人们用来认识和阐释外在客观世界的认知结构,人们对于现实生活经验的归纳、结构与阐释都依赖一定的框架。”[1]人们通过框架将日常生活和社会经验转变为主观认知,进而构建一种对社会的认知。吉特林认为框架就是关于存在着什么、发生了什么和有什么意义这些问题选择、强调和表现时所使用的准则[2]。他把框架和新闻生产联系在一起,应用到了新闻传播研究中來,“新闻框架”理论即是对“框架“理论的应用和发展。“新闻框架”理论为分析媒体新闻报道提供了理论支持,本文着眼于从内容研究的角度考察台湾媒体关于大陆政治新闻的报道框架。

二、研究方法

(一)研究对象

本文选择的是台湾四大报中的《中国时报》和《自由时报》,具有代表性和权威性。同时,台湾政党分为蓝营和绿营,不同阵营报纸的政治立场不同。《中国时报》属于泛蓝的“统派”,《自由时报》属于偏绿的“独派”,两报之间可以构成比较研究。

(二)样本选择

在样本选择上,以“篇”为单位,将涉及十九大的相关报道均作为研究样本。考虑到会前宣传、会后影响等因素,时间范围从10月16日- 25日,共10天。通过对报道的标题、导语和正文进行阅读分析,确定合格样本量《中国时报》79篇,《自由时报》57篇。

(三)类目构建

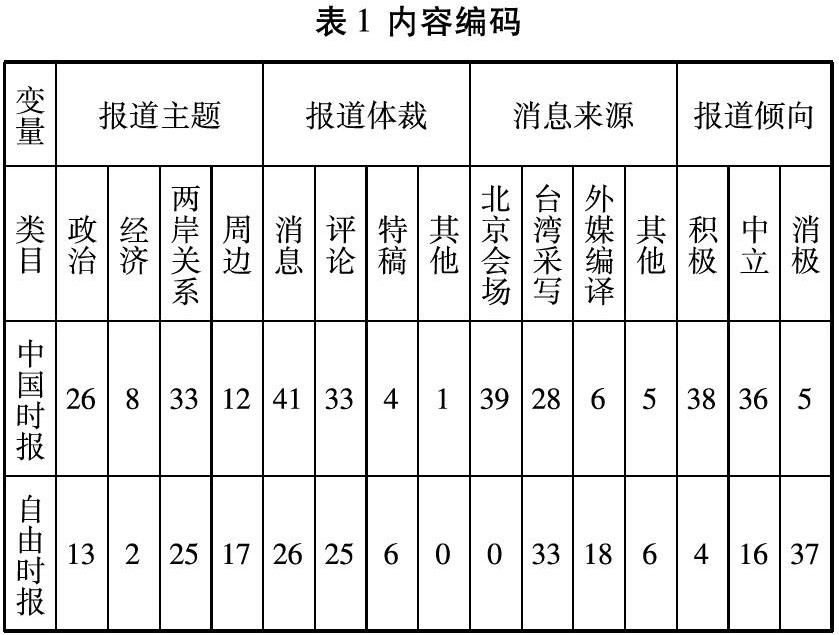

坦卡特提出了框架研究的实证途径——框架清单分析取向,并设计出了由11个指标组成的框架清单。本文借鉴这一框架模型,采用了报道主题、报道体裁、报道倾向和信息来源四个变量。通过对报道样本的阅读,构建以下类目并进行内容编码。两个编码员之间置信度为0.9,符号内容编码的信度要求。

三、研究发现

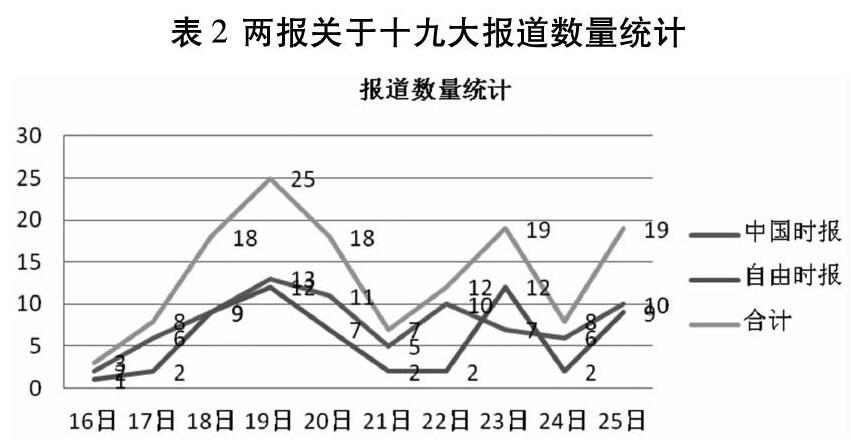

(一)报道数量

报道数量反映了两报对十九大的关注程度,抽样期间《中国时报》共刊登了79篇相关报道,《自由时报》则是57篇,《中国时报》对十九大给予了较多的关注。报道数量的变化呈现出明显的阶段性特征,开幕第二天两报报道数量均达到最大值,报道内容主要是首日开幕式、会议报告、涉台问题等。两报在21日的报道数量都降到了最低点,这是由于20日的议题主要是思想文化建设,无涉台议题。在十九大召开期间,两报每天都有相关新闻报道,《中国时报》设置了“十九大特别报道”专版,《自由时报》则零散分散在不同版面。

(二)报道议题

报道议题的选择是媒体建构报道框架的重要方式,《中国时报》对十九大的报道议题主要集中在政治(32.9%)和两岸关系(41.8%),《自由时报》主要集中在两岸关系(43.9%),政治议题(22.8%)和周边信息( 29.8%)也关注较多,两报对经济议题都关注较少。由此可见,两岸关系是两报最关注的议题,这与十九大报告中对两岸关系相处新模式的论述有直接关联。其次两报关注较多的是政治议题,这是由于十九大牵涉到大陆最高领导集体的人员变动,以及“习近平新时代中国特色社会主义思想”写入党章,都在台湾引起了广泛关注。

(三)报道体裁

报道体裁能够体现出媒体的报道策略和框架,《中国时报》对十九大的报道体裁中,消息(51.9%)是采用最多的新闻体裁,超过一半。评论文章占41.8%,特稿和其他体裁二者只占6%。《自由时报》消息和评论分别占45.6%和43.9%,特稿仅有6篇。在报道体裁上,两报都更倾向于消息报道和刊登评论。其中,消息是以两报对大陆政治新闻报道的最主要体裁,而能够显示报纸、记者或公众立场和态度的评论文章占到了相当大的比例,两报都十分注重本报的立场和观点问题。

(四)报道倾向

恩特曼认为,框架可以通过特定词语和带有倾向性的表达,以及它们的反复出现,使文本的一些观点更加突出,也更容易辨别、理解和记忆[3]。《中国时报》对十九大的报道中,主要倾向是积极态度(48.1%)和中立态度(45.6%),而消极报道仅占6.3%。《自由时报》积极态度的报道只有4篇,中立报道也只有15篇,消极态度的报道则占到了64.9%。由此看出,两报在报道倾向上迥异,《中国时报》采取了中立偏积极的报道态度,《自由时报》则使用了中立偏消极的报道态度。尤其是在代表报纸立场风向标的评论文章中表现得更加明显,《中国时报》中立和积极报道占据了主流,而《自由时报》的消极报道数量占据了绝大多数。

(五)消息来源

在新闻信息来源上,《中国时报》有49.4%的报道发自北京特派记者陈柏廷和罗印冲,在台湾采写的评论文章有28篇,占三分之一。《自由时报》受限于其政治立场则没有北京特派记者,稿件来源主要分为三类,一是有15篇报道采自台北,二是编译其他稿件的报道有18篇,三是台湾各界人士的评论文章18篇。《中国时报》的新闻来源相对《自由时报》来说更加均衡,《自由时报》则始终离信息源较远,独立信源占比过低,难以保证新闻的客观性。

四、结论与讨论

通过对《中国时报》和《自由时报》关于十九大报道的四个框架变量的分析,可以看出台湾媒体在报道十九大时采用了不同的框架。《中国时报》采取了正面回应框架,《自由时报》则采取了消极抵触框架,泛蓝媒体与偏绿媒体呈现出了不同的情感态度偏向。主要表现在以下两个方面:

(一)政治倾向性强烈,褒贬泾渭分明

虽然两报都对十九大进行了大量报道,但《中国时报》从10月16起,就设置了“中共十九大特别报道”专版,在“政治新闻”“时论广场”版块也有大量报道。而《自由时报》仅在10月23日发布了“自由共和国”整版报道。通过对报道议题与报道倾向的交叉分析发现,《中国时报》对十九大的整体态度是中立偏积极的,对大陆未来政治、经济、文化和两岸关系的发展持乐观的态度。而《自由时报》持有的是彻底的消极态度,唱衰大陆政治社会结构。从两报十九大的报道中可以看出,《中国时报》和《自由时报》具有强烈的政治倾向性,在报道中显示出了较强的褒贬色彩,台湾媒体依然摆脱不了“颜色偏向”的窠臼。

(二)两岸关系最突出,统独之争分化

两岸关系一直以来都是两岸之间一个极为敏感的话题,从“习马会”的回暖到蔡英文执政的冰封,经历了多次升温降温的反复过程。十九大报告中对两岸关系相处的新模式进行了直接论述,势必引发台湾媒体和公众的广泛讨论。两岸关系成为了两报对十九大报道的核心议题,时刻牵动着台湾媒体的神经。《中国时报》对两岸关系的态度明显偏向积极的“蓝营”,这与国民党近年来与大陆积极对话的政治立场是一致的。而《自由时报》明显偏向消极的“绿营”,这与民进党上台后寻求台湾独立的利益诉求也是相符的。从台湾媒体的政治环境来看,近年来一些民营媒体的立场产生了变化,出现了作为政党喉舌的宣传性媒体。台湾媒体并不能为了新闻自由“永远站在当权者的对立面”,而是受到了政治党派和利益集团的影响,不同阵营媒体的定位和立场或将进一步分化。

参考文献:

[1] Goffman E:Frame Analysis: An Essay on the Organi-zation of Experience[M] Boston: Harvard UniversitvPress,1974:21.

[2]贾哲敏.网络政治传播中的议题建构与互动[J].北京理工大學学报(社会科学版),2014(6).

[3] 胡栓,童兵.我国党报国内暴恐事件报道的框架分析——以《人民日报》近十年报道为例[J].新闻大学,2018(2).