公共安全支出对犯罪抑制作用的实证检验

2018-01-16吕康银陈漫雪

张 丽, 吕康银, 陈漫雪

(1.东北师范大学,吉林 长春 130024; 2.吉林警察学院,吉林 长春 130117)

一、引 言

长期以来,为了遏制犯罪率的上升,维护经济和社会的稳定,各级政府都做出了极大的努力,国内公共安全支出占财政支出的比例由1989年的2.92%增加到2014年的5.5%,占国内生产总值的比例由0.49%增加到1.31%。犯罪作为非法劳动,其多寡可以解释为劳动者在合法市场与非法市场中劳动时间的分配,随着市场经济改革的深化,犯罪行为不再仅仅是个别家庭或社区具体因素影响下的犯罪个体的非理性选择,而是社会经济因素及个体因素综合作用的结果。

在社会转型期,社会化因素对犯罪的影响更加显著,经济水平、教育水平、社会保障等社会化因素带来的劳动力市场变化已经为中国刑事犯罪的趋势和特征打上了深刻的时代烙印。面对犯罪诱因的社会化,政府的犯罪治理依然仅仅指向惩罚和个体动因, 司法手段是否还是预防打击犯罪最立竿见影的选择,是值得探讨的问题。

在早期的犯罪经济学的研究中,一般认为司法支出的增加一方面可以增加犯罪的惩戒概率,减少犯罪,另一方面可以对尚未发生的犯罪产生威慑,从而降低犯罪参与的选择(Becker,1968)。[1]然而在此后的实证研究中,却没有得出理论预期的结果(Humphries和Wallace,1980;Jacob和Rich,1980)。随着实证研究的扩展,越来越多的学者注意到了司法支出与犯罪率之间互为因果的关系,于是为了减少内生性的影响,部分研究选择了滞后内生变量的手段(Greenberg等,1983;Lundman,1997),另有研究采用添加工具变量的方法来纠正此前实证的偏差(Levitt,1996,1997,2002;陈硕,2015)。[2]此外,随着模型的不断扩展,在陈刚(2010)的研究中还比较了司法支出、教育支出以及社会保障支出的差异,实证结果表明教育及社会保障支出对犯罪的抑制作用更为显著。[3]但不同犯罪类型对刑罚威慑及经济社会条件变化的响应方式并不相同(Kelly,2000; Levitt和Miles, 2007) 。[4,5]例如,寻衅滋事犯罪和以侵财为主要目的的诈骗犯罪,其司法支出的作用效果必然不同。但目前对犯罪的分类实证研究仅限于收入差距对不同类型犯罪的影响(陈春良,2014)。[6]因此,根据现有犯罪数据,将犯罪进行分类处理,以全国的时间序列数据为基础,估计司法支出对不同类型犯罪的作用,以科学衡量公共安全支出的犯罪治理效果,对理论研究的充实以及相关政策的制定都有一定的参考价值。

二、数据描述与模型选择

应用经济学的分析方法和计量工具衡量公共安全支出对刑事犯罪的实际影响,主要选用犯罪经济学的分析模型。该模型最早源于Becker(1968)的研究,该研究认为人们参与犯罪的概率取决于犯罪的收益及遭受惩罚的可能和程度。

根据这一理论,将被解释变量设定为犯罪率,同时将犯罪划分为暴力犯罪、侵财犯罪和经济犯罪。其中暴力犯罪包括危害公共安全和侵犯公民人身、民主权利以及妨害社会管理秩序的犯罪行为;经济犯罪主要包括破坏社会主义市场经济秩序犯罪以及贪污贿赂、渎职侵权等妨害政府市场调控行为的犯罪;侵财犯罪则主要指盗窃、诈骗等以非法手段谋求他人财富,但并不直接扰乱市场经济秩序的犯罪。其中,被解释变量的数据主要来源于2005年以来的《中国统计年鉴》相关数据的整理。

模型的解释变量主要包括三类,一类是犯罪收益变量,一类是犯罪惩罚变量,一类是控制变量。基本回归方程如下:

yi=β0+β1x1+β2x2+Ciβ3+εi

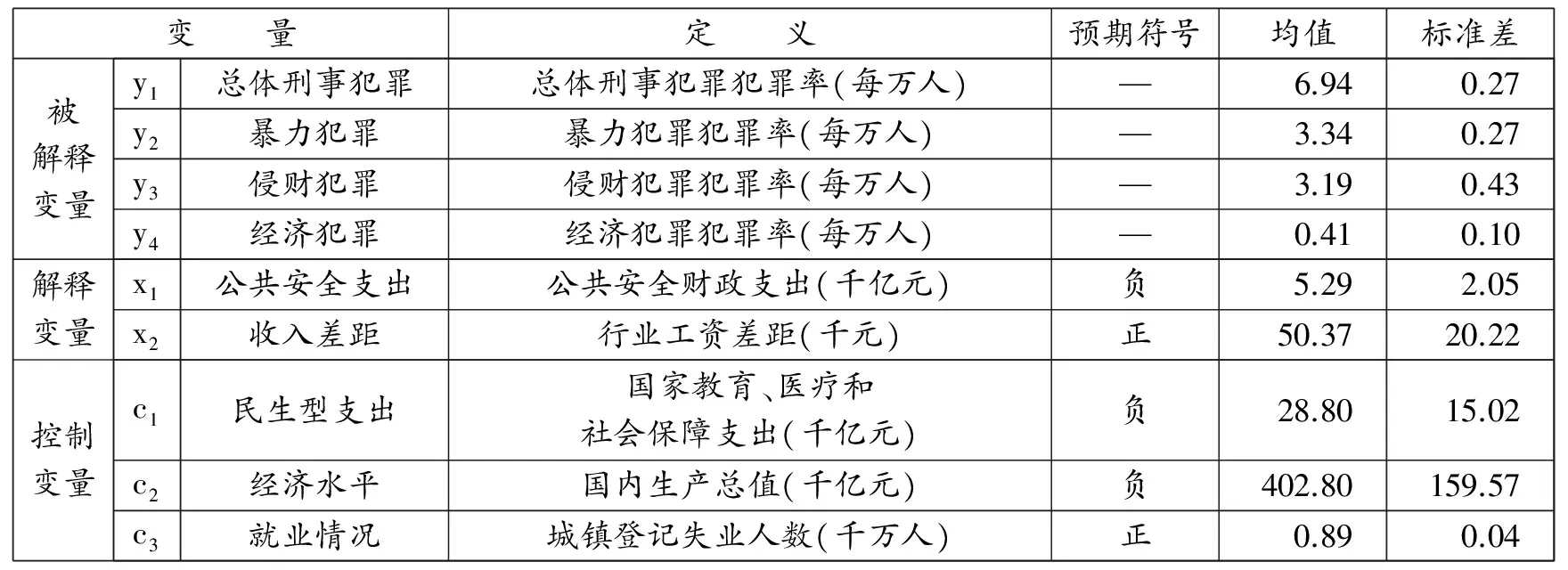

其中,yi为犯罪指标,x1为犯罪惩罚变量公共安全支出,x2为犯罪收益变量收入差距,Ci为控制变量向量,包括经济水平、就业状况、民生型财政支出。考虑Ehrlich(1973)[7]从劳动力市场的时间配置角度提出犯罪作为非法劳动,其收益可看作宏观收入差距的论断,将犯罪收益变量设定为行业收入差距,即金融行业(高收入行业)和农林行业(低收入行业)的平均工资差距,而犯罪惩罚变量则是研究主要考察的核心变量,在此选取国家财政支出中的公共安全支出来代表。而控制变量主要包括国内生产总值、教育、社保支出、城镇失业人数。以上变量的数据同样来源于2005年以来的《中国统计年鉴》相关数据的整理。模型及变量定义参见表1。

表1 变量定义与统计描述

三、回归与计量结果讨论

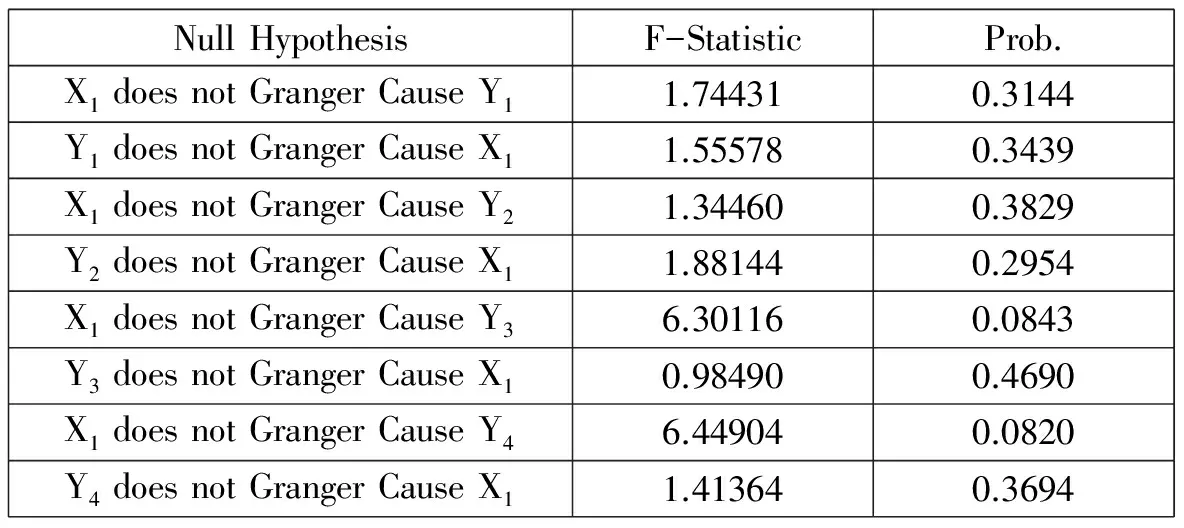

此前,学者们普遍认为公共安全支出与犯罪率之间互为因果,但由于变量选取以及不同国家、地区公共安全治理机制相异,所以,研究试图先采用格兰杰因果检验来验证此次选取的公共安全支出与犯罪率变量是否存在内生性的问题。

如表2所示,通过格兰杰因果检验可以确定,总体刑事犯罪(y1)、暴力犯罪(y2)、侵财犯罪(y3)以及经济犯罪(y4)并不是公共安全支出的格兰杰原因,检验接受了原假设,而公共安全支出却是侵财犯罪和经济犯罪的格兰杰原因,检验拒绝了原假设。虽然格兰杰因果检验并不意味着一个变量是另一个变量的结果,但至少能够说明一个变量前期的信息对另一个变量最优测度的贡献,通过这一检验可以看到研究所选取的变量,公共安全支出与犯罪率之间并不存在互为因果的关系,研究模型的设定在一定程度上避免了核心解释变量与被解释变量之间的内生性问题。

表2 公共安全支出与犯罪率的格兰杰检验

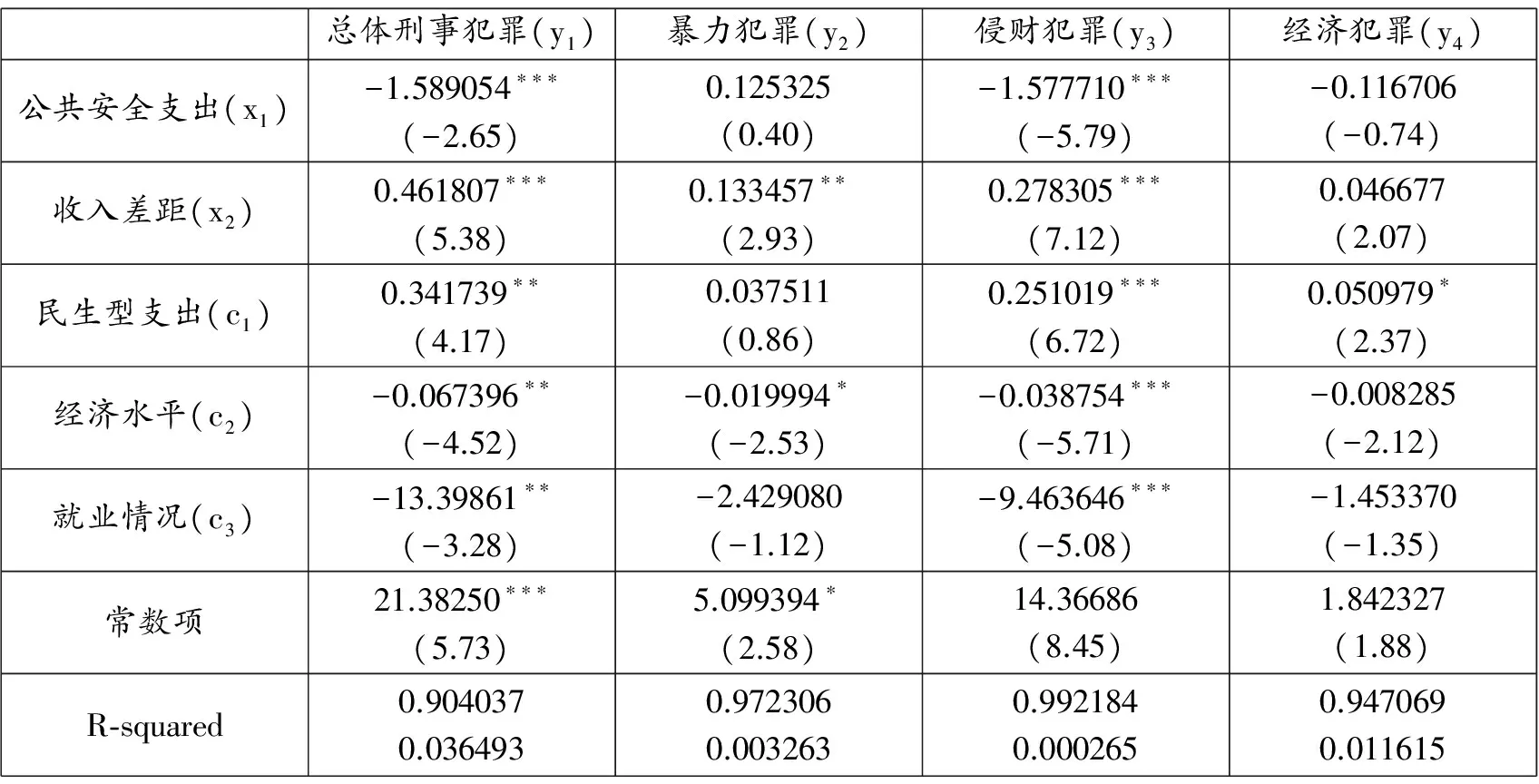

在此基础上,首先选用了最小二乘法来进行回归分析,从而验证公共安全支出对不同类型犯罪的作用,回归结果如表3所示。

表3 采用最小二乘法的回归结果

注:*、**、***分别表示在0.1、0.5和0.01平上显著;括号中的数值为t值。

回归结果显示,公共安全支出与总体刑事犯罪、侵财犯罪显著负相关,即公共安全支出的增加能够减少总体刑事犯罪及侵财犯罪,但公共安全支出对暴力犯罪的作用不显著。行业工资差距对除经济犯罪以外其他犯罪类型有显著的促进作用。控制变量中,教育、医疗和社会保障等民生型支出对犯罪的作用却与预期相反,出现了显著为正的情况。在笔者此前的研究中也曾证实教育等民生型支出与犯罪成倒U关系,即民生型支出增加到一定程度才会切实减少犯罪参与。[8]

在最小二乘法的估计中,暴力犯罪和经济犯罪与各变量的关系并不显著,而且作用方向也与理论不符,这可能与最小二乘法严格的假设条件有关,或者与可能存在的异方差、自相关等因素有关。为了避免对变量的错误估计,估计方程后,采用相关图和Q统计量检验回归方程残差的序列相关,结果除对经济犯罪的估计以外,犯罪总量、暴力犯罪、侵财犯罪的估计中Q统计量的P值较大,不存在序列相关。之后,在检查序列平稳性的单位根检验中,对回归方程的残差进行单位根检验,结果显示除对暴力犯罪的估计外,对总体刑事犯罪、侵财犯罪、经济犯罪的估计分别在10%、5%和1%的水平下,残差序列不存在单位根,残差序列平稳,回归方程不是伪回归。

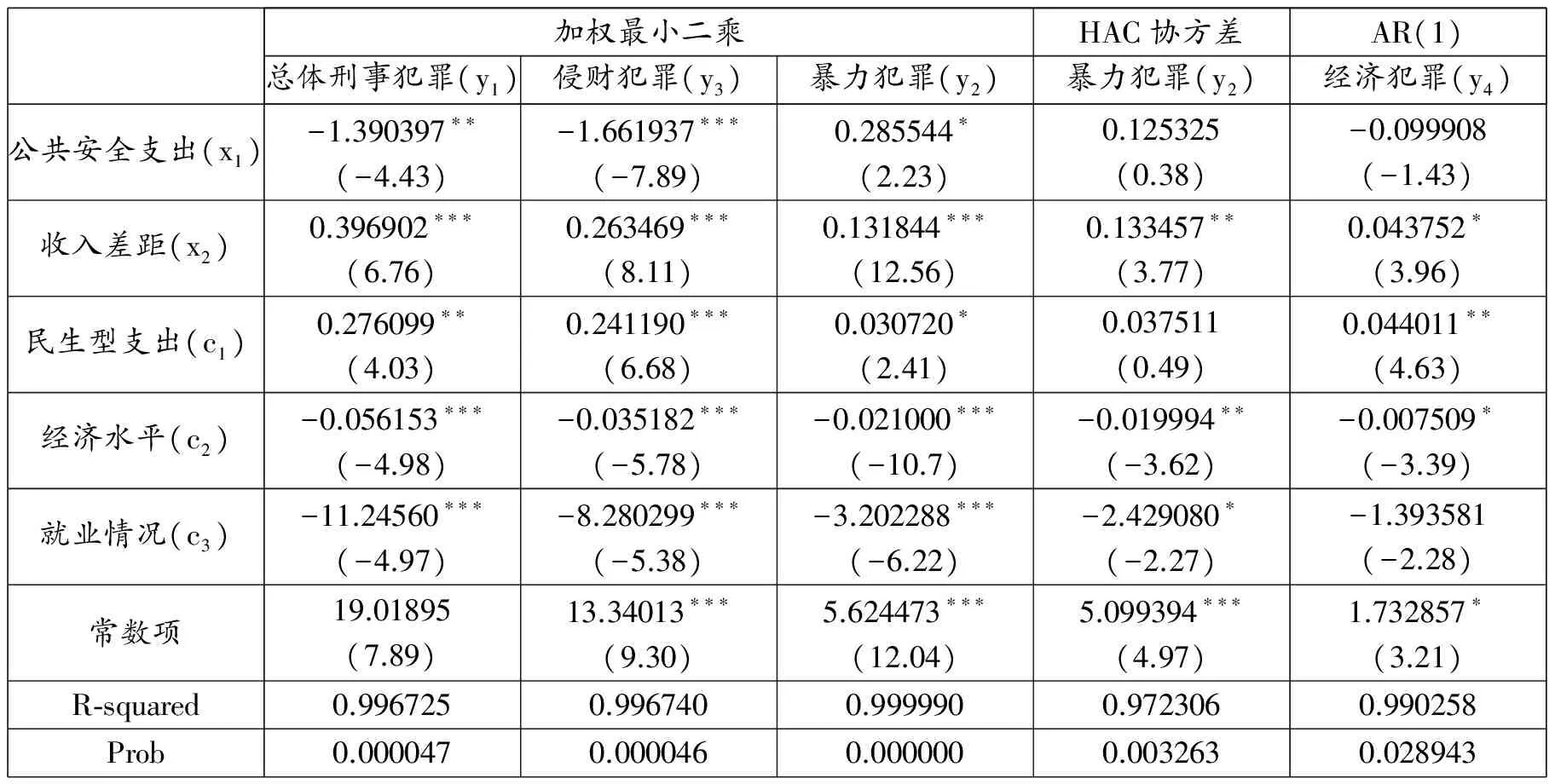

为了使回归方程的估计更为准确,考虑未知形式的异方差以及暴力犯罪估计中的非平稳以及经济犯罪估计的序列相关性问题,研究进一步采用加权最小二乘法、HAC一致协方差和采用AR模型来修正回归方程,估计结果如表4所示。

表4 修正后的回归结果

注:*、**、***分别表示在0.1、0.5和0.01水平上显著;括号中的数值为t值。

相比于暴力犯罪、侵财犯罪,公共安全支出对危害市场经济秩序的经济犯罪其作用方向与预期一致,但作用不显著。就目前的犯罪结构,侵犯市场经济秩序的经济犯罪在总体刑事犯罪中的占比虽然连年增长,但直到2014年经济犯罪的犯罪人数也仅占刑事犯罪总人数的6.2%,所以在日常的公安工作中,经济犯罪的治理相比于其他刑事犯罪的重视程度、打击程度不足,而且作为法定犯,经济犯罪的打击口径和程度也在随着市场经济法制化的发育不断改变,公安机关打击经济犯罪的目的在于维护市场经济秩序,通常不会为了打击犯罪而影响企业的经营从而导致更大的经济损失。在惩戒力度方面不及其他犯罪类型的同时,经济犯罪又有显著的智能性和隐蔽性,导致其被惩罚的概率下降。综合以上因素,必然形成公共安全支出对经济犯罪抑制作用不显著的结果。然而,经济犯罪虽然在参与人数上不及其他犯罪类型,但涉案金额巨大,对经济社会发展的影响深远,如不能实现有效控制,将导致市场资源配置的偏差,降低经济运行的效率和效果。

相比于公共安全支出,行业工资差距对不同类型犯罪参与的引致作用均与理论预期一致,并表现出较强的显著性,其中侵财犯罪的显著性要高于暴力犯罪和经济犯罪的显著性。由此可见,目前我国刑事犯罪的职业化倾向正在增强,犯罪作为非法劳动甚至成为部分犯罪人员的职业选择。绝大多数的犯罪动机是为了获取更高的收入,而由于犯罪人员自身的素质及劳动力市场分割等问题的制约,导致部分低水平劳动力选择非法劳动来获取较高的收入。所以,犯罪治理一方面是要增加公共安全支出,增强其使用效率;另一方面,还要采取综合治理措施,以提升劳动力市场的劳动力配置效率。

对于控制变量的估计,各类刑事犯罪与经济水平变量(国内生产总值)显著负相关,与理论预期一致,而就业情况(城镇登记失业人数)对各类刑事犯罪的作用却与理论预期不一致,城镇失业人数增加、就业情况恶化时,犯罪反而减少。得出这样的估计结论,一方面可以认为由于劳动力市场分割及犯罪参与人员多为低素质劳动力,所以就业情况好转并未对犯罪产生有益的控制作用。另一方面也要考虑到,城镇登记失业人数是由有劳动能力并有意愿进入合法劳动力市场就业的人员主动登记而形成的数据,城镇登记失业人数越多,说明想进入合法劳动力市场就业的人数越多,而劳动力在一定时期的总人数是稳定的,相对而言,意欲进入非法劳动力市场的人数就会减少,所以回归结果也符合实际情况。对于教育、社保、医疗等民生型支出对各类刑事犯罪并没有起到预期的抑制作用,主要考虑该项支出对于收入状况的改善作用有限,也可能存在一定的分配不平等问题。

四、结论与政策启示

为应对刑事犯罪持续增加的形势,我国政府在公共安全管理方面投入了大量的资源,并取得了一定的效果,政府公共安全支出对犯罪参与起到的抑制和威慑作用是显著的。但是在对犯罪的分类考察中我们也看到,公共安全支出对侵财犯罪抑制作用显著,而对暴力犯罪、经济犯罪的作用却不理想,为此,除了需要考虑犯罪本身的特点造成的影响,更应当关注公共安全支出结构和使用效率中的问题。脱胎于计划经济体制的公共安全部门,只有在运行效率、执法效果、队伍建设等方面得到有效的提升,才能更好地回应广大民众的社会安全需求。

目前中国刑事犯罪的社会化、职业化倾向越发明显,犯罪数量、犯罪结构和犯罪动机受经济水平、收入差距、劳动力市场状况的影响越发显著。总体刑事犯罪中侵财犯罪的占比最高,经济犯罪也连年攀升且涉案金额巨大。由此可见,市场经济快速发展催生的以经济利益为主的犯罪形式已经成为犯罪的主流,绝大多数犯罪参与者的犯罪行为是源于经济利益驱动的理性犯罪,如此公共安全支出增加所带来的犯罪惩处力度的增强,必然增加此类犯罪的成本,从而达到减少犯罪的目的。然而,由于我国长期存在劳动力市场分割问题,导致部分劳动力无法进入合法市场或者进入市场之后无法获取相应的收入,从而即使存在较强的犯罪威慑,个别人仍会选择非法劳动,以满足自身不正当的利益需求。由此可见,单纯依靠增加公共安全投入进行犯罪治理很难达到预期的效果,而通过增加民生型支出改善收入差距,提升劳动力素质的举措,对于减抑犯罪以及社会的良性发展将起到更大的作用。但是,我们也注意到,在目前的研究中,教育、医疗以及社会保障等民生型支出对于犯罪的减抑并没有起到应有的作用,这与民生型支出的总量、结构、质量和公平性等密切相关。

[1]Becker, G S. Crime and Punishment: An Economic Approach[J].The Journal of Political Economy, 1968,76(2):169-217.

[2]陈硕,章元.治乱无需重典:转型期中国刑事政策效果分[J].经济学:季刊,2014,(4):1461-1484.

[3]陈刚,等.中国犯罪治理的财政支出偏向:选择“大棒”还是“胡萝卜”?[J].南开经济研究,2010,(2):117-135.

[4]Kelly, M..Inequality and Crime[J].The Review of Economics and Statistics,2000,82(4):530 -539.

[5]Levitt,S. D.,Miles T.Empirical Study of Criminal Punishment in Handbook of Law and Economics[M].Aolinsky and Shavell, Elsevier,2007.

[6]陈春良.收入差距与刑事犯罪:基于不同犯罪类型的再考察[J].制度经济学研究,2014,(3):23-45.

[7]Ehrlich, I. Participation in Illegitimate Activities: A Theoretical and Empirical Investigation[J].The Journal of Political Economy, 1973,81(3): 521-565.

[8]张丽,等.实证检验教育扩展对犯罪参与的影响[J].教育科学,2014,(4):17-21.