协商民主:提升治理能力现代化的路径选择

——基于浙江社会治理创新的探讨

2018-01-10王河江陈国营巫丽君

王河江,陈国营,巫丽君

(1.浙江工业大学 之江学院,浙江 杭州 310024;2.浙江工业大学 政治与公共管理学院,浙江 杭州 310024)

协商民主:提升治理能力现代化的路径选择

——基于浙江社会治理创新的探讨

王河江1,陈国营2,巫丽君1

(1.浙江工业大学 之江学院,浙江 杭州 310024;2.浙江工业大学 政治与公共管理学院,浙江 杭州 310024)

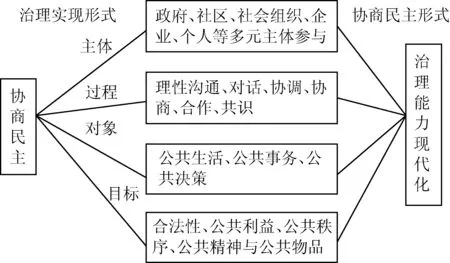

协商民主是对代议制民主和精英主义民主的超越,公共治理则是对统治和管理的超越。二者在目标上都追求“公共的善”,在主体上都强调“多元参与”,在过程中都主张“对话合作”,在对象上都关注“公共事务”,因此具有理论上的耦合性。浙江省的社会治理创新则为协商民主在社会治理现代化进程中的价值提供了实践证明。发展协商民主是推进社会治理能力现代化的路径选择。

协商民主;治理创新;治理能力现代化

一 引言

当前我国经济社会发展处于经济增速换挡期、前期刺激政策消化期、经济结构调整阵痛期叠加的特殊转型时期。加之传统以城市单位、农村村庄等较固定的熟人社会单元逐渐瓦解,单位人变为社区人和社会人,诱发了社会秩序失范,导致群体性事件和突发公共事件频发。*据国家信访局统计,2013年1-10月全国信访量为604万件(人次);2014年,国家信访局通过网络渠道受理的信访量占全部受理量的39.1%,分别超过群众来信、来访量,网上信访逐渐成为信访工作的主渠道,但总体数据没有公开。传统社会管控模式日渐失效,国家和社会治理面临巨大挑战,迫切需要进行探索创新,提高治理能力,改善公共治理绩效,有效吸纳社会民意,引导公民有序参与各项公共事务。正因如此,十八届三中全会《关于全面深化改革若干重大问题的决定》中提出要“推进国家治理体系和治理能力现代化”的重大命题。

发展协商民主是推进治理现代化的可能路径之一。协商民主与治理现代化在目标、主体、过程和对象等方面存在理论上的耦合,浙江省社会治理创新的实践使得协商民主以不同的形态得到展现,有效地推进了浙江社会治理现代化的进程,为协商民主对社会治理能力现代化的提升提供了实践证明。

二 协商民主与治理能力现代化的理论诠释

协商民主从其本质和功能来说是国家治理的重要内容,也是具体体现。[1]协商民主和治理现代化存在理论的契合之处,大力发展协商民主是提高基层治理能力、促进基层治理能力现代化可能的重要路径和现实选择。

(一)协商民主及其中国叙述

作为一种对主流的代议制民主和精英主义民主——选举民主理论与现实的不满,20世纪80年代,协商民主兴起。对于何谓协商民主,主要包括以下四种观点:

(1)协商民主是一种公共决策机制和方式。民主决策是平等公民之间理性公共讨论的结果,通过追求实现理解的交流来寻求合理的替代,并做出合法的决策[2]。

(2)协商民主是一种民主治理模式。瓦拉德兹认为:“协商民主是一种具有巨大潜能的民主治理形式,它能够有效回应文化间对话和多元文化社会认知的某些核心问题”[3]。

(3)协商民主社团的自主治理模式。科恩认为:“协商民主意味着一种事务受其成员的公共协商所支配的社团。这种社团的价值将民主本身视为一种基本的政治理想,而不仅仅是可以根据某方面的平等或公正价值来解释的衍生性理想”[4]。

(4)协商民主是一种话语民主。约翰·S·德雷泽克等人认为协商民主就是话语民主。[5]协商民主强调在公共领域、公共生活中的普通公民能够平等参与其中,进行理性、理想的话语交流。

发端于西方的协商民主理论因为契合了新中国成立以来的政治协商制度而受到格外的瞩目。由于理论历史资源、兴起的缘由和关切点的差异,协商民主在中西方有着不同的话语叙述。西方提出的协商民主是对代议制民主和选举民主的修正、补充和完善,是对民主本质的巩固、深化和拓展。中国协商民主在中国共产党领导下的多党民主协商制度的基础上展开的,没有采纳和照搬西方多元政党政治和竞争性选举的制度框架。[6]

党的十八大报告和十八届三中全会指出协商民主是我国人民民主的重要形式,其目标在于构建程序合理、环节完整的协商民主体系。协商民主是官方意识形态和民主的一种混合产物,是中国可以发展和改进地方民主的一个新领域;中国民主政治偏好民主的效率而不是政治多元化和竞争性民主;中国传统的“和”和“合”的政治文化为发展协商民主提供了丰厚的政治资源,协商民主满足和符合中国民主发展所面临的实际挑战和现实条件。[7]

(二)公共治理理论及治理能力现代化

20世纪末,随着西方福利国家陷入危机、市场机制和等级机制失调,治理理论由此勃兴。治理理论的主要创始人之一罗西瑙(J. N. Rosenau)将治理定义为一系列活动领域里的管理机制,与统治不同,其管理活动的主体未必是政府,也不一定需要依靠国家的强制力量实现,虽未得到正式授权,却能有效发挥作用。[8]治理理论研究另一权威格里·斯托克(Gerry Stoker)对各种治理理论作了系统的梳理,提出了治理的五种主要特征:(1)出自政府,但又不限于政府的社会公共机构和行为者;(2)在为社会和经济问题寻求解决方案的过程中存在着界限和责任方面的模糊性;(3)明确肯定了在涉及集体行为的各个社会公共机构之间存在着权力依赖;(4)参与者最终将形成一个自主的网络;(5)办好事情的能力并不仅限于政府的权力,不限于政府的发号施令或运用权威。[9]Kersbergen K & Waarden F(2004)提出治理的九种形态:善治、没有政府的治理、公司治理、网络治理、多层次治理、私域治理等。[10]

国内学者对公共治理理论展开了深入研究。毛寿龙认为治道(governance)介于政治统治和公共管理之间,西方国家自20世纪70年代以来陆续开始了以政府职能市场化、公共管理引入市场机制、在信息时代重塑政府、调整政治与行政关系的治道变革[11],是人类治理公共事务的基本模式,现代治道构建的平台是有限政府、法治政府、分权政府和开放政府。[12]李景鹏认为治理理论的兴起是与政府的失效和市场的失效联系在一起的,是补充政府管理和市场调节的不足应运而生的一种社会管理方式,强调政府与公民社会的合作、强调自上而下的管理和自下而上的参与相结合、强调管理主体的多样性。[13]俞可平认为治理是政治国家与公民社会的合作、政府与非政府的合作、公共机构与私人机构的合作、强制与自愿的合作,从统治走向治理,从善政走先善治,需要通过改善政府治理以达到善治(good governance),并提出了治理的七大要素:合法性、透明性、责任性、法治、回应、有效和稳定等。[14]

推进国家治理体系和治理能力现代化是十八届三中全会提出的命题,也是公共治理实践发展的必要选择和重要方向。国家治理体系包括政府治理、市场治理和社会治理等组成部分,包括规范行政行为、市场行为和社会行为的一系列规范和制度。[15]国家治理能力是运用国家制度管理社会各方面事务的能力,包括改革发展稳定、内政外交国防、治党治国治军等各个方面的能力。[16]具体到基层治理来看,治理能力现代化包括社会资源汲取能力、发展经济能力、社会管理能力、公共服务能力、制度建设能力等方面所表现的有形治理能力现代化以及上述国家能力行使中国家与基层社会之间形成协同互动能力的无形治理能力现代化。[17]

(三)协商民主与治理能力现代化的耦合

公共治理和协商民主在理论上和现实上都具有耦合之处,发展协商民主是推进治理现代化的关键路径。具体言之,协商民主与治理能力现代化的耦合之处主要体现在如下四个方面:

首先,二者在目的上都追求“共同的善”。作为市场失灵和政府失败的救治手段,治理也可能失败。为避免治理可能的失败,“善治”便成为治理理论在逻辑上内生的发展目标。而“善治”就是使公共利益最大化的社会管理过程。[18]治理能力现代化便是要借助于有形治理能力现代化和无形治理能力现代化提升实现公共利益最大化过程的效率。“共同善”恰恰是社会主义协商民主的伦理诉求[19],在实践意义上协商民主要“找到全社会意愿和要求的最大公约数”*中国人民政治协商会议成立 65 周年大会讲话,习近平指出:“在中国社会主义制度下,有事好商量,众人的事情由众人商量,找到全社会意愿和要求的最大公约数,是人民民主的真谛。”。

其次,二者在主体上都强调“多元参与”。作为统治的替代物,治理的要点在于“目标定于谈判和反思过程之中,要通过谈判和反思加以调整”[20],因此公共管理部门对于公民的回应性和公民对于政治和其他社会生活的参与性便成为治理的基础要件。协商民主力图提高公民乃至整个公民社会在国家治理中的作用。协商主体是协商民主的基本构成要素,对于协商民主而言,强调所有公民而不仅仅是政治精英都可以参与协商过程。[21]

再次,二者在过程中都主张“对话合作”。“治理意味着,办好事情的能力并不仅限于政府的权力,不限于政府的发号施令或运用权威”。[22]换言之,治理不限于强制。“强制的前提则是人的不平等,强制的结果又导致了人的不平等的升级,也同时是以牺牲自由为代价的。”因此,“在全球化、后工业化进程中所包含的社会治理变革指向了非强制性的社会治理方向。合作治理是一种正在成长中的社会治理方式,它将意味着社会治理过程中的一切强制都走向了终结”。[23]协商民主强调各方通过协商、对话、讨论和审议,平等、自由地参与公共事务和公共决策,在多元复杂的公共生活中达成共识,实现公共利益。协商民主承认不同公民之间存在的合理差异,寻找、发现和构思公共决策的方法,通过理性地讨论和协商,解决冲突和集体选择问题,回答的是具有差异性和不同利益的公民能否达成某种意义上确认的“共同的善”。

最后,二者在对象上都关注“公共事务”。公共治理理论是经由专政论、统治论和管理论到治理理论的认识和理念的转变,对应物是专政、统治和管理;协商民主经历的是民主理论从直接民主、代议制民主(间接民主)到协商民主的转变,强调民主意味着公民不仅仅参与投票,更应实质性地参与到公共事务和公共决策当中。无论是公共治理还是协商民主,都认为政府和主要的利益相关者都能参与到公共事务和公共决策的整个过程。

可见,公共治理的实现需要协商的过程,要求贯彻民主的价值;协商民主本身就是民主的体现和实现形式之一,协商民主过程体现了公共治理原则与精神。

图1 协商民主与治理能力现代化的关系

三 浙江省协商民主和社会治理创新的实践探讨

浙江省是我国市场经济和民营经济比较发达的地区,具有良好的经济社会治理基础。浙江社会治理创新中协商民主的开展形式多样,内容丰富。浙江省协商民主和社会治理创新体现为城乡社区治理与协商民主、乡镇治理与协商民主、城市治理与协商民主等方面,为发展协商民主,实现治理能力现代化提供了有益的借鉴。

(一)社区治理与协商民主

1.社区治理议事会和社区网络协商民主

浙江通过借力协商民主,通过创设线上和线下的协商民主平台,提升社区治理能力现代化,实现了社会治理的创新。

首先,一些社区以社区议事会为平台,业主、业委会、物业、社区居委会通过民主协商、共同议事的形式参与公共事务治理,解决社区公共问题,改善社区公共治理绩效,促进社区和谐,实现公共利益。如杭州朝晖街道大家苑社区的西子花园,通过社区监督议事会征集业主关心的普遍性问题反馈给业委会和物业,并参与制订和修改业委会的管理社区规定,促进业主与业委会、物业的互信,提高社区治理能力;杭州拱墅区小河街道长征桥社区通过成立小河家园议事会,让社区业主积极参与社区治理,比较有效地解决了赵家滨河排水和截污清水工作。

其次,充分利用互联网日益普及的优势,克服传统物理空间社区协商与治理的时空约束,开通社区网站和社区网络论坛,降低社区居民参与社区公共事务成本,促进网络民主协商,为社区居民参与社区公共事务、解决社区公共问题、改善社区公共物品供给、提高社区治理绩效提供了新的途径和手段。杭州市西湖区文新街一个社区针对网络论坛热议的社区健身器材噪音扰民问题、多数人健身权与少数人的休息权平衡问题,通过网络民主协商与线下民主协商的结合,比较有效地解决了诸多邻里矛盾问题、社区公共设施、绿化等问题,促进了社区和谐和社区治理能力提升。

2.“三事分流”与“夏履程序”

通过体制机制创新,推进协商民主,提升治理能力现代化水平。

首先,理顺政府、社会组织和私人的体制关系,确立社会治理的新格局。舟山在社会治理的过程中创造出大事、小事、家事“三事分流”的做法,即大事政府来做、小事大家集体商量着做、私事老百姓自己做,激发群众参与社会事务的主动性;社会工作志愿者开展“乐和渔村”公益项目,以深化网格自治、创新社会管理为出发点,帮助培育社区公益组织,发展公益经济,分担公共服务,培育公共精神,提高渔村自主治理能力。

其次,创设工作程序,实现治理能力现代化。绍兴柯桥“夏履程序”把事关农村发展全局、影响较大和涉及群众利益的村级重要事项(最重要的、群众最关心的重大政策及项目建设、集体资产经营、村干部报酬、村干部公务消费补贴、工程招投标、财务审批等六方面)制定成一系列民主管理制度,实行基层民主管理程序化,以图示形式设计成“六个程序”,分解表达,简明扼要,总称“夏履程序”:征求村民意见建议→村两委会提出初步方案→民主听证、听取意见→党员讨论完善方案→村民代表表决确定→信息反馈、村务公开,保障了村民知情权、参与权、决策权和监督权,成为协商民主制度化、程序化、规范化和治理能力现代化较好的范例。

(二)乡镇综合治理与协商民主

绍兴诸暨枫桥经验和台州温岭民主恳谈会是乡镇协商民主和治理能力提升的典范。

1.诸暨枫桥经验

发端于20世纪60年代的“枫桥经验”在新时期进行创新,充满新的生机活力。“枫桥经验”从最开始的“发动和依靠群众,坚持矛盾不上交,就地解决”(四类分子改造与敌对斗争),发展为后来的“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”(提高乡镇自主治理能力,维护社会稳定与和谐),再到新世纪淡化防控意识,关注民情、服务民生,坚持经济、政治、文化等统筹观,协调发展、以人为本、服务群众,运用法治思维和法治方式解决涉及群众切身利益的矛盾和问题,其主要特色是发动群众,依靠群众,社会协同、公众参与、民主协商,不断引导公民有序参与社会公共治理,形成多元乡镇综合治理格局,不断改善民生,提高乡镇治理能力,促进稳定与和谐,实现公共利益。

2.温岭民主恳谈会

温岭民主恳谈会发端于台州温岭松门镇1999年的“农业农村现代化教育论坛”,采取的是干部和民众面对面交流的形式,避免传统的说教式宣传,极大地激发了民众参与热情。温岭民主恳谈逐步深化发展,从政治思想工作创新载体转向基层民主,从大多数就个人利益和单个具体问题的一般协商沟通发展为地方公共利益问题集中民主恳谈与协商,由对话协商民主向决策协商民主转变,从村级、镇级延伸到社区、党内、市直部门等。温岭民主恳谈是公民制度化参与公共政策制定、公共事务管理、监督的基层公共治理形式和基层协商民主形式,建立行之有效的民主决策、民主管理和民主监督机制,提高基层治理能力,实现有效治理,成为我国基层协商民主和基层公共治理的典范。[20]

(三)城市治理与协商民主

城市治理结构和治理能力是整个国家治理体系和治理能力现代化的重要组成部分。

1.杭州社会复合主体

杭州各种社会组织相互联合成为一个复合型实体,各种决策制定和执行通过协商民主的形式实现,是一种新型协商民主形式和城市治理形式。杭州社会复合主体由党政界、知识界、行业界、媒体界等共同参与而形成的多层架构、网状联结、功能融合、优势互补的社会复合主体,以促进重大社会项目、发展文化事业、提升特色行业、打造城市品牌,实现社会效益与经营运作相统一。杭州社会复合主体包括行业联盟组织、项目推进组织、市校联盟组织等三种组织形式,一般协商过程包括项目(行业建设、品牌推广)目标确认、计划制定、监督执行等,有利于促进社会与政府部门的共同治理,有利于发展社会民主,加强社会监督,有利于文化和经济的融合。

2.杭州“我们圆桌会”

杭州电视栏目“我们圆桌会”是由杭州市委办公厅、市政府办公厅、市委宣传部、市发展研究中心、杭州文广集团、杭报集团等主办,杭州发展研究会、杭州电视台综合频道承办,杭网议事厅联动的一个党政、市民、媒体三位一体沟通、协商、互动、促进城市治理的一个平台。“我们圆桌会”栏目建立与专家学者(研究机构)、职能部门、省市媒体、行业企业、综合考评工作、市民代表工作机制、“人民好建议”工作机制等全方位的联动,充分体现市民主体、专家支撑、党政引导、媒体传播、行业企业参与的社会联动模式。在城市公共交通、垃圾分类、医疗卫生、文明城市建设、食品安全、社会安全、社区治理、环境保护等方面,展开充分协商讨论,创造了协商民主的新形式,有效提升了社会治理能力。

浙江的上述经验表明,无论是在城乡社区治理,还是在乡镇综合治理,抑或是城市治理的过程中,发展协商民主,可以提高人们的民主意识、民主素养,加强公共决策对民意的有效吸纳,激发公众对公共事务的参与热情,化解分歧,达成共识,提高决策力和执行力,改善公共治理绩效,推动公共治理现代化。由此可知,无论是理论上还是实践上,协商民主和公共治理存在契合之处,发展协商民主是在当前环境下推进社会治理现代化的可能路径之一。

四 发展协商民主助推社会治理能力现代化

协商民主是提升社会治理能力现代化的重要机制,为此,需要进一步发扬协商民主,持续提升社会治理现代化水平。

(一)推进顶层设计与基层创新的结合

如何确实推进协商民主,实现治理能力现代化,需要将顶层设计和基层创新有机结合起来。需要从地方政府层面,就发展协商民主的指导思想、原则、理念、制度规则、保障机制等作出总体性规划和总体性部署,以顶层设计指导基层创新,加强对基层公共治理创新的引导,鼓励地方和基层探索实现基层公共治理现代化的各种路径,总结治理创新的经验,实现顶层设计与基层创新的良性互动,促进治理能力现代化建设进程。

(二)加快协商民主制度化进程

协商民主的功能发挥需要长效稳定,社会治理现代化才能持续稳步提升,为此必须尽快建立健全协商民主的制度体系。在发展协商民主的过程中,制度的建构是树立协商主体的协商民主意识,提高民众对于公共治理过程中参与公共事务的积极性的基础条件,是激发协商民主活力、规范协商民主进程的保障因素,是理顺民主协商各方主体关系的重要依据。有鉴于此,需要经常性地总结提炼各地协商民主和社会治理创新的经验,并进行制度化的升华,以助益于提升社会整体治理能力。

(三)促进协商民主与治理能力现代化的良性互动

公共治理过程必然要求民主协商,协商民主是实现治理能力现代化的可能路径之一。因此,要有意识地加强各个创新实践案例中的协商民主和治理能力各个要素、内在逻辑关系的研究,有意识地促进协商民主和社会公共治理能力现代化的良性互动,以协商民主推进民主发展,培育社会公共精神,提高社会民主素养和公共良性;在公共治理过程中贯彻协商民主原则,完善协商民主制度和机制,改善公共物品供给和公共秩序维护,实现二者的良性互动发展。

(四)加强协商民主与公共治理绩效评估

协商民主和公共治理的生命力在于实践的绩效,没有实际效果,则不可能持久。因此,要加强各地协商民主和公共治理创新实践案例的绩效评估,开展系统的绩效评估。通过绩效评估来检视基层民主协商的实际成果:各个主体的民主协商意识提升情况,理性对话、沟通和合作意愿和能力提升情况,对公共事务和公共决策的满意度、认可度。通过绩效评估,评估供给秩序维护、公共物品供给质量与水平、综合治理能力提升状况。建立协商民主和治理能力监督问责机制、激励机制,通过绩效评估实现协商民主和公共治理能力提升的良性发展。

[1]包心鉴.协商民主制度化与国家治理现代化[J].学习与实践,2014(3):58-66.

[2]Carolyn Hendricks.The Ambiguous Role of Civil Society in Deliberative Democracy[D].Refereed Paper Presented to the Jubilee Conference of the Australasian Political Studies Association,Australian National University,Canberra,October 2002.

[3]陈家刚.协商民主[M].上海:三联书店,2004:50.

[4]詹姆斯·博曼,威廉·雷吉.协商民主:论理性与政治[M].北京:中央编译出版社,2006:3.

[5]约翰·S·德雷泽克.协商民主及其超越:自由与批判的视角[M].北京:中央编译出版社,2006:1-2.

[6]王河江,陈国营.协商民主述评[J].浙江工业大学学报:社会科学版,2012(3):160-164.

[7]林尚立.协商政治:对中国民主政治发展的一种思考[J].学术月刊,2003(4):19-25.

[8]俞可平.治理和善治引论[J].马克思主义与现实,1999(5):37-41.

[9]格里·斯托克.作为理论的治理:五个论点[J].国际社会科学杂志:中文版,1999(2):1-8.

[10]V Kersbergen K,Waarden F. Governance as a bridge between disciplines: Cross-disciplinary inspiration regarding shifts in governance and problems of governability,accountability and legitimacy[J]. European Journal of Political Research,2004,43(2):143-171.

[11]毛寿龙,李 梅.西方政府的治道变革[M].北京:中国人民大学出版社,1998:1-5.

[12]毛寿龙.现代治道与治道变革[J].江苏行政学院学报,2003(2):86-92.

[13]俞可平,李景鹏,毛寿龙,高小平,彭兴业,杨雪冬,董礼胜.中国离“善治”有多远——“治理与善治”学术笔谈[J].中国行政管理,2001(9):15-21.

[14]俞可平.经济全球化与治理的变迁[J].哲学研究,2000(10):17-24+79.

[15]俞可平.衡量国家治理体系现代化的基本标准[N].南京日报,2013-12-10(A07).

[16]江必新.推进国家治理体系和治理能力现代化[N].光明日报,2013-11-15(1).

[17]张艳国,尤 琳.农村基层治理能力现代化的构成要件及其实现路径[J].当代世界社会主义问题,2014(2):54-66.

[18]俞可平.全球治理引论[J].马克思主义与现实,2002(1):20-32.

[19]孟锐峰.共同善:社会主义协商民主的伦理诉求[J].道德与文明,2015(4):113-117.

[20]鲍勃·杰索普,漆 芜.治理的兴起及其失败的风险:以经济发展为例的论述[J].国际社会科学杂志:中文版,1999(1):31-48.

[21]凌锐燕.国家治理现代化进程中的协商民主问题研究[D].北京:中共中央党校,2015.

[22]格里·斯托克,华夏风.作为理论的治理:五个论点[J].国际社会科学杂志:中文版,1999(1):19-30.

[23]张康之.谋求非强制性的社会治理[J].长白学刊,2014(5):5-13.

ConsultativeDemocracy:FeasiblePathtoEnhancingtheCapacityofGovernanceModernization:ResearchBasedontheSocialGovernanceInnovationinZhejiangProvince

WANG He-jiang1,CHEN Guo-ying2,WU Li-jun1

(1.ZhijiangCollege,ZhejiangUniversityofTechnology,Hangzhou310024,China; 2.SchoolofPoliticsandPublicAdministration,ZhejiangUniversityofTechnology,Hangzhou310024,China)

Consultative democracy is the transcendence of representative democracy and elitist democracy,meanwhile,public governance is the transcendence of rule and administration.Both of them are aimed at “public good”,stressed on “multi-participation”,asserted “dialogue and cooperation” and focused on “public affairs”,so they are of theoretical coupling nature.Social governance innovations in Zhejiang province provide the proof for the value of consultative democracy in social governance modernization.To develop the consultative democracy is the feasible path to enhancing the capacity of social governance modernization.

consultative democracy;governance innovations;modernization of governance capacities

2017-06-20

教育部人文社会科学一般项目“协商民主视角下的基层社会公共治理模式:以浙江省为个案”(10YIA810025); 浙江省社科规划课题(12JCZZ04YB;14NDJC178YB)

王河江(1962-),男,江苏盐城人,浙江工业大学之江学院教授,主要从事基层社会治理与公共政策分析研究;陈国营(1977-),男,湖北黄冈人,博士,浙江工业大学政治与公共管理学院副教授,主要从事制度分析与公共政策、网络治理的研究;巫丽君(1980-),女,浙江杭州人,浙江工业大学之江学院讲师,主要从事乡村治理研究。

10.13451/j.cnki.shanxi.univ(phil.soc.).2017.05.016

D082

A

1000-5935(2017)05-0115-06

(责任编辑 曹永胜)