从硕士学位论文看卡耐基·梅隆大学交互设计的研究特色①

2018-01-09鲍懿喜江南大学设计学院江苏无锡214000

鲍懿喜(江南大学 设计学院,江苏 无锡 214000)

从硕士学位论文看卡耐基·梅隆大学交互设计的研究特色①

鲍懿喜(江南大学 设计学院,江苏 无锡 214000)

本文以卡耐基·梅隆大学交互设计专业2011—2015年的硕士学位论文为分析案例,从论文研究对象的有形性和无形性、研究内容的八大版块、研究人群的特性等几个方面进行了数据统计和分类整理,从而引出其交互设计研究的三大特性:跨学科的交叉性、行为交互的指向性和社会创新议题的前瞻性。

交互设计、硕士学位论文、卡耐基·梅隆大学、跨学科交叉

卡耐基·梅隆大学(Carnegie Mellon University,CMU)是世界上最早设置交互设计硕士学位点的学校之一,在其设计学院,交互设计是贯穿于所有专业的一个主题。该校的交互设计专业基于独特的校园文化而具有的跨学科研究特性,以及为顺应21世纪以来社会与环境的发展变化对设计提出的新需求而形成的教学理念,都很具有代表性,并在设计学的硕士学位论文中得到了充分体现。

硕士学位论文反映的是设计研究的目标和范围,以及在理论、方法和实践应用中设计领域所要探索的问题。因此,对近年来卡耐基·梅隆大学交互设计硕士学位论文的分析可以让我们了解交互设计的发展现状和研究走向。

一、2011—2015年卡耐基·梅隆大学设计学硕士学位论文的相关分析[1]

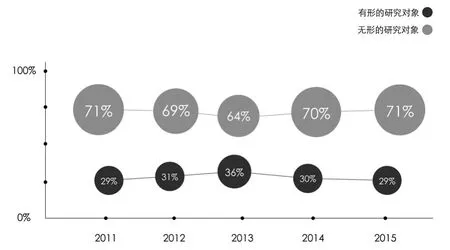

1.论文研究对象的有形性与无形性

2011—2015年间,卡耐基·梅隆大学交互设计硕士学位点共产出87篇学位论文,选题可分成两大类别:一类是具体有形的研究对象,主要涉及公共空间(如公园、博物馆、画廊、杂货店等)和软硬件产品(如机器人、网站、APP等)两大范畴;另一类则是相对无形抽象的研究对象,涵盖面广,涉及设计理论与方法、关系形态、信息传播、社会管理、生活方式和健康医疗等内容(见图2)。在有形对象与无形对象两类论文选题的数量上,五年间基本保持了一个相对稳定的比例关系,一般前者约有30%左右,后者占到70%左右;而在抽象研究对象中,生活方式所占比重相对最大,约为22%。

图1 论文研究对象对比图(徐怡雯绘制)

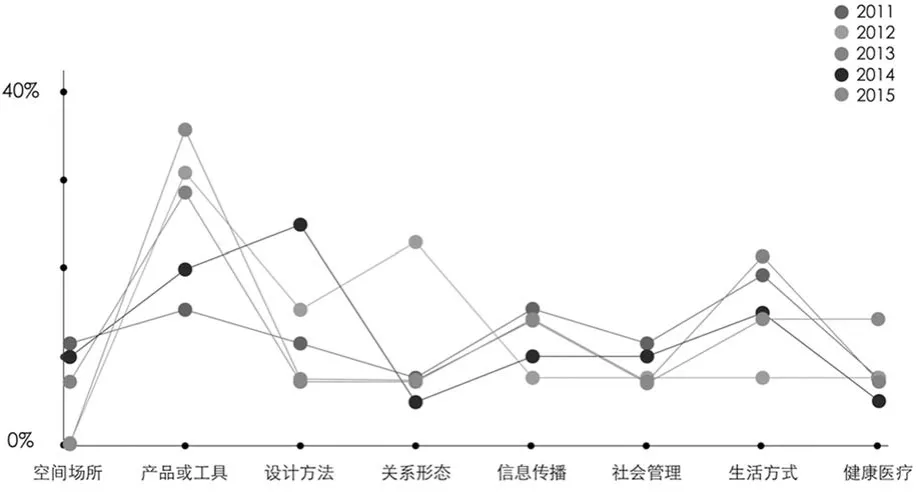

图2 论文研究内容分布图(徐怡雯绘制)

值得指出的是,即使针对的是有形对象,该校的交互设计研究也并非仅仅关注具体的人机交互,而是更关注抽象的人与人、人与社会之间的关系和交互品质。如公共空间中关于杂货店这一场所的研究,旨在以此为空间节点设计一个促进人们互动的社区;针对画廊和博物馆的研究,也着眼于在这类空间中通过设计社会化媒体来提升人与人之间的互动体验。而应用类产品或工具的研究目标也大多是为了提升人们的社会性行为。如有关网站Reddit.com的论文立足于探索如何通过网络社交分享平台来型塑“个人数字化身份”(personal digital identity);而有关“Nirvana play”这一APP的硕士论文则致力于改善大学生的拖延症;另一篇有关APP“Kairos”的论文研究和解决的是加强辅导员和高校学生之间的沟通的问题;另外有关为强化儿童对本国文化认知而设计的在线故事分享平台“Partout”和为帮助千禧一代通过合作与沟通建立健康平衡生活与工作的APP“Alka”的设计研究,也都是围绕人与社会环境和文化环境之间的互动展开的。

2.硕士论文选题的丰富性与多元性

在2011年到2015年间,卡耐基·梅隆大学交互设计硕士学位论文的选题范畴基本相同,都在上文提到的八个版块中形成研究点。虽然选题范畴是确定的,但每一年的侧重点却会有所不同。在八个选题版块中,“空间场所”是惟一一个并非每年都涉及的范畴,而应用类产品或工具的研究在每一年论文选题中所占比例常常最高(2011年除外)。

2011年的硕士学位论文在不同领域的选题分布相对比较平均,“生活方式”和“信息传播”两类略多一些,其中“生活方式”类选题关注了女性独立、老年人社会交往、反向文化冲击(reverse culture shock)、对环境负责等方面的交互设计课题,“信息传播”类选题则关注了政治信息、商业沟通、环境价值信息、故事分享等如何通过设计实现传播的有效性与互动性。

在没有“空间场所”论文选题的2012年和2015年,对应用产品或工具的研究则分别占到该年度论文总数的30%和35%。2012年度此类研究大都关注个人信息化生活与学习的效率问题,如对可提供导航、搜索和整理个人资料的新方法的桌面工具Arium的研究,或对可迎合不同学习参数、帮助个人完成学习过程、把知识记录转换成有意义学习的电子笔记本notetaking的探索。2015年也有部分关注这些问题的论文选题,如对将工作过程进行文档编制并予以可视化的工具的研究,或使设计师将设计要素转换成不同的感官体验从而进行更有效的表达的交互调色板的研究;但同时,对如何提升产品与人的精神或心理之间的交互也成为重要研究视角,如展开了对透析设备这样的生命救护类(life-saving)医疗设备与病人心理之间的互动研究。

图3 论文研究内容的年度分布图(徐怡雯绘制)

2013年有关“生活方式”类的选题比例占五年之首,内容相对比较宽泛。其中有涉及社会互动中的敏感性问题的,如根据著名社会学家欧文·戈夫曼(Erring Goffman)提出的“污名”(stigma)使个人身份受损理论,来研究如何通过设计一个集信息接触、学习和持续关注于一体的模型来对抗“污名”带来的危害;也有涉及跨国生活学习问题的,如研究如何使用设计语言工具帮助留学生们解决由于文化差异带来的沟通问题;还有涉及两性共同生活问题的,如通过服务设计为“同居者”设定共同目标和管理财富,以共同创造可分享的同居身份。

2014年对设计本身的关注成为热点,有关设计方法和设计思维的论文选题占到了25%,这其中既有对设计认知方式的研究,也有对设计在社会互动中应用方法的探索。在设计认知方面,有论文针对设计新人,提出构建“wonder experience”平台来提升他们掌握复杂性设计专业知识的愿望和动力;也有论文研究具有工程专业背景的设计学研究生,如何实现从工程思维到设计思维的转型。而在设计应用方法方面,有的选题着眼于设计在家庭领域中面向日常生活未来时的研究方法,有的则以游戏工作坊的设计实践来探索如何通过“以设计为中心的学习”方式来培养人的协作能力,还有论文将社会实践模型应用到服务设计领域中,以“社区支持农业”为例提出如何通过服务设计的新工具和新方法来提升人们的社会实践行为。

3.硕士论文重点涉猎的研究人群

2011年到2015年间的87篇硕士论文所涉及的研究人群中,有两大类比较凸显:一类是撰写论文的作者们作为其中一员也有体验经历的群体,如大学生、设计师、公共空间的游览者;另一类则是如病人、妇女、儿童和老人这样的弱势群体。

图4 论文研究人群与研究内容的关联图(徐怡雯绘制)

作为大学生、设计师或游览者中的一员,在对这些群体进行设计研究时,论文作者的自身体验性较强,往往是从如何提升使用体验的角度来切入的。有关大学生的选题主要集中在如何提升学习体验、如何改变生活习性以及如何面对留学生的跨文化交流方面;针对游览者,则关注的是他们与公共游览空间的互动体验。而面向弱势群体的论文,则秉持了从问题出发,帮助他们解决相关问题的立场。如女性的研究话题围绕的是女性自我保健护理、社会独立等方面的问题;老年人的健康护理与社会交往问题成为设计的研究焦点;儿童处在成长期时与他人之间的沟通、分享问题,与社会环境之间的行为引导问题也是设计的议题;针对病人,预防跌倒、慢性病治理、医疗设备的改善、建立线上医疗社区等论文选题也都是从实际问题出发来寻求设计解决方案。

二、卡耐基·梅隆大学交互设计的研究特色

21世纪以来,全球化语境下科技、经济、文化和社会的进一步发展变化对设计提出了新的需求,这些新需求既有来自于谋求商业成功方面的,也有来自于探索社会创新领域的。在未来相当长的一段时间里,设计师们要根据社会和环境对设计提出的挑战来提升理解和解决复杂性问题的能力。卡耐基·梅隆大学交互设计方向的硕士论文选题体现了高等学校应对这些新需求的设计研究思路与践行方法。

1.交互设计研究中贯穿了跨学科理念

卡耐基·梅隆大学交互设计方向的硕士论文以问题的挖掘、设计思维的创新、设计整体解决方案的提供为共同特性,论文选题广泛,从智能产品到公共空间,从产品语意到行为导向,从信息系统到文化系统,从健康医疗到可持续发展,完全打破了设计专业之间的分隔线,形成了产品、服务、环境和系统等多元体系,体现出交互设计已成为一个高度整合和跨学科的活动,定位于人、社会组织和自然世界这些更广阔的语境之中。

设计学作为一门极具整合性的学科,与其他学科进行跨界合作是设计创新的重要路径,卡耐基·梅隆大学设计学院在此方面做了多年探索。交互设计专业依托于卡耐基·梅隆大学丰富的跨学科研究资源和为不同学院或学科的师生们搭建的合作平台,使跨学科理念与实践成为其基本特性。除与计算机技术的紧密结合外,交互设计专业的跨学科领域还涵盖传播学、医学与护理学、社会学(涉及社会行为、社会交往、社会心理等)、管理学、教育学、经济学,以及政治学等,形成了能整合人文科学、社会科学、商业、工程等研究视角和方法的设计过程。与政治学有关的设计议题在国内比较少,而在卡耐基·梅隆大学交互设计专业的硕士论文选题中,这类跨学科议题越来越成为重要议题。近年来的论文中有研究高度复杂的视觉设计是如何影响人们对政治信息的理解的,也有探讨如何设计政府—民众的交互沟通系统来促进民主化的,即用设计的方法来研究解决政治领域的信息传达与沟通问题,是一种基于政治信息的交互设计研究。

2.交互设计的研究对象是“行为”,信息与场景(context)成为重要内容

从硕士学位论文的分析中可以看出,卡耐基·梅隆大学的交互设计已从单纯的物的研究转向了对行为的研究,更倾向于“行为的设计”,即以引导或改变人的行为方式为设计目的,“更多地关注经过设计的、合理的用户体验,而不是简单的产品功能。这样,消费者获得的不只是单一的产品,而是以产品作为媒介的一个完整的服务平台。”[2]于是,信息、场景成为围绕行为研究展开的重要内容。

交互设计中的信息“涉及那些与服务的数量和品质相关的内容。对于信息提供者来说,与数字化媒介进行交互的重要动力之一就是为用户提供可以理解的服务信息。”[3]人的行为的发生、推进或迁移都有赖于信息传递。在硕士论文中,虽然每个学生具体的选题有所不同,但其方法都是将相互关联、相互依存的产品、服务与信息设计组合而成数字生态系统。

“行为研究”与特定场景又有着重要的关联性。美国斯坦福大学心理学家理查德·拉皮尔(Richard LaPiere)从研究中得出结论:“如果你想预测一个人在面对某一真实的特定场景或特定人物时将如何表现……只有通过研究真实社会场景中的人的行为,才能可靠地测量一个人的社会态度。”[4]而随着移动设备、社交媒体、大数据、传感器和定位系统等技术力量发展日趋成熟,交互设计更加关注基于场景的服务,即“包括用户体验在内的时空一体化精准,它兼顾了用户当前所处时间、空间特征和情绪、心理、兴趣、意愿等多重需求,并基于此展开交互式信息传播”。[5]场景越来越作为一种策略被应用在设计领域中,因此许多硕士论文都会将人置于特定的场景中来进行设计研究,如将女性购买自我护理用品的行为置于公共卫生间场景,将对物理世界和数字化世界的融合性体验放在图书馆场景。

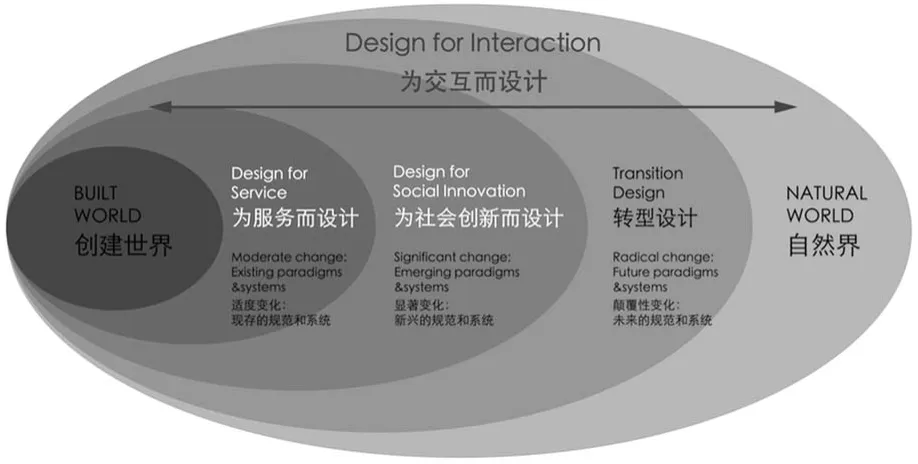

3.交互设计研究包含服务设计、社会创新设计和转型设计三种架构

图5 卡耐基·梅隆大学交互设计框架图

卡耐基·梅隆大学的交互设计倡导一种“大设计”的理念,其内容涉及三大领域:服务设计、社会创新设计和转型设计(transition design),代表了解决复杂性社会问题的三种设计架构(framing):服务设计是在现有的模式和系统中实现的温和改变,社会创新设计旨在以新兴的规范和体系来推动重大的社会转变,而转型设计则运用具有未来性的规范和体系来实现颠覆性创新。(见图 5)[6]

从硕士论文中我们可以看到,不论是围绕医疗、金融等专业型服务开展的设计研究,还是围绕大数据驱动下的自动化服务所作的设计创新,抑或是为像家庭摄影服务、数字化身份塑造等个人定制服务而形成的设计方案,都已从孤立的产品设计和人机交互转向了复杂系统中服务的创造和实现,设计解决方案会通过多个“触点”(touch points)来形成与用户的交互,服务系统和物理系统之间的整合是建立在对有特定行为和需求的用户、特定场景及其相互关系的设计研究基础上的,旨在为用户提供想用、可用和好用的服务,而不仅仅是产品,从而提升具有体验性的创新商业模式,体验设计(experience design)在加强用户的信任感和满意度方面有重要意义。

社会创新设计致力于为满足社会新需求而设计更有效的新模式,注重的是人与社会之间的互动,涉及产品、服务、过程和政策的设计,会去利用或强化尚未被充分利用的资源。有关社会创新设计的硕士论文很强调“设计协作”过程,如在把食品杂货店建设成为一个健康食品社区的设计研究中,食品供应者与食品消费者之间的沟通与合作是一个重要议题。在社会创新设计中,设计师既是一个引导者,也是由多学科专业人员和多个利益相关者组成的团队中的一个成员,“以利益相关者为中心的设计”、“可持续设计”、“协同设计”等方法在相关论文中得到有效应用。

转型设计[7]是设计实践中兴起的领域,它代表的是能带来积极的有颠覆性的社会和环境变化的设计范式,环境污染、贫困、生物多样性的缺失、经济危机等全球性社会问题都会被纳入设计的研究范畴,并通过设计来提供适用于当地社会和环境条件的解决方案。转型设计中的设计师要将设计的工具和流程与一个基于全新理解的生活系统、全球网络和社会组织进行连接。硕士论文中基于环境可持续的改变行为的系统设计、基于人们对未来家庭生活的构想而面向日常性未来的设计思维和设计方法的研究、设计实践中如何以整体观来处理人类世界与自然世界关系的本体论探索等,都是基于这样一个信念,即向一个可持续的社会转型是21世纪设计最大的挑战。

[1]卡耐基·梅隆大学的官方网站[EB/OL].http://repository.cmu.edu/design/.

[2]辛向阳.交互设计:从物理逻辑到行为逻辑[J].装饰.2015(1):59.

[3]Ming Cheung, “User Experience Design in Digital Service Innovation”, The Routledge Companion to Design Studies, edited by Penny Sparke and Fiona Fisher,Routledge, New York, 2016:334.

[4][美]罗杰·霍克.改变心理学的40项研究[M].白学军,等译.北京:人民邮电出版社,2010:340.

[5]严小芳.场景传播视阈下的网络直播探析[J].新闻界.2016.15,p52。

[6]卡耐基·梅隆大学设计学院的硕士专业介绍[EB/OL].http://design.cmu.edu/content/masters-research-foci.

[7]Transition Design 2015[EB/OL].http://www.design.cmu.edu/sites/default/files/Transition_Design_Monograph_final.pdf.

J502

A

1008-9675(2017)06-0205-04

2017-09-05

鲍懿喜,女,江南大学设计学院副教授,硕士生导师,研究方向:设计艺术学。徐怡雯,江南大学设计学院硕士研究生,研究方向:设计学。

本文为“江南大学产品创意与文化研究中心、中央高校基本科研业务费专项资金(2015JDZD03)”专项资助成果。

(责任编辑:梁 田)