清宫南薰殿图像考述①

2018-01-09淮阴师范学院美术学院江苏淮阴223001

黎 晟(淮阴师范学院 美术学院,江苏 淮阴 223001)

清宫南薰殿图像考述①

黎 晟(淮阴师范学院 美术学院,江苏 淮阴 223001)

满清入主中原后,乾隆命人整理、装裱了一批继承自明代宫廷的历代帝后、名臣、圣贤画像,奉藏于紫禁城西南角的南薰殿中。但这批图像制作于不同时期,类型、样式多不相同,原先也属于不同的图像系统。当不加甄别地统统归于南薰殿中之后,其原初的功能与意涵则在很大的程度上被掩盖。本文将从对图像细节的讨论出发,考察历代宫廷帝后、名臣、圣贤人物像的制作,以期待进一步还原其中不同图像系统的原位,及其在各朝流传过程中功能与意涵上的变化。

南薰殿图像;帝后像;名臣像;圣贤像

乾隆十二年(1747)十月辛巳,清高宗弘历在内务府库中发现一批来自前明的帝后画像“未经启视,尘封蛀蚀,不无侵损”,于是命将图像中“或有损缺,概令补缀完好,应重装者,即付装潢”[1]。乾隆十四年(1749)这些经统一装裱的帝后像奉藏于整修一新的南薰殿中。乾隆作《南薰殿奉藏图像记》,刊刻于石,立于殿前。故这批图像又被称为南薰殿图像。

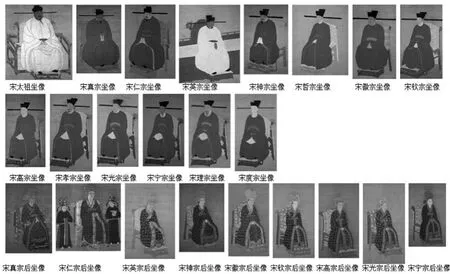

图像现大多藏于台北故宫。按台北故宫所印《故宫书画录》卷七“南薰殿”中记,其中包括有帝后像67轴,册页10册,《明太祖御笔》2册,明人《出警入跸图》2卷。按像主先后排序,所涉帝王前有自伏羲、帝尧、夏禹、商汤、周武五位先秦帝王,后有梁武帝、唐高祖、唐太宗、后唐庄宗四帝画像(共6像)。自宋起,始有较完整的帝后像挂轴,从宋宣祖至宋度宗,涉帝王16位(共18像),皇后11位(共11像),以及《宋代帝半身像》、《宋代后半身像》两册页。元代无挂轴,但有《元代帝半身像》《元代后半身像》两册。明代有较完整的帝像,涉帝王14位(其中明太祖11轴,还包括嘉靖皇帝父亲兴献王朱祐杬,共26像),后像1轴(孝慈高皇后),以及《明代帝后半身像》上下两册。另有《历代帝王半身像》《至圣先贤半身像》《圣君贤臣全身像》《历代圣贤半身像》4册为历代人物像合辑。

曾任台北故宫博物院院长的蒋复璁在《国立故宫博物院藏清南薰殿图像考》一文中,详细考察了在台图像与清代图目的区别。其中缺8轴宋帝像、5轴明帝像、21轴功臣像,册页缺《元代后妃太子像》《历代圣贤名人像》《唐名臣像》《唐宋名臣像》《历代武臣像》《历代帝王名人像》《孔子世家像》《历代功臣像》8册,以及《明宣宗行乐图》1卷。[2]这些图像现大多藏于北京故宫博物院与国家博物馆。②所列藏于大陆的图像,有些虽然标为北京故宫所藏,并可提供文物编号,但有些已被抽调到国家博物馆。具体情况笔者将另具文说明。

现可查及的图像中,除《明人画出警图》《明人画入跸图》《明宣宗行乐图》与《明太祖御笔》外,基本全为不表现故事情节的帝后、名臣、圣贤画像。这批画像也引起了部分学者的关注。方闻将图像置于宋、元、明的政治史脉络中展开介绍。③WenC.Fong,ImperialPortraitureintheSong,YuanandMingPeriods.ArtsOrientalis,Vol.25,ChinesePainting(1995),pp.47-60.此文2008年由郭建平翻译至国内。[3]王正华在其博士论文中也曾涉及这批图像的讨论,后又撰文从政治文化的角度分析了相关研究今后可能延展的方向。[4]赖毓芝在《文化遗产的再造:乾隆皇帝对于南薰殿图像的整理》(2009)一文中关注到了南薰殿图像的成立,详细考察了乾隆对于图像的整理,认为其目的是“于南薰殿中重新诠释及创造一个自三代后就消失的汉政治典范”。[5]此外还有雷闻对于唐代帝王像的考辨[6];汪圣铎[7]、周颖青[8]、张鹏[9]对于宋代帝后像研究;王艳云对于辽代御容的分析[10];尚刚对于元代帝后像的考察[11]等。这些成果或是从政治史与制度史角度展开讨论,或仅关注某一时期帝后像的制作与奉祀,大多缺少对于南薰殿中不同身份人物(帝后、名臣、圣贤)画像关系的讨论,以及图像在各朝流传情况的考证。还因为缺少对于南薰殿图像整体的检视,忽略了不少图像本身可提供的信息。

事实上,现有南薰殿图像被乾隆“再造”之后,其原有功能与意涵已被掩盖。我们注意到,这些画像制作于不同时期,形制、尺幅、画法多不一致,明显源于不同的图像系统,则它们的原位如何?画像如何被各朝继承、改造,改变其功能?尚需要进一步厘清。

图 2山东嘉祥武梁祠右壁上层三皇、五帝等画像石

本文从画像制作时间与像主活动年代的相对时间,将画像分为前朝人物像与本朝人物像两大类,并按像主身份分为帝王、名臣、圣贤三类分别展开讨论。

一、前朝人物像

1.前朝帝王像

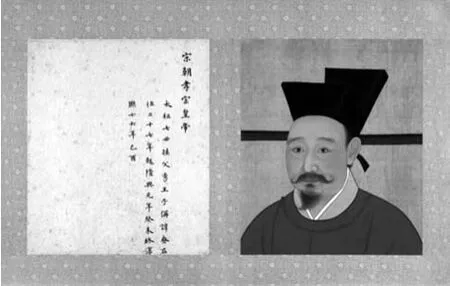

南薰殿图像中宋之前的几轴帝王像,《唐高祖立像》、《唐太宗立像》、《后唐庄宗立像》尺寸横都在八尺五寸左右,纵近四尺,画法、图式也基本相近。另有一被置于宋代帝后像系统中的《宋太祖立像》轴,与上三轴相近,只是在尺寸上略小五寸。但几位帝王像高度相同,尺寸的差别很可能是后世装裱时剪裁所致。则此四像原属同一个图像系统。四像的冠服体现了不同时代的特征,但腰上所饰带銙明显是明代样式,则像也是明代制作的前朝帝王像。①明代带銙样式研究详见杨晓霖:《明代玉带风格研究——以梁庄王墓玉带为例》,2012年中国地质大学硕士毕业论文。从其绘制的精细程度来看,应是出于宫廷画师之手。(图1)

制作前朝帝王像有着久远的传统。如《孔子家语》称:“孔子观乎明堂,睹四门墉,有尧舜之容,桀纣之象,而各有善恶之状,兴废之戒也。……孔子徘徊而望之,谓从者曰:‘此周之所以盛也’。”[12]东汉王延寿的《鲁灵光殿赋》中记载了灵光殿中壁画:

上纪开辟,遂古之初。五龙比翼,人皇九头。伏羲鳞身,女娲蛇躯。鸿荒朴略,厥状睢盱。焕炳可观,黄帝唐虞。轩冕以庸,衣裳有殊。下及三后,淫妃乱主。忠臣孝子,烈士贞女。贤愚成败,靡不载叙。恶以诫世,善以示后。

图1《宋太祖立像》、《唐高祖立像》、《唐太宗立像》、《后唐庄宗立像》等比例图(台北故宫博物院藏,笔者制图)

图3《历代帝王图》局部(波士顿博物馆)

以上图像不存,但汉画像石中常见类似图像,以山东嘉祥武梁祠画像石为例,其中展现了早期前朝人物画的两种类型:

一是故事画,武梁祠墙壁上层区域绘制的“蔺相如与秦王”“荆轲刺秦”“曹沫劫持齐桓公”之类涉及帝后、名臣的故事画。北魏司马金龙墓漆画屏风上也有类似图像。史料中还记有北魏的张彝编绘《历帝图》五卷上宣武帝[13]。北宋庆历元年(1041)仁宗敕命制作“前代帝王美恶之迹”,并亲自撰写题记的《观文鉴古图》。[14]现存图像如李唐《晋文公复国图》(大都会艺术博物馆藏)、《采薇图》(大都会艺术博物馆藏)、宋代佚名《却坐图》(台北故宫博物院藏)、《折槛图》(台北故宫博物院藏),都是这类图绘前朝帝后、名臣故事的图像。

二是人像画。武梁祠中右壁上层区域排列有从三皇、五帝直至夏桀等十一位帝王立像。这些画像多不涉及故事,像与像之间还有榜题相隔,形成相对独立的画像。类似的图式在卷轴画中也有发现。如宋人摹唐代《历代帝王图》(波士顿博物馆藏)中也无故事情节,各帝王立姿依次排列,同样因榜题的阻隔而相对独立。如拆分为单人像,也不失画面的完整性。(图2、图 3)

以上所列各类前朝帝王、名臣画像,无论是故事画还是单人画像,其目的都不出 “兴废之戒”或“恶以诫世,善以示后”的意图[15]。石守谦将这类画像分为“故实规鉴”与“画像规鉴”两类。故事画的规鉴功能学者多有论述,不再赘述。画像中,如武梁祠中夏桀被绘为“桀驾人车”的形象,明显提供的是具有某种指导意义的道德准则。[16]《历代帝王图》虽然放弃了故事的表达,但我们在画像中仍然可以观察到前代帝王的“善恶之状”,如再辅以榜题,对于有一定史学知识背景的观看者来说并不构成理解的障碍。陈葆真就认为,《历代帝王图》是“唐太宗个人对梁、陈、周、隋四朝整体功过的总评。”[17]

但南薰殿中的四轴明人制作的前朝帝王像并无榜题,从人物的行止与外貌上也很难看出“善恶之状”,现存的四像也并无一位通常意义上的恶主。事实上,此四帝王画像大于真人的尺寸,暗示其具有公开展示的功能,并可能与圣王祭祀有关。

先秦时就已有祭祀前朝圣王的仪式。①关于圣王祭祀,祥见窦旭耀、胡虹霞:《圣王崇拜探源——先秦诸子圣王崇拜思想与上古政治文化传统》,《北京印刷学院学报》,2005年第1期。《礼记·祭法》中载:

夫圣王之制,祭祀也。法施于民则祀之,以死勤事则祀之,以劳定国则祀之,能御大灾则祀之,能捍大患则祀之。[18]

汉章帝元和二年(85)二月,“上东巡狩,将至泰山,道使使者奉一太牢,祠帝尧于济阴成阳灵台。”[19]隋初,“乃祈宗庙及古帝王有神祠者”。[20]并随着朝代的更迭往其中添加前朝帝王。如唐代将“周武王、汉高祖同置一庙”。[21]宋太祖乾德初诏令:“太昊、炎帝、黄帝、高辛、唐尧、虞舜、夏禹、成汤、周文王武王、汉高帝光武、唐高祖太宗,各直守陵五户,岁春秋祠以太牢。”[22]雷闻曾注意到的,自隋代开始,将对“先代帝王的祭祀从圣贤崇拜的性质向建立‘帝王’统治的性质转变”。[23]按高明士的说法就是将先代帝王视作“治统庙制”的一部分。[24]尝试表明当朝乃是自上古三皇五帝以来圣王统治的继续。但这些前代帝王通常都分祀于各地,且祭祀的对象多是木主,可能并未形成奉祀偶像的传统。直到明初,方才将这些前朝帝王集中于京师,统一造像祭祀。

(洪武六年)帝以五帝、三王及汉、唐、宋创业之君,俱宜于京师立庙致祭,遂建历代帝王庙于钦天山之阳……。七年,令帝王庙皆塑衮冕从像。……八月,帝躬祀于新庙。

历代帝王庙中有从三皇五帝至宋代帝王塑像十七位,包括南薰殿图像中的唐高宗、唐太宗、宋太祖三位。[25]虽然未见明代史料中有制作数量庞大的前朝帝王画像的记载,但我们也不太可能认为,现存的四轴画像会是一个完整的图像系统。事实上,嘉靖十一年(1532),明迁都后,废南京历代帝王庙,在北京重建,其中塑像全部改为木主,不再奉祀前朝帝王像。[26]因而我们猜测,明代宫廷很可能在取消了历代帝王庙中的塑像之后,制作了一个规模更大的前朝帝王画像系统,作为“治统庙制”的图像表达。

2.前朝名臣像

南薰殿图像中的二十一轴历代名臣像也与明代“治统庙制”的图像系统有关。此二十一轴功臣像,涉及从汉代至明代人物,但其制作于不同时期,包含有多个图像类型。其中《宋范仲淹像》与其他功臣的画像样式不同,绘范仲淹坐于屏风前,一童子服侍的场景,类似于故事像。画上还有赵孟頫款印,表明先被赵氏收藏,其后才进入宫廷。另《明姚广孝像》为坐像,上方有金字标识:“敕封荣国恭靖公赠少师姚广孝真容”,右有晚明佛教大师真可的题赞,画作于明仁宗洪熙元年(1425)三月,曾奉于京西名刹潭柘寺。[27]姚广孝是明成祖朱棣靖难时的重要谋士,当时显然并非前朝功臣像,其像或许明代就已经进入宫廷,但应是入清之后才附入南薰殿前朝功臣图像系统。

图4《唐李克用像》(南薰殿二十一功臣像之一)(《故宫周刊》第98期,1931年8月20日)

图5《唐尉迟恭像》(南薰殿二十一功臣像之一)(《故宫周刊》第91期,1931年7月4日)

余下各像应出于明代宫廷画师之手,但尺寸有区别。《汉诸葛亮像》,高六尺一寸,上有明太祖三子晋王朱棡的“敬德堂”印,表明曾流传于宫廷外。《宋岳飞像》为坐像,高仅在五尺七寸。余下十七像全为立像,画法基本相同。除《唐李孝恭像》《唐尉迟敬德像》略小,高为七尺一寸,其他画像高全在八尺五寸。其尺寸与南薰殿中唐高宗、唐太宗、后唐庄宗、宋太祖画像一致,画法也接近。表明制作之初属于同一图像系统。(图4、图5)

前朝名臣像的制作同样有着久远的传统。东汉时期灵光殿中就有“忠臣”像。这类图像通常作为帝王像的衍生图像,配祀于帝王像旁。如《历代名画记》中记,益州学堂中有“古圣帝贤臣七十子,后代又增汉晋帝王名臣”。[28]唐时建前代帝王祠庙时,“仍取当时将相德业可称者三(二)人配祭,仍并图画立像。如先有祠宇沾祭者,亦宜准此。”[29]明初也有制作前朝名臣像的记载,“赵原,字善长。吴人,号丹林画。师董源,甚得其骨格。国初召天下画士至京图历代功臣,原以应对不称旨坐死。”明初历代帝王庙中也有功臣像配祀。《明史》中记:

是年(洪武七年),诏以历代名臣从祀帝王庙。礼官奏拟三十六人以进。帝曰:‘古之君臣同德者,终始一心,载在史传,万世不泯,国家祀典必合。’”[25]

图6马麟《道统五祖像》(台北故宫)

由此也可以猜测,明代建立的前朝帝王“治统庙治”的图像系统中,与历代帝王庙一样,除帝王画像外,还包括数量不小的前朝名臣画像。

3.圣贤像

南薰殿画像中还有上古五位帝王,伏羲、帝尧、夏禹、商汤、周武画像,像上有马麟款,通常又被称为《道统五祖》。此五像是南宋时,理宗《道统十三赞》的配图,上方皆书有理宗赞文。赞文将上古的伏羲、尧、舜、禹,三代的汤、文王、武王、周公,以及儒家圣贤孔子、颜子、曾子、子思、孟子等人归于一处,形成一个包含上古圣王与儒家圣贤的图像系统。现存五像的尺寸纵250厘米,横110厘米左右,这样大的尺寸,通常也只能是在宫殿四壁张挂,作为奉祀的对象。(图6)

与圣王崇拜相比,儒家圣贤崇拜的出现可能略迟,但至少在汉代时就已经有制作圣贤图像的记录。汉灵帝,“光和元年,置鸿都门学,画孔子及七十二弟子像”[30]。但在时人的话语中,圣王与圣贤就已有同质化的倾向,并形成将上古的尧、舜、禹、商汤、周武与儒家孔、孟并提的现象。[31]唐代韩愈在《原道》中提出,道统传承的脉络也是以上古帝王开始,“尧是以传之舜,舜以是传之禹,禹以是传之汤,汤以是之传之文武周公,文武周公传之孔子,孔子传之孟轲。轲之死,不得其传焉。”《历代名画记》“述古之秘画珍图”中记载有《古圣贤帝王图》,[28]从题名来看,应该就是圣王与圣贤合一的图像系统。

首先,笔者提供一篇有关网上购物的文章,要求学生从刚才学到的词汇中选择合适的进行填空。完成课文的学习后,将学生分为两组,要求学生运用课文和拓展的词汇就网上购物的利弊进行辩论。正反双方唇枪舌剑,争论得不亦乐乎,将课堂推到了高潮。最后,要求学生课后完成一篇关于网上购物的作文,进一步巩固、加深和使用学到的词汇。

南宋理宗时独尊朱学,道统的营建也一直是理学家们关注的重点。理宗作《道统十三赞》将“圣王”与“圣人”合于一个系统正是这一努力被皇室接受的表现。石守谦也认为,南宋的《道统十三赞》画像,是“借这些圣贤的形象,来兴起承传道统,追法先王的驱策。”[32]

4.前朝人物册

南薰殿图像中还有相当数量的人物身份类型与画法多样的画像册页。其中可以观察到独立的帝王画像系统,如《历代帝王半身像》。也可见儒家圣贤像系统,如《至圣先贤半身像像》《孔子世家像》。同样也有帝王与名臣、圣贤,或名臣与圣贤合于一册的情况,如《圣君贤臣全身像》中除传统的圣王伏羲、神农外,还有晋武帝、汉明帝等中古帝王,并有屈原、张良等名臣;《历代圣贤半身像》除了仓颉、周公外,还有狄仁杰、柳宗元、司马光等名臣;《历代圣贤名人像》,虽以圣贤为名,但册中更多是名臣。此外,还有历代名臣合集,如《唐名臣像》《唐宋名臣像》《历代武臣像》等。

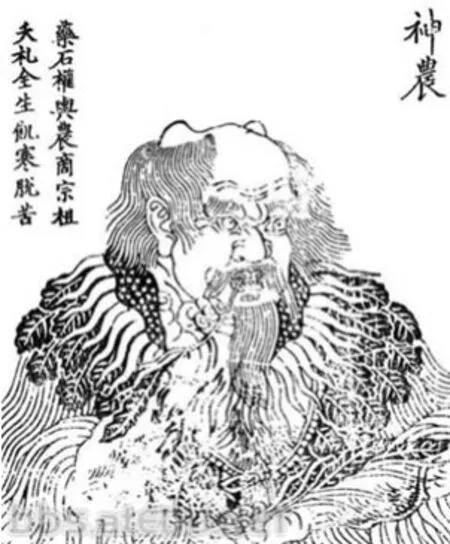

这些画像册页多制作于明代。人物的形象当然不会据像主真实相貌图绘,但也并非完全臆造,大多参考了前朝图像,或受当时流行图式的影响。如《历代帝王半身像》《历代圣贤半身像》两册,绢质相同,人物位于左下角,右上有榜题。其中人物形象与王圻刊刻《三才图会》《古先君臣图鉴》(明万历年间益藩刻绣像本)、《历代古人像赞》(明成化十一年刻本)和天津人民美术出版社2003年出版的《明刻历代帝贤像》有着相同的图像来源。(图7、图8、图9)另如《圣君贤臣全身像》为白描全身像,其中夏禹持玉圭回首,成汤旁有一鹿相伴的形象,与马麟的《道统五祖》中人物形象如出一辙。(图10)其余各像册全为勾线赋色,人物造型方式或有稍许不同,但绘制工细,造型准确,应是出自宫廷画师之手。需要注意的是,《历代圣贤名人像》册中有些人物形象与二十一轴功臣像类似,表明此册可能是制作那一批大幅画像的样稿。(图11、图12)

二、本朝人物像

图8“炎帝神农氏像”《三才图会》(明万历37年刊本)

图9“神农像”《明刻历代帝贤像》(天津人民美术出版社,2003年

图10“成汤像”《圣君贤臣像》

图11 “诸葛亮像”《历代圣贤名人像》

图12 《汉诸葛亮像》(南薰殿二十一功臣像之一)局部(取自《故宫周刊》第89期,1931年6月20日)

1.宋朝帝后像

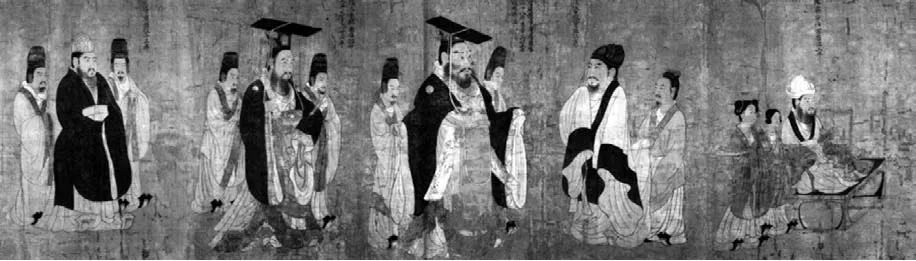

图13宋代帝后坐像轴等比例图

南薰殿中宋代帝后画像挂轴共有37轴,有立像、坐像、半身像的区别。其中坐像最多,图式也较相似,其尺寸多在1米7左右到1米9之间。帝后的冠服与坐具符合我们对于宋代情况的认识。其是宋帝多穿红衣,戴幞头(仅宋太祖、宋英宗穿白衣),宋后穿翟衣,戴九龙花钗冠。但衣袍颜色存在色差,其上的装饰也略有区别。各像画法较接近,但北宋帝后像衣袍勾线细劲圆润,南宋帝后像勾线普遍方折遒劲,这也符合我们对两宋画风演化的认识。这些一致中的差异表明,坐像的制作遵循着一定的规制,但却由于制作于不同时期,而又略有区别。事实上,后世的作伪者很难臆造出这些细微的差别,因而可以认为坐像的大部分是制作于宋代。(图13)

制作本朝先帝后像可以上溯至南北朝时期为先帝后制作等身佛像。如北魏文成帝[33]、北周孝明帝[34]、南朝梁武帝[35]等人,皆曾将本朝先帝的形象寓于佛像之中,将其塑造为宗教偶像。这一方面是出于崇佛的考虑,另一方面也是为力图展现帝王神性的一面,表达帝王即佛化身的观念。[36]奉祀本朝帝王像的行为在唐代更为多见,画像与塑像皆有。按雷闻的考证,当时全国供奉帝王像的地区有11道的25州,数量多达38处。[37]

宋承唐制,宋初时太祖即命王霭制作父母画像,奉安于东京定力院中。此后宋代各帝皆有制作先帝、先后像的记载。这些画像奉安于从中央到地方的佛道寺观,以及宫殿、馆阁和皇陵的下宫,接受从国家层面到皇族内部的祭祀。

需要注意的是,宋代时从民间社会到皇室贵族多有为先人建影堂,供奉画像的记录。《二程遗书》“卷二十二上”曰:“如富家及士,置一影堂亦可。”[38]影堂中设有已逝先祖的画像。南宋牟巘《题赵主簿遗像》中记:“后世之俗,生则绘其像,谓之传神;殁则香火奉之,谓之影堂。”[39]司马光《书仪》中也记:“又世俗皆画影置于魂帛之后”。[40]这与皇家在禁内宫殿中设像祭祀的行为在本质上并无太大不同,而行“家人礼”似也在表明这些画像更多是皇族祖先的象征,而非国祭行香的对象。推而言之,现存的这批宋代帝后坐像应与皇族内部的祭祀有关。

图14《宋太祖半身像》

图15《宋神宗半身像》

除挂轴外,还有形制多样的小幅半身像与立像11轴。其服制有朝服与便服的区别。按史料所记,宋代帝后在生前就会命人制作写真像。如刘道醇《宋朝名画评》载,宋初时沙门元霭被诏传写太宗御容,“时上幸后园苑赏春方还,乌巾插花,天姿和畅,霭一挥而成,略无凝滞,上优赐之”。[41]南宋末周密《志雅堂杂钞》中也记,曾见元霭所画太宗小本御容,“舒却幞头,上插花五六枝,衣金龙袍,玉束带,描金龙软鞣,手持球杖弄球,神采英武。”[42]而南薰殿中有《宋太祖半身像》一轴,戴头巾,手执一杖,或就可代表宋初之时帝王写真像的面貌。(图14)南薰殿别中有一《宋神宗半身像》轴,戴通天冠,方心曲领,后有头光。明显表现为道教神像的样式。(图15)我们在宋代的史料中也可以找到类似的记载。《图画见闻志》中记有,武宗元在上清宫画道教偶像样式的太宗像。[43]但也要注意,由于这批小幅像的样式、画法、形制差别较大,本文无法一一涉及,是否全部出于宋人之手还需要逐一考察。①关于宋代帝后像的详细分析,详见笔者《宋代帝后像研究》,2016年北京大学博士后出站报告。

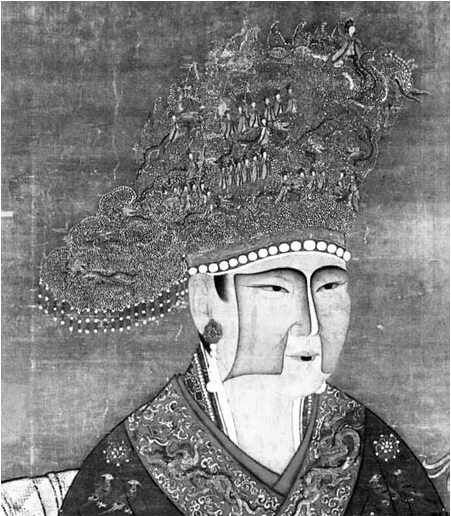

2.元朝帝后像

元代的文献中也时有御容制作的记载。按《元史》中记:“其太祖、太宗、睿宗御容在翰林者,至元十五年十一月,命承旨和礼霍孙写太祖御容。十六年二月,复命写太上皇御容,俱置翰林院,院官春秋致祭。”这些画像奉安于翰林国史院的肃雍堂。除此而外,各处皇家寺院中的神御殿也奉安帝后像。如元世祖帝后御容在大圣寿万安寺,顺宗、仁宗帝后像在大普庆寺,成宗帝后御容在大天寿万宁寺。[44]其像分为织、绘两种。织造御容未见前朝先例,明显是蒙古族的传统。[45]

图16《宋代帝像》册“宋孝宗像

”图17《元代帝像》册“元文宗像”

南薰殿未见上述织造御容和大幅元代帝后挂轴画像,仅有《元代帝半身像》《元代后半身像》《元代后妃太子像》三册。通常认为,这三册是元代制作织像的小影。但需要注意的是,南薰殿中也有《宋代帝半身像》和《宋代后半身像》两册页,人物造型方式与宋代帝后挂轴一致,同样有学者认为,这是宋代制作各类帝后像的标准像。②如陈芳如论及《宋太祖坐像》轴时认为:“立轴应是根据半身像放大而成。”在论及《宋帝半身像册》中的“宋神宗像”时更进一步认为:“由于全身像需时较长,因此推测半身像的完成时间,必然先于全身像。……半身像如同全身像的样稿,画师先对真人仔细揣摩五官特征,事后然而宋、元两朝帝后册页画法、尺寸、形制非常相近,应是相近时期制作。而由于民族矛盾,元人不太可能以与本朝帝后像相同形制为宋代帝后制作画像。事实上,这两册页中人物面部的处理方法与宋代人物画像的平面化倾向不符,对于人物肤色与面部结构的强调更类似于明代波臣派画法。余辉也指出,现藏于北京故宫的《元朝后妃太子像》的绢质为明代之物。[46]因而宋、元两朝的帝后册页很可能都是明人临摹自前朝留下的画像。(图16、图17)

3.明朝帝后像

明代祭祀本朝帝王像的记载见《大明会典》,“世庙正殿曰景神殿,寝殿曰永孝殿,奉藏祖宗帝后御容于其中。”[47]另,明初时礼部尚书陶凯,“奏清于乾清宫之左别建奉先殿以奉神御,每日焚香,朔望、荐新、节序及生辰皆于此致会,用常馔,行家人礼。帝从焉。”这与宋代钦先孝思殿与天章阁中画像功能类似。关于画像的制作,明初已有记载。如孙文宗,洪武三年召至京,传写太祖御容(见《祥符县志》)。另外,《画史会要》中记郑昭甫、沈希远、陈遇都曾为朱元璋绘制画像,陈撝绘明成祖画像。

现存南薰殿明代帝王画像32轴(出警、入跸两卷及《明宣宗行乐图》卷未记在内),现分藏于北京与台北两故宫。其中明太祖像12轴、明宣宗4轴(2坐像,2骑马、射猎图)、明光宗、明熹宗、明兴献王像各2轴。其余明代帝王各1轴,皇后像仅《明代孝慈高皇后半身像》一轴。这些图像大小不一,也有半身像与坐像的区别。其中有几点值得注意:

一、明代早期的帝王像,形制大小不一,自明英宗起,画像尺幅固定在六尺五寸左右。

二、同样也是在明英宗像起,画像由类似于宋代的半侧面像转为正面像,其后的清代帝后像也继承了同样图式。关于这正面律的出现,方闻认为是受西藏僧侣坛场场景的图样影响。但他也同时指出,这是一种概括化的肖像画法,失去了早期明代帝王画像的个性化表现。[48]这暗示了明代前后期帝王像制作观念上的变化。

三、明太祖的12轴像中,多为“猪龙形”异相,王耀庭认为这是因为应相术的理论而做的人为夸张。[49]王正华认为这一形象流行于明末清初,非明初时所制。[50]现仅见1轴正像,为正面姿态,按明代帝王像正面律出现的时间看,也应是明英宗之后补作。(图18)

图18异相与正像《明太祖坐像》(台北故宫博物院)

图19《神宗显皇帝、孝端显皇后像》(《明代帝后像》册)

四、除明太祖外,尚有其他几位帝王也有多轴画像传世,这些画像虽然尺寸与形制不一,但同一帝王的面部特征基本相同,表明画像制作有着一个标准的模板。

五、这批帝后像的衣冠服制及坐具、屏风的样式符合我们对于明代情况的认知,但每一像中又并不完全相同。这类似于宋代各帝后像总体统一下的细微差别。按乾隆亲撰《南薰殿奉藏图像记》中所说,这批图像“缺者弗复追补,远无征也,惧失真也,以致慎也。”表明其中全是清之前的图像,而未有添加。则这些明代帝后像制作于明朝并无疑问。但那些猪龙形太祖像是否全是出于宫廷画师之手尚待进一步分析。

除孝慈高皇后外,明代其他皇后像以册页的形式与帝王像合于一处,但从造型上来看,册页中的帝王像与挂轴相貌一致。皇后像中,除明太祖、明太宗皇后略显个人特征外,其他皇后画像面上多敷厚厚的白粉,造型程式化。(图19)而这种程式化的人物造型更多见于明代民间的祖先容像。

本朝功臣像也是历朝皇家制作的重要画像类型。从汉代到明代皆有相关记载。但南薰殿中仅一幅《姚

再据以摹绘成全身像,同时添加更缛丽的服饰细节和宝座。”详见林柏亭著《大观:北宋书画特展》,国立故宫博物院,2006年,第223-227页。广孝像》可称为当朝功臣像,其他本朝功臣像未见踪迹。

三、南薰殿图像的流传

总体而言,南薰殿图像来源多样,其中大多是宫廷制作,但也有通过各种渠道来自民间的图像。无论是前朝还是本朝人物画像,通常作为祖先或圣王祭祀的对象,视为国家或皇族的历史记忆,受到礼极致隆的待遇。当新朝取代旧政权,这些画像或塑像,除因岁月侵蚀或兵火毁坏外。新政权出于不同的目的,通常也会接收前代帝后、功臣、圣贤画像,冠以“历代”的头衔。作为新朝的藏品,其功能也必然发生某些变化。

南宋覆灭后,元朝统治者大肆搜掠内廷收藏,运至大都。按元初王恽记:“当至元丙子春正月,江左平。冬十二月,图画、礼器并送京师。”[51]王恽也得以看到这批收藏,其中就包括有宋代帝后画像,记有:“宋诸帝御容自宣祖至度宗凡十二帝。内怀懿皇后李氏,用紫色粉自眉已下作两方叶涂其面颊,直鼻梁上,下露真色一线,若紫纱幕者。”[52]此段对于真宗“怀懿皇后李氏”像的描述与现存南薰殿《宋真宗后坐像轴》的妆容完全一致。(图20)这也表明,南薰殿中宋代帝后像挂轴应是出于宋代内廷。

但需要注意的是,王恽所见仅十二帝,而现南薰殿中涉及宋代帝王坐像自宣祖起到度宗,共十六帝。现存宋帝像全为半侧面,但所面朝的方面并不一致,如果不计算面朝向左方的帝王像(太宗、真宗、英宗),正好余下十二帝。这或许是巧合。但一般而言,在同一个场所奉安的祖先图像,图式通常不会有太大的差异。宋代帝王像面朝方向的差异很可能代表了奉安地点的不同。因而元初图像被运到大都时,也并未立即被作为一个图像系统,合于一处收藏。

同样,当朱元璋等人驱逐了蒙古统治者后,这些宋代帝后像,包括元代的帝后画像又成为新朝的收藏品。洪武元年(1368),徐达、常遇春北伐,八月攻占大都,陆续将城中元朝库藏历代所储存的金银珠宝、书籍字画,以至天文仪器等全部运往南京。宋、元两朝帝后像是否也在其中未见记载。但确切可知的是,明代宫廷内有专门奉藏历代君臣画像的地点。按《蕪史》记:“古今通籍库以贮古今君臣像、符券、典籍,岁六月六日曝之”[53]按《酌中志》中记:“古今通籍库系印绶监所掌”其中有“掌印大监一员,佥书掌司数十员,职掌古今通籍库,并铁券、诰敕、贴黄、印信、图书、勘合、符验、信符诸事”。从其职属上看,这些图像仅被视为宫廷的收藏,不再有展示与祭祀的功能。但明朝对于这批继承自前朝的帝后像并非无动于衷。从前文的分析来看,宫廷中曾对继承自前朝的画像进行了某些整理,并临摹宋元帝后像,结集成册。此外还新制作了一个规模不小的前朝帝王、功臣图像系统,以及一批前朝人物画像册页。

图20《宋真宗后坐像轴》(局部)(台北故宫博物院)

入清之后,这些宋、元、明帝后像,包括明朝制作的前朝人物图像,未加区别统统合于一处,藏于清宫的内务府库中。直到清高宗弘历于乾隆十二年(1747)注意到这批图像的价值。是年十月“敕藏历代帝后图像,并明代帝后册宝于南薰殿”。按此后内廷大学士等人的回奏中记:“南薰殿正殿五间……安放明时帝后册宝。其功臣像,按轴置造小匣,套用红云缎,仍贮库内。”[54]

需要注意的是,弘历最初的敕命只提到了历代帝后画像,但实际实施过程中,历代功臣像也在整理之列。但在乾隆十四年(1479)正式奉藏时却被区别对待。按胡敬《南薰殿图像考》中记:“南薰殿旧藏古帝王圣贤图像,附以内务府广储司茶库收贮历代功臣各像”。嘉庆十一年(1806)修的《国朝宫史续编》中也如此记载:“茶库,在太和门迤西,隶内务府管理,乾隆十四年,移藏历代帝后图像于南薰殿,其历代功臣像仍弃斯库,为轴二十有一,为册三。”事实上,嘉庆六年(1801)敕编有《南薰殿尊藏图像目》《茶库贮藏图像目》两图目,已经分别列出了两处所收图像目录。[55]则南薰殿中仅藏有帝王、圣贤像两个系统,功臣像仍藏于内务府的茶库中。其“弃斯库”三册页是《唐名臣像》《唐宋名臣像》与《历代武臣像》。

对于南薰殿中所藏帝后、圣贤像,弘历给予了某些礼遇,在其亲撰《南薰殿奉藏图像记》中曰:“椟以香楠,弢以文缎。……经进御览时,用乐、用綵亭导入。饬令所司,每岁夏月抖晾,栋宇森邃,扃鐍谨严,慎重储藏,典至懋也。”而藏于茶库的功臣像是否也享受这一待遇未见记载。但在此后清代的图目记录中,它们一直列于南薰殿图像中。

这些图像也并非深藏宫中,不再与外界接触。法式善值南薰殿时曾临摹部分图像。[56]嘉庆年间,清仁宗颙琰也与官员一同观赏这些图像,[57]并命胡敬撰《南薰殿图像考》,细考其图像,编列图目。

结 语

南薰殿中的前朝人物画像是人为构建的治统与道统脉络的图像再现,作为本朝承传道统,追法先王的证明。而本朝人物像的制作,有些原本是像主出于展现或记录自我形象的目的,但在死后,则作为皇室家族的历史记录,成为祖先的图像,在皇族中受到子孙的祭祀。两者原本有截然不同的意义。但当新政权继承这些图像后,虽然对于这些图像抱以某些礼遇,但却无意将两者区别对待。这在乾隆对于继承自明朝图像的整理中可以更为清楚地观察到。南薰殿中这些画像性质上的差异被忽略,原有的图像系统被打乱,统一按时代、身份归类、编目。展现了治统与道统得以继承,成为证明政权合法性的政治图像。

这一循环在近代被打破。清朝也制作了大量的本朝帝后画像。但清帝逊位后,清室尚在,这些祖先画像并未如以往一样并入前朝帝后图像。当然,时人也认为,既然打破了帝制,治统的脉络也不再有延续下去的必要。南薰殿图像先后归北洋政府的内务部古物陈列所、国立历史博物馆与、故宫博物院与中央博物院收藏。图像也最终由皇家的私藏,成为了民族国家的历史遗产,得以向公众展示。1914年5月10日,在总统府开游园会,曾展示过南薰殿图像。[58]1916年2月,古物陈列所又在东华门内,文华殿东侧的传心殿中举办了“历代帝王像”展,公开展示了其中唐、宋、元、明四代部分帝王画像。[59]此后,这批图像又归国立历史博物馆。其间民国二十年(1931),《故宫周刊》曾陆续刊登了大量的南薰殿图像。另还有一黑白印刷的珂罗版《历代帝王像》,以及署名高山泽,上海有正书局刊印的黑白珂罗版《中国历代帝后像》出版。

1933年2月,华北形势危急,包括南薰殿图像在内的北京故宫与古物陈列所等处文物南迁,先到上海、南京,后又迁至西南。1945年抗战胜利,次年文物东归南京。1948年,在南京举办了故宫博物馆与中央博物院的联合展览,展出有宋代帝王挂轴。1949年,部分南薰殿图像随国民党政权一起迁入台湾。几经周折后进入台北故宫博物院。留在南京的文物,于解放后回到北京故宫。

台北故宫每逢文物大展,如1996年赴美展、1998赴法展、2003赴德展,以及2001年“大汗的世纪:蒙元时代的多元文化与艺术特展”、2006—2007年的“大观——北宋书画特展”、2010年的“文艺绍兴——南宋艺术与文化特展”等,总会在其中挑选某些帝后像一并展出,以展现一个时期整体的政治与文化全景。而这些图像的历史与文化价值往往会成为展览的焦点。

当然,图像本身是多义的。在政治权力之外,这些在历史长河中幸存下来的画像又不断被人们复制、传播。无论古人臆造的前朝人物是否合理,本朝制作的人物是否真的写实,这些图像都被认为一种权威的,在某种程度上也是更为真实的范本,固化下来,成为某一人物的图像象征。因而我们观察到明、清两朝都曾为前朝图像制作摹本,这些图像也经由各种渠道流入民间而为人熟知。1996年,河北美术出版社出版有《中国历代帝王名臣像真迹》,其中包括两个册页,一是《乾隆年制历代帝王像真迹》,一是《历代名臣像解》。其中号称乾隆朝制作的帝王形象大多出于南薰殿图像中的大幅挂轴。另如《历代君臣图鉴》(清拓本)、《历代君臣图像》(高宗哲集和刻本1651年)、《历代帝王圣贤名臣大儒遗像》(彩绘本,清康熙以后,现藏法国国家图书馆)大多与南薰殿图像中的册页有某种关联。2016年11月19日,在中国书店的拍卖会上,曾出现一本1937年香港杨名阁石印局石印本《赵氏族谱》,其中赵氏先祖画像就多幅出自于南薰殿图像中的宋代帝后画像。现在的出版物,从中小学课本到学术著作中的历史名人肖像,也多借用南薰殿图像。

最后需要指出,本文仅是对于南薰殿图像情况的整体讨论,还有大量需要进一步分析的问题。如图像功能的详尽分析尚需要回到当时的历史脉络中再次检视,有关图像细节的分析还需要落实到每一朝肖像画制作的具体情境中分别讨论。

[1][清]庆桂等纂修.大清高宗纯皇帝实录[M].台北:华联出版社,1964,(301):4361.

[2]蒋复璁.国立故宫博物院藏南薰殿图像存佚考[J].故宫季刊.1974,(8).

[3]宋、元、明时代的帝王画像[J].艺术百家,2008(4).

[4]王正华.传统中国绘画与其政治意蕴[M];氏著.艺术、权力与消费:中国艺术史研究的一个面向[M].杭州:中国美术学院出版社,2011:42-51.

[5]赖毓芝.文化遗产的再造:乾隆皇帝对于南薰殿图像的整理[J].故宫学术季刊》,2009,(26)4::85.

[6]雷闻.论唐代皇帝的图像与祭祀[J].唐研究.2003,(9).

[7]汪圣铎.宋代寓于寺院的帝后神御[G]//宋史研究论丛,2003,(5).

[8]周颖青.〈宋代帝后画像〉之表现类型与图像[D].台湾大学研究生学位论文,2013.

[9]张鹏.美术史研究中的宋辽御容往来[J].故宫博物院院刊.2016(3).

[10]王艳云.辽代御容及其奉安制度[J].南京艺术学院学报(美术与设计版)》,2012(1).

[11]尚刚.蒙、元御容[J].故宫博物院院刊.2004(3).

[12]王肃注.孔子家语·卷三[M].上海:上海古籍出版社,1990:29.

[13][唐]李延寿撰.北史·卷四十三[M].“列传第三十一·张彝”,北京:中华书局,1974:1576.

[14][宋]李焘撰.续资治通鉴长编·卷四百四十二 哲宗[M].“元祐五年”,北京:中华书局,2004:10645.

[15]汪逊.论汉画像石的三个绘画特征[J].中国美术研究.2016(4).

[16]巫鸿.武梁祠:中国古代画像艺术的思想性[M].柳扬、岑河,译.北京:三联书店,2006:174-184.

[17]陈葆真.图画如历史:传阎立本〈历代帝王图〉研究[G]//美术史研究集刊.2004:16.

[18][清]孙希旦.礼记集解·卷四十五[M].“祭法第二十三”,北京:中华书局,1989:1204.

[19][南朝宋]范晔撰;[唐]李贤等注.后汉书·志第八[M].“祭

祀中·增祀”,北京:中华书局,1965:3183.

[20][唐]魏征,[唐]令狐德棻撰.隋书·卷七[M].“志第二·礼仪二”,北京:中华书局,1973:128.

[21][后晋]刘昫,等撰.旧唐书·卷二十四[M].“志第四·礼仪四”,北京:中华书局,1975:916.

[22][元]脱脱等撰.宋史·卷一百五[M].“志第五十八·礼八·先代陵庙”,北京:中华书局,1985:2558.

[23]雷闻.郊庙之外——隋唐国家祭祀与宗教[M].北京:三联书店,2009:76.

[24]高明士.皇帝制度下的庙制系统——以秦汉至隋唐作为考察中心[J].台大文史哲学报。1982(6):75-78;氏著.从庙制看治统与道统的关系[J].中国传统政治与教育.台北:文津出版社,2003:215-254.

[25][清]张廷玉,等撰.明史·卷五十[M].“志第二十六·礼四·历代帝王陵庙”,北京:中华书局,1974:1292-1294.

[26]赵克生.北京历代帝王庙[J].文史知识.2004(1).

[27]王征.知公罪公,星有定盘——南薰殿〈姚广孝像轴〉考释[J].中国典籍与文化.2011(1).

[28][唐]张彦远.历代名画记·卷三“述古之秘画珍图”[G]//中国书画全书,2009(1):136-137.

[29][宋]王钦若,等编.册府元龟·卷八六[M].“帝王部·赦宥五”,北京:中华书局,1982:1022.

[30]范晔.后汉书·卷六十“蔡邕传”[M].中华书局,2000:1350.

[31]王灿.〈尚书〉“圣王”形象“被同质化”研究——尧、舜、禹、汤、武形象考察[J].广西社会科学.2011(7);王诚.论先秦儒家的“圣王崇拜”与“圣人崇拜”及其历史影响[J].上饶师范学院学报.2011(4).

[32]石守谦.南宋的两种规鉴画[M]//风格与世变:中国绘画十论.北京:北京大学出版社,2009:112.

[33][北齐]魏收撰.魏书:卷一百一十四“释老志十·第十二”[M].北京:中华书局,1974:3036.

[34][唐]释法琳撰.辩正论[G]//大正藏·第五十册.台北:台北新文丰出版公司,1984:508.

[35][唐]释道世,撰集.法苑珠林·2卷第十四[M].周叔迦、苏晋仁,校注.北京:中华书局,2003:478.

[36]吴悼.佛教东传与中国佛教艺术[M].杭州:浙江人民出版社,1991.

[37]雷闻.论唐代皇帝的图像与祭祀[G]//荣新江,主编.唐研究第九卷,北京:北京大学出版社,2003:261一282.

[38][宋]程颢、程颐著.二程集·遗书卷第二十二上“伊川先生语八上·伊川杂录”[M].北京:中华书局,2004:288.

[39][宋]牟巘撰.陵阳集·卷十五[G].景印文渊阁四库全书,1986:(1188):131-132.

[40][宋]司马光撰.司马氏书仪·卷五“丧仪四·祔·魂帛”[M].[清]江苏书局,(5):54.

[41][宋]刘道醇.宋朝名画评·第一卷“能品十九人·释元霭”[G]//中国书画全书,2009:(1)451.

[42][宋]周密.志雅堂杂钞·卷下“图画碑贴续钞”[G]//丛书集成新编,2008,(87):184.

[43][宋]郭若虚撰.图画见闻志·卷三“纪艺中·武宗元”[G]//中国书画全书·第一册,2009:(1):477.

[44]元史·卷七五“祭祀四·神御殿”[M].北京:中华点校本,1976,(6):1876-1877;马明达.元代帝后肖像研究[J].暨南史学.2005年.

[45]尚刚.蒙、元御容[J].故宫博物院院刊.2004(3).

[46]余辉.元代宫廷绘画史及佳作考辨(续一)[J].故宫博物院院刊。2000(3).

[47][明]李东阳,等撰.[明]申时行等重修.大明会典·卷八十九“景神殿”,扬州:广陵书社,2007.

[48]方闻.宋、元、明时代的帝王画像[J].艺术百家.2008(4).

[49]王耀庭.说马远乘龙图[J].千禧年宋代文物大展.台北:台北故宫博物院,2000:381.

[50]王 正 华:MaterialCulturalandEmperorship:TheSha pingofImperialRolesattheCourtofXuanzong(r.1426-35).pp149-161

[51][元]王恽著.王恽全集汇校·卷第四十一“序·书画目录序”[G].北京:中华书局,2013:1979.

[52][元]王恽撰.玉堂嘉话·卷三[M].北京:中华书局,2006:82.

[53][明]刘若愚撰.蕪史.引自[清]王正力辑.中书典故汇纪·卷三[M].

[54][清]庆桂,等纂修.大清高宗纯皇帝实录卷301[M].台北:华联出版社,1964:4361.

[55][清]佚名.国朝宫史续编卷九十六[G]//丛书集成续编.台北:新文丰出版公司,1988,(101):397-402,403-404.

[56][清]法式善.王春波至京为余橅古圣贤像[G]//张寅彭,主编.刘青山,点校.法式善诗文集(上),北京:人民文学出版社,2015:362.

[57][清]胡敬撰.南薰殿图像考·序;[清]鄂尔泰编.国朝宫史卷11,北京:北京古籍出版社,1994:281.

[58]申报[N].1914-05-10.“总统府五日之园游会”.

[59]申报[N].1916-02-21.“陈列所中之四代帝王像”.

J209

A

1008-9675(2017)06-0068-09

2017-08-20

黎 晟(1976- ),男,江苏淮安人,淮阴师范学院美术学院副教授,北京大学历史学系博士后,研究方向:美术史及相关理论。

2016年度教育部人文社会科学研究青年基金资助(项目名称:宋代御容图像与制度研究,编号:16YJC760023)

(责任编辑:梁 田)