儿童游戏设施在城市景观中的艺术化构建①

2018-01-09范晓莉江南大学设计学院江苏无锡210021

范晓莉(江南大学 设计学院,江苏 无锡 210021)

儿童游戏设施在城市景观中的艺术化构建①

范晓莉(江南大学 设计学院,江苏 无锡 210021)

本文通过对儿童游戏设施进行艺术化的建构,让置身于城市景观环境中的人(包含各年龄段)获得视觉、声音、材质、空间、时间等全方位的综合体验。儿童游戏设施的艺术化使得其不仅仅满足功能性的要求,更跃升成为城市景观舞台的主演,成为传播城市文化的重要媒介。

公共艺术;城市景观设计;儿童游戏设施设计;艺术化构建;综合体验设计

现代城市规划理论的奠基人,奥地利著名的建筑师、城市规划师卡米洛·西特曾说过:“城市景观应该同自然美景一般,使人能够感觉心情愉悦,在建设城市的过程中,不仅要以足够的能力保护城市居民,还要给城市居民快乐和愉悦。为了达到这个目的,在城市规划过程中除了考虑技术问题以外还要照顾到有关艺术审美的问题。” 城市公共设施是城市大环境中必不可少的景观构筑,它以一定的形态、色彩、质感和尺度影响人们的心理,传递着时代精神、传播着文化理念,与城市建筑城市景观等实体共同组成城市文化形象。当经济基础达到一定程度以后,城市中公共设施的发展达到功能性饱和以后,人们就会以苛刻的眼光去要求更多的人性需求、形式美感、空间舒适度以及互动新奇感等。

新的生活步伐对城市户外公共设施提出了新的要求,越来越多的市民在周末和节假期常会选择外出游览,呼吸新鲜空气,感受城市氛围或体验自然美景,这其中亲子出游的占有很大比例。活泼好动的儿童们对于城市景观中的游戏设施需求日益增长,现有的游戏设施由于款式单一、设计雷同、互动性差等具有其局限性。而艺术化游戏设施由于其具有丰富的色彩、多变的空间、积极的互动性、具有吸引力和趣味性的艺术效果,能够更好地从各方面满足儿童的特性,调动亲子互动的主动性。如何将艺术化的设施引入城市景观空间中,并构建出艺术介入城市空间的途径,这是本文需要解决的问题,也是艺术介入城市公共空间的另一种方式。

一、艺术化形态构建

儿童对形体的认知源于儿童的心理发展,具象的形体会比抽象的更具吸引性,能引起儿童的共鸣。随着年龄增长,儿童对形状的辨识性逐渐增强,一般都能够较轻松地辨认出各种几何形状。但由于其思维方式还是以具体形象思维为主,因而常常会把不熟悉的抽象图形与具体事物联系在一起进行认知。如果是熟悉的图形,会立即产生兴趣去观察,并加以想象。因此在艺术化游戏设施中,设计师可以从以下两类形体语言进行构建:一是具有生活认知的具体形态,例如:动物形态、植物形态等,二是具有象征性的抽象形态,抽象形态一般是从功能性出发。艺术化游戏设施通过形体语言所表现出来的亲和力,能够充分调动儿童的心理情绪,让儿童游戏空间更具吸引力。

1.认知性的具象形态

对于儿童来说,城市景观中的具象形态最能够引起他们的注意,通过直观的视觉形象能够建立起与儿童的生活联系,能够第一时间与儿童产生情感的互动。在对艺术化游戏设施的具体形态进行解析时,设计师可以在已有的形态基础上进行适当的夸张、对比、仿生、视错等艺术手段。

具象形态的夸张,即通过将儿童常见的事物进行反常规的放大或缩小,打破儿童对事物的日常认知,给人眼前一亮的视觉冲击力。例如西班牙鬼才设计师亚米·海因(Jaime Hayon)在美国亚特兰大高艺术博物馆的广场放置了四个大型装置设施“旋转木马”(Tiovivo),将整个广场空间形成了一个欢乐缤纷又充满无限想象的大型儿童游戏空间。该设施由尺度夸张的猪、猴子、熊等动物造型构成,孩子和玩偶的身份进行互换,平日里被捧在手心里的玩偶此刻正将孩子们捧在怀里,这种超出儿童认知的夸张形象勾起他们与之互动的好奇心理。夸张的处理手段还使儿童对游戏空间的景观主体一目了然,直观地为孩子塑造了一种奇幻的体验空间(图1)。

图1“旋转木马”装置设施——认知性的具象形态

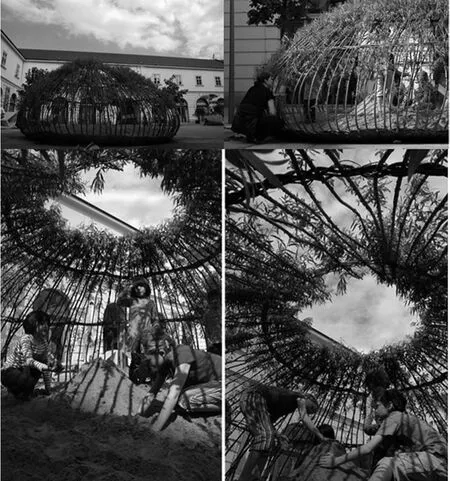

图2 鸟笼(kagome)游戏设施——认知性的具象形态

具象形态的对比,即通过大小、轻重、曲直、动静、虚实、疏密、刚柔等等方式,是两种对立的形态结合,产生鲜明的冲突感,相互强化双方的视觉效果。

具象形态的仿生,是用仿生学的手段,根据自然中存在的形态、色彩、结构、肌理等特征,有选择地在设计中应用。奥地利工作室PPAG近日创作了一个巨大的鸟笼(kagome),“鸟笼”的创作是来自于一首日本传统民谣——《笼中鸟》,共使用了120根存活着的柳树枝条搭建而成,每根柳条长5米直径4厘米(图2)。柳树条被弯曲成灯笼状,再用编制的棕榈藤将它们固定。在“鸟笼”的建造过程临时使用了一些钢筋和铁丝,等建造完成后再拆除,完全靠植物自身的力量去支撑结构本身。

具体形态的视错,是一种特殊的直觉经验,在其过程中“真实”的外界刺激信息引起不正确的知觉或印象。视错的运用能给儿童带来反常的审美情趣,常常给儿童“奇怪——探索——恍然大悟——惊喜”等一系列的心理活动。

2.象征性的抽象形态

抽象形态对于儿童而言,虽不能在第一时间进行直观交流,但会诱使其产生交流的意愿,因为抽象形态一般是建立在具象形态的基础上,对现有具象形态的特点进行提炼加工而成,大致分为三种:局部抽象、整体抽象和象征抽象。局部抽象指的是通过对有明显局部特征的具象形态作为基础进行提炼加工,最终发展成为极具代表性的抽象形态,要点是提出代表性特征。整体抽象指的是通过对具象整体形态的分析观察,提炼出形态的本质特征,然后用简洁、准确的手法加以表现,要点是抓住共性特征。象征抽象指的是对于某些具象形态特点不能从外表观察出来,需要用象征的手法来进行比喻。例如:用起伏变化的曲线来表现声音高低;用大小、数量来表现情感的强弱;用粗细、疏密来表现运动旋律等,要点是把代表性特征和共性特征相结合。因此就形态结构来说,抽象形态具有结构简单、内容突出的特点,对儿童来说也更具启发性和多义性。

“森林循环”(Forest Loops)是日本设计事务所设计的艺术装置设施,该设计的灵感来自于对森林不断生长、扩大的象征形态(图3)。设计师希望把树木这种生长性带入景观中,可以减少与人们的生疏感,加强与人们的互动。曲线的枝干形成了整体造型,质感之间的网状结构形成了连接的活动空间。儿童是自然环境的探索者,亲近自然、探索自然是他们获取知识和生活经验的主要途径。网状的结构空间为孩子们探索的行为提供了支撑。整个装置是由白色的金属材料搭建而成,不同于自然界真正的树木,更加通透自然,使整个设施兼具熟悉和差异感的趣味效果。设计师用象征、比喻的手段将自然界的外在形态融入到艺术设施中去,让儿童从这些生动、活泼、有趣的自然造型中寻找自然的亲密感,满足了儿童亲近自然的天性。

二、艺术化色彩构建

图3“森林循环”(Forest Loops)——象征性的抽象形态

图4“绒球”(Nuzzles)临时装置设施——色彩的吸引力

色彩是构成景观环境形式美感的因素之一,是景观设计的重要手段。色彩中所蕴含的能量能够加强景观设计的一体化,丰富设计的空间形态感知度,完善整个环境设施对人们的视觉和心理感受,增强景观环境的表现力。恰当的景观色彩能够完善整体造型、丰富景观环境。对于儿童游戏设施来说,艺术色彩的多样性对孩童具有更强的吸引力。

1. 具有吸引力的色彩

色彩的吸引力体现在色彩的冷暖性上。色彩的冷暖并非是物理学上的冷暖,而是有视觉与心理共同造成的冷暖感。因受季节、天气的影响,儿童游戏器械在色彩的选择上要进行合理的搭配,使儿童在不同季节玩耍时有舒适的感觉。RAW Design设计公司设计了一系列“绒球”(Nuzzles)的临时设施艺术,这些看起来像彩色绒球的装置设施给寒冷的温伯尼增添了温暖(图4)。该设施内部是铝制的管子、外侧是泡沫管,灵感来自皮毛的绝缘性,能通过空气流动的原理使靠着它的人们保持温暖,不至于冻坏。在温伯尼,所有年龄段的人特别是儿童,都被吸引着,人们与它互动,或攀爬、或平躺、或跳跃等等,形成冬日里一道亮丽的风景线。

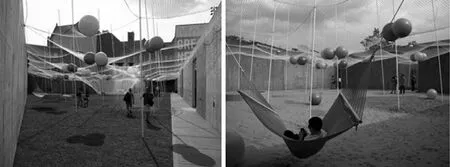

2.具有联想力的色彩

日常生活中,当人们观看色彩时,常联想到与色彩有关的其他事物,这种联想是与过去的经验、记忆、知识、生活环境相关的。色彩的联想也会因人们的年龄、性别、文化程度的不同而有所差别。在人的幼年时代,人的色彩联想多是身边的动植物、食物、风景等。经过社会生活的影响,色彩的联系慢慢变得复杂起来。对3-6岁幼儿的调查发现,幼儿有一定的色彩联想,年龄越小联想的事物越具体,如橙色——橘子、红色——太阳、黄色——月亮、蓝色——天空等。例如,“钢管舞”是2010年获得纽约青年建筑师计划竞赛的儿童游戏装置设施,设计概念来自“舞蹈”,通过具有五颜六色的弹性材料的运用,创造出了丰富多样的乐趣体验。人们可以围着PVC竹子跳舞,可以在拉伸至地面固定住的绳网空间里玩耍,还可以在吊床上休憩或拉动绳索使充气球跳动。这些游戏器械彼此相连且富有弹性,任何人在其中玩耍都会影响其他物体的方向或形状,色彩的联想是富于运动性的,带给儿童一种意想不到的惊喜感(图5)。

图5“钢管舞”设施——色彩的联想力

图6“彩虹公园”儿童设施——色彩的情感化

3.具有情感化的色彩

色彩是有表情的,能够唤起人们的情绪并带动人们的情感。情感是在人的认识过程中,周围环境的刺激物对人们发生了具有一定意义的信号作用而引起的比较稳定的态度和体验,包括喜、怒、哀、乐、恐、悲等心理状态。艺术中的情感概念,不是一般的科学意义上的概念,而是某种诉诸感觉的概念。这种概念没有必要是真实发生的情感概念,而是一种想象出来的情感和情绪,或是一种想象出来的主观现实(存在)。在儿童游戏设施的设计中可以善用色彩的情感化特征来进行渲染和装饰,以加强其艺术化的效果。波兰的艺术家亚当·卡利诺夫斯基(Adam Kalinowski)于2012年为“伦敦南岸中心国际艺术节”设计了“彩虹公园”(Rainbow Park)。成千上万的多彩沙粒将灰色的混凝土地面掩埋起来,如同一个缤纷如彩虹的沙粒公园。大人和孩子们可以赤脚走在上面,感受沙子的质、色彩和图案。通过视觉、触觉引发情绪,捕捉参与者的想象力,鼓励参与者玩出具有个人情感的不同形式和色彩的感觉(图6)。

三、材质构建

密斯说:“所有的材料,不管是人工的或自然的都有其本身的性格。我们在处理这些材料之前,必须知道其本身性格。材料及构造方法不必是上等的,材料的价值只在于用这些材料能否制造出什么新的东西来。”在儿童游戏设施的设计中,设计师要充分了解材料的感觉属性和物理属性,利用相同的材料创造出不同的形态并能够表达出不同形态的特性,创造出将感觉属性和物理属性相结合的设施艺术。

图7“打褶的膨胀”——材料的异化处理

1.材料的异化处理

设计师喜欢将固有的空间、固有的审美、固有的功能通过材料的异化处理来达到一种不同寻常、借此喻彼的效果,这种材料的异化过程使设施艺术的材料从另一种侧面来反映“真实性”。对于儿童游戏设施来说,这种异化处理手法无疑给儿童带来了一种积极且创新的视野。“打褶的膨胀”(Pleated Inflation)是法国安吉利斯的一个非正式的永久性装置游乐设施,由TheVeryMany的建筑师马克·弗恩斯(Marc Fornes)设计,该设计的独特性是用自承重系统来打造轻质效果(图7)。该设施由990块3毫米厚的铝板组成了一个连续曲折的折纸效果,折纸的轻盈与铝板的厚重之间的差异给儿童塑造一种轻快与大胆的空间体验感。

2. 新材料的应用

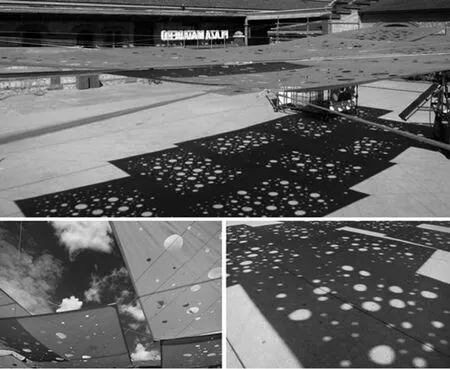

科学技术的发展使原来一些不可塑的材料,如光影、气体等也可以作为创作材料运用到儿童游戏设施中。这类设施具有流动变化的特性,从静态走向动态,在增加艺术效果的同时,也为儿童带来了新的体验。

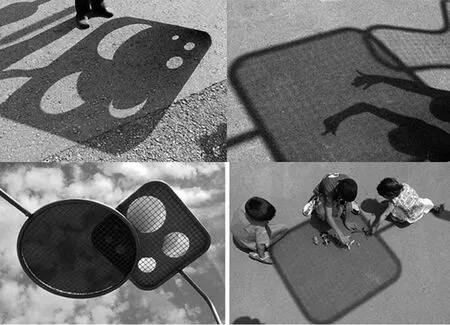

图8“阴影游戏”——不可塑的材料应用(光影)

图9“摆动的时间”——不可塑的材料(时间)

例如,人工的光影有时比自然的光线更加迷幻,不同于自然光,人工光影能变换出多种色彩,并与先进技术结合营造出更加贴合氛围的空间环境。有以下两种有助于增强空间场所的光影形态。一是选择性光影。即指在特殊空间区域或空间要素上给予完全照明,而将其他区域保留半暗或全暗,这如同在舞台表演中,一圈圈的光线照射在界定的地面区域上所造就的焦点。这种选择性光通常采用一种非正常角度(高侧窗、顶窗或低角度的窗)洒下光影,从而制造情调和氛围,突出空间主题。如RichterSpielgeräte设计公司就利用“学习即玩”的理念创造了一个互动游戏装置“阴影游戏”(Shadow Play),用来开发儿童智力,培养儿童的团队协作能力。“阴影游戏”使用阳光通过附着在固定杆顶部的360度旋转装置在地面上反射不同的形状和颜色。参与者可以利用他们的想法或想象力来直接或叠加不透明或半透明的彩色面板,并在地面上创造不同的阴影或彩色图案(图8)。二是剪影似的光影。道具只显现轮廓,强调道具与空间的图底关系。如艾瑞克·豪勒(Eric Hoyle)和尹敏之(Meejin Yoon)两位设计师共同设计的 “摆动的时间”(Swing Time)的互动设施,在夜晚的运河闪闪发光,与黑夜形成对比(图9)。正如设计师所说的人们好像一直迷恋波动,迷恋发光,这就是他们设计的初衷。

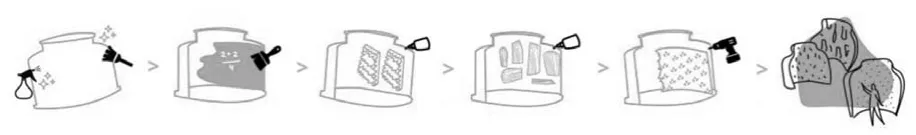

3.综合材料的拼贴

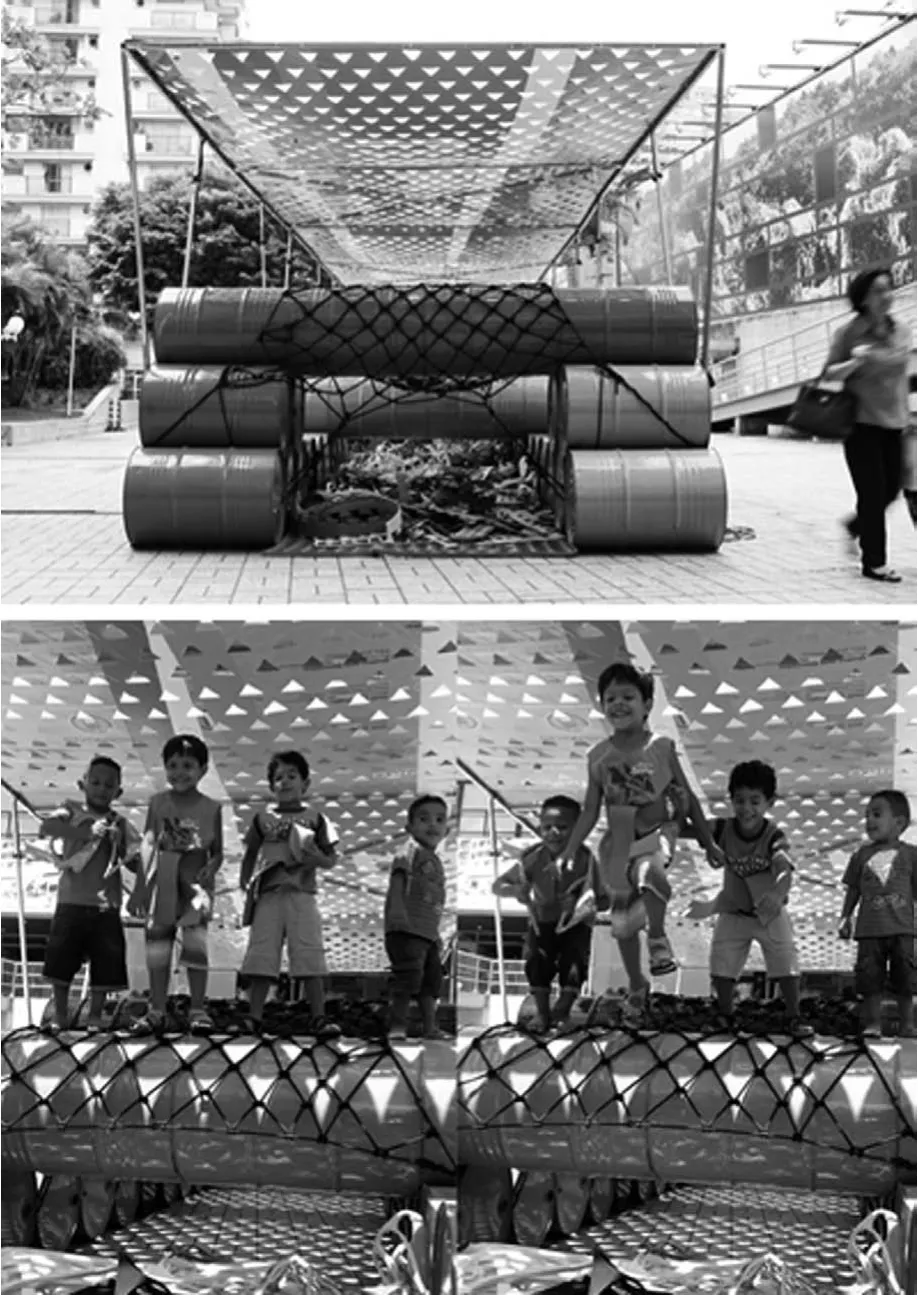

图10“99岁以下的儿童之城”——废弃材料的运用

选择用废弃的材料作为综合材料进行设计,使人们对废弃物有了新的认识,艺术化的回收物在设计师的手中重新绽放了新的价值。对于儿童来说,从小培养这种环保可持续发展的节能意识也很重要。在儿童游戏设施中使用综合回收材料时要确保两个条件:一是选用材质柔和的废料,以确保儿童的安全。例如Basurama设计团队在巴西圣保罗设计的游戏装置——“99岁以下的儿童之城”(图10)。整个游戏装置由废弃的金属桶、涤纶绳和泡沫地垫组成,由于材料的温和性,孩子们可以在里面尽情地玩耍,或攀爬或打滚都不会受伤。

二是材料的原生性,即这些材料在废弃之前具有特定的形式和功能,设计师在选材上,可以根据儿童游戏的需要,选择具有一定关联性的废弃材料。在这方面西班牙设计工作室Nituniyo就做得很好,该工作室在瓦伦西亚设计了一个名为“Somnis de Pes”(梦想的重量)的儿童设施,整个装置是用回收的纸筒构成的。纸筒本身就有投放的功能支持,利用其原生性,孩子们用彩色的纸写下自己的愿望放置在由纸筒组成的大象身体里,形成一个全新的“像素象”(图11),整个设施既环保又为孩子增添了乐趣。

四、艺术化空间构建

图11 梦想的重量——回收材料的运用

儿童户外游戏空间可以看成是一种人造的空间环境,涉及空间的边界、领域和中心三部分内容。这种空间环境一方面要满足其实用的功能属性,另一方面还要满足儿童精神上的需求,第三要赋予它美的属性。从空间构成要素上可以看到,它既有客观物质的表现形式,又有主观精神方面的内容,对于城市景观中对儿童游戏设施所属空间进行艺术化构建的目的在于:在规划设计中增强实际的可操作性,揭示儿童游戏空间本身的属性特征,营造儿童游戏空间的场所精神。

1.体验式空间

在现代的儿童游戏空间的设计中,体验性设计的理念越来越常见。儿童游戏设施艺术化建构的一个重要特点就是:能兼顾形式自身的性质和视觉心理的能动反应,再加上大多数游戏设施自身就带有空间属性,能迅速激发儿童自身的感知系统发挥功能。体验式空间需要建立在设计者充分理解空间的基础上,给予儿童游戏空间特有的空间装饰或者主观情感,对儿童游戏空间进行情景性的塑造。从空间感受来说,儿童就是空间的主要参与者,儿童对游戏空间的情感包容在空间中,产生了“空间体验”。

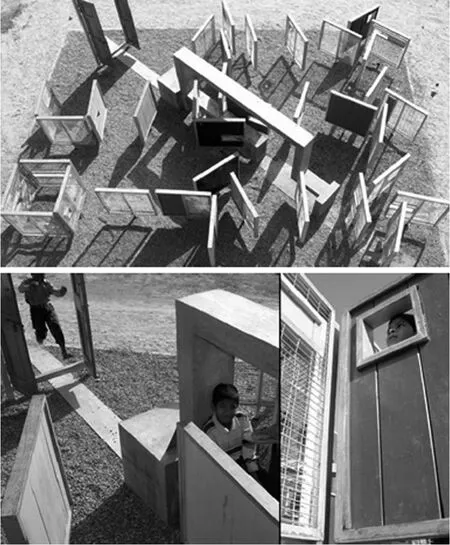

Romi Khosla Studio设计事务所在印度哈里亚纳邦设计了一个“捉迷藏”(Hide-and-Seek)的游戏设施,用门、窗等元素为儿童们塑造了一个可移动的高质量儿童游戏空间。在进行游戏时,设施的移动会形成良好的捉迷藏的环境,其他情况下通过移动部分装置还能将亲密空间与公共空间分割,塑造属于自己的独一无二的小空间(图12)。

2.探索式空间

图12“捉迷藏”游戏空间——体验式空间

图13“城堡”——探索式空间

冒险是儿童的天性。《一个孩子的诗园》中就曾指出:“孩子那颗充满好奇的心怎能在现实中有限的空间里完全得到满足,在孩子稚嫩的心中,去远方探险不仅仅属于现实中的探索,也属于梦中的境遇。在梦里,孩子可以金戈铁马和士兵去远方;在梦里,孩子可以环游世界,探索自然的奥秘;在梦里,孩子可以实现当水手的愿望,驾驶着航船征服大海,梦是现实的补充,寄托着孩子对探险更多的期许。”随着孩子年龄的变化,好奇心、求知欲驱使他们不断地去探索去接受新事物。冒险、探索是促进儿童创新精神发展的重要游戏活动,也是儿童提升自信心、发展身体机能、提高解决问题能力、获得丰富生活经验的主要渠道,儿童从出生时的爬、坐、走、跳、跑等活动正是在冒险、探索中学会的。

图14 “城堡”——瞭望空间

图15 “城堡”——诗意空间

图16 “城堡”——迷宫空间

图17“城堡”——隧道空间

Basurama设计团队在台北用废旧的水箱做了一系列的游戏装置,目的是鼓励儿童在游戏过程中发现和探索(图13)。设计团队试图通过对水箱进行裁切、重置等手段来创建一些属于儿童自己的小型的、隐蔽的空间,在这些空间中儿童可以自由地穿梭、爬行而不被大人轻易地发现。这些小型的游戏空间对于孩子来说,就像自己的“城堡”,但为了安全性,“城堡”还是开了一些“瞭望口”,可以让大人看到孩子游戏的状况。整个游戏空间中,共设计成为四类不同乐趣的隐蔽空间。

第一类:瞭望。较大的水箱被装饰成一个巨大的鱼缸,里面悬挂着不同的海藻装饰。整个空间是舒适的,为了让儿童以不同的视角去观察环境,设计师把“瞭望口”开在头顶,形成顶部观景窗,像一个海底游艇。为了方便儿童进出,还在浴缸的外侧安置了一个滑梯(图14)。

第二类:诗意。在水箱上打满了孔洞,然后放满玩具球,孩子们可以在这小空间中观赏一天中阳光投影的变化,这是一个充满诗意的小空间(图15)。

第三类:迷宫。把不同尺寸的水箱进行裁切,并在水箱内部贴上不同纹理、材质的墙纸,扭曲的镜子、粗糙的树皮、海绵泡沫、柔软的草皮等,塑造了一个充满玄幻气味的隐蔽空间(图16)。

第四类:隧道。作为一个藏身之处的小空间,像洞穴一样,保护儿童不受烈日、雨水的侵害,给儿童塑造了一个轻柔、具有包裹感的平静空间(图17)。

3. 感官式空间

图18 森林阅览室——听自然的声音

图19 “迷音”——听人们的声音

视觉和触觉的体验在设计中经常会被提及,同样作为人类的五感之听觉和嗅觉并不常被重视。自然的声音和人工的声音都可以经过巧妙的设计被运用到艺术化的儿童游戏设施中去。例如,听——自然的天籁之音。自然界的声音具有双重含义,不仅包括空气流动的风声、空气所吹动树叶声以及清脆的鸟叫等,还包括一些不易被觉察的细微声响。爱沙尼亚艺术学院的室内建筑学生在附近的森林里放置了3个木制的巨型的扩音设施,旨在打造出一个另类的森林阅览室(图18)。该设施直径达3米,内部空间十分宽敞,孩子们可以在装置内部休息玩耍,聆听沙沙作响的树叶、清脆悦耳的鸟鸣、还有温柔的风声。通过这个设施,孩子们可以倾听自然、读懂自然。爱沙尼亚艺术学院的负责人汉斯·帕克斯(Hannes Praks)对本次项目设在偏远的地点做出解释:“城市生活节奏快,仿佛高频振动一般,我们只有离城市越远,才越能够感受到大自然这种低频率的振动。因此我们这一设施只适合布置在偏远的森林中,如果设置在繁华喧闹的首都塔林旁边就完全失去了意义。当人们所处地点的距离与角度恰好合适时,便能够感受到巨型扩音器发出的环绕立体声效果。”

再如,听——独特的人工之声。声音在不同的环境中有着不同的体验效果,同样是人声,经过处理会给人以意想不到的惊喜感。卡尔·约翰(KarlJohan)设计的“迷音”(Invoxicated)是一个具有互动音效功能的设施艺术,整体造型与早期小朋友玩的临时电话相似,孩子们可以从设施的一端听到另一端传来的声音,而且经过设施上的按钮,还可以感受到不同的音效(图19)。音乐与环境的契合,可以扩大人们的体验层次与范畴。在繁华嘈杂的广场或街道,欢乐的音乐与活动的人群交相辉映,营造出一片祥和的听觉氛围。

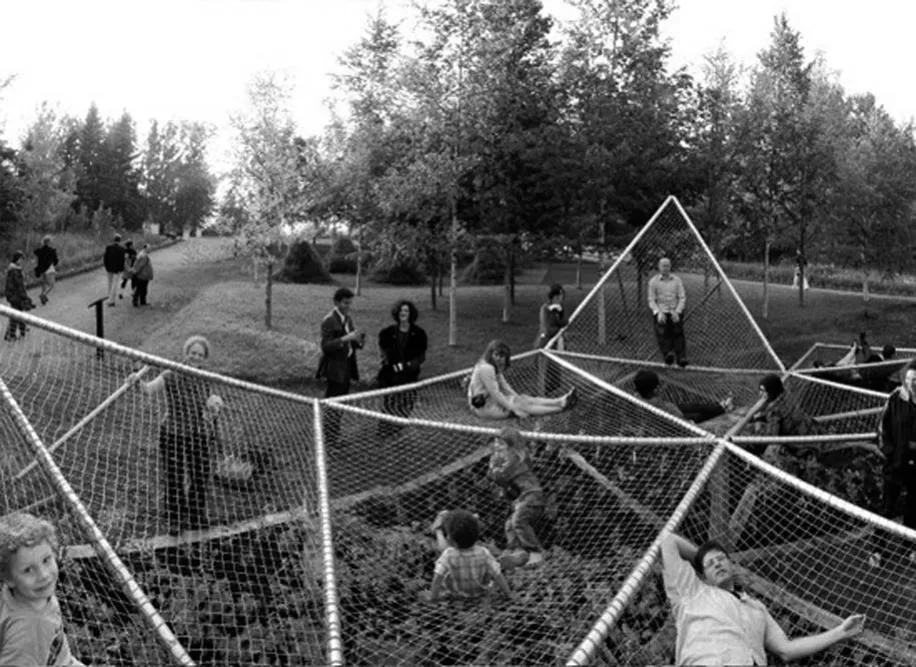

图20“节能睡眠”——嗅一嗅芳香

对于儿童来说,嗅觉记忆也是他们在成长过程中感知事物的一种方式。清新的味道会让儿童觉得身心舒展。在整个儿童游戏空间的景观环境中,植物就是整个空间的灵魂所在,植物散发的味道会使空间氛围产生变化,也会使空间参与者产生生理和心理上的变化。人们对气味的感知是很敏感的,能辨别出多种不同的味道,有些植物散发的香气还拥有医疗的作用。因此,将芳香植物应用在儿童游戏空间设计中,可以使景观环境更加宜人。“节能睡眠”(Dymaxion Sleep)是一个悬浮在芳香植物上的网状游戏装置(图20),当儿童躺在上面的时候会有一种悬空的错觉。儿童的活动属于一种静态活动,通过躺在设施上以嗅觉来体验。支撑结构是一个展开的20面体,由20个三脚架构成,每一个三脚架都足以支撑一人或多人。这个设施结构固定在一座沿着地面分布的木制平衡架上,设施下方种植着薄荷、柠檬天竺葵、薰衣草等可促进人舒缓放松的芳香类植物,栽植的平面模仿构架的拓扑形态从而界定了人们的芳香领域,儿童通过这些芳香来体味空间环境的氛围。

五、交互构建

迪特·丹尼斯(Dieter Daniels)曾就交互提出这样一个问题:交互究竟是一种意识形态,还是一种科技形式?在儿童游戏设施的设计中,无论是界面式交互设施还是沉浸式交互设施都为儿童带来了与众不同的全新的科技感和技术体验,这是以往传统游戏设施所没有的。

1.界面式交互

图21“Suaveciclos”装置设施——界面式交互

图22 Camparc透明球——界面式交互式

观众可以通过语言、感官(视觉、触觉、嗅觉、听觉、味觉等)、身体动作(手势、姿势等)、控制器等发出信号,再通过动作捕捉器或传感器传送到装置上,观众或体验者可以直接通过实体“交互墙”与装置发生交互行为,获得直观、及时的反馈信息。例如在2015年VJ Suave设计工作室的交互装置“Suaveciclos”,该装置是由巴西圣保罗的新媒体艺术家尤格·马罗塔(Ygor Marotta)和塞西·索罗佳(Ceci Soloaga)设计,由两台配有投影仪、电脑、扬声器和电池的视听三轮车组成的。随着实时视频操作,“Suaveciclos”通过Tagtool(一种用于协作视觉表达的工具,允许用户实时绘制动画)将儿童的绘画输入到电脑,转化为数字动画并投射到建筑物、湖泊、人行道甚至是湖泊上,通过对这些直观、视觉、听觉信息的反馈,为儿童以及其他观众营造了一个融合动画的故事与现实生活的交互情景(图21)。

Camparc是一个真人大小的透明球,在球与全景相机镜头之间连接有微型电脑,电脑通过移动网络连接发送视频到虚拟现实耳机。通过免费玩玩具,Camparc邀请人们去探索周围环境,在透明球和空间环境中传递着令人愉快的体验(图22)。

2.沉浸式交互

图23 “旋转的陀螺”——沉浸式交互

与界面式交互不同,沉浸式互动更加注重“环境体验”。珍妮特·穆雷(Janet Murray)曾经这样描述沉浸的状态:“任何媒介中的有效叙事都可以被经验为一种虚拟现实,因为我们的大脑被安排进入了其强度足以察出周围现实世界的故事。被传入一个精心模拟的空间的经验,本身就是愉悦的,甚至内容的精彩都无所谓。我们把这种经验是(视)为沉浸。”沉浸是一种特殊的心理体验,从媒介理论的角度来看,是指被一个吸引其全部注意力的环境(常常是人造环境)所包围时起自我身心得以被削弱甚至是迷失的状态。这类游戏设置通过动作捕捉器或传感器对观者的语言、感官和身体动作进行捕捉并传送到装置上,形成了一个多通道的、“封闭性”的交互环境。2015年,亚特兰大高艺术博物馆揭幕了当代墨西哥设计师HéctorEsrawe和Ignacio Cadena设计的大型互动游戏装置——“旋转的陀螺” (Los Trompos),其设计灵感来自于国际上流行的儿童玩具陀螺。 Los Trompos的顶部都是墨西哥艺术家使用了传统风格编织而成,并在现场组装,每个都有自己独特的形状,将来自传统和自然的拉丁美洲设计技法、建筑和民间艺术等转化为新的符号(图23)。“陀螺”顶部安装了旋转装置,通过两个或更多的人合力,孩童们可以自由旋转。

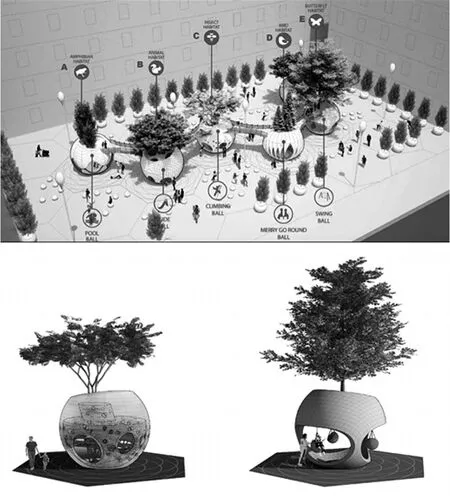

美国景观事务所OP-AL针对童年这个阶段设计了一个能激发创造、想象的装置设施“植物球”(Plant-A-Bal),意图让孩子们在这个微型的、生态的户外活动空间探索并认知真正的自然环境。该设施的口号是:“让游乐场不再像我们的父辈那样,让这个简单的球体结构成为孩子们互动、学习、娱乐的代名词。”如同建筑般的“植物球”对内涵贫瘠、形式枯燥的传统游戏空间来说就像一剂强心针,打破城市空间固有的旧格局,摇身一变,成为集场所精神塑造、新材料运用、儿童与城市互动为一体的新型交互式游戏空间,增强了奇幻视觉的冲击力。整体设施是以树为中心的点状球形结构,体内自带植物与土壤,可以实现独立的灌溉以及排水;内置空间足够大,能够容纳多个孩子玩耍,不会限制孩子的活动。植物球主要分为5种,内置不同类型的游戏设施,有滑梯球、旋转球、攀爬球、游泳球和秋千球(图24)。由图可知,每个“植物球”都有自己的功能。A为游泳球,又称“蝌蚪捕捉池”,为孩子提供戏水支持。B为滑梯球,又称“松鼠的家”,孩子们可以像松鼠一样在树林间自由穿梭。C为攀爬球,又称“昆虫观察室”,里面是放置的攀爬架,使孩童们在探索环境的时候,可以观察到高处的昆虫。D为旋转球,又称“旋转木马”,被孩子们评为最受欢迎的“植物球”。E为秋千球,又称“蝴蝶的避难所”,里面放置着秋千。在这里,孩子们可以像蝴蝶一样,通过秋千摆动的幅度来决定自己“飞行”的高度与速度。总的来说,这个“植物球”融入了城市肌理,焕发了城市活力,创造出一个生态、和谐、趣味的微型儿童游戏空间。在这个新型人造自然空间中,孩子们寓教于乐,在玩耍的同时感受自然、学习自然、认识自然。

图24 “植物球”——沉浸式交互

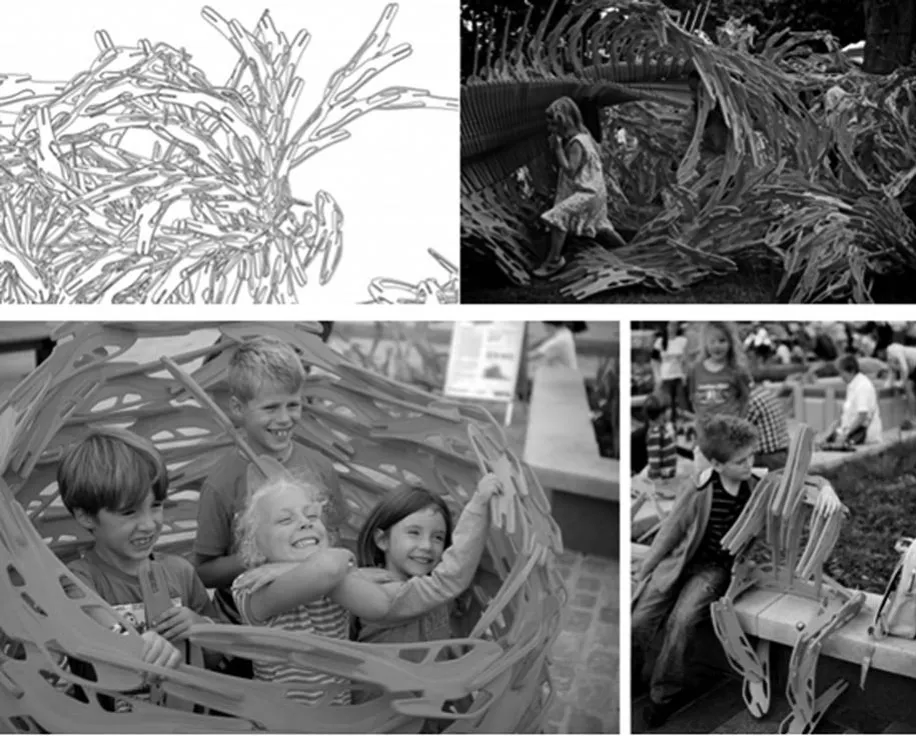

再如,阿莉萨·安底拉斯克(Alisa Andrasek)和何塞·桑切斯(Jose Sanchez)设计的“花”(Bloom)是一个以“由玩家决定游戏空间”的互动游戏装置,在伦敦维多利亚公园一经展出就收到了热烈的欢迎。不论是靓丽的颜色、灵活的构造、互动参与以及临时分布式安装,都是“花”独具个性的标签。靓丽的颜色指的是对儿童尤其是女孩儿具有吸引力的亮粉色;灵活构造指的是单个组建的多配置,设施是由一个小组件构成,每个组件上有三个安装口,儿童可以根据自己的想法来拼接设施;互动参与是该装置的亮点,虽说儿童自己就能成为游戏空间的设计者,但整个设施需要多人共同完成,这会成为每个参与者共同的美好回忆(图25)。

图25“花”(Bloom)——沉浸式交互

六、结语

当代的公共设施设计尤其是儿童游戏设施不仅是满足功能的要求,也不仅是在外观上进行简单的美化设计。事实上,艺术与设计已经以越来越多的形式进行跨界合作,城市公共设施的功能和艺术化创作理念的融合也已然成为一种趋势。其中,对儿童游戏设施进行艺术化建构的主要目的之一是让置身于城市景观环境中的人(包含各年龄段)通过各种视觉、声音、材质、空间、时间等元素获取全方位的体验。

从更深的文化角度来说,现代城市公共设施设计,不再是单纯追求功能性、科学性的城市“道具”,而变成城市舞台的主角之一,成为传播都市文化的重要媒介。城市公共设计能够敏锐地捕捉并紧跟当代艺术思潮下的跨界潮流,实现其表现形式和创意方式的重大改变。当然,“跨界”并不是单纯地为了跨界而跨界或追求时髦,也不仅仅是形式上简单组合的大杂烩,而应当是汲取和提炼艺术、文化和技术中最优质的要素进行再次构建和创造;或是结合最新的材料和媒体技术手段,使其能以更加丰富多彩的形象展示于现代城市环境之中,不仅为社会公众提供其特有的服务功能,更能折射出一个城市的历史与文化。艺术家与设计师通过全方位、多角度的跨界,打破已有的既定设计程式和思维框架,使公共设施如同美妙的音符一般跳动在城市的各个角落,为城市谱写出动人的乐章、打造出更深刻的文化内涵。

J56

A

1008-9675(2017)06-0191-09

2017-07-20

范晓莉(1974- ),女,江苏高邮人,江南大学设计学院副教授、硕士生导师。研究方向:城市景观设计、公共艺术设计与手工艺、公共艺术策划。

江苏省教育厅高校哲学社会科学研究项目的阶段性中期研究成果(2016SJD760049)。

(责任编辑:王 璇)