基于“5321”校企合作模式的管理类专业人才培养模式探索研究

2018-01-05江游张新岭焦永纪

江游 张新岭 焦永纪

摘 要: 目前在高校逐渐建立起与企业合作的“5321”的人才培养运作模式。即由校、院、企“五个连接点”的运行机构具体实施、操作,组建政府、学校、企业“三个层面”的体系,围绕学校和企业“两个主体”的办学理念,实现学校、企业以及学生三者共同提升为目标,形成具有专业特色的校企合作运作模式。南京邮电大学管理学院积极探索适合本学院专业特色的“5321”运作机制,搭建校企合作平台,在产学研方面取得丰硕的成果和宝贵的经验。

关键词: 校企合作;人才培养模式;“5321”模式

中图分类号:F240 文献标识码:A 文章编号:1008-4428(2018)10-0170-02

党的十九大提出要实现高等教育内涵式发展,深化产教融合、产学研结合、校企合作是高等教育、特别是应用型高等教育发展的必由之路。“产教融合、校企合作”是一种新型人才培养模式,通过国家政府的支持和倡导,让“产”和“教”在资源、信息等方面的充分交流合作,各自发挥优势,共同培养符合社会需求的人才。“产教融合、校企合作”意在建立政府、学校、企业三方主体协同机制,以经济产业升级优化为核心,以技术共同研发为载体,最终实现人才更好地与社会需求相匹配。

高等院校和企业隶属于两种不同的管理体制,运行模式、组织目标各不相同,因此,校企双方合作,基于共同利益的基础上必须探索一种能够让双方有深入合作和发展的切实可行的模式,通过长期稳定的机制运行推动校企合作良性的发展。近几年,南京邮电大学管理学院提出校企合作人才培养机制的新思路,在构建“5321”校企合作模式下,健全组织机构、创新育人模式和谋求校企共同发展等方面入手,为管理类人才培养提供先进的经验。

一、 “5321”校企合作人才培养模式的机制

我校管理学院经过近几年的教学实践和尝试,搭建“5321”校企合作平台,探索具有专业特色的校企合作人才培养机制的新路径。“5321”校企合作人才培养模式是以学校、企业、学生三方共同利益基础为“一个目标”,秉承学校、企业“两个主体”的育人模式,搭建政府、学校和企业“三个层面”共同参与的组织体系,“五个连接点”的校企合作办公室的具体运行来推动人才培养。“5321”的人才培养模式,兼顾了学校、企业以及学生三方的利益,并在人才培养系统中纳入校企共同培养的主体,在人才培养的组织架构、教育体系的学科构建以及育人方式上充分体现校企合作育人的理念。“5321”模式具体包括四个要素,如图1所示。各要素之间相互协调、相互制约及各自发挥其功能,形成有机衔接、协调运作机制。

二、 管理学院“5321”校企合作人才培养模式运作的初步成效

南京邮电大学管理学院创建于1983年的南京邮电学院管理工程系,学院拥有工商管理、管理科学与工程2个一级学科硕士学位授权点,MBA专业学位点、会计硕士专业学位点和项目管理专业学位点3个专业硕士學位授权点;在本科层次,现有工商管理、市场营销、财务管理、人力资源管理、信息管理与信息系统、电子商务6个本科专业。

(一)人才培养目标转变

依托学院“5321”校企人才培养平台,我院建立了涵盖信息通信学科特色的多层次、立体化、开发式实验教学体系,并与通信运营商、国内著名软件企业建立友好合作关系,提升大学生的实践能力,培养学生的理论与实践结合的综合专业能力。

在实践教学过程中,学院人才市场培养需求为导向,应用项目管理理论,分析各课程群内部协调性和外部协调性,将实践教学与理论学习、教学和科研活动与实践教学结合起来,强调了对学生自主学习能力、综合创新能力、就业创业能力的培养,学生就业能力增强,实现了学生实践教学以就业为导向的教学模式。

学院建立了本科生校外实习、实训基地,并推动高水平科研进“中心”、进课堂活动。对大一大二学生采用专业课教师班主任制度,对大三学生实行专任导师制度,提供选题,督促学生多去实验教学中心与实习基地培训,尽早接触学科前沿,提升其理论与实践结合能力。

(二)教学方式改进

由于管理类专业的应用型非常强,因此对于管理学专业的教学也应当从应用入手,而不是仅仅停留在课堂的理论学习。要想符合企业对管理类人才的要求,就要与企业之间建立起切实可行的合作方案,让企业的需求能够与学校的教学紧密结合起来,让学校培养的学生能够在企业工作中学以致用,提升就业竞争力。

我校管理学院提出修订培养目标,根据企业的实际需求,在培养目标和培养方案中具体细化为若干个子项目,提高实践比重。增加学生在校企方面的实践机会,为学生创造学以致用的平台,通过实践以及及时调整教学内容的方式,让学生与企业之间建立起紧密的合作,培养出切实符合企业和社会需要的人才。学院提倡科研活动紧密与企业开展合作,激励教师与企业的科研项目横向合作,并鼓励学生积极参与其中。为加强学院创新创业和产教深度融合,进一步提升学院实践教学水平,管理学院充分依托校企合作平台,开设企业课程,加强产教深入融合,打造卓越工程,锻造大学生就业创业能力。

(三)教师队伍交流、共建

为了快速提升管理学院教师整体师资水平,提高教师的专业应用能力,管理学院搭建与企业共同培养专业教师平台,学校教师与校外企业聘请教师相互学习与交流。学院强调青年教师在学生认识实习期间必须带领学生到企业实践;新进青年教师必须要具有一定的实践经验,要有带领学生开展社会实践、生产实习以及毕业设计的相关经历,提升青年教师的综合能力;定期选派一些教师参与到企业运营中,例如在市场运营、管理信息系统设计和运营等过程中参与实践,切实开展产学研工作,鼓励教师申报与企业进行项目合作的行为。

2018年4月,为响应南京市政府“两落地一融合(科技成果项目落地、新型研发机构落地、校地融合发展)工程”,推动高校与区县科技资源精准对接活动的落实,搭建校企合作交流平台,南京邮电大学管理学院组织青年博士教师赴江宁高新区企业开展科技资源对接活动。校地双方建立畅通高效的科技资源对接沟通平台,促进产学研的深度融合。通过实地考察、典型带动,共同打造企业主体、高校主力、科协助推的协同创新平台。在最近几年,学校与企业合作,聘请了来自企业的19名专家,通过开展课题研究、开办讲座、学术沙龙、联合指导等方式,从实践的角度来丰富对于学生的教学,让学生有机会参与到校企合作培养计划。

(四)实验室,实习基地快速推进

我校管理学院目前拥有各个不同层级、不同研究方向的实验室,既有来自与产业主管部门、中央与地方共建的实验室,又有与企业通信运营方共同建立的研究型实验室,还包括校企合作的实践基地。为我校管理类专业的学生提供了一流的学习研究环境以及实践基地,再加之配备的经验丰富的教师,学生能够从中获得能力的极大提升。

学院拥有实验平台:原信息产业部部级重点实验室——“管理信息系统实验室”;4个中央与地方共建实验室——“电信运营管理与服务体验实验室”“经济运行与管理综合实验室”“网络社会安全与管理模拟实验室”“创业情景模拟实验室”;江苏省高等学校经济管理基础课实验教学示范中心——“经济运行与管理综合实验教学中心”;江苏省实践教育中心——“基于云计算的移动商务实用型人才实践教育中心”。

2014年,南京邮电大学与中博通信共建南京邮电大学管理学院校外实习基地。双方将以校外实习基地为切入点,在实践教学、人才培养、项目与课题研究等方面发挥各自优势,深入开展合作。2017年,南京邮电大学与友盈(上海)信息技术有限公司校企合作共建实训基地,一方面能增加教师学生的实践经验,另外也能让企业吸纳更多人才,降低员工培训成本,人才共育,过程共享,成果共担。2017年12月12日南京邮电大学管理学院与省创紫东孵化基地(未来科技创业园和紫东创意空间)共建MBA创新创业基地、MPACC实习基地,建立了紫东国际创意园园内企业与南京邮电大学MBA、MPACC交流的通道,搭建了企业与学校共同育人的平台。

(五)应用技术实践中心建立

南京邮电大学“基于云计算的移动商务实用型人才实践教育中心”于2012年8月立项开始建设,在2015年和2016年获得两个中央财政支持地方高校发展专项资金的资助,中心以南京邮电大学管理学院、计算机学院合作共建形式,依托江苏先锋信息科技有限公司和江苏联通南京分公司为实践基地,实行校企合作共同管理方式,以南京邮电大学移动商务实践教育管理办公室为常设协调机构,进行南京邮电大学在校大学生日常的实践教育活动管理工作。

目前中心拥有云计算平台相关的存储器、集群管理设备、计算机网络设备,上线了云计算管理系统、移动客户管理系统、移动商务创新实践系统、多触点电子商务系统等软件暂用版,旨在满足学校电子商务、信息管理与信息系统、物流管理、市场营销、计算机科学与技术、信息安全等专业的集中性实践环节和课内试验项目的拓展需求,满足实习基地生产和科研开发的需求,提升大学生理论与实际结合的能力,培养大学生创新的意识和创新能力。

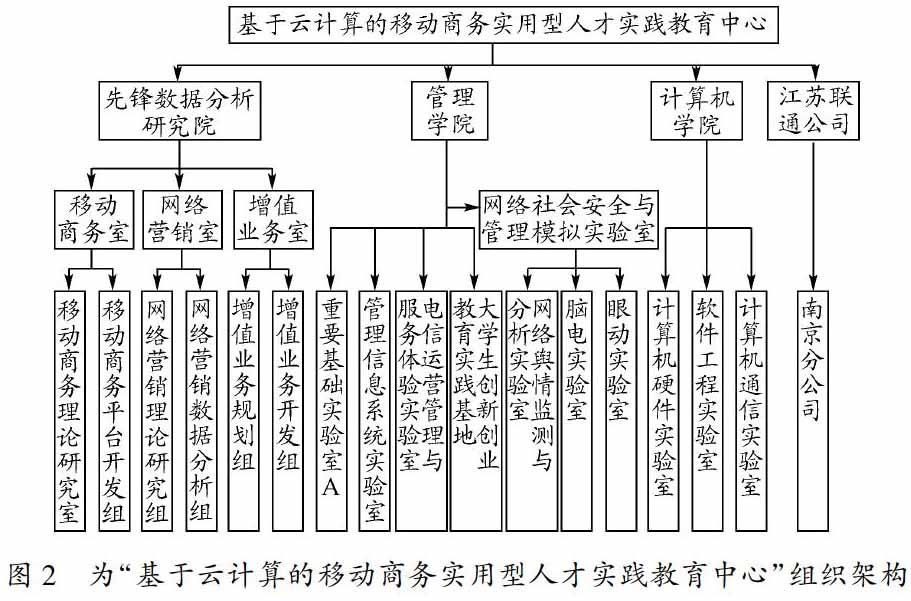

截至当前,中心在校内实验场地拥有1155.5平方米实验场地,379台套仪器设备,总值265.7992万。现有校内和校外指导教师79人,其中具有正高职称的人数为19名,占比24 % ;副高职称28名,占比30 % ;具有博士学位的指导教师人数为35名,占比44 % ;硕士学位人数为33名,占比42 % 。下图2为“基于云计算的移动商务实用型人才实践教育中心”的组织架构图。中心建设的目标和远景是进一步丰富现有的与移动商务相关的专业实验教学内容,完善现有的实验课程体系、实践教育内容,为培养有较强创新精神和实践能力的高素质人才提供稳固的发展平台,实现本科生、研究生理论与实际的结合,达到在校学习与就业的零距离,缩短本科生、研究生就业的适应期,培养国内急需的移动云计算和移动商务应用人才,成为江苏区域内移动商务创新中心。

中心建设的目的是促进高校与行业的深度合作,创立联合培养人才的新机制,全面深化实践教学改革,提升大学生的创新和实践能力,培养面向电子信息行业的管理类型应用人才。自建立以来,产学研成果取得较大突破,开展横向科研合作课题百余项,经费达千万余元,教学成果多次获得省教育厅奖项。产学研方面所取得的成就充分体现中心在校企合作中的良性运行、追求校企共同利益的目标。

三、 结论

深化产教融合、产学研结合、校企合作是应用型高等教育发展的必由之路,要结合具体专业的特点,构建出适合的、具有专业特色的合作模式,从而更加具体地推动校企之间的合作。“5321”运行模式中所强调的五个连接点、三个层面、两个主体及一个目標,已经在学院得到了较为成功的实践。在“十三五”规划期间,学院将在已取得的成绩基础上做进一步的提高,完善校企合作机制,丰富校企合作的实践,使管理学科得以持续良好地发展。

参考文献:

[1]蒋雅琴.创新校企合作机制提高物联网专业大学生就业能力[J].中国成人教育,2012(23):183-184.

[2]沈燕.高等职业教育校企合作人才培养机制的构建——基于“5321”模式的探索[J].教育发展研究,2015(12):49-54.

[3]马丹,姜季春.渥太华大学校企合作人才培养模式的启示[J].兰州教育学院学报,2018(7):129-130.

[4]张杭君.浅谈“卓越计划”下的校企联合培养模式[J].教育教学论坛,2018(29):29-30.