小草始于精 大草源于情

——草书创作之我见

2018-01-05纪松

纪 松

小草始于精 大草源于情

——草书创作之我见

纪 松

纪松 1975年5月出生,中国书法家协会会员,江苏省青年书法家协会副秘书长,泰州学院副教授,泰州市教育系统书法协会主席,泰州市书法家协会副主席,南京艺术学院书法硕士,师从徐利明教授。

书体的演变遵循的基本规律是“趋于简而便”,草书的发展演变亦是如此。隶书经过两汉的发展,不仅达到鼎盛,也在不同的风格类型上得以完善。但是由于书写的便利和社会发展的不平衡,隶书的常规书写逐渐被打破,随着笔画书写的连带和省减,原有的横向舒展的隶书字形也逐渐打破,章草随之出现。章草的出现不仅是简单字体的演变,更加是汉字书写方式和结字方式的革命性变化。在隶书和篆书的书写时代,书写不太注重连续性,每一个笔画的书写完成都可以停顿。但是章草的书写方式却是不同,它非常强调笔画的前后承接和笔意的连贯,因为只有连贯的书写才会提高书写的速度,才能达到“简而便”的目的。另外,由于要进行笔画的省减,所以,用笔过程中的快慢节奏和提按节奏也发生了变化,也才会从方折向圆转变化,才会有大量点的出现(点是笔画的省减和概括的最小单位)。在结字方式上,由于章草的出现,隶书横向取势的单一字形被打破,取而代之的是各种字形的出现。随着章草的进一步发展,一直到唐代,韵秀宛转的今草和连绵肆意的狂草也相继成熟。草书连绵的笔势,跌宕起伏的动感以及其书写过程中对意、情的侧重,历来备受书家喜爱。

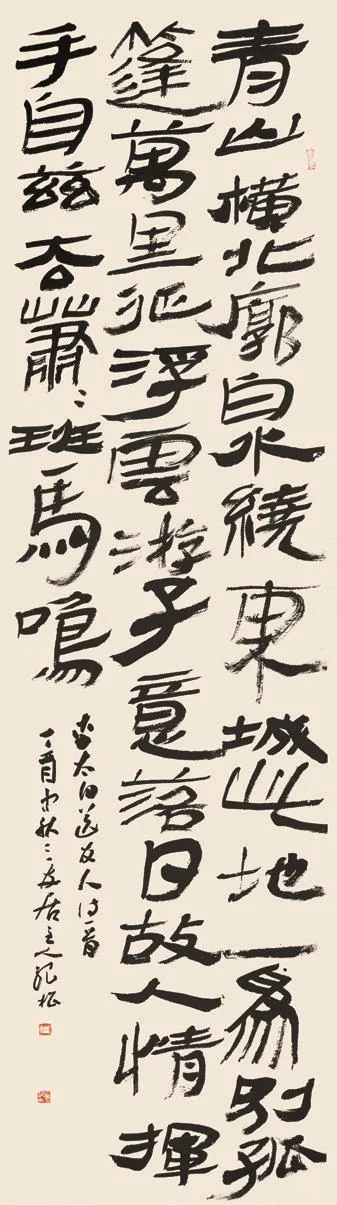

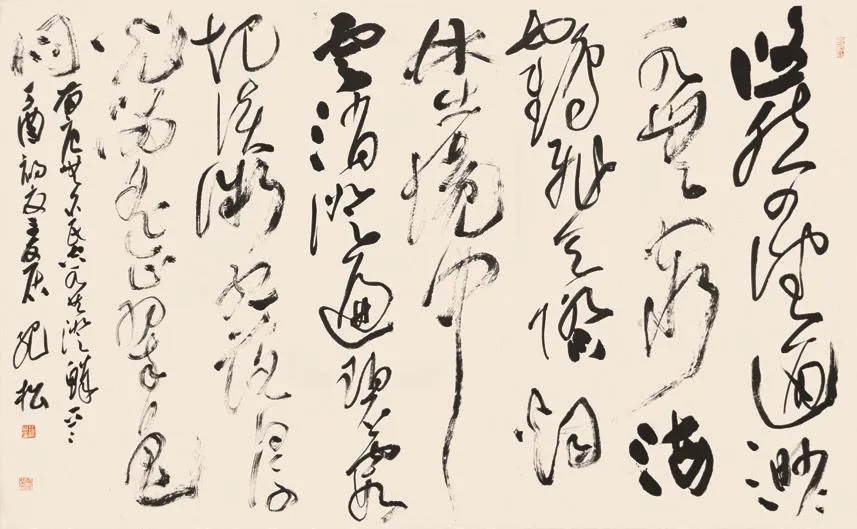

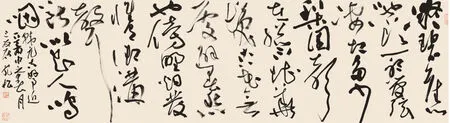

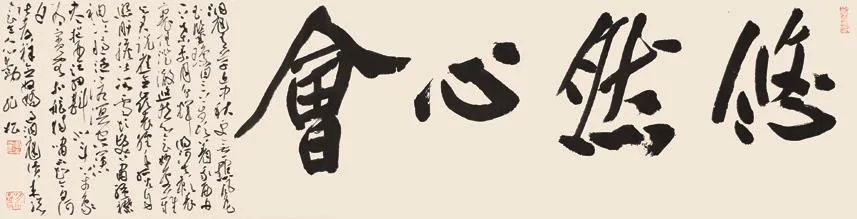

第205页至209页均为纪松作品

唐张怀瓘《六体书论》指出“草乃文字之末,而伯英创意,庶乎文字之先。其功邻乎篆籀,探于万象,取其元精,至于形似,最为近也。……草法贵在简易……”徐利明先生《中国书法风格史》中对书体演变的依据定为“便捷与贯气”。可以说,草书在实用功能的驱使下,对原有正书进行了“简而易”的处理,并逐步形成了独具特征的新字体。随着草书的继承发展,其原有的实用功能已经褪去,进而渐渐走向了审美层面。

在草书的发展过程中,历经了几个阶段,也出现了不同的风格。依此,各书法史教程中依据不同阶段和风格特征,对草书进行了分类。一般我们将草书分为章草与今草两种。章草是隶书草化的一种书体,是草书最早的一种成熟形态。而今草则在章草规范的基础上,结合楷书以及行书的用笔方法而形成的笔势连绵的书体。章草虽然书写快捷、笔画省简、笔势连绵,但是今草的字势连绵、用笔率意丰富、因势取态的特征,章草却是无法比拟的。所以说,今草较之章草更加连绵和贯气确是主要的区别。刘熙载《艺概·书概》说:“昔人亦有谓各字不连绵曰章草,相连绵曰今草者。”这样的说法不无道理,但是不能简单理解,准确讲应该是章草不讲究字与字之间的行气贯通,而今草则注重字与字上下的笔意连贯,这样的连贯可以是实连,也可以是虚连,实连就是实线,虚连就是虚线。

今草根据表现方式不同,一般分为小草、大草两种,至于狂草则是大草的强烈表现形式。大草和小草之“大小”之分,并非仅指字的大小和幅式的大小,而更重要的是指笔势连绵程度以及草书“情”“意”表现的强烈程度。所谓小草,指“今草”中形体较小、笔画虽省略但较易识、笔势连绵相对较少、字与字连笔较少者。其笔法相对规范而谨严。小草之名起于宋朝,宋朱长文《墨池编》卷九《续书断上》说:“唐玄度,文宗时诏翰林。精于小草书,有楷则。”《宣和书谱》卷第十九《草书七》“怀素”条,将怀素晚年所作《千字文》名之为《小草千字文》,以区别于怀素其他草书。

我认为书法的审美分成两种,一是优美典雅型,一是壮美奔放型。小草书的审美大抵是属于优美典雅型,这就要求小草书在书写过程中以顺锋斜切的笔法为主。顺锋书写不仅有利于速度的变化,也利于曲线的表现和笔画之间的连带呼应。唐孙过庭《书谱》中就讲“草贵流而畅”,所以,流畅应该是小草书的最为重要的关键所在,而顺锋直下的笔法显然是最能体现流畅的笔法。另外,小草无论是书写姿势和执笔方法也都与大草不太相同。小草的执笔宜低,不宜过高,因为要表现细腻的用笔,只有较低的执笔方可灵活地控制毛笔;书写姿势上,由于小草字形较小,所以,一般采取坐姿书写。因此说小草的笔法讲究精到细致,并且要能笔笔到位精准,否则就显得粗糙。《卫瓘传》中说:“张伯英因而转精甚巧,下笔必为楷则,号‘匆匆不暇草书’”,至今宝为草圣。”其“精”与“巧”则就是讲的小草的笔法要点。

所谓大草,应该是笔画较“小草”更简省,体势更放纵,用笔连绵飞动,尤其是字与字的连绵加强,笔势激越跌宕,以情主运,直抒情性的一种草书。清朝鲁一贞、张廷相《玉燕楼书法·一则》说:“张伯英(芝)益从而肆之,连环钩锁,神化无穷,谓之大草。”显然,大草书的创作在激情的挥洒下,对于笔法的精微和细腻已经不能够面面俱到了,只能在自我性情的御使下,对各种对比关系进行统筹表现,对各种矛盾关系进行适时调节和统一。但是,大草的书写绝不是随意的挥洒,如果是不讲法度的肆意狂放,那只能是一种毫无规矩的撒野。清包世臣《艺舟双楫·答熙载九问》有言:“大令草常一笔环转,如火箸划灰,不见起止。然精心探玩,其环转处悉具起伏顿挫,皆成点画之势。由其笔力精熟,故无垂不缩,无往不收,形质成而性情见,所谓画变起伏,点殊衄挫,导之泉注,顿之山安也。后人作草,心中之部分,既无定则,毫端之转换,又复卤莽,任笔为体,脚忙手乱,形质尚不备具,更何从说到性情乎!”只有遵循一定的法度的任情挥洒,才能够发性情于形质之中。

而大草中极为狂放肆意者,则称之为狂草。历来大多将狂草与章草、今草并列。我认为不妥。因为狂草与大草都是一种生命力量的迸发,都是一种情感迹化的产物,从风格和形态上不能明确分辨,只是狂草更甚。徐利明先生在《中国书法风格史》一书中也称“狂草乃大草书的极端境界”。所以,历来众多书法理论家在论及大草时,一般都以狂草为例,正因为狂草在大草书中极具代表性和独特性。

清朱履贞《书学捷要》曰:“元李雪庵运笔之法八,曰落、起、走、住、叠、围、回、藏。施之于侧、勒、努,则八运笔皆备。此法盖用之于大字,是以元时禁中匾额皆雪庵所书,虽赵松雪亦推让之。至明景泰中,李淳进八十四条结构法,盖从李雪庵八法运笔及陈绎曾、徐庆祥书法增减而成者,此乃题署擘案大书法也。今人收作小字,以教初学,殊失古人立法本意。”由此可见大草或者狂草书,从笔法上看与小草是截然不同的,倘若用大草笔法写小草,或者用小草笔法创作大草,无疑是缘木求鱼,因而笔法也是判断一件草书属于大草还是小草的重要指标之一。

大草书乃至狂草的创作是在感性的原野上理性的驰骋,也是创作主体性情能够充分发挥和展示的途径。所以项穆《书法雅言》中讲“随情而绰其态,审势而扬其威。每笔皆成其形,两字各异其体。草书之妙,毕于斯矣。”而创作主体不同的情感驱使下,瞬间的表现也会有不同,体现在笔墨上主要是提按轻重的变化、线条连断的处理、笔锋与纸张摩擦方式和速度力量的变化、用墨浓淡枯湿的变化等等,而这些又都是大草书乃至狂草的语言要素,因此,不同的情感必然会产生不同的草书样式。颜真卿在创作《祭侄文稿》时,从其篇首到末尾,无论是笔墨还是线条的变化乃至章法上的起伏,很明显可以看出其悲痛欲绝的心境。王澍在《虚舟题跋》中也有这样的感受“《祭季明稿》心肝抽裂,不自堪忍,故其书顿挫郁屈,不可控勒。……情事不同,书法亦随以异,应感之理也。”所以说,情性是草书的灵魂,缺少了这一灵魂,草书就失去了打动人的魅力?“往时张旭善草书,不治他技。喜怒、窘穷、忧悲、愉佚、怨恨、思慕、酣醉、无聊、不平,有动于心,必于草书焉发之。观于物,见山水崖谷,鸟兽虫鱼,草木之花实,日月列星,风雨水火,雷霆霹雳,歌舞战斗,天地事物之变,可喜可愕,一寓于书。故旭之书,变动犹鬼神,不可端倪,以此终其身而名后世。”(韩愈《送高闲上人序》)当然,大草书乃至狂草的创作不是完全脱离技法,而是要使技法成为表现的一种手段,只有这样才会创作出既有法度又具有情性的完美作品。

近年来,我一直在探索大草书和小草书的创作,通过不断的实践和探讨,我得出“小草始于精,大草源于情”的结论。当然,任何事物都要辩证看待,小草书在精微的基础上也应该注重情性的表现,而大草书在情性的驱使下的挥洒更加要注重技法基础的锤炼。