肺结核合并糖尿病患者治疗效果的临床研究

2018-01-04崔淑云

崔淑云

[摘要] 目的 分析研究不同方案治疗肺结核合并糖尿病患者的效果。 方法 随机选择该研究所2014—2017年治疗的80例肺结核合并糖尿病患者,按照随机数字表法分为对照组和研究组各40例,均给予常规抗痨治疗,研究组同时给予饮食和药物降糖治疗,观察并比较两组患者疗效的差异性。 结果 同组治疗前后空腹血糖和餐后2 h血糖的差异有统计学意义(P<0.05),两组治疗前差异无统计学意义(P>0.05),但治疗后差异有统计学意义(P<0.05),两组患者结核病灶吸收情况和吸收率之间的差异有统计学意义(P<0.05)。 结论 控制血糖是提高肺结核合并糖尿病治疗效果的关键。

[关键词] 肺结核;糖尿病;治疗效果;临床研究

[中图分类号] R521;R587.1 [文献标识码] A [文章编号] 1672-4062(2018)09(b)-0038-02

临床十分关注糖尿病并发肺结核问题,且肺结核患者中糖尿病所占比重越来越高。糖尿病代谢紊乱加速肺结核病情的发展,肺结核又可加重糖尿病代谢紊乱症状[1]。糖尿病合并肺结核受到多种因素的影响,糖尿病患者自身机体抵抗力较差,若未得到及时有效治疗干预,不仅会相互促进病情加重,且会严重影响患者的日常生活质量,成为了结核病防治研究機构的重要工作内容[2]。为此,笔者随机选择该研究所2014—2017年治疗的80例肺结核合并糖尿病患者,按照随机数字表法分为对照组和研究组各40例,均给予常规抗痨治疗,研究组同时给予饮食和药物降糖治疗,观察并比较两组患者疗效的差异性,为提高疗效提供客观依据,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

随机选择治疗的80例肺结核合并糖尿病患者,两种疾病分别符合中华医学会结核病分会和世界卫生组织1999年制定的肺结核和糖尿病诊断标准,主要有困乏无力、盗汗、呼吸系统障碍、消瘦等临床表现。按照随机数字表法分为对照组和研究组各40例。

对照组患者中,男性21例,女性19例;年龄范围在29~72岁之间,中位年龄56.0岁;糖尿病病程在3~11年之间,中位病程为5.0年。研究组患者中,男性23例,女性17例;年龄范围在30~71岁之间,中位年龄57.5岁;糖尿病病程在2~13年之间,中位病程为6.0年。两组患者性别构成、年龄和糖尿病病程的中位数、治疗前空腹和餐后2 h血糖检测值的平均数等影响研究结果因素均,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 治疗方法

两组患者均给予3HRZE/6HR方案进行抗结核治疗,如果患者病灶广泛合并空洞要根据实际情况适当延长治疗时间。治疗时定期检测痰菌、胸片和肝肾功能是否出现异常变化。研究组同时给予饮食和药物降糖治疗。给予患者个体化的饮食和运动治疗方案,根据患者病情合理应用降糖药物。2型糖尿病患者一般给予口服降糖药物治疗,I型糖尿病和疗效不佳的2型糖尿病患者选择胰岛素制剂进行降糖治疗。治疗过程均根据血糖检测结果随时调整药物用量。

1.3 观察项目和结核病灶吸收情况的判定标准

观察两组患者治疗前后空腹血糖和餐后2 h血糖水平;根据病灶吸收情况评定两组结核病灶吸收率情况,其中治疗后病灶全部吸收或吸收超过原病灶直径的一半为显著吸收,治疗后病灶吸收低于原病灶直径一半为吸收,病灶无变化甚或扩散、恶化等为未吸收。

1.4 统计方法

数据分析采用SPSS 20.0统计学软件进行,计量资料应用(x±s)表示,应用t检验表示,应用秩和检验和χ2检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

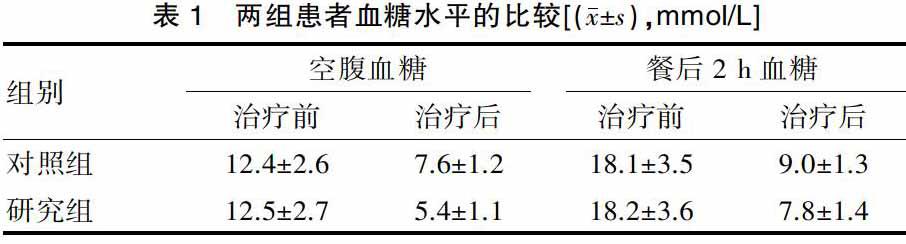

2.1 两组患者血糖水平的比较

两组患者血糖水平的比较见表1。

假设检验表明,同组治疗前后空腹血糖和餐后2 h血糖之间的差异有统计学意义(P<0.05);两组患者治疗前差异无统计学意义(P>0.05),但治疗后的差异有统计学意义(P<0.05)。

2.2 两组患者治疗后病灶吸收情况的比较

两组患者治疗后病灶吸收情况的比较,见表2。

假设检验表明,两组患者结核病灶吸收情况和吸收率之间的差异有统计学意义(P<0.05)。

3 讨论

肺结核与糖尿病均为临床常见病和多发病,两者之间联系密切,素有“姐妹病”之称。近几年来两病并发患者数呈逐年快速增多趋势,糖尿病合并肺结核发病率较肺糖尿病人群高2~8倍,且病情相对较重。

糖尿病促进肺结核发病的主要机制表现在以下几个方面:①糖尿病患者胰岛素分泌不足,导致三大供热营养素代谢紊乱,营养不良时机体免疫能力降低,易感染结核,使病情恶化[3];②糖尿病患者可显著提高血糖、甘油三酯和酮体的检测值,形成的酸性环境能促进结核杆菌生长繁殖[4],导致感染的发生;③糖尿病患者可出现肺部微血管病变,失衡的肺通气血流比例可显著提高肺组织尤其下肺氧分压,结核杆菌进入其中生长繁殖造成下肺结核的发生或病情加重。

肺结核全身中毒症状可以影响胰腺调节及其受体功能,胰岛分泌功能逐渐降低;结核病患者的病情变化与胰岛损害程度紧密相关,加之抗结核药物可影响糖代谢或降糖药物的疗效,从而可以促进糖尿病的发生和病情恶化发展,两者形成恶性循环。

通过临床观察看,糖尿病合并肺结核患者起病急、临床症状重,多数患者以肺炎到综合医院进行治疗,延误正确诊治,疗效不佳。糖尿病形成的酸性环境促进结核杆菌生长和繁殖,可不断加重肺结核病情,造成糖尿病合并肺结核之起病急、症状重、传染性强的临床特点,同时患者具有较高的痰菌阳性率,较低的PPD试验阳性率,可见广泛X线病灶,以干酪渗出为主,易形成空洞,造成支气管播散。肺结核及其抗结核药物所致肝肾功能和胃肠道反应影响糖类代谢后会影响降糖效果,加重的结核中毒症状提高了机体需求胰岛素量[5]。

两病兼治是糖尿病合并肺结核患者治疗的基本原则,血糖控制是抗结核治疗顺利开展前提条件。治疗中应口服降糖药和胰岛素,胰岛素治疗效果更为明显,在中度和重度糖尿病患者治疗中得到广泛应用。胰岛素治疗可有效减轻β细胞负担,加速功能恢复[6]。

与普通抗结核治疗相同,糖尿病合并肺结核中的抗结核治疗也应坚持早期、联合、适量、规律和全程的原则,应关注抗结核药物对糖尿病的影响,治疗中应根据患者病情制定个性化治疗方案。

血糖控制优劣直接影响肺结核合并糖尿病的疗效。临床观察发现,血糖理想控制者能很好地控制临床症状,痰菌转阴,如同一般肺结核患者肺部病灶的吸收良好。因此,控制血糖是提高肺结核合并糖尿病治疗效果的关键。

要做好糖尿病合并肺结核的防控措施。①建立完善糖尿病与肺结核的联合防控机制。控制两种疾病在人群中发病率的重中之重是联合防控机制,更好地保证预防和医疗机构的作用均得以充分的发挥。在糖尿病患者中监控结核病主要有两种方式,首先是在国家范围内定期定向调查典型糖尿病患者,其次是在糖尿病患者中获取常规结核筛查数据[7]。②糖尿病患者中肺结核的检测和监控。肺结核的早期诊断和治疗可有效改善患者的临床症状,提高患者的生活质量,减少肺结核传播的几率。若患者咳嗽时间超过2周,则需要进一步确认糖尿病患者是否合并有肺结核病症。③肺结核患者中糖尿病的检测和监控。在防治工作中应明确糖尿病筛查的方式和时机,若筛查时间过早,结核可暂时性提高患者的血糖水平,因此临床上容易出现误诊问题,但若过晚筛查会错失结核治疗的最佳时机[8]。暂时性高血糖也可引发结核治疗效果不佳,所以在结合患者的病情后科学诊断糖尿病,以及选择合适的筛查方式十分关键。

该研究随机选择该研究所2014—2017年治疗的80例肺结核合并糖尿病患者,按照随机数字表法分为对照组和研究组各40例,均给予常规抗痨治疗,研究组同时给予饮食和药物降糖治疗,结果表明同组治疗前后空腹血糖和餐后2 h血糖的差异有统计学意义(P<0.05),两组治疗前差异无统计学意义(P>0.05),但治疗后差异有统计学意义(P<0.05),两组患者结核病灶吸收情况和吸收率之间的差异有统计学意义(P<0.05),可见治疗糖尿病合并肺结核时应严格控制血糖在适宜范围。

综上所述,糖尿病合并肺结核的防治工作依然严峻,两病合并的治疗难度大,同时并发症较多,首先应做好预防工作,尽早发现,及时治疗,同时制定科学防治措施,不断完善诊断技术和治疗药物,进而更好地提高防治工作的質量和水平。防控糖尿病合并肺结核的前提是早期发现、早期确诊和早期治疗,治疗的关键是控制血糖在正常范围,最终达到预防和控制肺结核合并糖尿病在人群中的传播和流行的目的。

[参考文献]

[1] 姜辉,刘玉琴.结核病合并糖尿病的流行现状及其防控[J]. 生物技术进展,2017,7(1):25-29.

[2] 吴哲渊,梅建,李锐,等.结核病合并糖尿病流行现状与控制措施的研究进展[J].环境与职业医学,2013,30(3):229-232.

[3] 牛红雷,李升锦.肺结核合并糖尿病的发病机制[J].医学综述,2011,17(8):1187-1189.

[4] 李艳静,髙微微,常占平,等.肺结核合并糖尿病对抗结核药物血药浓度的影响[J].中国防痨杂志,2012,34(1):23-25.

[5] 成会荣.肺结核合并糖尿病68例临床特征和疗效分析[J].昆明医学院学报,2010,31(1):56-58.

[6] 谢满容,肖凌文,卢灿辉.流动人口结核病合并糖尿病发病情况调查及防治对策[J].中国全科医学,2013,16(2):176-177.

[7] 李莲萍.肺结核病人合并糖尿病的流行病学调查[J].糖尿病新世界,2014,34(21):60.

[8] 顾芳慧,刘民,姜世闻,等.北京市两区糖尿病合并肺结核人群流行病学特征分析[J].中国预防医学杂志,2013,14(4):246-250.