新经济:信息技术驱动经济转型

——以杭州为例

2018-01-04,,

,,

(浙江省工业和信息化研究院,浙江 杭州 310006)

新经济:信息技术驱动经济转型

——以杭州为例

兰建平,江胜蓝,王倩

(浙江省工业和信息化研究院,浙江 杭州 310006)

通过单一市场的合约,刻画了新经济的微观机制。随着信息技术的进步,由于信息不对称而产生的交易费用不断下降,从社会效用最大化的角度出发,部分曾经由政府提供的公共物品和服务将重回市场,由市场来组织供给。同时,由于信息不对称逐步减小带来的监督成本的下降,一些在企业内部交易的环节也会走向外部交易,形成许多新的市场主体。在信息不对称、交易费用与合约选择的框架下,以杭州的新经济发展为案例进行分析,认为未来中国新经济的发展,需要加快培育发展新的市场主体,国家提出的“双创”战略是这种市场主体培育的重要政策和制度供给。顺应数字化、网络化、智能化发展的信息化路径,大力发展智能制造,努力顺应消费升级趋势,是培育新动能、发展新经济的重要路径选择。

信息技术;新经济;交易费用;微观机制;杭州

改革开放以来的三十多年,中国经济史无前例的高速增长,GDP年均增长率高达9.4%,财政收入不断提高,年均通货膨胀率和年均失业率分别为5.2%、3.3%,均保持在较低水平,创造了中国奇迹[1],并于2010年逐渐步入增速放缓、结构升级、动力转换的新常态[2]。在这一进程中,信息技术变革创新并广泛融合到经济社会的各个领域,成为经济增长的主导力量。根据中国信息通信研究院的测算,2015年中国信息经济总量达到18.6万亿元,占GDP比重达到27.5%[3]。随着信息经济的颠覆创新和蓬勃发展,世界经济将全面迈入以数字化为主要背景的新经济时代。

在信息技术驱动经济发展的背景下,信息的传播方式向无纸化、移动化快速转变,传播速度几乎实现了同步化,信息总量爆炸式增长,与工业经济时代信息不对称基础上形成的治理机制,有着翻天覆地的变化,深刻地改变了人们的生产、消费方式,颠覆了传统的经济形态和发展方式。本文将基于交易成本理论和委托—代理理论,对中国正在发生的“新经济”进行分析和探讨,并以杭州为典型案例进行剖析,最后提出相关政策建议。

一、新经济的研究现状

溯源人类历史,每一次的技术革命都会引发产业变革,升级生产方式,转变消费模式,创新经济理论,进而启动新一轮的经济增长。最近的一次技术革命发端于美国,随着因特网技术在各行各业的融合渗透,形成了如火如荼的网络经济[4],被经济界称为“新经济”*1996年12月30日,美国《商业周刊》(Business Week)首席经济学家Michael J.Mandel发表了题为《The Triumph of the New Economy》(新经济的胜利)的文章。这篇文章把美国20世纪90年代中期受信息技术推动的经济繁荣现象定义为“新经济”,具体表现为低失业、低通货膨胀、低财政赤字、高增长的特点。,用来形容全球化背景下信息技术驱动的高增长、高收入、低通货膨胀和低失业发展形态[5-6]。随着“新经济”的兴起,信息技术产业持续为美国的经济发展贡献自己的力量[7],并迅速在世界范围内广泛传播和使用[8]。20世纪90年代,美国实施“新经济”政策,通过“信息高速公路计划”“先进技术计划”等一系列产业政策,使得信息产业上升为主导产业;同时,通过放松对企业的管制来提高市场活力,产生了“一高两低”的经济奇迹[7]。

然而,有关“新经济”的理论研究并不多见,包括“新经济”“信息经济”“知识经济”和“数字经济”四种提法。德国学者乌尔里希·克洛茨从新的生产要素角度进行了诠释。他认为在信息经济中,价值增加更多的是通过知识而不是工作来实现,这种价值创造过程不是通过总额的增长,而是通过知识的运用实现增值[9]。谢平认为,知识应该作为一个独立的内生变量列入增长模式,知识积累是促进经济增长的最重要动力[10]。乌家培是生产力要素学的支持者,他认为新经济或知识经济的出现,是由于知识、信息、技术、教育等已成为社会生产力发展的要素,并作用于原有的生产力三要素上,使之能力不断扩大和效益不断提高[11]。汪丁丁则认为,当培养劳动力所需要的教育投入的价值增加到超过劳动力简单再生产所需要的日常消费投入的价值时,该“劳动”就从古典的“劳动”要素演变为“后工业社会”的知识资本[12]。王春法从技术—经济范式的视角对新经济进行了详细阐述,认为新经济实际上既不仅仅是一种经济现象,也不完全是一种技术现象,而是一种新的技术—经济范式的形成与发展[13]。胡鞍钢、王蔚等认为,新经济是当前经济发展新常态下的重要新动力,2000年以来,中国积极开创“新经济”,战略性地把“数字革命”转化为“数字机遇”,成功地缩小与发达国家之间以及我国城乡之间的两大“数字鸿沟”,并不断收获“数字红利”[14]。阿里研究院则从新的基础设施、新的生产要素和新的组织形态等角度对新经济进行了深入探讨[15]。然而,鲜少有文献从制度变迁的角度去关注信息技术革命对微观机制的影响。实际上,对于中国而言,经济转型面临的真正挑战来自于微观治理[16],随着技术进步带来的信息成本急剧下降,产权的界定成本和市场交易行为的监督成本大大降低,进而引发市场边界的扩大和企业组织形态的变化。

二、理论框架:信息不对称、交易费用与合约选择

1937年,诺贝尔经济学奖得主罗纳德·哈里·科斯回答了企业的性质与边界。他认为企业与市场是对交易活动进行组织的两种不同方式,企业本质上是一个市场价格机制形成的载体,由交易费用的高低决定交易是在企业内部进行还是由外部市场来完成。由此,本文的分析将基于一个四部门经济系统,包括企业、个人、政府和国外等四个方面,将经济社会的组织安排表述为四方面互动的过程,是企业和个人等市场主体权衡利弊的结果。在这个过程中,企业通过生产产品,并选择最有效的生产方式实现生产效用最大化;个人根据商品的质量和价格,通过在国内外市场之间的选择来实现消费效用最大化;政府作为“市场的守护者”,主要弥补市场的不足,提供具有外部效应的公共物品和服务。基于以上分析,本文将构建数理模型,分别讨论市场与政府之间的关系,以及市场内部企业与个人之间的关系。

在新制度经济学中,市场的本质特征是产权交易,一旦产权不完整或界定不清晰,关于该项财产权利的市场交易就会变得不完全[17]。在现实中,常常会出现“市场失灵”现象,比如价格刚性导致的供求非均衡。本文的研究主要基于信息不对称,在信息不对称或者信息成本过高的情况下,经济系统中的产权无法全部得到清晰的界定,这时要素市场中用于搜寻信息和讨价还价的交易成本就非常高。为了降低全社会的整体交易成本,就需要由政府来代替市场组织经济活动,由“看得见的手”来代替“看不见的手”,从而实现全社会的效用最大化。因此,本文以为,当信息成本较高时,理性的市场主体将委托政府提供相应的公共物品和服务,以实现效用最大化。

在产品市场上,企业将通过雇佣员工来组织生产,即企业所有者委托员工从事生产活动,在生产技术和契约安排的共同作用下,决定个人的收益情况,进而会影响个人的最优行为选择。当信息技术进步导致生产技术进步,以及引发的双方信息更加对称时,在效用最大化的一致目标下,委托人与代理人之前的契约形式将发生改变,随之改变企业的组织形式。

在消费市场上,由于信息约束的放松,搜集信息、获取信息和讨价还价的成本大大下降,理性的消费者能够在更加广阔的市场上(例如海外市场)选择消费,在消费效用最大化目标的激励下,消费者将倾向于选择质量更优、价格更低的优质商品。基于此,本文认为,在同样的收入预算约束下,随着信息技术的进步,将出现消费升级的现象和趋势。

三、“新经济”分析的微观机制

在一个经济系统中,哪些物品由私人部门提供,哪些物品作为公共物品由政府提供,都是有其经济根源的。为了便于分析,本文假定社会上只有两个当事人:生产者与消费者,在以市场方式提供公共物品或服务的时候,一方作为公共物品或服务的生产者,另一方即作为公共物品或服务的消费者,在享受公共物品/服务时,双方签订销售/购买合约。

为了更好地解释在新经济发展过程中,信息化对公共物品供给的影响,文章假设1个社会中有n个企业,每个企业中只有1名决策者,每个决策者的能力相同,但是偏好不同,政府在提供公共服务时追求净收益最大,其行为方式是:

(1)

为了便于进一步分析,假设单个企业的生产函数为柯布-道格拉斯型,且规模报酬不变:

(2)

式中,ei和x分别为企业的劳动积极性投入和其他要素投入,A是技术水平,由规模报酬不变得出α+β=1,从而得到:

Y(nei,nx)=A(nei)α(nx)β=

nyi(i=1,…,n)

(3)

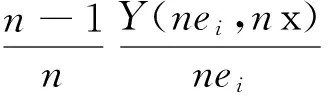

政府最优化问题的一阶条件是:

(4)

(5)

在(5)式中,随着企业数量n的增加,政府提供公共服务的成本C将随之增加,要想实现服务收益的最大化,就必须使得目标函数的二阶条件小于0,因此(5)式的分母小于0,可以认为,随着企业数量的增加,政府提供公共服务的成本将不断上升,因此理性的政府会选择降低提供公共服务的努力程度,或者提高提供公共服务的工作效率,可以得出以下推论:

推论1:随着信息技术的进步,部分原有公共物品/服务领域的信息不对称情况逐渐下降,为这部分商品重回市场进行生产组织奠定了良好的基础,在社会效用最大化的目标下,市场的边界将逐渐扩大,政府的作用回归到提供存在外部性的公共物品和服务方面。

然而,随着政府的退位,以及企业市场自主权的扩大,理性的企业将会选择将资源配置到更高效益的地方,假定企业i以外的其他企业的劳动投入总量为E-i,则有:

(6)

对(6)式求ei的一阶偏导数,

(7)

再对(7)式求偏导数,

(8)

根据(5)式,可以得出:

(9)

由此可以得出以下推论:

推论2:随着信息技术的进步,部分市场交易的信息不对称情况逐渐下降,为了降低企业内部管理环节所产生的交易成本,企业将会安排这部分交易重回市场组织生产,从而使得未来有更多的中小微企业和创新团队成为新的市场主体。

四、信息产业驱动的杭州“新经济”发展案例

2017年5月7日,《人民日报》头版头条刊登了标题为《杭州信息产业助推经济转型》的文章,聚焦杭州信息经济发展进入快车道,并在二版以《互联网思维引领经济转型 杭州:网罗天下弯道超车》,对信息产业驱动的杭州转型发展进行了详细的阐述。本文从信息不对称、交易费用与合约选择的视角,对杭州市的新经济进行深入分析和探讨。

(一)杭州新经济发展的显著绩效

2014年7月,杭州召开市委十一届七次全体(扩大)会议,会议提出将加快发展信息经济,力争到2020年建成“六大中心”(包括国际电子商务中心、全国云计算和大数据产业中心、物联网产业中心、互联网金融创新中心、智慧物流中心和数字内容产业中心)。近年来,杭州市新经济发展成绩显著,2015年、2016年信息经济分别实现增加值2 313.85亿元和2 688亿元,增长率分别达到25%和22.8%,占GDP比重分别达23%和24.3%。2016年,信息经济对GDP的增长率超过50%。G20峰会在杭州的成功举办,更使杭州成为信息经济的国际化名片,使得杭州的信息经济、创新活力一时间名噪一时,并迅速成为全球最大的移动支付之城。

杭州通过发展信息经济,有力地促进了都市经济的快速发展,提高了产业层次,改善了产业结构,增强了地方经济发展的后劲。在全国副省级城市排名当中,2015年、2016年增收和效益均排名前三位,杭州也由此进入了省会城市万亿元规模俱乐部,具备了进入国内一线城市的资格和条件。特别是在G20以后,国家大力推进新工业议程,积极发展智能制造,努力实施“互联网+”行动计划,更进一步加速了杭州“经济的信息化”和“信息的经济化”。

产业发展方面,杭州市的电子商务、移动互联网、数字内容、软件与服务业、云计算与大数据领航产业发展,涌现了云计算供应商阿里巴巴、网络设备供应商华三通信、智慧安防供应商海康威视等一批享誉国内外的顶尖企业。杭州凭借良好的产业发展基础和体制机制,在2016年被国家确定为唯一一个以“互联网+”为特征的自主创新示范城市。

在创业创新方面,杭州有着无限活力。2016年,杭州建成国家级众创空间35家、孵化器30家,居副省级城市首位,未来科技城和阿里巴巴入选国家首批“双创示范基地”。仅仅在信息经济的热土杭州滨江高新区,就汇聚了18家科技企业孵化器、800余家留学生创业企业,以及4 800余名海外高层次创新创业人才,形成了千亿元的信息产业链,成为信息经济的一张杭州金名片。

(二)“新经济”发展的杭州模式

信息技术驱动的杭州新经济之所以能够举世瞩目,最关键的因素是杭州政府对时代背景有了正确的判断,适时地退位于市场,让市场可以充分发挥资源配置作用,并且通过人才、资金等宏观政策积极汇聚国内外高端要素,共同推进经济建设。杭州市紧紧抓住信息技术为代表的科技革命的机会,大力推进产业化发展,政府的“有形之手”主要体现在提供优越的制度环境,吸引众多企业、创新团队来到杭州,为杭州的新经济发展起到了重要的支撑和推动作用(图1)。

1.良好的政府治理机制使得政府让位于市场,极大地降低了企业的交易成本。随着信息技术在政府社会治理领域的广泛应用,政府推进“放管服”改革将有利于社会整体交易成本的下降,进而提高资源配置效率[18]。在实践中,杭州先后实施行政审批制度、行政管理体制、要素市场化配置、商事制度等系列改革,为转型升级提供了体制机制保障。2014年推出了“四张清单一张网”改革,将政府权力清单、企业投资负面清单等全部晒出来,使得审批事项精简了七成多。2017年开启“最多跑一次”改革以来,截至5月18日,杭州市已公布两批“最多跑一次”事项,总计8 069项,其中杭州市行政服务中心投资项目审批领域68%的事项、市民中心便民服务领域80%以上的事项、公共资源交易领域84%的事项已实现“最多跑一次”。独立的国地税联合自助办税服务厅、地税局房产交易办税系统,以及全国最快的房屋交易、税收和不动产登记先后亮相并领跑全国。

2.优越的人才政策使得杭州高端人力资本要素不断丰富,成为经济发展的重要动力源泉。新经济是亲人才经济,如何通过信息技术的合理利用来提升政府的社会治理效率,以及提高企业的市场竞争力,都离不开各个领域的精英人才支撑,因此,政府需要通过人才政策汇聚精英人才,才能进一步推动新经济的发展。近年来,杭州市大力实施人才强市和创新驱动战略,高度重视高端人才引进和创新创业工作。“十二五”期间,共引进高端外国专家2 500余名,聘请各类外国专家5万多人次,引进海外留学人才2.13万人,自主培养“国千”专家108名,涌现出高校系、阿里系、浙商系、海归系等创新创业“新四军”。杭州连续9年在《福布斯》杂志、中国社会科学院等发布的人才竞争力排行榜上居全国重点城市前列,连续6年入选“外籍人才眼中最具吸引力的十大城市”,并入选全国首批15个小微企业创新创业基地示范城市。2016年,杭州人才净流入高达8.9%,超过北京、上海、广州等一线城市,在全国范围遥遥领先,成为新的造梦之城。

3.丰厚的创新资金使得企业可以集聚更多的高端要素用于新产品、新技术的研发,补偿企业创新的风险成本。在经济的发展过程中,创新是社会经济发展进步的灵魂,是提高劳动生产力水平、推动产业结构和技术结构不断转型升级的重要因素。然而,在新产品、新技术的研发过程中,企业将会承担更加高昂的创新成本,因此,就需要政府给予第一个吃螃蟹的创新企业以激励补偿,以弥补企业的创新风险成本。杭州市早在2007年就出台了《杭州市重大科技创新专项资金管理办法》,明确“十一五”期间每年不低于8 000万元。2016年先后出台《杭州市小微企业创业创新基地城市示范竞争性资金管理办法(试行)》和《杭州市重大科技创新项目资金管理办法》,增加创新支持力度,规范资金管理办法。以杭州高新区滨江为例,滨江每年研发投入占GDP比重平均达到13%至15%,列全国高新区前茅。2016年,高新区拿出产业扶持资金15.8亿元,研发、科研经费保持两位数增长。

五、“新经济”发展的政策建议

通过信息不对称、交易费用与合约选择的框架,从微观治理的方面刻画了公共物品供给和企业的边界,从而对信息技术驱动的中国“新经济”提供了理论支持,并以杭州为案例进行了剖析。未来经济将全面进入以数字化为主要背景的信息经济时代,要保持均衡增长、实现转型升级,需要在供给侧培育新的市场主体,视企业为创新平台,视员工为创业主体;需要在生产方式上大力发展智能制造,以创意做设计,以智能做生产,以集成做制造,以绿色促发展;需要顺应需求侧的消费升级趋势,追求更好的品质,确立更高的标准,创立更好的品牌;需要提高政府驾驭市场经济的能力,引导经济转型顺利跨越“中等收入陷阱”“修昔底德陷阱”和“塔西佗陷阱”。面对今后的“新经济”发展,可以从以下几个方面作出努力。

(一)提高政府驾驭市场经济的能力

随着信息技术的进步,未来将会有越来越多的公共物品或服务可以交由市场去提供和解决,因此,政府要逐渐转变观念,将简政放权和构建服务型政府作为工作的重点,不断提高自身驾驭市场经济的能力。在矫正市场失灵的同时,最大限度地消除政府失灵的根源,如确定有中国特色的政府经济职能双向重塑的总体思路;从理顺政府利益关系入手保证政府干预的公正、超脱;规范政府干预职能及行为;加强对政府调控行为的监督;提高政府决策的科学化程度;把竞争机制引入政府调控的某些领域等。未来,政府部门唯有顺应新趋势,找准新模式,掌握新方式,坚持创新发展,不断吐故纳新,才能适应新常态、引领新常态,成为市场的“守夜人”,企业的“好帮手”,人民的“好管家”,经济社会发展的“好领导”。

(二)着力培育新的市场主体

随着数字化程度的不断加深,企业信息化水平的不断提升,尤其是移动互联网时代的来临,企业组织的概念开始逐步改变。这种改变表现为,企业组织越来越从一个由员工和固定资产组成的物理实体、独立空间,逐渐演变为一种“网络组织、虚拟空间”。企业由管控组织逐渐演变为创业平台,其组成将更加围绕与交易密切相关的事件,而不再是传统经济学意义上的企业概念了。从发展趋势来看,一个村村点火、简单量的扩张的时代已经过去了,大众化商品、大规模营销、大规模制造的时代已经结束了。为了顺应科技革命和产业变革的趋势,国家提出“大众创新、万众创业”,引导全社会适应新时代的新存在方式,“创新型创业”将颠覆传统以总量扩张、简单劳动为特征的“勤劳式创业”。在未来的经济发展中,一方面要大力推进“三去一降一补”,另一方面要积极实施“双创”战略,大力培育新的市场主体,将“双创”作为提升国家和区域竞争力的重要途径。

(三)大力发展智能制造

制造业是立国之本、兴国之器、强国之基,是国民经济的主体,也是“创新驱动、转型升级”的主战场。随着新一轮科技革命和产业变革的孕育兴起,以智能制造为核心,信息技术、生物技术、新材料技术和新能源技术广泛渗透,带动几乎所有领域发生了以智能化、绿色化、服务化为特征的群体性技术革命。为顺应这一发展趋势,国家审时度势,制定了《中国制造2025》发展纲要,以创新驱动发展为主要动力,以信息化与工业化深度融合为主线,以推进智能制造为主攻方向,将智能生产作为“智能制造工程”的主战场,将智能产品作为“高端装备创新工程”的主战场,将产业模式变革作为“服务型制造行动计划”的主战场。通过生产关键节点上的“点换”,生产流水线上的“线换”,以及整个企业的“厂换”,引导工业经济在空间上回归现代城市。未来,城市将成为制造业的主平台,以制造业为主体的工业经济将成为现代城市经济的主体,产城融合将成为制造业发展的主要特征。

(四)努力顺应消费升级趋势

顺应消费升级是实现经济增长动力转换的重要抓手,也是供给侧改革的重要内容。2016年以来,供给侧结构性改革提出的最主要背景是“供需不匹配”。一方面,中国已经成为全球最大的市场,同时面临着严重的产能过剩;另一方面,出口总量不断下滑,从加入WTO之初两位数以上的增速,到2016年转变为负增长。与此形成鲜明对比的是,中国游客全球“扫货”,“海淘”和跨境电商成为境外消费的重要渠道。这些现象从本质上讲,就是原有的生产、供给体系无法适应生产方式升级、市场消费升级。根据现代经济学,社会总需求与市场的消费能力和消费意愿密切相关。从消费能力上分析,中国已经成为全球最大的市场;从消费意愿上分析,消费者的购买欲望与产品的质量、品质、品牌美誉度密切相关。2016年国务院出台了以增加品种、提高品质、创造品牌为主要内容的“三品”战略,实质上就是通过实施“三品”战略,提高中国制造的市场消费美誉度,增强产品的市场竞争力。

[1] 林毅夫.中国奇迹的一般意义[EB/OL]. (2015-04-24)[2017-04-10].http://finance.ifeng.com/a/20150424/13660939_0.shtml.

[2] 张新红.数字经济与中国发展[J]. 电子政务,2016(11):2-11.

[3] 中国信息经济发展白皮书(2016年)[R].北京:中国信息通信研究院,2016:19.

[4] 何健辉,冯毅. Internet宝典[M]. 北京:人民邮电出版社,1999:1.

[5] MICHAEL J,MANDEL. The triumph of the new economy[N].Business Week,1996-12-30(30).

[6] 刘崇仪. 试论美国“新经济”发展模式[J]. 财经科学,2001(2):41-46.

[7] 白玉. 克林顿新经济政策探析[D]. 重庆:西南大学,2013:17.

[8] 刘树成,李实. 对美国“新经济”的考察和研究[J]. 经济研究,2000(8):3-11,55.

[9] 乌尔里希·克洛茨. 新的工作岗位不是通过更多的分工来实现[N]. 法兰克福日报,1999-07-26(03).

[10] 谢平. “新经济”的理论革命[J]. 经济工作者学习资料,2000(64):2.

[11] 乌家培. 网络经济及其对经济理论的影响[J]. 学术研究,2000(1):5-11.

[12] 汪丁丁. 知识经济的制度背景[J]. 战略与管理,2000(2):66-77.

[13] 王春法. 新经济:一种新的技术—经济范式?[J].世界经济与政治,2001(3):36-43.

[14] 胡鞍钢,王蔚,周绍杰,等. 中国开创“新经济”——从缩小“数字鸿沟”到收获“数字红利”[J]. 国家行政学院学报,2016(3):4-13.

[15] 阿里研究院. “新经济”的内涵、特征与价值[EB/OL].(2016-03-15)[2017-04-10].http://finance.qq.com/a/20160315/015724.htm.

[16] 王永钦. 市场互联性、关系型合约与经济转型[J]. 经济研究,2006(6):79-91.

[17] 何一鸣,罗必良,高少慧. 农业要素市场组织的契约关联逻辑[J]. 浙江社会科学,2014(7):47-53,62.

[18] 兰建平,江胜蓝,王倩. 信息化与产权管制放松:浙江“最多跑一次”改革[J]. 社会治理,2017(6):41-48.

Neweconomy:informationtechnologydriveneconomictransition—A case study of Hangzhou

LAN Jianping, JIANG Shenglan, WANG Qian

(Zhejiang Institute of Industry and Information Technology, Hangzhou 310006, China)

This paper depicts the micro mechanism of the new economy through the contract of a single market. With the progress of information technology, transaction costs resulting from information asymmetry continue to decline. With the maximization of social utilities, public goods and services provided by the government will have some return to the market, and the market will organize production. At the same time, because of the gradual decrease of supervision costs resulting from the gradual symmetry of information, some transactions within the enterprise will move toward external transactions, and a lot of new market players will be produced. In the framework of asymmetric information, transaction cost and contract choice, the paper takes Hangzhou as a case in point. It argues that China’s new economy needs to speed up the development of new market players, benefiting from “double innovation” strategy, which is a very important policy and system. It is an important choice for developing new energy and new economy to take advantage of the digital, networked and intelligent development of information technology, to develop intelligent manufacturing and to adapt to the trend of consumption upgrading.

information technology; new economy; transaction cost; micro mechanism; Hangzhou

金一超)

F301.2

A

1006-4303(2017)04-0390-07

2017-06-12

兰建平(1966—),男,浙江衢州人,研究员,博士,从事产业经济、信息经济与区域经济研究;江胜蓝(1982—),女,安徽芜湖人,高级经济师,博士,从事信息经济、智慧城市与劳动经济学研究;王 倩(1989—),女,江苏淮阴人,硕士,从事产业经济、信息经济与区域经济研究。