安理会大国否决权的历史与现实意义

2017-12-29

安理会大国否决权的历史与现实意义

雷建锋

中国外交;安理会大国否决权;中国国际权利;中国国际义务

安理会大国否决权在历史上曾发挥重要作用,当前和今后很长时期仍具有重要意义。否决权为维护以联合国为核心的国际体系的稳定,维护安理会大国,特别是居于弱势地位的大国权利,维护中小国家的利益都有重要意义。到目前为止,安理会大国否决权的现实基础依然牢固,轻言废除否决权制度不仅不能促进国际和平与安全,更不能弘扬国际公平与正义。准确理解安理会大国否决权的历史和现实意义才能摆脱西方构建的话语体系的束缚,更加理性、坚决地维护中国和发展中国家利益,利用联合国机制主持国际正义。

近年来有些中小国家认为安理会大国否决权有悖于《联合国宪章》的“各成员国主权平等”原则,要求取消和限制否决权;特别是安理会大国意见严重分歧时,这种呼声就会频现。关于安理会大国否决权的以往研究可分为三类:其一,关于大国否决权的全面研究。这种研究多是对否决权的产生、大国否决权的行使的描述、回顾和展望。该研究指出了否决权的历史贡献与不足。[1](P460)作为早期的安理会大国否决权研究,无疑具有探索精神和重要意义。然而该研究主要为历史事件记叙,缺少理论分析深度。另外,该研究已近20年前,自然不能涵盖晚近安理会大国否决权实践和当下国际政治现实。其二,在联合国改革的分析框架下分析否决权问题。[2]这类研究只是把大国否决权当作联合国改革的部分内容,不是专门研究,分析深度自然不及第一种研究。其三,有关安理会大国否决权的相关资讯。[3]这种研究提供了有关联合国研究感性和零散的素材。但是严格说来,这种资讯性质的文章不能算作有学理价值的研究。

以上研究的缺陷也很明显,首先,没有从国际组织发展史的角度分析安理会否决权的价值,也缺少理论框架,历史与现状描述多于学理分析;其次,定性分析多于定量分析,结论模棱两可,不能说明否决权实质和存废。本文运用国际机制理论,将安理会大国否决权放在人类减少无政府社会的安全困境的制度设计的演进中分析其产生原因、历史价值、制度创新和当下意义。就现实意义而言,安理会负有维护国际和平与安全的首要责任,而安理会五大常任理事国是安理会的核心,也是国际安全公共产品的主要提供者,五大国的否决权就是其在安理会和联合国内崇高地位与重大责任的体现。联合国成立至今已有72年,在当前国际体系急剧转变的特殊时期,如何认识安理会大国否决权的历史与现实意义无疑仍有重大意义。特别重要的是,作为安理会常任理事国,联合国是中国维护国家利益和国际和平与安全的最重要的国际机制,深刻认识安理会大国否决权之当代价值,平衡中国在国际社会中的权利与责任,将国家利益的维护和国际正义的担当统一起来,是本文的根本关怀。

一、作为集体安全机制创新的安理会大国否决权

国际社会的无政府特性迫使不同群体想方设法增强实力以求竞争优势;同时,他们不断探索安全和平之制度以缓解安全困境。有人曾倡导建立世界帝国,统一天下,以减少纷争与冲突。然而世界帝国难成;即使建立了帝国,也不能消弭内斗。因此,借国际机制或国际组织实现和平则成为不得已的选择。

东亚地区,早在公元前579年的华元弭兵就是中国人试图以国家间会议解决中原地区各国安全问题的早期尝试。其后,从公元前3世纪开始,到19世纪末被西方殖民者的威斯特伐利亚体系取代之前,中国主导的朝贡制度是维护东亚和平的主要机制。欧洲自罗马帝国崩溃之后,长期内耗。1648年的威斯特伐利亚会议开启了多边国际会议解决安全问题的会议外交道路,经1713年的乌得勒支会议得到进一步发展;拿破仑战争之后的维也纳会议更确立了欧洲协调体系,通过不定期的会议机制,为欧洲维持了100年的和平。欧洲协调确立了六大原则:任何大国的决定或行为若影响了其他大国的荣誉、地位、利益或权利,采取行动前必须和其他大国协商;任何大国未经集体同意或首肯,不得侵犯其他大国利益;一国或多国具有否决权;不能将任一大国排斥在协商之外;与任何大国敌对的小国不能被邀请参加会议协商;只有大国能决定当时重大外交问题,小国在协商会议上虽无否决权,但是它们的权利有权得到保护,它们的利益在关键时必须被考虑。[4](P41)欧洲协调努力追求大国一致,大国也自我克制维持协调,19世纪欧洲秩序方得维持。

欧洲协调的基础是大国均势,均势既是手段又是目的;换言之,均势既是一种各国尽力维持的状态,也是一种各国遵守的原则。正如摩根索所说,国际关系中的均势只是一个给予其多个自治单位自治权的一种社会普遍原则的特定表现。在此原则之下,均势以及为了维持均势的政策不但是必要的,而且是维护这个由主权国家组成的国际社会的稳定之必须。均势的不稳定与其说是这一原则的失败,不如说是这一原则可以运行的由主权国家组成的社会条件的失败。[5](P187)因此,维也纳会议上,大国的专家们认真估算各国人口与领土,分配势力范围,尽量使欧洲成为一个多头均势体系;其后大国也自我克制维护均势。然而均势只是在理论和逻辑上有效。首先,因为国家实力要素有物质性和精神性的两面,很难准确评估。其次,安全困境的存在使各国均不敢满足现状,而是增加实力获得竞争优势。第三,19世纪后期,日渐盛行的民族主义使欧洲协调早期的欧洲大家庭意识日渐淡漠,大国不再维护均势以保欧洲秩序,而是自行其是。第四,由于科技革命的影响,技术对国力的影响日重,欧洲协调早期所依靠的通过人口和领土大致衡量均势之途难以为继。以上情形之下,均势体系并不能保证永久和平;相反,“这种体系导致竞争,它充满对抗精神”。[6](P88)第一次世界大战的爆发证明了均势作为一种秩序稳定机制的不足,需要设计新的观念框架(conceptual structure)来管理无政府社会中的无法无天的国家。集体安全(collective security)应运而生。

国联是集体安全的最初尝试。国联创始人威尔逊认为,均衡国家之间的力量或通过国联平衡各国,不是维护和平的最好方式,国家的强大不能保证其免遭进攻,集体安全才是有效途径。[7](P10)集体安全认为,“如果所有国家能够被说服采取集体行动以面对侵略,则世界将会变成一个更安全的所在”。[8](P26)国联就是在这种新原则的指引下成立的。国联盟约第十一条明确反映了集体安全的精神:“凡任何战争或战争之威胁,不论其直接影响联盟任何一会员国与否,皆为有关联盟全体之事。联盟应采取适当有效之措施,以保持各国间之和平。如遇此等情事,秘书长应依联盟任何会员国之请求,立即召集行政院会议。”集体安全是威尔逊为国际和平与安全的国际制度设计,而这还不够,他认为还必须有国内制度的保证,那就是民主政府。他认为只有通过人民选举产生的政府才是民主政府,民主政府本身就是代表着国内和国际正义的力量,各国政府如果均来自人民的选举,世界上就不可能产生战争,和平因此得以维护和保持。然而国联并没有维护和平与安全,“一战”结束仅20年“二战”就爆发了。此间国联被墨索里尼、希特勒及日本军国主义者嘲弄、无视,而后抛弃;苏联却被国联开除;美国从未加入;最后国联只有英法及几个东欧小国的支持。虽然1946年国联正式宣布解体,而事实上1939年它已名存实亡。英国外长奥斯丁·张伯伦曾这样评价国联在维护世界和平中的作用:“麻雀吵架时,国联大显身手;老鹰搏斗时,国联则束手无策。”[9](P118)

可见,不管作为不定期召开国际会议的欧洲协调机制还是作为真正意义上的国际组织——国联,在维护和平与安全的制度设计上都有缺陷。就前者而言,虽然大国是欧洲协调的支柱,大国会议产生的条约就是“欧洲的法律”,对所有国家都有约束力,但大国肩负着保护小国的责任,体现了对大国权利和责任的双重强调。然而欧洲协调“是大国称霸的制度,大国称霸是事实上掌握霸权,没有法律基础。”[10](P37)国际联盟因袭了欧洲协调,并且继承了海牙精神而有所进步,国联大会实行一国一票制,体现了平等和法治精神,设立了秘书处,使维护和平之事有了制度保障,设立了理事会以维持和平。然而和平转瞬而逝。鉴于国联的惨痛教训,二战期间盟国决定建立一个全新的国际组织。罗斯福说:“必须建立一个能够真正保证战后持久和平的组织。”[11](P68)为此,这个新的国际组织努力在制度上有所创新,以求避免国联的命运。

首先,唯有能负起维持和平最重要责任的大国方可担任安理会常任理事国。国际社会的历史与现实昭示,虽然大小国家在国际法意义上地位平等,由于身份和实力差异,小国由于军事实力较弱,从根本上就是安全的“消费者”;大国实力较强,被迫成为国际安全的“提供者”。[12](P32-33)所以,“不容否认,否决权是一种特权,但它的主旨是委予五个常任理事国在保障国际和平与安全方面极严肃和极重大的责任。”[13](P185)德黑兰会议期间罗斯福明确建议斯大林,未来的国际组织应该成立一个世界性的组织,应以同轴心国作战的“联合国家”为基础,它处理的不是军事问题。“联合国家”中贡献最大者才能成为常任理事国,因为此类国家才能负起维护和平的责任。中国因为在“二战”中的突出贡献,成为四大国之一(当时法国还未被认可为大国)。虽然实力远不及美、苏、英三国,美国仍支持中国成为“四大国”之一,但是苏联和英国依然对中国作为“四大国”之一颇多微词。为了提高组织效率,安理会常任理事国只有五个,而国联最多时有七个常任理事国。如果不按照实力原则,入常门槛太低,中小国家即使成为常任理事国也不会提高安理会维护和平的能力。

其次,联合国安理会与联合国大会职责分明,不像国联大会与行政院在维护安全问题上职责不清,不能供给迅速有效的国联行动。《联合国宪章》第二十四条第一款明确规定:“为保证联合国行动迅速有效起见,各会员国将维持国际和平及安全之主要责任,授予安全理事会,并同意安全理事会于履行此项责任下之职务时,即系代表各会员国。”这条规定就明确了安理会较之于联合国大会的优越地位,防止出现维护和平行动时推诿扯皮,效率低下的局面,也就是将维护国际和平与安全的责任加之于安理会,特别是五个常任理事国身上。

再次,联合国大会实行一国一票制的表决方式,体现了主权平等原则。但是为了提高效率,安理会投票权则采用事实上的加权投票制。《联合国宪章》第二十七条明确规定:“一、安理会每一个理事国应有一个投票权。二、安全理事会关于程序事项之决议,应以九理事国之可决票表决之。三、安全理事会对于其他一切事项之决议,应以九理事国之可决票包括全体常任理事国之同意票表决之;但对于第六章及第五十二条第三项内各事项之决议,争端当事国不得投票。 ”这样的表决方式将联合国的公平与效率的原则统一起来。这种表决方法是大国意见严重分歧时的一种寻求“消极一致”的办法。联合国的表决方式体现了效率与公平的统一。国联行政院和大会的表决方法都是一国一票制,而且决定通过必须所有国家同意,导致国家都有事实上的否决权,使国联往往议而不决,效率低下。

二、安理会大国否决权的历史价值

首先,大国否决权对维护美、英、苏三国战时团结起了重要作用。筹建新的维护和平的国际组织随着反法西斯胜利日益成为中、美、苏、英几大国会谈的主要内容,关于安理会大国否决权问题的解决对维护盟国团结意义重大。1941年8月的《大西洋宪章》和1942年的《联合国家宣言》的发表只是表明,“联合国家”确定战后要建立一种“常设的一般安全制度”。1943年10月中、美、苏、英四国签署的《普遍安全宣言》则确立了建立联合国的具体步骤,为联合国奠定了原则与基础:“确认将在条件成熟时,尽快建立一个以主权平等为原则的普遍性国际组织的必要,以之维护和平与安全”,[14](P281)而在1943年11月的德黑兰会议上,罗斯福专门同斯大林就成立联合国事宜交换意见,但是三国并未就联合国问题举行专门会议。在德黑兰会议精神指引下,1944年8月至10月的顿巴敦橡树园会议对未来国际组织的基本要点很快达成一致:四大宗旨、六大原则,四个主要机关、一套维持国际和平及安全的办法、一套国际经济及社会合作的办法。但是,该会议对以下问题依然没有解决:(1)安理会表决程序问题,(2)创始会员国问题,(3)关于国际联盟委任统治地与敌国殖民地问题,(4)关于未来的国际法院的问题。四项问题的关键则是表决程序问题,而前两个问题密切相关,其实质都是表决程序问题,而表决程序又是四个问题的关键。高级外交官们已经没有权力通过外交协商解决这个问题,必须等美、英、苏三国领导人面对面讨论决定。

1945年的雅尔塔会议经过艰难谈判,才终于就大国否决权达成一致,可见大国否决权问题对战时大国团结的重要性。会议期间美、苏、英三国领导人为联合国表决程序问题长时间讨论。因为否决权关乎战后新秩序中三国的地位和利益。斯大林更认识到大国否决权——在表决程序上达成一致对三国团结的重要性,他明确指出希望拟就联合国的章程,以防止三大国冲突以维持团结。[11](P174)罗斯福也表示:“大国一致是我们的目的之一。他,罗斯福认为美国的建议有助于达到这个目的。”[11](P177)由此才有著名的“雅尔塔方案”:实质性问题大国均有否决权;程序性问题不能否决;作为争端当事国的安理会常任理事国不能行使否决权。关于“雅尔塔方案”的重要性,1945年2月27日丘吉尔在英国下院做了晓畅陈述:新的国际组织必须考虑到大国维持和平与安全的主要责任,其框架绝不能危害大国团结。这个组织不能建立在大国独裁基础上,大国的责任在于服务而非统治世界,雅尔塔会议上的表决程序符合这种要求,这样的表决程序体现了一个公正并可接受的机制。[15](P350)可见,否决权是大国之间出现意见严重分歧时寻求“消极一致”以维护盟友关系的制度设计。

其次,大国否决权并非毫无原则的维护大国利益,而体现了大国权利与义务平等的原则,在国际组织发展史上具有制度创新意义。国联的制度设计因袭了19世纪国际组织发展预备阶段的国际制度设计。国联理事会的精神就参考了欧洲协调,而以国际法代替了大国霸权;国联秘书处则因袭了国际行政联盟的行政机构,并加以扩大和完善;国联大会则是两次海牙会议所倡导的大小国家平等,一国一票精神的升级版。联合国更是对国际联盟的继承和发展,“联合国在目的和原则方面、在制度和方法方面,处处都有国联经验的特征”。[16](P404)联合国延续了国联的秘书处、大会、国际法院、行政院制度,只是加上了经社理事会和托管理事会。如果比较欧洲协调、国联和联合国的制度则会发现,虽然联合国内大国政治仍然存在,但是不乏历史进步意义,体现了国际公平与正义,国家之间权利义务的统一。一方面为了避免重蹈国联覆辙,联合国就需要保持大国一致的机制,安理会大国否决权就是这一机制。因为大国利用否决权可以避免联合国侵害自身利益,因此被称作“大国手中的权杖”。[17](P19-20)然而这一机制要求大国在享受权利的同时必须肩负维护国际和平与安全,促进国际合作与发展的更大责任。

与国联不同,联合国宪章将维护和平与安全的责任明确赋予安理会,也就是五个常任理事国,明确了安理会较之于大会的优越地位,让大国难以寻找借口推卸维护安全之责任。而国联时代,国联行政院和大会职责不清,制度设计没有保证大国享有特权的同时履行相应的责任,为它们推卸责任开了方便之门。国联盟约第五条明确规定,“大会及理事会任何会议的决定应得到出席该会议所有联盟会员国之同意”。这种设计使国联既不能通过维护和平的决定,也不能执行决定,倒是为控制国联的英法两国开了方便之门,当可以利用国联维护其利益时,它们紧抓国联不放;当面临威胁,需要它们肩负制止侵略的战争重担时,它们则将“烫手山芋”交给国联大会。例如1935年意大利侵略埃塞俄比亚时,罗斯福曾建议英法封锁苏伊士运河,以使意大利侵略战争难以为继。然而英法均未采取行动,却把这个“烫手山芋”交给国联大会。缺陷严重的国联制度自然不能做出制止侵略的决议,英法就成功委过于国联大会。

另外,如果从国际组织发展史考察,则会发现联合国的制度设计在努力保持主权平等原则。“联合国宪章奉国家主权平等为神圣原则,在联合国时代,国际组织承诺这一原则全球适用,这在历史上前所未有。”[18](P44)雅尔塔会议上,美、英、苏均表示了对小国权利的尊重。美方认为,如果小国在联合国无法对大国表示不满,不能发动讨论应对和平解决冲突的措施,这个组织就没有前途。丘吉尔认为大国应尽道义责任和领导地位,应该温和运用力量并尊重小国权利。斯大林更表示小国应有表达不满的权利,更希望获得对他们有利的决定。[19](P156-164)如果从国际组织二百年的发展历史长河看,如果与欧洲协调和国联相比,联合国这种强调小国权利的精神无疑具有重大进步意义。欧洲协调时期虽然大国负有维护小国安全的责任,但是大国为了实现和维持均势,可以分割小国领土保持均势的正常运行。因此欧洲协调时代是大国霸权的时代,小国不能抬头,盛行的是权力政治,而非国际公义和法制精神。国联继承了海牙体系的各国主权平等精神,小国权利得以伸张,国联大会也因袭了一国一票制的投票制度。然而,在理事会的设计上,大国明显占优势。国联最多时有七个常任理事国,而且都是大国,而国联行政院里只有四个名额留给小国作为行政委员。国联盟约第四条明确规定:“行政院由主要协约国及参战各国之代表与联盟其他四会员国之代表组成。”大国席位明显多于小国席位。反观联合国,联合国宪章第二十三条明确规定,“安全理事会非常任理事国任期定为二年。安全理事会理事国自十一国增至十五国后第一次选举非常任理事国时,所增四国中两国之任期应为一年。任满之理事国不得即行连选。安全理事会每一理事国应有代表一人。”显然联合国成立之时就保证了安理会内小国席位多于大国,随着联合国会员国扩大,1965年改革后,更将非常任理事国扩大到十个。这显然照顾了小国利益,并且非常任理事国两年更换一次保证了有更多的中小国家成为安理会非常任理事国。

最后,安理会大国否决权制度维护了安理会大国,特别是处于弱势的非常任理事国的利益。为了保护大国利益,每个大国拥有否决权。在由主权国家组成的国际社会里,大国也需要维护本国利益。虽然苏联与美国及英国是盟友关系,但是斯大林一直担心英美联合损害苏联利益,雅尔塔会议期间,斯大林更加明确地表达了对联合国今后有可能孤立苏联,危害苏联利益的担心,因为他知道,随着法国和中国的加入安理会,苏联在联合国内的地位会更加孤立。[11](P176-177)后来的历史证明了斯大林的先见之明。也正是拥有否决权,苏联在面临西方国家孤立时才得以维护自己核心利益。冷战后,面对美、英、法,中国和俄罗斯无论在国家实力还是国家数量上都明显处于劣势;如果考虑到社会制度和发展阶段,中国比起美、英、法、俄就更显得势单力薄。因此,安理会大国否决权不仅能维护安理会各大国利益,对处于不利地位的常任理事国而言尤显重要。

三、大国否决权的现实意义与中国国际担当

主张废除大国否决权者的理由如下:其一,否决权与联合国的主权平等原则背道而驰;其二,否决权导致联合国效率低下;其三,废除否决权后新增常任理事国才能与现有“五常”地位平等;其四,大国滥用否决权侵害中小国家利益。因为乌克兰问题,2017年2月22日,乌克兰外长帕维尔·克里姆金呼吁重组安理会:“我们需要尽快重组联合国安理会,以避免否决权被滥用。”[20]那么,否决权的保留是否还有意义?

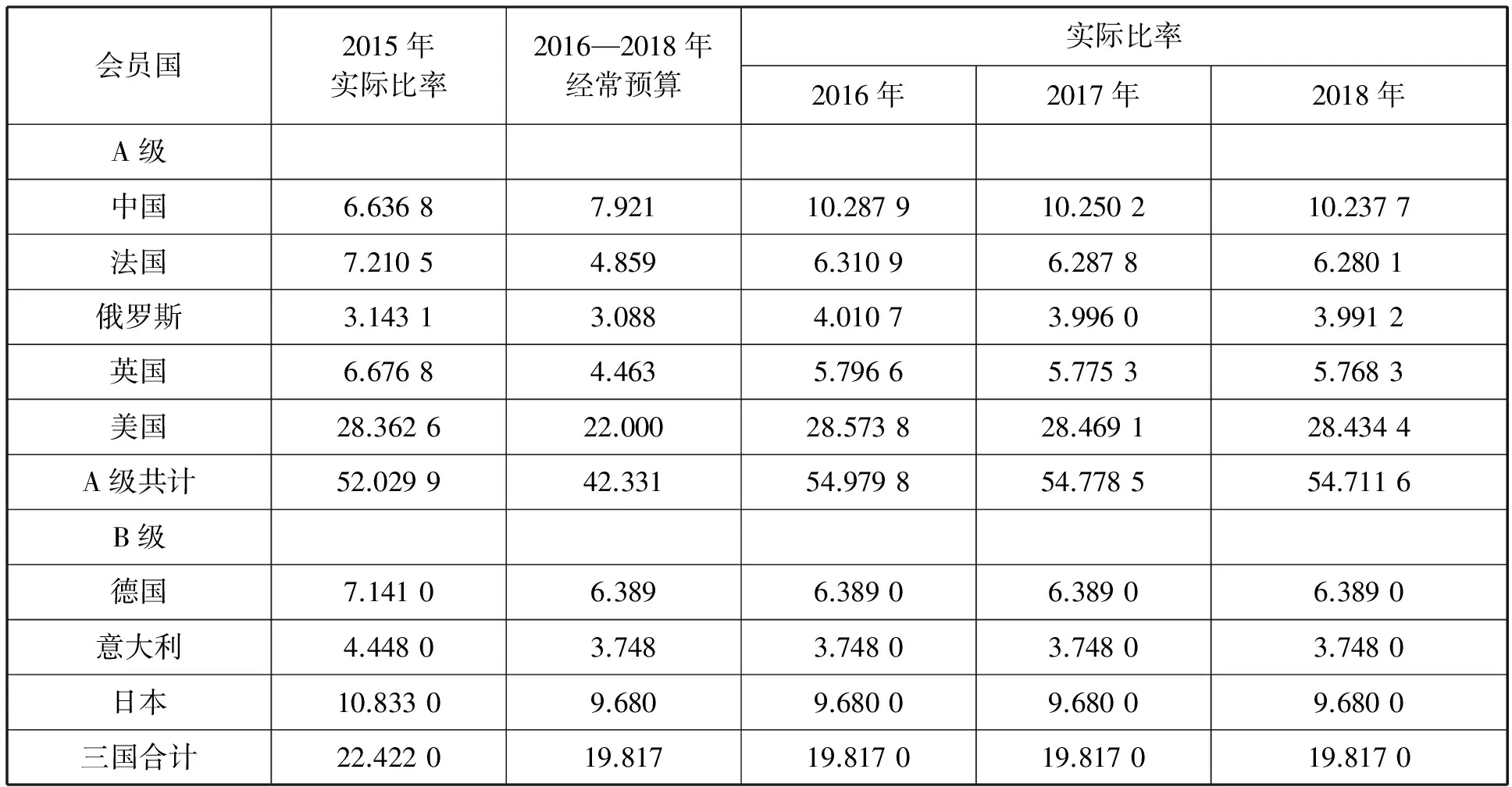

然而,以上观点并非合理:第一种观点貌似倡导会员国主权平等,但它忽视权利和义务对等原则,忽视了安理会五大国承担了远高于中小国家的国际义务。安理会五大国是联合国会费的主要分摊国。2017年联合国应缴纳的会费比额分别为:美国22.000%、日本9.680%、中国7.921%、法国4.859%、英国4.463%、巴西3.823%、俄罗斯3.088%,[21]而且五大国也是联合国维和费用的主要捐助国(参见表1),还是联合国专门机构诸如世界银行,国际货币基金组织资金的主要供给方。它们还承担着其他广泛的国际责任。因此,第一种观点其实是对主权平等原则的违背。如果安理会大国没有否决权,彼此缺少制衡,互不知他国“底线”,反而效率更低。所以否决权有无与联合国效率是否低下其实并无实质关系。第三种废除否决权的主张与其说是认为否决权不合理,还不如说是对不能“入常”发泄不满。因为大国不能随意行使否决权,行使否决权要付成本:一是声誉上的代价,二是其他安理会成员国和国际社会的压力。大国不可能随意使用否决权。第四种废除否决权的主张实质是借大国否决权谴责个别霸权主义国家,本意并非真要废除否决权。

表1 2016年1月1日至2018年12月31日大国维和行动实际比率

资料来源:根据联合国大会第70/245号决议、大会第70/246号决议的附件,以大会第70/245号决议、大会第70/246号决议核准的各等级国家名单为基础指定的2016年1月1日至2018年12月31日大国维和行动实际比率提供的数据整理。

目前及今后相当时期内,安理会大国否决权仍具有重要现实意义。

第一,大国否决权有利于其他大国对美国单边主义进行制约。联合国不是世界政府,不能改变国际体系的基本特征:(1)缺乏一个凌驾于国家之上并能保证彼此不受侵犯的中央权威;(2)国家总是具有用来进攻的军事能力;(3)国家永远无法得知其他国家的意图。[22](P38)这一体系特征使各国竞争优势,美国更是追求绝对安全。虽然美国近几年实力相对衰落,但是单极体系性质未变。单极体系中的主导国——美国具有远超其他国家的实力,部分改变了国际体系中权力的水平性质,使国际体系的权力结构朝类似国内政治的权力结构——垂直结构发展。主导国会抵制其他国家获得独立或更大自治的企图,减少次大国的活动空间和选择余地而使其处于屈从地位。[23](P93-94)由于美国在联合国中处于支配地位,完全可以将联合国与美国的关系与罗马元老院(Roman Senate)和罗马皇帝关系进行类比。[24](P9)美国对联合国的控制必然与其他常任理事国,也包括它的盟友产生矛盾,遭到其他大国的联合抵制,安理会大国否决权就成为其他常任理事国对美国进行制度制衡的重要手段。2003年的伊拉克战争中,中、俄、法三国就利用否决权对美国进行了“软制衡”。

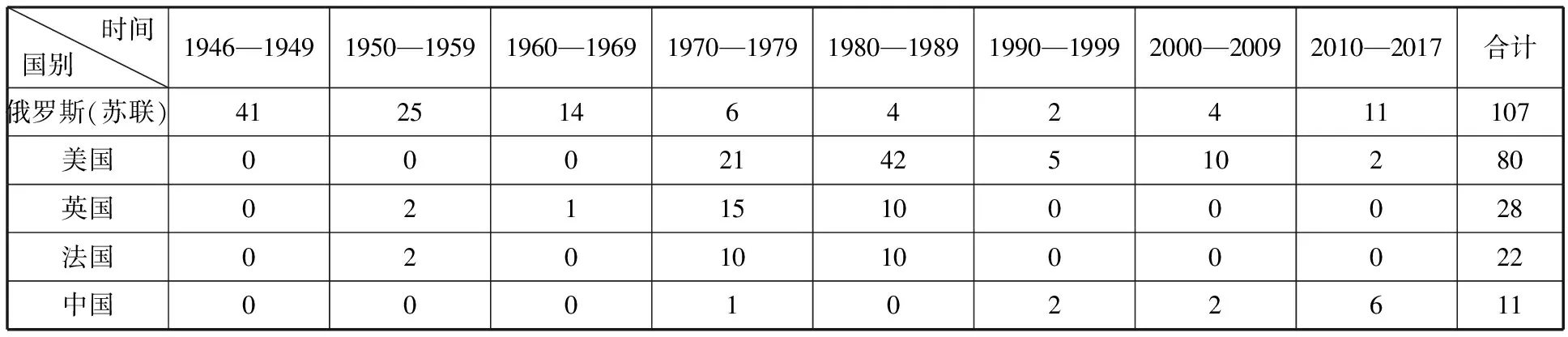

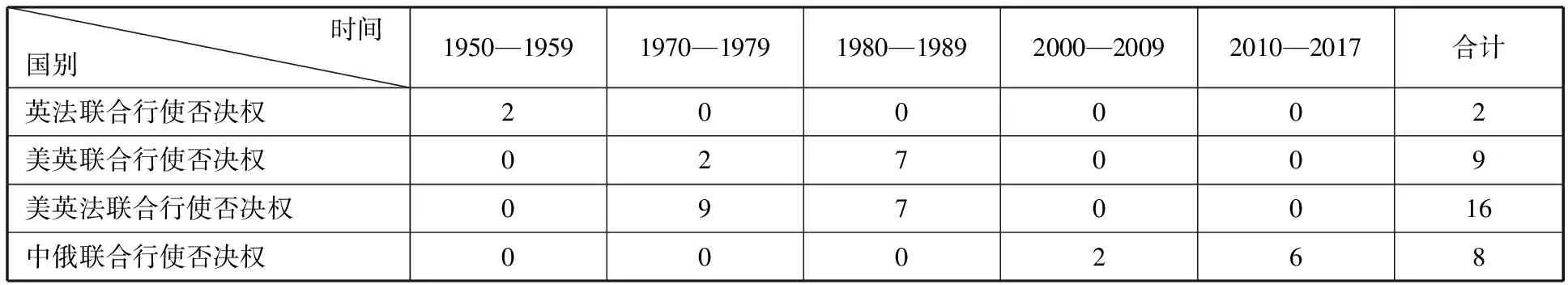

第二,大国否决权对维护安理会处于弱势的大国至关重要。正如前文所言,冷战期间的大部分时间里,苏联处于安理会中的弱势地位,大国否决权是苏联的护身“软甲”。冷战后,中国与俄罗斯是安理会中的弱势国家。美、英、法三国立场大多相近,而且是盟友关系;即使中俄立场逐渐接近,也改变不了在安理会的弱势地位。这种情形可以用联合国成立以来的大国否决权的统计说明(参见表2和表3)。

表2 1946年2月16日—2017年4月12日安理会常任理事国在公开会议上所投的否决票

资料来源:根据联合国官方网站安全理事会常任理事国在公开会议上所投的否决票数据整理:http://www.un.org/zh/sc/meetings/veto/。

从表2可见:(1)冷战期间美、苏是行使否决权最多的国家,说明两个国家对国际事务的影响最大,也能承受行使否决权的成本;苏联行使否决权高居榜首,说明冷战期间苏联长期在安理会中处于孤立地位;英法行使否决权较少,说明英法影响力较弱,难以承受行使否决权的成本;中国实力最弱,行使否决权也最少。而且,20世纪60年代之前,联合国成员国大部分是美盟友或与美国关系亲密,因此它完全控制联合国大会,在安理会不能通过的决议,美国常绕开安理会在联合国大会表决,以此加大苏联外交孤立。苏联在冷战早期行使否决权大部分是抵制西方国家加入联合国而加重苏联弱势地位。(2)虽然苏联(俄罗斯)行使否决权最多,但是美英法的否决权票数合计130次,远大于苏联(俄罗斯)的108次,就是加上中国的11次,西方的否决权票数也多于中俄,说明西方在联合国具有绝对优势,中、俄处于弱势,当中苏分裂、台湾非法占据新中国在联合国的合法席位时,苏联就更加孤立。(3)中国(包括台湾当局和新中国)没有追随美、英、法,孤立苏联,没有和西方国家同时行使否决权的记录。(4)中国在国际事务中的影响日益增强,20世纪90年代以来影响扩大明显。

表3 1946年2月16日—2017年4月12日安理会常任理事国联合在公开会议上所投的否决票

资料来源:根据联合国官方网站安全理事会常任理事国在公开会议上所投的否决票数据整理:http://www.un.org/zh/sc/meetings/veto/。

表3显示:(1)美、英、法联合使用否决权的次数是中俄两国的两倍,美英联合使用否决权次数也明显多于中俄两国,英法联合使用否决权次数少于中俄,说明英、法、美三国的团结要远大于中俄的团结,中俄自2000年开始日益接近,也开始在安理会形成基本一致的立场。但是美英法联合行使否决权,三国分摊行使否决权后来自国际社会和中俄两国的压力,更增强了美、英、法在安理会的强势地位。(2)中俄认识到只有联合行使否决权才能面对来自美英的压力,不管中国还是俄罗斯,单独行使否决权会面临更大的压力。

理性、坚定、自信地行使安理会大国否决权,是中国维护本国和发展中国家利益,维护国际正义,体现中国国际担当的重要途径和杠杆。

当前国际社会的现实表明否决权是中俄,特别是中国在联合国维护发展中国家利益为数不多的工具之一。否决权制度有利于中国维护发展中国家利益,使其少受霸权主义和强权政治的侵害。中国属于发展中国家,在国际政治经济体系中与发展中国家的共同利益较多,这种情况也部分适用俄罗斯。安理会中的英、美、法等国家事实上处于强势地位,它们在提出动议时更多采取的是一种进攻态势,而中俄则处于防守态势。无论南联盟、利比亚还是叙利亚危机中,事实证明中俄手中的否决权是维护这些弱小国家主权和领土完整利益的重要手段。安理会中的英、美、法等大国即使没有否决权,不通过联合国,也敢于侵害发展中国家的领土主权和其他利益,也有更多维护本国利益,推行西方价值观的手段和杠杆。2015年苏格兰公投时,欧盟、美国都对公投发表公开意见,以对支持苏格兰独立的力量施压,支持英国政府。除了联合国安理会,中俄在其他全球性国际组织中的制衡西方的国际制度工具有限,否决权是中俄为数不多的可以牵制西方大国的国际制度权力工具。因此,如果废除了否决权,就意味着中俄手中这一工具也会丧失。

由于西方主导国际体系,它们对中国的认知范式、对中国与外界的关系并不都是对中国事实的“准确”(或“错误”)知识表述,而是出于西方的需要,根植于西方的传统、欲望和自我想象中的某些预设和成见。而且这些范式限定和影响国际社会认识和理解中国,影响外界与中国的交往并社会地建构中国。[25](P9)自科索沃战争以来,西方国家主张“人权高于主权”,频繁干涉发展中国家内政,必要时不惜使用武力。南联盟、伊拉克、利比亚和叙利亚危机,有一个共同的模式,就是发展中国家的内部事务产生问题往往有强大的外部诱因,而且发达国家往往借此干涉这些国家内政,不给这些国家政府解决问题的时间,而是施加压力,导致这些国家原本可以靠自身解决的内部问题国际化,从而一发不可收拾。而发达国家还利用其掌握国际话语权的媒体,将这些危机中的国家的政府描述为专制政府,其领导人描述成独裁者和民主的绊脚石。中俄这些捍卫联合国主权平等和不干涉内政原则的国家则被冠以“独裁者的庇护人”的帽子。叙利亚危机中,“无论是官方媒体还是民间媒体,对于叙利亚问题的报道,都极富介入性和煽动性。”[26]西方国家的如此做法就是想误导中俄和发展中国家的政府和人民,希望他们沿着西方话语建构的方向发展和演变,适应它们国际霸权的需要。

然而,西方日益不能掌控一切。2017年2月28日安理会就叙利亚化学武器问题进行的投票表决中,中、俄投票反对,决议未获通过。俄驻联合国代表认为,美、英、法是在试图将自己的意志强加给安理会。英国常驻联合国代表则认为,中俄采取的否决行动,破坏了安理会的信誉以及防止这类野蛮武器的国际法则。中国大使在总结发言中则抨击英、美、法不秉持客观公正立场,“只把人民挂在口头上是极其虚伪的”。[27]中国在安理会坚定、合情、合理、合法、自信地使用否决权是以外交担当呼应中国倡导的构建人类命运共同体的主张,体现了中国外交的自信和中国的大国情怀。我们不要和西方对抗,而要不被西方话语体系所“建构”,要走出一条中国特色的大国外交的自信道路。

结 语

安理会大国否决权研究是联合国研究的重要问题,探究否决权的历史与现实意义对联合国研究无疑具有重要的学理价值。但是本文的终极关怀是对这一学理问题研究之于中国外交的实践意义。作为一个正在实现民族伟大复兴的大国,安理会常任理事国,中国与世界和平与繁荣的关系日益密切,为此中国正在探索中国特色新型大国外交之路,倡导构建人类命运共同体。2017年2月10日联合国决议首次将“构建人类命运共同体”写入决议,说明中国提出的国际理念日益受到国际社会的重视,国际社会希望中国承担更大的国际责任。因此,深刻认识安理会大国否决权的历史和现实意义,是提高中国履行大国责任的自觉和自信的基础。联合国是当今世界最权威、最具代表性的国际组织,认识联合国大国否决权的历史与现实意义,才能打破西方对中国(也包括俄罗斯和发展中国家)以及中国与外部世界的“话语建构”和误导,根据国际事件本身的是非曲直独立自主做出判断,理性、自信地行使安理会常任理事国的权力,伸张国际正义于天下。

[1] 王杰.大国手中的权杖:联合国行使否决权纪实[M].北京:当代世界出版社,1998.

[2] 江国青.联合国的发展与改革[J].外交学院学报,2000,(2);万强.继承和超越中的否决权制度[J].法制与社会,2008,(5)上;罗航,孟庆国.安理会改革与大国博弈的多智能体模拟[J].世界经济与政治,2013,(6).

[3] 陈效卫.安理会遇危机,改革声再起[N].人民日报,2013-10-24;张加龙.中国政府历次行使否决权的时间及原因[J].领导文萃,2012,(12)下.

[4] K.J. Holsti. Governance without Governance: Polyarchy in Nineteen-Century European International Politics[A]. in James N. Rosenau and Ernst-Otto Czempiel (eds.). Govenance without Government: Order and Change in World Politics[C]. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.

[5] Hans J.Morgenthau. Politics among Nations:the Struggle for Power and Peace[M]. six edition. New York: A. A. Knopf, 1985.

[6] Innis L. Claude. Power and International Relations[M]. New York: Random House, 1962.

[7] [英]玛格丽特·麦克米兰.大国的博弈:改变世界的一百八十天[M].重庆:重庆出版社,2006.

[8] Otto Pick, Julian Critchley. Collective Security[M]. London: Macmillan Press, 1974.

[9] W. N.梅德利科特.英国现代史[M].北京:商务印书馆,1990.

[10] 朱建民.国际组织新论[M].台北:正中书局,1976.

[11] [苏]萨纳科耶夫,崔布列夫斯基.德黑兰、雅尔塔、波茨坦会议文件集[C].北京外国语专业、德语专业教师译.北京:生活,读书、新知三联书店,1979.

[12] Paul Kennedy. The Parliament of Man: the Past, Present, and Future of the United Nations[M]. New York: Vintage Books, 2007.

[13] 黄华.亲历与见闻——黄华回忆录[M].北京:世界知识出版社,2007.

[14] Bob Reinalda. Routledge History of International Organizations: From 1815 to the Present Day[M]. New York:Routledge, 2009.

[15] Winston S.Churchill. Never Give in: Winston Churchill’s Speech[M]. London: Bloomsbury Publishing, 2003.

[16] [英]华尔脱斯.国际联盟史[M].汉敖,宁京译.北京:商务印书馆,1964.

[17] 王杰.大国手中的权杖:联合国行使否决权纪实[M].北京:当代世界出版社,1998.

[18] Adam Roberts, Benedict (eds.). United Nations,Divided World:the UN’s Role in International Relations[C]. second edition. Oxford:Clarendon Press, 1993.

[19] S. M. Plokhy. Yalta: The Price of Peace[M]. New York: Penguin Books, 2010.

[20] 乌克兰外长呼吁重组安理会,取消俄罗斯否决权[EB/OL].中华网,2017-02-24, http://military.china.com/news2/569/2017 0224/30280554.html.

[21] 联合国官方网站:http://www.un.org/zh/members/contribution.shtml.

[22] John J. Mearsheimer. The Tragedy of Great Power Politics[M]. New York: W. W. Norton & Company, 2001.

[23] John T. Rourke. International Politics on the World Stage[M]. twelfth edition. New York: Mcgraw-Hill, 2009.

[24] Thomas G. Weiss, Sam Daws (eds.). The United Nations[C]. Oxford: Oxford University Press,2007.

[25] Chengxinpan. Knowledge, Desire and Power in Global Politics: Western Representations of China’s Rise[M]. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2012.

[26] 刘嘉莹.中美新闻报道在叙利亚问题上的区别及原因[J].新闻世界,2014,(4).

[27] 俄、中行使否决权,安理会有关叙利亚化学武器问题决议草案未获通过[EB/OL].联合国官网,http://www.un.org/chinese/News/story.asp?NewsID=27643.

TheHistoricalandRealisticSignificanceoftheVetoRightsofPermanentMemberStatesintheSecurityCounciloftheUN

LeiJianfeng

(Department of Diplomacy and Foreign Affairs Management, China Foreign Affairs University, Beijing 100037)

China’s diplomacy; the veto rights of the five powers in the Security Council; China’s international right; China’s international obligation

The veto rights of the five powers in the Security Council have played an important role in the history. This significance not only stands for now but also extends to the foreseeable future. The veto rights are contributive to preserving the stability of the international system centering the UN, the rights of the five powers—especially the inferior ones—and the benefits of the middle and small nations. So far, the veto rights still have sound foundations, and uncritical support for the abolition of the system would be unhelpful in promoting peace and security, or international justice. It is necessary for us to properly interpret the historical and realistic meaning of the veto rights so as to slip the leash of the Western-constructed discourses. By doing so, we would be able to serve the interests of China and other developing countries in a more rational and determined way and promote international justice on the UN platform.

雷建锋,外交学院外交学与外事管理系副教授,法学博士(北京 100037)。

[责任编辑刘蔚然]