课堂问题的设计与解决应凸显知识本质①

——一次主题教研活动中“三角函数的诱导公式”的教学体会

2017-12-24王克亮

王克亮

(江苏省射阳县教育局教研室 224300)

近期,我县举行了主题为“课堂问题的设计与解决”的高中数学教研活动,笔者开设了课题为苏教版普通高中课程标准实验教科书必修4第1.2.3节“三角函数的诱导公式(第1课时)”的公开课. 期间,笔者的最大体会是课堂教学要凸显知识本质.

1 为什么要凸显知识本质

通常,提到一个数学知识,特别是法则与公式类的知识,老师们的第一反应往往是它们的作用. 正是基于这样的认知,平常所见的教学设计也大多数是从知识应用的需要入手的. 比如,对于三角函数诱导公式的教学,老师们往往会从任意角的三角函数的求解这一需要入手来进行设计,通常会在课的开始直接提出“如何求390°的正弦、余弦、正切?”或者从学生熟悉的30°,45°,60°这几个锐角的三角函数值,引出“390°,225°,-60°的三角函数值分别是多少?”这样的问题,进而给出各种类型的诱导公式.

应该说,这样做很适用,学生会知道怎么去运用这些知识. 但同时也会存在一个常见的缺憾,就是学生对这些知识是只知其然而不知其所以然,更谈不上认识的高度. 其表现出来的现象就是学生对这些知识的记忆经常会出现偏差,而且是速记速忘. 比如,对于三角函数的诱导公式,很多学生只知道机械记忆“奇变偶不变,符号看象限”这个口诀,至于它怎么来的不太清楚,所以经常出现符号上的错误,而且一旦忘了,就不知如何去推导.

反过来,如果我们从知识的本质入手,在呈现知识的同时很自然地进行运用,则学生不仅知道了知识的来胧去脉,也掌握了它的用途,可谓一举两得. 而且,在这种背景下,即使学生出现了记忆上的暂时断路,也因为心中有底气,他们能够很快地把这些知识自行推导出来. 比如,对于三角函数诱导公式的知识本质,苏教版普通高中课程标准实验教材有一句很明确的表述:“诱导公式实质是将终边对称的图形关系‘翻译’成三角函数之间的代数关系.” 教学中如果能凸显这一本质,学生在记忆这些公式时,脑海中自然会呈现出相应的图形,其相互关系就会很直观地表现出来,既记得扎实,也能够很快地再现推导过程,而且对诱导公式的认识也会达到一个新的高度,可大大提升学生的数学素养.

所以笔者认为,课堂教学应该凸显知识本质.

2 如何才能凸显知识本质

众所周知,课堂问题的设计与解决是课堂教学的重中之重.那么,如何进行课堂问题的设计与解决才能凸显知识本质呢?对此,笔者在本次公开课的教学中获得了如下几点启示.

2.1 问题情境要选准角度,便于切入知识本质

为了凸显知识本质,宜弄清知识的来胧去脉及前后联系,寻找合适的切入角度,以便在提出问题之时,创设贴合知识发生的情境.

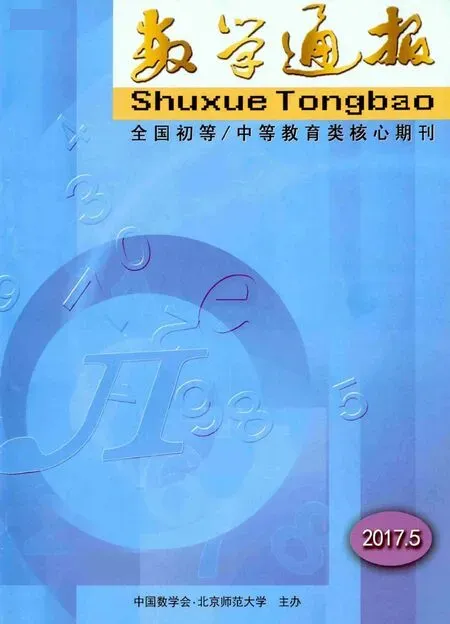

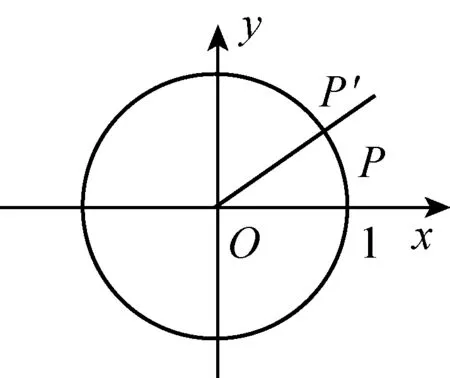

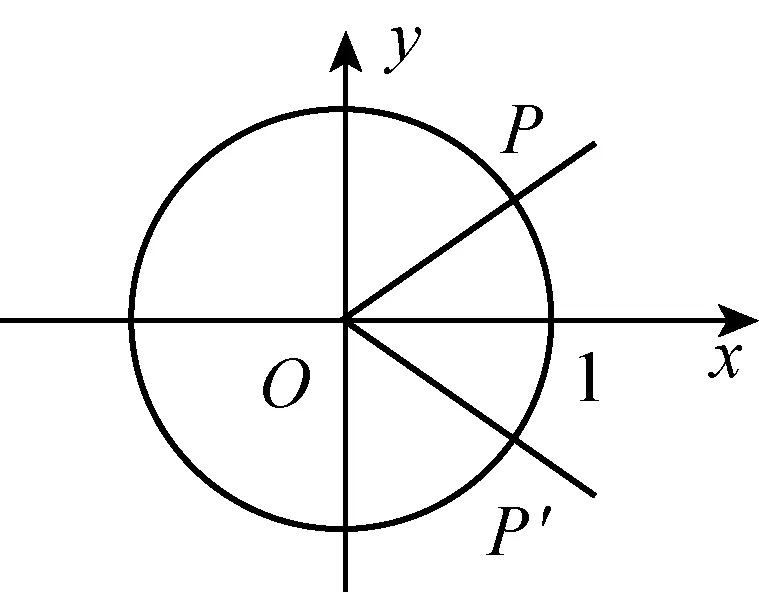

在苏教版教材中,三角函数诱导公式的发生背景是两个角的终边具有某些特殊的对称关系,而这可以追溯到圆的对称性上,所以教材中运用了点在单位圆上的模型. 这一模型不仅贯穿了《三角函数》整章内容,而且还是本节课所需铺垫知识“任意角的三角函数”与“同角三角函数关系”的研究背景. 据于此,在本次公开课中,笔者选择了图1作为本节课的起点,并创设了回顾几个相关知识的情境. 具体设计如下:

图1

师:(出示图1)请同学们看这张图,相信大家都不陌生,从学习《三角函数》这一章开始,它就不停地和我们见面,这里我们不妨一起来回看一下它在教材中已经出现的几个身影.

回顾1章头语片断(如图2所示)

图2

意图:明确“圆周上一点的运动”这一模型的重要性.

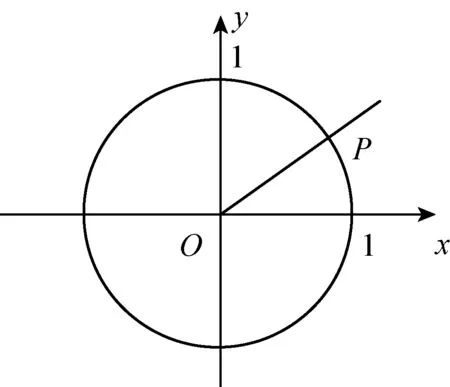

回顾2任意角的三角函数片断(如图3所示)

图3

意图:感受上述模型的重要性,并反过来明确一个结论:若角α的终边与单位圆的交点为P,则点P的坐标为P(cosα,sinα).

回顾3同角三角函数关系片断(如图4所示)

图4

意图:进一步感受上述模型的重要性,并回顾同角三角函数关系.

师:看来,这张图的作用真的不小. 所以,今天这节课我们再次回到这张图中,看能否有什么新的发现?在这张图中,单位圆格外引人注目,因为它非常优美! 那么,你认为圆它美在哪儿?

意图:感悟圆既是中心对称图形又是轴对称图形,而且圆有无数条对称轴.

师:既然圆有这么好的对称性,那么下面我们就从圆的对称性出发,看能得到哪些有用的结论?

意图:激发学生学习动机.

2.2 问题设计要自然递进,始终紧扣知识本质

问题是思维的载体,问题决定了思维的方向. 为了凸显相关的知识本质,课堂问题的设计应始终围绕知识本质,层层递进,将学生的思维逐步引向深入.

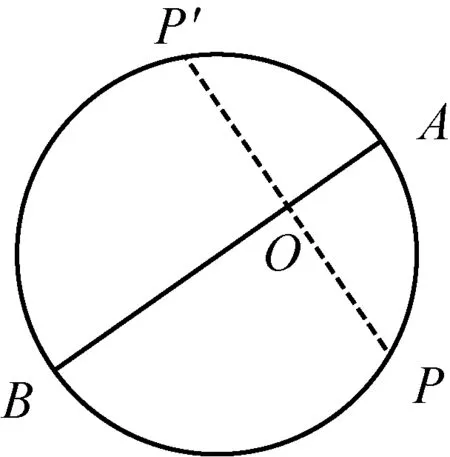

刚才提到,三角函数诱导公式的本质是图形的对称性,而这最终可归结为圆的对称性. 在本次公开课中,笔者就是基于这样的认识来设计课堂问题的. 首先将圆的对称性化归为圆上两点的对称性,并拎出圆上两点重合这一特殊的对称情形作为问题1的背景;然后启发学生自己提出问题,并以圆上两点关于x轴、y轴、坐标原点这三种对称情形作为问题2的背景,并将问题2细分为两个子问题,以降低其探究难度. 具体设计如下:

图5

师:如图5所示,圆O关于它的一条直径AB对称,其本质是这样的:在圆O上任一点P,则点P关于直径AB的对称点P′也一定在圆O上. 所以图形的对称性可归结为点与点之间的对称性.

追问如果点P恰好在点A处,那么它的对称点P′在哪儿呢?

意图:让学生感悟到圆上两点重合在任意位置上,它们都关于一条直径对称,为下面的问题1作铺垫.

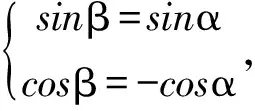

师:下面回到三角函数这个主题.现在给点P与点P′赋上角的位置,如图6所示,设点P与点P′分别是角α、β的终边与单位圆的交点,那么它们的坐标分别为P(cosα,sinα),P′(cosβ,sinβ).

图6

图7

问题1若点P′与点P恰好重合(如图7所示),你能得到什么结论?

意图:生成诱导公式一(问题解决过程见后).

师:课上到这儿,在前面研究的基础上,你打算提出什么样的问题?

(见学生没有反应,老师作了如下引导)

师:我们不妨把前面的研究思路再理一理:我们是从圆的对称性出发来研究问题的,而圆的对称性可归结为圆上两点间的对称性,刚才的问题1研究了圆上两点重合这一特殊的对称情形. 那么这个时候,你打算提出什么样的问题呢?

意图:让学生提到研究其它的对称情形,顺势给出问题2.

问题2如图6所示,在平面直角坐标系xOy中,你还想到了点P′与点P之间的哪几种特殊的对称关系?在这些对称的条件下,又能得到哪些结论呢?(两个问题逐一示出)

意图:引出关于x轴、y轴、坐标原点对称这几种情形.

师:这个问题比较复杂,我们先看其中的一种情况.

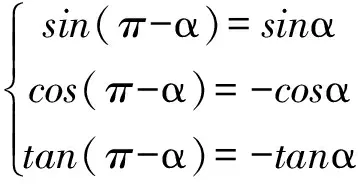

问题2.1若点P′与点P关于y轴对称,能得到什么样的结论?

意图:生成公式三(问题解决过程见后).

问题2.2若点P′与点P关于x轴对称,或关于坐标原点对称,又能得到什么样的结论?

意图:生成公式二与公式四(问题解决过程见后).

2.3 问题解决要循序渐进,充分揭示知识本质

有了好的课堂问题还远远不够,问题价值的体现还要看问题解决的过程能否将其价值充分发挥出来,所以问题的解决也是课堂教学的重要一环. 在问题解决的过程中我们要不断追问,充分暴露思维过程,并将知识的本质尽可能用醒目的形式展示出来. 在本次公开课的问题解决中,笔者设计了以下几个步骤,具体如下:

(1)初次探究 侧重追问

给出问题1(见前,此略. 让学生自行探究2—3分钟后,请学生回答.)

这里,对于“点P′与点P坐标相同,角β与α的终边相同,2kπ+α(k∈Z)与α的正、余弦值相等,2kπ+α(k∈Z)与α的正切值相等”这四点,通常要经过3次“追问:你还能得到什么结论”才能解决完备.

(2)及时提炼 形成思想

在解决问题1的同时,笔者作如下同步板书:

师:你能用一句话来概括一下这三个关系式吗?

意图:揭示公式一的实质“终边相同的角的同一三角函数值相等”.

师:这些关系式用吗?请举例说明.

意图:让学生体验其用途(举例略).

师:所以,这组公式具有一种功能,它可以把一个角的三角函数值转化为另一个角的三角函数值,进而能化难为易,化繁为简,化生为熟,所以我们称之为“三角函数的诱导公式”.(板书课题)通常,我们把这组公式称为公式一(在公式后板书“公式一”三个字).

师:现在回头反思一下,我们是怎样得到公式一的?

(在学生回答的同时,笔者在上述板书的上面再用彩笔对应板书)

(3)再度体验 强化思想

给出问题2.1(见前,此略).

(师生共同完成,继续板书)

师:公式三又有什么用途?请举例说明.

意图:明确公式三常用的应用方向(举例略).

(4)独立体验 运用思想

给出问题2.2(见前,此略).

(让学生自己探究,并由学生上黑板完成后续板书,具体如下)

师:公式二与公式四又有什么用途?

意图:明确公式二与公式四常用的应用方向.

2.4 问题解后要反思贯通,深度挖掘知识本质

在问题解决的过程中,学生已初步体会了知识本质,但认识尚不清晰,还不能理解到位. 所以问题解决之后,特别是在课堂回顾阶段,还要和学生一起进一步挖掘知识的本质内涵. 本节公开课中,在课的结尾,笔者引导学生从诱导公式的内涵理解、相互联系、后继学习等几个方面进行了反思贯通. 具体设计如下:

师:今天我们学习了三角函数的诱导公式,通过学习,我们知道了诱导公式是由多组公式构成的.

提升1请结合诱导公式的作用及其形成过程,谈谈你是怎样理解诱导公式的?

意图:再度明确诱导公式的作用及其形成过程.

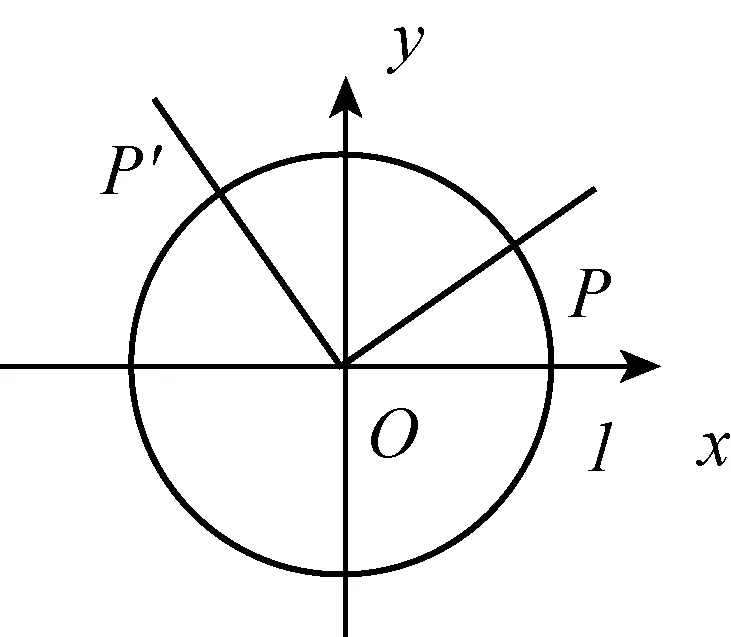

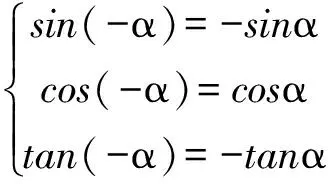

师:事实上,反过来诱导公式反映的也正是圆的对称性. 比如,若点P(cosα,sinα)是单位圆上任一点,则它关于x轴的对称点坐标为P′(cosα,-sinα),而由公式二知,点P′的坐标还可以写成P′(cos(-α),sin(-α)),所以点P′就是角-α的终边与单位圆的交点,即点P′也在单位圆上,从而由点P的任意性知单位圆是关于x轴对称的,即公式二与单位圆关于x轴对称相对应;同理,公式三与公式四也与单位圆的其它对称性相对应. 所以圆的对称性与诱导公式是等价的,只不过一个是形的表现形式,而另一个是数的表现形式(如图8所示).从而,诱导公式的实质是将图形的对称关系“翻译”成了三角函数之间的代数关系.

图8

师:大家有没有从中获得启发,这么多的诱导公式该如何记忆呢?

意图:引导学生按“两角关系,对称关系,坐标关系,诱导公式”的顺序来记忆.

提升2公式二、三、四之间有联系吗?

师:因为公式二、三、四与圆的三种对称性是等价的,所以我们不妨先从形的角度来找一下灵感.

形的结论单位圆关于x轴、y轴、坐标原点这三种对称关系,其中任意两种进行组合可以推出第三种.

师:类比到数上,你能得到什么样的结论?

意图:得到如下结论:

数的结论将公式二、三、四中的任意两组进行组合,能推导另一组公式.

师:类比得到的结论不一定正确,但我告诉大家该结论是正确的,这里我们随便选择一种来验证一下(验证略).

师:课上到这儿,你又打算提出什么样新的问题呢?

意图:引导学生提出其它的对称情形,顺势给出如下问题.

新的问题如果点P′与点P满足其它的特殊对称关系,比如,关于第一、三象限平分线或第二、四象限平分线对称,我们还能得到相应的诱导公式吗?

意图:承上启下,引出下节课将要研究的问题. 同时激励有兴趣的学生课后先行探究.

总之,笔者认为,凸显知识本质,并没有弱化知识的应用;相反,是强化了知识的应用. 因为只有真正的理解与掌握,才能将知识用得更主动、更灵活、更到位.