民初北方传统派画家汇聚北京地区的原因及构成分析

2017-12-18周牧

周 牧

(南京晓庄学院 新闻传播学院,江苏 南京,210029)

【艺术学研究】

民初北方传统派画家汇聚北京地区的原因及构成分析

周 牧

(南京晓庄学院 新闻传播学院,江苏 南京,210029)

民初北方传统画派主要指中国画学研究会和湖社画会,属于“五四”后期诞生的保守主义美术流派。他们有相同或相近的美术倾向,都坚持中国画的传统,维护中国传统文化和传统美术理念,奉金城的艺术理念为圭皋。他们通过教学和展览等形式,传承中国画的理论和技法,培养中国画方面的人才。他们还分别创建了自己的艺术阵地:《艺林(旬)月刊》和《湖社月刊》。他们的人员构成,如南北方人员的比例、学历和职业等情况,客观地反映了当时中国南北方教育的差距以及社会发展等因素的影响。千年古都北京的历史文化传统,清朝和民国北洋政府时期官员和文人集散于此的特殊优势等,都成为民初北方传统画派形成和发展的基本原因。从流派的角度研究北方传统画派,有助于研究民国时期美术的发展,也可为当代美术的繁荣提供借鉴。

北方传统画派;中国画学研究会;湖社画会;艺术倾向;人员构成

在中国近代美术史上,特别是清末民初时期,应该是一个少见的美术繁荣时期。随着西学东渐的时代大潮,大量的西方美术理论和美术作品也如潮水般地涌入中国,并有取代中国传统绘画而独尊的趋势,中国传统文化和传统美术都面临重估乃至被否定的窘境。为此,文化保守主义的学衡派在南京挑起了与以《新青年》为代表的新文化派的论争,而保守主义的美术团体——中国画学研究会则站在维护中国画的立场,提出了以“精研古法”为核心的宗旨,形成了民国北京画坛上影响最大、存在时间最长的北方传统美术流派——民国“北方画派”或“京津画派”。以往,有关中国画学研究会和湖社的研究虽然比较深入,但是从流派形成的视角进行探讨的还很鲜见。因此,笔者谨以此文就教于方家学者。

一、汇聚北京的形式

民初传统派画家汇聚北京,形成了近现代中国美术史上少见的美术流派,这就是以中国画学研究会为主要代表的北方传统画派。由于该会在其主要创始人金城去世以后分裂,又派生出新的具有上百人规模的“湖社”,并且也存续了很长时间。所以,当时的京津地区,虽然出现了一批以维护传统国画为宗旨的美术社团,但主要是以中国画学研究会和湖社的形式体现和开展活动的。这两个美术社团堪称北方传统画派的代表。

1.中国画学研究会

中国画学研究会成立于1920年5月29日,成立的地点是北京天安门东石达子庙,即今欧美同学会的办公地点:北京东城区南河沿大街111号。

中国画学研究会成立的背景是:从晚清开始,西学大量输入中国,西画及其美术教育方法也在西学东渐的大潮中传入中国。其中上海的土山湾画馆则成为“中国西洋画之摇篮”[1],在此,传教士开始传授西方美术。当然,从美术教育的角度而论,土山湾画馆附设的美术工场与现代意义上的现代美术教育并不相同,但它生产的祭台、圣像画、雕刻等宗教用品,在一定范围内传播了西画技法。此外,土山湾画馆“为中国造就了一批通晓西洋美术的知名画家”[2]P237,如刘德斋、任伯年、周湘、张充仁等,出版了《古史像解》《古新史像解》等宗教图像书籍。20世纪初土山湾画馆又推出了胶版印刷,累计印制的出版物竟“多达五十三万种”[3]P237。其后,师范学校的美术教育开创了清末民初的师范美术教育。如两江优级师范学堂于1906年开设图画手工专科,日本教师盐见竞等教授西画课;留日归来的李叔同1912年在浙江两级师范学堂教授西画,中国传统的美术教育开始转型。特别是五四新文化运动前后,一大批归国的美术留学生进入中国画坛和美术教育领域,如蔡元培、周湘、李叔同、陈师曾、林风眠、徐悲鸿、丰子恺、颜文梁、张大千等,更加速了西方美术的传播。更有甚者,一些政治思想领袖和艺术名流发出了质疑、否定中国传统绘画的声音:

“‘以康有为为代表提出‘复古代革新论’,以吕瀓、陈独秀为代表的‘美术革命论’、以蔡元培为代表的‘美育代宗教说’都兴盛一时。与此同时陈师曾、高剑父、金城、徐悲鸿、刘海粟等人都提出了各自的主张。”[4]P256

正是在当时北京画坛“风行西画,古法浸湮”[5]P614的形势下,金城等画家、收藏家有感于“中国为东方文化先进之国,政俗日沦,而艺术遂奄奄无生气”[6]P147,发起成立“中国画学研究会”,以“提倡风雅,保存国粹;精研古法,博采新知的理念为宗旨,试图与当时全盘‘西画’的浪潮抗争”[7],维护中国画的地位和声誉。

中国画学研究会主要采取临摹中国古代画作和老师作品的教学方式,传播国画的知识和技法,培养中国画人才。除了担任指导教师的“评议”要给会员授课外,金城本人还经常指导弟子,每月上课三到四次。因此,会员增加的速度很快,“学成出任教职者就有百余人”[4]P258。这对于传承中国画理论和传统,宣传金城的艺术理念起到了重要作用。

中国画学研究会还采取举办展览的形式传播中国画。一种是举行“中日联合绘画展览会”,一共4次,轮流在北京和日本东京举办。参展作品主要是中国宋元及以后名家的作品。另一种是举办成绩展览会,而且是定期展览。在1928—1947年间共举办过25次,会员的作品都可参展。

2.湖社

如同中国历史上一个领袖人物的结束往往会导致社团乃至社会的分裂一样,中国画学研究会灵魂人物金城的去世,也导致了该会的分裂。在他去世后不久,以其长子金潜庵为代表的金城亲属和故旧与周肇祥之间的关系恶化,遂于1927年1月成立了“湖社画会”。之所以以“湖社”命名,乃是源于对金城的怀念,因为金城的字号为“藕湖”,并有“藕湖”印章钤于作品之上,金城自己也经常在画作上题“藕湖渔隐”[8]P81四个字。一个艺术团体的名称源于画家的名号,非常有特色,这在中国艺术史上并不多见。

虽然该会成立的具体原因非一,但是从艺术流派研究的角度来看,新成立的湖社与中国画学研究会的艺术宗旨并无质的变化,依然奉行金城的艺术理念。两会主要领导人之间的矛盾虽然会影响两个团体的活动如教学、展览等,但是,对一般成员而言,个人之间的交往、教学和参加展览并未产生实质性的影响。

湖社在组织结构上也承袭了中国画学研究会的形式,主要负责人称总干事,由金潜庵兼任,下设干事、评议、普通会员和学员。干事负责湖社的日常工作。评议主要从事湖社的理论研究和教学。除了教学外,定期聚会和展览也是湖社重要的活动方式。具体时间是每月的第一和第三周,以与中国画学研究会的聚会时间错开。例会采取文人雅集的方式进行,会员们可以自由地聊天赏画,还可“挥毫泼墨”,一展画艺。

湖社的展览比较频繁,在1927年到1936年间曾组织或参与国内外展览30多次。其展出地范围也超过了中国画学研究会:国内展出地增加了上海等城市;国外展出地除组织和参与了在日本的唐宋元明名画展览会、中日联合绘画展览会、日华联合画展外,还参加或组织了欧州的一些国际美术展览会,如在德国首都柏林举行的中国美术展览会和比利时纪念建国百年国际博览会等,扩大了中国画在国际上的影响。展览类型包括本社成员成绩展、全国美展、国际交流展和赈灾义展等。其中赈灾义展是湖社为参与赈灾而举行的展览义卖活动,获得了会员们的积极响应。这为湖社赢得了良好的社会声誉。

二、人员构成分析

根据上述民国“北方画派”的主要社团情况,下面分析中国画学研究会和湖社的人员构成。

1.中国画学研究会的人员构成

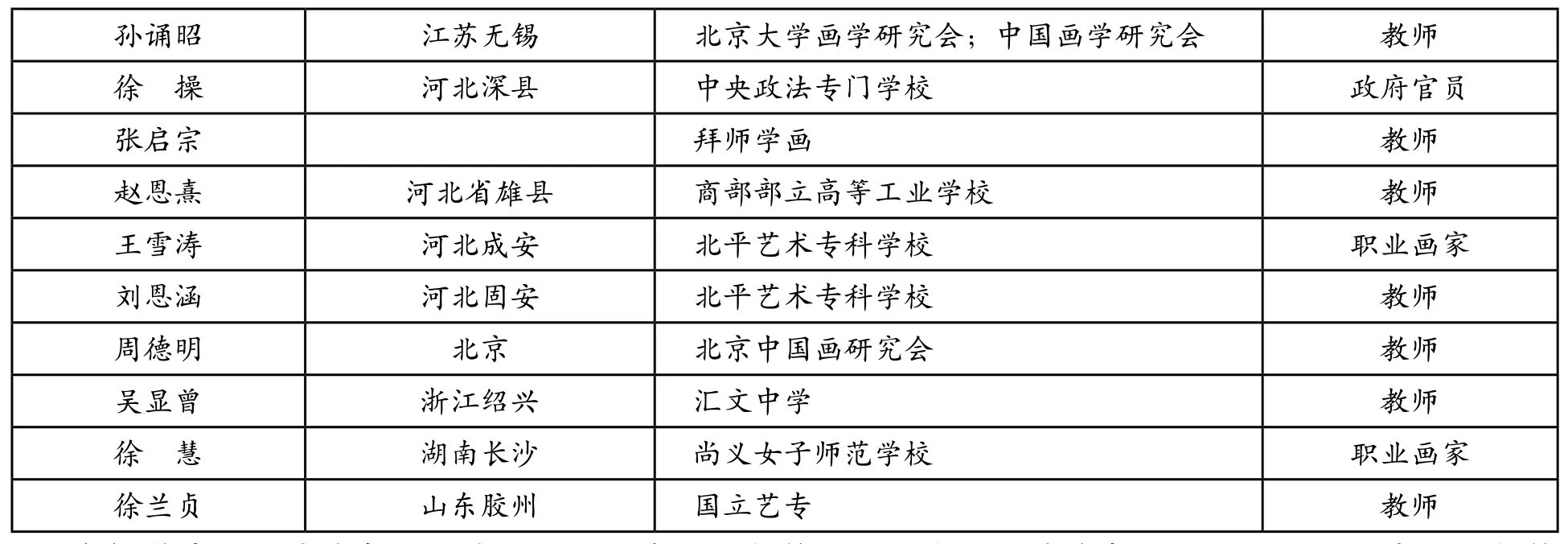

中国画学研究会入会的会员称为研究员,最初有30余人。其中金城为会长、周肇祥为名誉会长。此外还有陈师曾、贺履之、徐宗浩、金章、陈汉第、陈半丁等。到1947年,会员已有1000余人,遍布平津地区,成为当时中国北方人数最多、规模最大、活动时间最长的传统美术画派。其中担任“评议”的有:“陈师曾、萧谦中、贺履之、陶宝如、徐宗浩、陈汉第、俞明、颜世清、陈半丁、杨冠如、胡佩衡、溥伒、张爰、溥儒、黄宾虹、马晋、吴熙曾、李上达、管平、李瑞龄、于照、汪溶、秦裕、孙诵昭、徐操、张启宗、赵恩熹、王雪涛、刘恩涵(凌沧)、周德明、吴显曾、周仁、徐慧”[4]P258。

根据上述名单,再加上会长金城和名誉会长周肇祥,共35人,下面对他们进行构成分析:

中国画学研究会人员构成

(1)其中18人来自长江以南地区,约占总人数的51%,有17人来自长江以北地区,约占总人数的49%。这表明,北方传统画派虽然在京津地区,但是江南地区的画家仍然居多,这体现出中国南方特别是江浙地区的文化优势。

(2)其中留学经历的画家有5名,约占总数的14%;科举出身的有3人,约占总数的9%;国内学校出身的有11人,约占总数的31%;拜师出身的成员有16人,约占总数的46%。中国画学研究会虽然是传统画派,但是居然有相当比例的留学生,这是一个值得注意和研究的热点。而没有进正规学校、拜师出身的成员约占总数的46%,这表明,虽然民国以后新式学校已普遍建立,但对于传统的国画专业来讲,仍有将近一半的画家是通过传统的拜师形式来学习的。

(3)政府官员的有8人,约占总数的23%;职业画家有10人,约占总人数的29%;教师有17人,约占总人数的48%。这表明,随着民国以后社会的发展,美术教师在画家中占了近一半的比例,政府官员的画家占总数的比例高达23%,这表明清末民初的京城官员有比较高的传统绘画修养,但在其他地区估计不会达到如此比例。

2.湖社画会的人员构成

湖社在成立之初,人员约有40人以上。到1928年初成立一周年时,人数应当在七八十人,到1931年初湖社第一期学员毕业,学员已陆续增加至二三百人。1947年王 昌曾经在《民国三十六年美术年鉴》中开列了湖社成员名单,共有273人。其中主要人物有:金开藩、惠孝同、金章、陈咸栋、陈缘督、秦仲文、徐燕荪、马晋、吴镜汀、陈少梅、刘子久、李鹤筹、赵梦朱、季观之、晏少翔等。

湖社主要成员构成分析

下面对表格中的15名成员进行分析:

(1)其中籍贯为长江以南的画家有5人,约占总人数的33%;长江以北的画家有10人,约占总人数的67%。这表明,不仅仅是江南江北的画家构成产生了变化,更说明湖社除了成立后进入的新学员,更有一批是金城生前未毕业的学生。而且,湖社后来的成员急剧增加,他们毕业后又成为湖社的主要成员。所以,江北成员的比例上升。

(2)其中拜师学画的有7人,约占总人数的47%;学校出身的有8人,约占总人数的53%。这表明,随着社会的发展特别是新式学校的普及,学校出身的画家比例在上升,传统的拜师出身的比例相对于教师出身的要低,而留学生出身和政府官员出身的画家则逐渐淡出了湖社的行列。这说明20世纪30年代以后,由于中国社会的巨大变化,国家陷入动乱之中,特别是北方京津地区“安不下一张桌子”,留学生与政府官员学习国画的环境遭到严重破坏,难以静心学习国画。

(3)其中职业画家有7人,约占总人数的47%,政府官员有2人,约占总人数的13%,教师有6人,约占总人数的40%。这表明,在担当评议一职的画家中,职业画家的比例最高,几乎占到总人数的一半,充分说明了他们对国画的钟爱,是湖社的中坚。正是有了他们,湖社才得以存在和发展。其次是教师和政府官员的比例,客观地反映了国画在官员和教师中的情况。

三、创建艺术阵地

进入近代以来,但凡政治团体、文化科学学术组织等,在成立以后,为了宣传自己的政治主张、学术观点和艺术理念,无不创建自己的报刊,建立自己的宣传阵地。如同盟会成立后不久,即于1905年11月在东京创建《民报》,作为同盟会的机关报,宣传孙中山的革命思想。又如,由中国留学生于1915年在美国康奈尔大学创办的中国科学社,仿照美国科学促进会(AAAS)及其《科学》杂志的模式,创办了后来影响卓著的《科学》杂志。中国画学研究会和湖社画会也是这样,在成立不久,都创建了自己的刊物,以宣传中国画和金城的美术理念,刊载古今艺术作品。

1.中国画学研究会的《艺林(旬)月刊》

《艺林(旬)月刊》是中国画学研究会主办的会刊,1928年1月创刊,最初为旬刊,从1930年1月第72期起改为月刊,共出版118期,至1942年6月停刊。旬刊、月刊宗旨相同,其“目的纯在倡导美术,所集材料,以具有美术价值为限,选择精审,考订详明,绝不滥竽充数,亦不随俗徇知”[9]。

《艺林(旬)月刊》主要刊登中国历代名家书画作品以及金石碑刻、古迹名胜摄影等。这方面的作品多于《湖社月刊》,体现了在金城去世之后《艺林月刊》主要创办人周肇祥作为收藏家的特色与爱好。《艺林月刊》卷末还特设“艺苑珍闻”一栏,报道美术界重大新闻及各地新出土之金石碑刻、书画古玩等。如福氏古物馆成立周年纪念等都有报道。此外,《艺林月刊》也刊发古今美术理论著述、书画篆刻、诗词鉴赏、陶瓷工艺等。这方面的作品虽然少于《湖社月刊》,但学术价值很高,如孙星衍的《平津馆鉴藏书画记》等。总的来说,《艺林月刊》的内容重在金石文物,还登载了欧洲的画作和文章,如《印度女子像》《法国保存历史碑版法令》等。

《艺林(旬)月刊》的稿件来源,一方面是会员所藏作品,另一方面是向社会征集的作品。《艺林(旬)月刊》在展览之后也会选择部分优秀作品发表。

由上可见,《艺林月刊》是民国时期北方画坛一种重要的美术期刊,具有较高的美术史料价值和收藏价值。因此,1993年天津古籍书店出版了《艺林旬刊》(总第1-72期)和《艺林月刊》(第1-110册),均为8开影印本精装,为当今人们的研究提供了便利。

2.湖社画会的《湖社月刊》

《湖社月刊》是湖社画会的会刊,不仅是湖社会员发表创作、宣传中国传统绘画的阵地,也是湖社团结会员的重要形式。

《湖社月刊》于1927年11月15日创刊,初为半月刊,1928年10月1日改为月刊。到1936年3月,出刊100期后停刊,合装为一百册。它是综合性的图文并茂的文化艺术杂志,是20世纪前半叶中国美术界出版时间最长的美术刊物之一。其宗旨和主要内容为:“提倡艺术,发扬国光,除刊登古今名人书画外,旁及历代金石文器,时贤诗词,论说”。“《湖社月刊》发表的图像作品可分为三类:一是古今书画作品,以湖社社员的收藏品为主,兼收社外名家所藏;二是与书画相关的文博器物和金石、竹刻、碑拓等;三是与湖社相关的摄影图像”[7]P51。其中古代作品包括隋唐以来到晚清的各朝代作品,摹古作品则主要是金城摹仿唐宋元明清画家的作品,如“金北楼先生仿王维学淡图”等。湖社成员萧谦中、胡佩衡、惠孝同等也有摹古作品在上面发表。

《湖社月刊》还登载了从商周开始直至明清的古器物图片,包括青铜器、石器和瓷器等。如商周的毛公鼎、周兽壶;秦汉的秦古铜兽;清代的康熙墨地五彩花瓶等。湖社对于古物收藏的爱好和研究从中国画学研究会时期就已经开始,由此可见他们对中国传统文化的热爱与守护。此外,该刊还发表了古今画论、书法、诗词等。因此,《湖社月刊》具有较高的史料价值,2005年天津古籍出版社出版了《湖社月刊》(影印本)。

四、汇聚京津地区的原因

从人类文艺发展史来看,凡是一种流派的形成,无不与文艺思潮和文艺家的文艺倾向、创作方法、艺术风格等有着密切的联系,而且常常与一个有代表性的地区有关,或者是代表性的文艺家的主要籍贯;或者是文艺家们汇聚活动的主要地域。前者如江西诗派,以宋代江西的著名诗人黄庭坚、杨万里为代表;后者如意大利文艺复兴时期的佛罗伦萨画派。它以意大利中部城市佛罗伦萨为中心,逐渐形成了世界美术史上著名的佛罗伦萨画派,达·芬奇、米开朗基罗等文艺复兴时期的伟大画家,几乎皆诞生、学习、发展于佛罗伦萨。

本文论述的民国北方画派,无论是成员还是活动,都与北京以及天津地区密切相关。下面具体探讨其主要因素。

1.千年古都丰厚的历史积淀

北京是一座有着三千多年历史的古都,历史悠久,人文荟萃。远古的燕山运动,造就了今日以北京为中心的广大地区。早在春秋战国时期(前770年—前221年),蓟国就在这里建立城镇,后来燕国打败蓟国,迁都蓟,称为燕都或燕京。作为六朝都城,在从燕国开始的两千多年里,北京上演的刀光剑影事件无数,荆轲刺秦王的悲壮故事就首先发生在这里。自汉以后,北京不仅成为中原王朝对北方少数民族经略的军事重镇,也成了中央政府与地方势力较量的中心。盛唐时期,身兼平卢、范阳、河东三镇节度使的安禄山发动了狂暴的“安史之乱”。此后,藩镇割据与幽云十六州割让等重要事件相继在这里发生。唐亡后,汉民族与契丹、蒙古和满族等北方少数民族在此开始了无数次的血拼命斗,北京先后成了辽朝的陪都——南京(燕京)、金朝的中都,特别是成为元朝的大都之后,中国的历史、地理、民族和文化都发生了空前的变化。中国的疆域空前之大自不待言,特别是北京开始成为中国最重要的政治中心、军事中心、交通中心和文化中心,演绎了七百多年来的龙争虎斗,记载了中华民族少见的屈辱、抗争和崛起。在朱元璋建立的明王朝再度成为汉族建立的封建王朝之后,历经“洪武之治”“永乐盛世”“仁宣之治”,明朝国力强盛,繁荣发达。但自“土木堡之变”发生后,明朝由盛转衰,到晚明终因东林党争和天灾外患频繁,造成国力衰退,农民运动爆发,导致明朝覆灭,崇祯帝自缢殉国也成了汉族主宰大一统的封建王朝的最后绝响和凄丽风景。接着,爱新觉罗氏率领满族八旗大军入驻北京,建立了长达267年的清王朝。在经历了清初残酷的民族绞杀之后,“康乾盛世”出现,统一的多民族国家得到巩固,但同时清朝又把封建专制推向了中国历史的最高峰。因此,清朝中后期政治僵化,实行文化专制、闭关锁国等政策,致使中国逐步落后于西方,传统的国门终于在鸦片战争期间被西方列强的坚船利炮所打破,上演了割地赔款、太平天国、“戊戌变法”“庚子事变”等一系列震惊中外的事件。在辛亥革命的炮声中,清王朝连同在中国实行了两千多年的封建专制同时寿终正寝。新建的民主共和制的民国南京临时政府,在经历极其短暂的时间之后,又北迁北京。北京再度成为中国的首都,民初政局的动荡与文化思想的争鸣继续在这里生发开去。

2.千年古都丰富的文化艺术传统

北京丰厚的历史积淀无与伦比,与此相联系的文化艺术传统也源远流长。即使不去追溯元朝以前的文化艺术传统,仅就从元开始作为600年皇城以来的文化艺术、思想宗教等论,就不能不为北京浓厚的文化艺术气息而惊叹。

先看元大都时期的文化艺术 元朝对思想文化的态度相对宽松、多元。一般而言,元朝统治者不大干涉各个民族的文化和宗教,如程朱理学依然受到重视,孔子还被册封为“大成至圣文宣王”;元朝还包容欧洲文化,准许欧洲人在元朝做官、通婚等,如著名的欧洲历险家马可·波罗就曾在大都为官17年。但是,儒生的地位明显下降,以致元前期长时间科举缺失。这表明,以此为主要标志的中国传统社会秩序礼崩乐坏,中国传统的士大夫文化式微,中下层的庶民文化地位上升。这表现在政治方面是重用胥吏,在文艺方面是以庶民为对象的戏剧艺术得以发展,其中以元曲最为兴盛。散曲家关汉卿、马致远的名作《南吕》《一枝花·不伏老》《天净沙·秋思》等;杂剧名家关汉卿、马致远、白朴、王实甫的名作《窦娥冤》《拜月亭》《汉宫秋》《西厢记》等,都在文学史上产生了深远的影响。元曲也从而成为与汉赋、唐诗、宋词并称的中国优秀文学遗产。与宋朝不同,元代未设画院,但有少数专业画家直接服务于宫廷,他们也就成为京城的专业画家。如宫廷画家礼霍孙,曾画过成吉思汗和窝阔台等的肖像。又如泰定皇帝三子小恭太子善书画,曾创作《画鹿图》《蛱蝶图》等。

再看明朝北京的文化艺术 需要特别强调的是文治方面在京城最为显著。明成祖朱棣通过“靖难之变”夺取了皇位之后,在此号令天下,开疆拓土,出现了所谓“永乐盛世”。其中一大贡献就是下令编修《永乐大典》。该书初名《文献大成》,是一部类书。它汇集了明代以前漫长时间里中国历史地理、文学艺术、哲学宗教和其他百科文献、古今图书七八千种。全书22,937卷,11095册,约3.7亿字。它由内阁首辅解缙总编,集中三千名士,编纂于明朝永乐年间,历时6年(1403-1408)完成。《永乐大典》是中国最著名的百科全书式的文献集,也是迄今为止世界上最大的百科全书。

在长达近三百年的时间内,明朝京城还有其他大量的文化艺术作品。如明初,宫廷画家居当时画坛的主流。明宣宗朱瞻基既有雄才大略,也擅长书画,有画作《武侯高卧图》等传世。特别是明末西方传教士东来,传播了西方的一些自然科学等知识。典型的当如意大利的利玛窦,他不仅历经艰辛来到中国,而且进入京城,结交了明朝的官僚阶层和学者专家,传播了西方的天文学、数学、医学等知识。他编绘了“万国舆图”,著有《乾坤体义》等。他与徐光启翻译的欧几里德的《几何原本》,“字字精金美玉,为千古不朽之作”[10]P9。利玛窦等在明清之际传播西学的贡献,更给北京增添了一种不可多得的文化积淀。至于明朝京城成百上千骚人墨客留下了的诗词名文,更是难以计数。

历史进入清朝以后,京城的文化和历史又以其特有的风格著称于世。小说家曹雪芹在北京西郊创造了不朽的《红楼梦》,为此后无数的文人留下了不尽学习和探索的空间,其栩栩如生的人物形象成为中国小说史上最亮丽的一道风景线。清初的中外文化交流虽然未能正常发展,但也曾有过“蜜月”时期,意大利画家郎世宁笔下的“马”,就使他成为一个颇受欢迎的宫廷画家。鸦片战争开启了西学东渐的大潮,悄悄地改变了中国传统的文化形态。传教士和后来的留学生们翻译的大量的西方文化典籍,对晚清、民初国人的思想启蒙起到了特殊的作用。“戊戌变法”“清末新政”留下的不仅是惊天动地的社会变革,而且留下了丰厚的政治文化遗产。

至于北京的宫廷建筑,皇家园林,庙宇教堂道观,陵墓长城,国粹京剧,无一不成为京城之绝唱而独标风韵。

3.清朝、民初两朝官员、文人的集散地

因京城位置重要,文化博大精深,也就成为清朝、民初两个时期官员、文人的集散地。宣统皇帝退位后,继续占据紫禁城,在里面依然称孤道寡,直到被冯玉祥驱逐出去为止。至于其他官员,特别是袁世凯的北洋系在南京临时政府北迁后,取清朝统治者而代之。例如曾任民国大总统的徐世昌,不仅是民初著名的政治家,也是具有传统文化修养的文人,书画诗文皆有成就,无论是台上台下,都有一群文人朋友围绕他聚会唱和。他以总统的职权批给了中国画学研究会日本的庚款,中国画学研究会才因此得以成立开张。而康有为、梁启超、杨度、严复等清末民初的风云人物,也无不在京城为自己的政治理想和文化追求而奔走呼号。

中国画学研究会和湖社的主要成员,或者本身就是有背景的文人画家,如溥心畲(1896~1963),原名爱新觉罗 溥儒,改字心畲。清皇室,是恭亲王奕 之孙。留学德国,精于诗文书画,与张大千并称“南张北溥”。或者兼官员与书画家于一身,如会长金城(1878~1926),祖籍浙江吴兴,生于北京,书香门第出身,自幼喜爱绘画。留学英国伦敦铿司大学。回国后曾任监造法庭工程处会办等。民国后任众议院议员、国务秘书等。又如名誉会长(1880~1954)周肇祥,浙江绍兴人,清末举人,后肄业于京师大学堂。在清宣统年间,曾任奉天警务局督办兼屯垦局局长,后任北洋政府京师警察总监、清史馆提调等。1925年任临时参政院参政。中国画学研究会的其他成员也多有这种身份。

正是由于北京具有清朝和民初官员和文人集散地的特点,从而成为中国画学研究会产生的土壤,为其人才的聚合提供了便利和机缘。

4.相同或相近的艺术倾向

相同或相近的艺术倾向是艺术流派得以形成的必要条件,中国画学研究会之所以能在北京形成与发展,与其成员们相同或相近的艺术倾向有根本的关系。这种倾向就是中国画学研究会的宗旨“精研古法,博采新知”。所谓“精研古法”,就是对中国的传统绘画认真研究,学习传承。这反映了该会的基本出发点,特别是在西方美术思潮涌来之际,贬低乃至否定中国传统画的声音甚嚣尘上之时,中国画学研究会以此作为维护中国传统文化和传统绘画的艺术原则;所谓“博采新知”,就是汲取传统绘画以外的美术艺术,这又反映了该会比较开放的一面。毕竟金城、陈师曾、溥心畲等曾经留学西方和日本,了解域外的美术特色。虽然在实际上,中国画学研究会这一点做得并不够,并且被人称之为“保守”。

对中国画学研究会的宗旨,笔者以往曾有论述[11],在此不赘述。下面仅从文物保护的角度来说明中国画学研究会和湖社的艺术倾向。金城家藏丰富,从小就养成了收藏文物古玩的爱好。他参与筹备古物陈列所后,不仅竭力提倡保存国粹,还倡议将故宫内库及承德行宫所藏的金石、书画,在故宫武英殿陈列展览,而且在展览期间,每天携笔临摹,刻苦钻研,一笔不苟。名誉会长周肇祥,在1926年9月接任古物陈列所所长后,非常重视古物的鉴定整理,刚走马上任,他就呈准内务部成立鉴定委员会,延聘中外文物专家鉴定所内文物,以辨真伪。1927年2月,古物陈列所鉴定委员会成立后,即拟定鉴定细则,逐一鉴别古物。据此,他主持编辑了《古物陈列所书画目录》等,此乃一大贡献。

仅此一点,我们就不难看出中国画学研究会的艺术志趣:对中国传统文物的喜好与保护;对中国传统绘画和传统文化的坚守和维护。正是在此基础上,金城“希冀以自己‘精研古法’这一‘文化内省’的方式,探索出一条复兴中国画的道路,从而达到传统承接上的连续性”[12]P144。于是,维护中国传统绘画和文化的理念,凝结为中国画学研究会和湖社的美术原则和美术意趣。

综上所述,作为民初画坛上的一个流派——民初北方画派,中国画学研究会和湖社画会属于“五四”后期诞生的保守主义美术流派。他们具有相同或相近的美术倾向,都坚持中国画的传统,奉金城的艺术理念为圭皋。他们通过教学和展览等形式,传承中国画的理论和技法,培养中国画人才。他们还分别创建了自己的艺术阵地:《艺林(旬)月刊》和《湖社月刊》。他们的人员构成,客观地反映了当时中国南北方教育的差距以及社会发展等因素的影响。千年古都北京的文化传统,清朝和民国北京政府时期官员和文人集散于此的特殊优势等,都成为民初北方传统画派形成和发展的基本原因。

[1]徐悲鸿.中国新文艺运动回顾和前瞻[N].时事新报,1943-3-15.

[2]丁镛.中外美术交流史[M].长沙:湖南教育出版社,1998.

[3]德礼贤.中国天主教传教史[A].北京:商务印书馆,1933.丁镛.中外美术交流史[M]长沙:湖南教育出版社,1998.

[4]吕鹏.中国画学研究会和湖社画会[J].荣宝斋.2012(1).

[5]陈宝琛.清故通议大夫大理院推事金君墓志铭[A].卞孝萱、唐文权.民国人物碑传集[M].南京:凤凰出版社,2011.

[6]乔志强.中国近代绘画社团研究[M].北京:荣宝斋出版社,2009.

[7]周牧《湖社月刊》析论——论民国时期湖社对传统绘画的坚守与弘扬(之二) [J].江南大学学报(人文社科版),2016(6).

[8]李铸晋等.中国现代绘画史——现代之部[M].上海:文汇出版社,2003.

[9]广告词[J].艺林月刊.1934(53).

[10]梁启超.中国近三百年学术史[M].天津:天津古籍出版社,2003.

[11]周牧.留欧画家金城的画论、实践及启示[J].东南大学学报(哲社版),(2013)5.

[12]郑工.运动与演进[M].南宁:广西美术出版社,2002.

The Reason and Analysis of Members of Northern Traditional Painting School Converging in Beijing in the Early Republic of China

ZHUO Mu

(Nanjing Xiaozhuang University, Nanjing,210029,China)

Northern Traditional Painting School of the early Republic of China refers to Chinese Painting Research Association and Hushe Painting Association. It belonged to the conservative artistic school founded during the late 1919 Movement. They shared similar artistic tendency, stuck to the tradition of Chinese painting, and maintained the traditional artistic notion of Chinese culture and art. They followed the example of Jincheng’s artistic notion. They spread theories and techniques of Chinese painting and fostered talents of painting by means of teaching and exhibition. They issued their own magazines— Art Monthly and Hushe Monthly. The composition of them which included the proportion from the north and the south, degrees and professions of members, objectively reflected the impact by the conditions of education between the north and the south and social development. The thousand years’ history and tradition of the capital Beijing, officials and intellectuals staying in the capital of the Qing Dynasty and Beijing government of the Republic of China all resulted in the founding and development of Northern Traditional Painting School of the Republic of China. To analyze and research on Northern Traditional Painting School in the aspect of school, it is not only helpful to clarify the development of Northern Traditional Painting, but also helpful to the prosperity of modern art.

Northern Traditional Painting School; Chinese Painting Research Association; Hushe Painting Association; Artistic tendency;Member composition

J20

A

2095-3763(2017)04-0057-09

10.16729/j.cnki.jhnun.2017.04.009

2017-10-20

周牧(1982- ),女,江苏徐州人,江苏省南京晓庄学院新闻传播学院讲师、硕士,主要研究方向为艺术学理论、历史学。

2017年度江苏省社会科学基金项目“民国时期中国画学研究会艺术理论研究”(编号:17YSC005);2017年江苏高校哲学社会科学研究基金项目“民国北京画坛留学生出身的传统派画家研究”(编号:2017SJB0441)。

责任编辑:石勇妮