74例真菌血症流行病学及预后因素的回顾性分析

2017-12-15叶敏纳张晓兵

叶敏纳 张晓兵

(重庆医科大学附属第一医院检验科,重庆 400016)

·论著·

74例真菌血症流行病学及预后因素的回顾性分析

叶敏纳 张晓兵

(重庆医科大学附属第一医院检验科,重庆 400016)

目的回顾性分析真菌血症临床特征、易感因素和真菌流行病学特点,并探讨真菌血症死亡危险因素,为真菌血症临床治疗和院感控制提供依据。方法收集我院2014年1月~2015年3月74例真菌血症患者临床资料,回顾性分析临床特征、病原菌分布、致病危险因素;单因素及Logistic多元回归分析存活组和死亡组,确定死亡危险因素。结果真菌血症易感因素多,病死率高 (74例真菌血症患者,死亡33例),念珠菌感染65例,为真菌血症主要病原菌。单因素分析显示患者高龄 (≥60岁)、发生多器官功能衰竭、糖尿病、肺部感染、外科手术后或创伤和胃肠外营养这6项指标在存活组和死亡组间存在有统计意义的差异。Logistic回归分析显示发生多器官功能衰竭、外科手术后或创伤、糖尿病、胃肠外营养是死亡相关的独立危险因子。结论念珠菌是真菌血症主要病原菌。发生多器官功能衰竭、外科手术后或创伤、糖尿病以及胃肠外营养可能是真菌血症患者死亡的独立危险因素。高度重视真菌病原学检查,早诊断,积极消除易感因素,及时、合理选用抗真菌药物是真菌血症成功治疗的关键。

真菌血症;危险因素;念珠菌属

真菌血症为深部真菌感染性疾病之一,是患有严重基础疾病者伴发的一种危及生命的全身性真菌感染。随着临床诊疗技术日益发展,临床广泛使用广谱、强效的抗生素,免疫抑制剂在肿瘤和移植患者中的应用以及AIDS患者逐渐增多,侵袭性真菌感染 (Invasive fungal infection,IFI)患者的发病率和死亡率逐年上升。真菌侵入血液后在血液或组织内生长繁殖、产生毒素,引起患者寒战、高热等症状,受侵犯的组织器官产生相应的临床表现,如果不及时诊治,病死率极高。有资料[1-2]显示,重症患者真菌血症的发生率较前明显升高。因真菌血症的早期诊断较为困难,临床疗效差,死亡率高,已成为医院感染中亟待解决的问题。现将2014年1月~2015年3月间我院收治的经血培养确诊的74例真菌血症患者的临床特点作回顾性分析,分析感染的可能危险因素、病死率、病死率的高危因素以及真菌血症微生物学特征,为有效治疗和科学预防提供依据,报道如下。

1 资料与方法

1.1 资料选择

收集2014年1月~2015年3月于本院血培养确诊问真菌血症的住院患者资料,回顾性分析这些患者的出院病历资料,包括患者基本情况、临床诊断、基础疾病、并发症、易感因素、病原学资料、抗真菌药治疗情况及临床转归等。

1.2 血培养和真菌鉴定方法

操作严格按照《全国临床检验操作规程》进行,采用Bact/Alert 3D 240快速培养监测系统及配套的Bact/Alert血培养瓶,患者发热时抽血或骨髓至血培养瓶 (需氧瓶和厌氧瓶 ),立即送至细菌室,血培养仪报警后抽培养液直接行涂片革兰染色镜检,并转种于血琼脂平板和沙氏培养基,采用API32C进行菌种鉴定。

1.3 诊断标准

符合我国卫生部2001年《医院感染诊断标准 (试行)》真菌血症的诊断标准。高热>38℃或低体温<36℃,可伴有寒战,并合并下列情况之一:①有入侵门户或迁徙病灶;②有全身中毒症状而无明显感染灶;③有皮疹或出血点、肝脾肿大、血液中性粒细胞增多伴核左移,且无其他原因可以解释;④收缩压低于12 kPa (90 mmHg),或较原收缩压下降超过5.3 kPa (40 mmHg)。临床诊断基础上,符合下述两条之一即可诊断。① 血液培养分离出真菌;② 血液中检测到真菌的抗原物质。本实验以血液培养出真菌而且有上述临床症状判断为真菌血症。

1.4 易感因素及相关调查指标

调查真菌血症患者性别,年龄,抗真菌治疗前的住院时间、抗真菌药物的种类、剂量和疗程、发生多器官功能衰竭 (MODS)与否、是否属ICU患者以及住ICU时间、住院期间使用侵入性操作的种类 (包括血管内置管、气管插管或切开、留置尿管、外科手术后的引流管、机械通气)、是否使用糖皮质激素、是否使用免疫抑制剂、感染前广谱抗生素的使用种类、使用抗生素的时间及剂量、是否外科手术或急诊手术后患者、是否接受化疗、是否有粒细胞降低、超敏C反应蛋白以及降钙素原是否升高、是否有低白蛋白血症、是否发热、发热温度及热型、是否有呼吸道症状、腹部是否有炎症改变患者基础疾病、发生感染的科室、预后情况等。

1.5 统计学方法

采用回顾性病例对照分析方法,按真菌血症患者临床转归分为存活组和死亡组。计数资料用χ2检验。先将上述相关因素进行单因素分析,将有显著性差异的指标 (P<0.05)纳入Logistic回归分析,计算比值比 (OR)及95%的可信区间。所有检验均用SPSS 16.0版统计软件分析,以P<0.05为差异有统计意义。

2 结 果

2.1 一般资料

74例真菌血症患者,其中男性48例、女性26例,年龄15~89岁,平均年龄57岁。其中33例死亡,死亡率为44.6%。74例真菌血症患者住院时间2~299 d,其中59例患者均有≥2种基础疾病,而且大多数来源于ICU,患者均有不同程度的发热,体温波动在36~40℃,其中体温≥38℃的有56例 (75.68%,56/74),白蛋白降低的有64例 (86.49%,64/74),并伴有降钙素原和超敏C反应蛋白升高。

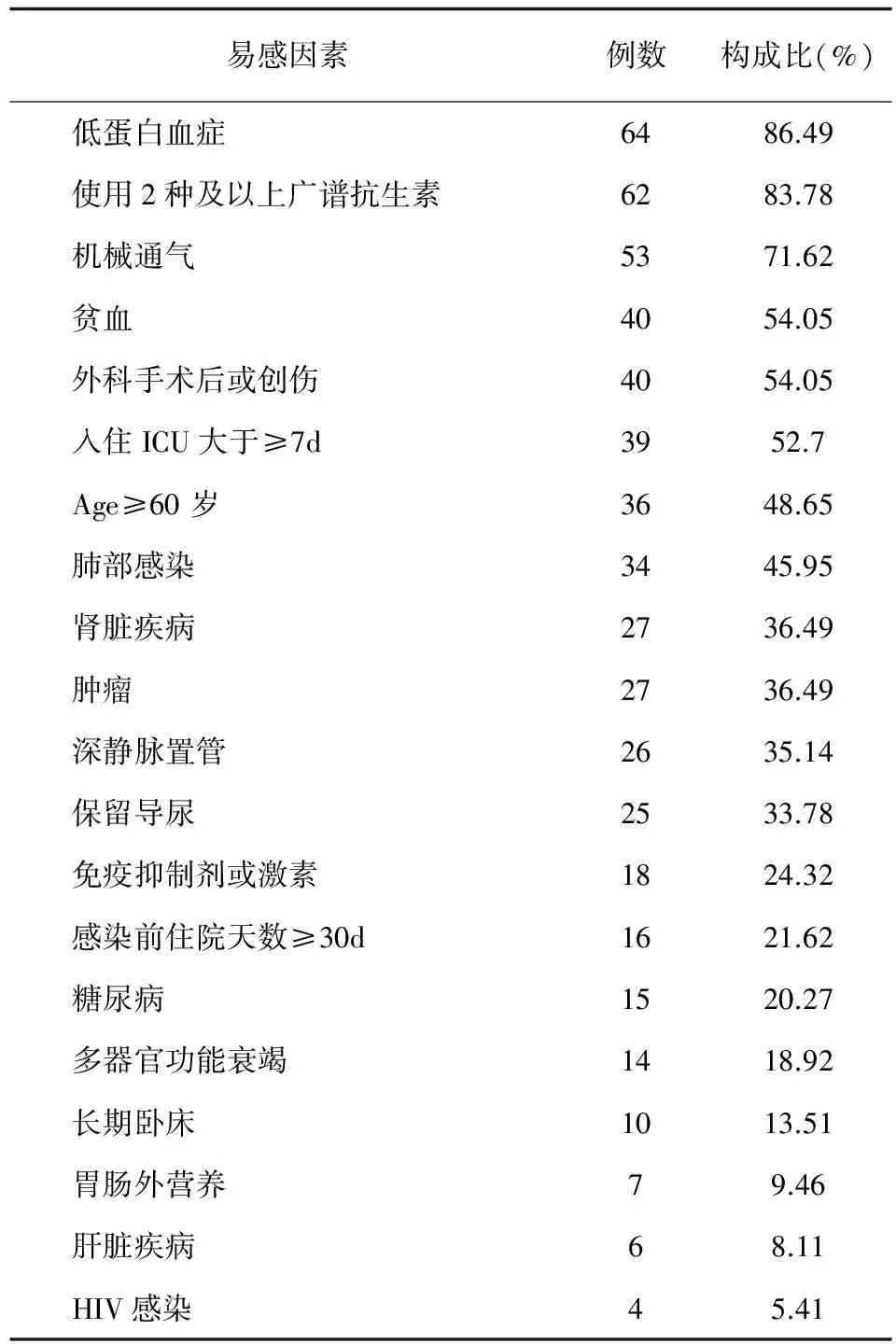

本研究组患者大多数均有基础疾病,其中低蛋白血症 (64例,占86.49%)和贫血 (40例,占57.14%);恶性肿瘤和肾脏疾病 (各为27例,占36.39%);其他分别为糖尿病、多器官功能衰竭、肺部感染、复合性创伤等。其他的易感因素如感染前使用2种及以上广谱抗生素62例 (83.78%)、机械通气53例 (71.62%)、创伤或外科手术史患者40例 (54.05%)以及住ICU≥7 d患者39例 (52.7%,见表1)。

2.2 真菌菌血症菌种分布

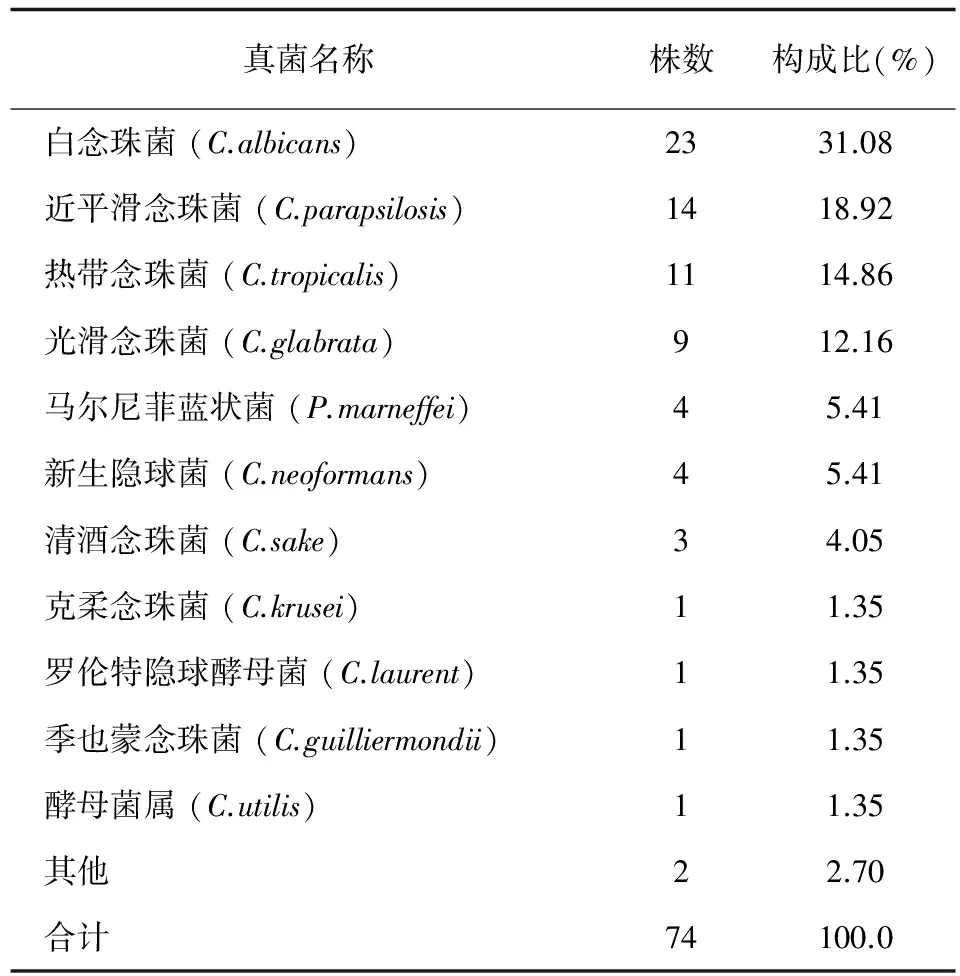

从74例真菌血症病原菌分析结果看出:念珠菌共65株,为真菌血症主要病原菌,其中白念珠菌23株 (31.08%),其次为近平滑念珠菌14株 (18.92%)、热带念珠菌11株 (14.86%)、光滑念珠菌9株 (12.16%)。此外,4例HIV患者感染了马尔尼菲蓝状菌 (Penicilliummarneffei);5例患者感染隐球菌 (见表2)。

表1 74例真菌血症易感因素

3 相关危险因素分析

3.1 单因素分析

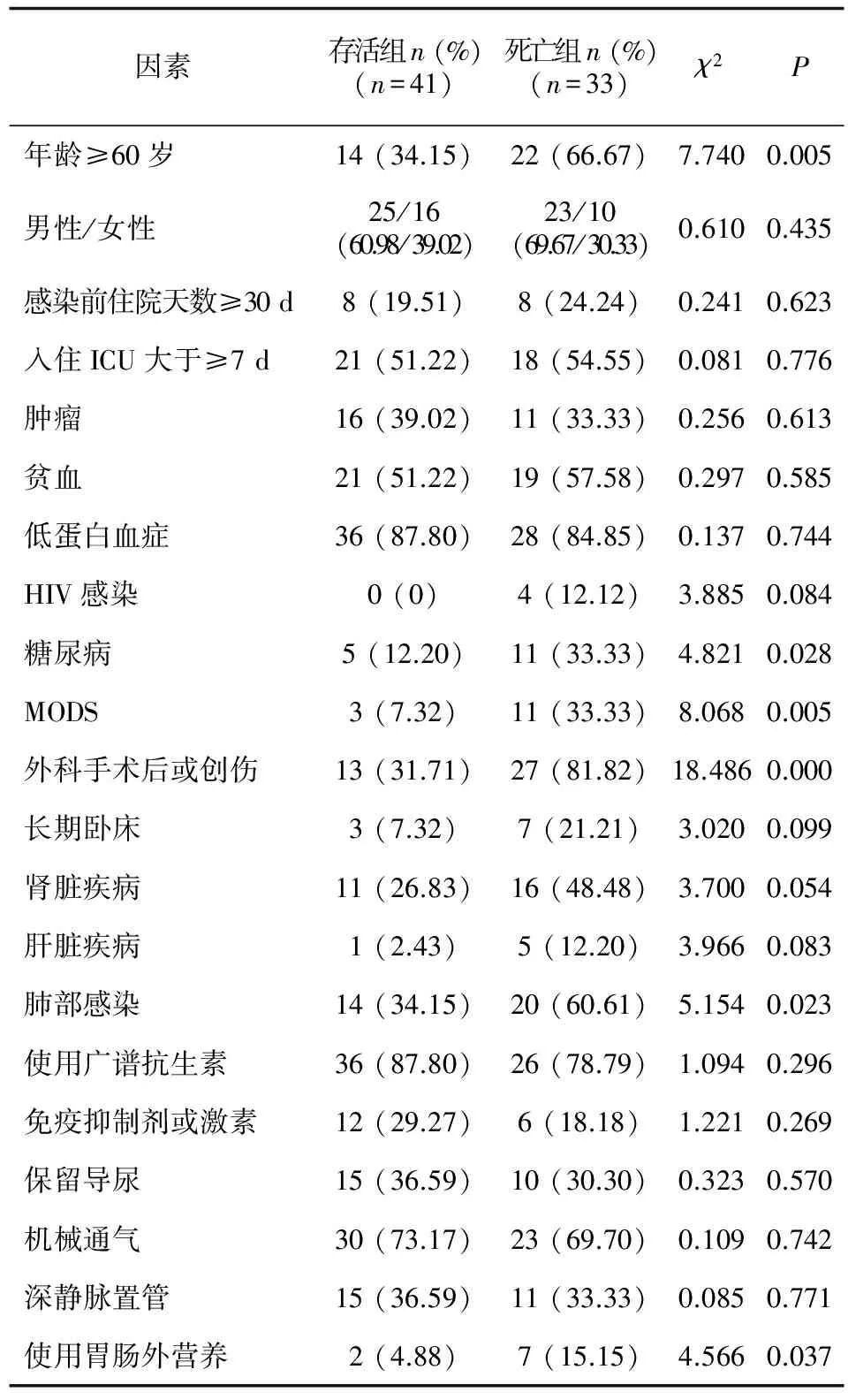

单因素分析结果显示患者高龄 (≥60岁)、发生多器官功能衰竭 (MODS)、糖尿病、肺部感染和外科手术后或创伤,在存活组和死亡组间具有显著性差异 (P<0.05,见表3)。

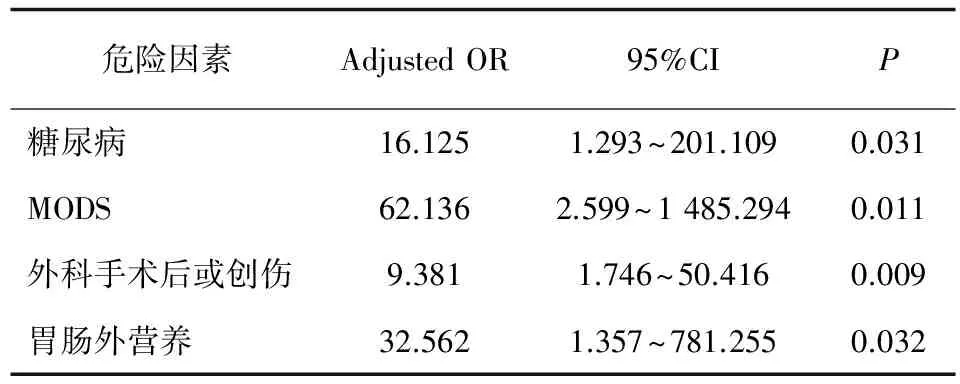

3.2 Logistic多元回归分析

将上述所有可能成为真菌血症的易感因素纳入Logistic回归分析。结果显示外科手术后或创伤、发生多器官功能衰竭 (MODS)、糖尿病、胃肠外营养这4项指标具有统计学意义 (见表4,P<0.05),可认为这四个因素是真菌血症死亡的独立危险因素。

表2 真菌分离株的分类及构成比

注:包括阿萨丝孢酵母,埃切/卡森德巴利酵母菌

4 讨 论

真菌血症属于侵袭性真菌病 (invasive fungal infections,IFI)的范畴[3],由于临床表现不典型,易被患者的基础疾病所掩盖,所以通常需要侵入性的组织活检和血培养来确诊。侵入性组织活检因患者的病情限制而难以进行,真菌在血液中停留时间短,随后在侵入器官和组织中生长,导致血培养阳性率较低。众所周知,近年来,广谱抗生素、免疫抑制剂、皮质激素的广泛应用,导管介人技术、器官移植、胃肠外营养等治疗手段的开展,肿瘤、血液病等免疫功能低下患者逐渐增加,这些因素与真菌血症持续增加密不可分。文献分析也发现:①真菌血症患者大多数存在严重的基础性疾病,免疫机能低下,病情危急;②并存易感因素多,基础疾病难以治疗,给抗真菌治疗带来诸多挑战和困难;③早期诊断真菌血症有一定难度,当获得确诊资料时,患者病情极其危重,这些都延误了准确、及时的抗真菌治疗。以上因素是导致真菌血症死亡率逐年上升的主要原因,值得高度重视。

对74例真菌血症患者资料回顾性分析发现:①患者年龄大,以老年患者居多;②住院时间长,平均47.70 d;③多数患者有1种或1种以上的基础性疾病;④多数患者有侵袭性操作,如气管切开或插管等;⑤高达87.5%以上的患者为院内感染;⑥发生真菌血症前,多数患者有广谱抗生素、免疫抑制剂和激素应用史;⑦半数以上患者入住ICU,其中14例患者多器官功能衰竭。这些特点都是导致患者深部真菌感染的高危因素。由于真菌血症并无特异性的临床症状和体征,伴有多个器官受累而出现多样症状,并且患者常合并细菌感染,因此临床上早期诊断真菌血症较困难,导致治疗延误。因此,深部真菌感染高危患者出现热型改变或不能用原发病来解释病情变化时,高度怀疑真菌血症的可能,及时采血进行真菌培养,以免误诊或漏诊。

表3 74例真菌血症单因素的组间分析

表4真菌血症死亡危险因素的Logistic回归分析

Tab.4Logistic regression for identifying the risk factors for fungemia-related death

危险因素AdjustedOR95%CIP糖尿病16.1251.293~201.1090.031MODS62.1362.599~1485.2940.011外科手术后或创伤9.3811.746~50.4160.009胃肠外营养32.5621.357~781.2550.032

74例真菌血症患者,分离出65株念珠菌 (65/74,86.5%),说明念珠菌仍为真菌血症的主要致病菌。念珠菌主要有白念珠菌 (31.08%)、其次近平滑念珠菌 (18.92%)、热带念珠菌 (14.86%)和光滑念珠菌 (12.16%),这与文献报道相似[4-5]。在此次调查中还发现了4例马尔尼菲蓝状菌,此菌为艾滋病 (acqurired immunodeficiencu syndrome,AIDS)患者常见的机会性感染病菌,AIDS患者合并PSM感染者死亡率较高,本资料中的4例患者均为HIV感染患者,伴有贫血、肝功能不全等基础疾病,最终4例患者均未能治愈。74例患者,有33例患者死亡和6例未控制感染而出院,6例未治愈而转院,这说明了真菌血症患者的治疗效果非常差。这主要是因为多数真菌血症患者在其部位合并真菌或细菌感染,其中45.95%患者合并肺部感染,患者是全身性和混合性感染,所以治疗相当棘手。

对死亡组和存活组危险因素分析,结果显示:在20余项观察指标中,患者高龄 (≥60岁)、发生多器官功能衰竭、外科手术后或创伤、糖尿病、肺部感染和胃肠外营养等6项指标,在两组间有显著性差异 (P<0.05),可能为真菌血症死亡的危险因素。通过对这6项危险因素进行Logistic多元回归分析,结果表明:发生多器官功能衰竭、外科手术后或创伤、糖尿病和胃肠外营养为真菌血症死亡的独立影响因子。高龄患者是真菌血症高发人群,可能与老年患者常合并严重基础病病、恶性肿瘤化疗、长期使用大剂量糖皮质激素等因素,导致老年患者免疫力下降以及长期使用广谱抗生素 (如碳青霉烯类抗生素)使菌群失调,患者MODS,其免疫系统受到破坏,真菌感染是必然,真菌一旦感染也就加速其死亡。外科手术后或创伤由于为侵袭性操作,再加上大型手术破坏了人体天然保护屏障,给真菌感染创造了条件和机会。外科手术后或创伤患者免疫力亦受到破坏,所以也成为死亡独立影响因子。糖尿病患者,由于高血糖可以抑制白细胞和吞噬细胞吞噬异物能力和趋化性,再加上糖尿病患者并发症多,机体抵抗力差,易导致菌群失调,所以真菌感染率高,死亡率高。许多研究证实,胃肠外营养可导致胃肠道黏膜萎缩,屏障功能降低,肠道正常存在的真菌移位而出现真菌血流感染;另外,高渗的静脉内营养液是病原微生物良好的培养液,特别适合真菌生长,因而使用胃肠外营养也是真菌血症的高危因素。分析资料发现:在引起真菌血症的各种易患因素中,医源性因素是最主要的,与目前国内外的观点一致[6-7],值得临床高度重视。

真菌血症患者病情危重、疗程长、费用高、预后差,因此,时常警惕高危人群,提高血培养送检率以确诊病原菌,针对性治疗,提高疗效。当真菌血症患者有MODS、外科手术后或创伤、糖尿病以及实施胃肠外营养等死亡独立危险因素时,应当高度重视,积极治疗,加强医院感染控制,以降低死亡率。

[1] 林之光,陈波斌,许小平,等.院内真菌感染的临床特征及相关因素的研究[J].中华临床医师杂志:电子版,2012,6(2):439-444.

[2] 陈永红,苏文霞,陈中举,等.真菌血症患者临床特点及真菌分析[J].中华医院感染学杂志,2014,24(5):1118-1120.

[3] De Pauw B,Walsh TJ,Donnelly J,et al.Revised definitions of invasive fungal disease from the European Organization for Research and Treatment of Caneer/Invasive Fungal Infections Cooperative Group and the National Institute of Allergy and Infections Diseases Mycoses Study Group(EORTC/MSG)Consensus Group[J].Clin Infect Dis,2008,46(12):1813-1821.

[4] Zhang XB,Yu SJ,Yu JX,et al.Retrospective analysis of epidemiology and prognostic factors for candidemia at a hospital in China,2000-2009[J].Jpn J Infect Dis,2012,65(6):510-515.

[5] 张晓兵,龚雅利,府伟灵.69例真菌血症临床回顾性分析[J].中华医院感染学杂志,2009,19(14):1895-1897.

[6] 于钟,姜骏,廖日房,等.真菌血症的死亡危险因素及预后分析[J].南方医科大学学报,2008,28(11):20-21.

[7] 许夕海,余鑫之,熊自忠,等.69 例真菌性败血症的临床分析[J/CD].中华实验和临床感染病杂志:电子版,2012,6(2):129-131.

Retrospectiveanalysisofepidemiologyandprognosticfactorsfor74fungemia

YE Min-na,ZHANG Xiao-bing

(DepartmentofLaboratorymedicine,thefirstaffiliatedhospitalofchongqingmedicaluniversity,Chongqing400016)

ObjectiveTo analyze the incidence,clinical features and the predisposing factors of fungemia,and investigate the risk factors for death due to fungemia and guide clinical treatment and hospital control.MethodsThe data of predisposing factors,distribution of fungus,treatment and outcomes of 74 patients with fungemia from January 2014 to March 2015 were analysed,retrospectively.The clinical data of 74 patients with fungal disease were divided into survival group and death group.Based on the results of univariate analysis,the data were analyzed using logistic multiple regression,and then the significant differences of survival group and death group were compared.ResultsFungemia had many predisposing factors with high mortality rate (33/74,44.6%).Candidawas the most prevalent species isolated.Univariate analysis revealed significant differences between the cured/improved cases and the fatal cases for 6 variables,including advanced age,multiple organ dysfunction syndrome (MODS),diabetes,lung infection,surgery or trauma and parenteral nutrtion therapy.Logistic multiple regression analysis showed that MODS,diabetes,surgery or trauma and parenteral nutrtion therapy were the independent risk factors for fungal septicemia-related death.ConclusionCandidaspp.were the major pathogens.MODS,diabetes,surgery or trauma and parenteral nutrition therapy were the independent risk factors for fungemia related death.Isolation of pathogens,antibiotic susceptibility test and correct choice of antifungal agents in high risk patients are critical for the management of patients with fungemia infection.

fungemia;risk factors;Candidaspp.

[Chin J Mycol,2017,12(5):274-278]

R 519

A

1673-3827(2017)12-0274-05

叶敏纳,女 (汉族),本科,中级技师.E-mail:394762638@qq.com

张晓兵,E-mail:xhpg85@aliyun.com

2016-08-27

[本文编辑] 王 飞