试析如何优化数学概念建立的教学过程

2017-12-11李敏

李敏

[摘 要]通过情境创设巧妙呈现概念关联的实例,先让学生建立起感性认识,有助于学生将感性认识深化为理性认识,再进行科学合理的比较以及变式练习,帮助学生进一步理解概念的外延,最后的反思回顾,有助于学生将所学知识与学习过程转化为相应的学习策略。

[关键词]角的认识;概念建立;前概念

[中图分类号] G623.5 [文献标识码] A [文章编号] 1007-9068(2017)29-0030-02

数学概念是学生掌握知识的基础。如果课后学生能完整流利地说出概念,但写作业时照样错误不断,这说明学生并没有真正经历概念形成的过程,没有真正形成对概念的认识。如何在概念课教学中引导学生把核心概念加以理性的总结,成为概念教学成败的关键。近年来,我校以备课组为单位,不断切磋与探索培养学生数学思维的课堂,现以“角的认识”中的概念教学为例说明如下。

一、情境铺垫,定向概念目标

目标是教学的风向标,情境具有吸引学生注意力的作用。情境设计的好坏在于能否激发学生的探究热情,引导学生将思维定向于当前概念的探究。

例如,在教学“角的认识”时,有位教师这样创设问题情境:出示长方形、正方形、梯形、平行四边形、圆形,要求学生把这些图形分成两类。

生1:前四种图形为一类,圆单独为一类。

师:为什么?

生1:前边四种都是四边形,圆不是。

生2:前四种图形都有角,圆没有角。

师(画一个月牙形):现在又该怎么分?

生3:月牙形有两个角,所以与四边形归为一类。

生4:月牙形不是角,因为我知道角的两条边必须是直的,不能弯曲。

师:那到底什么是角呢?这节课我们就来研究这个问题。(板书:角的认识)

上述过程中,学生对月牙形的分类产生了分歧,生3认为月牙形有两个角,那是基于经验中的“角”的认识——有个尖端,这是学生内在的数学前概念知识,这种知识让学生对数学中的“角”产生了模糊的认识,因此不管对错与否,都应该成为教学的起点。这位教师的高明之处是借此为接下来的教学提供了依据,而且这个导入过程并没有运用具体生活故事为情境,简洁明快地进入主题后便引发了学生的争议,这一争议成为学生求知的源头,为学生的探究提供了内驱力。

二、呈现例子,了解概念属性

概念是抽象的,教师必须为学生提供足够的形象化的实例来引导学生理解概念。帮助学生建立概念的实例可以分两类,一类是符合概念特征的正确实例,另一类则是不符合概念特征的干扰性实例。学生要能够把这些实例分成两类,并说出分类的理由是什么。一般而言,如果是简单的、学生易懂的概念,教师可以同时展现正反例子,让学生找出并建立分類标准;如果是较难的概念,则尽量先出示符合特征的实例,让学生建立概念的正面印象,然后才出示反面实例,让学生在辨别中进一步增强对概念的理解。

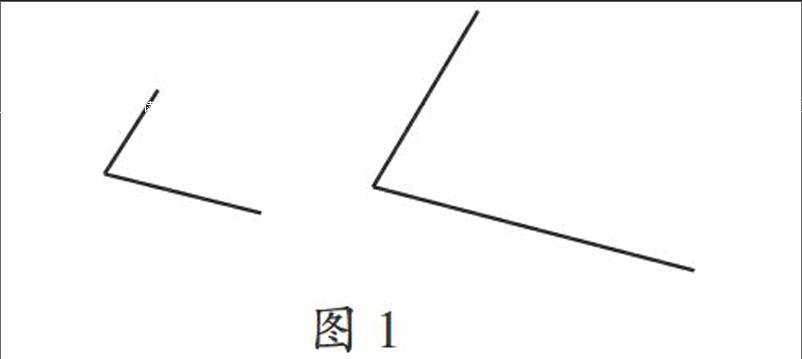

例如,人教版教材二年级上册的“角的初步认识”的内容只需要学生认识到“从一个点出发画两条线就是角”就可以了,到了四年级上册则需要学生理解“角是从一个顶点出发所画的两条射线所构成的图形”。四年级上册的角是紧接着“射线与直线”的概念来学习的,这就使概念之间的关系显得更为密切,学生理解角的概念也更为容易。这里学生对“角的大小”的理解是一个难点。教师可以让学生探究:在透明的纸上画两个角,而且角的两边都画5cm长,两个角的大小是否一样大?让学生回答后再将这两个角进行叠加比较,学生就会发现“当两个角的一边重合时,两个角的另一边并不重合,也就是其中一个角的叉开程度大”,初步理解“角的大小”这一概念。最后,让学生对角的大小进行语言描述,教师出示图1,先让学生目测后比较两个角的大小,然后通过丈量与叠加两种方法发现两个角是一样大的。

三、比较联系,强化概念本质

对于同一体系或者类似概念的比较有助于强化概念的本质,促进概念在头脑中建立。对于角的大小的概念,还需要让学生在比较大小后进一步判断:角的大小为何与角的两边所画长短无关?篮球场外框有四个直角,这四个角与桌子边的四个直角的大小是否一样?这就进一步排除了原来学生头脑中存在的图形大小对角的大小的干扰。对此,教师还可以联系生活提问:“人的年龄大小是不是通过身高就可以比较呢?”再通过“射线是无法度量长度的,所以角的边只代表了射线的一部分,由边的长短来比较角的大小是没有意义的”这样的讲解,就能培养学生分析事物看本质的习惯。

四、列举变式,界定概念外延

学生对概念的理解往往具有片面性,比如有学生认为角有三类——直角、锐角、钝角,有的学生则进一步加入了平角与周角。尽管小学阶段只给出了这五种角,但并不代表角的所有种类就只有这五种,比如250°、390°、1080°的角。为了日后学习的需要,教师可以适当提醒学生:今后我们还会学习超过360°的角,你也可以算一算15秒的时间秒针走了多少度?30秒、45秒、60秒、75秒、180秒呢?

又如,对于同一种角,摆放的位置与形状等都会干扰学生对角的认识,这时,教师就需要通过不同的图形来帮助学生强化认识。比如对于直角,可以请学生找出图2中有几个直角。变式的呈现一般在练习中进行,围绕概念所展开的练习切忌简单重复。

五、反思回顾,探索概念化过程

反思概念生成的过程,目的是为了形成思维的策略与探究的方法。由于学生前概念的状况不一,学生概念形成的过程既有一定的共性,也有其个性。教师应引导学生回顾概念形成的过程,促进学生思维的碰撞。

第一步,回顾今天学会了什么。比如:什么是角?角的两边有什么特征?角的大小是由什么决定的,为什么?角有哪些种类?

第二步,回顾学习过程。我是怎么理解角的?这里最容易出错的是哪一点?我希望大家可以怎么理解?

第三步,回顾学习心情。今天的学习给我带来什么样的心情?为什么?

第四步,“瞻前顾后”。今后的学习中我会注意什么?

总之,概念是数学思维的基本元素,“千里之行,始于足下”,以每一个概念的建立过程为教学的切入点,让学生在动手、动脑、动嘴中理解与掌握概念,就能促进学生扎实掌握概念,最终形成完整的知识与能力体系。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 林武.数学概念教学的误区分析及对策研究[J].教育评论,2014(8).

[2] 李晓梅.如何进行有效的小学数学教学设计[J].课程·教材·教法,2007(2).

(责编 金 铃)endprint