立德与伯德:第一批入蜀的西方女性

2017-12-05杨颖

杨颖

1891年,鸦片战争爆发的次年,重庆以“约开”的形式被迫向英国开放通商,中国西部亦成为外国人争相探索之地。艾丽西娅·立德与伊莎贝拉·伯德成了第一批来到成都的西方女性,她们有着不一样的身份,不一样的视角,但都一样记录了辛亥革命前的成都。

立德夫人:辟川江,放双足

艾丽西娅·立德,是著名英国商人阿琦波德·立德的妻子,大家都亲切地称之为立德夫人。立德夫人是著名的社会活动家,几乎走遍了中国南方所有的通商口岸。她在华生活了将近20年,由于当时探索西部的外国人这一群体并未受到广泛的关注,往往将她的著述误以为是其丈夫所为,殊不知立德夫人亦是一名传奇的女子。

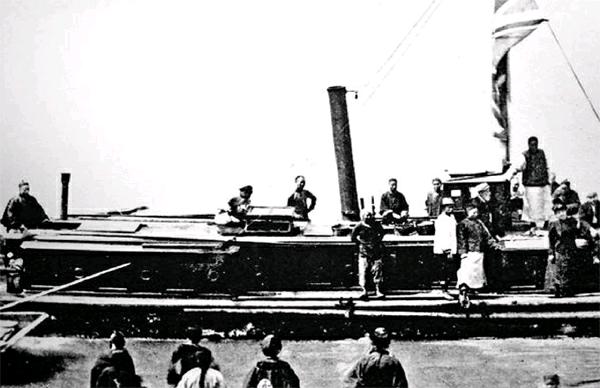

1898年3月,进入川江的第一艘外国轮船利川号。1898年2月15日,英国人立德以“实现重庆真正开埠”为名,自任船长与轮机长(大车),领着他那条小轮船“利川号”,從宜昌试航川江,于3月8日清晨终于到达重庆,成为进入川江的第一艘外国商轮。图/江南提供『FOTOE

“蜀道难,难于上青天”,既是指巍峨的高山,亦是指暗礁险滩危机四伏的河流。曾有很多人尝试过入川的水路,都无功而返,大船开不进去,小船难以抵挡风浪,与险峻崎岖的山路构成了四川的天然屏障,四川显得愈发神秘,吸引了很多西方人的前赴后继,阿琦波德·立德便是其中之一。早在1883年,立德便对川江航线做出过一番探索,认为川江具有通航的可能性。这种看法在西方引起轰动,立德算是小有名气的中国“淘金者”了。艾丽西娅从小崇拜哥伦布,自然仰慕立德的勇气与见识。1886年,41岁的艾丽西娅与46岁的立德结为连理,共同开始探索巴蜀之旅。

1895年,重庆在被列为通商口岸之前,并没有真正的法令支持西方列强开发四川内陆。四川内地因此并未受到太多西方资本主义的影响,川江航线大都由依靠木船为主的船帮占领。1888年,立德夫妇俩打造多年的“固陵”号轮船准备试航川江,由于声势太大,引起当时以木船为生的商人们的警惕。在他们的反对下,清政府为保证各方势力的平衡,不再支持立德夫妇置轮入川。

十多年过去了,开辟川江航线的事一直萦绕在立德夫妇心头。1895年重庆通商口岸的正式开放,立德夫妇再一次将置轮入川的事提上了日程。1898年2月的一天,微风和煦,水量充足,立德夫妇在游船“利川号”上,开启了入川的征程。“利川”号船长55英尺、宽10英尺,总重10吨,每小时可行9海里。他们先由汉口进入宜昌,再从宜昌驶入重庆,经过了20多天的艰难跋涉,“利川”号终于在3月8号晚到达了重庆朝天门码头。探航的成功对立德夫妇而言是人生旅途中浓墨重彩的一笔。因为这段航线的开辟,四川变得近在咫尺,更多的西方人涌了进来,从某种程度上打开了四川的大门。

探索川江航线的同时,立德夫妇深入到四川人的生活之中,经常与当地人同吃同住。身为女性的敏锐感触,让立德夫人注意到当时中华大地上根深蒂固的文化陋习——“缠足”。当她目睹妇女们那扭曲残忍的双脚和坏死掉落的脚趾头时,她立下了为之奋斗的事业——放足,由此成立了“天足会”,并担当第一任会长,在中国的各大城市奔忙宣传。

据《成都志》记载, 1894年,立德夫人在成都玉龙街演说并教唱《勿缠足歌》,宣传放足观念,为成都妇女播下自由的种子。立德夫人的事业并没有那么顺利,在其著作《穿蓝色长衫的国度》中,开篇第一句便提到了劝说放足受挫的感觉——如小时候第一次踏进冰冷的海水。但是她的努力深深影响了当时初来成都的一名加拿大女医生——启希贤,这名女医生之后亦投入到了在成都宣传放足运动的事业中,并在成都开办了四川最早的妇女儿童医院——仁济女医院,是如今华西医院的前身之一 。立德夫人在华20多年,辟川江,放双足,受到国人尊敬,胡适也曾赞道“诚哉巾帼之伟人,海邦之益友也。”

伯德: 第一个拍下都江堰的人

如果说立德夫人在中国拥有大量的粉丝,那么稍晚来到巴蜀大地的伊莎贝拉·伯德则拥有遍布欧洲的粉丝。她是英国皇家地理协会第一位女性成员,有世界百大探险家之名。伯德出生于1831年,比立德夫人大14岁。伯德小时候便体弱多病,19岁时还做了脊椎肿瘤切除手术,这次手术之后给她落下了失眠和抑郁的后遗症。医生建议她多到户外活动来进行后续治疗。这个建议无疑是给小伊莎贝拉打开了新世界的大门,从22岁开始,她踏上了环游世界的征程。来中国之前,她的行迹已遍布北美、中东和亚洲。

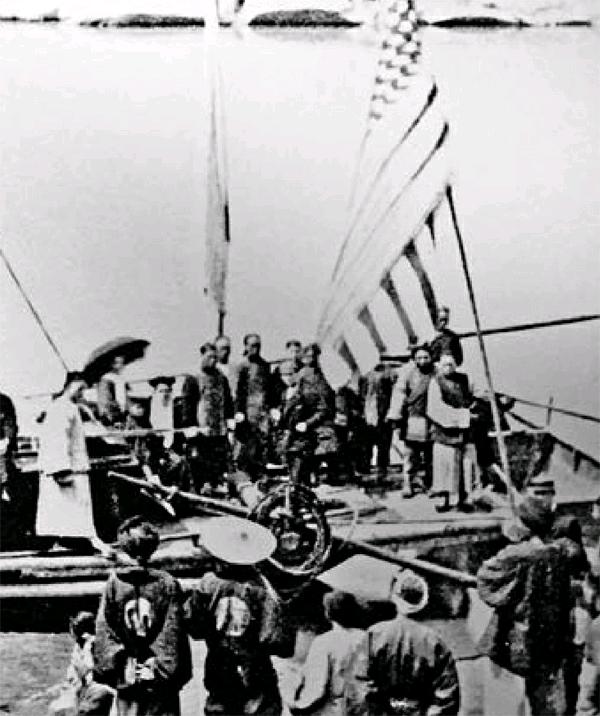

当伊莎贝拉·伯德踏上这片广袤的大地时已是67岁高龄了,那时的她身患多种疾病,血脂性心脏衰弱、肺部感染、痛风和周期性脊椎萎弱同时加诸其身,可依然难以抵挡她的探险热情。1898年2月的一天,伊莎贝拉·伯德从上海出发了,先乘轮船到达宜昌,再坐帆船从宜昌出发,穿过壮丽险峻的长江三峡到万县,从万县走陆路到达成都,再以成都灌县为基点往西继续考察了汶川、理县、梭磨等地。这趟旅程使伊莎贝拉·伯德成为了最早进入中国西部的西方女性探险家。此次的考察耗时五个月,给西方了解神秘的中国西部提供了第一手的资料。

(上)伯德拍摄的二王庙屋顶。(下)伯德拍摄的部江堰的廊桥。

endprint1898年4月初,伊莎贝拉·伯德赶往成都灌县,准备参加当地每年清明节都要举行的放水仪式。经过彭州的洛家寨时,伯德遭遇到了众多当地人的围攻,不断有石头扔向她乘坐的滑竿。伯德的帽子被打飞,扔到耳背的石头让她当场晕过去,并留下了长达一年的后遗症。事后,伯德在日记中这样写道:“通常,只有懦夫才从后面攻击。”此后伊莎贝拉在旅行时都会随身携带一把左轮手枪自卫。

当地居民的围攻,并没有影响到伊莎贝拉·伯德考察的热情。她在灌县安心疗养,并以此为立足点,对什邡、新都等成都周边城区进行考察。长时间的滞留使伯德对当地有了更加深入的了解,仅灌县到成都的大路,她就来回走了三次,每一处特别的建筑物都会仔细观赏和记录。

除了将所见所闻记录在日记中,伯德还使用了当时最新流行的记录工具——摄像机。她在1899年著作的《扬子江流域及以外地区》一书中,插入四川之行的113张图片,给晚清的四川保留了许多珍贵的影像资料,四川因此而开启图像记录历史的时代,伊莎贝拉·伯德因此成为了第一个用相机拍下了都江堰、汶川和阿坝羌碉存照的人。当时的欧洲媒体评价此书为“十九世纪末,一本最耀眼的,彻底证明中国价值的书”。

不一样的视角和思考

一百年前,来华旅行的外国人士,经常会彼此翻阅对方的游记叙述,以求获得更广阔的视野,立德与伯德也不例外。这两位最早一批来到成都的西方女性,旅行之途虽不尽相同,但成都都成为了她们游记中的重要一环。她们俩不同的关注角度,不同的叙述方式,给我们呈现了更立体的百年前的成都。

她们在成都及周边地区考察时,对一般阶层的着装进行了描述。立德夫人和伊莎贝拉·伯德都提到这里的男子不同于别处,全都在头上扎个蓝色头巾,而伯德则更有科学探索精神,她认为这里的男子普遍带头巾是由于防护的功能,因为在四川潮湿的环境使得中暑这一现象很普遍,而男性普遍剃了头,所以只能依靠小毛巾保护。

对于四川女子,立德夫人关注的是美貌,“四川同时还是美女集中的地区,她们大部分有着红扑扑的脸庞,娇羞而美丽,大眼睛水灵灵的。”伊莎贝拉·伯德则被成都女子的气质吸引,“在这个地区里,看见外表健康的高个子‘大脚妇女使人喜欢,她们外着长袍,头上插着玫瑰,像在满洲一样,站在门口与她们的朋友说话,男女不避,有点像英国妇女那样安闲与自由。”伯德特意将大脚表述出来,可见当时在成都,女性有一双大脚,反而是比较特殊的情况了。

(上)身穿中式服裝的伊莎贝拉·伯德。(下)晚年的伊莎贝拉·伯德。

立德夫人把放足作为她在华奋斗的事业,伯德则多是站在旁观者的角度,运用客观理性的视角分析。她往往着眼于对中国女性缠足的社会状况分析,在游记中记录到“没有裹脚的女人是没有机会结婚的,如果一个新郎发现他的新娘有大脚的话,他可以立即将这个新娘赶回娘家,这在人们的观念中完全有充足的正当性。”她对妇女们扭曲病态的脚的描述依然是数字化的“不超过4英寸长”。对于中国女性的缠足现象,伯德竭力克制自己的感情,用冷静客观的口吻展现了这一残酷的社会陋习,很少对他者进行评判,而立德则是用行动来反映了这个陋习是多么地根深蒂固。

除了传承已久的传统习俗,立德夫人与伊莎贝拉·伯德也记录下了受时代影响的成都。从1895年到1900年义和团运动爆发的这段时间,外国人与中国人的关系十分紧张。她们二人都不约而同地记录了当地人对她们的敌视情绪,立德夫人还专门另辟一章写了1895年的成都教案——教团房屋悉数被毁,当时的外国人全都撤离了成都。伊莎贝拉·伯德在灌县遭人袭击后,她也记录道,“吃小孩的故事广为流传,我确信人民相信传教士是干这种事的老手。因为在随后的场合,走遍成都,我观察到当我们外国人进入一条较穷的街道,许多人就抱起他们的婴儿急急忙忙地进入屋内。”

她们也记录了当时成都浓厚的宗教氛围。立德夫人在前往成都的路上,注意到了接连不断的庙宇和其他功能的建筑物,“成都这座城市的建筑物的顶部曲线很美,而一栋外国房子耸立其中,窗子与墙体之间不成比例,楼顶的屋檐没有一点弯度。不论是中国或欧洲的建筑师,都不会这么盖房子。这房子与周围极不协调,就像走调的音乐。从小习惯建筑美学的人们看见这房子,当然很生气。”

伊莎贝拉·伯德则聚焦当时成都的地标建筑文殊院,“有的寺庙极其出色,特别是北门附近的文殊院”,并测定其建于13世纪,“时至今日越发恢宏和壮丽”。伯德还将成都与中国其他城镇比较,直截了当地评价,“四川省省会成都府是大清王朝最好的城市之一,主要街道宽阔,完全用石板铺成,非常清洁,当你走在街上,你很难相信置身于中国的街道上。”

经历和个性的不同,也让立德和伯德的关注点不同。立德夫人长期在四川,与当地百姓同吃同住,所以她更多关注的是民风民俗,对四川是一个渐渐深入理解的过程。譬如她写到四川人很看重祖先的牌位,她想要帮他们清扫落在牌位上的灰尘,可是遭到激烈的反对。

由于在中国的时间不长,伊莎贝拉·伯德的游记没有立德夫人那么深入,而是反映宏观的经济生活和社会现象。深入川西腹地的经历,让她对成都的经济贸易有全面的了解。伯德注意到成都与藏区进行大宗交易,包括大黄、药材、毛皮,其中最主要的是麝香,这也是为何当时的成都满街弥漫着浓烈的麝香味。她还注意到四川当时许多土地上都种植罂粟,成都周边鸦片泛滥,沾染鸦片的人很多都是中下阶层的劳动群众。她聘用的随行者也是鸦片吸食者,旅程经常因为他们的烟瘾犯了而停止。鸦片的泛滥使得伊莎贝拉·伯德对中华民族的处境陷入了深深的担忧中,她认为鸦片的确给中华民族带来了灾难,而且极有可能将这个伟大民族生生不息的生命力消耗殆尽。

作为第一批入蜀的西方女性,立德和伯德的记录提供了不一样的视角。同样是女性,一个感性,一个客观。不同的观察视角和叙述风格,让我们看到了100年前更为真实和完整的成都。endprint