华西坝的洋学堂

2017-12-05李翠华

李翠华

1917年,新文化运动在北京、上海的大学里如火如荼地进行。成都的华西坝上,一所外国人创办的大学正在崛起,给成都带来医疗、教育、建筑和生活等方方面面的变化。成都的国际化从这里开始,这里实现了最初的中西文化融合。

洋学堂里的中国学生

百年前,成都锦江之南,南门外二里许,一栋两层楼的临时房屋里,几个身着长衫、头戴瓜皮帽的年轻人,在外国教师的指导下,运用当时最先进的医学仪器做实验。他们的学校叫华西协合大学,脚下的那片土地因校得名“华西坝”。他们所读的医科刚成立3年,大学本身的历史也不过7年。

年轻人当中有个叫黄天启的,天资聪颖,原籍青神县,后来去乐山投靠亲戚,父亲是裁缝,母亲在教堂帮工,家境清贫。对他来说,读书原本是遥不可及的梦想,更别提学费昂贵的西式大学。幸运的是,他遇到了谢道坚。

际德堂正面,中式屋顶上有西式烟囱。

十四岁那年,黄天启随母亲在乐山白塔街教堂帮工,干活时常常被教堂学校的读书声吸引。传教士谢道坚见他聪明,让他半工半读。穷孩子黄天启接受到了当时昂贵的西式教育。小学毕业后,黄天启又考入了成都华西协合中学堂。学堂的门槛很高,不仅成绩要求高,学费也高。在谢道坚的资助下,黄天启又顺利完成学业,升入华西协合大学。

当时的中国,像黄天启这么幸运的人并不多。他所在的医科,第一届只招收了9名学生。华西协合大学1910年入学的第一批学生,文、理科总共也才招了11名学生。即使入学了也不一定能毕业。中国学生比较习惯背背写写,不太适应西式教学。让外国老师们哭笑不得的是,学生们上体育课时,也总是穿着长衫,因为在当时的中国,在公共场合不穿长衫被认为是不得体的行为。于是,激烈、对抗性的篮球比赛,变成长衫学生围个圈,斯斯文文地扔篮球。

除中国文史外,华西协合大学的课程大多采用国外教材。文科设哲学、教育、英文、西洋史学和综合文科5个系,理科设生物学、化学、数学、物理学4个系。对学生们来说,化学很有难度。加上学校要求严厉,不到一年,第一批学生就走了三分之一。1915年,第一批学生毕业时,仅有两名学生顺利毕业,分别拿到哲学和教育学学士学位。当时的中国并没有实行学位制度,直到20年后民国政府才正式颁布《学位授予法》。所以华西协合大学是四川乃至西南最早实行学位制度的高校,这要得益于华西采用的西方教育体制。

1917年,华西协合大学只有一名毕业生,名叫干小峰。实际上,从1916到1918年,这所大学都只有一个毕业生。干小峰是一个不折不扣的学霸,原名干如松。他先是在四川高等学堂学习,以优等毕业生的身份毕业,后来又考入华西协合大学哲学系,不知在入学前,还是入学后改名。干小峰是目前所知的中国大学双文凭第一人。他毕业后成为牧师,在重庆求精中学等教会学校任职,这也是早期大多数华西协合大学毕业生的选择。

也是在这一年,再次改变黄天启命运的人出现在华西坝,他就是来自加拿大的牙科博士——林则。

华西坝的洋教授们

1917年,林则(Ashley W .Lindsay)在华西协合大学创建牙科系,此时距离他来成都刚好十年。林则在多伦多大学获得牙科学学士、牙科理学硕士,大学期间对华西教会的工作产生兴趣,于是向传教团委员会提出申请。1907年春天,林则带着新婚夫人林铁心,踏上去成都的旅途,成为第一个前往中国的牙科医学传教士。这一年,他只有23岁。

1907年5月18日,经历了长时间疲惫的旅行,林则终于抵达成都,第二天就为一名资深的传教士看牙。当时,牙科设备材料迟迟没有运到,只有硬化剂和牙科橡胶。林则发现成都也有石膏,于是购买本地石膏,焙烧后配制成可用的“巴黎石膏”,两天之内成功补好快要断成两半的假牙。林则后来回忆,“如果我们不在此时来到这里,这位患者很有可能不得不把义齿送到上海去修复,无奈地等上几个星期,这么长时间的等待对他日常进食和气质举止都会有不利的影响。” 这名传教士后来成为林则积极的支持者。实际上,来中国的旅行途中,林则已经看过几个牙科急症了。

(左)華西协合大学老图书馆上的脊兽。(右)校园内的小洋楼,洋教授们曾经的住处。

林则所在的教会使团有规定,除非特殊情况,初到中国的两年时间,必须专门用于学习语言。当时成都的很多欧洲人,已经很久没有看过牙科,有的甚至长达8年,于是林则不得不放弃半天的语言学习来从事牙科服务。通过西方人介绍,林则很快被渴望治疗的中国人发现了。越来越多的人找他看病,这种火爆的需求一直持续到他开诊疗室。

随着知名度的扩散,林则每天都要花大量的时间接听电话,甚至影响到工作。于是,他开始拒绝要求出诊的电话,没想到引起了中国富贵太太们强烈的不满。因为迫于礼俗家规,她们一般“大门不出,二门不迈”。当时四川总督赵尔丰的侄女下颌严重坏死,不得不上门找林则。她每次都带着一大批仆人和警卫,成为了街头巷尾关注的对象和茶余饭后的谈资。从那时起林则在这方面就很少有麻烦了,毕竟一个高层官员家的女子可以这样做,那么其他人也可以。为了照顾当时的传统礼俗,林则还把狭小的诊所布置成两间诊疗室,一间男士用,一间女士用。

林则的工作得到广泛认可后,教会又派了一名牙科医生和林则共事,牙科诊所改为牙症医院。林则还招收了两个中国助手,同时教他们牙科修复工艺学。1917年,随着第三名牙科医生的加入,林则在华西协合大学医科里建立了牙科系,并出任主任。endprint

报考的学生很少,加上林则要求很严,牙科系成立后的前两年并没有招收一个学生。林则看中了正在读医科的黄天启,但他并不愿意学牙科。1919年,经过多次劝说后,黄天启终于同意转系,牙科系有了第一个学生。林则使出的杀手锏是,如果黄天启在牙科系毕业,他们将资助他到国外攻读博士。两年后,黄天启获牙科学士学位并留校任教,中国有了第一个自己的专业牙科医生。林则兑现了诺言,送黄天启到他的母校——加拿大多伦多大学牙学院留学。黄天启因此成为中国的第一位牙科博士。

后来,华西牙学院又陆续来了几位美国、加拿大的牙医骨干,教学开始步入正常轨道,毕业生供不应求。华西牙学院成为全国的牙科医学中心,甚至“远东最好的牙医学院”。华西协合大学像林则这样的教授还有好几位。资助黄天启的谢道坚也在华西教妇科、儿科、卫生及公共卫生,此前他曾在乐山的仁济医院工作。启尔德是华西校董会的第一任主席,也是创建医学院的先驱,他在四圣祠北街12号开办的福音医院是四川最早的西医院(如今的成都市第二人民医院)。启尔德的夫人启希贤在惜字宫南街开办了仁济女医院,成为四川最早的妇女医院。这些医院后来都成为医科的教学和实习基地。

洋教授们带给成都的,不仅仅是医疗和教育的变化,还有生活、建筑等方方面面的影响。

虽然四川高等学堂也有洋教授,但是紧闭的大门挡住了市民们好奇的眼光。华西协合大学的校园并没有围墙,成都人得以随意进出,恣意观看洋教授们的生活。每天清晨,“洋娃娃”骑着马儿进城上学。到了周末,外国男女们在刚修好的道路上狂奔,在草坪上隔着网来回拍打一只球……路过网球场的老乡绅,百思不得其解:如果洋人必须把球从网的一边打到另一边去,为什么不雇用苦力呢?

随着时间的推移,华西协合大学开设的田径、球类、体操、游泳等西式运动项目,从最初不受中国学生欢迎,到渐渐被学生接受,并影响到社会上。西式体育运动成为成都风靡一时的绅士运动。

经过几年的经营,到了1917年,荒坟遍地的华西坝已经大变样了:西式园林已初具规模,笔直的道路,整齐的草坪,散落在草坪花木中的小洋楼,还有一大批教学楼正在热火朝天地建造中……

成都的国际化从华西建筑始

1917年,华西坝的工地上,来自加拿大的建筑总监叶溶清奔波于学舍之间,他要保证建筑材料的供给不断,还要和成都当地的建筑工匠们沟通。怀德堂、合德堂正在施工中,还有一批教学楼也在筹划中。

为了节省成本,华西协合大学的建筑材料大多就地取材。青色的砖瓦从望江楼附近的三瓦窑定制。木材取自成都西部的高山,虽然路途较远,但是把木头放进河里,顺流而下,然后在学校北门拦截,倒也方便。铁钉和玻璃就不太好办了,需要从汉口和上海运来,甚至从国外购买。

在叶溶清的工作中,最重要的部分是督工,他要充当成都建筑工匠和远在英国的设计师荣杜易之间的桥梁,保证设计蓝图的实现。

1912年,华西协合大学理事部在英国、美国和加拿大进行广泛的招标,英国建筑设计师弗烈特·荣杜易(Fred·Rowntree)以中西合璧的方案胜出。当时全国各地发生多起教案,成都也有不少民众反感传教士的活动。荣杜易的设计方案既让西方人满意,也让中国人满意。实际上,荣杜易在此之前并未到过中国。他对中国建筑的了解,很大程度上源于日本建筑资料。

1913年,在华西协合大学理事部的邀请下,荣杜易到中国考察。在天津上岸后,他专门去北京考察官式建筑,传说曾贿赂守门人进故宫考察。在入川途中,荣杜易又细致观察了四川的民居,将干栏式建筑、屋顶脊饰等具有川西风味的建筑元素融入设计图纸中。在成都的三周时间里,荣杜易详细考察了华西坝环境,随后去了日本。這次考察后,荣杜易再也没有来过中国。

荣杜易的设计主要是将中式大屋顶与西式洋楼结合,华西坝建筑的屋顶大多是歇山式的,有着中国古典建筑的飞檐、斗拱和脊饰;室内空间则以西式为主,有拱形的门窗、西式的壁炉,又具有现代教学功能,比如阶梯教室、图书馆和办公楼。典型建筑如怀德堂,屋顶是青砖、墨瓦的歇山顶,前侧是中式檐廊,有红色木柱和木梁构件;后侧和内部有西式拱廊,立面还有西式烟囱,不是为了厨房排烟,而是为了西式壁炉。整个建筑看起来,既有中国的古典韵味,又有英国的田园风格。

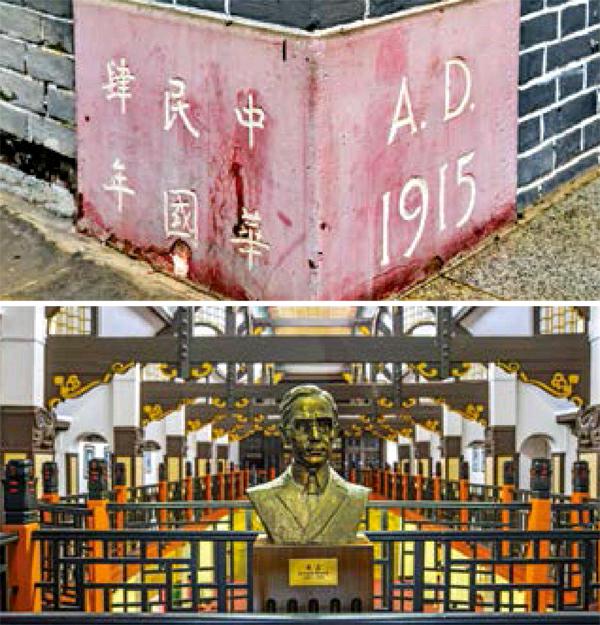

(上)怀德堂的奠基石。(下)老图书馆内的毕启的塑像

如果仔细观察这些建筑的装饰,特别是脊兽,让人忍俊不禁。中国古代大型建筑的屋脊上常常有一些动物形状的构件,称作脊兽,又叫吻兽,起装饰和避邪的作用。这些动物往往是龙、凤、狮、鱼、麒麟等,一般非常威严庄重,甚至凶恶严厉,毕竟镇宅用的,要有威慑作用。反观荣杜易设计的脊兽,有鳄鱼、鲤鱼、蝙蝠、白象、山羊等,还有一些既不是中国的,又不是西方的动物,如图书馆屋脊的装饰,龙头鱼尾还有两只脚。露出一颗颗整齐牙齿的鳄鱼,拖着长长舌头的小怪兽,温驯地趴在屋脊上,外表五颜六色,看起来蠢萌蠢萌的,毫无威严可言,仿佛穿越过去的卡通形象。

华西坝的建筑也有川式建筑的影子,檐口采用“火链圈”的处理方式,节约了瓦当和滴水的材料;大红色封檐板的使用,使屋檐外露的木材免受雨水侵袭。这些细节可能是督工建筑师和成都工匠的功劳。华西建筑的檐口还有一些向上弯曲的弧线形式,比如万德堂、嘉德堂正门上方的屋檐,这个细节是日式古代建筑常用的“唐破风”。

梁思成写《中国建筑史》一书时,注意到华西坝的建筑:“欧美建筑师之在华者已渐着意我国固有建筑之美德,而开始以中国建筑之部分用于近代建筑,如北京协和医学院,燕京大学,南京金陵大学,成都华西大学,皆其重要者也。”但他又颇有微词,“然而此数处建筑中,颇露出其设计人对于我国建筑之缺乏了解,如协和医学院与华西大学,仅以洋房而冠以中式屋顶而已。”《中国建筑史》完成于抗战期间,梁思成的出发点是发扬光大民族建筑技艺的特点,所以会有这样的观点。endprint

成都作家岱峻对民国学术史和华西坝历史颇有研究,他认为对建筑的评判要长远地看,百年过去,华西坝建筑经得起审美的眼光,也有不可替代的文化价值。华西坝的建筑也得到当代建筑专家的认可,四川省建筑设计院副总建筑师何兵2014年接受《成都日报》的采访时曾说,“成都的国际化是从哪里开始的?是从百年前的华西协合大学开始的,华西坝兼具中西方建筑艺术与文化底蕴的老建筑群,在当时的国内外都很有名,而且对后来成都的建筑带来很大的影响。”随着建筑材料的进步,华西坝的建筑风格一时成为潮流,一些中西合璧的官邸、民宅相继在成都出现,最著名的是叶溶清参与设计的西川邮政管理局,1937年建成,至今仍保留在成都暑袜街。

荣杜易不仅仅设计了几处建筑,还对华西坝进行了整体规划。荣杜易的规划属于英式体系,仿照英国剑桥校园,按教会划分区域,形成相对独立的学舍制。每幢学舍都有一个装修精美的公共房间,供住宿学生会客、举办文娱活动,室外有网球场、单双杠等体育设施,还有小花园。各教会都把学舍看作自己的脸面,尽心经营一草一木。华美大学舍具有美国风味,广益大学舍则带有英国情调,其他学舍也各有风格。建筑总监李克忠、叶溶清大胆突破荣杜易当初的规划思想,按照平衡对称的中国建筑原理,形成以钟楼为轴心的南北向建筑中轴线,与东西向的大路相交,俨然一个巨大的十字架,与教会学校的特色暗合。

华西协合大学开创了中国园林式校园的先河,上个世纪二三十年代,坝上风光已远近闻名,时人称颂,“校园清旷,草色如茵,花光似锦,不只是成都的名胜,亦令西南学府、四方人士所神往。”到了抗战时期,华西协合大学的校园接纳了来自燕京大学、金陵大学、金陵女子文理学院和齐鲁大学的师生们。华西坝如同世外桃源,让华北、江南都放不下的一张张课桌得以安放。

时间拨回到1917年,华西协合大学还是一片大工地,建筑总监叶溶清在砖石瓦木之间穿梭,偶尔还要去校长毕启住的小洋楼,找他结算工程款项。要见毕启一面可不容易,因为他大多数时间都在全国各地奔波,还有往返中美之间,不是在见富豪,就是在去见富豪的路上。

最初的中西文化融合

毕启(Joseph Beech)是美国的神学博士,1898年受“美以美会”派遣到中国传教,先后在重庆、成都担任了几所教会学堂的校长。1904年,毕启发现中国政府正在文翁街筹办四川省高等学堂,也萌发了办教会大学的想法。1905年,加拿大“英美会”的启尔德访问华美学堂时,时任校长的毕启问他是否愿意联合办大学。他们站着商谈了两个多小时,分手时已经谈好土地购买、修建建筑和设立系科等问题。同年,“华西基督教教育协会”成立,拉开了华西协合大学筹建的序幕。在毕启、启尔德和英国人陶维新等人的推动下,美、加、英三个国家的教会组织初步同意了在成都建立大学的计划。

在大学银行账户还没有存款的情况下,毕启他们已经开始在成都寻找合适的办学地址,后来看中了锦江南岸一片200多亩的土地。1907年,收到加拿大教会预付的头款后,他们以超过市价两、三倍买下了这片土地,开始校舍的建设。1910年,在三栋“泥灰夹壁”的临时平房里,华西协合大学成立了。

1913年,毕启当选首任校长后,开始四处大规模筹集经费。每到一处,都拜见当地长官,进行募捐。他首先向四川省当局和民国政府都督胡景伊、省长陈宦开口,各募银圆三千元。胡景伊称颂毕启,并出言相荐:

“联合英美名彦创办华西协合大学于四川成都之南门城外,其救世济人之宏愿精进不已,至足倾佩,顾建筑校舍造端宏大乃更发大愿回国募集巨资期成厥事……又深感博士不惮艰难始终其事,故敢以一言介绍于世之热心救世济人之事业者。……异日环球大通,风同道一,和平之庆洽必将以此举为嗃矢也。”

次年,在胡景伊的引荐下,毕启在北京会见袁世凯,不仅争取到他私人捐赠的4000大洋,还获得了亲笔题词:

“美国毕启博士为宗教大家,寓吾国四川境,凡十有五年,与其贤士大夫相习。自蜀至京者,咸乐道之。比集英美士人,在成都创立华西协合大学校。愿力宏大,至可钦佩。方今环球棣通,学术思想,日趋大同,充博士之志,愿同文同伦,不难企及,兹之设教犹先河也。”

在袁世凯等政界人物的带动下,一些中国资本家也开始向华西协合大学捐款,比如重庆银行家杨开甲、川江航运大亨卢作孚等。毕启在中国募集了万元大洋,但是没有达到预期,于是回美国募捐。

在纽约,毕启首先拜会一个叫亚克门·柯里斯的医生(Dr. Ackerman Coles),给他看了正在建的两栋大楼的漂亮相片。柯里斯医生迷上了其中一栋带中国亭子的楼房,尽管已经有人认捐了,他还是力争拿到这栋塔楼的捐款权,用于纪念他的母亲亚克门。毕启募集的最大一笔捐款,来自美国资本家、铝业大王霍尔,整个谈判过程只用了25分钟。霍尔基金管理人打算只捐10万元,问了好几十个问题,毕启都对答如流,于是他将捐款数目提升到50万美元。

从1913年到1942年,毕启横渡大西洋,往返美国十五次,为华西协合大学筹款100万美元。

有了经费后,毕启进一步收购周围的土地,致力于学校的规划建设,将荣杜易设计的图纸,变成一栋栋融合中西的“中国式新建筑”,优雅地散落在华西坝上。对于校园景色,毕启是自豪的,他曾经咏叹道:“放眼四望,田畴阡陌,连绵不断,景色真可算美丽之极。”

除了校园建筑,华西协合大学的课程设置也做到了融汇中西。1906年,清政府鼓励新学,废除了上千年的科举制度。在这样的背景下,作为西式大学的华西协合大学,还是开设了国文课,聘请成都的文教名流上课。他们多是前清进士,或蜀学名儒,有着深厚的旧学学识,比如1915年聘请的廖平是前清进士,1916年的刘复礼是京师大学堂进士,1919~1923年的刘豫波是前清拔贡。因此,毕启不无得意地称本校“特聘中西名儒,分门教授”,“萃取各科以為之极,盖会通乎中外天人之理”。旧文人和洋博士共同出入校门,华西协合大学实现了最初的中西文化融合。

(参考资料:张丽萍《相思华西坝:华西协合大学》,李晶晶《华西协合大学近代建筑研究》等。特别感谢岱峻先生!)endprint