甘博的影像记录:鸡公车和成都人

2017-12-05黄修眉

黄修眉

西方摄影师早期在中国拍摄的照片,大多是抱着猎奇的心态,拍摄的人物大都神情木讷、呆板,而甘博等人拍摄的中国照片,神情更多是放松的、美好的。

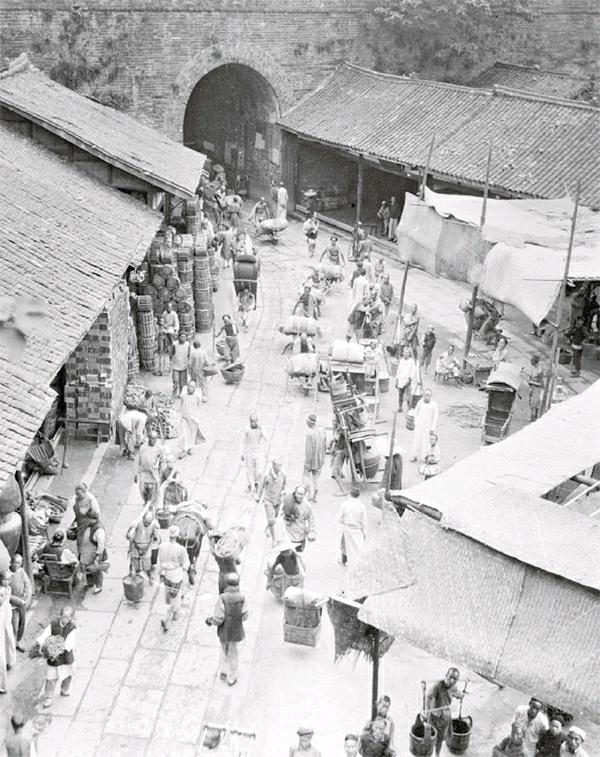

1917年—1glg年,成都北门大街。图,西德尼甘博,FOTOE

四次旅居中国

西德尼·戴维·甘博是美国20世纪著名的社会经济学家、人道主义者和摄影家。他是宝洁公司(P&G)创始人之一詹姆斯·甘博的孙子,可谓不折不扣的“富三代”。然而就是这样一位“富三代”,却对太平洋彼岸的中国产生了极大的眷恋。他对中国这片土地的热爱,从18岁起一发不可收拾。此后一生的诸多时间,都辗转在美国与中国之间。

仿佛命里注定,甘博在18岁时,也就是1908年,随父母和弟弟第一次来到中国。他的父亲戴维·甘博刚刚从家族企业宝洁公司辞去了秘书和司库的职务。老甘博因为健康原因决定提前退休,并举家从辛辛那提迁往西海岸。老甘博夫妇随后应日本、朝鲜和中国基督教青年会的邀请,带着两个小儿子到远东和中国做了一次长途旅行。

这次旅行使甘博和中国结下了毕生的不解之缘。他对伟大的东方文化深深着迷,并为她的贫穷而震惊,同时,勤劳好客的人民也给他留下深刻的印象。

西德尼·甘博中国学研究基金会中国部主任邢文军在著作《百年凝视:西方镜头下的变革中国,社会经济学家甘博1917~1932年记录的历史瞬间》中,记载了甘博为何深爱东方的这片土地。甘博说,“我的第一次访华像是一只东方的昆虫,叮咬了我一口”。随后的甘博,再也未能忘却那次被叮咬的感觉。

此后,甘博总共三次旅居中国,分别是1917~1919年、1924~1927年和1931~1932年。甘博作为一名志愿者,先后任北京基督教青年会和中华平民教育促进会的社会调查干事,并就职燕京大学基金会。他还协助好友同窗布济时,发展燕京大学的社会学教育。他在中国的首部社会调查作品《北京的社会调查》,即在燕大学生们的协助之下完成的。

在中国旅居的日子里,甘博通过问卷调查、实地访问、拍摄照片及影片,研究以及反映当时中国的原貌。在甘博看来,许多贫穷的中国人在困苦的生活环境中,却用过于平和的心态去忍耐。但他认为这种贫困的程度是很不合理的,希望通过社会调查及评究,探求帮助的方法。秉承着这样的信念,以及一颗热诚的心,甘博在1917年开启了与中国的一段不解之缘,也为后世留下了数千张珍贵的老照片。

故事从老甘博一家人访华开始。邀请甘博一家访华的罗伯特·F·费奇是杭州的一位传教土,同时是一位业余摄影爱好者。费奇介绍甘博认识了一位在四川省会成都公立大学任教的奈特教授。奈特给甘博和费奇翻看了他在四川地区拍摄的部分照片。这让甘博和费奇意识到,“中国对于摄影师和探险家而言是个天堂。”费奇答应,如果甘博有朝一日回访中国,他一定带他到更偏远的内地进行摄影远足。

果然,甘博这名中国爱好者在读完普林斯顿大学本科并从加州大学伯克利分校获得社会经济学硕士学位之后,就再次回到中国。

1917年6月起,甘博同费奇和另一位杭州的基督教牧师约翰·H.亚瑟一起,从上海出发,沿长江而上,长途跋涉,辗转到成都,并深入到四川省西北部羌族和藏族居住的边远山区,总行程超过6500公里。

这支“美国三人大马戏团”在四个月的时间里,拍摄了3000余幅关于中国内地人民的生活、劳作、文化和风俗的照片。

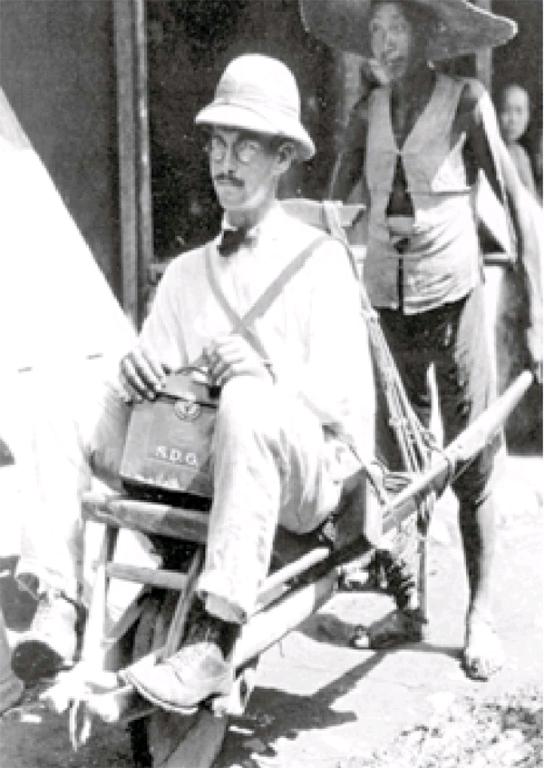

1917年,美國社会经济学家西德尼·D·甘博在新都至成都的独轮车上。图/西德尼甘博,FClTOE

甘博旅居中国期间,从未停止过按动那台Graflex牌照相机的快门。到1932年回国时,他积累了一整套价值无比的影像档案,包括 5000幅黑白照片、几百幅手工上色的玻璃幻灯片和30卷16毫米电影胶片,记录了涵盖中国北部、中部、东部、西南和南部地区的城乡社会生活。

一百多年前的中国,既没有照相机,大部分人也没有接触过照相机,甚至很多人相信照相机会把其魂魄摄走。来自西方的摄影师,用手中的照相机将中国影像传播给西方,同时也为那个时候的中国保存了珍贵的历史。

今天回顾历史,美国人西德尼·戴维·甘博、美国人路得·那爱德、英国人约翰·汤姆逊是最为著名的记录“百年前中国”的西方摄影师。值得注意的是,西方摄影师早期在中国拍摄的照片,大多是抱着猎奇的心态,拍摄的人物大都神情木讷、呆板,而甘博等人拍摄的中国照片,神情更多是放松的、美好的,饱含着他们对中国的深情与热爱。

逆江深入西南腹地

1917年至1919年间,甘博在四川拍摄了400多张照片,其中标明成都的有100多张。甘博的胶卷都编了号,并标明每张照片的地点、时间和内容。这些记录靠支在三脚架上的打字机完成。通过美国杜克大学的鲁宾斯坦图书馆的数据库,我们可以一睹百年前成都人的生活片段,感受这一百年来的变与不变。

1917年—1919年,四川阿坝州安县到成都,戴斗笠、手拿纸折扇的男人。图,西德尼-甘博,FOTOE

endprint1917年夏秋两季,甘博团队从杭州溯长江来到中國西南的四川省考察。他们乘坐木船从湖北宜昌启程,经长江三峡,自重庆登岸;从重庆先后途经铜梁的安居场、遂宁、潼川(三台)、中江、赵镇(金堂)、新都到达成都。

那一年的成都,刚刚历经了驻守成都的川军刘存厚与滇军罗佩金、黔军戴戡因争夺四川的经济、政治、军事权爆发的混战。曾经美丽的成都城区因此千疮百孔。甘博也用其饱含人道主义的镜头记录下了繁华成都毁于一旦的场景。

1917年4月的刘、罗成都巷战使数百人毙命,多处民居被焚;当年7月的“刘戴之战”更是使繁华成都损毁惨重,余承基先生的《刘戴成都巷战血迹记》一文中就详细描述了当年成都的巷战景象与战争灾难,“川军纵黔军焚毁民房数万家,兵民死伤者一万有奇”,“合计省城繁华之处,已焚去一半,人民失业者不下十余万”。甘博用手中的照相机真实地记录下当时成都满目疮痍的景象,皇城坝周围民房毁于战火,成片的民房已被焚为废墟,到处是残墙断壁,瓦砾成堆。相隔90多年后,通过照片仍能感受到当年成都令人胆寒的惨状。

甘博的照片风格融记实、素描、民俗、社会学和艺术于一体。之后,他的团队再到灌县(都江堰),沿岷江溯行到汶川(汶川绵虒镇)、里番(后改为理县)、茂州(后为茂县)、安县等地考察、拍摄。他们深入羌、藏民族村寨,广泛接触各个阶层人士,特别是应邀到汶川涂禹山瓦寺土司官寨,拍摄了数十张反映索土司、官寨房舍、寺庙、人物劳作等系列照片,尤为珍贵。

很少有摄影师能像甘博那样,把人道主义的情感融合于自己的摄影之中。甘博对劳苦大众的同情,始于他在高中和大学时代的社会服务活动和社会经济调查。1919年甘博在北京写道:我觉得在校学生,尤其是大学生,应该找机会密切接触一下他周围人们的生活。我本人在大学期间接触到社区何题、劳教团和社会救济,对此我非常庆幸。如果学生们在校期间接触不到任何社会问题,毕业后可能再也没有机会。他们一旦走出校门,踏入社会,往往没有可能也没有兴趣再去考虑社会问题。于是,他们对“另一半”人是如何生活的会一无所知,而没有这种知识,他们不会有兴趣去关心周围人民的生活。

镜头下的成都生活

除了被战争重创的成都城市,平凡老百姓的生活也是甘博镜头下的珍宝。

清晨,薄雾弥漫整个城市,成都九眼桥锦江口的三架大筒水车上半节在向后转动,而下半节则隐掩在茫茫的雾气之中。水车抽起的水柱落在水车旁的竹筒传输管道将滔滔河水灌溉两岸。水珠飘洒,流水的喧哗,水珠滴落的脆声在雾气中飘散。一艘小船迎着暖暖的晨光向下游划去,甘博被眼前的场景所震撼,将它收录进自己的神奇盒子里。

据巴蜀文化学者袁庭栋老师考证,“历史上,成都是一个河流密布、环境优美的城市,家家流水,户户垂杨。”岷江之水,赐予了成都城市灵动的气韵的同时,江河边的水车也给成都平原的农田带来了最先进的灌溉,当年锦江河畔水车是一个接一个。甘博镜头下的三架水车当年是成都锦江的一大标志物,船家划船到此,远远看见三架水车就知道到成都了。

甘博还用他的镜头记录下了当年成都街头最流行的“出租车”——独轮车,因为车行时轮响吱吱如鸡鸣,俗称鸡公车。明显看得出来甘博对这种交通工具的喜爱,在成都的街头、去新都的路上,西装革履的甘博都一本正经地坐在鸡公车上。他也拍下了坐鸡公车的中国人,从四川成都到灌县途中,一个男人推着自己的同伴走在乡间小路上,正午的阳光很大,他们从宽大的帽檐下看向镜头。

鸡公车因为独轮着地,无论平原、山地、小道都可以畅行无阻,胜过人力担挑和畜力驮载,既经济又实用。当时成都市区、郊区有石桥、木桥100多座,鸡公车虽吃力,但还能上能下。鸡公车是农村许多人家通用的客货运输工具。农闲时,车夫们进城搭客挣钱,成都市区里专门发展出一批推货载人的鸡公车队。

1917年—1919年,成都锦江边的的水转筒车。图,西德尼甘博,FOTOE

1917年 6月~9月间,甘博还去川西羌族地区考察,拍摄了羌族地区风俗风光、群众生活和劳作的照片。《飞沙宝塔》描绘了四川西北部山区一座破败的高塔,画面雄伟而又神秘,富有诗意的塔名和久经风霜的宝塔给人一种深沉的文化艺术上的享受。然而,甘博照相机的镜头下,最多的还是社会学和人类学研究的对象——人和社会,这和他在高等院校所受的专业训练一致。《坐在桌前的两个男人》也是川西羌族地区考察期间的人物作品,两个包着头巾的羌族男人,坐在乡间小饭馆的桌子旁沉思。

在甘博的 5000多张照片和600张手工上色的幻灯片中,绝大多数主题是人。他收集了各式各样的人物,婴儿、幼儿园的孩子、学生、童工、学徒、农夫、苦力、算命先生、教师、商人、官员、年事已高的老人等等。

他的目的是记录中国人民是如何生活、工作、组织、学习、娱乐、祈祷和经受困苦与磨难的。如果对甘博的照片就题材进行分类,最引人注目的是:城镇和乡村的工业和手工业、农副业生产、庙会市场、宗教、民族和民俗、婚礼和葬礼,以及所有反映人类生活历程的写真。这些拍摄题材,决定了甘博的作品不仅仅有艺术价值,还有珍贵的社会价值和历史价值。endprint